メンタルヘルスケアは、個人だけでなく企業の取り組みとして重要性が増しています。2023年の実態調査では、メンタルヘルスの不調を理由に1カ月以上の休業や退職をした労働者がいた事業所は13.5%と、前年の13.3%よりわずかに増えており、決して少なくありません。こうした状況の中、企業はメンタルヘルスケアにどのように取り組めばよいのでしょうか。

この記事では、メンタルヘルスケアとは何か、求められるようになった背景、具体的な内容、取り組むメリットとデメリット・課題、取り組むためのポイント、SDGsとの関係を解説します。

目次

メンタルヘルスケアとは

メンタルヘルスケアとは、働く人が健やかに生き生きと働けるように援助することに加え、これを実践するための仕組みを作ることを言います。

2023年の実態調査1によると、職業生活の中で強い不安や悩み、ストレスを感じている人は8割を超えています。理由の多くは、仕事の量や責任、同僚からのいじめ、ハラスメントを含む人間関係などです。職場でのこうしたストレスは、個人だけでなく企業にも関わる問題です。メンタルヘルスケアは、個人の対策とともに、企業での取り組みも求められています。

メンタルヘルスケアが求められるようになった背景

メンタルヘルスケアが企業に求められる理由には、どのような背景があるのでしょうか。職場でのメンタルヘルスの現状から、3つのポイントを取り上げます。

精神障害の労災補償*認定件数は増加傾向

*労災補償:業務や通勤による傷病などに対して保険給付を行うとともに、社会復帰を促進する制度

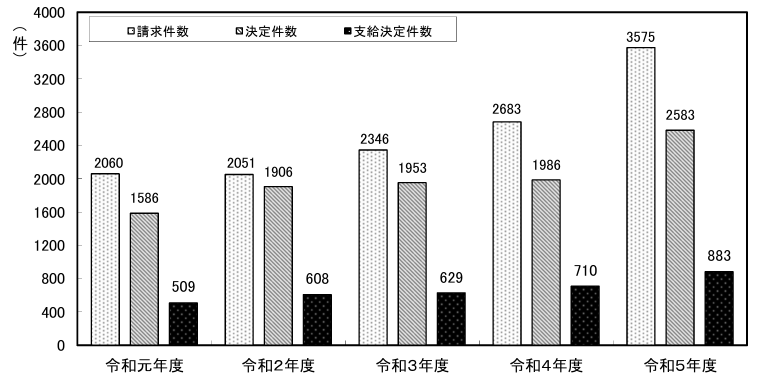

1つ目は、精神障害の労災補償の認定件数が増加傾向にあることです。精神障害により労災補償を請求した件数は令和5(2023)年度時点で3,575件であり、4年前と比べて1,500件余り増えています。また、支給が決定した件数は883件と、5年間で最も多くなりました。

■精神障害による労災補償請求、決定、支給件数の推移

労働安全衛生法には、「事業者は、職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」(第3条)と定められています。労働者の安全と健康には、メンタルヘルスも含まれます。企業は労災防止のため、これまで以上にメンタルヘルスケアを求められていることも事実です。

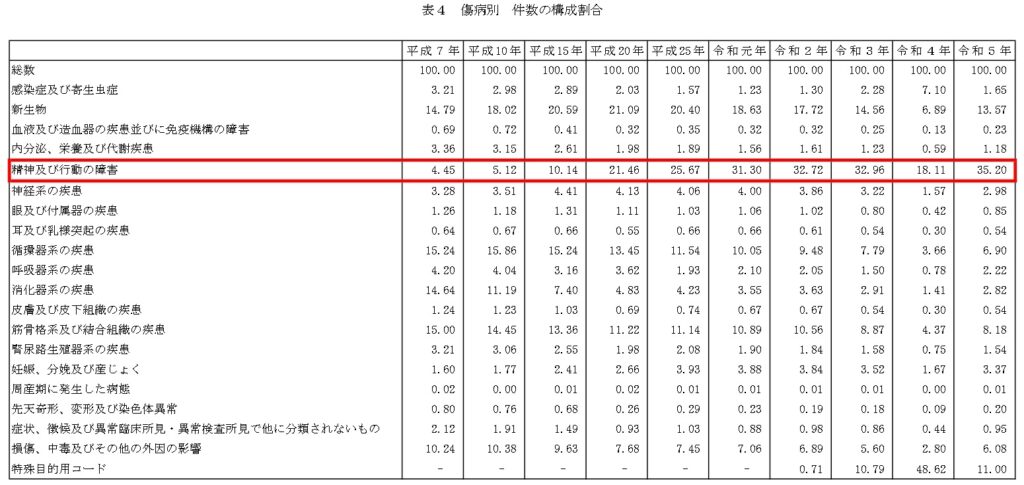

傷病手当金*に占める精神障害の割合はトップ

*傷病手当金:病気やけがのために会社を休んで報酬が受けられない場合に支給される制度

2つ目は、傷病手当金の支払いが行われた傷病の中で、精神障害の割合が最も多いことです。傷病別の傷病手当金件数のデータによると、平成20(2008)年ごろから精神障害の割合がトップになり、以後その状態が続いています。

かつて傷病手当金は、新生物(細胞の疾患)や循環器系など、身体の疾患に関わる傷病に多く支払われていました。しかし、精神障害の割合は次第に増え、2023年に過去最高の35.20%に達しています。今後もこの状況は続くと予想され、メンタルヘルスケアの重要性が高まっています。

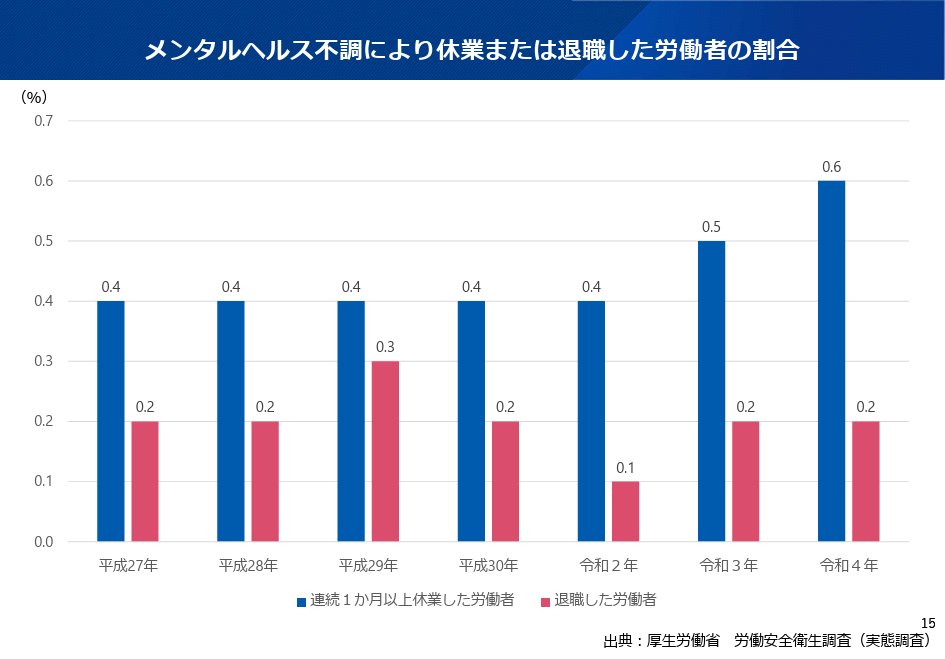

メンタルヘルス不調による休業・退職者は一定数

3つ目は、メンタルヘルスの不調により、休業や退職した人は毎年一定数いることです。連続1カ月以上休業した労働者は、令和2(2020)年まではおよそ0.4%でしたが、以降は0.5%、0.6と増え、2023年も0.6%という結果でした。

また、メンタルヘルスの不調により退職した労働者の割合は、令和5(2023)年で0.2%と横ばいです。休業した人の数は増えつつあることや、退職者が一定数いることなどから、労働者の健康に加えて、人材の確保という観点からも、企業のメンタルヘルスケアへの取り組みが注目されています。

メンタルヘルスケアの具体的な内容

メンタルヘルスケアが求められている今、企業は具体的に何をしたら良いのでしょうか。厚生労働省は、事業所におけるメンタルヘルス対策の取り組みとして、次の2つを挙げています。

3つの予防

3つの予防は、メンタルヘルスケアを予防の目的から考えた取り組みです。段階ごとに一次から三次まであります。

一次予防

一次予防は、メンタルヘルスの不調を未然に防止する取り組みです。

具体例

| 教育研修、情報提供、セルフケア、過重労働による健康障害防止、ラインケア*、ハラスメント防止、ストレスチェックなど |

*ラインケアは、管理監督者による取り組みを言います。

二次予防

二次予防は、メンタルヘルスの不調を早期に発見し、適切な措置を行う取り組みです。

具体例

| 上司、産業保健スタッフなどによる相談対応、早期発見と適切な対応など |

三次予防

三次予防は、メンタルヘルスに不調のある労働者の職場復帰の支援などの取り組みです。

具体例

| 職場復帰支援プログラムの策定と実施、主治医との連携など |

一次予防から三次予防までをメンタルヘルスケアとして実施することで、メンタルヘルスの不調に対応します。

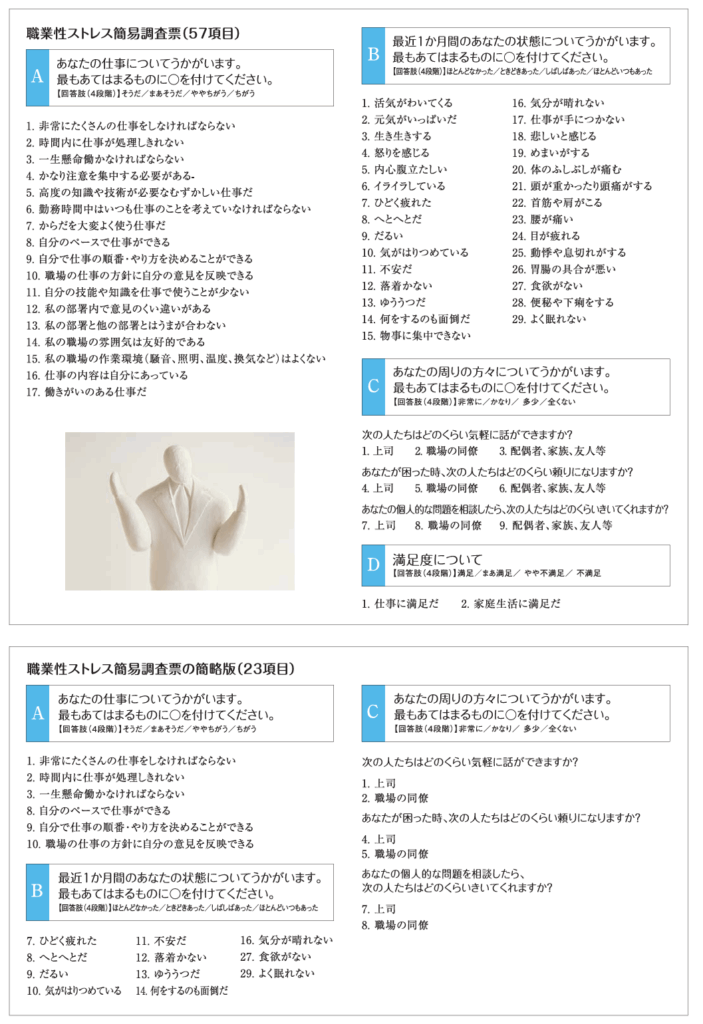

なお、一次予防のストレスチェックとは、ストレスに関する質問に答えて、その度合いを調べる検査です。労働安全衛生法が改正され、2015年12月より労働者50人以上の事業者の実施が義務付けられています。50人未満の事業所は、2025年4月時点では努力義務です。

■ストレスチェックの例:職業性ストレス簡易調査票

①ストレスの原因に関する質問項目

②ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目

③労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目

ネットにはさまざまなストレスチェックの例が掲載されているので、参考にできます。

4つのケア

4つのケアは、誰が実施するかに着目したメンタルヘルスケアの取り組みです。

1.セルフケア:労働者自身による取り組み

具体例

| ストレスやメンタルヘルスに関する正しい理解、ストレスへの気づきと対処 |

2.ラインケア:管理監督者による取り組み

具体例

| 職場環境などの把握と改善、労働者からの相談対応、職場復帰の支援 |

3.事業場内産業保健スタッフなどによるケア:産業医や衛生管理者、保健師などによる取り組み

具体例

| メンタルヘルス対策の企画立案、事業場外資源とのネットワーク形成、職場復帰の支援 |

4.事業場外資源によるケア:事業場外の機関・専門家による取り組み

具体例

| 情報提供や助言などの実施、ネットワークの形成、職場復帰の支援 |

企業は、4つのケアを計画的に継続して行い、メンタルヘルス対策を進めていきます。6なお、調査結果によると、企業が取り組んでいるメンタルヘルス対策の上位は、「ストレスチェックの実施」「メンタルヘルス対策に関する労働者への教育・研修・情報提供」「メンタルヘルスケアの実務を担当する人の選任」でした。

企業がメンタルヘルスケアに取り組むメリット

3つの予防と4つのケアを見てきましたが、企業がメンタルヘルスケアに取り組むメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。2つの点を確認しましょう。

生産性の向上

まず、働く人が生き生きと働ける環境をつくることで、生産性の向上を期待できることです。従業員のメンタルヘルスに不調が起きると、仕事に時間がかかるほか、重要な決定事項の判断ができなくなるなど、普段は問題なく進んでいた業務が難しくなります。これは、個人にとどまらず組織全体にも影響を及ぼす問題です。

また、メンタルヘルスの向上により、その人の能力を十分に活かせると、職場の活力を高めることにもつながります。

リスクマネジメントの強化

次に、事故やトラブルなどのリスクを回避することで、リスクマネジメントを強化できることです。メンタルヘルスの不調は、これまでに見てきたように、労災補償や傷病手当金の対象になるほか、休業、退職などにつながる可能性があります。企業の安定的な成長のためには、リスクになる問題です。

さらに昨今は、人手不足が深刻化しています。メンタルヘルスケアは、人材確保への対策にもなります。

企業がメンタルヘルスケアに取り組むデメリット・課題

メンタルヘルスケアに取り組むメリットがある一方で、デメリット・課題もあります。例えば、経費がかかりすぎるという問題です。2020年の調査では、8.8%の事業所がメンタルヘルス対策に取り組んでいない理由として経費を挙げています。一方で、33.7%の事業所が挙げているのが、取り組み方が分からないという課題です。

取り組み方が分からない

メンタルヘルスケアへの取り組みを検討しても、取り組み方が分からないことに加え、該当する従業員がいない、あるいは必要性を感じないという小規模の事業者がいることも事実です。特に、セルフチェックが努力義務である労働者50人未満の事業所のうち、メンタルヘルス対策に取り組んでいる割合は、56.6%(10〜29人の事業所規模)、71.8%(30〜49人の事業所規模)と、50人以上の事業所の91.3%よりも低くなっています。

メンタルヘルスケアの取り組みを行う際の資料として、厚生労働省は次のようなサイトを公表しています。企業の取り組み事例なども掲載されているので参考になります。

- 「事業場におけるメンタルヘルス対策の取組事例集」~いきいきと働きやすい職場づくりに向けて~

- メンタルヘルス対策(心の健康確保対策)に関する施策の概要|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

メンタルヘルスケアは予防も大事です。会社が安定して継続していくためにも、取り組み方を知ることが役に立つでしょう。

企業がメンタルヘルスケアに取り組むためのポイント

続いて、メンタルヘルスケアに取り組むためのポイントを、上記で取り上げた「事業場におけるメンタルヘルス対策の取組事例集」〜いきいきと働きやすい職場づくりに向けて〜をもとに紹介します。

課題を適切に把握する

メンタルヘルスの不調は、仕事の量や責任、同僚からのいじめ、ハラスメントを含む人間関係などが原因であることは冒頭でお伝えしました。職場でのこうした課題を把握し、改善することがまず必要です。ただし、それらがある一時点の状況だったり、労働時間の長さだけを取り上げたりして、ストレス度の高い・低い職場と判断することは望ましくありません。課題を適切に把握することが重要であると取組事例集は伝えています。

4つの取り組みを進める

取組事例集は、課題を適切に把握することと併せて、さらに次の4つの取り組みを進めることを推奨しています。

(1)メンタルヘルス対策に関する方針を表明すること

例)経営理念に明記するなど

(2)メンタルヘルス対策に関する計画の策定・見直をすること

例)3カ年計画を策定する、労働安全衛生マネジメントシステムを活用する、評価指標を設定するなど

(3)事業場外資源の活用すること

例)保健師とコンサルティング契約を結び健康管理を行う、産業保健総合支援センターを活用するなど

(4)関係者への理解・協力の呼びかけること

例)顧客や取引先、関係者などに理解・協力を得て取り組みを進めるなど

この他に、業種・職種の特性に応じた取り組みのポイントも事例集に紹介されています。

メンタルヘルスケアとSDGs

最後に、メンタルヘルスケアとSDGsとの関係を確認します。メンタルヘルスケアは、SDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」に貢献します。

目標3「すべての人に健康と福祉を」

目標3「すべての人に健康と福祉を」は、あらゆる年齢の人々に健康的な生活と福祉を確保することが掲げられています。

健康とは、身体だけでなく心の健やかさも含まれます。企業がメンタルヘルスケアに取り組むことで、従業員の健康が促進されるほか、メンタルヘルスの予防や措置、復帰支援などを通じて福祉を実現できます。メンタルヘルスケアとSDGsには、こうした密接なつながりがあります。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

メンタルヘルスケアは、個人で行うセルフケアのほか、企業が事業所内外で行うケアの仕組みも含まれます。労働安全衛生法の「職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」という義務と併せて、企業がメンタルヘルスケアに取り組むことが求められています。

「メンタルヘルスの不調に該当する従業員がいない」「メンタルヘルスケアの必要性を感じない」という企業も、将来にわたり安定的に事業を継続するために、予防の観点からもメンタルヘルスケアを考える必要があるでしょう。

<参考文献>

1.職場におけるメンタルヘルス対策の現状等|厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

2.令和5年度「過労死等の労災補償状況」別添資料2 精神障害に関する事案の労災補償状況|厚生労働省

3.全国健康保険協会管掌健康保険「現金給付受給者状況調査報告」令和5年度|全国健康保険協会

4.令和5年度「過労死等の労災補償状況」別添資料2 精神障害に関する事案の労災補償状況|厚生労働省

5.事業所におけるメンタルヘルス対策の取り組み事例集~いきいきと働きやすい職場づくりに向けて~ 2020年3月|厚生労働省、職場におけるメンタルヘルス対策の現状等|厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

6.令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概要 事業所調査|厚生労働省

7.3 メンタルヘルスケアとその実践の意義:気配りしてますか -上司・同僚の方へ-|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

8.職場におけるメンタルヘルス対策の現状等|厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

9.令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概要 個人調査|厚生労働省

10.事業所におけるメンタルヘルス対策の取り組み事例集~いきいきと働きやすい職場づくりに向けて~10.2020年3月|厚生労働省

この記事を書いた人

池田 さくら ライター

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。

ライター、エッセイスト。メーカーや商社などに勤務ののち、フリーランスに転身。SDGsにどう取り組んで良いのか悩んでいる方が、「実践したい」「もっと知りたい」「楽しい」と思えるような、分かりやすく面白い記事を書いていきたいと思っています。