私たちはだれでも1年に1つ歳をとっていきます。歳を重ねることは自然なことと受け止め、穏やかに暮らしていきたいものですが、人生100年時代などという言葉を聞くと、長く使って老いてきた心身で大丈夫だろうか、と先行きが心配になります。

介護保険制度は、そんな高齢者を社会全体で支える制度として生まれました。上手に利用するために、是非一緒に考えていきましょう。

目次

介護保険制度とは?中学生でもわかりやすく簡単に解説

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支えるための仕組みとして、2000(平成12)年からスタートしました。保険料を支払うことで、必要なときにいつでも介護サービスを受けられる、市町村運営の保険制度です。現在600万人余りの人が利用しています。

なぜこのような制度が制定されたのか、その背景や制定の目的を解説していきます。

介護保険制度の目的

介護保険制度の目的は、大きく次の2つにまとめることができます。

| 介護を必要とする高齢者を社会全体で支える。一億総活躍社会を実現する。 |

「家族で支える」から「社会全体で支える」へ。そして「一億総活躍社会を実現する」ためを目的とする背景には次のような状況があります。

介護保険制度制定の背景

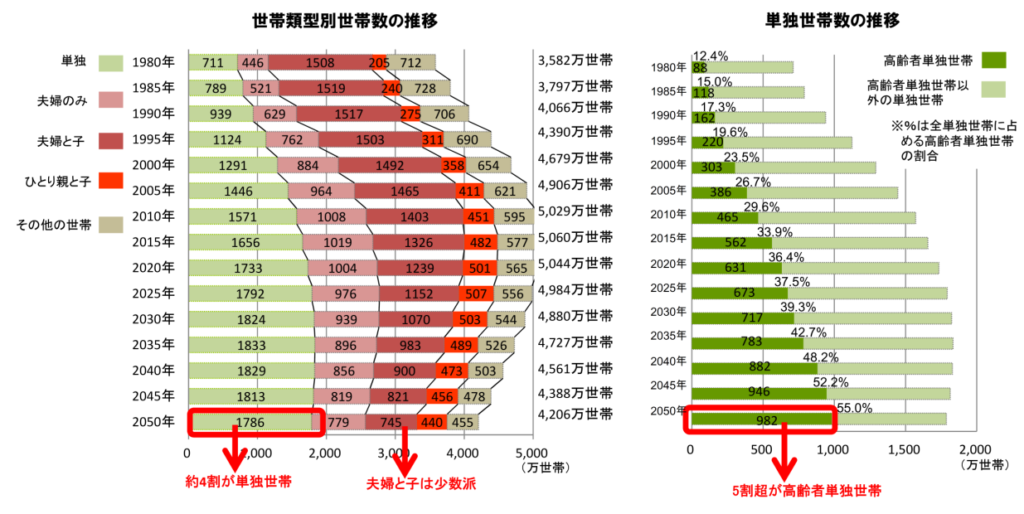

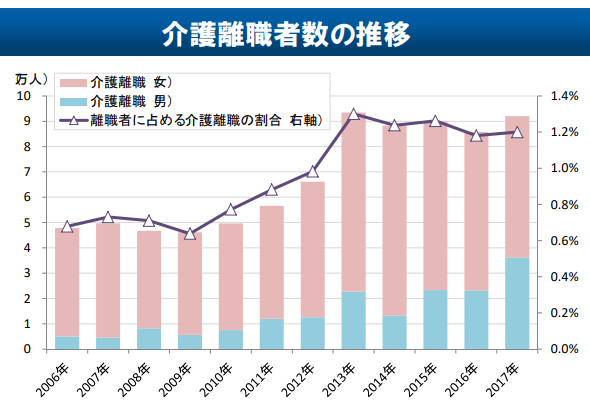

近年は、高齢者社会が進むばかりでなく核家族化も進行し、老々介護や一人暮らしの高齢者が増えてきました。かつては家族が行うものとされてきた親の介護ですが、家族だけに負担を強いることは難しくなってきたのです。

また、親の介護のために離職する人も年々増え続け、毎年約10万人いると言われています。下のグラフからは、2017年には10年前の約2倍に上っていることが分かります。

介護離職者が増えれば、労働力不足を一層深刻化させ、経済の減速に繋がります。「介護離職ゼロ」を目指すことは、社会全体の経済成長・原則に大きく関わってくるのです。

このような背景から、それまで医療保険と年金保険を中心としてきた福祉政策に、「介護」がもう1つの柱として加えられたのです。

出典・参考:介護保険制度の概要 |厚生労働省,介護保険制度(公益社団法人 国民健康保険中央会)

要介護認定がないと介護保険制度を利用できない?

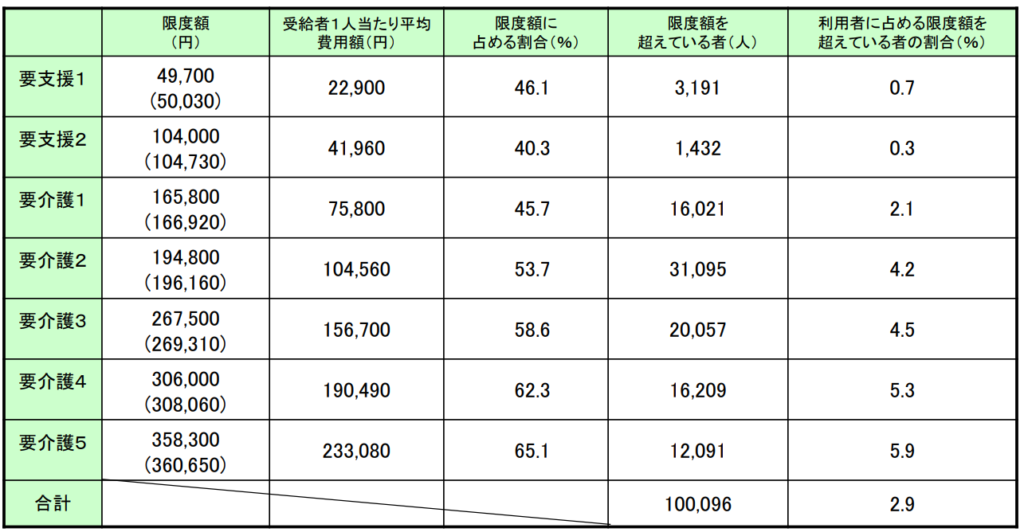

結論をとして、介護保険のサービスを利用するには市区町村に申請して要介護認定を受ける必要があります。認定結果は「要介護」と「要支援」に区分され、その度合いに応じて利用できるサービスが決まります。

ただし、申請しても非該当となる場合があり、その場合に介護サービスを一切受けられないわけではありません。65歳以上の高齢者であれば、自治体が実施する「地域支援事業」を利用できるケースがあります。具体的には、介護予防のための教室や健康チェック、配食や安否確認といった生活支援などが含まれます。

さらに、認定結果が出る前でも、申請日にさかのぼって介護保険サービスを受けられる仕組みもあるため、まずは早めに申請しておくことが重要です。ただし、認定されなかった場合は利用料金が全額自己負担になるため注意が必要です。

介護保険で受けられるサービス一覧

介護保険では、以下のようなサービスを受けられます。

| 居宅サービス | 訪問介護 | ヘルパーによる身体介護や生活援助 |

| 訪問入浴介護 | 移動入浴車などによる入浴介助 | |

| 訪問看護 | 看護師などによる病状観察や医療処置 | |

| 訪問リハビリテーション | 理学療法士などによる自宅でのリハビリ | |

| 居宅療養管理指導 | 医師、薬剤師などによる療養上の管理・指導 | |

| 通所介護 | 日帰りで施設に通い、食事・入浴・機能訓練などをする | |

| 通所リハビリテーション | 医療機関などに通い、リハビリを行う | |

| 短期入所生活介護 | 短期間施設に宿泊し、生活上の介護を受ける | |

| 短期入所療養介護 | 短期間施設に宿泊し、医療的なケアを受ける | |

| 福祉用具貸与 | 車いす、特殊寝台などのレンタルを受けられる | |

| 特定福祉用具販売 | 入浴・排泄用具などの購入費が補助される | |

| 住宅改修費の支給 | 手すり設置、段差解消などの改修費が補助される | |

| 地域密着型サービス | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 24時間対応の訪問介護・看護を受けられる |

| 夜間対応型訪問介護 | 夜間の定期巡回、随時訪問を受けられる | |

| 認知症対応型通所介護 | 認知症の方向けの専門的なデイサービスを受けられる | |

| 小規模多機能型居宅介護 | 「通い」「訪問」「泊まり」を組み合わせたサービスが受けられる | |

| 認知症対応型共同生活介護 | 認知症の方が共同生活する住居 | |

| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 定員29人以下の小規模な有料老人ホーム等 | |

| 地域密着型介護老人福祉施設 | 定員29人以下の小規模な特別養護老人ホーム | |

| 看護小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護+訪問看護 | |

| 施設サービス | 介護老人福祉施設 | 常時介護が必要な方の生活施設 |

| 介護老人保健施設 | 在宅復帰を目指すリハビリ中心の施設 | |

| 介護医療院 | 長期的な医療と介護を提供する施設 | |

| その他 | 居宅介護支援 | ケアプラン作成、サービス調整(要介護者向け) |

| 介護予防支援 | 介護予防ケアプラン作成(要支援者向け) |

介護保険制度の仕組み

介護保険制度は、40歳以上の人が加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護サービスが必要になった時に利用できる仕組みです。加入やサービス利用などについて整理していきましょう。

被保険者とは?対象者は?

介護保険の被保険者は、年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。

- 第1号被保険者:65歳以上の人

- 第2号被保険者:40歳以上64歳までの医療保険に加入している人

第2号被保険者は、40歳になると自動的に資格を取得し、65歳になると自動的に第1号被保険者に切り替わります。

サービスの受給条件

第1号被保険者と第2号被保険者は、どのような時にサービスを受けることができるかという点にも違いがあります。

| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |

| 対象 | 65歳以上 | 40歳以上64歳の医療保険加入者 |

| 受給条件 | 要介護状態寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態 要支援状態家事や身支度等、日常生活に支援が必要な状態 | 要介護・要支援状態が、老化に起因する疾病 ※ に寄る場合に限定 |

※ 老化に起因する疾病(特定疾病)16種類

| 末期がん | 慢性関節リウマチ |

| 早老症 | 脊椎管狭窄症 |

| 筋委縮性側索硬化症 | 多系統萎縮症 |

| 後縦靱帯骨化症 | 脳血管疾患 |

| 骨折を伴う骨粗鬆症 | 閉塞性動脈硬化症 |

| 脊髄小脳変性症 | 慢性閉塞性肺疾患 |

| 初老期における認知症 | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 |

| 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 | 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性およびパーキンソン病 |

利用できる介護サービス

| 居宅サービス | 訪問介護 | 訪問介護員(ホームヘルパー)が入浴や排泄などの介護や家事を行う。 |

| 訪問看護 | 看護師が訪問し、自宅での療養生活をサポートする。 | |

| 福祉用具貸与・リフォーム | 車いすやベッドなど介護に必要な用具がレンタルできる。また手すりの取付や段差解消などのリフォームもできる(20万円まで)。 | |

| 通所サービス | 施設に日帰りで出向き、介護サービスを受けられるデイサービス、リハビリを受けられるデイケアがある。施設によっては短期入所も可能。 | |

| 施設サービス | 介護老人福祉施設 | 24時間介護対応の施設。長期入所が可能。 |

| 介護老人保健施設 | 在宅復帰を目指す一定期間の入所施設。 | |

| 地域密着型サービス | グループホーム(認知症対応型共同生活施設)他 | 地域のニーズに合わせた形のサービスを提供する小規模な拠点によるサービス。 |

実際に利用できるサービスにはどんなものがあるか見ていきましょう。地域や施設によって違いはありますが、概ね上のようなサービス内容となっています。

さらに介護サービスは大きく3つに分けることができます。

- 自宅で利用する居宅サービス

- 施設で受けられる施設サービス

- 様々なニーズに応える新しい型の地域密着型サービス

この他にも、公的なものより費用は高くなりますが、民間運営の老人ホームなどもあります。

また地域密着型サービスは、地域の実情に拠るので、利用したい場合はケアマネージャーと相談しながらプランを立てるとよいでしょう。

参考:公表されている介護サービスについて | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」(厚生労働省)

介護サービスの利用の仕方

介護が必要になった場合、サービスを利用するには、要介護・要支援の状態であるという認定を受ける必要があります。具体的な流れは以下のようになっています。

認定は厚生労働省の「概況調査表」に基づき、身体能力や日常生活の様子を調査し、介護認定審査会で審査されます。

介護必要度は専用ソフトで時間に換算され分類されます。

出典:要介護認定の仕組みと手順(厚生労働省)

ケアマネージャーは介護事業所や介護老人福祉施設(老人ホーム等)に在籍しており、作成を依頼できます。

介護保険料について

介護保険制度は、市区町村が保険者として運営しています。しかし、財源を支えているのは、市区町村ばかりでなく、国や県、そして徴収される保険料です。気になる保険料の支払いや財源の仕組みなどについて整理していきます。

介護保険料とは?

介護保険料は、満40歳に達した時から生涯徴収されます。

徴収方法は第1号被保険者は原則年金から天引きで、第2号被保険者で医療保険料と一緒に徴収されます。

財源としては、徴収された保険料と国などからの支出とが半々となっており、この財源から介護サービス費用の多くが支払われます。

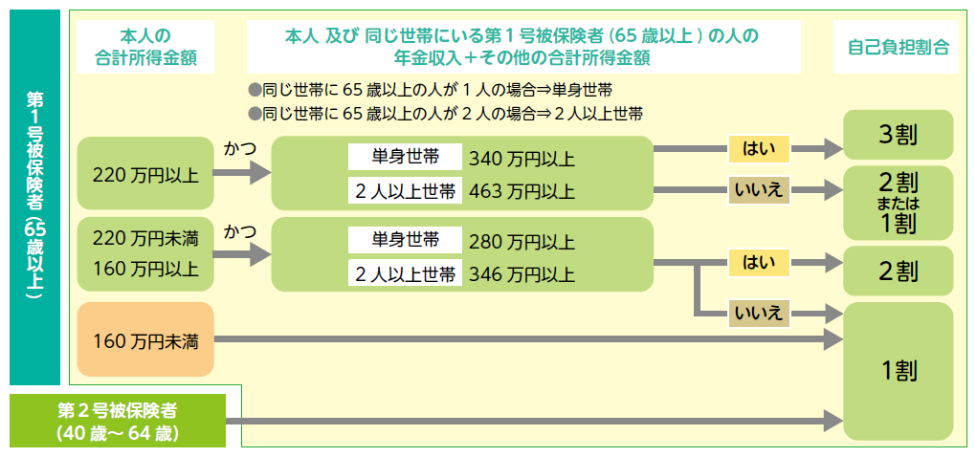

利用者の負担額はこれまでは原則1割負担でしたが、現在2〜3割負担について論議が進んでいます。詳しくは後の章でお話ししましょう。

参考:介護保険とは | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」

2025年の介護保険制度改ポイント

介護保険制度が有効に運用されるためのルールを定めているのは、1997年に制定された介護保険法です。実施までの準備期間を経て2000年に施行、介護保険制度もスタートしました。

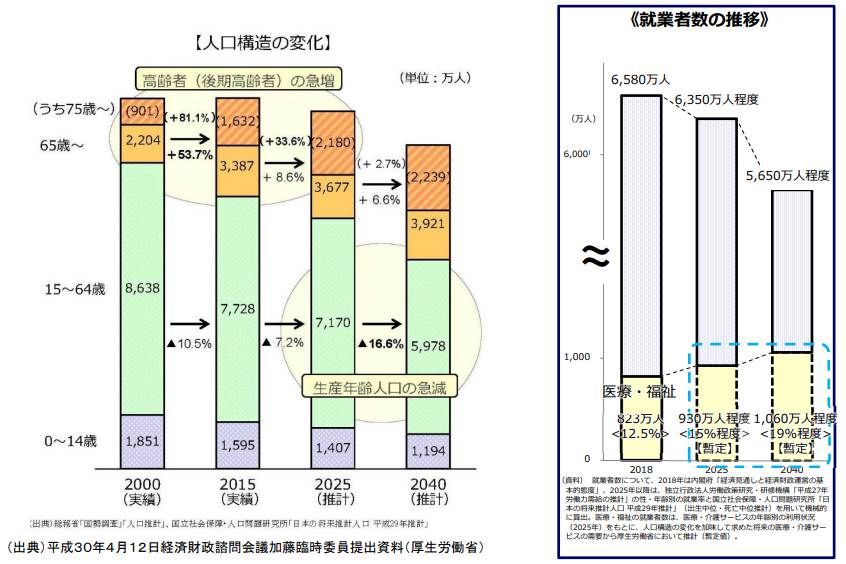

近年の介護環境

少子高齢化を始め、高齢者を取り巻く環境や介護の課題は刻々と変化します。そのため、介護保険法は定期的な見直しが必要とされ、3年ごとに改正されてきています。

最新となる2024年度の改正は、

- 団塊の世代が後期高齢者(75歳)に達する目前

- 労働人口の急減

といった大きな課題をふまえた改正となっています。

今回の改正ポイント

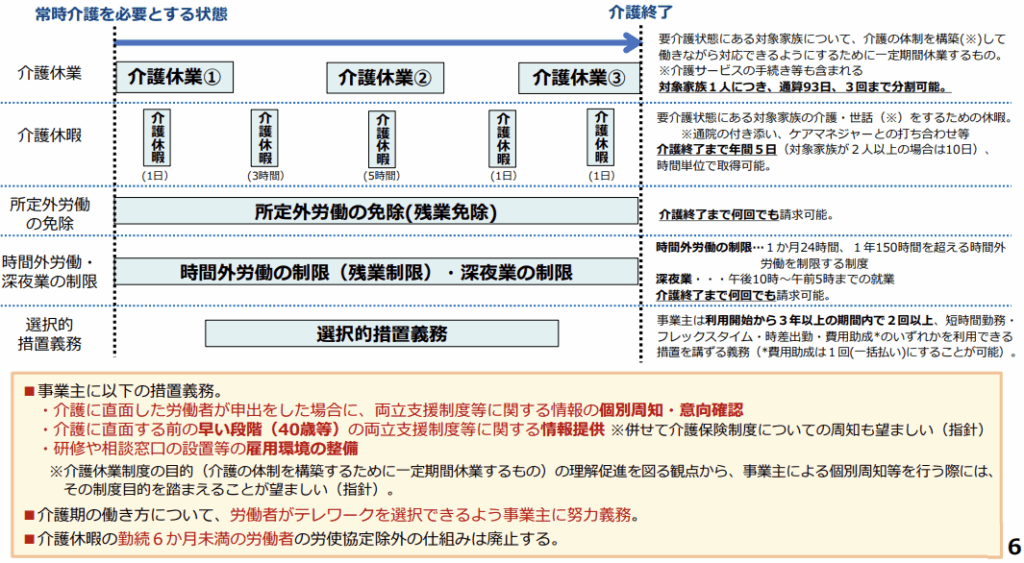

2025年度の改正ポイントは、介護と仕事の両立です。

出典:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要(厚生労働省)

介護休業や介護休暇が取りやすくなったり、所定外労働の免除、時間外労働の制限など残業を一部制限したりといった措置が設けられます。介護と仕事を両立する人がより働きやすく、介護に集中できる環境をつくれるようになります。

また、テレワークの選択なども可能です。介護をする人が働き方を選びながら、介護と仕事を両立できるようになりました。

介護離職が減ることで、企業としても人材確保や優秀な人材の流出阻止が期待できるでしょう。

参考:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要(厚生労働省)

介護報酬も引き上げ

これまでも、介護保険法の改正に伴って介護報酬 ※ の見直しも行われてきました。

今回の制度改正でも見直され、1.59%の引き上げとなりました。この内0.98%が介護職員の処遇改善分です。

また介護報酬以外の増収も0.45%見込まれており、合計すると2.04%の引き上げとなります。

この引き上げは、介護人材の確保をする上でも評価されますが、近年の物価の上昇等を考慮するとまだ十分とは言えるものではないでしょう。

参考:介護分野の最近の動向について(厚生労働省)および,令和6年度介護報酬改定の主な事項について(厚生労働省)

介護保険制度のメリット

「高齢者を社会全体で支える」ために満40歳から加入が義務付けられている公的介護保険です。ここでは加入するメリットをまとめていきます。

安くサービスを利用できる

公的な介護保険制度では、原則1割の支払いで国や地方自治体から現物・サービスを受けられます。実際にかかっている経費はその10倍となります。つまり、もし介護保険に加入していなければ高齢者本人や家族に大きな負担となってしまいます。

ただ、サービスを受けるには審査があり、支給限度額もあります。審査結果よりきめの細かいサービスを受けたい場合は自己負担となります。そのため民間の介護保険にも加入したり、生命保険に介護特約を付けたりして、現金の給付を受ける方も少なくありません。

公的保険料として支払った金額は、全額が社会保険料控除の対象となります。

家族の負担軽減

高齢者を介護することは、心身共にエネルギーの必要な仕事です。医療的な知識やスキルも必要な場合も多く、また終わりの見通しが立てられない仕事です。食事や入浴などの日常の介護を専門の職員がしてくれる介護支援サービスは、ご家族にとってとても心強い味方と言えるでしょう。

今回の改正では、より利用者のニーズに合ったサービスを提供する方向が確認されました。

介護離職者の減少に繋がることを期待したいところです。

介護保険制度のデメリット・課題

安くて家族の負担も軽減する介護保険制度ですが、デメリットもあります。加入が強制であることや今回の改正では見送られた点などを整理していくと、デメリットや課題が見えてきます。

加入が強制であること

介護保険料は、介護サービスを利用していなくても払わなくてはいけません。健康で自立的な日常を過ごせている方にとっては、割りに合わないような感じがしてしまうかもしれません。しかし相互扶助・社会全体で支えるための制度として加入が義務付けられています。

滞納をすると、期間によってペナルティが課されます。始めは督促料や延滞料の納入、長く滞納すると介護サービスを利用した時の負担額が大きくなったり、全額負担になったりします。

先送りされた課題

2024年度の改正では、時期尚早と判断されたり、継続審議とされたりした課題があります。

- 介護サービス料の限度額見直し

- サービス負担金割合見直し

- ケアプランの有料化

などです。

高齢者の増加、それに伴う介護サービス利用者の増加を考えると、今後の財源不足は否めません。この財源に関しては以前から懸念されていました。現行ではほとんどの人が1割負担です。しかし、65歳以上の場合収入による枠組みを変え、今後多くの人が2割負担となる計画が練られています。審議は続けられていますが、今回据え置かれたとしても、これからも論議の的となるはずです。

介護保険制度に関するよくある質問

ここからは、介護保険制度に関してよくある疑問にお答えしていきましょう。

介護保険料は払わなくてもいい?

支払いを免除されるのは、

- 海外居住者

- 適用除外施設 ※ の入所者

- 短期滞在の外国人

- 生活保護受給者

です。

また、災害などの場合も減免されることがあります。免除・減免の条件および手続きの方法は市区町村によって違いますので、役所の担当窓口や地域包括支援センターに問い合わせるとよいでしょう。

介護保険料は何歳まで払い続ける?

公的介護保険制度においては、加入は義務なので生涯払い続けます。介護保険は40歳になると「第2号被保険者」として保険料を納め始め、65歳になると「第1号被保険者」に切り替わります。その後は自身が亡くなるまで保険料を支払い続けます。

介護保険料の月々の支払い料金は?

徴収額は市町村ごとに決められた基本額をもとに、地域の被保険者数・利用者数、所得などによって決められます。65歳になるまでは、加入する医療保険で定められた金額が、介護保険料として給与から差し引かれます。一方、65歳になると自身の所得に応じて保険料率が決まるようになるため、月々の保険料が変わるのです。

65歳以上が支払う保険料の全国平均は、下のように変化してますので、参考になさってください。

介護保険料が65歳から高くなるのはなぜ?

介護保険料が65歳から高く感じるのは、事業主折半がなくなるためです。64歳までは介護保険第2号被保険者として、健康保険料や厚生年金保険料とあわせて保険料を納めます。会社の社会保険料は事業主と折半して納めるため、自己負担額は本来の半分の金額で済みます。

一方、65歳からは第1号被保険者となり、所得額によって保険料が決められます。事業主折半もなくなるため、保険料が高くなったように感じるのです。

介護保険制度は何歳から使える?40歳?65歳以上から?

介護保険制度による介護サービスが使えるのは、原則65歳以上です。要支援状態または要介護状態とみなされた場合にサービスを利用できます。

ただし、特定疾病により要介護・要支援状態となった場合は、40歳以上でも介護サービスを利用可能です。

介護保険制度はいつから始まった?

介護保険制度は、2000年に制度を開始しました。要介護高齢者の増加や介護期間の長期化から、介護ニーズが増加し、核家族化の進行や介護者の高齢化などといった社会情勢も考慮され、社会全体で介護を支えることを目的に制度が始まりました。

介護保険制度とSDGs

高齢者を社会全体で支えるための介護保険制度です。SDGsの目標で特に関連が深いのは、

- SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」

- SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」

の2つです。

SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」との関わり

少子高齢化の著しい日本では、高齢者の健康・福祉対策は大きな問題です。高齢者が必要な介護サービスを受けられ安心して日常生活を送れれば、家族の負担も減り、介護離職者の減少も期待できます。そしてそれは、労働人口不足解決の一助になり経済活動の維持・発展に大きく貢献します。

SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」との関わり

地域の利用者のニーズに弾力的に対応できる地域密着型や、必要なサービスを組み合わせられる複合型サービスの利用者が増えていることをお話ししました。

住んでいる地域で個々にあったサービスを受けられれば、通所するにも、施設に入所する場合でも、利用者の負担は大きく軽減されます。そして家族も安心して住み続けられるのです。

>>各目標に関する詳しい記事はこちらから

まとめ

今回は、介護保険制度について、その仕組みや保険料・サービス利用負担額等を解説し、メリットやデメリット・課題を整理しました。

介護士をしていた時、高齢者のお世話は意義ややりがいのある仕事だと感じていましたし、今も思っています。しかし肉体的にも精神的にも大変きつい仕事で、しかも仕事の対価としてのお給料は決して十分とは言えず、長く続かないスタッフも多くいました。介護職員不足は慢性化しています。

移動器具を導入すれば職員の負担も減りますが、購入には多額の費用がかかります。外国人を雇用する政策も進められていますが、地方ではまだ浸透していません。

サービスの内容や財源など、問題は山積していても高齢化社会は進んでいます。この記事をきっかけに、今後の改正の動向などにも関心を寄せていただければ幸いです。

<参考資料・参考文献>

人口動態・家族のあり方等 社会構造の変化について(総務省)

介護離職の現状と課題(内閣府ホームページ)

介護保険制度(公益社団法人 国民健康保険中央会)

介護保険とは | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」(厚生労働省)

介護保険(第2号被保険者向け)リーフレット1 18-0920-2

要介護認定の仕組みと手順(厚生労働省)

認定調査票(概況調査)

要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令

公表されている介護サービスについて | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」(厚生労働省)

介護分野をめぐる状況について(厚生労働省)

令和6年度介護報酬改定の主な事項について(厚生労働省)

介護サービス施設・事業所調査の概況(厚生労働省)

介護分野の最近の動向について(厚生労働省)

区分支給限度基準額について

介護離職の現状と課題

実際にかかる介護費用はどれくらい?(公益財団法人 生命保険文化センター)

介護保険制度の概要 |厚生労働省

SDGs:蟹江憲史(中央新書)

この記事を書いた人

くりきんとん ライター