オスマン帝国は、1299年から600年以上にわたって地中海を中心に広大な領土を支配した大帝国でした。最盛期にはヨーロッパ、アジア、アフリカの三大陸にまたがり、現代の国家にも大きな影響を与えました。

しかし、17世紀以降は徐々に衰退し、第一次世界大戦後の混乱を経て、1923年にトルコ共和国として新たな歴史を歩み始めました。日本とも友好関係にあったオスマン帝国について、誕生から滅亡までをわかりやすく解説します。

目次

オスマン帝国とは

【1478年頃から皇帝の住まいだった「トプカプ宮殿」】

オスマン帝国は、

- 13世紀末に成立(日本では鎌倉時代、元寇のあった頃)

- 16世紀に最盛期を迎えた(日本では戦国末期〜安土桃山時代)

- 約600年という長きにわたり広大な領域を支配

- 多民族・多宗教

- 有能なスルタンが支配

- 能力主義的な人材登用制度(デヴシルメ)

- 強大な軍事力(イェニチェリ)

などを特徴とする大帝国でした。

広大なオスマン帝国は、多様な文化と歴史が交わる、まさに「世界史の中心」とも呼べる存在でした。まずは、その魅力的な社会、文化、経済、精神性を確認していきましょう。

オスマン帝国の支配領域

【最盛期のオスマン帝国の領域(1683年頃)】

オスマン帝国は、最盛期にヨーロッパ、アジア、アフリカの三大陸にまたがる広大な領土を支配しました。具体的には、

- ヨーロッパ:バルカン半島全域からハンガリー南部、ギリシャ、ウクライナの一部など

- アジア:イラク、シリア、イスラエル、アラビア半島の大部分など

- アフリカ:エジプト、北アフリカのアルジェリアなど

といった地域が挙げられます。この領域は、地中海を内海とする戦略的な位置にあり、東西交易や文化交流の中心地として繁栄しました。

多様な民族と宗教が織りなす社会

オスマン帝国の大きな特徴の一つは、多種多様な民族と宗教を寛容に受け入れ、共存を図った点にあります。帝国を構成する主要な民族には、

- トルコ人

- アラブ人

- クルド人

- ギリシャ人

- スラヴ人

- アルメニア人

- ユダヤ人

などが含まれていました。宗教においては、イスラム教(主にスンナ派)が支配階級の信仰でしたが、キリスト教やユダヤ教といった他の宗教を信仰する人々も、一定の自治と信仰の自由を認められていました。

ミレット制

オスマン帝国では、メフメト2世の時代に始まるとされるミッレト制の下、

- ギリシア正教徒

- アルメニア教会派

- ユダヤ教徒

が宗教共同体として組織され自治を認められました。各ミッレトは貢納の義務を負う代わりに、固有の信仰、法、習慣を維持しました。

しかし「ミッレト制」という用語自体は、後世の西欧人が用いた可能性が指摘されています。一方で近年、その実在を示す史料も報告されており、研究者の間で現在、再検討が進められています。

オスマン帝国の文化・芸術

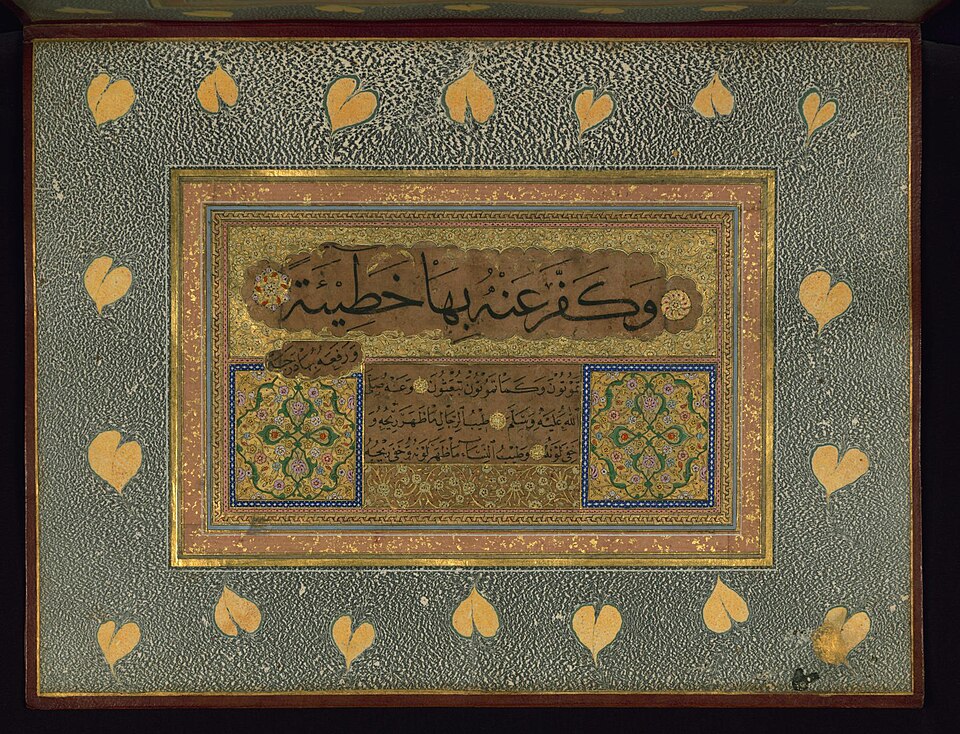

【シェイフ・ハムドゥッラーのオスマン書道様式による作品】

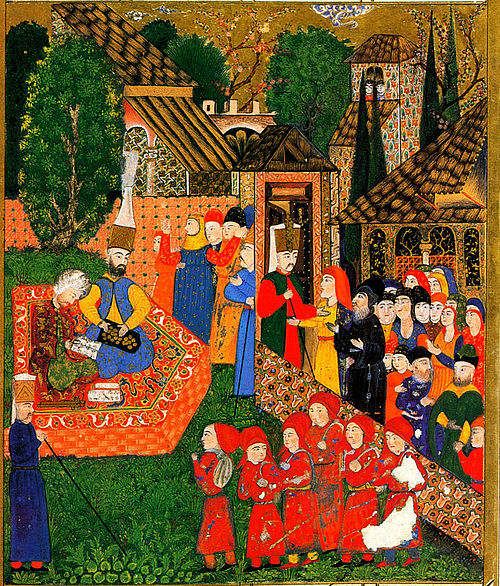

文化面では、イスラム世界の伝統を受け継ぎながらも、征服地の文化やビザンツ帝国の影響を受け、独自の発展を遂げました。

美術

美術においては、アラビア文字の書道が高度な芸術として発展しました。また、ミニアチュールと呼ばれる細密画は物語や歴史を描き出し、宮廷文化を彩りました。

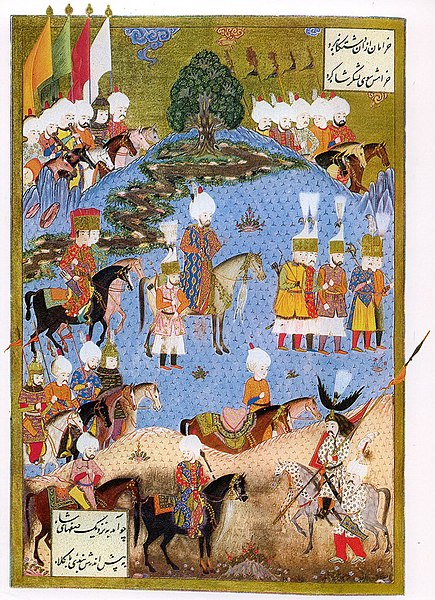

【「スレイマン・ナーメ」※の挿絵(1556年夏 ナヒチュヴァーン遠征)】

音楽

音楽の分野では、アラブやペルシアの音楽の影響を受けながら、

- 荘厳な宮廷音楽(Klasik Türk Musikisi:オスマン古典音楽)

- 勇壮な軍楽(メフテル)

が生まれました。特にメフテルは、その独特なリズムと旋律でヨーロッパにも影響を与えたと言われています。

例えば、モーツァルトのピアノソナタ第11番 イ長調 K.331 第3楽章「トルコ行進曲(Rondo alla Turca)」は、オスマン帝国の軍楽隊(メフテルハーネ)のリズミカルでエキゾチックな雰囲気を模倣したと考えられています。

建築

【アヤソフィアのミナレット※】

建築においては、モスクが信仰の中心として重要な役割を果たし、アヤソフィアをはじめとする壮麗な建造物が帝国の権威を示しました。モスクの内部は、偶像崇拝が禁じられているため、

- 幾何学模様や植物をモチーフとした装飾

- コーランの章句を用いたカリグラフィー(アラビア文字の書道)

などで美しく飾られました。

アヤソフィア

アヤソフィアは、壮大なドームと精緻なモザイク装飾で知られる、イスタンブールの象徴的な建造物です。ビザンツ帝国時代に教会として建てられ、オスマン帝国時代にモスクに改築された、東西文化の交差を体現する歴史的遺産です。

【アヤソフィアのミフラーブ※】

広大な領域を支えた経済と生活

【イスタンブール、カパルチャルシュ※の街路】

オスマン帝国の広大な領域は、多様な経済活動と生活様式を育みました。帝国の中心に位置する首都イスタンブール(かつてのコンスタンティノープル)は、東西を結ぶ交易路の要衝として繁栄し、様々な商品や文化が行き交う国際都市でした。陸路と海路を通じて、ヨーロッパ、アジア、アフリカの産物が集積し、帝国の経済を支えました。

産業

農業も帝国の経済基盤をなす重要な産業でした。肥沃なアナトリア半島やバルカン半島では、穀物、果物、家畜などが生産され、帝国の食料を供給しました。

同時に、各地で多様な手工業が発展しました。

- カラフルなトルコランプに用いられるガラスモザイク

- 精緻な模様が織り込まれた絨毯

- 独特の色合いを持つ陶器

- 高品質な皮革製品

などが生産されました。

これらの手工業品は、帝国内の消費だけでなく、交易品としても重要な役割を果たしました。

人々の生活

人々の生活では、イスラム教の教えが大切にされていました。例えば、1日5回、メッカの方角を向いてお祈りすることや、豚肉やお酒を口にしないこと(ハラール)が生活のルールでした。

また、食事や物を渡すときには右手を使うことが良いとされ、左手はトイレの後などに使うため、不浄なものとして区別されていました。

【トルコのチャイ(紅茶)】

また、チャイ(紅茶)は日常生活に欠かせない飲み物として広く親しまれ、社交の場でも重要な役割を果たしました。都市部には、ハマムと呼ばれる伝統的な公衆浴場があり、人々の清潔を保ち、社交の場ともなっていました。

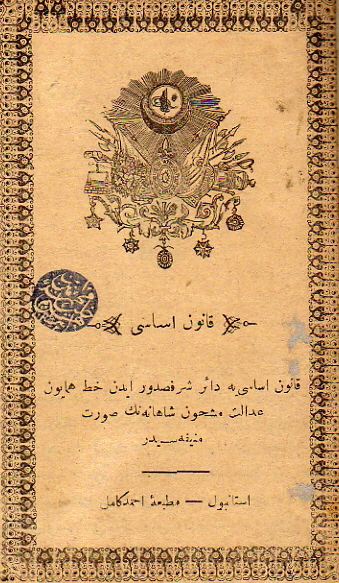

イスラム帝国の盟主としての精神性

オスマン帝国は、その成立から終焉まで、イスラム世界の重要な一員であり続けました。帝国の君主であるスルタンは、世俗の最高権力者であると同時に、カリフの地位も兼ねるスルタン・カリフ制を採用し、イスラム世界の精神的な指導者としての役割も担いました。1876年に制定されたオスマン帝国憲法では、このことが明文化されましたが、それ以前(1517年にマルムーク朝を滅ぼしたとき)からオスマン帝国のスルタンがカリフの地位を得ていたと言われる伝説もあります。しかし現在では、定説として18世紀にスルタンの権威を強調するために作られた概念と考えられています。

【オスマン帝国憲法の最初のページ】

イスラム教とコーラン

イスラム教の聖典であるコーランは、帝国の法や社会規範の根幹をなし、ムスリムは六信五行と呼ばれる信仰の柱を遵守しました。

モスクは礼拝の場であると同時に、教育や社会交流の中心地としての役割も果たしました。帝国の拡大とともにイスラム文化は広範囲に伝播し、多くのモスクや神学校(マドラサ)が建設され、イスラムの学問や文化の発展に貢献しました。

【イスタンブールのスレイマニエ・モスク】

日本との繋がり

遠く離れた日本とオスマン帝国の間には、意外な繋がりが存在します。1890年に和歌山県沖で起こったエルトゥールル号遭難事件では、地元の住民たちが献身的な救助活動を行い、多くのトルコ人を救助しました。

この出来事は、トルコ国民の心に深く刻まれ、日本への感謝の念を育むきっかけとなりました。また、20世紀末以降、トルコで大規模な地震が発生した際には、日本から多くの支援が行われ、両国の絆はさらに深まっています。

【オスマン帝国海軍「エルトゥールル」】

このように、オスマン帝国は、広大な領域と多様な文化を内包し、イスラム世界の盟主として長きにわたり繁栄した大帝国でした。その社会、文化、経済、そして精神性は、現代にも多くの遺産を残しており、私たちの歴史理解を深める上で欠かせない存在です。*1)

オスマン帝国の歴史:建国期と初期拡大期(1299年〜1453年)

【ブルサの大モスク、ウル・ジャーミィ】

13世紀末、アナトリア(小アジア)西北部で誕生したオスマン帝国は、遊牧戦士の結束力を武器に急成長します。首都をブルサ→エディルネ→イスタンブールと移しながら、キリスト教世界との境界線を塗り替えていきました。

1299年の建国とアナトリアでの勢力拡大

【オスマン1世】

1299年、オスマン1世がアナトリア半島北西部で独立を宣言し、オスマン帝国は歴史の舞台に登場しました。当初は小さなベイ(君侯)国でしたが、周辺のビザンツ帝国に対する軍事的な成功を原動力として徐々に領土を拡大しました。

1326年には重要な都市ブルサを占領し、オスマン帝国の最初の首都と定め、国家としての基盤を築き始めます。この時期、イスラムの戦士であるガーズィー※の精神を背景に、近隣のトルコ系ベイリクを併合しながら勢力を拡大していきました。

バルカン半島への進出とエディルネ遷都

【エーゲ海と黒海とトルコの海峡の位置】

14世紀に入ると、オスマン帝国の野心はアナトリアを飛び出し、バルカン半島への進出を開始します。1354年以降、ダーダネルス海峡(チャナッカレ海峡)を渡り、ヨーロッパに進出したオスマン軍は、次々と拠点を獲得していきました。

そして、1361年頃にはアドリアノープル(後のエディルネ)を征服し、首都を遷都します。オスマン帝国にとってヨーロッパにおける活動の中心地となったエディルネは、その後の約100年間、バルカン半島におけるオスマン帝国の支配を確立するための重要な役割を担いました。

この時期、キリスト教徒の子弟を徴用するデヴシルメ制度※が始まり、後の強大な常備軍イェニチェリ(後述)の基礎が築かれました。

1453年 コンスタンティノープルの陥落

【コンスタンティノープルの包囲戦】

建国から約150年後、オスマン帝国は1453年に歴史を大きく動かす出来事を成し遂げます。メフメト2世の率いるオスマン軍が、難攻不落とされていた東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルを長期にわたる包囲戦の末に陥落させたのです。

この勝利は中世ヨーロッパの歴史における重大な転換点となり、東ローマ帝国の滅亡を意味しました。メフメト2世はコンスタンティノープルをイスタンブールと改名し、オスマン帝国の新たな首都と定めました。

イスタンブールの獲得は、オスマン帝国に莫大な富と戦略的な重要性をもたらし、真の帝国へと飛躍する決定的な一歩となりました。

オスマン帝国の歴史:全盛期(1453年〜1683年)

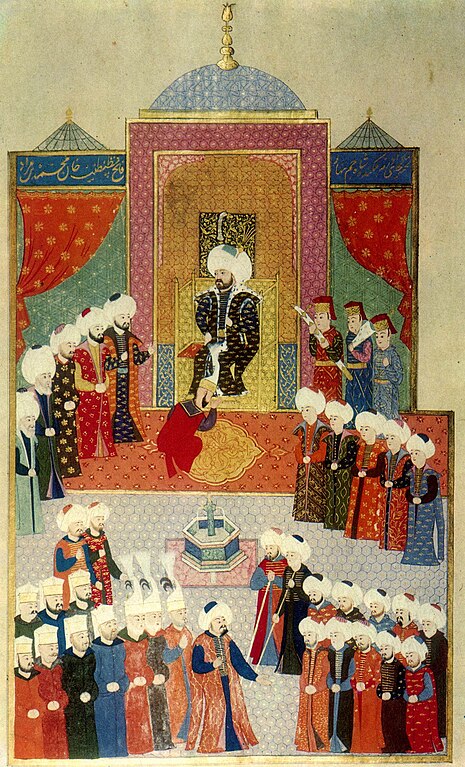

【1451年のメフメト2世の即位】

コンスタンティノープルを首都としたオスマン帝国は、メフメト2世以降のスルタンたちのもとで領土を拡大し続け、16世紀のスレイマン1世の治世には、政治・経済・文化が頂点を迎えました。この時代は、広大な領土に安定と繁栄をもたらしたオスマン帝国の黄金時代と言えるでしょう。

領土拡大と中央集権化の推進

【コンスタンティノープルに入城するメフメト2世】

コンスタンティノープルを征服したメフメト2世は、その後もバルカン半島、アナトリア半島、黒海沿岸へと積極的に領土を広げました。さらに、国家制度の中央集権化を推し進め、帝国の統治機構を強化する手腕も発揮します。

【セリム1世】

続くスルタンたちも、東方や西方への遠征を重ね、オスマン帝国の版図を拡大していきます。セリム1世はマムルーク朝を滅ぼし、エジプト、シリア、アラビア半島、さらにはイスラム世界の主要な聖地も、彼の支配下に収めました。

スレイマン1世の治世と帝国の最盛期

16世紀のスレイマン1世(在位1520年〜1566年)の時代は、政治、経済、文化のあらゆる面でオスマン帝国が最も繁栄した全盛期とされています。彼は「壮麗王」とも称され、積極的な征服活動を展開するとともに、内政にも力を注ぎ、法典の編纂や行政機構の改革を行いました。

また、広大な領土を効率的に統治するため、中央集権体制や官僚制度の確立を進めたことも彼の功績です。文化面でも、イスタンブールを中心に壮麗な建築物や芸術が発展し、「オスマンの平和(Pax Ottomana)」と呼ばれる比較的安定した時代をもたらしました。

【スレイマン1世とイェニチェリ】

強大な軍事力とイェニチェリの存在

オスマン帝国の強さを支えたのは、精強な軍事力でした。特に、スルタン直属の常備軍であるイェニチェリは、初期においてはキリスト教徒の少年たちを徴兵・イスラム教に改宗させて育成されたエリート部隊であり、高い戦闘力を誇りました。

しかし、後年にはその特権意識が強まり、帝国の衰退の一因ともなっていきます。

オスマン帝国の歴史:衰退と改革の時代(1683年〜1922年)

【第二次ウィーン包囲】

17世紀後半以降、オスマン帝国は度重なる対外戦争での敗北や内部の混乱により徐々に衰退の兆しを見せ始めました。19世紀に入ると、西欧列強の圧力に対抗するため近代化改革を試みましたが、帝国の弱体化を食い止めることはできませんでした。

第二次ウィーン包囲の失敗と領土の喪失

【第二次ウィーン包囲戦におけるヤン3世】

1683年の第二次ウィーン包囲※の失敗は、オスマン帝国の衰退を象徴する出来事の一つです。この敗北を契機に、ヨーロッパ列強による反撃が始まり、1699年のカルロヴィッツ条約※によって、オスマン帝国はハンガリーなど広大な領土を失いました。

その後も、オスマン帝国はロシアやオーストリアといった周辺諸国との間で度重なる戦争に敗れ、領土を縮小させていきます。

内部の混乱と民族主義の高まり

領土の喪失とともに、オスマン帝国では官僚の腐敗や財政の悪化といった内部の問題が深刻化しました。19世紀に入ると、支配下のバルカン諸民族を中心に民族主義の運動が高まり、相次いで独立を宣言し、オスマン帝国の領土と権威を大きく揺るがしました。

近代化改革の試み(タンジマート)

【「ギュルハネ勅令」※を読み上げるムスタファ・レシト・パシャ(1839年11月3日)】

西欧列強の圧力に対抗し、帝国の立て直しを図るため、19世紀のオスマン帝国ではタンジマート※と呼ばれる近代化改革が進められました。この改革では、西欧の制度を取り入れた行政、軍事、教育などの近代化が試みられ、1826年にはイェニチェリ軍団が廃止されました。

また、1876年にはオスマン帝国憲法が発布され、立憲君主制が導入されました。しかし、これらの改革は必ずしも成功せず、保守派の抵抗や列強の干渉などにより、その効果は限定的なものでした。

第一次世界大戦への参戦と帝国の解体

【連合国によるイスタンブール占領】

20世紀に入り、オスマン帝国は第一次世界大戦で、ドイツ・オーストリアなどの中央同盟国側※として参戦したものの、敗北を喫しました。戦後、連合国※によって領土を分割される危機に瀕し、帝国の存続は極めて困難な状況が訪れます。

オスマン帝国の歴史:帝国の終焉とトルコ共和国の成立(1922年〜1923年)

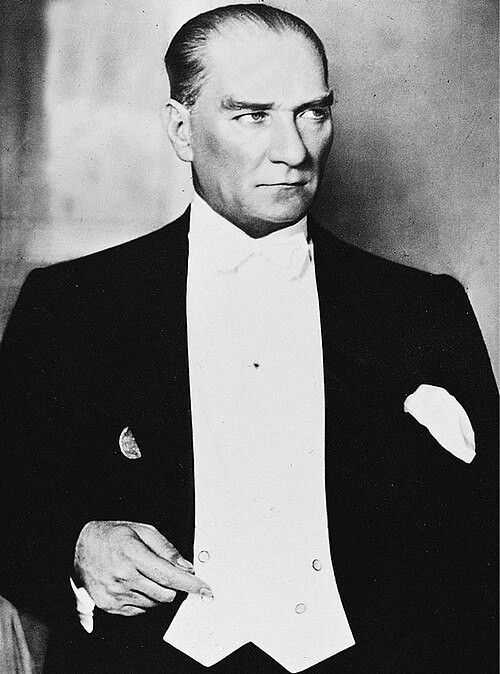

【ムスタファ・ケマル・アタテュルク】

第一次世界大戦の敗北後、オスマン帝国は連合国によって領土を分割される危機に瀕しました。しかし、ムスタファ・ケマル・アタテュルクの指導によるトルコ革命が勃発し、連合国の分割計画を阻止しました。祖国を守り、オスマン帝国を解体して新たに樹立されたトルコ共和国によって、国家としての存続を果たしました。

その結果、1922年にスルタン制が廃止され、1923年にはトルコ共和国が成立、600年以上にわたるオスマン帝国の長い歴史は幕を閉じたのです。

トルコ革命

第一次世界大戦後、オスマン帝国が解体へと向かう中で、ムスタファ・ケマル・アタテュルクが主導した一連の改革が、トルコ革命です。連合国がオスマン帝国の領土を分割する計画を進めるのに対し、ムスタファ・ケマル・アタテュルクはアナトリア地方で抵抗運動を開始。

1920年にはトルコ大国民議会をアンカラに設立し、トルコ革命を指導しました。トルコ革命は、

- 世俗主義、共和主義を掲げる

- スルタン制は1922年に廃止

- カリフ制は1924年に廃止

- アラビア文字からラテン文字への文字改革

など、西欧の制度を導入した様々な近代化政策を推進しました。

祖国解放戦争(独立戦争・ギリシャ・トルコ戦争)

第一次世界大戦後、連合国はオスマン帝国の領土を分割する計画を進めます。トルコ革命軍は、連合国やギリシャ軍との間で祖国解放戦争を戦い抜き、1922年までに主要な戦闘で勝利を収めました。1922年の勝利の後、連合国との間で新たな講和条約であるローザンヌ条約※の締結交渉が行われました。

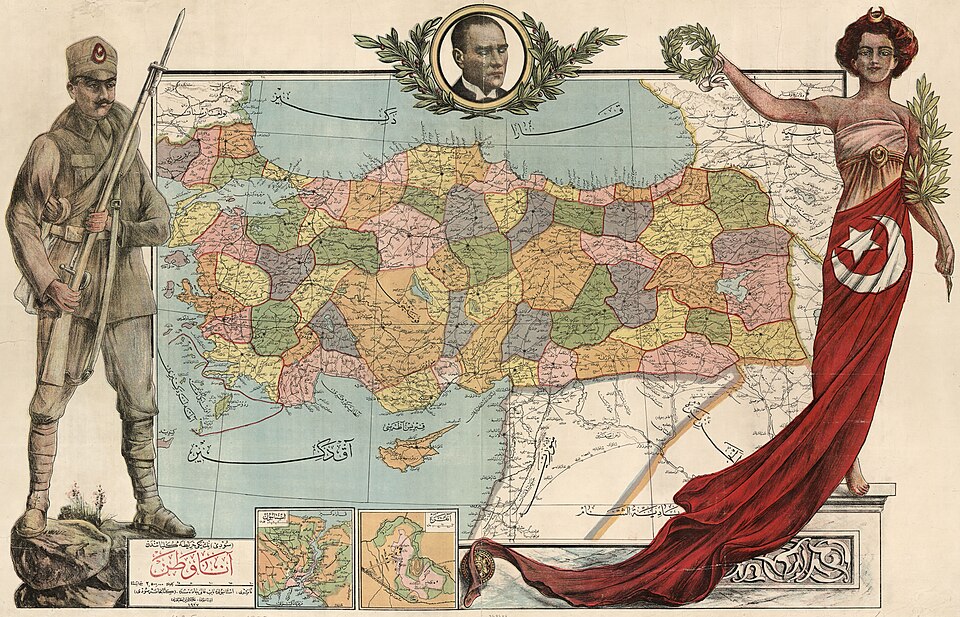

【アルファベット改革の前に公開された1927年からの地図でのトルコの擬人化】

そして、1923年10月29日、トルコ大国民議会はトルコ共和国の樹立を宣言し、アンカラを首都と定めました。これにより、600年以上にわたって続いたオスマン帝国の歴史は終焉を迎え、新しいトルコの時代が始まったのです。

ムスタファ・ケマル・アタテュルクの功績

トルコ共和国の初代大統領となったムスタファ・ケマル・アタテュルクは、その後も世俗主義、共和主義、国家主義を掲げた一連の近代化改革を断行し、トルコ社会の根本的な変革を推し進めました。彼の指導力と改革によって、トルコは近代的な国民国家として新たなスタートを切ったのです。*2)

オスマン帝国の滅亡理由

【1922年11月、ドルマバフチェ宮殿の裏口を出るメフメト6世】

オスマン帝国の滅亡は、単一の要因によるものではなく、長年にわたる複合的な要因が積み重なった結果と言えます。その主な理由としては、

- 軍事的な衰退と領土の喪失

- 内部の政治・経済的な弱体化

- 民族主義の高まり

- 時代の変化に対応できなかった

などが挙げられます。それぞれ確認していきましょう。

軍事的な衰退と領土の喪失

オスマン帝国は、かつてはヨーロッパ列強を恐れさせるほどの強大な軍事力を持っていましたが、17世紀以降、度重なる対外戦争で敗北し、広大な領土を失いました。特に、第二次ウィーン包囲の失敗は、オスマン軍の衰退を象徴する出来事でした。

ヨーロッパの軍事技術の発展に遅れを取ったことや、かつて精強を誇ったイェニチェリ軍団の規律の緩みなども、軍事力の低下に拍車をかけました。さらに、領土の喪失は、帝国の経済基盤を縮小させ、更なる弱体化を招きました。

内部の政治・経済的な弱体化

オスマン帝国では、後期になるとスルタンの指導力の低下や官僚の腐敗が深刻化しました。政治的な不安定さは、帝国の統治能力を弱め、効果的な政策の実行を妨げたのです。

また、経済面では、ヨーロッパとの貿易における不利な立場や、産業革命への乗り遅れなどにより、徐々に経済的な停滞を招きました。財政難のために課せられた重税は民衆の不満を高め、社会不安を引き起こしました。

民族主義の高まり

オスマン帝国は、多様な民族と宗教を抱える多民族国家でしたが、19世紀に入ると、支配下のバルカン諸民族を中心に民族主義の運動が活発化しました。西欧の民族自決の思想の影響を受けたこれらの民族は、オスマン帝国の支配からの独立を目指し、相次いで蜂起しました。

オスマン帝国は、これらの民族運動を鎮圧することができず、多くの領土を失い、帝国の統合を大きく損ないました。

時代の変化に対応できなかった

近代に入り、世界は急速に変化していきましたが、オスマン帝国はその変化に十分に対応することができませんでした。科学技術の発展や産業化の波に乗り遅れ、西欧列強との差は開くばかりでした。

近代的な国家制度の確立も遅れ、依然として古い時代のシステムのままで統治が行われていました。タンジマート改革などの近代化の試みはありましたが、根本的な問題を解決するには至らず、帝国の構造的な脆弱性を露呈する結果となりました。*3)

オスマン帝国とSDGs

現代のSDGsが目指す「多様性の尊重」と「包摂的な社会」は、実は600年間続いたオスマン帝国の統治理念に深く根ざしています。多民族・多宗教を統べたオスマン帝国の歴史から、現代社会の課題解決に活かせるヒントを探してみましょう。

SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」

オスマン帝国はミッレト制により、帝国内のキリスト教徒やユダヤ教徒に対し、それぞれの宗教共同体による自治が認められ、異なる文化や信仰を持つ人々が共存するための枠組みとして機能しました。しかし、19世紀以降の民族主義の高まりはミッレト制の均衡を崩し、帝国の解体へと繋がる要因の一つとなりました。

この歴史から、多様性を尊重する社会においても、ナショナリズムや排他的な思想への警戒が不可欠であることがわかります。

SDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」

オスマン帝国のハレム※からは、現代において「ジェンダー平等」を考えるうえで、様々な示唆を与えてくれます。スルタンの私的な空間であったハレムは、単なる女性たちの居場所ではなく、皇后や皇太后といった女性たちが政治に大きな影響力を持つこともありました。

ヒュッレム・スルタン※などがその代表例であり、当時の社会において女性が一定の政治的役割を果たしていたことを示しています。ただし、この制度は奴隷制を基盤としており、現代のジェンダー平等の理念とは異なる側面も理解しておく必要があります。

【ティツィアーノ・ヴェチェッリオ作ヒュッレム・スルタン(アメリカ、John and Mable Ringling Museum of Art)】

SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」

オスマン帝国の首都イスタンブールはシルクロードの終着点の一つとして、ヴェネツィア、ジェノヴァなどのヨーロッパの商人や、アルメニア商人、アラブ商人など多様な背景を持つ人々が集まる国際的な商業の中心地として繁栄しました。また、大バザール※は、様々な商品や文化が交流する活気ある場所であり、異なる文化圏との経済的な結びつきが帝国の発展を支えました。

ヴェネツィアとの間では、絹織物などが重要な交易品として扱われ、相互の経済発展に貢献しました。このように、オスマン帝国の貿易は、異なる背景を持つ人々の協力関係を築き、経済的繁栄をもたらした点で、SDGsの目標17を体現していると言えます。

SDGs目標16「平和と公正をすべての人に」

オスマン帝国の法の支配のあり方は、現代の法的システムを考えるうえでも参考になります。イスラム法とスルタンによる法令が併用され、帝国内の多様な人々の生活を規律していました。

しかし、19世紀のタンジマート改革において、ヨーロッパの法制度が導入された際には、伝統的なイスラム社会との間で摩擦が生じ、社会的な混乱を招いた側面もあります。この出来事は、法制度の改革や国際的な規範の導入においては、既存の社会構造や文化との調和を考慮することの重要性を示しています。

オスマン帝国の歴史は、現代社会が直面する課題に対する貴重な教訓を提供しています。その成功と失敗の経験を深く理解することは、より持続可能で包摂的な社会を築くための鍵となるでしょう。4)

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

オスマン帝国の歴史研究は、現在も活発に進められており、新たな発見や解釈が絶えず生まれています。例えば、近年では、帝国の社会構造におけるジェンダーや、地方社会の発展など、これまで十分に光が当てられてこなかった分野の研究が進展しています。

これらの研究は、オスマン帝国の歴史をより多角的かつ包括的に理解し、現代社会における多様性の受容や共生のあり方を考える上でも重要な意味を持ちます。

オスマン帝国の歴史は、異なる文化圏の人々が交錯し、影響を与え合う壮大な過程を教えてくれます。それは、現代のグローバル化社会において、相互理解と協調を深めるための貴重な教訓となるはずです。

しかし、帝国の繁栄の陰には、征服、支配、そして社会構造に内在する不平等といった負の側面も存在したことを忘れてはなりません。過去の歴史を直視し、その光と影の両面を理解することが、より公正で平和な未来を築くために欠かせません。

現代では、他文化への理解を深め、異なった文化を認める寛容さを育むことが、ますます重要になっています。多様な人々が互いに尊重し、深く理解したうえで、平和に共存できる社会の実現を目指すことが、オスマン帝国の歴史が私たちに残した課題の1つかもしれません。

オスマン帝国の歴史から、私たちは何を学び、どのような未来を築くべきでしょうか?*5)

<参考・引用文献>

*1)オスマン帝国とは

WIKIMEDIA COMMONS『Topkapi Palace Bosphorus 002』

WIKIMEDIA COMMONS『Ottoman Empire, AD1683』

WIKIMEDIA COMMONS『Seyh Hamdullah – Page of Ottoman Calligraphy – Walters W6724A – Full Page』

WIKIMEDIA COMMONS『Sueleymanname nahcevan』

WIKIMEDIA COMMONS『Kék Mecset – 2014.10.23』

WIKIMEDIA COMMONS『Haga Sofia RB5』

WIKIMEDIA COMMONS『Kapali Carsi-Grand Bazar-Istanbul-Sep08』

WIKIMEDIA COMMONS『Turkish tea』

WIKIMEDIA COMMONS『Kanun-i Esasi』

WIKIMEDIA COMMONS『Cour mosquee Suleymaniye Istanbul』

WIKIMEDIA COMMONS『ErtugrulFirkateyn』

世界史の窓『オスマン帝国』

世界史の窓『トルコ=イスラーム文化』

世界史の窓『ズィンミー/ジンミー』

Wikipedia『オスマン帝国』

JBpress『全ヨーロッパが震えたオスマン帝国の脅威』(2019年10月)

世界史講義録『第70回 オスマン帝国』

新潮社『オスマン帝国は「偉大な祖先」か「恥ずべき歴史」か? トルコを二分する歴史認識問題』(2022年4月)

新潮社『「女奴隷から寵姫へ」オスマン帝国史上もっとも有名なウクライナ女性』(2022年4月)

三橋 冨治男『オスマン社会階層と都市生活に関する意見』

東洋経済ONLINE『オスマン帝国がキリスト教徒と共生できた理由』(2019年7月)

小笠原 弘幸『オスマン帝国における歴史意識-建国神話に見られる「起源」の記憶の創造と変容』(2007年)

鈴木 菫『6. オスマン帝国の重層性』

TURKISH Air&Travel『オスマン帝国は、アドリア海からペルシャ湾、インド洋に亘る広大な大地を置していた』

Turkish Culture Club『トルコ国旗の意味や由来は?オスマン帝国から続く歴史や似ている国旗も紹介』(2023年4月)

Turkish Culture Club『一度は行きたい世界遺産・カッパドキア!奇岩と地下都市に眠る歴史を紐解こう』(2023年4月)

Turkish Culture Club『イスラム教とはどんな宗教?歴史・ルール・食事・服装など基本知識を徹底解説』(2023年4月)

Turkish Culture Club『三日月とは?実は深い意味がある!トルコやイスラム教、神話との関係』(2023年4月)

Turkish Culture Club『トルコ旅行で知っておきたい文化の特徴と歴史!日本との違いや宗教上のマナーは?』(2023年4月)

Turkish Culture Club『スルタンの意味をわかりやすく解説!イスラム教世界やオスマン帝国の支配者の称号』(2023年4月)

外務省『特別展示「日本とトルコ―国交樹立90年―」I エルトゥールル号遭難事件 ―日本・トルコ交流のはじまり―概説と主な展示史料』(2014年5月)

外務省『2023年2月に発生したトルコ南東部を震源とする地震の概要と我が国の支援』(2024年8月)

*2)オスマン帝国の歴史

WIKIMEDIA COMMONS『Ulucami,Bursa – panoramio』

WIKIMEDIA COMMON『Osman Gazi2』

WIKIMEDIA COMMONS『Constantinople 1453』

WIKIMEDIA COMMONS『Hunername accession Mehmed II』

WIKIMEDIA COMMONS『Benjamin-Constant-The Entry of Mahomet II into Constantinople-1876』

WIKIMEDIA COMMONS『Yavuz Selim』

WIKIMEDIA COMMONS『Janissary Recruitment in the Balkans-Suleymanname』

WIKIMEDIA COMMONS『Battle of Vienna 1683 11』

WIKIMEDIA COMMONS『Juliusz Kossak Sobieski pod Wiedniem』

WIKIMEDIA COMMONS『TanzimatFermani』

WIKIMEDIA COMMONS『British occupation troops marching in Beyoglu』

WIKIMEDIA COMMONS『Ataturk1930s』

WIKIMEDIA COMMONS『Anavatan 1927』

Wikipedia『オスマン帝国の君主』

Wikipedia『オスマン家』

Wikipedia『オスマン・マムルーク戦争 (1516年-1517年)』

世界史の窓『オスマン帝国の第一次世界大戦参戦』

世界史の窓『ミッレト』

世界史の窓『イタリア=トルコ戦争』

岩本 佳子『書評 小笠原弘幸著『オスマン帝国:繁栄と衰亡の600年史』』(2019年)

NATIONAL GEOGRAPHIC『オスマン帝国の600年、巨大帝国はこうしてできた 最盛期には芸術が栄え、宗教にも寛容だった』(2019年12月)

セルチュク ・エセ ンベ ル『明治時代の日本人とオスマントルコ時代のトルコ人の19世紀西洋文化 に対するアプロ-チの方法 について』

Cambridge University『Purifying Istanbul: The Greek Revolution, Population Surveillance, and Non-Muslim Religious Authorities in the Early Nineteenth-Century Ottoman Empire』(2025年1月)

小笠原 弘幸『古典期オスマン朝史書に見えるセルジューク朝との系譜意識』(2008年6月)

諫早 庸一『オスマン朝起源論の変遷——小笠原『イスラーム世界における王朝起源論の生成と変容』』(2021年4月)

藤波 伸嘉『オスマン帝国、正教徒、第一次世界大戦』(2011年5月)

世界史の窓『ウィーン包囲(第2次)』

Turkish Culture Club『トルコの歴史をわかりやすく解説!人類文明発展を道のりを辿る旅に出よう』(2023年2月)

Turkish Culture Club『世界史に燦然と輝くビザンツ帝国(東ローマ帝国)1000年の歴史をわかりやすく解説』(2023年4月)

現代ビジネス『「オスマン帝国」を建国した「トルコ人」は一体どこから来たのか…その「知られざる起源」』(2025年3月)

*3)オスマン帝国の滅亡理由

WIKIMEDIA COMMONS『Sultanvahideddin』

世界史の窓『オスマン帝国領の縮小』

世界史の窓『コンスタンティノープル陥落』

世界史の窓『メフメト2世』

Wikipedia『コンスタンティノープルの陥落』

Turkish Culture Club『オスマン帝国はなぜ600年以上も続いたのか?栄光と滅亡の歴史と強さの秘密』(2023年4月)

現代ビジネス『前代未聞の「巨大帝国」はなぜ滅んだのか…「オスマン帝国」の歴史が面白いと断言できる「3つの理由」』(2025年3月)

現代ビジネス『「ビザンツ帝国」を滅亡させた「オスマン帝国の英雄」メフメト2世の「真の評価」』(2025年4月)

岩木 秀樹『帝国から国民国家へ─オスマン帝国における共存形態の変容と崩壊─』

Turkish Culture Club『セルジューク朝の成立から滅亡までを徹底解説!オスマン帝国との関係も説明』(2023年4月)

伊藤 寛了『オスマン帝国末期におけるズィヤー・ギョカルプのナショナリズムとイスラーム改革思想』

*4)オスマン帝国とSDGs

WIKIMEDIA COMMONS『Tizian 123』

NIKKEI BizGate『スルタンの「能力主義・抜てき人事」』(2018年5月)

幻冬舎『オスマン帝国の繁栄の理由は「多様性」にあった』(2020年10月)

東洋経済ONLINE『オスマン帝国がキリスト教徒と共生できた理由』(2019年7月)

笹川平和財団『新疆からイスタンブルに新天地を求めたカザフ人』

永田 雄三『バルカン諸国の歴史』

Wikipedia『オスマン帝国の対プロテスタント政策』

中央大学『オスマン帝国の多民族・他宗教共存社会についての調査』

NATIONAL GEOGRAPHIC『クルド人はどんな人たち? 4カ国に暮らす理由』(2019年10月)

東洋経済ONLINE『西欧優位の起源となった「世界史の大分岐点」』(2019年5月)

国際協力機構『【技術協力の開始】防災の観点から都市強靭化計画の策定を支援(トルコ・ブルサ)』(2022年11月)

東京大学『16世紀後半の東地中海世界における穀物問題とオスマン社会—イスタンブルへの食糧供給を中心に—』(2010年)

江川 ひかり『震災被災地の復興と安全・安心のまちづくり—トルコ共和国ドゥズジェの事例—』(2015年)

澤井 一彰『オスマン朝の食糧危機と穀物供給――16 世紀後半の東地中海世界』(2019年3月)

現代ビジネス『脅威の「平和帝国」…ウクライナやパレスチナを含む「巨大な紛争地帯」で平和を実現した「オスマン帝国」の全貌』(2025年3月)

世界史の窓『ズィンミー/ジンミー』

世界史の窓『ミッレト』

世界史の窓『タンジマート/恩恵改革』

世界史の窓『オスマン主義/改革勅令』

外務省『2023年版開発協力白書 日本の国際協力』

日本赤十字社『2023年トルコ・シリア地震救援』(2025年3月)

JBpress『スペイン追放のユダヤ人、オスマン帝国を目指した訳』(2020年10月)

米岡 大輔『帝国統治への抵抗と順応─ハプスブルクとボスニアのイスラーム─』(2018年)

飯田 巳貴『「近世のヴェネツィア共和国とオスマン帝国間の絹織物交易』(2013年)

*5)まとめ

秋葉 淳『オスマン帝国における社会階層とジェンダーに関する国際共同研究』(2024年6月)

三成 美保『歴史教科書をどう書き換えるか?─ジェンダーの視点から』(2016年5月)

永田 雄三『近年のオスマン史研究の回顧と展望』

串本町『日本とトルコの絆をつないだ物語』

読売新聞『「地震国」だけではない…130年前の海難に始まる日本とトルコの絆と三つの共通点』(2023年3月)

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。