私たちが当たり前に感じている四季の変化や1年という時間の単位は、すべて地球の公転によって決まっています。惑星の公転は単なる天体現象ではなく、暦や農業、さらには人工衛星の軌道計算まで、現代文明の基盤を支える重要な仕組みです。

惑星の公転周期を一覧で比較すると、宇宙の多様性と秩序の美しさが浮かび上がります。古代の天文学者から現代の宇宙技術者まで、すべての人類が追求してきた宇宙の謎に、あなたも触れてみませんか。

目次

惑星の公転とは

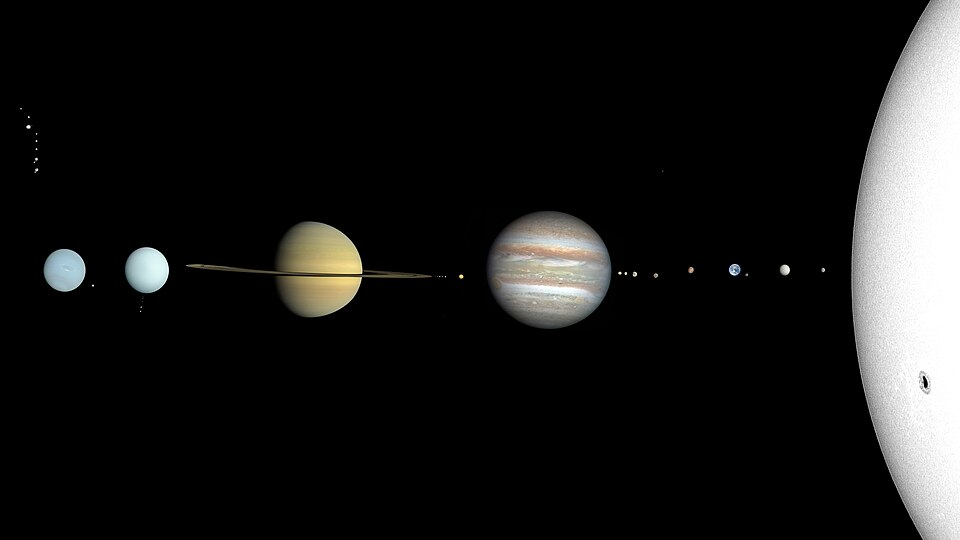

【太陽系の惑星】

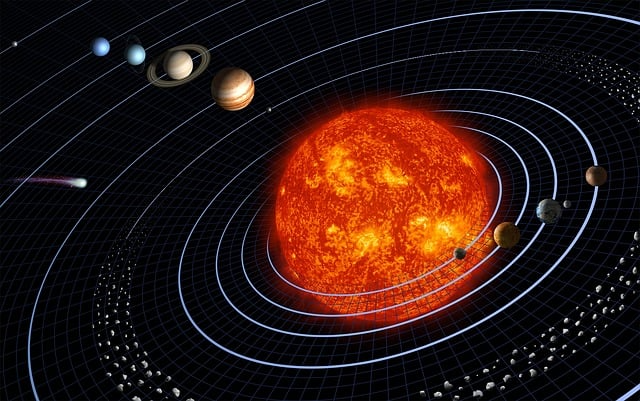

宇宙に浮かぶ惑星たちは、それぞれ太陽の周りを回り続けています。この運動を惑星の公転と呼びます。

公転は単なる天体の動きではなく、地球の四季や暦の基盤となる現象であり、私たちの日常生活にも深く結びついています。夜空に見える星座が季節とともに変わるのも、公転の影響です。

まずは、惑星の公転について、基本的なことを確認しておきましょう。

公転の定義と概要

公転とは、天体が他の天体を中心に軌道を描いて回る運動のことです。地球の場合、太陽の重力に引かれながら、長半径約1億4,970万kmの楕円軌道を、秒速約29.8kmという驚異的な速度で移動しています。

これを1周するのにかかる時間が約365日であり、私たちの「1年」の基盤です。

この運動を体系的に説明したのが17世紀の天文学者ヨハネス・ケプラーで、彼の法則はニュートンの万有引力の法則につながり、今日の科学技術にも応用されています。実際に、GPSや人工衛星の軌道計算もケプラーの法則を基盤として行われており、公転の理解は現代社会を支えるインフラの一部でもあるのです。

公転軌道の特徴

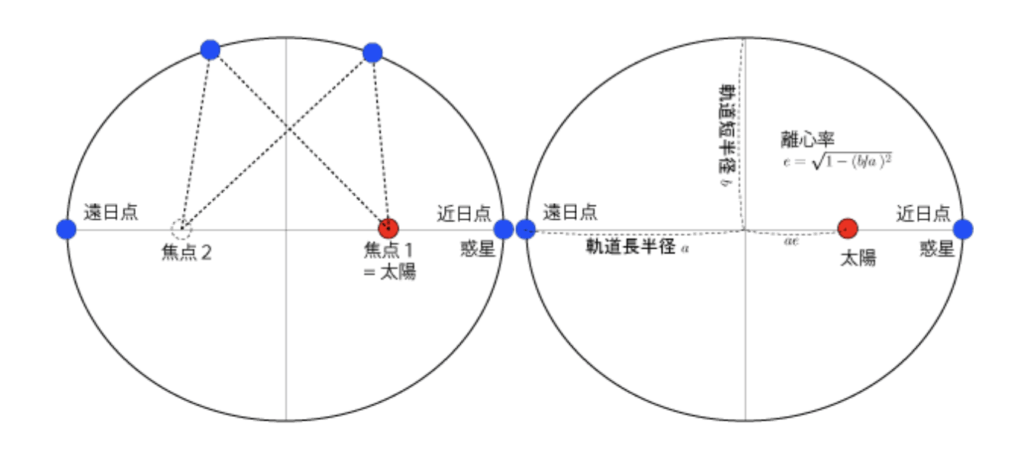

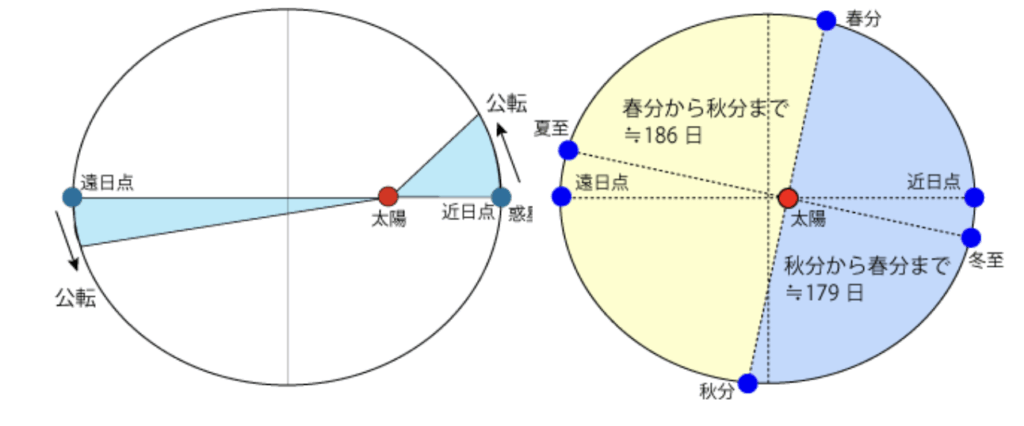

惑星の軌道は完全な円ではなく、真円からわずかに押しつぶされた形をした楕円です。太陽に最も近づく点を「近日点」、最も遠ざかる点を「遠日点」と呼びます。地球は1月頃に近日点を通過し、7月頃に遠日点に到達します。そのため、近日点では速度が速く、遠日点ではゆっくりと進むのです。

この変化を説明するのがケプラーの第2法則(面積速度一定の法則)であり、惑星と太陽を結ぶ線が一定時間に掃く面積は常に等しいとされます。さらに第3法則(調和の法則)では、公転周期と太陽からの距離の間に普遍的な関係があることが示されています。

これらの法則は太陽系の惑星だけでなく、遠い系外惑星の研究にも応用されており、宇宙全体に共通するルールを示しています。

自転と公転の違い

惑星の運動を理解するうえで重要なのが、自転と公転の違いです。

- 自転:惑星が自らの軸を中心に回転する運動(地球は約24時間で1回転)

- 公転:惑星が太陽の周りを回る運動(地球は約365日で1回転)

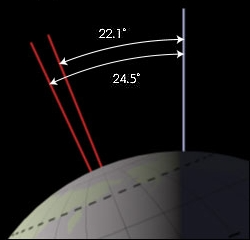

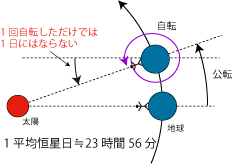

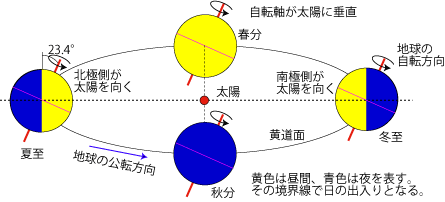

この2つの運動が組み合わさることで、昼と夜、さらには四季が生じます。地球の自転軸は23.4度傾いており、この傾きと公転運動が重なることで、北半球と南半球で季節が逆になる現象が生まれるのです。また、「太陽日(24時間)」と「恒星日(23時間56分)」のわずかな差も、公転運動の影響によるものです。

惑星の公転は、宇宙の法則に支配された精密な運動でありながら、私たちの生活を形づくる基盤でもあります。次の章では、この公転がなぜ起こり、どのような仕組みで成り立っているのかを詳しく見ていきましょう。*1)

公転する理由と仕組み

【アンドレアス・セラリウスが記した地動説のモデル(1660年)】

惑星たちはなぜ、太陽に落ちることもなく、また宇宙の彼方へ飛び去ることもなく、何十億年もの間、安定した軌道を巡り続けているのでしょうか。その壮大で精密な運行は、宇宙を支配する根本的な法則と、太陽系が生まれた約46億年前の歴史にその起源を持ちます。

その鍵を握るのは、「引力」と「慣性」、そしてそれらが織りなす宇宙規模の調和です。

万有引力と慣性の絶妙なバランス

惑星が公転する最も基本的な理由は、太陽が持つ巨大な万有引力と、惑星自身が持つ慣性との絶妙な釣り合いにあります。

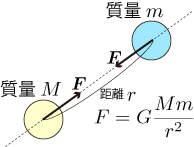

万有引力:惑星をつなぎとめる宇宙の綱

17世紀の科学者アイザック・ニュートンは、質量を持つすべての物体が互いに引き合う「万有引力」の法則を発見しました。太陽の強大な引力が、まるで目に見えない綱のように惑星を常に太陽の中心方向へ引きつけ、宇宙空間へ飛び去るのを防いでいます。

【万有引力の法則】

慣性:まっすぐに進み続けようとする力

一方で、惑星は前方へまっすぐ進み続けようとする性質「慣性」を持っています。この「まっすぐ進もうとする力」と、太陽が内側へ「引きつける力」が常につり合うことで、公転運動が成り立っています。

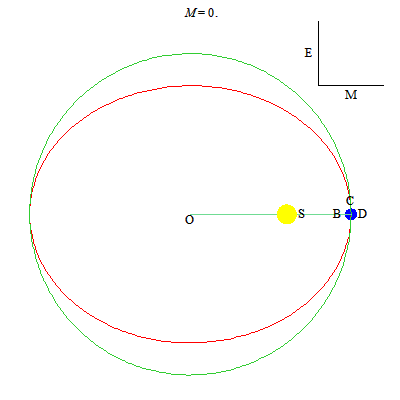

この安定した楕円軌道を維持する運動は、先述のヨハネス・ケプラーが発見した以下の3つの法則によって、数学的に美しく説明されます。

第1法則(楕円軌道の法則)

惑星は太陽を一つの焦点とする楕円軌道を描きます。これにより、太陽との距離は常に変化します。

【ケプラーの第1法則】

第2法則(面積速度一定の法則)

惑星は太陽に近いときに速く、遠いときに遅く動きます。これが動的な平衡状態を保つ秘訣です。

【ケプラーの第2法則】

第3法則(調和の法則)

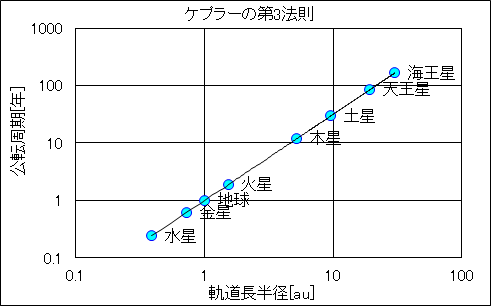

太陽から遠い惑星ほど、公転に要する時間(公転周期)が長くなるという関係性を示します。

【ケプラーの第3法則】

【ケプラーの法則を動画で示した図】

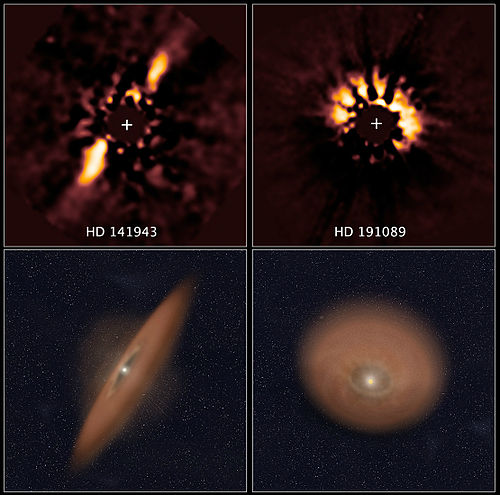

公転の起源:太陽系形成と角運動量保存

では、惑星が持つ「まっすぐに進み続けようとする力(慣性)」は、どこから来たのでしょうか。その起源は、約46億年前の太陽系誕生の過程に遡ります。

太陽系は、巨大なガスと塵の雲(分子雲)が自身の重力で収縮して誕生しました。このとき、分子雲が元々持っていたわずかな回転運動は、角運動量保存の法則(フィギュアスケート選手が腕を縮めると回転が速くなるのと同じ原理)に従い、収縮するにつれてどんどん高速になりました。

高速で回転するガスは、その勢い(遠心力)によって直接中心の原始太陽には落下せず、その周りにレコード盤のような「原始惑星系円盤」を形成しました。太陽系の惑星はすべて、この同じ円盤の中で、同じ回転方向の運動エネルギーを受け継いで誕生したのです。

【若い恒星 HD 141943 と HD 191089 のデブリ円盤※】

重力の正体:アインシュタインが描いた時空のゆがみ

ニュートンの万有引力は公転の仕組みを非常にうまく説明していますが、現代物理学の到達点であるアルベルト・アインシュタインの一般相対性理論は、重力の正体をさらに深く描き出しています。

この理論によれば、重力とは物体同士が引き合う「力」ではなく、質量が空間そのものを歪ませた結果生じる「時空のゆがみ」であるとされます。ピンと張ったゴム膜の上に重いボウリングの球を置くと膜がへこむように、巨大な質量を持つ太陽が周囲の時空を歪ませています。

惑星はその歪みに沿って「まっすぐ進んでいる」結果、私たちからは太陽の周りを回っているように見える、というのが現代的な重力の解釈です。

このように、惑星の公転とは、太陽系誕生時の回転運動から受け継いだ「慣性」と、太陽の質量が引き起こす「万有引力(時空のゆがみ)」とが、ケプラーの法則に従って完璧な調和を保つことで実現しているのです。*2)

公転の影響を受けるもの

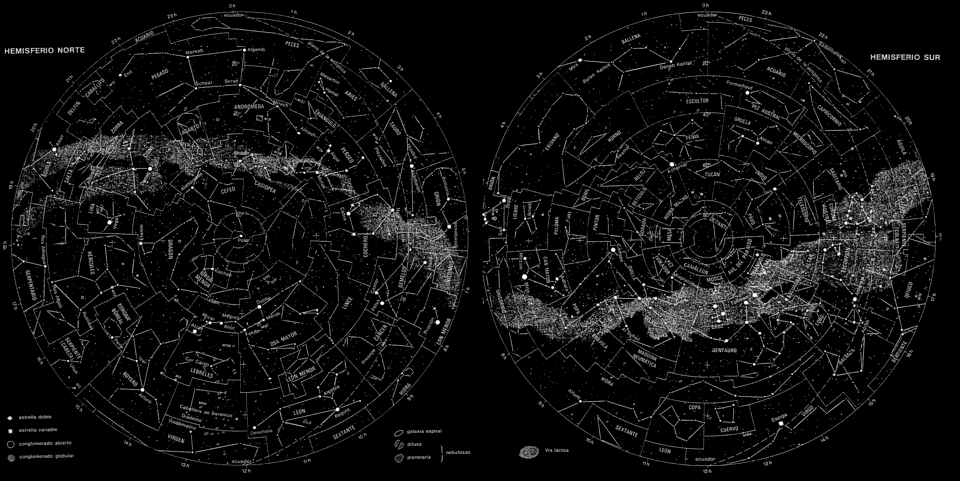

【左は北半球、右は南半球の星座】

惑星の公転は、単に宇宙空間を移動するだけの現象ではありません。それは地球環境や私たちの文化、さらには時間という概念そのものを形作る、壮大で根源的なリズムです。

ここでは、公転が私たちの世界に及ぼす代表的な影響を、大きく3つの側面から見ていきましょう。

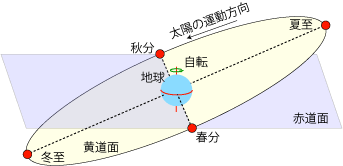

①四季の変化と長期的な気候サイクル

地球の公転がもたらす最も身近で大きな影響は、四季の移ろいです。これは、地球の自転軸が公転軌道面に対して約23.4度傾いたまま、太陽の周りを公転しているために起こります。

この傾きにより、北半球と南半球が受ける太陽光の角度と日照時間が周期的に変化し、季節が生まれます。季節は太陽との距離ではなく、あくまで地軸の傾きと公転の組み合わせによって決まるのです。

【地球の公転と自転】

さらに数万年という長期的な視点では、公転軌道の形や地軸の傾きが微妙に変化するミランコビッチ・サイクルによって地球が受ける日射量が変動し、氷期・間氷期といった大規模な気候変動の要因になると考えられています。

【地球の自転軸の傾きの変化(周期は4万1000年)】

②時間の基準と文化を育んだ暦

私たちの時間感覚や文化もまた、公転によって定められています。私たちが使う「1年」とは、地球が太陽の周りを1周するのにかかる時間、つまり公転周期(約365.24日)が基準です。

古代より人々はこの天体のリズムを利用してきました。例えば古代エジプトでは、ナイル川が氾濫する時期と、夜明け前にシリウス星が見え始める時期が重なることを利用して、1年を365日とする太陽暦を作り出しました。現代の暦が4年に一度「うるう年」を設けているのも、公転周期の端数を調整するための知恵です。

また、地球の公転こそが、真の自転時間である恒星日(約23時間56分)と、私たちが日常で使う太陽日(24時間)との間に約4分の差を生み出す原因です。私たちの生活は太陽の動きに合わせるため、この差を毎日自動的に織り込む「太陽日」を基準にしているのです。

【太陽日と恒星日】

③星空の眺めと科学技術への応用

夜空に見える星座が季節ごとに変わるのも、公転の影響です。地球が公転することで夜に見える宇宙の方向が変化するため、夏にはさそり座、冬にはオリオン座といった「季節の星座」が現れます。

この星々の規則的な動きは、古くから航海の際の重要な目印として利用されてきました。

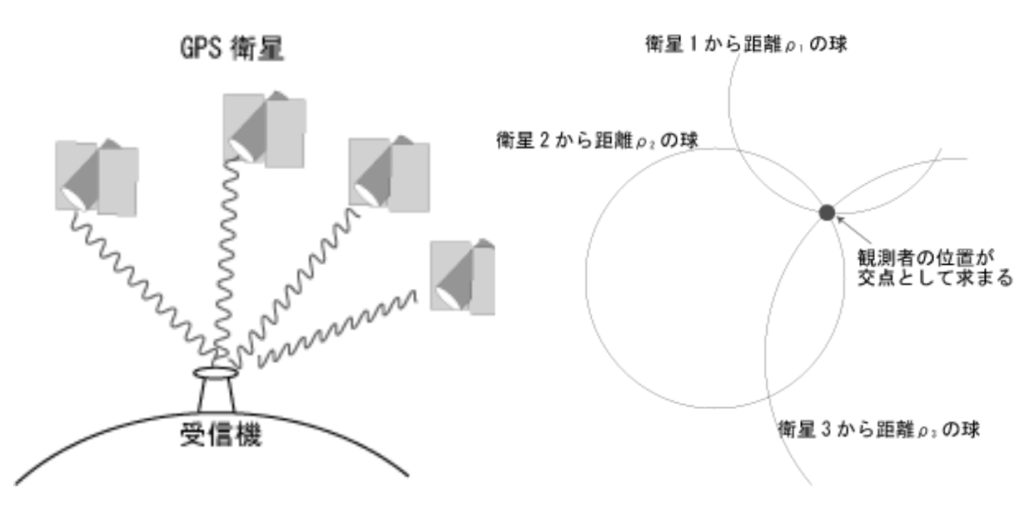

【GPSの仕組み】

この天体の精密な動きの理解は、現代の科学技術にも応用されています。GPSは、地球の公転も含めた天体力学に基づき、衛星の極めて正確な軌道を計算することで成り立っているのです。

さらに、ケプラーの法則は太陽系の外で、遠くの恒星の周りを回る「系外惑星」の発見にも応用され、天文学の最前線を切り拓いています。

このように、地球の公転は私たちの環境から文化、科学技術に至るまでを形作る根源的な運動です。次の章では、惑星ごとに異なる公転周期を見比べ、この宇宙のリズムが織りなす、多彩な姿を見ていきましょう。*3)

惑星の公転周期一覧

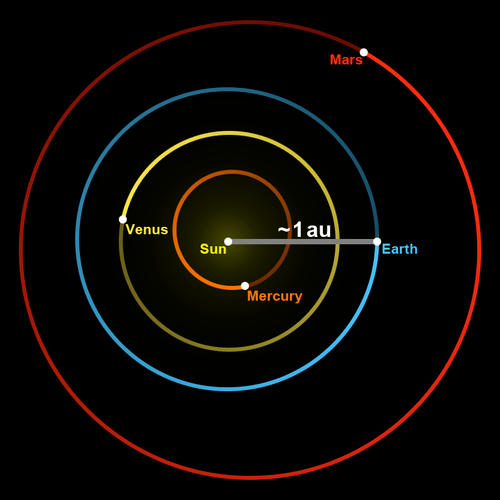

太陽系の8つの惑星は、それぞれ異なるリズムで太陽の周りを回っています。最も内側の水星はわずか88日で1周するのに対し、最も外側の海王星は165年もかけてようやく1周します。

この圧倒的な違いは偶然ではなく、「惑星の公転周期の2乗は軌道長半径の3乗に比例する」というケプラーの第3法則に基づいています。

惑星ごとの公転周期の特徴を整理し、その多様性を見ていきましょう。

内惑星の高速公転

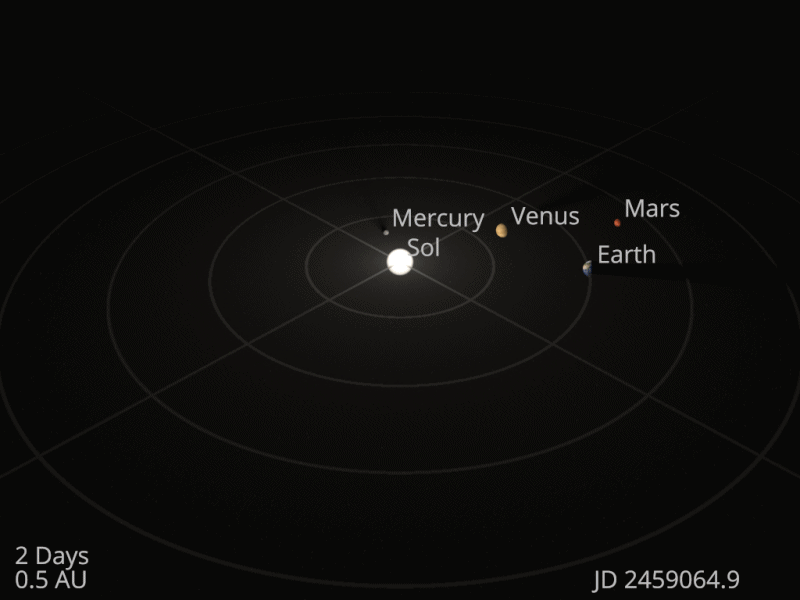

太陽に近い水星・金星・地球・火星は、公転周期が短いのが特徴です。太陽の強い引力を受けるため、軌道を高速で巡っています。

水星は太陽から約5,790万kmの距離にあり、88日で公転を終えます。しかし自転は58.6日と遅いため、公転と自転の比率が2:3という「軌道共鳴」を起こし、1日の長さが176日という不思議な現象が生じます。

金星は225日で公転しますが、自転は243日とさらに長く、しかも逆回転しています。そのため昼夜のサイクルは117日と極端に長く、地球とはまったく異なるリズムの世界が広がっています。

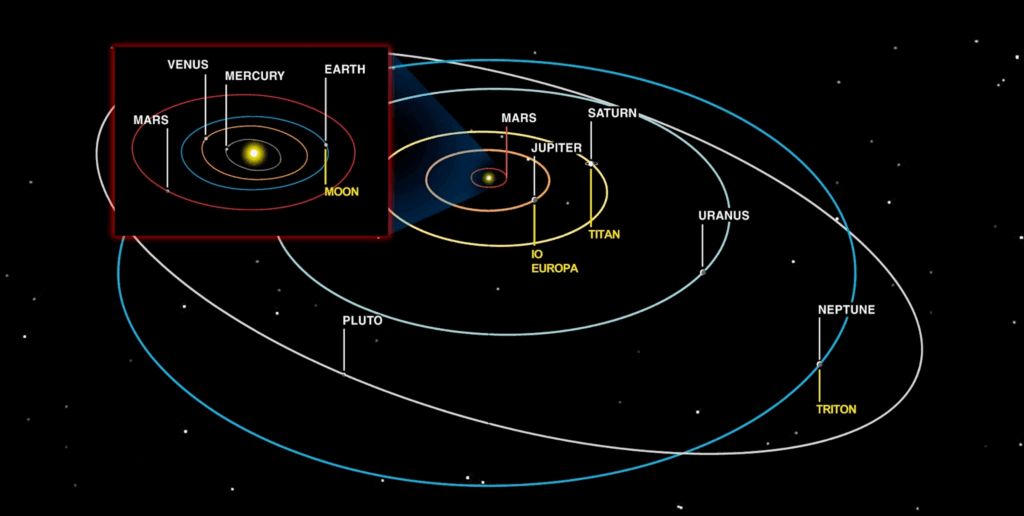

【内太陽系の公転】

外惑星の長期公転

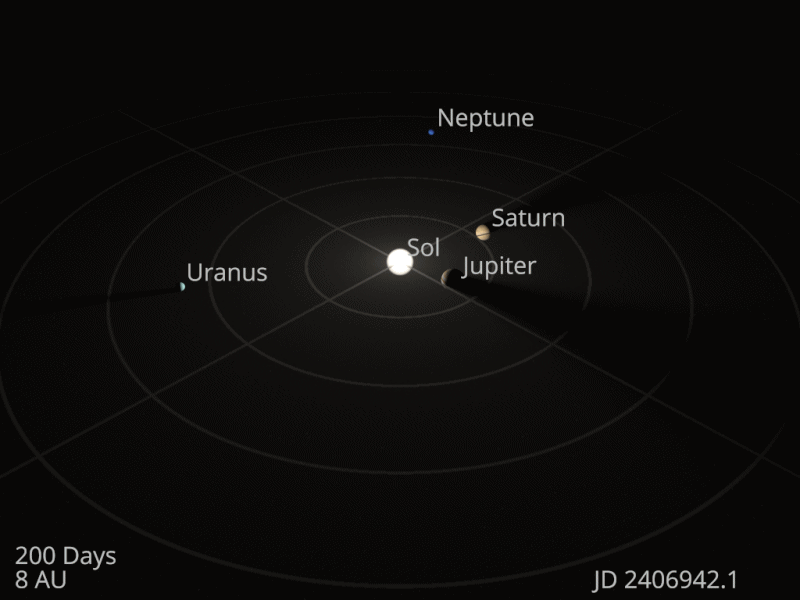

太陽から遠い木星・土星・天王星・海王星は、ゆったりとしたペースで太陽を巡ります。

木星は太陽から約7億7,800万kmの距離にあり、約12年かけて公転しますが、自転は9時間55分と非常に速く、巨大なガスの大気にダイナミックな渦模様を生み出しています。

土星は約29年、天王星は約84年、海王星は約165年という長大な周期を持ち、人間の一生の時間スケールでようやく1年が過ぎるほどです。こうした違いは、太陽系の広大さを実感させてくれます。

【外太陽系の公転】

太陽系惑星データ一覧表

最後に、太陽系8惑星の公転・自転に関する主要な情報を表にまとめます。

【太陽系惑星の公転・自転情報一覧】

| 惑星 | 距離(AU)※ | 公転周期(地球日) | 公転周期(地球年) | 自転周期 | 1日の長さ |

| 水星 | 0.387 | 88 | 0.24 | 58.6日 | 176日 |

| 金星 | 0.723 | 225 | 0.62 | 243日(逆行) | 117日 |

| 地球 | 1.000 | 365 | 1.00 | 23時間56分 | 24時間 |

| 火星 | 1.524 | 687 | 1.88 | 24時間37分 | 24時間37分 |

| 木星 | 5.203 | 4333 | 11.86 | 9時間55分 | 9時間55分 |

| 土星 | 9.555 | 10756 | 29.46 | 10時間39分 | 10時間39分 |

| 天王星 | 19.218 | 30687 | 84.01 | 17時間14分 | 17時間14分 |

| 海王星 | 30.110 | 60190 | 164.79 | 16時間7分 | 16時間7分 |

※天文単位(AU):地球と太陽の平均距離(約1億5000万km)を「1」とした単位。

【灰色の線が1AU】

この表からも明らかなように、太陽からの距離が大きくなると公転周期は急速に伸び、最内側の水星と最外側の海王星とでは約680倍もの差があります。次の章では、この壮大な公転のリズムと人類社会の持続可能性(SDGs)との関わりを見ていきましょう。*4)

惑星の公転とSDGs

【宇宙実験衛星SFU(Space Flyer Unit)】

惑星の公転研究は、宇宙規模での「普遍的な循環」を示す営みです。公転現象の理解は、科学の基盤であると同時に、衛星測位や地球観測といった現代社会を支える技術の根幹をなしています。

この知識と応用は、教育・産業・環境の三分野でSDGs達成に直接的に貢献しています。主要な目標との関わりを見ていきましょう。

SDGs目標4:質の高い教育をみんなに

天文学と公転の理解は、理科教育やSTEM教育の格好の題材です。ケプラーの法則を通じて数学的思考を、重力と軌道運動から物理学的直感を学び、さらに人工衛星の軌道計算を通じて工学的応用にも触れることができます。

国際天文学連合(IAU)も学校教育での天文学活用を推進しており、次世代の科学人材育成の基盤となっています。

SDGs目標9:産業と技術革新の基盤をつくろう

公転軌道の研究成果は、GPSや日本の準天頂衛星「みちびき」などの高精度測位技術に応用され、誤差数センチの精度を実現しています。これにより自動運転や精密農業、防災対応など新しい産業が生まれています。

さらに地球観測衛星は、公転を利用して継続的に地球環境を監視し、気候変動対策や災害予測に役立っています。

SDGs目標14:海の豊かさを守ろう

人工衛星による海洋観測は、広大な海を効率的に監視する唯一の手段です。たとえばCYGNSS衛星群は公転軌道上から海面風速や熱帯低気圧を観測し、海洋資源管理や持続可能な漁業に活用されています。

宇宙からのデータは、海洋生態系を守り次世代に引き継ぐための科学的基盤を提供しています。

このように、公転という天文学的原理の理解と応用は、教育、技術革新、環境保全を通じてSDGsの実現に具体的に寄与しています。ただし同時に、人工衛星の増加による宇宙ごみ問題など、新しい課題にも持続可能な解決が求められています。*5)

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

【太陽系の天体】

惑星の公転は、重力と慣性の釣り合いから生まれる宇宙の基本現象であり、私たちの暦や四季、時間の概念を支えると同時に、現代の人工衛星技術や宇宙探査にも欠かせない基盤となっています。17世紀のケプラーとニュートンの発見から始まった理解は、今日では系外惑星の探査や地球環境の観測へと発展し、人類の未来を形づくる知識体系に成長しました。

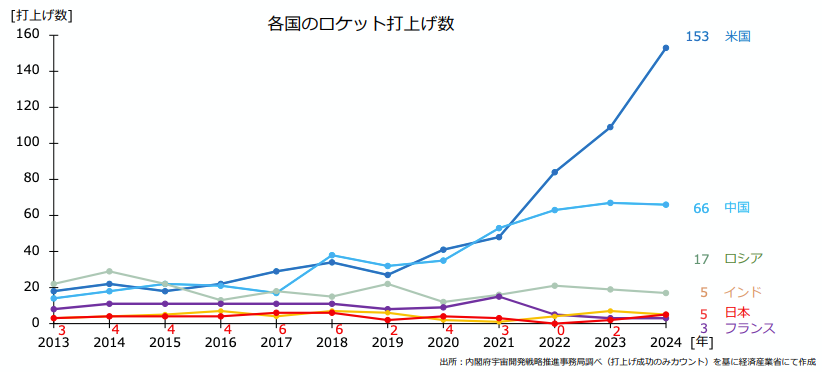

近年、宇宙望遠鏡による系外惑星大気の観測や、数千基規模の通信・観測衛星群の運用が進み、惑星公転の知識が社会インフラや気候対策に直結する時代が到来しています。その一方で、宇宙ごみ問題や技術アクセスの格差といった課題も深刻化しており、持続可能な宇宙利用を目指す国際的な協調が求められています。

【主要各国のロケット打上げ数】

私たちにできる最初の一歩は、宇宙に関心を持ち、夜空を見上げることです。星座の移ろいや月の満ち欠けに公転のリズムを感じ、GPSなど身近な技術が宇宙と結びついていることに気づくことが、理解と責任の出発点になります。

惑星の公転という奇跡のバランスは、宇宙の調和と持続可能性の象徴です。私たち一人ひとりにも、その知識を学び、科学への好奇心を持ちつつ、地球環境への責任を心がけることが求められます。

あなたの小さな行動を、より良い未来への確かな一歩に変えていきましょう。*6)

<参考・引用文献>

*1)惑星の公転とは

WIKIMEDIA COMMONS『Solar System true color』

国立天文台『なぜ、太陽系の惑星は、同じ平面を、同じ方向に公転しているの?』

国立天文台『惑星による摂動†』

大阪市立科学館『太陽系外惑星系の公転周期関係について』(2019年)

富山市科学博物館『惑星』

JAXA『人工衛星はどのくらいの速さで地球の周りをまわっているのでしょうか』

JAXA『月・惑星探査ガイドブック』(2025年)

京都大学『太陽系探査のための軌道工学』(2021年3月)

Jérémie Vasseur,Fabian B. Wadsworth『Estimating π Using the Topography of the Terrestrial Planets』(2024年)

Wikipedia『公転』

Wikipedia『太陽系』

Wikipedia『月の軌道』

天文文化研究会『ケプラーの惑星運動の法則をめぐって』(2016年9月)

*2)公転する理由と仕組み

WIKIMEDIA COMMONS『Heliocentric』

WIKIMEDIA COMMONS『Аномалии』

国立天文台『万有引力の法則†』

国立天文台『ケプラー (Kepler) の法則†』

国立天文台学『惑星による摂動†』

東京大学『共鳴し合う6つ子の惑星を発見――全ての隣り合う惑星の公転周期が尽数関係を持つ惑星系HD 110067――』(2023年11月)

弘前大学『一般相対論的なケプラーの法則』

理化学研究所『惑星系円盤誕生における角運動量問題解決の糸口-アルマ望遠鏡で直接観測-』(2017年2月)

東京大学『原始惑星系円盤の消失過程』(2022年1月)

大阪工業大学『麻田剛立とケプラーの惑星運動第3法則』(2016年9月)

大阪工業大学『ケプラーの惑星運動の法則をめぐって』(2016年9月)

千葉大学『回転軸の傾きがそろわない原始惑星系円盤-惑星軌道は最初から不揃い?-』(2019年1月)

金沢工業大学『ニュートンの運動方程式と慣性力』

Wikipedia『ケプラーの法則』

Wikipedia『万有引力』

小石川植物園『ニュートンのリンゴ』

藤原 隆男『潮汐力を遠心力で説明してはいけない— 潮汐力の正しい理解のために —』(2021年1月)

武藤 恭之『原始惑星系円盤の力学と構造観測』(2019年11月)

*3)公転の影響を受けるもの

WIKIMEDIA COMMONS『Celestial chart (asterisms and areas) (esp)』

WIKIMEDIA COMMONS『Earth obliquity range』

国立天文台『季節はなぜ変化するのか?†』

国立天文台『太陽時と恒星時†』

国立天文台『全地球測位システム (Global Positioning System; GPS)†』

国立天文台『標準時 (Standard time)†』

国立天文台『地球と海王星の中間サイズの太陽系外惑星で多量の二酸化炭素を検出』(2025年1月)

気象庁『潮汐の仕組み』

気象庁『地上GPS観測網の天気予報 への利用』

内閣府『宇宙でも使える衛星測位』(2017年6月)

東京大学『ミランコビッチサイクルのパラドックスに迫る ー温暖化した海洋が引き起こしたスーパー間氷期―』(2024年11月)

地理ラボ『地球の自転と公転(地軸の傾きと四季)』

星空博物館『星空の四季』

Wikipedia『ミランコビッチ・サイクル』

Wikipedia『恒星日』

Wikipedia『標準時』

堀 勝也,下荒 地勝 治,星 仰『GPS衛 星の個数による測位誤差の分析』(1997年4月)

*4)惑星の公転周期一覧

WIKIMEDIA COMMONS『Solar system orrery inner planets』

WIKIMEDIA COMMONS『Solar system orrery outer planets』

WIKIMEDIA COMMONS『Astronomical unit』

国立天文台『1日の長さ†』

国立天文台『惑星による摂動†』

東京大学『太陽系惑星の軌道』

名古屋大学『惑星50のなぜ』

愛媛大学『第 9 章 太陽系』

名古屋市科学館『太陽系データノート 2016』

Wikipedia『公転周期』

Wikipedia『天文単位』

Wikipedia『太陽系』

山賀 進『第一部-2- 宇宙の科学 第4章 太陽系(15)』

*5)惑星の公転とSDGs

内閣府『宇宙でも使える衛星測位』(2017年6月)

内閣府『衛星測位システムに関する全体動向』(2024年10月)

内閣府『宇宙技術戦略』(2024年3月)

経済産業省『宇宙技術戦略(令和6年度改訂)』(2025年)

JAXA『スペースデブリ(宇宙ゴミ)対策』

JAXA『JAXA宇宙教育センターにおけるプログラミング教材開発』(2020年)

JAXA『きぼう利用戦略』

日本天文学会『天文学のすすめ』(2021年1月)

日本学術会議『持続可能な人間社会の基盤としての我が国の地球衛星観測のあり方』(2020年7月)

日本学術会議『天文学・宇宙物理学の展望と長期計画』(2010年)

日本地球惑星科学連合『JpGUのSDGsへの取り組み』

天文教育フォーラム『天文教育フォーラム報告~STEM/STEAM 教育と天文学~山根弘也(呉市かまがり天体観測館)、鴈野重之(九州産業大学)』(2016年11月)

東京大学『宇宙空間の持続可能な利用の実現に向けて―具体的課題と対応策についての検討―』(2016年)

富田 飛翔, 土橋 一仁『本格的な天体望遠鏡のSTEM教育用教材としての有効性の調査―東京学芸大学40cm鏡を例として―』(2024年)

三菱電機『「誤差6センチ」の位置情報が生む、新ビジネスとは』

NTT PC『明日使える宇宙ビジネスの話 第3回「火星と地球に近づく小惑星」』(2025年8月)

Wikipedia『居住するのに適した太陽系外惑星の一覧』

*6)まとめ

WIKIMEDIA COMMONS『Montagem Sistema Solar』

経済産業省『宇宙産業における今後の取組の方向性について』(2025年3月)

経済産業省『国内外の宇宙産業の動向を踏まえた経済産業省の取組と今後について』(2024年3月)

国立天文台『ほしぞら情報2025』

東証マネ部!『世界で活気づく「宇宙ビジネス」の可能性、日本の強みは“要素技術”にあり』(2025年4月)

日本経済新聞『転換期を迎える宇宙ビジネス』

日本経済新聞『6惑星の公転周期に整数比 東大発見、軌道安定に寄与か』(2023年11月)

日経XTECH『アリアンスペースが最新型ロケットを年内打ち上げ、小型衛星群需要への対応強化』(2024年10月)

Yahoo!ニュース『【速報】太陽系に新たな準惑星を発見か 冥王星の遥か彼方を公転する直径700kmの天体』(2025年5月)

MUFG『日本の宇宙開発の急速な進展~今後の宇宙ビジネスへの国産技術の展開可能性~

~宇宙戦略基金の始動により日本のモノづくり技術が宇宙でチャンスをつかむ~』(2024年11月)

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。