出産自体、女性にとっては人生の一大事です。せっかくその一大事を乗り切っても、さらに大変なのが産後です。母体の回復もままならない中、小さな命を守り育てることは、大きな使命感をもってしても大変なことです。

パートナーや家族の助けを受けられない妊婦さんもたくさんいます。この記事で産後ケア事業について知っていただき、事業に関わったってくださる方がいればもちろんのこと、理解して応援してくださるだけでも幸いです。

目次

産後ケア事業とは

産後ケア事業とは、一般的には支援を必要とする産婦に、心身のケアや育児サポートを提供する事業をいいます。こども家庭庁では、母子保健法において、その主体や対象についての文言を入れ、次のように定義しています。

市町村が、出産後1年以内の母子に対して心身のケアや育児サポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を行う事業

引用:産後ケア事業について(こども家庭庁)

これまでの経緯

産後ケア事業はようやく10年を余り経過した事業です。

モデル事業の展開を経てガイドラインが作成され、関連法案の改訂を受けながら現在に至っています。これまでの経緯をたどってみましょう。

| 2014(平成26)年 | 予算事業として創設。モデル事業開始。 |

| 2017(平成29)年 | ガイドライン作成 |

| 2019(令和1)年 | 母子保健法の改正により法制化 |

| 2021(令和3)年 | 上記改正法施行→実施が市町村の努力義務になる。 |

| 2023(令和5)年 | 対象者・利用料の減免について強化 |

| 2024(令和6)年 | ガイドライン見直し(ケア内容充実・安全強化) |

| 2025(令和7)年 | 都道府県の補助負担導入(予定) |

目的

母子保健法ではその目的を

| 少子化の状況を踏まえ、誰もが安心・安全な子育てできる環境を整えるため |

としています。

条例の表現は「市町村は」「行うよう努めなければならない」とあり、市町村の努力目標と位置付けられたことが明確になっています。

さらに「地域子ども・子育て支援事業」としても位置付けられ、市町村ばかりでなく都道府県の役割や費用の分担が明確にされることになりました。

<役割分担>

- 国 :基本方針を差貯める

- 都道府県:市町村事業計画の確認・都道府県事業計画の作成・広域的調整

- 市町村 :市町村事業計画の作成・量の見込みと提供体制の確保

さらに国立成育医療センターが、シンクタンクとして実施自治体や医療機関を支援します。

出典:母子保健法 | e-Gov 法令検索、子ども・子育て支援法 | e-Gov 法令検索及び子ども・子育て支援法等の 一部を改正する法律案について

対象者

ガイドラインでは、対象を「出産後1年以内の女子であって、産後ケアを必要とするもの」としています。

当初は対象者と認定されるために市町村側の基準がありました。しかし令和5年からは「必要とする者」となり、利用者側のニーズに沿った支援を目指すこととなっています。

こども家庭庁は、「ユニバーサルな事業であることを明確にする」という目的のもと、リーフレットなどでも事業についての理解を図っています。

産後ケア事業の具体的な内容

では、どんな支援が受けられるのか、内容や方法について見ていきましょう。

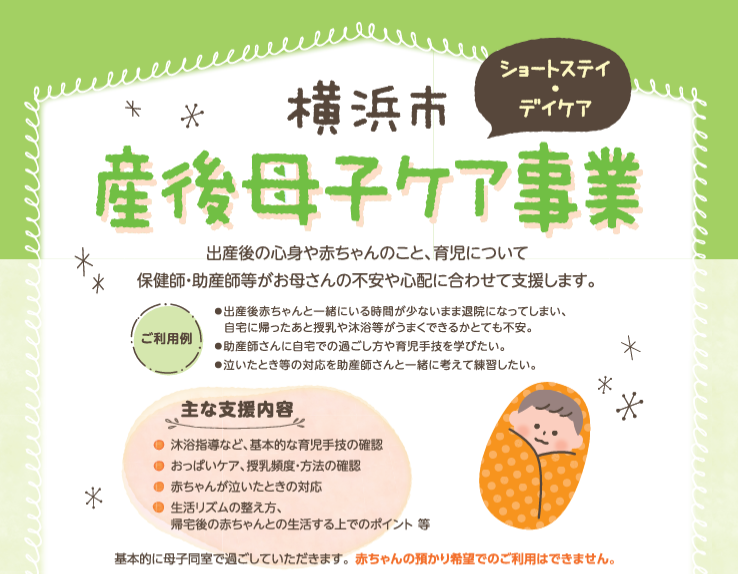

産後ケアの主な内容

各市町村は利用希望者のニーズに応じたサポートを行えるよう努力しています。母親に向けては、

- 身体のケア:乳房ケア、母体の管理など

- メンタルケア:カウンセリング、ストレスの軽減法など

- 育児サポート:授乳指導、沐浴指導など具体的なスキル

等を実施します。また必要な場合は家族へのアドバイスも行います。

多くの自治体がリーフレットなどで受けられるサポートを紹介しています。

<横浜市>

<大阪市>

産後ケアの方法

産後ケア事業はの方法は、次の3つの型に分けることができます。

| 宿泊型(ショートステイ) | 短期入所型とも言われます。病院や助産院等の空きベッドの活用等により、宿泊による休養の機会を提供します。 |

| 通所型(デイサービス) | 個別・集団で支援を行える施設において、日中、来所した利用者に対して実施します。 |

| 居宅訪問型(アウトリーチ) | 実施担当者が利用者の自宅に赴き実施します。 |

利用時間は原則7日以内とされています。食事の提供や利用料については、各自治体のリーフレットやホームページ、担当窓口などで確かめるとよいでしょう。

実施担当者

事業の主体は市町村ですが、実際に支援はどのような方々が担当しているのでしょうか。

多くの自治体は、サポート人員の確保や「安心して子育てできるまちづくり」を目指し、地域で生活する全ての人々を視野にいれたサポート体制をめざしています。

国のガイドラインでも、実施担当者として、

- 母子保健指導員、児童委員、民生委員、NPO法人

- 事業の趣旨・内容を理解した経験者やシニア世代

- 保健師、助産師、看護師

- 育児に関しての知識を有するもの(保育士、管理栄養士等)

- 心理に関しての知識を有する者

を挙げています。

前述した内容や方法により、適切な担当者の配置が望まれますが、宿泊型実施の場合は、保健師、助産師、看護師の内1名以上の配置が条件となっています。この3者が産後ケアの実施の中核を担っています。

産後ケア事業が注目される背景

少子化は最早日本の課題として誰もが知る課題です。出生率を上げることも、少なくなっている世代の一人ひとりを大切に育てる努力も必要です。それだけでなく、近年は、課題をますます深刻化させている要因があります。一緒に考えていきましょう。

深刻化する妊娠・出産・育児に関わる問題

「深刻化」の具体的な現象として、児童虐待・妊産婦の自殺率の増加が挙げられます。

マタニティブルー※はよく聞かれる症状で、妊婦さんの多くが経験します。分娩後産後うつ※になってしまう方もいます。統計上の患者数は多く増えてはいないのですが、それらが原因となっていると思われる児童虐待や妊産婦の自殺が増えているのです。

産後に起こりやすいトラブルの原因

産後に起こりやすいトラブルは様々で、それらに対応することも求められています。

身体的な変化

出産後、多くの産婦さんは、子宮収縮・後陣痛、会陰切開の痛み、悪露、乳房の張り、骨盤の痛みなどを味わいます。痛みの大きさと回復までの期間には個人差がありますが、何の痛みもない方はいないでしょう。

また、女性の体のホルモンバランスは、産前・妊娠中・出産・産後と、わずか1年から1年半の間に大きく変化します。この変化にうまく対応できず、体調を崩したり心的に不安な状態になってしまう女性は少なくありません。

女性のライフスタイルの多様化

女性が多様な自己実現を目指せる社会が開かれつつあります。

一方で高年齢出産が増えていることも事実です。昭和50年と令和元年を比較すると、初産年齢の平均が25.7才から30.7才と5歳高くなっています。母体の高年齢化は、妊娠中のリスクや産後の回復に時間がかかるケースにつながってしまいます。

欧米の先進国に比べ、女性の管理職や政治家がまだまだ少ない日本では、高齢出産でも安心して産後が過ごせる産後ケアが必須となってきているのではないでしょうか。

参考:令和3年度「出生に関する統計」の概況(厚生労働省)

家族形態の変化

核家族が標準化した現在、両親の支援は受けにくい家族形態になっています。

実家に里帰りした場合は、両親の支援を受けやすいかもしれません。しかし、高齢化社会でもあり、両親世代が祖父母世代の介護のほうに手を取られる場合も少なくありません。また出産をする地域と出産後に住む地域が違う場合は、サポートの繋がりが心配されます。

産後のトラブルの原因は様々です。どのような原因・状態でも、「誰もが安心・安全な子育てできる環境」が暮らしの土台となる居住地で受けられる状態が望まれます。

産後ケア事業の課題

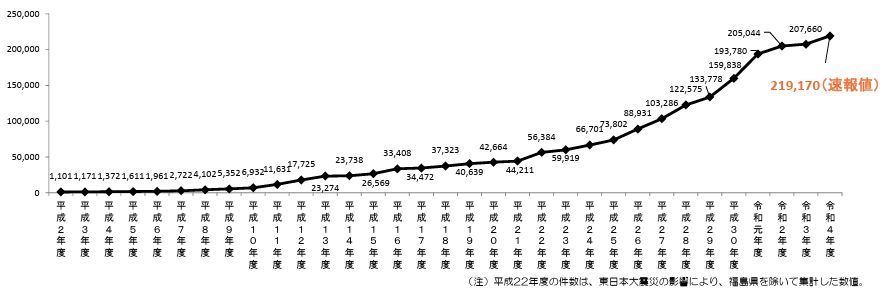

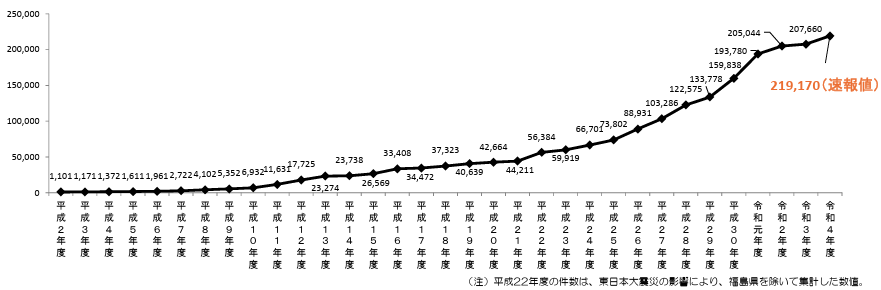

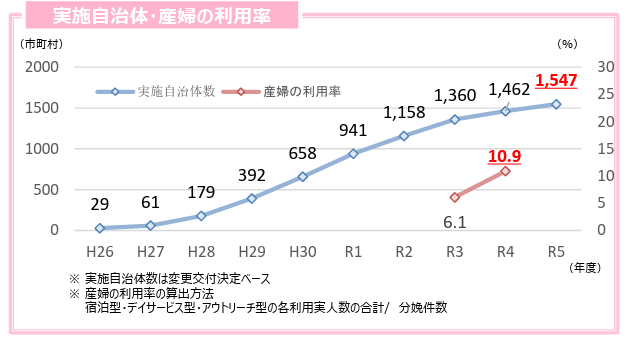

平成26年度に事業として創設されて以来、産後ケアを実施する自治体は確実に増加しています。市町村の努力義務となった令和3年からの統計でも、産婦の利用率は上がっています。

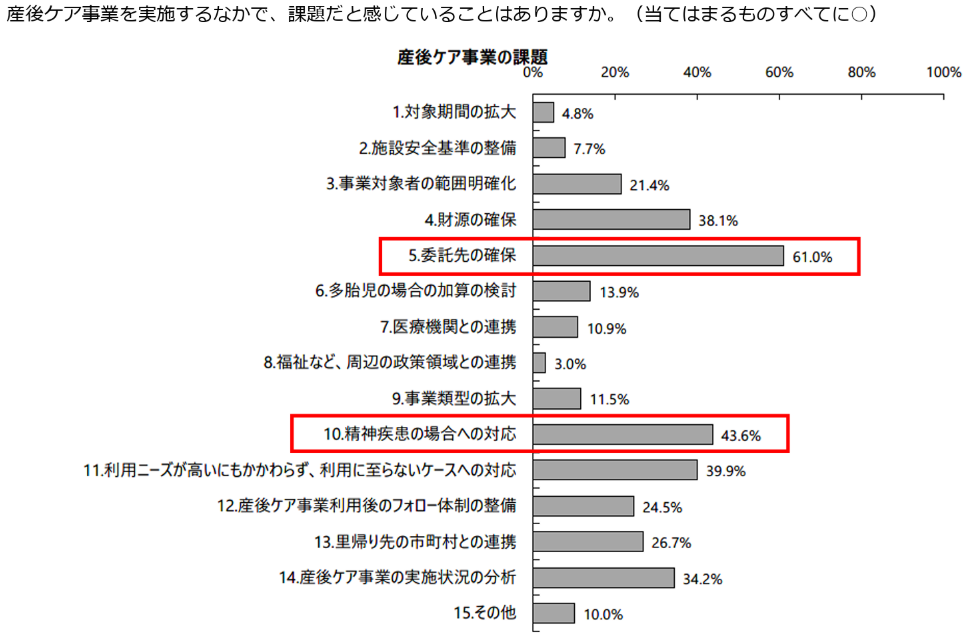

しかし、実施が進むにつれて課題も見えてきました。調査結果から聞こえる現場の声から

①委託先の確保

②精神疾患の場合の対応

の2点が大きな課題であることが分かります。

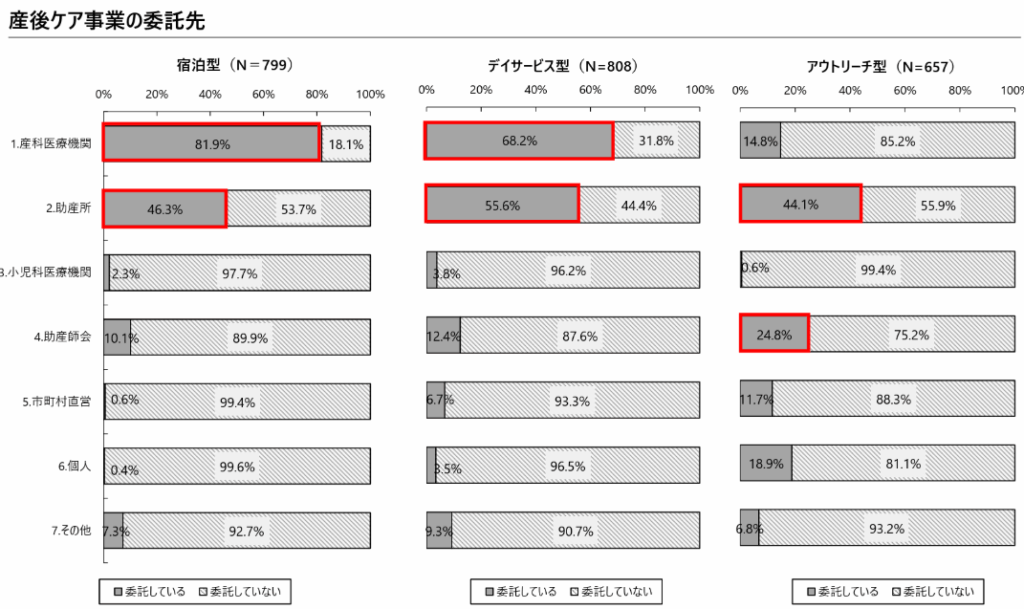

課題➀委託先の確保

現在産後ケア実施市町村では、多くの事業を産科医療機関、助産所、助産師会などに委託しています。これらの委託先が確保できなければ、事業が立ち行かないと言っても過言ではありません。元々医療機関の少ない市町村では、「努力義務」とされても希望者全部を受け入れられない現実があります。

加えて、各委託施設では、実施担当者の確保も大きな課題となっています。

対策の1つとして、都道府県の「広域的調整」が図られることになりましたが、出産直後の産婦が遠くまでサポートを受けに行くことは難しく、利用しにくいと考えられます。

また外国を含め、出産場所と従来の居住地が異なっている場合、データの共有や利用料の産出など、両者の連携上の複雑さも現場からの問題として上がってきています。

課題②精神疾患の場合への対応

前章でお話した通り、妊産婦へのメンタルケアへの重要度はますます高まってきています。

産後ケア事業においても精神科との連携は早くから懸念されていました。

産後うつ、またはその傾向のある産婦ほどサポートが必要と思われますが、市町村の事業委託先に精神科がなく、受け入れることができない場合も出ています。

また、精神疾患関連の事故発生のときの対応や補償、責任の所在の複雑さも現場を悩ませています。

参考:産後ケアの現状と課題(日本産婦人科医会)

これらの課題は、事業主体からの課題であるとともに、利用者の課題でもあります。利便性の高い支援体制が望まれます。

産後ケア事業を始めるためには

全国展開をめざす国や広域展開を図る都道府県、そして主体者である市町村も、利用者である産婦も、ニーズにあった委託先を求めています。そのため、産後ケア事業を展開しやすい法的環境がつくられています。

施設開設の基本

母子健康法に基づく取扱いの基本は、以下のようになっています。

| ア)管理者を定める。 イ)助産師、保健師、看護師のうち常に1名と他の必要なスタッフを整える。 ウ)医療機関との連携体制の確保 エ)ケアの必要な施設設備があること オ)原則として、20以上の女子を同時に短期入所させない。 |

施設は、ホテルや旅館として扱われるのではなく、「老人福祉センター、児童厚生施設などと「老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの」として取り扱われます。

保健所等の検査を受けて開設が可能となります。自治体によっては独自の認可基準を持つところもあるので、事前にチェックしておく必要があります。

出典:母子保健法に基づく産後ケア事業を行う施設の取扱いについて,母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)に基づく 産後ケア事業を行う施設の用途規制上の取扱い

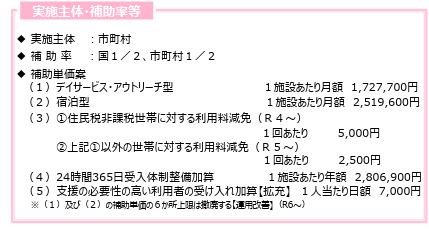

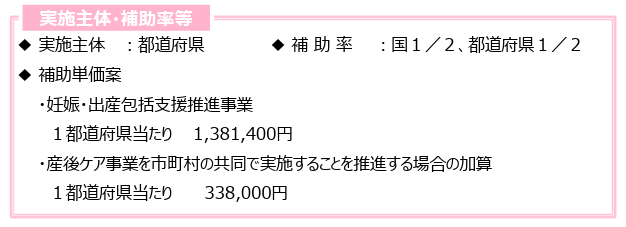

必要な資金と助成金・補助金

初期費用は1,000万円以上かかると言われていますが、施設の規模やスタッフ数、運営形態によって様々です。

しかし、産後ケア事業は国の重点的な対策の1つとなっており、複数の助成金や補助金制度を利用することができます。

こども家庭庁は「子ども・子育て支援交付金」として事業補助ついて下のように配分しています。

各自治体はこの補助を活用して、あるいは自治体独自の予算で、利用者の利用料補助や事業者の施設開設や運営に対して助成を行っています。

事例:藤沢市

神奈川県藤沢市では、「親子すこやか課」を窓口に、市内の産後ケア事業者を対象とした施設の増改築や大規模修理の費用を一部補助する制度を設けています。

この他にも、自治体によって助成の対象やケースは様々ですが、資金や運営に関するサポートが行われています。

申請と認可

申請書は各自治体のホームページからダウンロードできる場合がほとんどですが、

- 市町村の委託事業所となるか

- 民間・個人事業として実施するか

によって、対応が異なります。

申請基準が厳しい場合や手続きが簡単ではない場合は、行政書士などを介した方がよいでしょう。

産後ケア事業とSDGs

最後に産後うつとSDGsの関わりを見ていきましょう。17あるSDGs目標のうち、産後ケア事業と最も関連が深いのは、SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」です。

SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」との関わり

女性が無事に産後を過ごせることは、当事者やその家族ばかりでなく、職場や地域といった周囲の人々にとっても大切なことです。

近年女性は、産後を頼る人がいなかったり、パートナーと二人きりで乗り切ろうとしたりしている人が増えています。産後ケアを十分に受けられない状況では、安心して妊娠することも不安になり、少子化に拍車がかかる方向と見ても過言ではありません。

周囲も価値観を変え、「産後ケアは甘えや贅沢ではなく、受けるべきケア」という認識をもつことで応援することが求められます。

SDGsのスローガンに「誰一人取り残さない」があります。産後ケア事業についての理解を深め、産婦を暖かく見守ることは、この目標の達成に大きく貢献することになります。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

今回は、産後ケア事業について、目的や対象者、具体的な内容について整理し、注目される背景について解説してきました。また、課題や事業を始めるポイントやSDGsとの関わりもまとめました。

産院を退院するとき、担当の看護師さんが「これからが大変ですよ。」と言って送り出してくれたことを思い出します。その時は、無事出産を終えた安心感と子供を授かった喜びで、それからの「危機」が予測できませんでした。

しかし、この看護師さんの言葉を上回る大変さが待ち受けていました。体調がもどらないまま夜の授乳をしたり、なぜ泣いているのかわからず途方にくれたりと、疲ればかりを感じた毎日でした。

幸い母の手助けを得られたものの、パートナーは単身赴任、自分の仕事復帰への不安など、メンタルにも疲れがたまっていったことを思い出します。

産後ケア事業は、産婦さんをサポートし、未来を担う人材の養育に関わる事業です。多くの方のご理解とご応援が得られることを心から願います。

<参考資料・文献>

産後ケア事業について:概要(こども家庭庁)

母子保健法 | e-Gov 法令検索

子ども・子育て支援法 | e-Gov 法令検索

子ども・子育て支援法等の 一部を改正する法律案について

横浜市産後母子ケア事業(ショートステイ・デイケア)リーフレット(PDF:3363KB)

産後ケア(大阪市)

川崎市 : 産後ケアのご案内

産前・産後サポート事業ガイドライン 産後ケア事業ガイドライン

令和3年度「出生に関する統計」の概況(厚生労働省

産後ケア事業の実施状況及び今後の対応について(厚生労働省:2023)

産後ケアの現状と課題(日本産婦人科医会)

母子保健法に基づく産後ケア事業を行う施設の取扱いについて

母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)に基づく 産後ケア事業を行う施設の用途規制上の取扱い

産後ケア事業の実施状況及び今後の対応について

藤沢市で出産を迎えた方へ~手続きやサポートの紹介

藤沢市産後ケア施設整備費補助金交付要綱

産後ケア事業について:現状と課題(こども家庭庁)

産後ケア事業の実施状況及び今後の対応について(厚生労働省:2023)

横浜市産後母子ケア事業(ショートステイ・デイケア)リーフレット(PDF:3363KB)

産後ケア ~心と身体のケアで産後をサポート~(県民向け) – 神奈川県ホームページ

SDGs:蟹江憲史(中公新書)

この記事を書いた人

くりきんとん ライター

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。