厩戸皇子(うまやどのみこ)とも呼ばれた聖徳太子は、約1400年前の飛鳥時代に活躍した人で、日本の国づくりに大きな貢献をしました。

聖徳太子は日本で初めて「摂政」という役職に就き、天皇を助けて政治を行いました。冠位十二階という役人の位を決める制度や、国の基本ルールとなる憲法十七条を作ったほか、中国との交流を深めるために使節団を送り、たくさんのお寺を建てて仏教を広めました。

特に「和を以て貴しとなす」という言葉は、みんなで話し合って物事を決めることの大切さを教えており、現代にも通じる考え方です。実は、この考え方は今の世界が目指しているSDGsの「パートナーシップ」という目標にもつながっています。

この記事では、そんな聖徳太子の人物像や業績について、小学生の皆さんにもわかりやすく解説していきます。

目次

聖徳太子とは

聖徳太子は飛鳥時代に活躍した日本の皇族・政治家で、推古天皇の摂政として知られている人物です。*1)

用明天皇の子として生まれた彼は、天皇中心の中央集権国家の確立を目指し、603年に冠位十二階、604年に十七条憲法を制定しました。また、607年には小野妹子を遣隋使として派遣し、隋と国交を開くなど外交面でも積極的な役割を果たしました。

さらに、仏教の興隆に尽力し、法隆寺や四天王寺など多くの寺院を建立したと伝えられています。彼の仏教理解は、個人の内面や精神性を重視するものであり、仏典の注釈書「三経義疏(さんぎょうぎしょ)」を著したともされています。

生まれた年は正確にはわかっていませんが、622年2月22日に斑鳩宮で亡くなり、今の大阪府にある磯長墓(しながのはか)に埋葬されました。

いくつもの名を持っていた

聖徳太子はさまざまな名で呼ばれていました。「厩戸皇子(うまやどのみこ)」または「厩戸王」という名は、母親が彼を馬小屋(厩)の近くで産んだことから生まれた名です。*2)

「豊聡耳皇子(とよとみみのみこ)」という名前もありました。これは「豊かな耳を持つ王子」という意味で、一度に多くの話を聞き分けることができたという彼の伝説的な能力を表しています。*2)

「上宮太子(かみつみやのたいし)」や「上宮王」とも呼ばれていました。これは彼が住んでいた場所や建てた宮殿にちなんだ名前です。*3)

実は「聖徳太子」という名前自体は、彼が亡くなった後に贈られた名前だと考えられています。「聖なる徳を持つ王子」という意味で、亡くなった後に彼の偉大な功績を称えるために付けられたものです。*3)

このように一人の人物がたくさんの名前で呼ばれていることからも、聖徳太子がいかに多くの人々に敬われ、様々な側面から評価されてきた重要な歴史上の人物であるかがわかります。

聖徳太子はお札の肖像だった

聖徳太子は、日本のお札に最も多く登場した人物として知られています。初めて紙幣に描かれたのは1930年の100円札でした。それ以降、千円札や五千円札、さらには一万円札など、戦前と戦後を合わせて7回もお札の顔として採用されました。*4)*5)

特に1957年に発行された日本初の五千円札をはじめ、様々な高額紙幣に長い間描かれ続けたことで、多くの日本人に親しまれてきました。昭和時代のお札といえば聖徳太子というイメージが定着するほど、私たちの日常生活の中で身近な存在だったのです。*5)

現在のお札には登場していませんが、かつて財布の中に入っていた聖徳太子の姿を覚えている方もいるかもしれません。

聖徳太子がしたこと5個

聖徳太子は、たくさんの重要な業績を残した人物です。代表的な5つの功績は次のとおりです。

- 冠位十二階を制定した

- 憲法十七条を制定した

- 遣隋使を派遣した

- 寺院を建てて仏教を盛んにした

- 初めて摂政になった

それぞれの業績について、詳しく見てみましょう。

冠位十二階を制定した

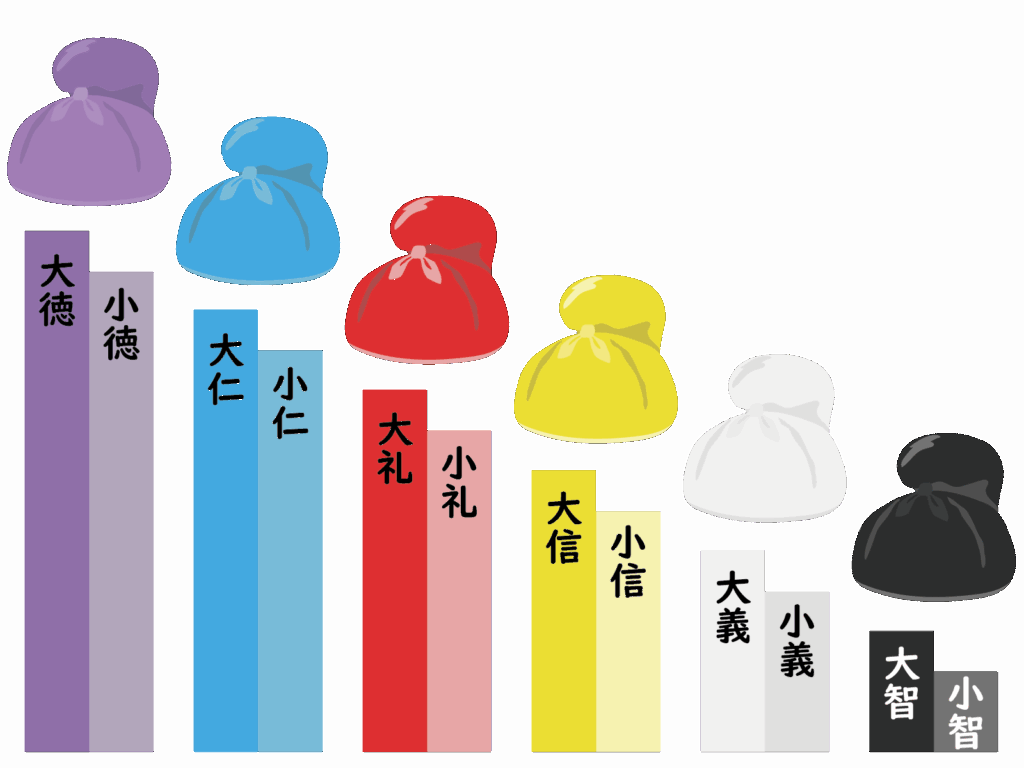

聖徳太子は603年に「冠位十二階」という日本で最初の位の制度を作りました。これは人々の役職や身分を12段階に分けるものでした。この制度は「徳・仁・礼・信・義・智」という6つの良い心がけ(徳目)を基準にして、それぞれを「大」と「小」に分けて階級をつくりました。*

位によって色の違う帽子をかぶり、服もその帽子と同じ色を着ました。公式の行事では、自分の階級に合った飾りもつけていました。冠位十二階は主に都とその近くの地域で使われ、蘇我氏など最上位の豪族や天皇の家族は別の扱いでした。

制度が作られた理由は、役所の仕組みが整い始めたことや、中国との交流が増えて、外国に行く使節の立場をはっきりさせる必要があったからです。

憲法十七条を制定した

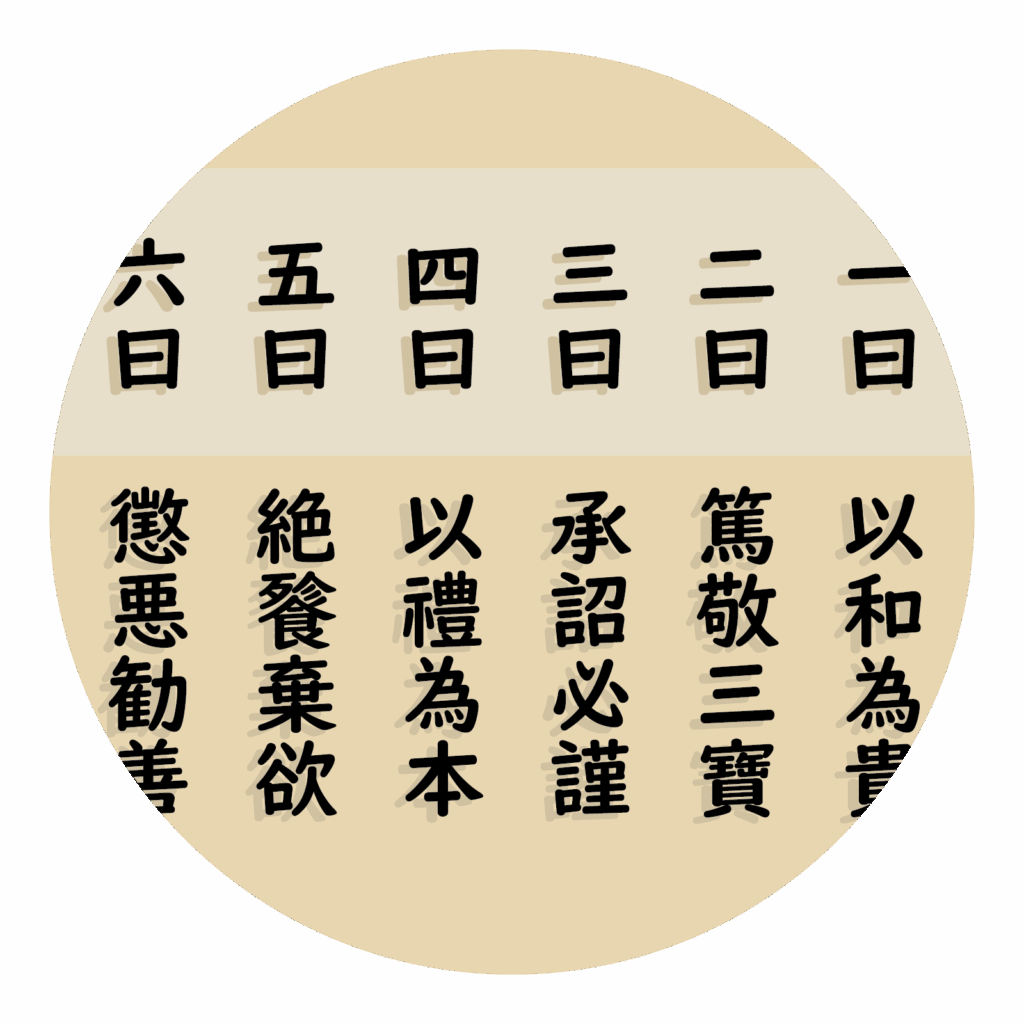

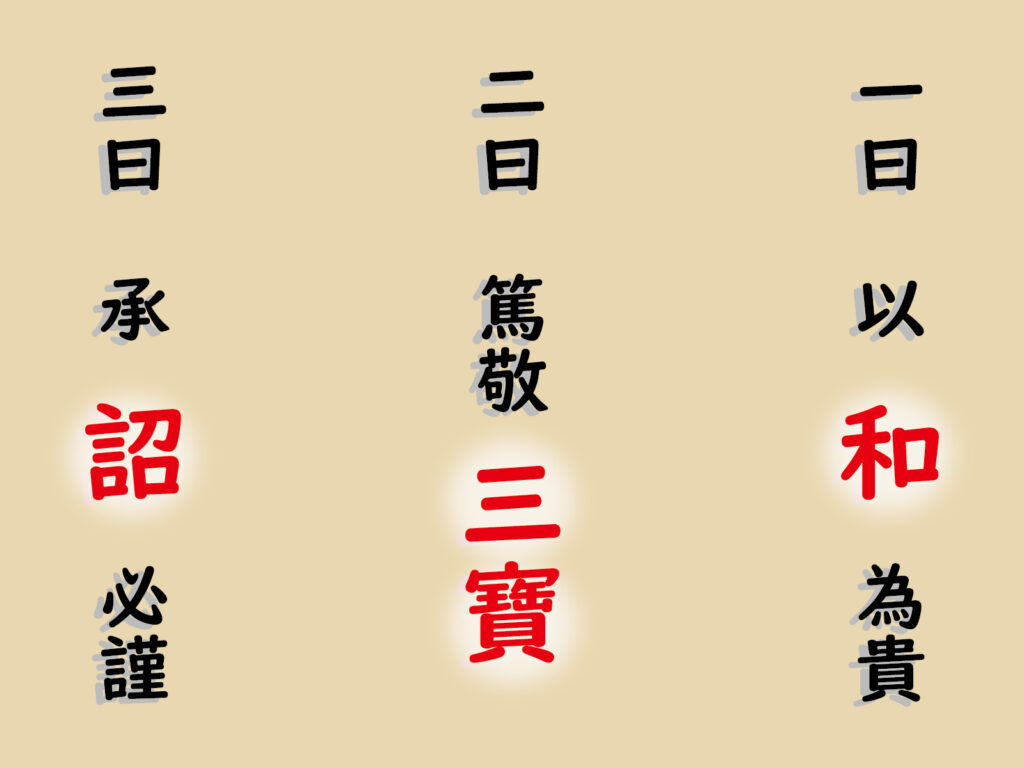

聖徳太子は604年に「憲法十七条」を制定したとされています。これは「日本書紀」に記録が残る古代日本の重要な決まりごとです。

現代の法律とは違い、役人たちが守るべき道徳や心構えをまとめたものです。第1条では「和を尊ぶ」ことの大切さを説き、そのほかに役人同士の協力、国民への思いやり、上下関係の重要性などが述べられています。

内容の多くは儒教の考え方をもとにしていますが、仏教の教えや中国の統治思想も取り入れられています。江戸時代から聖徳太子の作ではないという説もありますが、多くの学者は推古天皇の時代のものとして考えています。

この時期、日本では官僚制度の芽生えが見られ、前年に定められた「冠位十二階」とともに、新しい国の仕組みづくりの一環として作られました。*7)

遣隋使を派遣した

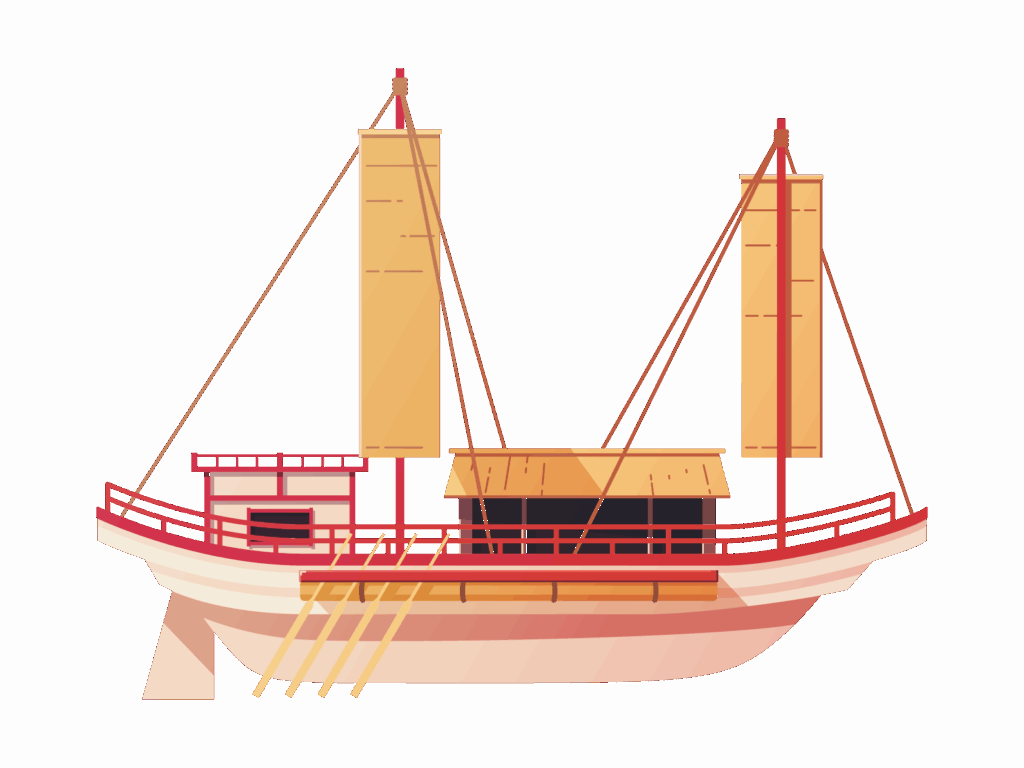

遣隋使は、飛鳥時代に日本(当時は倭と呼ばれていました)が中国の隋王朝に送った外交団です。「隋書」と「日本書紀」の記録によると、全部で4回派遣されました。

最初の派遣は600年で、約100年ぶりの中国との公式な交流でした。この時、朝鮮半島の百済の助けを得て実現しました。日本の君主が自らを「天を兄とし日を弟とする」と表現したため、中国皇帝から諭されたといいます。

2回目の607年には小野妹子が団長となり、対等な立場で書かれた国書を持参しました。隋の皇帝はこれを不敬とみなしましたが、裴世清という使節を日本に送りました。3回目は608年、4回目は614年に行われ、その後は遣唐使として継続されました。

この外交活動は、先進的な中国の文化や制度を学び、東アジアでの日本の地位を高めることが目的でした。冠位十二階など、日本の国づくりに大きな影響を与えました。*8)

寺院を建てて仏教を盛んにした

聖徳太子は日本における仏教普及に大きな功績を残しました。具体的には、大阪に四天王寺というお寺を建てました。これは日本で初めて国が公式に認めたお寺です。このお寺には病気の人を助ける場所や、貧しい人を支える施設もあり、多くの人の役に立ちました。

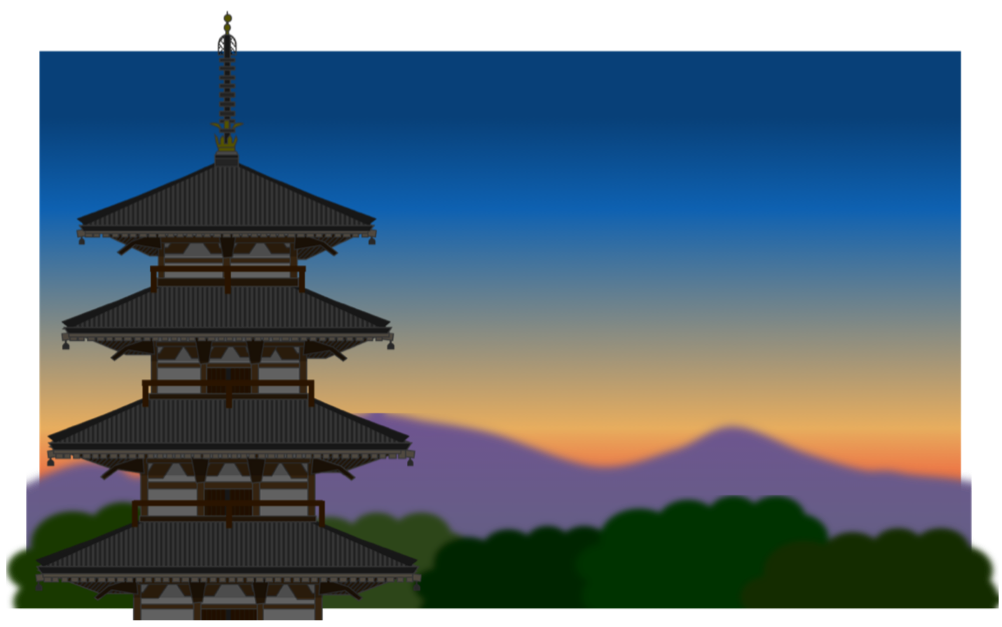

奈良には法隆寺というお寺も建てられました。この寺院は今でも残っていて、世界で最も古い木の建物として有名です。ここでは多くの人が仏教について学びました。

また、聖徳太子は難しい仏教の教えを分かりやすく説明した本「三経義疏」を書いたと言われています。これによって、もっと多くの人が仏教を理解できるようになりました。

こうした活動を通して、聖徳太子は仏教を日本の文化の大切な一部にすることに成功したのです。

初めて摂政になった

聖徳太子は、叔母にあたる推古天皇から「摂政」という大切な役職を任されました。摂政とは、天皇が子どもだったり女性だったりするとき、天皇の代わりに国の政治を進める役割です。

最初は聖徳太子のような天皇の家族(皇族)が摂政になっていました。しかし、平安時代になると、天皇の后の親戚である藤原氏が摂政になることが多くなりました。*12)

聖徳太子が後世に与えた影響

聖徳太子は日本の歴史に大きな足跡を残した人物です。「和を重んじる」という考え方を広め、今の日本人の考え方にも影響しています。また、聖徳太子は亡くなった後も、たくさんの人から尊敬されてきました。多くの人が聖徳太子を特別な存在として信じ、絵や物語などにも数多く登場しています。

「和を以て貴しとなす」ことが大事であると伝えた

「和を以て貴しとなす」という聖徳太子の言葉は多くの人に知られています。ただ単に仲良くすることだと思われがちですが、本当の意味はもっと深いものです。

聖徳太子が大切にした「和」とは、お互いの考えをきちんと伝え合って生まれるものです。相手の言うことを表面的に聞くだけでは足りません。また、相手の気持ちを勝手に推測して行動することも、本当の「和」ではありません。

実際、十七条憲法の一番最後の条文で「それ事、独り断むべからず、必ず衆とよく論ふべし。」と書かれており、話し合いの大切さが強調されています。*13)

聖徳太子が伝えたかったのは、しっかりと意見を出し合い、時には対立しても、話し合いを通じて生まれる本物の調和の大切さではないでしょうか。形だけの仲良しではなく、互いを尊重した上での「和」が本当に価値あるものなのです。

聖徳太子は信仰の対象となった

聖徳太子は亡くなった後、長い歴史の中で信仰の対象として人々から深く敬われてきました。すでに『日本書紀』には、一度に十人の話を同時に聞き分けたという逸話が記されており、並外れた能力を持つ人物として描かれています。

奈良時代には太子を菩薩とみる考えが生まれ、のちに「救世観音の化身」という信仰が広まりました。平安時代になると、極楽に往生した最初の人物として崇められるようになります。*14)

各仏教宗派も太子を日本仏教の祖として重視し、特に浄土真宗では親鸞が太子のお告げにより法然と出会えたとして、篤く尊んでいました。*14)

民間では特に職人たちの間で信仰が広がり、毎月22日に「太子講」を開いて太子を祀る習慣が生まれました。こうした太子信仰は日本古来の神の子を崇める伝統とも結びつき、歴史上の人物を超えた存在として今日まで受け継がれています。*14)

聖徳太子とSDGs

1400年以上昔に生きた聖徳太子ですが、日本人にさまざまな影響を及ぼしてきました。それだけではなく聖徳太子の考え方は現代のSDGsに通じるものがあります。ここでは、聖徳太子とSDGs目標17との関わりを解説します。

SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」との関わり

昔、聖徳太子は「和を大切にしましょう」と教えました。これは「みんなで話し合って仲良く協力しよう」という意味です。当時は有力者たちがよく争っていたので、この教えはとても大事でした。

今の世界では「SDGs目標17」という考え方があります。これは「いろいろな国や人たちが力を合わせて、世界の問題を解決しよう」という目標です。

聖徳太子が大切にした「みんなで話し合う」という考えと、SDGsの「みんなで協力する」という考えはよく似ています。

1400年も前の聖徳太子の教えが、今の世界で大切にされている「協力」の精神につながっているのは、とても興味深いことです。聖徳太子が伝えた「話し合いの大切さ」は、今でも世界をよくするために必要な知恵なのです。

まとめ

今回は、聖徳太子が何をした人かまとめました。聖徳太子は約1400年前の飛鳥時代に活躍した歴史上の重要人物で、様々な名前で呼ばれていました。推古天皇の摂政として日本初の官位制度「冠位十二階」を作り、役人の心得を示す「憲法十七条」を定めました。

また、中国との外交関係を築くため小野妹子を遣隋使として派遣し、国際交流を進めました。仏教の普及にも力を入れ、四天王寺や法隆寺を建立し、経典の解説書も著したと伝えられています。

「和を以て貴しとなす」という言葉に表れる話し合いの精神は、現代のSDGsが目指すパートナーシップの考え方にも通じています。かつてはお札の肖像画として親しまれ、亡くなった後も信仰の対象となるなど、日本文化に深い影響を与え続けています。

参考

*1)デジタル大辞泉「聖徳太子」

*2)改定新版 世界大百科事典「聖徳太子」

*3)日本大百科全書 (ニッポニカ)「聖徳太子」

*4)お札と切手の博物館「初めて聖徳太子の肖像が登場したお札 日本銀行兌換券 乙100円」

*5)山川 日本史小辞典 改定新版「冠位十二階」

*6)デジタル大辞泉「日本書紀」

*7)山川 日本史小辞典 改定新版「憲法十七条」

*8)山川 日本史小辞典 改定新版「遣隋使」

*9)山川 日本史小辞典 改定新版「四天王寺」

*10)山川 日本史小辞典 改定新版「法隆寺」

*11)日本大百科全書(ニッポニカ)「三経義疏」

*12)山川 日本史小辞典 改定新版「摂政」

*13)浄教寺「聖徳太子『十七条憲法』発布1400年記念の年に当たって」

*14)改定新版 世界大百科事典「太子信仰」

この記事を書いた人

馬場正裕 ライター

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。