「性のあり方」が多様化していると言われる現在、セクシュアルマイノリティをめぐる議論もさまざまです。決してひとくくりにはできない複雑で多様なあり方を取り上げるために、重要な概念として注目されているのが「クィア」です。

しかしこのクィアという言葉は、日本では聞いたことがない、なじみがないという方がほとんどだと思います。今回はそんなクィアについて取り上げていきたいと思います。

目次

クィアとはどういう人ですか?簡単に解説

クィア(Queer)とは、元々は英語で「風変わりな・奇妙な」といった意味の言葉です。しかし実際には、日本語でいう「オカマ」や「変態」など、セクシュアルマイノリティ、特にゲイに対する極めて侮蔑的な表現として使われていました。

その後、侮蔑される側のセクシュアルマイノリティの人々自身が、社会による否定的な見方をひっくり返してやろうという戦略的な意図から、あえて「クィア」という言葉を使うようになりました。

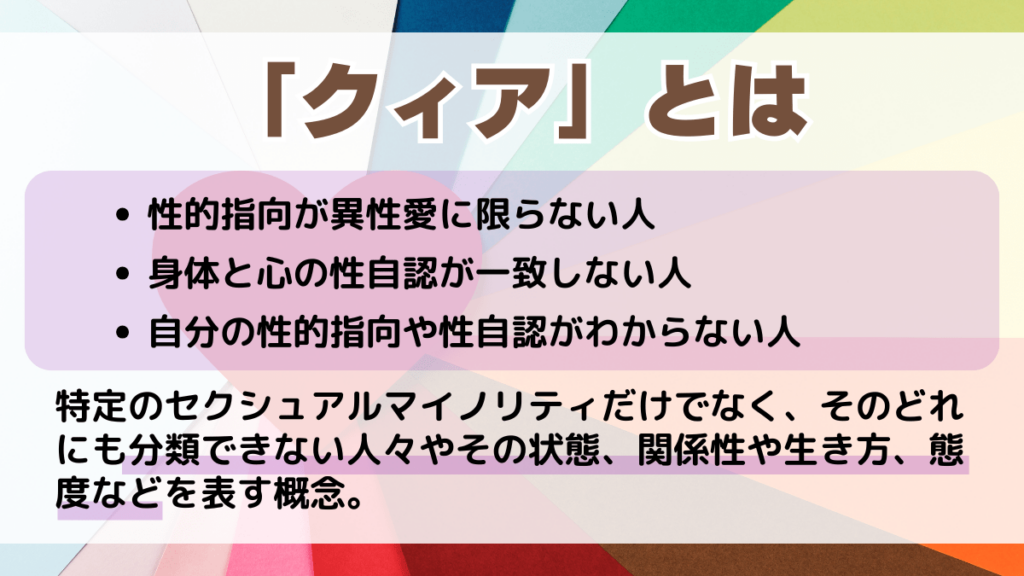

こうした経緯から、クィアとは

- 性的指向が異性愛に限らない人

- 身体と心の性自認が一致しない人

- 自分の性的指向や性自認がわからない人

など、通常の性的指向や性自認を持たない人々全般を包摂し、特定のセクシュアルマイノリティだけでなく、そのどれにも分類できない人々やその状態、関係性や生き方、態度などを表す概念である、とされています。

クィア女性とはどういう人ですか?

「クィア女性」とは、セクシュアリティやジェンダーのあり方が、従来の“異性愛でシスジェンダーであることが当たり前”という枠におさまらない女性のことを指します。

例えば、レズビアン・バイセクシュアルやパンセクシュアル、また、自分の性自認や表現が「女性」というカテゴリーに収まりきらないと感じる人やあえて細かくラベル分けせず、「私はクィア」と広く自己を表現する人も含まれます。

つまり、「クィア女性」という言葉は、単に性的指向だけでなく、女性でありながら、既存の枠組みにとらわれない生き方をしている人を指すことも多いです。

性的指向とは?

上記で挙げた性的指向とは、自分がどの性別を恋愛や性愛の対象とするかということです。

私たちの持つ性的指向には

- 異性愛者(ヘテロセクシュアル)=自分と異なる性別が対象(男→女、女→男)

- 同性愛者(レズビアン/ゲイ)=自分と同じ性別を対象とする(男→男、女→女)

- 両性愛者(バイセクシュアル)=どちらの性別も恋愛や性愛の対象である

などがあり、この他に恋愛や性愛に性別を意識しない場合(パンセクシュアル)や、誰にも恋愛・性的感情を持たないという人もいます。

通常の私たちの社会では、異性愛者が大多数を占めています。

性自認とは

一方の性自認とは、自分自身がどの性別であるかを認識することです。

一般的には、男性の体で自分を男性だと認識する、といったように、身体上の性別と自分が認識している性別が一致している状態(シスジェンダー)が多数派とされています。

これに対し、何らかの形で割り当てられた性別とは違う性自認を持つ人のことを、広義のトランスジェンダーと呼びます。

また、トランスジェンダーといっても一括りではなく、

- 狭義のトランスジェンダー=他者が割り当てた性別認識(「あなたは男/女である」という外部からの決めつけ)とは異なる性自認を持つ人

- トランスセクシュアル=身体的な割り当てとは異なる性自認を持つ人

- Xジェンダー=男性でも女性でもない性自認を持つ人

- トランスヴェスタイト=異性装をすることで服装や容姿での性別割り当てに抵抗する人。性自認は問題ではなく、常に異性装をしているとも限らない

などの違いがあります。

私たちがトランスジェンダーとしてイメージすることが多いのは、身体的な性別に違和感を抱き、自分の性自認に沿う形に身体を変えることを望むトランスセクシュアルだと思いますが、それもまた一つの形に過ぎません。

クィアとバイの違い

バイセクシュアル(バイ)は、男性にも女性にも恋愛や性的魅力を感じる人を指す性的指向のひとつです。

一方でクィアは、恋愛対象や性自認が特定の枠に当てはまらない人々を広く包摂する概念で、性的指向だけでなく、社会の性規範に対する姿勢や生き方、関係性まで含むことがあります。

バイはあくまで「誰を好きになるか」という指向を表すのに対し、クィアはそれに加え、「どう生きるか」「どんな価値観を持つか」といった広い意味を持っています。

クィアの特徴は?

クィアという概念は、セクシュアルマイノリティに対する考え方や背景を分析する、クィア・スタディーズという学問分野で研究が行われています。そこでは、クィアの特徴として以下の3点が示されています。

差異に基づく連帯

これは、多様なセクシュアルマイノリティを、その差異を違いとして保持したまま関連づけて考察していくという考え方です。

ここでは、ゲイ中心主義に偏った性のあり方の序列化や、同性愛者とトランスジェンダーとの対立などから目を逸らさず、あらゆるセクシュアルマイノリティが連帯していく、というイメージで捉えられます。

否定的な価値の積極的受け入れによる価値の転倒

これは、クィアという言葉の持つ価値が転換した経緯とも関わってきます。

その背景には、社会的な構造の中で劣位に置かれているものを、その当事者が積極的に利用することで逆手に取り、序列を転覆させてやるという意図があります。

クィアであるということは、向こうから何かをしてもらうのではなく、相手のやり方を利用し、必要であれば喧嘩腰になることも辞さない好戦性にこそ、その真髄があると言えるでしょう。

アイデンティティの両義性や流動性

簡単に言えば、アイデンティティが一貫しない、定まらない、揺らぐことを、軽視せずにしっかり考えるということです。クィア・スタディーズでは、従来の「一貫したアイデンティティを持つべき」という考え方による弊害を乗り越え、人が変わっていくこと、揺らぐことを念頭に入れることが重要と考えます。

一方で「確固としたアイデンティティを持つ対象」への目配りが必要であることも否定していません。

クィアとLGBTQの違い

セクシュアルマイノリティの人々全般を指すものとして、LGBTQ+という言葉がよく使われています。

これは

に加え、Q+というカテゴリが追加されたものです。

そしてこのQに当たるのが、しばしば「Questioning:クエスチョニング」(後述)と「Queer:クィア」のいずれかである、とされていることから、クィアもLGBTQ+の中のひとつと見なされがちです。

しかし、クィアという概念はLGBTQ+のどれかに当てはまる、というものではありません。

既に述べているように、クィアとは性的指向・性自認が普通とは異なるセクシュアルマイノリティ全般を包摂する考え方であり、その中には当然LGBTQ+も含まれます。

つまりクィアとは、「LGBTQ+に含まれるものではなく、LGBTQ+をも含む全体」と考える方が適切と言えます。

LGBTQとクィアの関係性

クィアはLGBTQ+という枠組みに含まれることもありますが、そのカテゴリー分けそのものに対して批判的な立場をとる概念です。

LGBTQ+は、性的指向を表すLGB、性自認に関わるT、それに当てはまらない人々を含むQ+という、異なる性のあり方を一括りにした呼称ですが、それぞれが重なり合い、個々に異なる背景や経験を持っています。

クィアはその多様性を尊重し、「どこにも入るし、どこにも入らない」という柔軟なスタンスで、境界にとらわれないあり方を肯定します。共通点を軸に連帯を求めながらも、同一化や分類を拒む思想的態度とも言えるでしょう。

クィアとクエスチョニング・ノンバイナリーとの違い

クィアと同じような意味で使われる言葉として、クエスチョニングとノンバイナリーがあります。

どちらもそこに含まれる意味合いはクィアと似ているため、困惑する方も多いでしょう。それぞれの詳しい意味と、クィアとの違いについて見ていきます。

バイとは?クィアとの違い

バイセクシュアル(バイ)は、男性と女性の両方に恋愛感情や性的魅力を抱く人を指す性的指向のひとつです。一方クィアは、特定の性別に限定されない恋愛観や、既存の性の枠に収まらない生き方・アイデンティティを含む広範な概念です。

バイが「誰を好きになるか」に焦点を当てているのに対し、クィアは性自認や社会の性規範への姿勢も含めた、より流動的で包括的な立場を示しているといえます。

クエスチョニングとは?クィアとの違い

クィアと同じQで始まるため、しばしば混同されがちなのがクエスチョニング(Questioning)です。

これは、自分の性的指向や性自認が不確かな状態で、定まっていないこと、または定めなくない状態を指します。

クィアとの違いとしては、クエスチョニングが自分の「不確かな現状」であるのに対し、クィアはより能動的、積極的に自らの状態と向き合う「生き方」や「態度」であると考えられています。

ノンバイナリーとは?クィアとの違い

ノンバイナリーとは、ジェンダー二元論にとらわれないジェンダーアイデンティティのことです。

具体的には、男性でも女性でもない、複数のジェンダーを同時に有している、複数のジェンダーを行き来している、またはそのどれでもない何か、といった状態にある人を指します。

そういう意味では、クィアと非常に近い考え方と言えなくもありません。実際、ノンバイナリーを公言している人の中には自らの「クィアであること」に言及している人も多く、その境界は曖昧です。

一方でクィアは、ノンバイナリーだけでなく、あらゆるセクシュアルマイノリティを包摂する考え方であり、男性・女性どちらかの性自認を持つ人や、身体的なトランスセクシュアルといった人たちも対象になります。

おすすめの人気クィア映画

クィア映画は、セクシュアリティやジェンダーの多様性を描き出すことで、LGBTQ+のリアルな姿や心の機微を映し出してきました。ここでは、ストリーミングで今すぐ観られる名作の中から、時代やジャンルを超えて愛されるクィア映画を厳選してご紹介します。

『ムーンライト』(2016)

アカデミー賞作品賞を受賞した本作は、マイアミを舞台に少年が自らのアイデンティティと向き合う姿を描く静かな傑作です。3つの年代を通して描かれる成長と愛の物語は、クィア映画の新たな地平を開きました。

『BPM ビート・パー・ミニット』(2017)

1990年代初頭のパリを舞台に、エイズの感染拡大と闘う若者たちの姿を描いた作品です。監督ロバン・カンピヨ自身の実体験をもとにしており、リアルな描写とエネルギッシュな映像表現が評価されています。歴史的事実に基づく物語は、観る人に強い感情の揺さぶりと考えるきっかけを与えてくれます。

『アデル、ブルーは熱い色』(2013)

若い2人の女性が出会い、恋に落ち、別れに至るまでの関係を丁寧に描いたラブストーリーです。官能的な描写とリアルな感情表現が注目を集め、カンヌ映画祭でのパルム・ドール受賞でも話題となりました。愛とは何か、自己をどう受け入れるかを深く問いかける作品となっています。

『胸騒ぎのシチリア』(1973)

実在のアーティスト、デイヴィッド・ホックニーの創作活動と私生活に焦点を当てたドキュメンタリー風作品です。クィアな視点を持つ芸術家の葛藤や恋愛模様が、当時のロンドンの空気感と共に繊細に描かれています。芸術と個人の感情が交錯するドラマは今なお色あせません。

『君の名前で僕を呼んで』(2017)

北イタリアの避暑地で出会った少年と青年のひと夏の恋を描いた、繊細で詩的な作品です。ティモシー・シャラメの瑞々しい演技と、美しい風景の中で進む物語が印象的で、多くの映画賞にもノミネートされました。初恋の甘さと切なさが観る者の心に深く残ります。

『キャロル』(2015)

1950年代のニューヨークを舞台に、人妻キャロルと若い女性テレーズの恋愛模様を描いています。社会的な制約が多い時代における女性同士の恋愛を、静かに、そして力強く映し出す本作は、多くの共感と感動を呼びました。美しい映像と繊細な心理描写も必見です。

クィアに関するよくある質問

ここでは、クィアに関する疑問を取り上げていきます。

クィアは一時的な「流行り」ではないの?

クィアという考え方や生き方は一過性のものではなく、多様な個人の実体験や歴史的な背景に根ざした重要なアイデンティティです。最近注目されているのは、これまで抑圧されてきた声がようやく可視化され始めた結果といえるでしょう。

クィアという言葉は失礼にならないの?

歴史的に「クィア」は侮辱語として使われた経緯がありますが、現在では多くの当事者がポジティブな意味で再定義し、誇りをもって使っています。ただし、文脈や使い方には注意が必要で、相手の自己認識を尊重する姿勢が大切です。

クィアであることを職場でカミングアウトしても大丈夫?

職場の環境や文化によって異なりますが、近年では多様性を重視する企業も増えており、支援制度が整っている場合もあります。ただし、安全や心理的な負担を考慮して、慎重に判断することが重要です。

クィアを公表している芸能人はいる?

セクシュアルマイノリティであることを公表している芸能人は決して少なくありません。

そのなかでも、明確に自らをクィアである、と称している人としては以下のような方がいます。

エズラ・ミラー(俳優)

エズラ・ミラーさんは、『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』や『ハリー・ポッター』新シリーズなど多くの有名作品への出演で知られる若手俳優です。

彼は2012年に自らを「クィア」と表現しています。その発言に際しては、自分は愛に関してはオープンであり、特定のジェンダーを愛しているわけじゃないこと、同性愛者と決めつけられるのは不本意であり、男女二元論のシステムに従いたくない、ということを述べています。

ジャネール・モネイ(歌手・俳優)

アメリカのシンガーソングライターでラッパー、俳優のジャネール・モネイさんは、2018年に自身をパンセクシュアル(あらゆるジェンダーに魅力を感じること)およびクィアとして公表しました。

彼女は自身の性的アイデンティティについて、流動的であること、自分にレッテルを貼らないこと、はっきりと声を上げることなどを重視し、自らのアーティスト活動にもその生き方を反映させています。

ラバーン・コックス(俳優・プロデューサー)

ラバーン・コックスさんはOrange Is the New Blackで有名になり、トランスジェンダー女性として多くの挑戦を受けながらも、自身の美しさとセクシーさを誇りに思っています。彼女は「トランスジェンダーであることは私の美しさの一部だ」と語り、トランス女性たちの自信を鼓舞しています。

また、トランスジェンダーの人々が社会で受ける偏見や差別に対して立ち向かうことの重要性を説き、自らもその活動に積極的に取り組んでいます。トランスジェンダーの役割モデルとして、他のトランス女性たちに希望と勇気を与えています。

エレン・デジェネレス(俳優・コメディアン)

エレン・デジェネレスさんは1997年に自身のテレビ番組Ellenでキャラクターとして初めて同性愛を公表し、当時は大きな論争を引き起こしました。この行動は多くの反発を招いたものの、その後、彼女の勇気は多くの人々に影響を与え、現在のLGBTQ+支持者としての地位を築きました。

同性愛を公にすることが当時どれほどのリスクを伴っていたかを振り返り、今もなおその経験が自らの人生にとって重要な転機であったと述べています。彼女の活動は、LGBTQ+コミュニティにとって大きな歴史的意味を持ちます。

ジム・パーソンズ(俳優)

ジム・パーソンズさんは2012年にゲイであることを公表し、ブロードウェイのThe Normal Heartでゲイ活動家役を演じたことで注目を浴びました。彼は自身のゲイであることを誇りに思っており、今後もゲイに関連する役を積極的に演じていく意向を示しています。

ゲイとして公私ともにオープンに生きることで、同じように苦しんでいる人々に勇気を与えています。また、彼の作品を通じて、ゲイ男性の人間的な深みや葛藤を描き、よりリアルなゲイキャラクターの重要性を訴えています。

クィアカップルとは?

ここまで述べてきたことからもわかるように、「クィアカップル」とは、性的指向や性自認が従来の枠に当てはまらない、または固定されたラベルに縛られない人々による、多様な関係性からなるカップルを指します。例えば

- 同性カップル:片方がノンバイナリーであるなど、従来のレズビアンやゲイというラベルに当てはまらないカップル

- 異性愛的ではないカップル:一方がトランスジェンダーで、もう一方がシスジェンダーである場合など

- 多様な性自認を持つカップル:ノンバイナリーやパンセクシュアルなど、性的指向や性自認が固定されていない、または流動的な人からなるカップル

など、その組み合わせは多岐にわたります。

またクィアカップルの中には、恋愛感情を持たず形式のみで婚姻関係を結ぶ人、婚姻の平等を求める人だけでなく、同性婚に否定的な人や、婚姻制度そのものを否定する人などさまざまです。

ここにもまた、自分たちの生き方やあり方を他人や社会の「普通」に当てはめられることを拒む、クィアとしての態度が反映されています。

クィアとSDGsの関係

クィアとSDGs(持続可能な開発目標)との間には、どのような関係があるのでしょうか。

目標5「ジェンダー平等を実現しよう」

SDGsには、目標5「ジェンダー平等を実現しよう」が掲げられており、セクシュアリティとも関連が深いテーマです。

ただし、ここで対象とされているのは女性や少女に限られており、セクシュアルマイノリティについては言及されていません。SDGsはすべての国連加盟国の全会一致で採択されましたが、その中にはセクシュアルマイノリティの権利に否定的な国も含まれるため、それらの国々に配慮したことが背景にあります。

ですが、SDGsでは「誰一人取り残さない」という理念を掲げている以上、セクシュアルマイノリティの権利や機会の平等も、この目標で達成されるべき目標と言えるでしょう。

目標10「人や国の不平等をなくそう」

もうひとつ関連がある目標として、目標10「人や国の不平等をなくそう」があります。

ここでは、年齢、性別、障害、人種や民族、経済的地位などの状況に関わりなく、すべての人々に社会的、経済的、政治的な包含を促進し、差別的な法律や慣行の撤廃することなどが明記されています。

一方で、クィアという考え方の中には、既存の制度を否定したり反発したり、時には利用するなどの手段を用いながら、否定的とされた価値観を積極的に転換しようという態度があります。

包摂を志向しながらも「みんな」という枠に入れられることを拒み、「誰一人取り残さない」という理念にすら反発する生き方もまた、クィアであるということを理解する必要があるのかも知れません。

>>各目標に関する詳しい記事はこちらから

まとめ

クィアという概念は、知れば知るほど複雑です。それは、個別的で包摂的という矛盾した捉え方であり、安易にカテゴリー分けができないこと、人間の生き方や態度が問われるものであることが関係してきます。

そう考えると私たちはつい、正しい知識を得ることを怠り「なんでもありでいい」という安易な括り方でセクシュアルマイノリティを「理解したつもり」になりがちです。

しかし、それでは根本的な理解にはならず、かえって無意識の差別や無理解を助長することにもなりかねません。クィアという概念をしっかりと学び知識を深めることは、私たちみながセクシュアルマイノリティを深く理解できるだけでなく、その背後にある社会構造の問題を認識することにもつながっていきます。

参考文献・資料

LGBTを読みとく クィア・スタディーズ入門:森山至貴/著:筑摩書房,2017年3月

慣れろ、おちょくれ、踏み外せ 性と身体をめぐるクィアな対話:森山至貴・能町みね子/著 朝日出版社,2023年7月

13歳から知っておきたいLGBT+:アシュリー・マーデル/著 須川綾子/訳:ダイヤモンド社,2017年11月

Ⅱ.職場と性的指向・性自認をめぐる現状 – 厚生労働省

軽率な言葉で他者を傷つけないために 性の多様性をひもとく「クィア・スタディーズ」を知る – 早稲田ウィークリー (waseda.jp)

【3分解説】クエスチョニングとは?その意味をわかりやすく解説! 3分解説 – Sports for Social

エズラ・ミラー、ジェンダーから解放された美少年。 | Vogue Japan

Opinion: The joy in Sam Smith’s unabashed depiction of queer sexuality|CNN

自分を受け入れること、声に出して生きていくこと──ジャネール・モネイ×リゾ | WIRED.jp

LGBTQ+とは?簡単にわかりやすく解説!種類と日本の現状・問題点・取り組み事例- Spaceship Earth

この記事を書いた人

running.freezy ライター