世界には、多くの難民がいることはご存じの方も多いと思います。しかし、具体的にどこの国で、どのくらいの難民がいて、どんな生活をしているのかまでは知らないのではないでしょうか。

そこで今回は、世界の難民について、日本での受け入れ状況などについて詳しくお伝えします。

なぜ日本は難民の認定条件が厳しいと言われているのか、難民を受け入れられない理由についても解説します。

とはいえ日本ではなかなか実感を持ちにくい問題であるため、後半ではインドに滞在経験のある筆者が実際に見た難民の現状を交えて紹介することで、少しでも身近に感じていただければ幸いです。

また、難民とSDGsがどのように関係するのか。そのような視点も交えながら一緒に考えていきましょう。

⇒関連記事:ウクライナ難民の最新状況|受け入れ国一覧や日本の現状、私たちにできること

目次

難民とは

難民とは、「人種、宗教、国籍、政治的意見やまたは特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるかあるいは迫害を受けるおそれがあるために他国に逃れた人々」のことと1951年の「難民の地位に関する条約」で定義されています。※1

難民に陥る原因

今日の難民は、紛争や内戦、経済状況の悪化などの理由で、国境を越えて他国に逃れ、庇護を求める人々が増えています。

また、国境は越えなくても、国内で自宅を離れ、避難せざるを得ない状況に追いやられた人々のことを「国内避難民」といいます。

国境を越えて他国に庇護を求めた人々

国内に留まる、または国境を越えずに避難生活を送っている人々

難民と移民の違い

では、難民と移民は何か違うのでしょうか?移民の定義を確認しましょう!

国際移民の正式な法的定義はありませんが、多くの専門家は、移住の理由や法的地位に関係なく、定住国を変更した人々を国際移民とみなすことに同意しています。3カ月から12カ月間の移動を短期的または一時的移住、1年以上にわたる居住国の変更を長期的または恒久移住と呼んで区別するのが一般的です。

引用:国際連合広報センター

つまり、

自国での生活に困難があり、他の選択肢がなく国外に逃れることを余儀なくされた人々

ある場所から別の場所に、一時的、または長期的に居住国を変更する人々

と言えます。

難民は他に選択肢がなく、国外に逃れているのに対して、移民は自ら選択して国を移っている点で明確に異なります。

なんとなく難民について理解したとことで、主にどこの地域で発生しているのかを見ていきましょう。

世界の難民の現状|難民が多い地域や国はどこ?

UNHCRのデータによると、2020年時点で世界の難民は約8,240万人おり、そのうち42%にあたる3,500万人は18歳未満の子どもです。 子どもの中には、難民として逃れる際に親とはぐれたり、死別したりして、孤児となる子どももいます。

また、新型コロナウイルスのパンデミックで移動に制限があったにもかかわらず、世界中で難民の数は増えています。世界の人口の1%以上が、強制的に避難させられている現状があるのです。※2

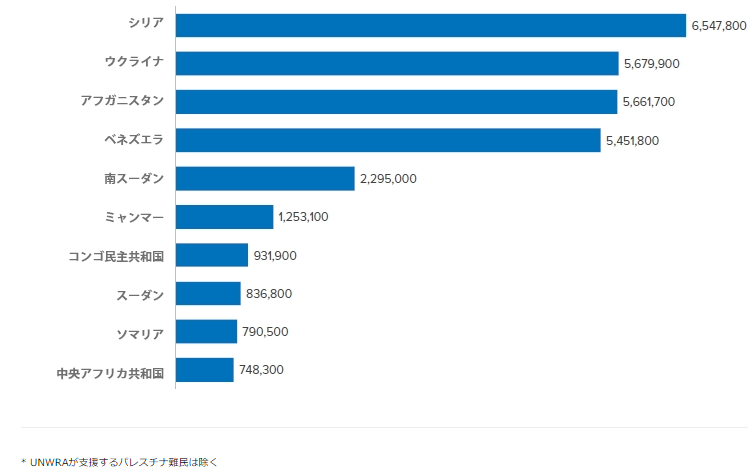

では、2022年に国外へ逃れた難民の出身国上位10か国を確認しましょう。

国外へ逃れた難民の出身国上位10か国(2022年)

以下の上位3か国だけで、世界全難民の52%を占めています。

- シリア 650万人 ウクライナ 570万人 アフガニスタン 570万人

では、なぜこの地域で難民が多いのか、1つずつ見ていきましょう。

①シリア:650万人

シリアは、世界で一番難民の多い国で、全体の3分の1を占めます。2011年の内戦勃発以来、数千万人の命が奪われ、536万人が難民となり国外へ避難しました。それに加えて、国内避難民も680万人以上いると言われ、多くのシリア難民が人道支援を必要としています。※3

長期化するシリア内戦は21世紀最大の人道危機とも呼ばれ、現在も終わりが見えません!

②ウクライナ:570万人

2014年からのロシア侵攻によるクリミア併合の影響で、150万人以上がクリミア半島からウクライナ本土への避難民となっています。

2022年2月から続くウクライナ東部への軍事侵攻により、約10年間紛争が続くシリアに続き、世界で2番目に多くの難民が発生しており、収束の兆しは未だ不透明です。

約10年間紛争が続くシリアに続き、世界で2番目に多くの難民が発生しており、その多くは女性や子どもです。※4

③アフガニスタン:570万人

1979年のソ連侵攻以来続く国内状況の混乱や治安悪化、また2001年のアメリカ同時多発テロなど、紛争が原因で多くの難民が発生しており、世界でも類を見ないほどに長期化しています。※5

また、2021年8月に再びタリバンが復権し、国外に逃れようとする人々の姿が報道されました。これに伴い、今後ますますアフガニスタン難民が増えることが懸念されます。

難民への支援・条約

このように、世界では今も多くの難民が発生しています。増え続ける難民に対して、世界はどのように対応しているのでしょうか?難民を解決するための世界の取り組みを紹介します。

難民条約

第二次世界大戦後、難民の急増によって彼らの緊急保護の必要性があるにもかかわらず、十分に保護する国際協定などは存在しませんでした。

世界的に大きな課題となった難民問題を解決するためには、国際的な協調と団結が大切であるという認識が生まれ、1951年に開催された外交会議で「難民の地域に関する条約」が採択されました。続いて、1967年には「難民の地位に関する議定書」が採択され、この2つを併せて「難民条約」といいます。※8

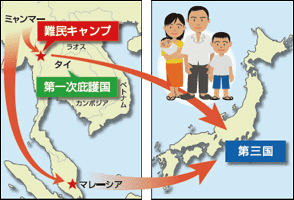

第三国定住

第三国定住とは、難民キャンプ等で一時的な庇護を受けた難民を、当初庇護を求めた国から新たに受け入れに合意した第三国へ移動させることで、難民は移動先の第三国において庇護あるいはその他の長期的な滞在権利を与えられる枠組み。

引用:JICA

難民の中には、出身国に戻ると引き続き迫害を受けるおそれがあるため帰国できなかったり、一時的に避難した国でも、なお危険な状況を強いられていたりする場合があります。

これは避難先で、最低限の衣食住や医療サービスが受けられなかったり、長期的なホームレス状態となり貧困に陥ったりするためです。また、難民申請をしても支援金を受け取るまでにまでに数か月以上かかり、その間の生活が困窮してしまいます。さらには就労が認められなければ、慢性的な貧困状態に陥ります。

そのため、国際機関では最初に避難した国から、受け入れに同意した第三国へと移る支援をしています。

2019年には、107,800人が第三国へ定住しましたが、2020年は新型コロナウイルスの影響で、34,400人に留まっています。※9

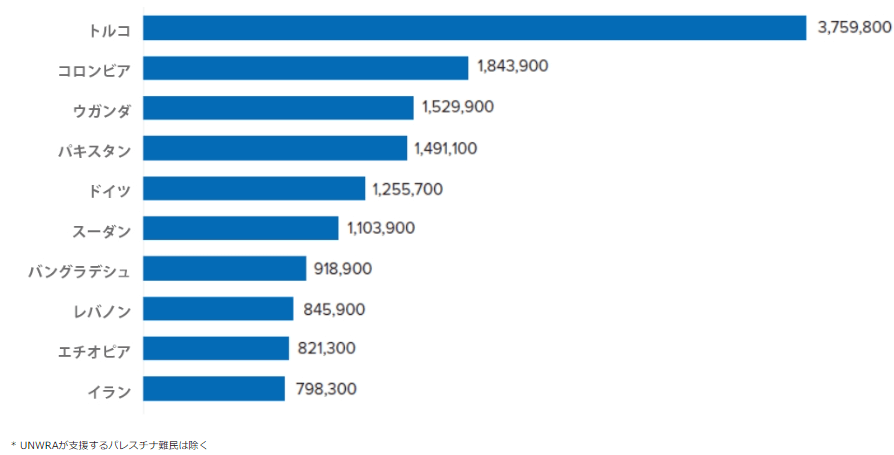

世界の難民の受け入れ国

では、世界の難民受け入れ国と、それぞれの国の様子を見ていきましょう!

国外へ逃れた難民の受け入れ国上位10か国(2022年)

- トルコ 370万人

- コロンビア 180万人

- ウガンダ 150万人

- パキスタン 140万人

- ドイツ 120万人

トルコは主にシリア難民を、コロンビアは主にベネズエラ難民を受け入れており、難民の73%が近隣諸国で受け入れられています。近隣国のほとんどは開発途上国であり、難民支援の負担が重くのしかかっている現実があります。

では、それぞれの受け入れ国ごとにどのような課題があるか、見ていきましょう。

①トルコ

難民受け入れ400万人のうち、92%がシリア難民です。難民キャンプには収容しきれない人が集まっており、95%がキャンプ外で生活しています。シリア難民のトルコでの生活が長期にわたっており、教育や就職などの課題を抱えていました。※10

そこで、トルコ政府は、難民を社会に受け入れる支援を行いつつ、シリア北部で社会と生活基盤を復元する取り組みも行っており、難民が自国へ帰還できるよう促しています。

②コロンビア

コロンビア自身も近年まで、長く続く内戦に苦しんできました。その中で大量のベネズエラ難民が押し寄せてきたことで、インフラや公的サービスに大きな負担がかかっています。

ベネズエラ難民のうち、医療にアクセスできているのはわずか20%であり、社会的にも経済的にも弱い立場の難民の生活は、依然苦しいままです。※11

③ウガンダ

東アフリカに位置するウガンダは、アフリカ諸国では最大の難民受け入れ国です。

2014年以降、南スーダンからの難民を筆頭に、コンゴ民主共和国、ブルンジなど多くの国から受け入れています。ウガンダの難民政策は、移動の自由や就業や教育の機会を与えるもので経済的な自立を可能とするモデルケースとして知られています。

日本での受け入れ状況は?

これまでは、世界の難民の様子を見てきました。では、日本での難民受け入れはどのような状況になっているのでしょうか?

日本における難民の歴史と現状を紹介します。

日本における難民の歴史

日本では、1970年代後半、インドシナ難民(ベトナム・ラオス・カンボジア)の大量流出を受け、1981年に難民条約に加入。1万人以上のインドシナ難民を受け入れました。※13

1982年には難民認定制度を導入し、日本において正式に難民受け入れが始まりました。難民として認定されると、国民年金、児童扶養手当、福祉手当などの受給資格が得られ、日本国民と同じ待遇を受けられます。また、永住許可を受けるための要件の緩和も受けられるようになります。※14

日本の難民の現状

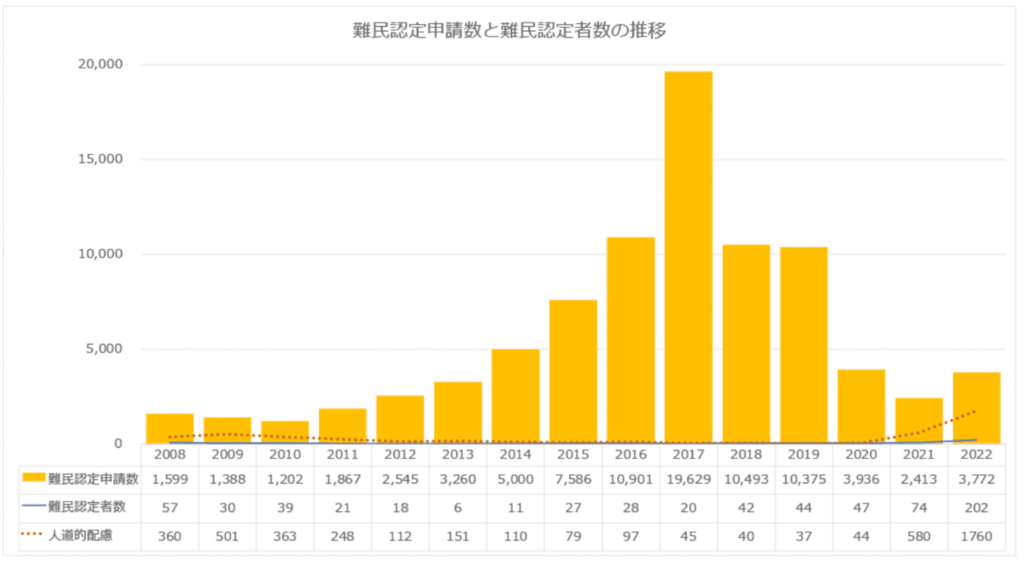

世界と比較して、日本の難民認定は非常に厳しいと言われています。

出入国在留管理庁の発表によると、日本での難民認定申請者数は、2018年と2019年は共に1万人以上でしたが、2020年は新型コロナウイルスの影響もあり、3,936人まで減少しています。2021年にも減少の傾向は続き2,413人となりましたが、2022年には56%増加の3,772人と増加傾向にあります。

一方、難民として認定した外国人は、2019年で44人、2020年で47人と非常に少なく、2020年の認定率はわずか1.2%に留まります。昨年においては認定者数は202人で認定率は5.3%と例年比高い結果となりました。

しかし、2019年時点で他国の難民認定率はカナダ51.18%、イギリス39.80%、アメリカ22.73%であり、日本の難民認定率は他国に比べて低いことがわかります。※15

なぜ日本はこれほど難民受け入れが厳しいのか、さまざまな理由が推測されます。国民の難民への関心が低いこと、そして就業目的で不正に難民申請をする「偽装難民」対策のための厳しい制度などが挙げられるでしょう。

しかし、日本の少なすぎる難民認定は世界からも批判されており、私たち一人一人が声をあげ、状況を改善していく必要があるでしょう。

日本の難民に関する課題

日本で難民として認定されると、どのような待遇が受けられるのでしょうか。

まず、法務省のデータ(2020年)によると、日本国内で難民申請をする人の出身国はトルコ、ミャンマー、ネパール、カンボジア、スリランカが多く、この5か国で全体の68%を占めます。

認定されると在留資格が与えられる

難民認定されると、更新可能な1~3年の定住者としての在留資格が与えられます。他に受けられる支援として、

- 国民健康保険の加入(福祉支援を受けられる場合あり)

- 法的に必要な条件を満たせば、永住権の申請許可

- 日本語教育や日本で生活するためのオリエンテーション

- 職業斡旋を含む定住支援プログラム

などがあります。

また、難民として認定されなくても、在留が認められるケースもあります。これは「人道的配慮による在留特別許可」と言われ、2020年には難民認定者とは別に44人が在留を認められました。

難民認定が認められない場合も

しかし、難民認定が認められなかった場合、強制退去を命じられるケースが多く見られます。国際法上のルール「ノン・ルフ―ルマンの原則」では、その人の生命や自由が脅かされるおそれのある国へ強制的に追放したり、帰還させてはいけないと定められているにもかかわらずです。そのため、日本はこの原則に違反しているとして、国際社会から批判を受けています。

世界の先進国と難民受け入れに関する取り組み

ここでは世界の先進国の現状や取り組みを確認し、日本と比較していきます。

難民受け入れに積極的な先進国に、ドイツ、カナダ、アメリカがあります。この3国がどのように難民を受け入れているのか、見ていきましょう。

ドイツの現状と取り組み

ドイツの2020年の難民受け入れは63,456人で、認定率は41.7%でした。ドイツは難民発生の近隣国ではないにもかかわらず、2020年の受け入れ国第3位にもなっています。

ドイツは敗戦後に多くの難民を受け入れた歴史的な背景があり、市民も難民受け入れに対して高い関心があります。さらに、基本法16a条「政治的に迫害された者は庇護権を有する」が掲げられており、「世界で最も寛容」な難民政策と言われるほどです。

そのドイツでは、難民を受け入れた後、以下の取り組みを行っています。

ドイツ語やドイツの文化について学ぶ。難民や生活保護受給者は無料で授業が受けられる。

ドイツに5年住み、60か月以上年金を納めれば、永住権を申請することが可能。

このような積極的な支援が行われている一方、2015年にアラブ人や北アフリカ人によるドイツ人への性的暴行・強盗事件「ケルン大晦日集団性暴行事件」が発生した事実もあります。このような事件も経験したことから、難民受け入れに反対する国民も一定数おり、難民受け入れの課題が浮き彫りとなっています。

カナダの現状と取り組み

カナダの2020年の難民受け入れは19,596人、認定率は55.2%でした。

カナダの難民受け入れ最大の特徴は、第三国定住を政府による受け入れだけではなく、官民連携によって受け入れる「民間難民受け入れ(プライベート・スポンサーシップ)」があることでしょう。難民の受け入れを、政府と民間で分担して行っているのです。

・受け入れられた難民は、カナダ入国と同時に永住権が付与される

・連邦政府と各州政府の医療保険に加入できる

・ほとんどの医療が無料

・語学習得のサービスが無料

この取り組みでは、各スポンサーが難民1人の1年間の生活をサポートします。難民1人あたり12,600カナダドル(約100万円)をスポンサーが用意するのです。このように、個人がスポンサーになったり、民間団体の運営は寄付によって支えられていたりと、カナダでの難民受け入れは、民間の力によって成り立っている部分が多いのです。

カナダはもともと移民が多い多様性の国。市民の関心も高く、難民の受け入れに日本ほどの抵抗がありません。カナダの事例を見ると、難民受け入れは政府主導だけではなく、民間の力も重要だと感じます。

アメリカの現状と取り組み

アメリカの2020年の難民受け入れは18,177人、認定率は25.7%でした。2020年のUNHCRへの拠出額は世界1位、先述した難民受け入れ国でも6位に位置し、資金援助、難民受け入れ共に多大な支援を行っています。

アメリカでは、1975年から難民の受け入れを開始。1980年に米難民法を制定以来、多くの難民を受け入れ続けてきました。アメリカ政府は、国内の定住機関と連携して難民の受け入れを行っており、支援プログラムでは、

- 渡米前の短期米国文化オリエンテーション

- 社会保障カードや就労許可カードの交付

- 言語サービス

- 子どもの入学や買い物、医療機関受診など生活に必要な支援

などが受けられます。さらに、難民はアメリカに到着1年後には永住許可(グリーンカード)を申請できるのです。

しかし、2018年頃のトランプ政権では反移民政策を取り、これに反対するデモも発生しています。今後のアメリカの動向に注目が集まります。

なぜ日本は難民の受け入れが少ないのか

ここまで世界の状況や取り組みを見てきましたが、なぜ日本では難民の受け入れが少ないのでしょうか。世界と日本の違いはどこにあるのでしょうか。

ここからは、日本の難民受け入れが少ない3つの理由を紹介します。

認定基準が厳格

世界には、難民を支援するための国際的な難民条約があります。これに日本も加入していますが、実は各国でその解釈が異なります。そのため、A国では難民として認定されたのに、B国では認定されないという事態も起きているのです。

日本はこの「解釈」が特に厳格です。その理由の1つに、出稼ぎを目的として難民申請をする「偽装難民」を防ぐため、というものがあります。留学や技能実習生として日本に入国した人が、さらに滞在して働くために「難民」と偽って申請する問題です。政府はこの対策の一環として、難民認定の基準を厳しくしています。

また、日本の難民認定の実務は、法務省出入国在留管理庁(以下、入管)が担っています。本来は、入管のチェックを受けた後に別の独立した政府機関が難民の審査を行うべきところ、日本では入管が一手に引き受けています。これでは、中立の判断ができないため、日本の難民制度そのものに問題があると指摘されています。

手続き基準のハードルが高い

2つ目に、難民認定の手続きが、日本に来た難民にとって非常にハードルが高いことも挙げられます。

日本では、難民であることを証明する「立証の基準」が極めて高く設定されています。これは、難民が母国に帰れない理由を客観的証拠に基づいて証明することを要求するものです。しかし、そもそも危険から逃れてくる難民が、その証拠を持つことは現実的ではありません。

自国から逃れる前に、家族に危険がおよぶことを恐れて、証拠書類をすべて燃やしてから来る人もいます。母国へ送還されることを恐れ、出身地や身分を隠すためにパスポートを破って飛行機のトイレに流してしまう人もいるのです。このように迫害を恐れて必死の想いで逃れてくる人々の多くが、日本の求める「客観的な証拠書類」を持っていないことを考慮すべきでしょう。

また、申請時に言語の壁もあります。日本の難民申請の証拠書類は日本語で作成することが求められます。命の危険から自国を逃れてきた難民の中で、日本語で資料作成ができる者は当然ながらごく稀です。通訳や翻訳の公的支援もないため、十分な証拠書類を自力で提出することはほとんど不可能です。

日本独自の解釈

3つ目に、日本には「個別把握論」という日本独自の解釈が存在します。これは、「政府から個人的に把握され、狙われていなければ難民ではない」というもので、認定されるべき難民の範囲を極端に狭める原因となっています。

政権に反対するデモに参加したシリア人の事例があります。これは、「デモ自体が攻撃されるといった危険性があるのは認めるが、それはデモに参加した一般人全体の問題であって、申請者1人だけを特定する危険性ではない」という理由で不認定となっています。

危険のおよぶ範囲を個人まで正確に認識することは極めて難しいものです。命の危険性があったり、不当な逮捕をされたりする人権侵害は一個人ばかりではなく、集団に対して行われている点も認めなければならないでしょう。

また、迫害の解釈が狭いことも問題視されています。

アメリカ、カナダ、ヨーロッパ各国などの難民認定機関は、迫害を「命と身体の自由に限らず、重大な人権侵害を含む」としています。しかし、日本では「命と身体の自由」に限定する傾向にあるのです。

日本は、「人権意識」を高める必要があると指摘されています。

日本が難民を受け入れない理由は歴史的な背景があるから

日本の難民受け入れが少ない理由には歴史的な背景も関係します。世界的な難民条約の歴史と、日本の歴史を見ていきましょう。

難民条約の歴史

難民条約は第二次世界大戦後、難民となった人々を救済するために生まれました。世界大戦がきっかけとなり大量に発生した難民を救済するために、1950年に国連難民高等弁務官(UNHCR)が設立され、翌年の1951年に「難民の地位に関する条約」が制定されました。

そこで掲げられている「難民の定義」が以下です。

人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けられない者またはそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者

認定NPO法人 難民支援協会(JAR)

この定義の中に紛争や内戦は含まれず、そのため「難民」の解釈は各国に委ねられているのです。この定義に含まれていないために、日本の難民認定では紛争や内戦を理由とした難民を認めないという事態が発生しています。

これを受けて、UNHCRは難民の解釈を広げるため、1979年に「難民認定基準ハンドブック」を発行しています。難民認定が国際統一基準で行われるよう促しているのです。

日本の歴史

かつて日本でも大量の難民を受け入れたことがありました。1970年代後半のインドシナ難民です。ベトナム・ラオス・カンボジアの3国から逃れた「ボート・ピープル」と呼ばれる人々を1万人以上受け入れた実績があります。

その後、日本は1981年に難民条約に加入、そして2010年からは第三国定住難民の受け入れを開始しています。

しかし、他の先進国と異なり、難民を助けるための仕組みを整えることに十分に取り組んできたとは言えません。難民問題に関わる弁護士、支援団体、国際人権NGOなどは、難民にかかわらず「外国人の人権を守る」意識が日本社会全体で低いと危機感を持っています。国民の関心の低さから、難民を「治安悪化につながる」「社会のリスク」といった、根拠のない誤解や偏見が広まってしまっているのです。

日本では、インドシナ難民の受け入れから、すでに約2万5,000人の難民とその子ども達が暮らしています。この事実を受け入れ、日本人も外国人も共生して生きられる社会の仕組みづくりに取り組む必要があるでしょう。

日本が難民を受け入れるためには

では、日本が難民を受け入れるためには、どのような取り組みを進める必要があるのでしょうか。日本が難民を受け入れるべき理由と、日本が展開していきたい取り組みを見ていきます。

日本が難民を受け入れるべき理由

日本が難民を受け入れるべき理由に、「国際社会からの信頼や発言力を高める」ことが挙げられます。先述したように、日本の難民認定者数は世界に比べて非常に少ないものでした。これは「難民鎖国」と言われ、国際社会から批判されています。

また、日本の難民認定制度そのものが、「難民認定申請者に対して差別的な対応を取っているなど」などの理由から、国連の人権条約機関から何度も勧告を受けている現実もあります。日本は国際基準に則って、制度を見直す必要に迫られています。

そして日本が対応を改善すれば、国際社会からの信頼を得られるでしょう。

日本の取り組み

度々、海外から批判を受けている日本の難民対策ですが、何も取り組みをしていないわけではありません。

日本は2019年、UNHCRに1億2,646万ドル(約133億8,000万円)を拠出しました。これは、アメリカ、EU、ドイツ、スウェーデンに次いで世界第5位の資金拠出国で、日本は資金面で多大に難民支援を行っていることになります。

アメリカやEU各国は資金面でも支援しながら、多数の難民を受け入れているので、日本も資金を拠出するだけに留まらず、より積極的に難民を受け入れることが求められます。ただ、アメリカやヨーロッパのようにもともと移民の多い国と比べて、日本にはその土壌が十分に育っていない面も考慮すべきでしょう。

そこで、日本が難民支援で貢献できる分野として、第三国定住があります。これはアジア初の受け入れとなり、難民受け入れに消極的な従来の日本の政策転換を図るものとして国際社会からも注目されているのです。第三国定住は第一次難民受け入れとは異なり、UNHCRが国際的な保護が必要な者と認めて日本に推薦してくるため、偽装申請の心配がない利点があります。

日本では2010年から第三国定住の受け入れを始め、当初は3年だけの計画でしたが、現在も毎年約30人の受け入れを続けています。

受け入れた難民に対しては、

- 日本に来る前に、難民キャンプで日本での基本的な生活習慣に関するガイダンスおよび日本語教育を約3週間実施

- 日本入国後は、約180日間の定住支援プログラムを実施

しており、スムーズに日本社会に溶け込めるような配慮がされています。この第三国定住の支援を、より広げていくことが求められるでしょう。

ウクライナから日本に逃れてきた人々は難民ではなく「避難民」

2022年、ウクライナはロシアからの侵攻を受け、多くの人々が国外に脱出しました。日本でも受け入れを行なっていますが、「難民」ではなく「避難民」の立ち位置となっています。

避難民の在留資格は90日間の短期滞在です。その後、1年間の就労が可能となる「特定活動」への切り替えが認められるようになりました。これまでの日本の対応からすると異例と言われる内容ではあるものの、これもやはり厳しい難民認定基準が影響していることで、「避難民」となっています。

ここまで、日本における難民の状況について詳しく見てきました。次にSDGsとの関係も見ていきましょう。

【実体験】インドで見たチベット難民の現状

これまでに、世界と日本の難民について解説しましたが、実際の難民がどんな生活を送っているか、想像しにくいかもしれません。ここからは、筆者がインドで実際に見たチベット難民の現状についてお伝えします。

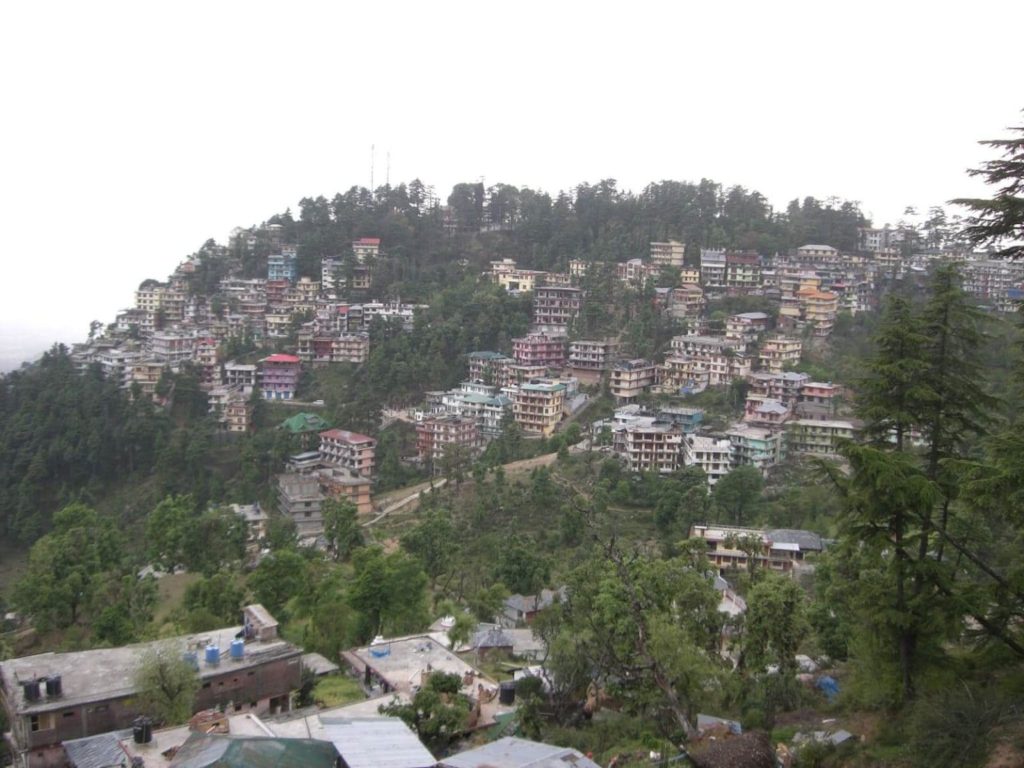

筆者は、2013年にインド北部ヒマーチャル・プラデーシュ州のダラムサラをはじめて訪れました。チベット仏教やダライ・ラマ法王に興味があり、この地を訪れましたが、そこではじめて「チベット難民」について知ったのです。

インドのチベット難民

インドは難民条約に加入していないものの、チベット難民をはじめ、アフガニスタン、スリランカ、ミャンマー、ブータン、バングラデシュなどから難民を受け入れています。※16

1959年、チベットは中国からの弾圧を逃れ、ダライ・ラマ14世がインドへ亡命。その後、約10万人のチベット人があとに続いたと言われています。亡命したチベット人は、インド政府からインド北部のダラムサラに土地を与えられ、チベット亡命政府(中央チベット政権)を樹立しました。

中国によるチベットの占領は現在も続いています。ダライ・ラマ法王はチベットの独立ではなく自治を訴え続けていますが、今も中国側はこれを受け入れていません。中国の強硬な同化政策により、チベット人の言語や文化の弾圧は今も続いており、中国政府に講義するチベット人の焼身自殺が問題となっています。

現在、世界中に約13万4,000人の亡命チベット人がおり、インドが最多で10万人以上が暮らしています。※17

そして、現在も多くのチベット人が命の危険を冒して、ヒマラヤを歩いて亡命しています。ヒマラヤを越える途中で命を落としたり、ひどい凍傷にかかって体の一部を切断しなければならなかったりする危険を冒してまで、インドへ亡命してくるのです。

チベット人の教育

インド側はチベット難民を受け入れてはいるものの、居住の土地を貸しているだけの状況で、チベット人はインド国籍を取得することはできません。チベット人は外国人登録をして、インド政府が発行する証明書を所持しているだけで、政府からの支援は手厚いとは言えない状況です。

しかし、チベット人は自分たちで学校を建設し、インド国内でチベットの教育を行う環境を整えてきました。

1960年、亡命チベット人の子ども達の保護と教育を目的とした学校「TCV(チベット子供村)」が設立されました。インドに数十か所あり、チベット人の子ども達が寮生活をしています。TCVは小学校~高校までに相当し、卒業した後インドの大学に進学する優秀な学生も一部います。

しかし、金銭面で苦しい状況の彼らの大学進学率は低く、奨学金を得たり、親戚からのサポートが得られたりする、ごく一部のチベット人しか大学まで進学することができません。

また、ダラムサラには、TCV以外にもチベット人支援を行う現地のNGOがいくつか存在しています。

筆者がよく見かけたのは、チベット人に無料で英語を教える団体です。インドはヒンディー語と英語が公用語ですが、チベットから亡命してきたばかりのチベット人はそのどちらも話すことができません。英語が話せるようになると、インドで得られる仕事の幅が広がるため、多くの団体が無料の英会話教室を開いていました。

ダラムサラでの生活

チベット人のまち「ダラムサラ」は割と大きく、チベット仏教の最高指導者ダライ・ラマ法王が暮らしていることもあり、世界中から観光客が訪れる場所です。観光客向けのお店やレストラン、ヨガ教室などもたくさんあり、一見して「難民のまち」とは思えないほどでした。

人々の生活にはチベット仏教が根づき、お寺に行くと多くのチベット人が「五体投地」と言われる全身を地面に這わせるお祈りをしていました。街中にはチベット仏教の経典が書かれた「タルチョ」というカラフルな旗が飾られ、道行くチベット人はみな数珠を身につけています。国を追われ、過酷な生活を強いられている人々にとって、宗教は心の拠り所なのでしょう。

しかし、ダラムサラでは、チベット人の若者が仕事もなく昼間からぶらぶらしているのが印象的でした。筆者が出会った若者達は、口を揃えて「ここには仕事がない」と話していました。TCVを卒業しても良い仕事に就けなかったり、大学進学までできなかったりして、職の機会がなく、あったとしても低賃金を強いられています。そんな中で、彼らは同じ民族同士、助け合って生活をしていました。

また、中には亡命してきたものの、さまざまな理由からチベットへ帰る者もいました。若くして1人だけで亡命してきて、やはり家族に会いたいからチベットに帰る選択をした人もいました。

一方、長く続くインドでの亡命生活で、インドで生まれた2世3世も増えてきています。彼らはチベットを知りませんが、インドで生まれたにもかかわらず国籍はないままです。

チベット問題は根深く、今も解決の兆しが見えていません。ダライ・ラマ14世も高齢となり、一刻も早い問題解決が望まれます!

難民とSDGsとの関係性

これまで難民について筆者自身の体験も交えてお伝えしましたが、難民とSDGsはどのように関係するのか考えていきましょう。

SDGsとは「Sustainable Development Goals」の略称。2030年までに達成すべき17の目標として、2015年に国連サミットで採択された、持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。

難民に関わるSDGsのターゲット

難民は、以下のターゲットに関わります。

目標1「貧困をなくそう」・目標2「飢餓をゼロに」

この2つは、まさに難民に直接関わるターゲットでしょう。難民は、着の身着のままで何も持たずに逃げる場合がほとんどです。家も財産もすべて失い、時には命を落とすことさえあります。無事に国外に逃れたとしても、難民キャンプで満足な食事が取れず、飢餓に陥ることもあるのです。貧困や飢餓に陥る難民への長期的な支援が求められます。

目標3「すべての人に健康と福祉を」

国外に逃れた難民は、必要とする医療サービスを受けられない場合が多くあります。食べ物が十分になく、飢餓に陥ってしまえば、健康を保つこともできません。

目標4「質の高い教育をみんなに」・目標5「ジェンダー平等を実現しよう」

難民として国外に逃れると、教育の機会を失ってしまいます。特に、子どもや女性といった弱い立場にいる人々は、教育の機会が得られない場合が多いのです。

目標6「安全な水とトイレを世界中に」

難民キャンプでは、医・食・住が不十分である場合が多く、特に衛生面は後回しになりがちです。不衛生な水やトイレは伝染病が発生するおそれもあります。

目標10「人や国の不平等をなくそう」

現状、生まれた国によって、難民になるかどうかが決まってしまいます。私たちは日本で裕福な暮らしができる一方、紛争地域で生まれた人は難民となり苦しい生活を強いられてしまいます。生まれた国や人種によって、不平等が発生しない社会の実現を目指しましょう!

目標11「住み続けられるまちづくりを」

難民になるとは、ある日突然住んでいた場所を奪われることです。紛争や暴力によって住み慣れたまちを離れなければならないことは、心身のストレスが大きいでしょう。どんな国、地域でも安心して住み続けられる社会の実現が求められます。

目標16「平和と公正をすべての人に」

難民の多くは紛争や暴力、経済不安が原因で発生しています。平和と公正とは真逆の位置にあるのが難民であり、世界はこれを許していいはずがありません。誰もが安全に暮らせる社会を築くためにも、難民問題の解決は急務です。

難民問題1つとっても、これほど多くのSDGsの目標に関係します。難民になってしまった人をサポートするのはもちろん大事ですが、最も重要なのは、そもそも難民が発生しないような社会を築くことではないでしょうか。

そのためにも、私たち国民一人一人が高い意識を持ち、国や政府をしっかりと監視することが抑止力になるはずです。

私たちにできること・個人でできること

ここまでお読みいただき、難民問題は大きすぎて私たちにできることなど何もないように感じてしまうかもしれません。特に、日本という安全で紛争とはかけ離れた場所にいると、実感を持つのも難しいでしょう。

しかし、安全な日本にいるからこそできる支援もあります。その1つが「寄付」です。

日本には難民支援を行っている団体がいくつもあり、そのほとんどが寄付を求めています。ここでは3つの団体をピックアップしました。どこに寄付をしていいかわからないという人も、ぜひ参考にしてください。

認定NPO法人 ワールド・ビジョン・ジャパン

約100カ国で開発援助や緊急人道支援を通して、困難な状況で生きる子どもたちのために活動している国際NGOです!

・支援している子どもの成長報告書が届く

・子どもと手紙のやり取りができる

・子どもたちに会いに行ける

「1人の子どもを支援している」様子がわかるので「私の寄付が、遠い国に住むこの子の支えになっている」と実感できるでしょう!

認定NPO法人 難民支援協会(JAR)

日本に逃れてきた難民が適切に保護されるために、さまざまな支援をしており、20年以上の活動実績がある団体です。

・ホームレスに陥った難民にシェルターを提供

・日本語がわからない難民にとって非常に難しい難民認定を、法的に支援

・就労などの経済的な自立をサポート

JARでは、月1,500円から寄付できる「難民スペシャルサポーター」を募集しています。

NPO法人 レインボーチルドレンジャパン

インド・チベットの若者へ奨学金支援を行う団体です。レインボーチルドレンの奨学金によって、これまでに120人以上のチベット人が、インドの大学に進学しています。

・「マンスリーサポーター」 月1,000円からの継続支援(6人で1人の奨学生を支援できる)

・「ワンスマイルサポーター」 1回の寄付

ボランティア活動に参加する

寄付を受けつけている団体を紹介しましたが、こういった団体は慢性的に人手が足りていない場合も多くあります。

例えば、単純な事務作業を手伝ってくれる人を求めていたり、啓蒙活動のためのイベント運営スタッフが必要になったりすることもあるでしょう。ボランティアとして、活動をサポートすることも、立派な難民支援になります。

紹介した団体以外にも、支援を求める団体はたくさんあります。ぜひお近くの団体を探して、活動のサポートを検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

難民問題はとても大きく、「世界の遠いところで起きていること」と感じてしまい、日本で実感を持つことは難しいでしょう。筆者も、実際にインドでチベット難民と触れ合ったことで、はじめて難民についてじっくり考える機会を得ました。

しかし、SDGsの掲げる「持続可能でよりよい世界を目指す」ことを実現するためにも、難民問題に取り組むことは必須です。

特に、難民受け入れが厳しい日本において、私たち一人一人が意識を持つことは大事です。国民の意識が高まれば、状況が変わるかもしれません。そのためにも、私たちは世界の状況を知り学び続ける必要があります。

私たちと一緒に学びましょう。そのためにも、当サイトでは今後も最新の情報を発信し続けます。

参考文献:

※1 国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)

※2 国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)

※3 国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)

※4 国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)

※5 国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)

※6 国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)

※7 国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)

※8 国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)

※9 国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)

※10 JICA

※11 特定非営利活動法人 メドゥサン・デュ・モンド ジャポン

※12 認定NPO法人 ワールド・ビジョン・ジャパン

※13 JICA

※14 出入国在留管理庁

※15 認定NPO法人 ワールド・ビジョン・ジャパン

※16 公益財団法人 アジア福祉教育財団 難民事業本部

※17 ダライ・ラマ法王日本代表部事務所

※18 ウガンダはなぜ難民受け入れ大国なのか?内戦の歴史と難民政策を解説