ロボットと言えば、鉄腕アトムから始まり、ドラえもんを経て、少し前はペットロボット「アイボ」から話し相手の「ペッパー君」と「進化」してきました。近年は、ヒューマノイド的なロボットから、一気にAI機能を装備したアンドロイドやアバターが主流になりつつあるようです。

今回は、日進月歩する科学技術やIT機能を搭載し、多くの領域で活躍するロボットの中で、高齢化社会という大きな課題に向き合うロボット介護機器(介護ロボット)について解説します。

種類や導入例、メリット・デメリット、そして日本の現状について丁寧に解説していきますので、是非参考にしてください。

目次

ロボット介護とは

ロボット介護とは、ロボット介護機器のことを言い、介護ロボットと呼ばれることが多い言葉です。「ロボット」というと人型のものをイメージしがちですが、人型に限られるわけではありません。まず、ロボットの定義からお話ししましょう。

ロボットの定義

厚生労働省では、ロボットの定義をNEDO(New Energy and Industrial Technology Development Organization:国立研究法人新エネルギー産業技術開発機構)の説に基づき、「センサー等により、情報を感知し、判断し、動作するの3つの技術を持つ知能化した機械システム」としています。

人型に限るわけではないのですから、身の回りにある高性能の家電や工場などで製造にかかわる機材の中にも、このロボットの定義に当てはまるものがあります。

例えば、近年普及している掃除機ロボットを始め、入れた洗濯物の質や汚れを判断して洗い方を自分で判断する洗濯機など、これらも「ロボット」と言えます。

介護ロボットとは?

総務省はロボットの種類を次のように大別しています。

日常生活支援のうち「介護支援」に当たるのが介護ロボット、つまりロボット介護機器にあたります。「ロボット技術を介護に役立つよう応用されつくられた機器」と言え、大きく分けて

- 介護現場の生産性向上

- 利用者の自立支援

- 介護者の負担の軽減

の3つを担うことを目的としています。

なぜ今ロボット介護?

近年日本では、ご存じの通り急激に少子高齢化が進んできました。今後もこの傾向は続くと言われています。高齢者人口の増加は、医療・介護のニーズの高まりに直結し、担い手となる生産年齢層(15~65歳)の減少が、危機感さえ感じさせています。介護作業は多大な労力を必要とします。介護士不足は、一人の介護従事者の負担を増やし、老老々自宅介護の家庭も増える中、介護する側の負担はますます大きくなっていきます。

また、介護の対象者は高齢者ばかりではありません。障害のある方やケガの治療中の方も介護が必要です。

こうした課題の解決手段として、ロボットを活用した介護に注目が集まっているのです。

一方、科学技術の進歩は日進月歩で、現代では通信ネットワークの整備も進み、情報通信とロボットの連携という新しい活用が可能となりつつあります。

医療関連では、早くから先進的なロボット医療が研究・活用されてきました。介護の領域でもこの新しい形の需要が高まっています。直接的な介助ばかりでなく、一人暮らしの高齢者の見守りなど、幅広く「ロボット介護」を取り入れる可能性と必要性が高まっているのです。

出典・参考:総務省:平成27年度版 情報通信白書「注目される背景」,高齢化社会をサポートする介護ロボット | サイエンス リポート |, TELESCOPE magazine | 東京エレクトロン

ロボット介護の種類と導入例

前章でロボット介護の目的を大きく3つに分けました。では、具体的にはどのような介護作業をするのでしょうか。作業の領域分野を分類し、各領域の導入例をまとめていきます。

ロボット介護の6領域

厚生労働省は、ロボット介護の分野を次の6つに分けています。

| 分野 | 支援内容 | 機器・技術例 | |

| 1 | 移乗支援 | ベッドから椅子へなど、乗り移るのを助ける。装着型と非装着型がある。 | ・装着型:パワーアシスト ・非装着型:稼働ベッド など |

| 2 | 移動支援 | 場所の移動を支援する。主に歩行を助ける。 | ・装着型:衣服型(介護者装着) ・非装着型:歩行支援機器 など |

| 3 | 排泄支援 | トイレへの誘導、トイレ内の動作、排泄物の処理などを支援する。 | ・誘導:排泄予測デバイス ・動作:リモコン操作体幹支持具 ・処理:自動排泄処理装置 など |

| 4 | 見守り・コミュニケーション | センサーと外部通信機器とを連携させて見守りや、コミュニケーションを図る。 | ・レーダーライト ・転倒感知センサー など |

| 5 | 入浴支援 | 浴槽を利用する際の動作を支援する。 | ・リフトキャリー ・バスアシスト など |

| 6 | 介護業務支援 | 介護業務に伴う情報を収集・蓄積・活用する機器。 | ・センサーによって収集された情報の定量化 など |

複数の分野にまたがる機器も有りますが、この6分野を基本に、重点施策や保険制度上の取扱い、補助金・助成金の支給なども行われています。

導入の実際

実際にどのような介護ロボットが導入されているのか、分野ごとにご紹介しましょう。

1.移乗支援導入例:リショーネPlus(非装着型):パナソニック

「リショーネPlus」と名付けられたこの介護ロボットは、従来のケアベッドと電動リクライニング車いすを融合させた離床アシストロボットです。簡単な操作ででき、介護者も被介護者も負担が軽減されます。

<導入事例>介護老人保健施設「山吹苑」(三重県伊勢市)

下のグラフに見られるように、リショーネ導入直後は機器操作にとまどったものの、その後は従来よく必要としていた他フロアのサポートがなくなっています。

山吹苑では「今後も介護ロボットを積極的に導入していきたい」と話しています。

装着型としては、人工筋肉やバネを利用したスーツ型のものが数種類あります。

中腰での作業は移乗ばかりでなく、おむつ交換や体位変換、シーツ交換など多岐にわたり、介護者の体に大きな負担となります。電源がいらないなど、装着しやすいものが活躍しています。

<マッスルスーツ(菊池製作所)>

2.移動支援導入例:寄り添いロボット;サンヨウホームズ

この寄り添いロボットは、アクチュエータ※を使った転倒の衝撃を低減するロボットです。転倒を感知し、モーターがブレーキをかけて緩やかに倒れさせます。

転倒による骨折などのケガは、寝たきりの原因になりかねません。下肢筋力の衰えた方には強い味方と言えるでしょう。

<導入事例>桜十字八代リハビリテーション病院(上右画像)

レールを設置する必要があり、病院や研究施設での導入が多くなっています。パーキンソン患者の歩行訓練、障がい者スポーツ選手のトレーニングなどに使われています。

3.排泄支援導入例:楽々きれっと;岡田製作所

ポータブルトイレは、これまでも病床で多く使われてきました。しかし、排泄の際の臭いや排泄後の始末は、介護者にも被介護者にも負担になっていました。

この「楽々きれっと」は、ポータブルトイレに組み込まれた世界で初めての排泄支援ロボットです。ロボットアームが自動で拭き取りをしてくれるのです。手足が不自由な方、日常のルーティン作業がうまくできなくなってしまった認知症の方などの排泄処理を支援します。

この他に、排せつ物を自動でラップするシステムを持つトイレもあります。

<導入事例>特別養護老人ホーム「つわぶき荘」(愛媛県伊方町)

つわぶき荘では、立位保持が少しはできる利用者を対象に導入を試みました。メーカー・職員・利用者で練習会を行い、適切に使用できるようになっていきました。

その結果、おむつが外れ表情も明るくなった利用者が増え、状態の改善につながったとのことでした。排泄を自分で、または最小限のサポートで行える成就感は、きっと日常を明るく感じさせることでしょう。

<つわぶき荘練習会の様子>

4.見守り・コミュニケーション導入例:Pepper君(ソフトバンクロボティクス)

ペッパー君は、2014年に発表され、翌015年に販売が始まった家庭用人型ロボットです。一時は街の様々なイベント会場や教育施設などで見られましたが、現在はあまり姿を見かけなくなりました。しかし、生産労働人口の減少の影響から産業界のニーズに応え、特に介護施設でコミュニケーションを図れるロボットとして活躍するようになりました。

生成AIが搭載されているペッパー君は、利用者ごとにコミュニケーション内容を変化させることができ、思い出話もできることから、施設利用者のよい話し相手になり、認知症の進行を遅らせることにも一役買っています。

また、歌やダンスなどのレクリエーション機能も備えています。

見守りやコミュニケーション分野のロボット介護は近年、技術革新が大きく進み、センサーや外部通信機能を備えたロボットが多く開発されつつあります。それに伴った利用プラットホームプランやシステムも研究されてきています。

<導入事例>社会福祉法人「のぞみ会」

かわいいフォルムと多彩なプログラムで人気者になっていることが画像(上2枚)や報告からわかります。敬語を使わないコミュニケーション形態も、会話をはずませることに一役買っているようです。

職員も、ペッパー君がプログラムを担当してくれている間、他の業務や個人のケアを行うことができ「とても助かっている」とのことでした。

出典・参考:人型ロボット Pepper(ペッパー)導入事例 |,ソフトバンクロボティクス

5.入浴支援導入例:wellsリフトキャリー(WLC);積水ホームテクノ

「wellsリフトキャリー」は、脱衣室から浴槽出入りまで、乗り換える必要がないキャリー一体型リフトです。座面の高さを調節することができるので、立ち・座り動作や洗体動作がとても楽になります。

入浴は皮膚が出る上、滑りやすい作業になります。楽なだけでなく、安全な介護になることは大きな利点です。

<導入事例>特別養護老人ホーム「豊中あいわ苑」(大阪府豊中市)

あいわ苑では、画像のチルト(角度変更可能型)ではなくストレッチャー型を導入しています。

利用者の負担も減り、従来は2人大成だった入浴介護が1人でできるようになったと報告しています。

6.介護業務支援導入例:FTCare-iATコネクト;エフトス

「FTCare-iATコネクト」は、ロボット介護機器を用いた介護業務に伴う情報を、収集・蓄積・集計・表示するシステムです。

機器の本体や周辺にQRコードを貼り付けておき、介護スタッフがスマートフォン等の端末でスキャンします。このシステムでは、収集された内容をカレンダーに反映させて表示するなど、被介護者の健康状態や生活リズムの変化なども把握しやすくなります。

ここまで、分野ごとに実際のロボット介護の機器やシステムの導入の様子をまとめてきました。どの機器も未導入の場合に比べ、導入後は介護者2人分の負担が1人分、つまり半減するという成果がでています。

様々な端末で利用できるシステムなので、多くの事業所がダウンロードして導入しています。オプションで多言語対応のプログラムを取り入れることもできます。

参考:エフトス

ロボット介護のメリット

導入事例に挙げた施設から導入を評価する声が多く聞かれました。メリットを整理してみましょう。

介護者のメリット

まずは介護者のメリットを確認します。

➀心身両面での負担軽減

介護は大きな労力を必要とする作業です。特に腰や膝に負担が大きく、腰痛などを抱えながら仕事をする施設職員や家族も多くいます。特に体の大きな人への支援が必要な場合、複数の人数で対応しなくてはなりません。入浴支援ロボットなどは介護者の負担を大きく軽減しています。

また、センサーを利用した見守りは、離れていても管理ができるので、いつもそばにいなくてもよくなり、施設では1人の職員の一括見守り、離れて住んでいる高齢の家族の見守りを可能にしています。

導入した施設では、介護人数が半減し介護作業にかかる時間も減っています。介護者の身体的負担軽減よって生まれた余裕は、精神的負担も軽減しています。

➁介護作業の質の向上

人員に余裕ができれば他の業務にあたることができます。また時間の余裕は、より細やかな作業をすることに使えます。人手が足りずに1日数人がやっとだった入浴支援も、対応人数を増やすことができます。目の前のことで精いっぱいだった介護に、計画性や見通しを持つ余裕ができます。

生まれた余裕は、介護士としての業務の質の向上につながり、自分のことを後回しにして介護をしていた家族にも、自分の事に目を向けることできる生活時間の増加につながるのです。

被介護者のメリット

続いては、被介護者のメリットを見ていきましょう。

➀ストレスの軽減

多くの被介護者は介護者に対して、感謝の気持ちの裏にいつも「申し訳ない」という思いを持っていると言っても過言ではありません。

特に排泄は、介護者が家族であってもプロの介護士であっても、遠慮無しに支援を受けられるものではありません。介護ロボットのアームによるふき取りは、排泄を人に支援されるストレスを大きく軽減します。

➁QOLの向上

排泄ばかりではなく、入浴や食事などの際も同様にストレスが軽減されれば、我慢をせず、自分から行おうという積極性を生み、QOL(Quority Of Life:生活の質)全般を高めていきます。

施設のメリット

次に、施設のメリットを確認します。

➀人員不足の解消

介護業界での人員不足は深刻なものがあります。「力持ち」で「特別な能力のある」ロボットの導入は、人員不足解消に直接的につながります。

小売業界でのロボット導入は人件費の節約をメリットとしますが、介護業界では同種の節約ではなく、施設のサービスの向上につなげてほしいものです。

➁業務の生産性向上

介護スタッフが余裕と見通しの持てる質の高い作業を行えた場合、施設全体の業務の質が向上するはずです。

また、FTCare-iATコネクトのような業務支援ロボットを導入した場合、従来の見守りや記録作業にかかっていた労力・時間を大きく削減させることが可能です。記録書類作成などにかけていた労力・時間を、スタッフによる介護を必要としている要介護者に向けることができ、介護業務の生産性を向上させていくことにつながります。

参考:「ロボット技術の介護利用における重点分野」を改訂しました,介護ロボット導入事例集2022(厚生労働省・テクノエイド協会)

ロボット介護のデメリット

魅力的なメリットを持つロボット介護ですが、デメリットもあります。課題にも目を向けていきましょう。

コスト面のデメリット

介護ロボットの価格は、購入する場合は数十万円から数百万円、レンタルでも月額数万円します。ある程度以上の規模の安定した経営の施設でなければ所有することは難しい額です。

国や市町村はロボットの導入を進めていて、資金面では

- 補助金・助成金

- 税制軽減措置

- 無担保金融支援

などを講じています ※ が、審査基準や金額上限もあり低いハードルではありません。

※ 各支援策の概要についてはこちらまたは各都道府県のホームページ

操作教育上のデメリット

新しい機器を使いこなすには使い方に習熟しなくてはならず、研修や練習の機会が必要です。元々忙しい現場だからこそロボット導入を検討しているはずです。そのような環境では十分な研修の時間をとることが難しくなっています。

つわぶき荘のように、対象被介護者を絞ったり、メーカー主導の研修を計画する必要があります。

メーカー側も標準的な状況を想定するだけの売り込みではなく、現場ごとのニーズを正確に把握することが大切です。

設置・保管上のデメリット

ベッド型でも椅子型でも、非装着型のロボット介護機器は、設置や保管に場所を取ります。装着型でも普通の衣服のようには保管できません。寄り添いロボットのようなものは、施設内に広くレールを設置しなくてはなりません。収納スペース、設置に耐える建物が必要です。

参考:これまでに開発補助をした機器(介護ロボットポータルサイト)、,介護ロボット等のパッケージ導入モデル,|TOPPAN LIFE SENSING

日本におけるロボット介護の普及の現状

介護する側にもされる側にもメリットがありながら、コスト高などのデメリットも併せ持つ

ロボット介護機器です。では、日本で実際どの程度利用されているのでしょうか。普及の現状を見ていきましょう。

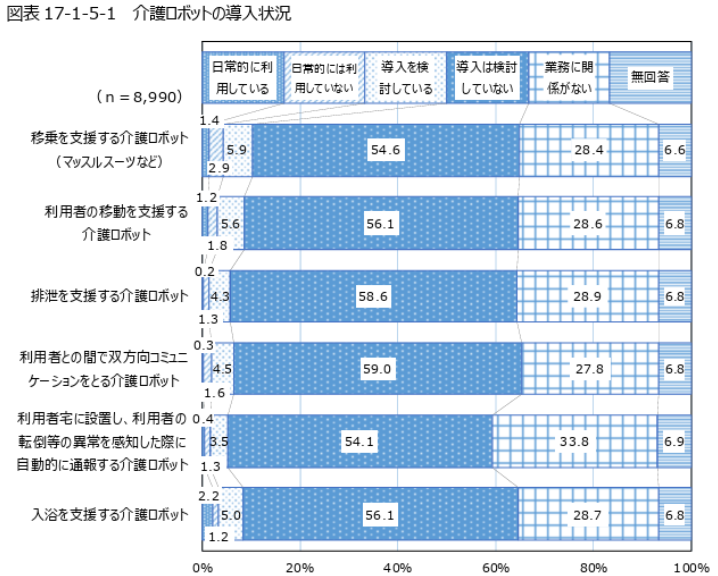

機器の導入率と有効活用率

下の表は、事業所を対象とした2024年の調査結果です。介護ロボットの導入率はいずれも低く、「日常的に利用している」より「日常的に利用していない」が多くなっています。また「導入を検討していない」がどの分野でも50%を超えており、デメリットとして挙げた「コスト」「操作」「設置・保管」が重くのしかかっていることが伺えます。

最下段の「利用者情報」を管理する機器は、他の分野より日常活用率がかなり高くなっています。システム・ソフトを導入のみの手軽さや、担当一人が操作に精通するだけでも活用できるためと考えられます。

ロボット介護の普及と介護保険

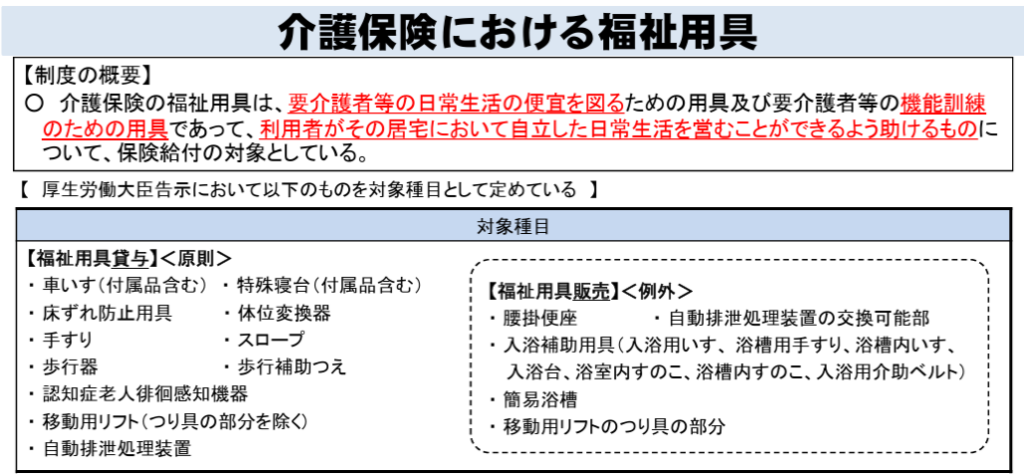

介護施設としても個人としても、介護ロボットを利用するには費用が高いハードルになっています。介護保険が利用できれば経済的な負担はかなり軽くなります。

現在厚生労働省が規定する「介護保険における福祉用具」は下記の通りです。現段階では全ての介護ロボットが「福祉用具」として認められている訳ではありません。しかし、多くの自治体が、必要な介護ロボットの全てを「介護分野の先進的な取組・福祉用具」として介護保険が適用されることを目指しています。

参考:先進的な取組みへの医療保険・介護保険適用について(神奈川県)

ロボット介護とSDGs

最後にロボット介護とSDGsとの関わりを解説します。

17あるSDGsの目標ロボット介護と最も深くかかわるのは、

- SDGs目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」

- SDGs目標12「つくる責任つかう責任」

です。

SDGs目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」との関わり

目標9は「レジリエントなインフラを構築し、だれもが参画できる持続可能な産業化を促進し、イノベーションを推進する」ことを目指します。

心身の負担を軽減するロボット介護機器導入は「レジリエントなインフラを構築する」ことの具現化とも言えます。また、介護者も被介護者も手軽に扱える機器の生産や活用は「だれもが参画できる持続可能な産業化促進」に直結します。そして急激に進む高齢化にブレーキをかけるという「イノベーションの推進」につなげられれば、この目標の達成に大きく貢献することになります。

SDGs目標12「つくる責任つかう責任」との関わり

デメリットの章で、開発・製造者が現場のニーズを正確につかむ必要があるとお話ししました。「つくる責任」を全うする姿です。

普及の現状の章では、事業所においてロボットを導入しても「日常的に利用しない」場合が多いことも解説しました。この点を改善し、有効に活用することが「つかう責任」を達成することにつながります。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

今回はロボット介護について、種類や導入事例、メリット・デメリット、普及の現状について解説してきました。人手不足が振興奈介護業界では、大きなメリットを理解しながらも、コストや実際に活用する際のデメリットを考えると、導入はしたいが現実は難しいというのが正直な現場の声です。

筆者が介護職を退いた直接の原因は「体の大きな認知症の男性高齢者」を、自分ひとりの力と技量ではもう入浴介助できない、と自覚させられたことでした。なにか支援機器があれば、とは感じましたが、スタッフは日々の業務に忙しくて、この上新しい機器の操作の研修には積極的になれない雰囲気でした。

負担やストレスの大きい介護作業・業務を軽減することは、介護する側・される側双方のQOLを高めます。事業所や自治体に向けて「ロボット介護を考えて」と声を挙げたり、前向きに考えている部署や担当者を応援したりすることから、行動を起こせそうではありませんか。

<参考資料・文献>

ロボット | NEDO

総務省|平成27年版 情報通信白書|ロボットの定義とパートナーロボットロボット | NEDO

介護ロボットポータルサイト

総務省:平成27年度版 情報通信白書「注目される背景」

高齢化社会をサポートする介護ロボット | サイエンス リポート | TELESCOPE magazine | 東京エレクトロン

介護ロボットの開発・普及の促進|厚生労働省

介護ロボットの種類と紹介(かながわ福祉サービス振興会)

これまでに開発補助をした機器(介護ロボットポータルサイト)

介護ロボット等の パッケージ導入モデル

寄り添いロボット | サンヨーホームズ株式会社

人型ロボット Pepper(ペッパー)導入事例 | ソフトバンクロボティクス

エフトス

「ロボット技術の介護利用における重点分野」を改訂しました

介護ロボット導入事例集2022(厚生労働省・テクノエイド協会)

事業所における介護労働実態調査 結果報告書(介護労働安定センター)

介護保険における福祉用具(厚生労働省)

先進的な取組みへの医療保険・介護保険適用について(神奈川県)

SDGs:蟹江憲史(中公新書)

くらしをささえているロボット:佐藤知正監修(ポプラ社)

くらしをたすけるロボットたち:岡田博元監修(あかね書房)

この記事を書いた人

くりきんとん ライター

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。