「すべての道はローマに通ず」と言われるほど、地中海世界の中心として栄えたローマ帝国。なぜ、強大なローマ帝国は滅亡への道を辿ったのでしょうか。

その答えは、単なる外敵の侵入だけでは語れません。ローマ帝国の誕生から滅亡までを解説しつつ、政治の変質、経済の衰退、環境の変化、そして人々の意識の変化といった多角的な視点から、衰退の要因を探っていきます。

その長い歴史の中に、現代に活かせる知恵や教訓があるはずです。

目次

ローマ帝国とは

ローマ帝国は、古代地中海世界を中心に広がった強大な国家であり、その歴史は紀元前753年の都市国家ローマの建国に始まります。まずは、ローマ帝国を理解する上で重要な文化、生活、政治・経済、宗教について確認しておきましょう。

文化:ギリシャ文化との融合と独自性

ローマ文化は、ギリシャ文化の影響を受けながらも実用性と普遍性を重視し、独自の発展を遂げました。

建築と技術

【フォルム・ロマヌム (伊フォロ・ロマーノ)】

ローマ人はアーチやコンクリート技術を活用し、水道橋やコロッセウム(闘技場)などの壮大な建築物を建設しました。これらの建造物は都市生活を支えるだけでなく、帝国の権威を示す象徴でもありました。

文学と哲学

キケロやウェルギリウスなどの作家が活躍し、「アエネーイス」などの作品が生まれました。また、ストア派哲学が広まり、人々に理性と秩序を重視する価値観を提供しました。

娯楽と芸術

【イッソスの戦を描いたとされるポンペイ出土のモザイク画】

都市では剣闘士試合や戦車競走、公共浴場などの娯楽が盛んで、美術やモザイク画も発展しました。これらは市民生活に彩りを与えただけでなく、社会統合にも重要な役目を果たしました。

生活:高度なインフラと市民生活

ローマ帝国では都市部と地方で生活様式が異なり、高度なインフラ整備が特徴的でした。

都市部の生活

都市には公共浴場や下水道、水道橋などが整備され、市民は比較的快適な生活を送っていました。しかし都市部には貧富の差も存在し、多くの貧困層が狭い集合住宅(インスラ)で暮らしていました。

【古代ローマのトイレの遺跡】

地方の生活

ローマは農業が主要産業であり、多くの人々が農村で自給自足的な生活を送っていました。研究によれば、地方では都市よりも衛生状態や食生活が良好だったことも分かっています。

食文化

ローマ人は「ガルム」と呼ばれる魚醤や、輸入食材を用いた多様な料理を楽しみました。ポンペイ遺跡からはファストフード店跡地も発見されており、現代社会との類似点を見ることができます。

【ポンペイで発見された古代ローマのパン】

政治・経済:広大な領土管理と法制度

ローマ帝国の政治体制は共和政から帝政へと移行し、その統治システムは高度に発展していました。

法制度

「十二表法」から始まるローマ法体系は、市民権や法治主義という概念を定着させ、西洋法体系の基盤となりました。

経済基盤

【紀元117年頃のローマ帝国の主要街道 概略図】

農業だけでなく、交易も主要産業として活発でした。「全ての道はローマに通ず」と称される道路網は、物流から軍事活動まで、ローマの支えとなりました。貨幣経済も発展し、硬貨には皇帝像が刻まれることで、プロパガンダとしても機能しました。

宗教:多神教からキリスト教へ

ローマ帝国では宗教もまた時代とともに変化し、ギリシャ神話の影響を受けた多神教から、キリスト教への移行が大きな特徴です。

多神教時代

ローマ人はギリシャ神話由来の神々や地域ごとの神々を崇拝し、それらが社会統合にもつながりました。

【関連記事】ギリシャ文明とは?誕生から滅亡までをわかりやすく解説!

キリスト教の台頭

紀元313年にはコンスタンティヌス帝による「ミラノ勅令」でキリスト教が公認され、その後テオドシウス帝によって国教化されました。この宗教変化は西洋社会全体に深い影響を及ぼしました。

ローマ帝国の影響力は、様々な形で現在まで続いており、西洋文明だけでなく世界全体にも多くの遺産を残しています。ローマ帝国について学ぶことは、現代社会への理解にも繋がります。*1)

ローマ帝国の歴史:王政ローマ(紀元前753年〜紀元前509年)

ローマの起源は、伝説と歴史が織りなす紀元前8世紀の物語です。大帝国となる前の、王が支配するこの時代は、後の発展を予感させる出来事に満ちています。

ローマ建国と初期の発展 (紀元前753年頃〜)

紀元前753年4月21日、ロムルスによりローマは建国されました。

ローマによるサビニの女たちの略奪

【ピエトロ・ダ・コルトーナ作「サビニの女たちの略奪」(ローマ、カピトリーニ美術館)】

「サビニの女たちの略奪」は、ローマ建国間もない頃、初代王ロムルスの時代に、ローマが人口を増やすため、近隣のサビニ人の女性たちを祭りに招待して略奪した事件です。この略奪がきっかけでローマとサビニの間で戦いが起こりますが、女性たちの仲介により両者は和解しました。

この争いの後、サビニ人もローマへ移住し、ロムルスとサビニ王ティトゥス・タティウスによる共同統治が始まりました。

都市の拡大とエトルリアの影響 (紀元前641年頃〜)

【今も残るこの時代の消防士の宿舎(ローマ、オスティア・アンティカ遺跡)】

アンクス・マルキウス王は、ローマ初の水道建設やオスティア征服による塩の確保など、都市機能の拡充に貢献しました。この頃のローマは木材輸出とギリシアなどからの輸入品で経済を回していました。

また、エトルリア※出身のタルクィニウス・プリスクスの王位継承は、外国人にも開かれた当時のローマ社会を象徴する出来事でした。彼はエトルリアの技術を導入し、都市の発展に大きく貢献しました。

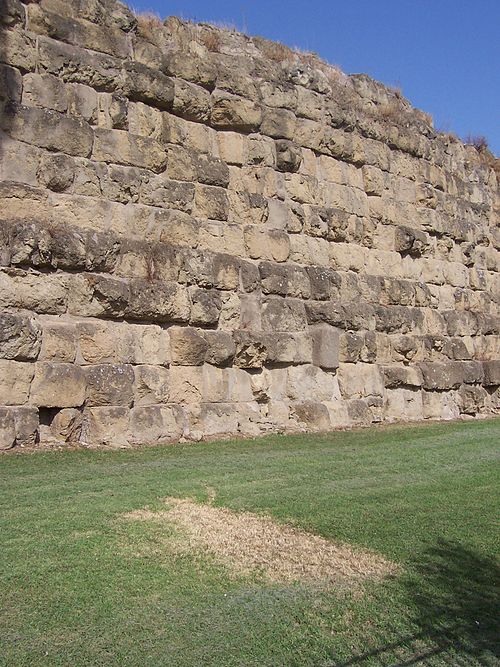

【ローマ・テルミニ駅の近くに現存するセルウィウス城壁の一部】

また、セルウィウス・トゥッリウス王は、ローマの七つの丘を囲む「セルウィウスの城壁」を築き、軍制改革を行うなど、ローマ軍の基盤を築きました。

王政の終焉 (紀元前534年〜紀元前509年)

【公共広場フォロ・ロマーノ(ローマ)】

紀元前535年に王位についた「傲慢王」タルクィニウス・スペルブスの専制政治は、市民の反発を招きました。息子のセクトゥスによるルクレーティア陵辱事件※は、王政への不満を爆発させます。

【イグナーツ・プラッツァー作作「ルクレティアの遺体に復讐を誓うブルトゥス」】

ルクレーティアの悲劇を目撃したルキウス・ユニウス・ブルトゥスは、その遺体を公共広場フォロ・ロマーノに運び、王一族追放を訴え、市民もこれに従いました。紀元前509年、王政ローマは終焉を迎え、共和政ローマの時代が幕を開けます。

ローマ帝国の歴史:共和政ローマ(紀元前509年〜紀元前27年)

【共和政ローマ時代の公文書館「タブラリウム」(ローマ)】

王政を打倒し、貴族による共和政を樹立した紀元前509年から、アウグストゥスが初代皇帝となる紀元前27年までの共和政ローマの時代は、ローマが都市国家から地中海世界を支配する大国へと発展した激動の時代でした。この時代を3つの転換点から解き明かしましょう。

①身分闘争から市民国家へ

古代ローマの初期、社会は貴族と平民という二つの明確な階級に分かれていました。しかし、この不平等な構造は、やがてローマを揺るがす大きな身分闘争を引き起こします。

護民官の誕生(紀元前494年)

貴族に対抗するため、平民(プレブス)の代表として護民官(トリブヌス・プレビス)が平民会で選出され、貴族による不当な行為から平民を守る役割を担いました。

十二表法の制定(紀元前450年頃)

貴族と平民の間の法的な不平等を解消するため、成文化された法典である「十二表法」が制定されました。法の内容を明確化することで、貴族による不当な法の運用を防ぐことが期待されました。

リキニウス・セクスティウス法(紀元前367年)

この法律は、二人の執政官(コンスル)のうち少なくとも一名は平民から選出されることを定めました。これにより、平民が最高位の政務官に就任する道が開かれ、貴族による政治の独占が是正されました。

これらの変革は、ローマ軍の主力である平民の地位向上を促し、イタリア半島統一(紀元前272年)の原動力となりました。

アウグストゥスの統治とパクス・ロマーナ

【プリマポルタのアウグストゥス(バチカン美術館)】

アウグストゥスは、内乱の世紀を終結させ、共和政の制度を尊重する姿勢を取りながらも、軍事力と巧みな政治手腕によって帝政の基礎を確立しました。

属州の統治機構を整備し、軍団を再編することで帝国の安定を図り、「パクス・ロマーナ」と呼ばれる長期的な平和を実現しました。この平和な時代は、ローマ帝国の繁栄の基盤となり、

- 経済活動の活性化

- 広大な領土内での文化交流

- インフラ整備

などが進みました。

②ポエニ戦争と帝国の前兆

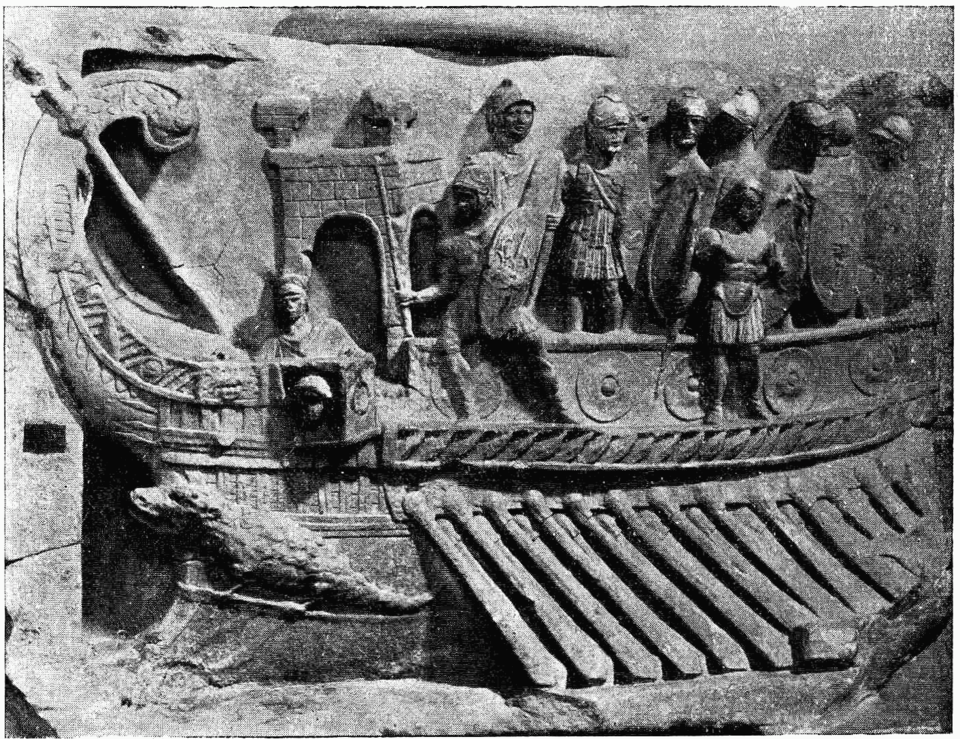

【この時代のローマ海軍の二段櫂船のレリーフ(バチカン美術館)】

地中海の覇権を賭けたローマとカルタゴ※との三度にわたる戦いは、ローマを都市国家から世界帝国へと変質させる転換点となりました。

第1次ポエニ戦争(前264-前241年)

【カルタゴ人が作成したローマ製三段櫂船のモザイク(チュニス、 バルド国立博物館)】

シチリア島の支配権を巡り第1次ポエニ戦争が勃発。ローマは海軍を急造し、初の属州を獲得します。

カルタゴはイベリア半島に新たな拠点を築き、復讐の機会を伺いました。

第2次ポエニ戦争(前218-前201年)

【セバスチャン・スロッツ作「ハンニバル」(パリ、ルーブル美術館)】

カルタゴの名将ハンニバルは、アルプス越えという前人未到の作戦を成功(このとき戦象※37頭を率いたが生存は僅か3頭)させ、カンネーの戦い※ではローマ軍を壊滅させるなど、卓越した軍事力でローマを追い詰めました。しかし、ザマの戦いで敗北後、亡命先のビテュニアでローマの追っ手から逃れるため、自ら毒を仰ぎました。

第3次ポエニ戦争(前149-前146年)

【フアン・アントニオ・デ・リベラ作「ヌマンシアの破壊」(マドリード、サン・フェルナンド王立美術アカデミー)】

「カルタゴは滅ぼされなければならない」の叫びのもと、スキピオ・アエミリアヌス(小スキピオ)が率いるローマはカルタゴに徹底的な破壊を実行します。都市は灰燼に帰し、生き残りは全て奴隷にされました。

この時に「塩を撒かれた土地は不毛の地と化した」という伝説が生まれました。この伝説は、ローマによるカルタゴへの徹底的な破壊を象徴的に表しており、二度と再興させないという強い意志を示唆していると考えられます。

③内乱の世紀と共和政の終焉

ローマの支配が拡大する陰で、共和政の根幹は徐々に蝕まれていきました。民衆の不満、軍隊の台頭、そして権力闘争が、やがて共和政を終焉へと導きます。

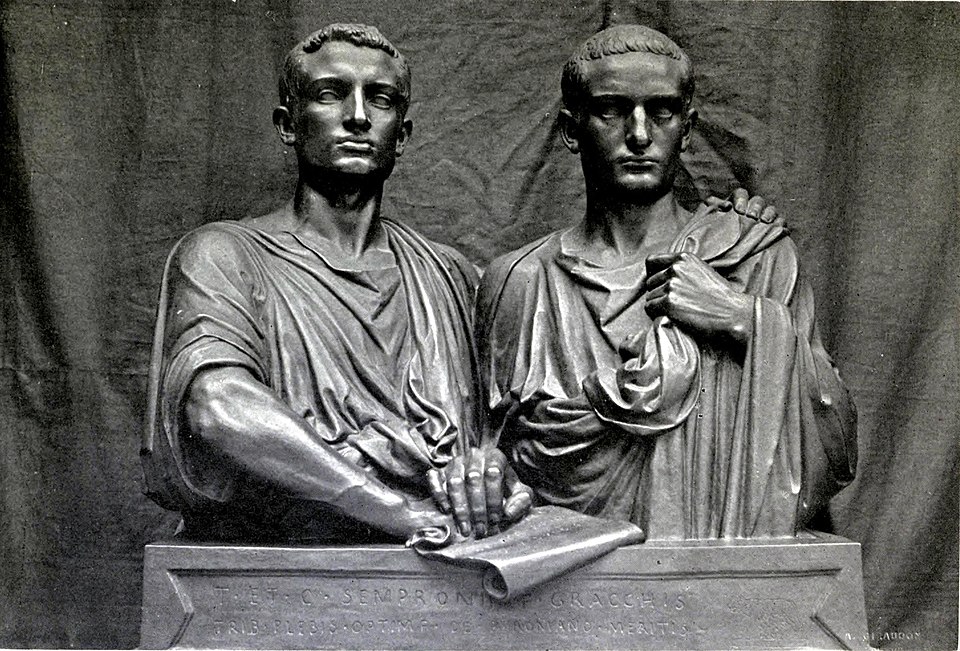

グラックス兄弟の改革(前133〜前121年)

紀元前2世紀中頃、グラックス兄弟※は貧富の格差拡大に対し、土地改革を試みました。しかし、彼らの改革は富裕層の抵抗を招き、兄弟は相次いで暗殺され、ローマ社会に激しい対立をもたらしました。

【ウジェーヌ・ギョーム作「グラックス兄弟」】

軍の私兵化

中小農民の没落により、従来の徴兵制度は機能不全に陥りました。ガイウス・マリウス※は新たに職業軍人制を導入し、兵士たちは国家よりも将軍個人への忠誠を重視する傾向を強めます。

スッラが武力を用いてローマを制圧した出来事は、軍隊の政治介入を決定的なものとし、元老院の権威を著しく失墜させました。

【ジャン=ジェルマン・ドルーエ作「ミントゥルナエのマリウス」(ルーヴル美術館)】

三頭政治と内戦

【ピエトロ・ダ・コルトーナ作「クレオパトラをエジプト女王へ据えるカエサル」(フランス、リヨン美術館))】

紀元前1世紀には、カエサル、ポンペイウス、クラッススによる第一回三頭政治が成立し、共和政の原則は形骸化しました。カエサルの台頭は他の二人の反発を招き、内戦が勃発。カエサルが勝利するも暗殺されます。

カエサル暗殺後、オクタウィアヌス、アントニウス、レピドゥスによる第二回三頭政治が成立しますが、再び対立が生じ内戦となります。最終的にオクタウィアヌスが勝利し、共和政は終わりを告げ、帝政へと移行していくことになります。

【ヴィンチェンツォ・カムッチーニ作「ユリウス・カエサルの死」(ローマ国立近代美術館)】

【故事】ユリウス・カエサルの「賽は投げられた」

「賽は投げられた」は、ユリウス・カエサルがルビコン川を渡る際に放ったとされる言葉です。この言葉は、もはや後戻りできない決断を下し、運命に身を委ねる覚悟を示したとされています。この故事は、現代でも決断の瞬間に使われる有名な言葉として知られています。

ローマ帝国の歴史:帝政ローマ(紀元前27年〜395年)

【ネロ・クラウディウス・カエサル・アウグストゥス・ゲルマニクス】

共和政から帝政への移行期、ローマは「プリンケプス(第一人者)」を頂点とする新たな体制を築き上げました。しかし、その後の帝国の変遷は、権力闘争と社会の変動に彩られ、やがて専制君主政へと移行していきます。

プリンキパトゥス(元首政)の成立と安定(紀元前27年~2世紀)

この時代、皇帝は権力を掌握していましたが、「元老院の第一人者(プリンケプス)」として君臨し、共和政の伝統を尊重する姿勢を示していました。

ユリウス=クラウディウス朝の光と影

アウグストゥスの後を継いだユリウス=クラウディウス朝は、血縁による帝位継承を行いましたが、後にカリグラ※やネロ※といった皇帝による専制的な支配や暴政が見られました。

彼らの予測不能な行動は元老院との対立を深め、帝位継承をめぐる陰謀や混乱も頻発し、安定した時代の中に影を落としました。

五賢帝時代の繁栄と限界

【ハドリアヌスの長城】

96年のネルウァ即位から始まる五賢帝の時代は、養子による帝位継承というシステムが機能し、帝国の安定と繁栄が頂点を迎えます。この時期は「パクス・ロマーナ(平和なローマ)」の最盛期でした。

- ネルウァ:養子継承制の創始者。元老院との協調を重視し、トラヤヌスを後継に指名した

- トラヤヌス:帝国最大領土を達成。ダキア征服と属州開発で経済的繁栄を実現

- ハドリアヌス:領土維持に転換。防衛線「ハドリアヌスの長城」を構築し文化振興を推進

- アントニヌス・ピウス:「敬虔」の異名を持ち、内政安定化と法整備に注力し平和を維持

- マルクス・アウレリウス:「哲人皇帝」と呼ばれ、「自省録」を著すもゲルマン民族の侵攻に直面する

しかし、この安定の陰で、社会の階層化や貧富の格差といった問題も潜在的に存在していました。

ドミナートゥス(専制君主政)の確立と帝国の再編(3世紀末~4世紀)

2世紀末からの内乱と外敵の侵入が頻発する「3世紀の危機」を経て、ディオクレティアヌス帝が皇帝権を強化し、皇帝を神格化する専制君主政(ドミナートゥス)へと体制が大きく移行しました。

軍人皇帝時代の混乱

3世紀は、軍隊が皇帝の擁立と廃位を繰り返す軍人皇帝時代に突入し、帝位が短期間で頻繁に交代する異常な事態となりました。外敵の侵入も激化し、帝国の辺境が脅かされる一方で、内乱が各地で発生し、帝国は危機に瀕しました。

経済も混乱し、銀貨の質低下によって貨幣価値が下落するなど、社会全体が不安定な状況に陥りました。パルミラ王国といった地方勢力が自立の動きを見せるなど、帝国の分裂の兆候も現れます。

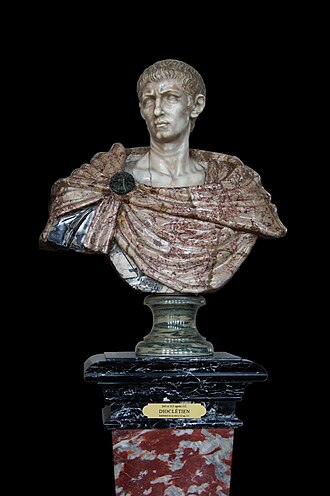

ディオクレティアヌスの四帝分治制

【ローマ皇帝ディオクレティアヌス(フランス、ヴォー=ル=ヴィコント城)】

ディオクレティアヌスは、広大になった帝国を効果的に統治するため、293年、東西に正帝を、それぞれに副帝を置く「四帝分治制(テトラルキア)」を導入しました。また、属州の再編や税制の改革、価格統制令の発布など、帝国の立て直しに向けた様々な政策を実施すると同時に、キリスト教徒に対する大規模な迫害も行いました。

しかし、この体制はディオクレティアヌス引退の後、すぐに崩壊に向かいました。

コンスタンティヌス帝の帝国再建

【コンスタンティヌス1世崩御時のローマ帝国の勢力範囲】

ディオクレティアヌス帝の退位後は、再び内乱が勃発します。その中でコンスタンティヌス帝は軍事力によってライバルを次々と打ち破り、再び帝国を統一しました。

また、313年の「ミラノ勅令」によって、キリスト教を公認し、帝国の精神的な基盤を大きく変えました。さらに、コンスタンティヌス帝はローマから東方の要衝であるビュザンティオンに遷都し、コンスタンティノポリスと改名、新たな帝国の中心地を築きます。

官僚制度と軍制を再編し、帝国の再建と安定化に尽力しました。

ローマ帝国の歴史:東西ローマ帝国の分裂とそれぞれの終焉(395年〜476年)

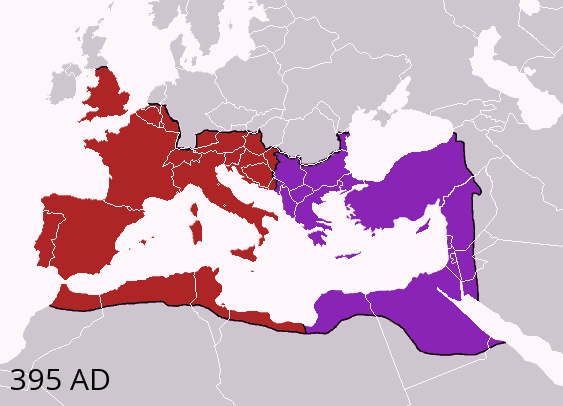

【テオドシウス1世没後、395年のローマ帝国の分割】

395年のテオドシウス1世死後、ローマ帝国は二人の息子に分割され、東西それぞれに皇帝が立つ分治体制が確立しました。西ローマ帝国は5世紀末に滅亡を迎える一方、東ローマ帝国(ビザンツ帝国)はその後千年近く存続しましたが、その文化や政治体制は次第に古代ローマとは異なる様相を呈していきました。

東西分裂の背景と395年の分治体制

ローマ帝国は、広大な領土ゆえに以前から行政区分の必要性が認識されていましたが、395年の東西分割は、テオドシウス1世の死を契機に、二人の息子(長男アルカディウスが東方・次男ホノリウスが西方)による統治が始まったことで本格化しました。

この分割は、単なる行政区分の変更ではなく、後の東西ローマ帝国のそれぞれの命運を決定づける重要な転換点となりました。

分裂の実態:法律上の統一と現実的な分離

東西の帝国は、法的には依然として一つのローマ帝国であるという認識を共有していましたが、現実にはその歩みは大きく異なっていました。元老院は名目的な統一性を保っていたものの、東西の貨幣経済には差異が生じ、ゲルマン系部族に対する対応も東西で異なる様相を示しました。

西ローマ帝国の衰退と終焉(395~476年)

5世紀の西ローマ帝国は、ゲルマン系部族の侵入が激化し、軍事的な劣勢が顕著となりました。皇帝の権威は低下し、ゲルマン系の将軍たちが政治の実権を握るようになり、最終的に476年に西ローマ帝国は終焉を迎えます。

ゲルマン勢力の浸透と「蛮族」将軍の台頭

西ローマ帝国では、スティリコやアラリックといったゲルマン系の有力な将軍たちが台頭し、帝国の政治に大きな影響力を持つようになりました。ホノリウス帝は首都をローマから防衛に有利なラヴェンナへ遷都しましたが、430年にはヴァンダル族が北アフリカを占領し、帝国の経済基盤を揺るがしました。

皇帝権の空洞化と476年の廃位

5世紀後半には、西ローマ皇帝はリキメルのようなゲルマン系将軍によって擁立・廃位が繰り返される傀儡と化していました。そして476年、ゲルマン人の傭兵隊長オドアケルによって最後の皇帝ロムルス・アウグストゥルスが廃位され、西ローマ帝国の皇帝の地位は消滅しました。

東ローマ帝国の存続と変化(395~1453年)

東ローマ帝国は、西ローマ帝国が滅亡した後も約千年もの間存続し続けましたが、その間にギリシア文化の影響が強まり、政治体制も変化し、後世には「ビザンツ帝国」と呼ばれるようになります。

コンスタンティノポリスの防衛体制

首都コンスタンティノポリスは、堅固なテオドシウス城壁によって外敵の侵入を度々防ぎました。東ローマの強力な海軍力と秘密兵器ギリシア火炎※は、帝国の防衛において重要な役割を果たしました。

ユスティニアヌス帝の西方再征服と限界

6世紀のユスティニアヌス帝は、名将ベリサリウスを派遣し、かつての西ローマ帝国の領土の一部を再征服する試みを行いました。しかし、

- ゴート戦争の長期化

- 財政負担の増大

- ペストの流行

などが重なり、再征服は限定的な成果に留まりました。

分裂の歴史的意義と学術的議論

現在でも、東西ローマ分裂の時期やその性質については、歴史学において様々な議論がなされています。

分裂時期をめぐる学説の変遷

従来の学説では、395年のテオドシウス1世の死による帝国分割が東西分裂の始まりとされてきました。しかし近年では、それ以前のウァレンティニアヌス朝における東西分治をより重視する見方や、緩やかな分裂が時間をかけて進行したとする学説も提唱されています。

帝国の東西分裂後、ラテン語を基盤とする西と、ギリシア語を基盤とする東で、言語や文化的な差異が明確になっていきました。また、キリスト教会の分裂の萌芽も見られ始め、ローマ法の継承の仕方も東西で異なる発展を遂げました。*2)

ローマ帝国の滅亡理由

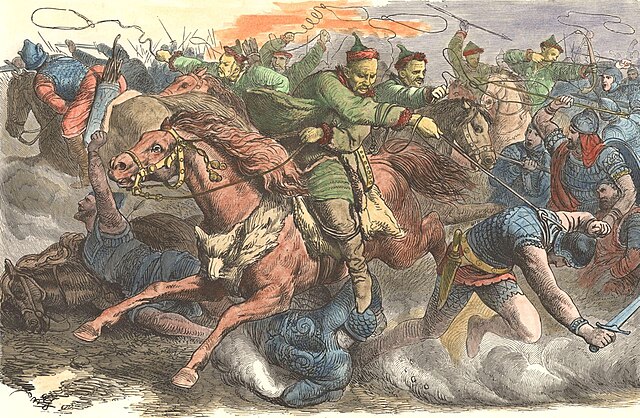

【ヨーハン・ネーポムク・ガイガー作木版画:フン族を描いた歴史画】

永遠に続くと考えられたローマ帝国でしたが、5~6世紀にかけて徐々に衰退し、西ローマ帝国は476年に滅亡しました。ローマ帝国が滅亡に至った主な要因を見ていきましょう。

①政治の混乱と変質

帝政後期には、皇帝の権力が強大化する一方で、軍人皇帝時代のような内乱と帝位簒奪が頻発し、帝国の安定を大きく損ないました。

軍人皇帝時代の到来

セウェルス朝末期の混乱後、各地の将軍が兵士に推されて帝位を争い、内乱が繰り返されました。3世紀の軍人皇帝時代(235〜284年)には26人の皇帝が交替し、デキウス帝の戦死(251年)など、外征中の皇帝死亡なども統治不安を加速させました。

帝国の東西分裂

テオドシウス帝の死後、帝国は東西に分割統治されるようになり、それぞれの皇帝が異なる課題に直面することになりました。「分割=滅亡の直接原因」ではありませんが、西ローマ帝国は経済的基盤が弱く、軍事力も脆弱なことが露呈するきっかけとなりました。

②経済の衰退

後期のローマ帝国の経済は、様々な問題を抱えるようになり、国力の低下につながりました。

貨幣の悪貨化

五賢帝時代の終焉後、軍事費増大に伴う財政難から貨幣改鋳が度々行われました。セプティミウス・セウェルス帝期(193〜211年)には銀貨の銀含有量が50%〜70%に低下し、その後も貨幣価値の低下を解決することはできませんでした。これにより「金貨1枚=銀貨25枚」の伝統的相場が崩壊し、物価高騰と信用喪失が経済を混乱させました。

農業の停滞と食糧危機

イタリア国内の経済は農業に依存していましたが、

- 嗜好品生産に偏り、主食生産への転換ができなかった

- 不在地主による大土地所有は農地の生産力低下

- 4世紀には食糧を北アフリカに依存するようになった

- 大土地所有制(ラティフンディア)の拡大が中小農民を没落させた

などの要因が招いた食糧不足が社会不安を招いたと考えられます。

③環境の変化と資源の枯渇

文明の盛衰には環境が影響を与えることが指摘されており、ローマ帝国においても同様の側面があったと考えられます。

森林破壊

ローマの拡大とともに、都市建設や燃料、鉱業のために森林が伐採されました。これにより、土壌の劣化が生じた可能性があります。

気候変動

ローマの全盛期は気候が温暖で安定した時期でしたが、その後の気候変動がゲルマン民族の大移動を招き、ローマを圧迫しました。

④外的要因と異民族の侵入

帝国の周辺にいた異民族の活動が活発化し、ローマ帝国への侵入を繰り返しました。

ゲルマン民族の大移動

375年以降、ゲルマン民族の大移動が帝国を揺るがしました。これはフン族の圧力がゲルマン諸族を西方に押し出したことが背景にありました。

ローマには西ゴート族、ヴァンダル人、フン族などの侵入が相次ぎ、帝国の領土が侵食されました。

アッティラの侵攻

【アッティラのレリーフ(イタリア、パヴィアのチェルトーザ修道院)】

中央アジア起源のフン族を率いたアッティラ※の侵攻(451-452年)が、ローマ領内のゲルマン系部族をさらに混乱させ、帝国の防衛体制を決定的に弱体化させました。さらに、フン族の騎馬戦術はゲルマン系部族の戦争様式を変容させ、ローマ軍のゲルマン人依存が加速します。

⑤ローマ人のアイデンティティの変容

帝国の存続を支えた「ローマ人」という自己認識が、外圧の高まりとともに排他的な性質へと変質したことが、社会的分裂を深化させました。

多民族排斥運動

経済低迷と政治混乱の中、市民の不満が外部部族へ向けられた結果、外国人排斥運動が発生。寛容の精神が失われ、多民族共存の基盤が崩壊しました。

軍隊のゲルマン人依存

排他的な国民意識が高まる一方で、防衛の主力をゲルマン傭兵に依存する矛盾が顕在化します。排斥運動がゲルマン系将兵の離反を招き、スティリコ処刑(408年)※を契機に防衛体制が瓦解し、アラリック率いる西ゴート族のローマ略奪(410年)を誘発する要因となりました。

これらの要因が複合的に作用し、かつて広大な領域を支配したローマ帝国の西側部分は、ついに滅亡という結末を迎えることになったのです。*3)

ローマ帝国とSDGs

ローマ帝国の繁栄と衰退の歴史は、現代社会が直面する持続可能性の課題を深く映し出す鏡です。高度な技術と社会基盤がもたらした繁栄と、環境負荷や社会的不均衡が招いた衰退の両面から、SDGsが目指す未来への道標を探りましょう。

SDGs目標6:安全な水と衛生を世界中に

古代ローマのコンクリート技術は、現代の技術者も驚くほどの耐久性を誇り、水道橋(アクアダクト)を2000年以上も持続させました。一方で、ローマの水道橋は都市部に清潔な水を供給しましたが、属州との格差が顕著でした。

持続可能な水管理のためには、技術革新と同時に、資源の公平な分配とインフラの維持管理が重要です。

SDGs目標8:働きがいも経済成長も

奴隷制度に依存した経済構造は生産性の限界を露呈させました。奴隷による重労働は、農業生産性の向上を妨げ、帝国の食糧供給の不安定化につながりました。

労働者の権利を尊重し、技術革新と組み合わせることで、持続可能で包容的な経済成長が実現可能です。

SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を

森林伐採による土壌劣化は、農業生産の低下や気候変動を引き起こし、帝国の衰退を招いた一因となりました。このような過去の過ちから学び、持続可能な土地利用と資源管理を行うことで、気候変動の影響を軽減できます。

SDGs目標16:平和と公正をすべての人に

「パックス・ロマーナ」と呼ばれた平和は多民族統合によって築かれましたが、後期の排他的政策が内部分裂を招きました。SDGsが求める「誰も取り残さない」社会の実現には、多様性を尊重するガバナンスの構築が欠かせません。*4)

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

ローマ帝国の盛衰は、現代社会が直面する課題の多くと深く共鳴します。過去の歴史から学び、現代の技術と倫理観を融合させることで、持続可能な未来への道筋を描くことができるでしょう。

ローマ帝国の税制や社会構造の変遷は、現代の経済システムや社会政策にも示唆を与えます。中間層の没落や税システムの崩壊は、社会の安定と持続可能性を損なう要因となり得ます。

現代社会がSDGsで目指す「誰も取り残さない」社会の実現には、ローマが直面した「成長の限界」を超える新たなパラダイムが不可欠です。ローマ帝国の栄枯盛衰は、多様性を尊重し、自然と調和した社会構築の必要性を今に語りかけています。*5)

<参考・引用文献>

*1)ローマ帝国とは

WIKIMEDIA COMMONS『Forum Romanum panorama 2』

WIKIMEDIA COMMONS『Battle of Issus mosaic – Museo Archeologico Nazionale – Naples 2013-05-16 16-25-06 BW』

WIKIMEDIA COMMONS『Ostia-Toilets

WIKIMEDIA COMMONS『Pompei pane』

WIKIMEDIA COMMONS『Voies-romaines Empire』

Wikipedia『古代ローマ』

Wikipedia『王政ローマ』

世界史の窓『ローマ帝国』

世界史の窓『ローマ文化』

NATIONAL GEOGRAPHIC『ローマは一日にしてならず、古代ローマ誕生の歴史 伝説になったローマの起源から、西洋を支配する強大国に発展するまで』(2023年3月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『人糞が明かす古代ローマ人の生活』(2011年6月)

Yhaoo!ニュース『古代ローマは「人間」が面白い! 暴君も賢帝も、個性がわかれば歴史が見えてくる。』(2025年4月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『古代都市ポンペイは、現代社会にそっくりだった ファストフード店や高級輸入食材、遺跡の修復プロジェクトで判明』(2016年4月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『21人と282体の動物の骨を発掘、ローマ時代の英国の生贄か、研究』(2025年3月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『古代ポンペイの驚きのグルメ事情、ラザニアの祖先やいけす料理も』(2023年8月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『古代ローマで大人気、万能調味料「ガルム」とは 発酵させた魚と塩から作る魚醤、交易路の形成にも寄与』(2018年1月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『威力は.44マグナム並み! 古代ローマ軍の鉛弾 1900年前の殺人兵器、120メートル先の塁壁に向かって集中砲撃』(2017年5月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『すべての道はローマに通ず 帝国の枠組みを作った32万キロの街道 古代世界の物流と軍事活動を支えた巨大ネットワークと、それを支えた建設技術の数々』(2021年2月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『古代ローマ時代の小さなお宝23点が教えてくれる2千年前の日常ペンダントから硬貨、サンダルまで、壮大な遺跡だけではない古代ローマの遺産』(2022年11月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『古代ローマの様子がありのまま、世界遺産メリダの遺跡群 三大競技建築物から貴重なモザイク画まで、スペイン南部』(2021年12月)

世界史講義録『第16回 ローマの文化』

前川 高志『ローマ帝国による統合をめぐって』(2020年)

現代ビジネス『意外と知られていない……ローマ帝国の人々と現代の私たちで共通していること』(2024年2月)

Spaceship Earth『ギリシャ文明とは?誕生から滅亡までをわかりやすく解説!』(2025年3月)

*2)ローマ帝国の歴史

WIKIMEDIA COMMONS『Cortona Rape of the Sabine Women 01』

WIKIMEDIA COMMONS『Shrine Caserma dei Vigili Ostia Antica 2006-09-08』

WIKIMEDIA COMMONS『Servian Wall-Termini Station』

WIKIMEDIA COMMONS『Forum Romanum Rom』

WIKIMEDIA COMMONS『N03Brutus-u-Lucretia』

WIKIMEDIA COMMONS『010218 campidoglio tabularium 01』

WIKIMEDIA COMMONS『Statue-Augustus』

WIKIMEDIA COMMONS『D473-birème romaine-Liv2-ch10』

WIKIMEDIA COMMONS『Romtrireme』

WIKIMEDIA COMMONS『Hannibal Slodtz Louvre MR2093』

WIKIMEDIA COMMONS『La destrucción de Numancia, de Juan Antonio Ribera (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando)』

WIKIMEDIA COMMONS『Eugene Guillaume – the Gracchi』

WIKIMEDIA COMMONS『Drouais Marius at Minturnae』

WIKIMEDIA COMMONS『Pietro Da Cortona-Lyon』

WIKIMEDIA COMMONS『Vincenzo Camuccini – La morte di Cesare』

WIKIMEDIA COMMONS『Nero 1』

WIKIMEDIA COMMONS『Hadrian’s Wall west of Housesteads 3』

WIKIMEDIA COMMONS『Diocletien Vaux1』

WIKIMEDIA COMMONS『ConstantineEmpire』

WIKIMEDIA COMMONS『Theodosius I’s empire』

Accademia Studioitalia『ローマ帝国の興亡: 歴史年表』(2023年9月)

弓削 達『地中海世界とローマ帝国』

世界史の窓『ローマ皇帝』

世界史の窓『神聖ローマ帝国』

NATIONAL GEOGRAPHIC『ギリシャを偏愛したローマ皇帝、ハドリアヌス ギリシャ風のひげを蓄え、アテナイに新たな繁栄をもたらした』(2020年12月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『ルビコン川を渡る、禁を犯したカエサルの決断 歴史の中の「逆境を跳ね返した決断」(5):ユリウス・カエサル』(2020年5月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『中東に残る古代ローマの栄華、驚きの遺跡群、ジェラシュ 聖書の「王の道」に築かれた古代都市の物語、ヨルダン』(2021年1月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『砂漠から丸ごと姿を現したローマ帝国の古代都市 千年間砂の下に埋もれていた世界遺産ティムガッドの物語』(2019年8月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『ローマ時代の戦車レース、非常に珍しいモザイク画 幅25メートル超、競技場やレース自体も描写』(2017年8月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『黄金の馬頭像を初公開、古代ローマの辺境で出土 発掘進む居住地「ヴァルトギルメス」、古代ローマとゲルマンの意外な関係を示唆』(2018年8月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『異例のローマ皇帝マクリヌスとは 『グラディエーターII』で注目 北アフリカの無名の一族から古代ローマの最高権力者に』(2024年11月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『暴君ネロに次ぐ悪評の皇帝カリギュラは、どれほど嫌われていたのか? ローマ帝国で最も敬愛されたリーダーの息子が歩んだ悲劇』(2024年4月)

Wikipedia『ローマ皇帝一覧』

WIKIVERSITA『Riepilogo Impero romano』

WORLD HISTORY ENCYCLOPEDIA『Impero Romano』(2018年3月)

Studenti『Storia romana: cronologia degli eventi e protagonisti』

Wikipedia『戦象』

*3)ローマ帝国の滅亡理由

WIKIMEDIA COMMONS『Hunnen』

WIKIMEDIA COMMONS『Brogi, Carlo (1850-1925) – n. 8227 – Certosa di Pavia – Medaglione sullo zoccolo della facciata』

南川 高志『ローマ帝国の衰亡とは何か』

現代ビジネス『「1000年以上続いた帝国」が滅亡に至った、意外すぎる理由 城壁は最後まで破られなかった』(2023年6月)

ROMANO IMPERO『PERCHE’ CADDE L’IMPERO ROMANO』(2021年3月)

Nicola Mancassola『N. MANCASSOLA, Le forme del popolamento rurale nel territorio Decimano dalla caduta dell’Impero Romano all’anno Mille, in Orme nei Campi. Archeologia a sud di Ravenna, a cura di M. Ficara, V. Manzelli, Firenze 2008.』

世界史の窓『西ローマ帝国の滅亡』

グレン・ハバード、ティム・ケイン『なぜ大国は衰退するのか 古代ローマから現代まで』(2014年10月)

環境省『第2節 1 古代文明の盛衰の歴史』

日本経済新聞『ローマ帝国滅亡に新解釈 排他主義まん延で自壊? 変容説との議論 活発に』(2014年4月)

TURKISH Air&Travel『ビザンツ帝国(東ローマ帝国)とは?千年の繁栄と歩みをわかりやすく徹底解説!』

大和総研『古代ローマ帝国の滅亡』(2014年6月)

PRESIDENT Online『なぜローマ帝国はあれほど栄え、そして滅びたのか…最新研究でわかった「どちらも気候変動」という意外な答え』(2023年12月)

Newsweek『ローマ人は「鉛汚染」でIQを低下させてしまった…考古学が解き明かす「帝国の失敗」』(2025年3月)

木村 凌二『帝国通過と属州都市の貨幣鋳造権』(1979年)

Wikipedia『貨幣改鋳』

*4)ローマ帝国とSDGs

CNN『古代ローマの建物はなぜ長持ちするのか、科学者が謎を解明』(2023年4月)

HITACHI『科学・技術史から探るイノベーションの萌芽[第3章]ローマ・ヘレニズム科学技術概説(Part3)』(2022年12月)

HITACHI『第30回 古代ローマに学ぶグローバル経営術 塩野 七生 氏』

大月 康弘『中世ローマ帝国の社会経済システムー再分配国家と市場の役割ー』

佐藤 孝裕『環境破壊と文明の衰亡』(1997年)

SWI swissinfo『遺骨が語る古代ローマ人の暮らし』(2021年10月)

工藤 裕子『イタリアの都市計画と土地利用一住宅政策を軸とした都市計画の展開一』(1997年)

Martin Bakers『農業:古代ローマからコロンビア取引所まで』

久田 真『古代ローマ・コンクリートから学べること』

遠山鉄工所『古代ローマの水道』(2021年5月)

ウベール・シャンソン『ローマ時代の水工学:水利構造物から給水能力まで』(2010年)

*5)まとめ

イタリア研究会『ローマ水道が世界帝国を作った。そして江戸は?』(2010年4月)

東洋経済オンライン『古代ローマの栄枯盛衰から学ぶべき「教訓」 中間層が没落する国は衰退の道をたどる』

東洋経済ONLINE『古代ローマに学ぶ効率的な「税システム」のあり方 「脱税」で崩壊したローマ帝国の歴史を紐解く』(2021年12月)

ARTnews『ローマ帝国滅亡の歴史を塗り替える大発見。中央イタリアの畑の中に豊かな文明の跡』(2023年12月)

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。