SDGsの目標2は「飢餓をゼロに」です。

2030年までに世界中の飢餓をなくすことを目指しており、そのためには特に貧困層や幼児など弱い立場にいる人への支援が必要になります。

飢餓と聞くと「遠い国の話」という印象を持たれる方が多いと思います。

実際、飢餓や貧困といったワードは日々の生活の中ではあまり頻繁に出てくる言葉ではないかもしれません。

日本でも飢餓に関する問題があり、食品ロスや栄養格差・食料安全保障などの課題が残ります。

しかし、日本でも飢えに苦しむ方は少なからずとも存在します。さらに、この目標は飢餓に加えて持続可能な農業にも焦点を当てています。

つまり、私たちの生活と密接に関わる目標なのです。

そこでこの記事では、SDGsの17の目標のうちのひとつである、SDGs目標2「飢餓をゼロに」を掘り下げ、企業の取り組みや個人ができることまで紹介していきます。

目次

SDGs2「飢餓をゼロに」とは?

まずは、目標2について簡単に説明します。

SDGs2「飢餓をなくそう」を簡単に

SDGs2の目標「飢餓をなくそう」とは、文字通り飢餓をなくすことに加えて、持続可能な農業の形を実現することを目指しています。

飢餓の対策としては、食料を支援するなどの方法があり、まずは命を落とさないためにも世界が力を合わせて支援していかなければなりません。しかし、この支援がなんらかの理由でストップしてしまった際、飢餓に苦しむ人々は命を落としてしまうでしょう。

そこで、自立して食糧を得られるようにするために、どのような場所でも将来にわたって実行できる持続可能な農業の体制を整えていこう、というのが目標2の意図するところです。

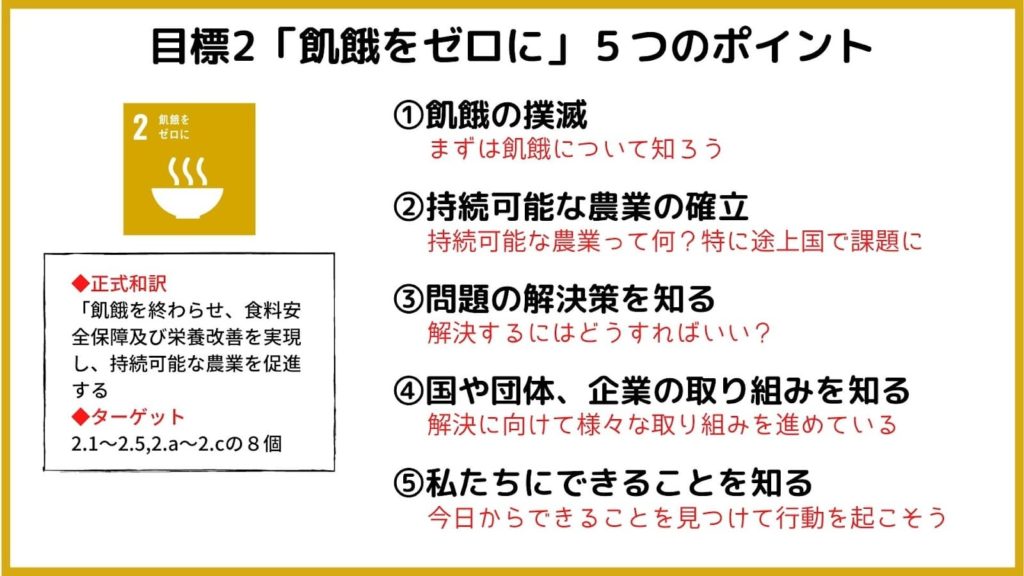

と言っても難しく感じる人も多いと思います。そこで次に、SDGs2「飢餓をゼロに」の理解を深めるためのポイントをまとめました!

まずはイメージ画像でポイントを簡単に押さえよう!

この記事はボリュームが大きいので、まずは気になるポイントだけ詳しく抑えてみても良いかもしれません。

では、ここからより具体的な内容に踏み込んでいきましょう!

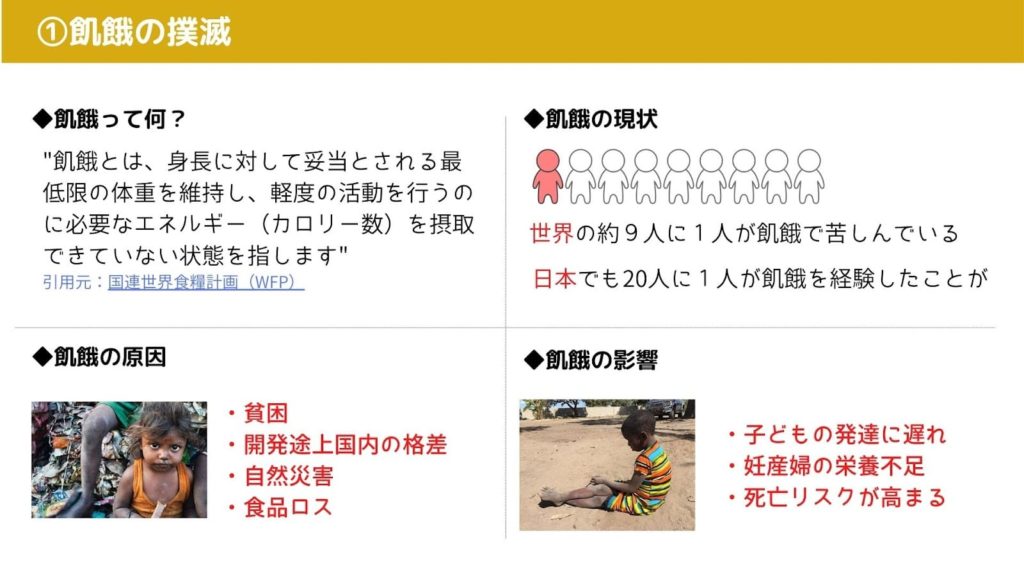

SDGs2のキーワード飢餓とは

では、飢餓とはどのような状態を示すのでしょうか。

国連世界食糧計画(WFP)では飢餓を次のように定義しています。

飢餓とは、身長に対して妥当とされる最低限の体重を維持し、軽度の活動を行うのに必要なエネルギー(カロリー数)を摂取できていない状態を指します

国連世界食糧計画(WFP)

生きる上で最低限必要な食糧がない環境が飢餓状態ということです。

2022年度に発表された世界の食糧安全保障と栄養の現状によると、2021年には世界で7億200万人〜8億2,800万人が飢餓に直面したとされています。総務省統計局が行った世界の統計によると2021年の総人口は79億900万人だったため、およそ約9人に1人が社会的な生活や生存が困難な飢餓状態にあったと言えます。

【関連記事】食料問題とは?今日本・世界で起きていることや私たちにできること

多くの子どもたちが飢餓により命を落としている

また、日本ユニセフ協会によると

- 5.6秒に1人、飢餓によって多くの命が失われている

- 5歳まで生きられない子どもたちは年間560万人

飢餓によって失われる命でもっとも多いのが幼い子どもたちということです。

子どもたちの生存状況は四半世紀で改善されたとはいえ、貧困地域では改善されないどころか増加傾向にあります。

SDGs2「飢餓をなくそう」のターゲット

SDGs目標2のターゲットは下記の通りです。(具体的な目標が数字。解決方法がアルファベットで表記されています。)

| ターゲット | |

|---|---|

| 2.1 | 2030年までに、飢餓を撲滅し、すべての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにする。 |

| 2.2 | 5歳未満の子どもの発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたターゲットを2025年までに達成するなど、2030年までにあらゆる形態の栄養不良を解消し、若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う。 |

| 2.3 | 2030年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、市場及び高付加価値化や非農業雇用の機会への確実かつ平等なアクセスの確保などを通じて、女性、先住民、家族農家、牧畜民及び漁業者をはじめとする小規模食料生産者の農業生産性及び所得を倍増させる。 |

| 2.4 | 2030年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象現象、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。 |

| 2.5 | 2020年までに、国、地域及び国際レベルで適正に管理及び多様化された種子・植物バンクなども通じて、種子、栽培植物、飼育・家畜化された動物及びこれらの近縁野生種の遺伝的多様性を維持し、国際的合意に基づき、遺伝資源及びこれに関連する伝統的な知識へのアクセス及びその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を促進する。 |

| 2.a | 開発途上国、特に後発開発途上国における農業生産能力向上のために、国際協力の強化などを通じて、農村インフラ、農業研究・普及サービス、技術開発及び植物・家畜のジーン・バンクへの投資の拡大を図る。 |

| 2.b | ドーハ開発ラウンドの決議に従い、すべての形態の農産物輸出補助金及び同等の効果を持つすべての輸出措置の並行的撤廃などを通じて、世界の農産物市場における貿易制限や歪みを是正及び防止する。 |

| 2.c | 食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため、食料市場及びデリバティブ市場の適正な機能を確保するための措置を講じ、食料備蓄などの市場情報への適時のアクセスを容易にする。 |

なぜ、目標2「飢餓をゼロに」がSDGsに必要なの?

生きる上で食料と十分な栄養は欠かせないものです。

SDGs2の目標「飢餓をゼロに」が必要な理由として、飢餓をゼロにするという目標は生命の根本的な部分であり、これを解決しないことには他の目標の達成は見えてこないのです。

複数の目標の達成に関わる

例えば、飢餓が起こる原因のひとつに貧困があります。収入がないために食料を手に入れられずに飢餓に陥ってしまいます。これは、目標1「貧困をなくそう」と密接に関わる内容です。

また、貧困に苦しむ地域では幼い子どもたちも家庭のために働かなければなりません。これは児童労働と呼ばれており、

- 学校に通わずに働く

SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」の達成に関わる - 危険な仕事を行う

SDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」SDGs目標8「働きがいも経済成長も」SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」などの達成に関わる

など、様々な目標の達成が困難になってしまいます。

また、飢餓は気候変動とも関係があります。近年増加する気候変動により大雨や干ばつなどの自然災害が多発しており、農作物が育たないなどの影響が出ているのです。これは、目標13「気候変動に具体的な対策を」と関わっています。

このようにSDGs目標2「飢餓をゼロに」は、多くの目標の達成に関わる内容であり、SDGsのなかでも重要な目標と言えるでしょう!

>>トップに戻る場合はこちら

世界の飢餓の現状 ~世界の約9人に1人は飢餓、飢餓人口は3年連続増加~

SDGs2の目標「飢餓をゼロに」の世界の現状は、飢餓で苦しむ人が約9人に1人(約6億9,000万人)、世界の8.9%が飢餓状態です。

農林水産省の「2050年における世界の食糧受給見通し-世界の長期食糧受給予測システム-」によると、人口増加により2050年には食糧の需要量は1.7倍になるとも言われています。そのため、このまま問題が解決しなければ2050年には栄養不良により飢餓で苦しむ人口は20億人に達すると言われています。

MDGsにより飢餓人口は一時的に減少したにも関わらず再び増加した理由

実はSDGsの前身であるMDGsの取り組みによって、世界の飢餓人口は2000年から2015年までに半減し、希望が見えていましたが2015年以降から再び増加してしまったのです。

逆戻りしてしまった理由として考えられるのは気候変動による洪水や干ばつです。

飢餓をゼロにする目標は気候変動も大きく関わっていることを念頭に置いておきましょう!

飢餓に苦しむ人は世界で6億8,780万人

2022年に報告された「世界の食料安全保障と栄養の現状」によると、飢餓人口は2021年に7億200万人〜8億2,800万人にのぼると言われています。

さらに報告書では、現在世界中で人間が健康的な食生活を送るうえで必要な栄養を得られていない人口が31億人と述べています。

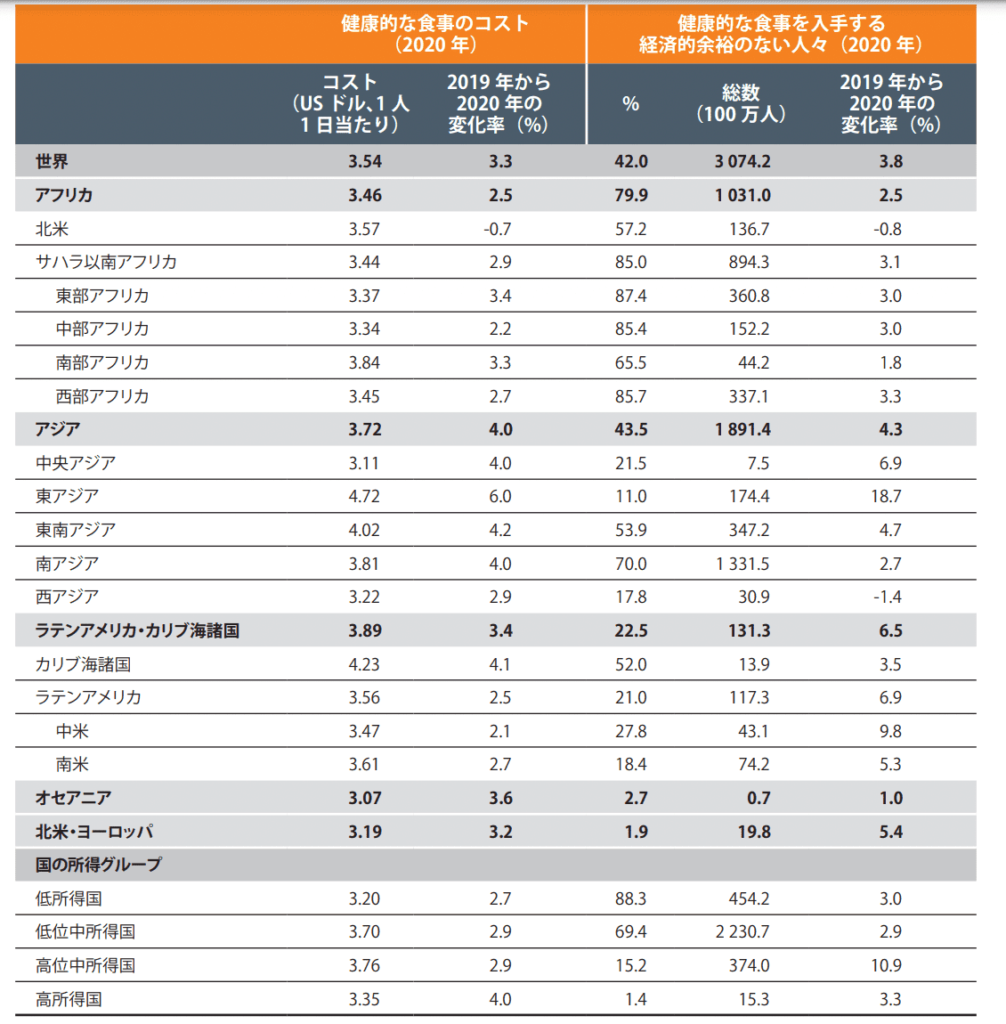

グラフの通り、特にアジアとアフリカの2地域で飢餓が問題になっていることがわかります。

この2つの地域に共通するのは開発途上国が多いことです。開発途上国では、経済が発展している地域もあるものの、貧しい農村部で暮らす人も多くいます。

世界で貧しい暮らしをしている人のほとんどが、農村部で暮らす農民なのです。

2030年までに飢餓ゼロ目標達成が困難になるおそれも

国連によると、2020年7月に発表された報告書の数字は「2030年までに飢餓や栄養不良を世界からなくすことが困難になるおそれがある」と指摘しています。すなわち、飢餓をゼロにすることを掲げる目標2の達成が非常に困難な状況にあるとの見解です。

その中でも特に問題視されているのが子どもたちの飢餓です。前述の通り、世界人口の約9人に1人が飢えで苦しんでおり、子どもで見ると4人に1人となっています。

子どもたちの慢性的な栄養不良は深刻化しており、2019年で1億4,400万人の子どもたちに十分な食料が届いていないという現状です。

成長段階の子どもたちにとって、栄養不良は脳や身体機能に発育阻害を引き起こし、体力や免疫力が低下することによる疾患の原因にもなり得ます。

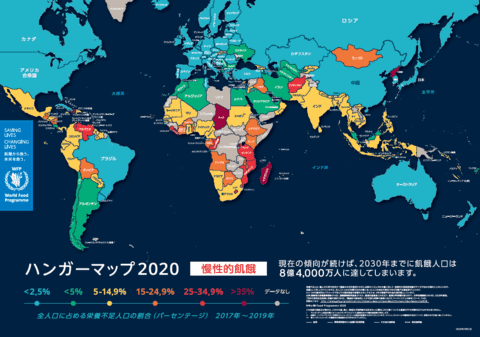

世界の地域別飢餓状況

続いては、地域別での栄養不足について見ていきましょう。下記は、地域別で栄養不足の割合を示したハンガーマップ(2020年)です。

ハンガーマップを見ると、

- アジアで3億8,100万人

- アフリカで2億5,000万人

- ラテンアメリカおよびカリブ海諸国で4,800万人

栄養不足に直面していることがわかります。

中でももっとも事態が深刻なのはアフリカす。アフリカ地域全体で飢餓蔓延率が急上昇しています。

さらに、国連WFP世界食糧計画によると、COVID-19によるパンデミックの影響が急性飢餓を引き起こしていると指摘しています。

ロックダウンや封じ込めで食料調達が困難になり流通システム不足が大きな要因です。

序文では「世界が飢餓、食料不安、あらゆる形態の栄養不良を終わらせることを約束してから5年経った今でも、2030年までにこの目標を達成できる見通しは立っていません」と警鐘を鳴らしています。

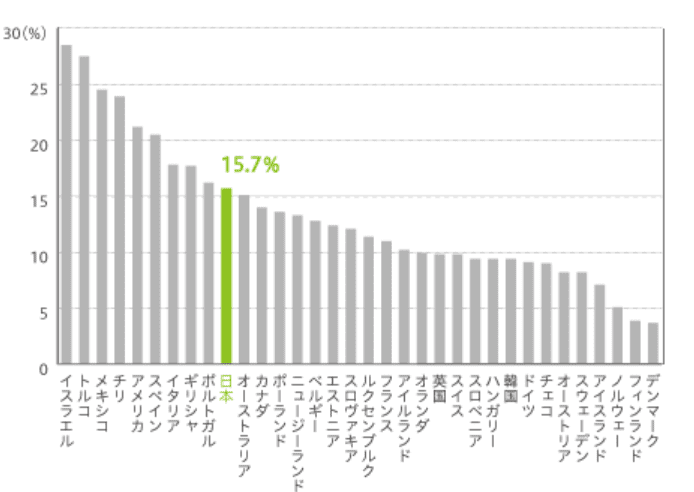

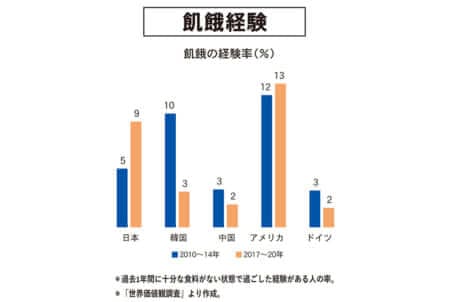

【日本の飢餓の現状】日本でも飢餓経験率は5.1%(20人に1人)

SDGs2の目標「飢餓をゼロに」の日本の現状は、食べられるものを食べずに廃棄するフードロスが社会問題として取り上げられている一方で、相対的貧困率は15.7%(7人に1人)です。さらに飢餓を経験した人は5.1%(20人に1人)と、食べられる人と食べられない人の二極化が起きているのです。

具体的な数値を見ると、2020時点の日本人口1億2,713万人に対して635万人が飢餓経験があり、東京半分の人口に当たる計算になるのです。

【関連記事】食品ロス(フードロス)とは?原因と対策、世界や日本の現状、SDGsとの関係も

日本でなぜ飢餓が起こるのか

飽食の日本で、なぜ飢餓が起きているのでしょうか。

相対的貧困と言われる人々は、2015年時点の数値では年収122万円以下となっています。(その年ごとに全体の収入が変わるため、この数字は変動します。)

年収122万円であれば、1日あたり約3,300円で生活する計算となります。この金額をすべて食費に回せるわけではないため、複数の子どもがいる家庭であればより厳しい生活を強いられることとなるでしょう。

また、基準値が122万円であるというだけで、実際にはさらに少ない収入で生活している人々もいます。その場合、食費に使える金額はさらに少なくなり、飢餓に陥ってしまうと考えられるのです。

>>トップに戻る場合はこちら

飢餓が子どもや妊婦に及ぼす影響

では、飢餓はどのような影響を及ぼすのでしょうか。

飢餓が発生する地域は、生まれてくる子どもたちの発達に影響を与えます。

ハンガー・フリー・ワールドによると、

- 年齢に見合う体重に満たない子どもたち 億4,800万人

- 年齢に見合う身長に満たない子どもたち 約2億人

- 栄養不良により身体の発達に遅れに影響がある

と栄養不良の実態を報告しています。

また、妊産婦の栄養不良も起こります。

開発途上で亡くなる5歳未満の死因のほとんどは新生児期の栄養不良、合併症や先天的疾患や感染症によるものです。

新生児の栄養不良は母体の栄養不良が原因です。妊産婦、出産後の母体は多くの栄養を必要とします。しかし、必要な栄養が摂れない状態が続くことで、新生児への影響に加えて母親が出産後に亡くなるリスクが高まってしまうのです。

飢餓の原因は?どうして起こるの?

ではなぜ、飢餓はなぜ起きるのでしょうか。ここでは原因を見ていきます。

慢性的な貧困

飢餓の原因のひとつとして、慢性的な貧困が挙げられます。開発途上国では、安定した収入を得られる仕事に就ける可能性が低く、低賃金で働いている人々が多くいます。なんとかして仕事を見つけたいと考えているため、どのような条件でも働かざるを得ない状況となります。そのため例えば本来であれば時給1,000円の仕事だとしても100円しか受け取れないなど、不利な条件で雇用されてしまうのです。

生産者が適正な賃金を受け取れないことで、生活に必要なお金が得られず貧困となり、やがては飢餓となります。

開発途上国内の格差

他にも開発途上国内での格差も原因のひとつです。

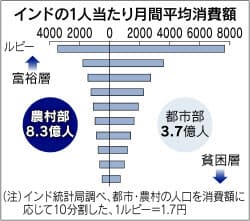

例えばインド。インドは世界の中でももっとも所得格差が大きい国です。

インドはめざましい発展を遂げている国ではあるものの、グラフが示すように国内での格差が顕著に現れています。

1980年代までの社会主義政治から、1991年の経済改革によって多くの規制が撤廃、公営企業が独占していた産業に民間が参入したり貿易の関税を引き下げられました。この経済改革をうまく活用したのが都市部の人々でした。

しかし、農村部や過疎地に住む農家の人々にとっては恩恵は与えられることがなく、貧困状態が悪化してしまったのです。

気候変動による干ばつ・洪水などの自然災害

飢餓の原因は、気候変動による自然災害も関係しています。

近年、地球温暖化による気候変動で洪水や干ばつなど自然災害が増えました。

2015年、アフリカでは過去30年でもっとも最悪といわれる干ばつが起き、生態系に悪影響を与え、さらに穀物の生産が困難になり、とうもろこしの生産量は25%減少したのです。

干ばつによって人間が使える水の量が減り、農作物も当然育ちません。仮に食料が生産されていても、先進国への輸出が優先となるケースもあり、生産者側が食糧難となっているのです。

食品ロス(フードロス)

飢餓は食品ロス(フードロス)とも関わりがあります。

「食品ロス」とは、食べられるのに捨てられてしまう食べ物のことです。

近年、日本では食品ロスが社会問題となっています。

2020年の農林水産省の報告では、世界の3分の1(約13億トン)の食料が1年間で廃棄されています。

日本でも年間約612万トンの食料が食べられずに廃棄され、東京ドームに換算すると5つ分の量です。

とはいえ、食品ロスは開発途上国でも発生しています。

その理由は、食べ物の保存設備や施設、道路などのインフラが整っていないため、食卓に届く前に腐ってしまうため捨てざるを得ない状態になっているのです。

>>トップに戻る場合はこちら

なぜ飢餓はなくならないの?

飢餓がなぜ起こるかの原因はわかっているはずなのに、なぜ解決に向かわないのでしょうか。

温暖化による気候変動が加速している

飢餓の原因でもある気候変動は、すでに厳しい状況にあり、エルニーニョ現象ラニーニャ現象に加え、さらなる悪化が予想されています。

対策は取られつつあるものの、それでも温暖化を食い止められていない現状があります。SGDs目標13にも定められる気候変動の対策を同時に進めていく必要があります。

【関連記事】【地球温暖化とSDGsとの関連性】原因や対策、私たちにできること

飢餓の裏でありあまっている食料

令和5年の農林水産省の報告によると、世界の穀物生産量は28.3億トンです。

世界人口から計算すると1人あたり年間約333kg食べられるということになります。(1人あたり年間の標準量は180kg)

穀物は十分に生産されているはずなのに多くの人が飢えに苦しんでいるのはさまざまな背景があります。

たくさんの穀物は、一体どこへ行っているのでしょうか。

現在、穀物は人間が食べるものは全体の43%、その他は家畜のエサとなっています。

世界の穀物6割がこうして家畜で消費されています。

肉を消費することの多い先進国がある限り、利益を優先されてしまうため、エサに回されるケースが多いと言います。

※とはいえ、家畜のエサとなっている穀物はもともと人間が食べられない作物であるため、飢餓とは関係ないと主張する考え方もあり、一概にこれが原因で解決に至っていないと決めつけることはできません。

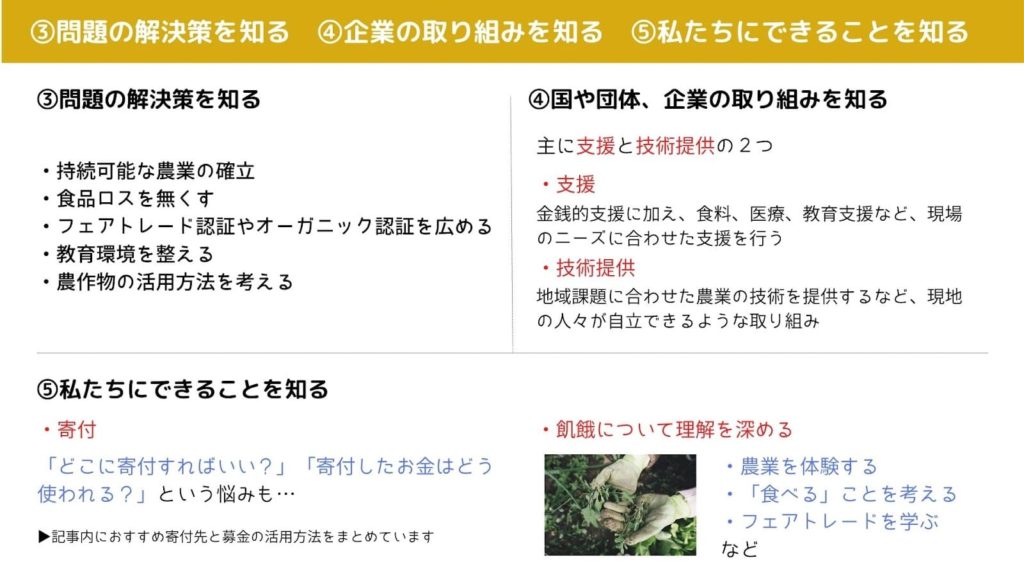

SDGs2の解決策はある?~飢餓や栄養不良に終止符を~

ここまで見てきた問題を解決するにはどのような取り組みを進める必要があるのでしょうか。さまざまな角度から見ていきましょう。

持続可能な農業で飢餓を解決

飢餓と農業は密接な関係を持っており、ゆえに農業環境を整えることが必要不可欠です。

先述したように、開発途上国はインフラが整っていないため、農作物ひとつ作るにも大変な労力を必要としています。せっかく収穫しても届ける重機がない、保存施設がないため腐ってしまい収入が得られないという問題があります。

そのためターゲット2.4に定められているレジリエントな農業が重要です。

レジリエントな農業とは、安定した農業を継続させることです。

わかりやすく言うと、様々な異常気象にも耐えられる設備やシステムを増やし、持続可能な流通経路を確保するという内容なのですが、わかりやすくいえば生産工程にかかる技術協力を行うことです。

これにより、開発途上国の人々は継続的に作物を収穫できるようになり、また補完整うことで安定した収入や食料確保につながります。

食品ロスを無くす

穀物の生産量でもお伝えしたように、世界の人口を養えるほど十分な食料があります。

にも関わらず、先進国と開発途上国で起きている食品ロス、毎年生産される40億トンの食料のうち3分の1がまだ食べられるのに廃棄されるため経済損失は年間で7,500億ドルといわれています。

また、食品が廃棄されると、それまでの労力やエネルギーが無駄になるばかりでなく、処理にもエネルギーを消費します。処理工程で発生する温室効果ガスの影響で、気候変動が深刻化し、自然災害による農家への打撃が大きくなってしまうのです。

先進国、途上国ともに食品ロスをなくす取り組みを進めなければなりません。

フェアトレード認証やオーガニック認証

令和3年度の農林水産省の発表によると、日本の食料自給率は38%となっており、半分以上の食糧を輸入に頼っていることがわかります。

輸入の多い日本だからこそ、公平な取引に貢献することが大切です。

不公平な雇用体系の解決を目指し、「国際フェアトレード認証ラベル」が設けられています。

貧しい国ではいくら働いても生活に充分なお金を得られず、作物を育てる際にも化学肥料を大量に使うため、身体も土壌も衰弱し、とても健康的な暮らしとはいえない状況に追い込まれてしまっています。

たとえば、Tシャツやバッグなど、私たちにとって身近な製品の材料であるコットンは、毎年世界で2,700万トン生産されています。

しかしほとんどは農薬や化学肥料を使用しているため環境に悪く、さらには児童労働の報告も後を絶ちません。

そのような状況をなくし、生産者が健康で安定した賃金を得られるように作られた仕組みが、フェアトレードです。

生産者の健康・地域の環境に考慮し、持続可能な農業を続けられるよう、農薬不使用のオーガニックや、森林の生態系を維持するアグリフォレストリーといった農法を推進しているのもポイントです。

消費者である私たちは、積極的にフェアトレード商品を選択することで、持続可能な農業や飢餓の問題解決を支援することができます。

もし何かを買うとき、複数の商品で迷った場合は、ぜひフェアトレード認証の商品を選んでみて下さい。

コーヒーひとつ取っても、フェアトレードコーヒーとそうでないコーヒーでは生産者に届くお金がまったく異なります。

またオーガニック認証も、生産者と地球環境に寄り添った商品です。

何かを購入する場合は、これらの認証ラベルが貼られているかチェックしてみてください。

子どもたちの飢餓をゼロに〜教育環境を整える〜

貧しい環境で暮らす子どもたちは、学校に通わずに働いているケースが多いため、年齢にあった教育がなされていません。

教育を受けられるようになれば、安定した収入を得られる職業に就ける可能性が高くなります。

未来を担う若きリーダーたちを育てるためにも、子どもたち自身が自立しやすい支援を行うことが最優先です。

食糧の多様化

世界で消費されている代表的な炭水化物は小麦、コメ、イモ類、トウモロコシなどですが、これ以外にも世界にはまだまだ栄養価の高い代表的な食料は多く存在します。

これまでのメインとされてきた食料の枠を取っ払い、その他約25万種類存在するとされる農作物の価値を理解し活用することが求められます。

食糧の多様化はある意味、限られたものへの依存から解放されることになり、バラエティに富んだ食生活を送れる糸口になるでしょう。

それには消費者の理解、生産者の理解、経済がまわる仕組みつくりが重要となってきます。

ここまで、SDGs目標2「飢餓をゼロに」の大まかな内容について見てきました。2030年までに飢餓をゼロにすることは困難になるであろうと示唆されているものの、世界では飢餓を終わらせるべく様々な動きがあります。次からは、世界で行われている取り組みを紹介します。

【関連記事】

プラントベースとは?日常生活に取り入れるポイントを紹介

大豆ミートとは?作り方やメリット・デメリット|環境に優しい代替肉とSDGsの関係

>>トップに戻る場合はこちら

飢餓対策の支援先

このような状況の中、SDGs2の目標「飢餓をゼロに」の私たちにできることとして、すぐに実践できるのは寄付です。とはいえ、どこに寄付すればいいかわからないという方も多いと思います。そこでここでは、様々な寄付先をピックアップしました。

①FAO飢餓撲滅 草の根募金

国連食糧農業機関FAO(以下FAO)では、飢餓の撲滅に向けて「草の根募金」を展開しています。

活動内容

FAOは開発途上国の貧しい人々が暮らす農村地域で、食糧増産と自立への支援を行っています。小規模生産者の持続可能な農業を実現させ、食料生産と栄養改善などを促す活動です。

具体的には、

- 地域と協力し、農業生産力向上や貧困者の食料へのアクセス改善などを行う「食料安全保障特別事業」

- 農林水産に関わる問題を解決する「技術協力支援」

- 紛争や災害などの「緊急復興支援」

- 鳥やバッタなどによる農作物被害を防ぐための「越境性植物病害虫緊急予防システム」

などの支援を実施しています。

集められた募金はどのように活用される?

「草の根募金」で集められた資金は、食糧不足に悩むアジアやアフリカの小規模プロジェクトに充てられいます。

小規模プロジェクトでは、

- ネパール カピルヴァストゥ地域

生計向上のための野菜と家畜の生産 - バングラディッシュ バンダーバン・ヒル地区

小規模ヤギ養育・養鶏を通した女性と母子家庭の生計開発 - フィリピン

零細漁業の改善プロジェクト

などを行っています。

各地の農業や漁業などを支えて生活自体を支えることで、途上国の人々が自立した生活が送れるよう活動しているのです。

寄付方法

寄付方法は4つ。

- ネットからクレジットカードや銀行振り込みを申し込む

- ゆうちょ銀行へ直接振り込む

- スマホ決済アプリ「J-Coin Pay」を利用する

- 専用の振り込み用紙を利用する

公式サイトからのネット決済からは、500円〜と小額での寄付が可能です。

【国連WFPのアプリ】SHARE THE MEAL

国連WFP(以下WFP)は、「飢餓をゼロに」の実現に向けて飢餓と戦う、世界でも最大の食糧支援団体です。WFPでは、アプリ「SHARE THE MEAL」を通して寄付を募っています。

活動内容

WFPの活動内容は、

- 食料が不足している地域に食料や食料を購入するための現金、食料引換券を支援

- 紛争や自然災害などで食料の入手が困難になった人たちへの緊急支援

- 生と死の問題である栄養不足をなくそうと、妊婦や子どもへ栄養支援を実施

- 満足にご飯を食べられない子どもたちへの学校給食支援

などです。

飢餓の現状を知り、たくさんの人に助けて欲しいと、WFPでは募金専用のアプリを開発。寄付する地域の生活の様子や現状を知り、世界地図でその国がどこにあるかを確認できます。

集められた募金はどのように活用される?

アプリ「SHARE THE MEAL」では、

- ヨルダンに住む難民

- 干ばつの影響がひどいマダガスカル

- ニカラグアの子供たちへの学校給食

- 紛争の影響を受けるシリアの家族へ

- 何十年にもわたる紛争や感染症に苦しむコンゴ民主共和国

などへの支援が可能。

紛争や経済危機、難民、気候変動など飢餓に落ちいる原因は様々。各国の現状を知り、募金したい人におすすめのアプリです。

寄付方法

- アプリをダウンロード

- 支援先の情報を確認

- 送り先を選択

- 寄付をするをクリック

- 何食分・いくら寄付をするかを選択し、確認画面へ

後はボタンを押すだけです。

もちろん他の団体のように国連WFPの公式サイトからも寄付を募っています。金額は1,000円1回〜寄付が可能です。

日本国際飢餓対策機構JIFHのハンガーゼロ活動

日本国際飢餓対策機構JIFHは、アフリカやアジアで飢えに苦しんでいる人々を救おうと発足した団体です。貧困や飢餓を撲滅するためにサイトで支援を募っています。

活動内容

JIFHのでは、「ハンガーゼロ」つまり”飢餓のない世界”を目指して食料を送ったり、講演会や広報活動を行ったりしています。

集められた募金はどのように活用される?

集められた資金は、

- モザンビークの若い農夫たちを支援

- 内戦が続くエチオピア・ティグレ州への食糧支援

- バングラディッシュでコロナ緊急対応プロジェクトを実施

- ガーナ共和国の子供たちへの支援

- 現地活動をしてくれるサポーターたちの支援

- 子供の取り巻く環境を変えていくチャイルドサポーター

などに使われています。

寄付方法

寄付したい方は、日本国際飢餓対策機構JIFHのハンガーゼロ公式サイトを開きましょう。どの活動に寄付をするかで、寄付金額などが変わってきます。

初めて寄付をするなら、「ハンガーゼロサポーター」が良いでしょう。

- 一時募金は一口1,000円〜

- 継続募金は月々1,000円〜

と選んで支援をすることができます。あとは、支援者情報とクレジットカード情報を入力するだけです。

全国こども食堂支援センターむすびえ

国内の飢餓問題に関心があるなら、子どもの食糧支援を行う「子ども食堂」をサポートする団体への支援も検討してみたいですね。

「全国こども食堂支援センターむすびえ」では、子ども食堂を広めるために支援をさまざまな方法で募っています。

活動内容

各地域で食事があまりできていない子ども達を支える「子ども食堂」は全国に存在します。

「全国こども食堂支援センターむすびえ」は、

- 企業や団体とこども食堂を結ぶ

- 子ども食堂を広げるために地域ネットワークの立ち上げ

- 寄付やサービスの仲介

などを行っています。

「全国こども食堂支援センターむすびえ」を支援することは、子供たちの飢餓を救う手立てにつながるのです。

集められた募金はどのように活用される?

寄付された資金は、

- 多様なプログラムをこども食堂で実施するための事業費

- こども食堂の現状を調査するための費用

- むすびえの運営費用

などに活用されます。

寄付方法

全国こども食堂支援センターむすびえの公式サイトにアクセスし、むすびえへの支援を選びましょう。

寄付方法には、

- 毎月一口1,000円寄付する

- 銀行振り込みで寄付をする

- Tポイントで寄付をする

- 読み終わった書籍、DVDを送る

などがあります。

SDGs2「飢餓をゼロに」に対して個人でできること・私たちにできること

次に、SDGs2に対して、私たち個人でできることを考えていきましょう。

現状を知る

まず紹介するのが、食に関するさまざまな事柄について知ることです。

そのなかでもここでは食品ロスを取り上げました。

そこで筆者がおすすめしたいのが「もったいないキッチン」です。これはキッチンカーで日本を巡りながら、食品ロスとなる食材を使って、料理を作るドキュメンタリー映画です。

「もったいない」は日本独特の言葉。その言葉に魅せられた映画監督であり、フードアクティビストでもある、ダーヴィド・グロス氏が、福島から鹿児島までを約4週間かけて旅をした様子が撮られています。

※フードアクティビストとは、食を通して、食の現在と未来について考える活動を行っている人のこと。

「もったいないキッチン」をみんなでやろう!

映画では訪れた地域を巡り、まだ食べられる食材を集めて料理が作られます。映画のレシピなどを参考に、身近な人たちと一緒に、いつもなら捨てる食材を持ち合わせて調理してみてはいかがでしょうか?

また、勇気を出して近くの農家さんを訪れ、捨ててしまう食材がないか聞いてみたりするのも面白いでしょう。身の回りでどんな食材が捨てられたり余ったりしているかを知るチャンスです。

友人と集まるのが難しい場合は、家の冷蔵庫を確認して、残っている食材を使い切る日を作ってみましょう。それだけでも食品ロスの削減につながります。

「もったいないキッチン」を上映しよう!

この映画を観て「他の人にも広めたい」と感じる方もいるかもしれません。その場合は、「もったいないキッチン」の映画を自分たちで上映イベントを開催することができます。

上映方法は、公式サイトから事務局に申し込みをして、イベント開催後にイベントレポートを送り、上映料を支払うだけです。

地域の人たちにも食品ロスを考えてもらうきっかけを作り、みんなで取り組みたいですね。

他にも食品ロスについて取り組む企業団体を知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

NPO法人日本もったいない食品センター|賞「味」期限を正しく伝え食品ロス削減

NPO法人日本もったいない食品センター|賞「味」期限を正しく伝え食品ロス削減  株式会社日本フードエコロジーセンター|食品廃棄物を飼料に。「もったいない」精神で食の循環を

株式会社日本フードエコロジーセンター|食品廃棄物を飼料に。「もったいない」精神で食の循環を子供たちに「食べる」を考えてもらおう

普段の食事を見直すことでも、食品ロスを削減できます。好き嫌いをなくすこともそのうちの一つです。特に子どもの場合は好き嫌いが激しく、残したご飯は捨ててしまうこともあると思います。

ここでは、子どもの好き嫌いを克服するために、楽しみながら食べる方法を紹介します。

「食べるを考えるWEB」を活用しよう

10月16日の世界食料デーに合わせて、その前後でNPO・NGO団体が協力し、さまざまなイベントを開催しています。

そのなかの一つに、映像や音楽を通して子どもが楽しく「食」を学べる「食べる、を考えるWEB」があります。

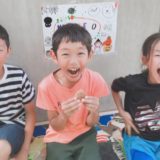

楽しみながら「食」を考えることで、日々の食事の大切さを知り、好き嫌いを克服できるかもしれません。実際に「食べる、を考えるWEB」で公開されている「ご飯ハンハンの歌」がきっかけで、子どもが嫌いなものを食べるようになったそうです。

子供と一緒にご飯ハンハンの歌を歌おう

「ご飯ハンハンの歌」は、アーティストの「DJみそしるとMCごはん」と「ケロポンズ」が関東学院大学栄養学部と協力して作った歌です。

親やすいメロディーと覚えやすい歌詞で、食べることが楽しくなりそうな曲ですよね。

関東学院のびのびのば園で3歳〜6歳の子供に「ご飯ハンハンの歌」を歌って食べてもらったところ、好き嫌いが減り、嫌いなものでも食べる様になったと発表しています。

子どもは歌を通して「食べることは楽しい」と感じ、嫌いなものでも食べてみようとチャレンジ精神が芽生えるのかもしれませんね。

ぜひ家庭や保育園、幼稚園、学童などで「ご飯ハンハンの歌」を歌ってみてはいかがでしょうか。

実際に農業体験をしてみよう

SDGs2の目標「飢餓をゼロに」の私たちにできることとして、実際に農業を体験することも大切です。新しい発見もあるかもしれません。

体験するには、

- 家庭菜園

- 農園が開催する農業体験に参加

などの方法が挙げられます。

その中でも特におすすめなのが、より自然に近い農法に触れ合える有機農業を行っている農園での体験です。

- オーガニック野菜がどのように作られているのか

- ひとつの野菜をつくるのにどれだけ労力がかけられているか

- オーガニック野菜のおいしさ

などを知ることができます。

ここでは参考に東京と静岡の農園をご紹介します。

東京地球農園の農業体験に参加しよう

東京地球農園は、東京都あきる野市にある市民農園です。資源循環農法や減農薬栽培に取り組んでいる農園で、一日収穫体験や援農ボランティアなどを募集しています。

資源循環農法とは、

- 乗馬クラブで使用されたチップ・植木の剪定チップを利用した堆肥

- 生ゴミから作った堆肥

など、資源を再利用して行われている農法です。資源として使われたあとは自然に還り、植物を育ててくれる栄養となるのです。

東京地球農園の1日体験の申し込みは、じゃらんの東京地球農園予約ページから行えます。空いている日付を選んで申し込みをするだけです。

農園ではカブトムシを始めとした四季折々の昆虫とも出会えるそう。子供と一緒に家族で訪れてみると楽しい1日が過ごせそうですね。

ホールアース農園の農業体験に参加しよう

静岡県富士宮市にあるホールアース農園は、山・川・谷・森のさまざまな地形の里地で有機野菜とお米の生産を行っています。

2020年には、農カフェもオープンし、取れたて野菜を使った料理を味わえるようになりました。

グループ型の貸し農園では、仲間と一緒に野菜作りをすることも可能です。自然と触れ合いながらの農業を体験して、飢餓の問題を改めて考えてみましょう。

そのほかの農園も検索してみよう!

とはいえ最近ではコロナの影響もあり、遠くへの移動は難しい状況です。そこで、自分が住んでいる地域で農業体験ができるかを検索してみましょう。

参考にいくつかピックアップしたのでチェックしてみてくださいね!

など。

自治体が募集している場合も。

- とうきょう援農ボランティア

- SDGs探究旅行 いわて体験プログラム

- 愛知県岡崎市 援農ボランティア

上記以外にも、全国の援農ボランティア募集サイトでも情報が確認できます。

フェアトレードについて学ぼう

フェアトレードについて学び、日々の買い物で意識することも個人ができるアクションです。

フェアトレードされている商品には認証ラベルがついており、スーパーやコンビニでも購入ができます。

フェアトレード商品を購入することで、途上国の生産者の生活支援につながるため、まずはフェアトレードが必要な背景を学んでみましょう。

フェアトレードのイベントに参加しよう

フェアトレードについて学ぶ場合もインターネットにある記事や書籍を読む方法がありますが、イベントに参加するとより自分ごと化しやすいかもしれません。

「日本フェアトレードフォーラム」は、フェアトレードを広めるために学習会やトークセッションなどをオンラインで開催しています。参加費は無料。

内容は、

- はじめましてのフェアトレード

- コーヒーでつなぐフェアトレードタウン間の交流

- フェアトレードと児童労働

などをテーマに初心者でもわかりやすいトークが展開されます。

最新のイベント情報は日本フェアトレードフォーラムのFacebookページからチェックできるので、ぜひ目を通してみてください。

フェアトレードを動画で学ぼう

日本におけるフェアトレードのライセンス事業を行う「フェアトレード ジャパン」では、Youtubeで動画を公開しています。

バナナやコーヒーなどを育てる現地の様子からフェアトレードの仕組みなどについて学ぶことができます。フェアトレード ジャパンのYoutubeチャンネルはこちらから。

合同会社HAYAMI|草ストローの輸入販売で循環の輪をつくる。学生起業家の挑戦

合同会社HAYAMI|草ストローの輸入販売で循環の輪をつくる。学生起業家の挑戦  エシカルコンビニ ディレクター 早坂奈緒様|共に学び進化することで、エシカルな世の中を実現する

エシカルコンビニ ディレクター 早坂奈緒様|共に学び進化することで、エシカルな世の中を実現する>>トップに戻る場合はこちら

SDGs2の達成に向けた世界の取り組み事例・対策

ここからは、SDGs2の達成に向けた世界の取り組み事例を見ていきましょう。

国連世界食糧計画(WFP)による活動

SDGs2の目標「飢餓をゼロに」の世界の取り組みとして、国連世界食糧計画(WFP)は、世界の飢餓を撲滅すべく緊急時に食糧支援を行い、飢えに苦しむ人々の栄養状態を改善する活動を行なっています。

5つの柱で支援活動を実施

支援活動の柱は、

- 学校給食支援

- 緊急支援

- 母子栄養支援

- 自立支援

- 輸送、通信支援

の5つです。

中でも学校給食支援に関しては2019年、59カ国の1,730人の子どもたちに学校給食を提供し、65カ国3,900万人の子どもたちが学ぶ学校で学校給食の提供を受けたと報告しています。

開発途上国の農業の支援と強化

スウェーデン国際農業ネットワークは、持続可能な農業経営を実践するために養成という形で活動を行い、「ビジネス・プラン・コンテスト」と名付けました。

コンテストは就労希望者に農業経営の基礎知識から最終的にはビジネスプランの構築、提出まで至ります。

彼らの活動では持続可能な農業を行うためには教育が重要だと考えています。

農業のノウハウが学べる

例えば2017年に結成された「アグリプレナーシップ・アライアンス」と協力しながら農業経営ノウハウを学ぶ養成所を設けています。

食糧を与える、受け取る、だけでなく、自ら作り出す力を養うことによって、持続可能な農業が実践されていきます。支援活動は多岐にわたりますが、教育に特化した活動はもっとも重要視される部分であるでしょう。

先進国での食品ロス対策

フランスとイタリアでは食品ロスを減らすべくある法律が設けられました。

フランス…食品廃棄物削減に関する法律(2016年)

環境エネルギー管理庁によると、フランスは1人あたり年間平均29kgの食品を廃棄しています。中には開封する前に期限切れとなり廃棄されているものもあるとの報告がありました。

法律では、店舗面積が400平方メートルを超える大型のスーパーは賞味期限切れの食品廃棄を禁じられ、肥料や飼料に再利用すること、もしくは慈悲団体へ寄付をすることが義務づけられています。そして違反すると罰金が課されるようになりました。

法律制定後、フランスでは食料寄付が15%増加、食品業界では損失率が14.5%減り食品ロスの対策として有効だと認められています。

イタリア…食品廃棄を規制する法律(2016年)

イタリアは、ここ10年間で家庭における食品ロスが25%減っており、2020年では最小になったと報告されています。

イタリアはフランスに次いで食品廃棄禁止法が成立、ゼロウェイスト宣言の自治体は270あるほど食品ロスに関しては優秀な姿勢を見せています。

具体的には、「エコレストレラン」という環境配慮に取り組むレストランが139店舗存在しています。

エコレストランとして認定されている場合、仮に注文した料理を食べ切れなかった場合に持ち帰ることが認められています。

イタリアではフードバンクが設置され、ビュッフェやクルージングで余った食料をフードバンクに寄付する仕組みとなっています。

フランスが罰則付きの法律に対して、イタリアはレストラン側が食品を寄付した場合最大20%の税控除を受けられる法律となっています。

世界で様々な取り組みが進められる中、日本の企業や団体も活動の幅を広げています。次では、日本企業、団体の取り組みを見ていきましょう。

SDGs2の達成に向けた日本の企業・団体の取り組み事例

続いては、SDGs2の達成に向けた日本企業や団体の取り組みを見ていきましょう。

TABLE FOR TWO

SDGs2の目標「飢餓をゼロに」の日本の取り組みとして、世界の人々の健康を同時に改善する取り組みを進めるTABLE FOR TWOの活動が挙げられます。

先進国と開発途上国の子どもたちが公平に楽しく食事を楽しむというコンセプトで2007年10月に設立された団体です。

TABLE FOR TWOの特長

1. 支援する側とされる側の双方にメリットがある。

開発途上国と先進国、場所関係なく同時に健康になれる仕組み。

2. いつでもだれでも参加可能。

対象となる定食や食品を購入し、食べるだけ。ふだんの食事を通して簡単に始めることができる。

3. アイデア次第で応用することが可能。

飽食による肥満予防のためスポーツ活動の推進も取り組んでいる。

TABLE FOR TWOの対象となる食品や商品を購入、サービスを利用することで売り上げの一部が開発途上国に寄付され、学校給食になります。

届く給食は地域や国によって異なり、子どもたちが必要な栄養を摂れるよう配慮しています。

実際に給食支援によって健康状態が改善され、教育の機会も増え、TABLE FOR TWOの活動は飢餓や貧困をなくす重要な役割を担っています。

TABLE FOR TWO 山本様|TFTプログラムやおにぎりアクションを通して持続可能な社会貢献の輪を広げる

TABLE FOR TWO 山本様|TFTプログラムやおにぎりアクションを通して持続可能な社会貢献の輪を広げる長崎蒲鉾有限会社

長崎蒲鉾有限会社は、長崎でも歴史あるかまぼこ屋さんです。長崎俵物(たわらもの)と呼ばれる17世紀の元禄時代から作られているかまぼこが名物。初代から受け継がれた伝統と技術を守っている会社です。

フードバンク活動に参加

コロナの影響もあり、各地域のフードバンクの活動が縮小しています。そのため、お家に食材や食料を届ける宅食の活動が広がり始めています。

まだ食べられる食品なのに、さまざまな理由で廃棄されてしまう食品を食べ物に困っている人や施設に送る社会福祉活動。

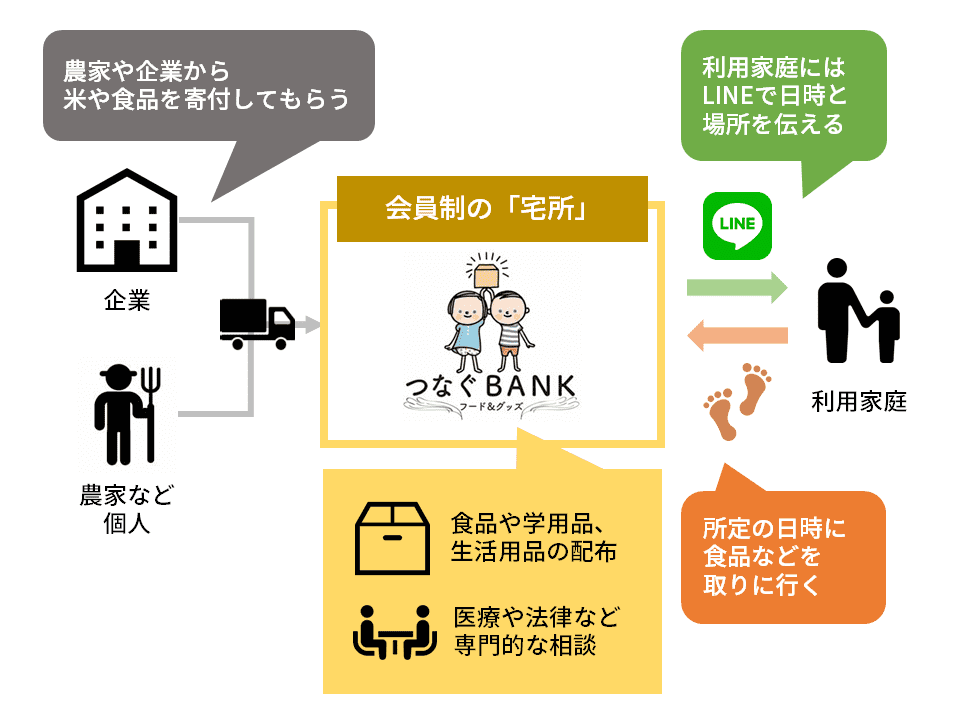

例えば、「つなぐBANK」。

「つなぐBANK」は長崎のフードバンク活動で、食生活に影響が心配されるひとり親家庭とその子どもたちを支援する活動を行っています。長崎蒲鉾有限会社はこの活動に参加。かまぼこの製造時に、どうしても出てしまうキズ品の商品などを定期的に提供しています。

このようにフードバンク活動は、全国に広がりを見せています。様々な理由で販売が難しくなったものの、まだ十分に食べられる食品を持っている企業などから食材を提供することができます。

ぜひこの機会に自分の仕事場がある地域のフードバンクの取り組みを確認してみましょう。食事に困るこどもや家族を支援することができるかもしれません!

こども宅食応援団のサイトに全国の取り組みが載っているのでチェックしてみてください。

子ども食堂とは?日本の貧困現状やボランティア・取り組み事例、寄付先にもおすすめの団体を紹介

子ども食堂とは?日本の貧困現状やボランティア・取り組み事例、寄付先にもおすすめの団体を紹介※フードバンクに関する取り組みについてより詳しく知りたい方は合わせてこちらもご覧ください!

認定NPO法人フードバンク渋谷|みんなが当たり前に助け合い、笑顔で暮らせる社会を目指して

認定NPO法人フードバンク渋谷|みんなが当たり前に助け合い、笑顔で暮らせる社会を目指して八尾トーヨー住器株式会社

八尾トーヨー住器株式会社は、住宅設備販売会社として40年以上の実績を誇るリーディングカンパニーです。LIXILブランドの製品を取り扱う販売店「マドリエ」を関西を中心に展開しています。

また、「住生活なら全てお任せください」と言えてしまうくらい頼れる会社になっていきたいと人材育成にも力を入れている会社です。

KOKORO PROJECTやハンガーゼロ自動販売機の設置など幅広い取り組み

そんな八尾トーヨー住器株式会社では、「KOKORO PROJECT」としてSDGsの課題に取り組んでいます。地域の方たちと共に未来について考えるチャリティーフェスや、カンボジアの貧困地域の人たちが作ったハンドメイド商品の販売などを企画しています。住まいの企業だからこそできる、地域に根差した素敵な活動ですね。

加えて、社内にはハンガーゼロ自動販売機も設置。これは世界の貧困・飢餓と闘う「一般財団法人日本国際飢餓対策機構」が提供しているサービスで、ドリンク1本につき10円がハンガーゼロに寄付されます。(約30円が子ども1人分の食事代となる。)

自販機の導入と同時に「備蓄ボックス」も設置。緊急時の食料として3年間長期保存が可能な災害時備蓄もしています。備蓄ボックスに保存された食料は、一定期間ごとに交換が必要です。これらの交換された食品が、飢餓や災害に苦しむ人々へと送られるシステムなのです!

ちなみに「ハンガーゼロ 」は自販機の設置場所を提供するだけで誰でも参加ができます。詳しい情報はこちらから確認しましょう。

ここまで企業や団体の取り組みを見てきましたが、私たちにもできることはあるのでしょうか?次で詳しく紹介します!

まとめ

今回はSDGs2「飢餓をゼロに」の問題点と解決策/事例、私にできることを紹介しました。

実際に世界の飢餓人口が9人に1人、日本でも問題が発生している現状を改善することは、SDGs全体のゴールへとつながります。

今日明日解決するような簡単な問題ではありません。

しかし簡単でないからこそ、私たちの行動が重要なのです。

- オーガニックやフェアトレード商品を選んで食品ロスをなくす

- 余分なものは買わない

- 飢餓をゼロにする、ために実践した行動をSNSにアップしてみる、友人に話してみる

- 飢餓をゼロにする活動を行なっている団体を調べてみる

SDGsのゴールに向けて挑戦してみよう、そんなきっかけになったら幸いです。