すべての年齢の人に対して健康的な生活を確保し福祉を促進する仕組みづくりは、持続可能な未来への開発には欠かせない取り組みです。

SDGs目標3では、「すべての人に健康と福祉を」テーマにし、13個のターゲットを掲げています。衛生環境や環境汚染、保健分野の問題など様々な健康・福祉分野の問題に対処するために定められた目標です。

日本でも過剰労働による健康被害や自殺の問題など、健康と福祉に関わる問題はたくさん発生しています。テレビの報道だけでなく、自分が関わる環境の中でも健康や福祉について考えてみませんか?

それでは、まずは現在の事例などを見ながら、SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」について詳しくみていきましょう。

目次

SDGs3「すべての人に健康と福祉を」の概要を簡単解説!

SDGs目標3では、世界の中でも関心の高い「健康と福祉」について取り上げられており、すべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進することが掲げられています。

まずは簡単にポイントを抑えながら概要を抑えましょう。

目標3の5つのポイント

①SDGs3の重要キーワードを知ろう

②SDGs3の世界と日本の現状を知ろう

③SDGs3の問題の解決策を知る

④SDGs解決に向けた取り組みを知る

など、さまざまな取り組みが展開されています。

⑤SDGs私たちにできることを知る

ここまで要点を確認してきました。

SDGs3「すべての人に健康と福祉を」の概要はつかめましたか?

SDGs3についてわかりやすく簡単に知りたい方は【SDGs目標を知る】シリーズを参考にしてみてください!

短くまとまっているので、忙しい学生や会社員の方にもわかりやすくおすすめです。

【SDGs目標を知る#3】「すべての人に健康と福祉を」をわかりやすく簡単に!

【SDGs目標を知る#3】「すべての人に健康と福祉を」をわかりやすく簡単に! 目標3を達成するための具体的な方法として、13のターゲットが挙げられています。詳しくみていきましょう。

SDGs目標3のターゲットと指標

SDGsのターゲットは、数字が達成目標、アルファベットが具体的な実現方法で表されています。目標3では、1〜9、a〜dの合計13のターゲットが設定されています。

難しい内容が書かれていますが、まずは一通り目を通してみましょう。

| 3.1 | 2030年までに、世界の妊産婦の死亡率を出生10万人当たり70人未満に削減する。 |

|---|---|

| 3.2 | すべての国が新生児死亡率を少なくとも出生1,000件中12件以下まで減らし、5歳以下死亡率を少なくとも出生1,000件中25件以下まで減らすことを目指し、2030年までに、新生児及び5歳未満児の予防可能な死亡を根絶する。 |

| 3.3 | 2030年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する。 |

| 3.4 | 2030年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて3分の1減少させ、精神保健及び福祉を促進する。 |

| 3.5 | 薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質乱用の防止・治療を強化する。 |

| 3.6 | 2020年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。 |

| 3.7 | 2030年までに、家族計画、情報・教育及び性と生殖に関する健康の国家戦略・計画への組み入れを含む、性と生殖に関する保健サービスをすべての人々が利用できるようにする。 |

| 3.8 | すべての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成する。 |

| 3.9 | 2030年までに、有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。 |

| 3.a | すべての国々において、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の実施を適宜強化する。 |

| 3.b | 主に開発途上国に影響を及ぼす感染性及び非感染性疾患のワクチン及び医薬品の研究開発を支援する。また、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)及び公衆の健康に関するドーハ宣言に従い、安価な必須医薬品及びワクチンへのアクセスを提供する。同宣言は公衆衛生保護及び、特にすべての人々への医薬品のアクセス提供にかかわる「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)」の柔軟性に関する規定を最大限に行使する開発途上国の権利を確約したものである。 |

| 3.c | 開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において保健財政及び保健人材の採用、能力開発・訓練及び定着を大幅に拡大させる。 |

| 3.d | すべての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な健康危険因子の早期警告、危険因子緩和及び危険因子管理のための能力を強化する。 |

難しい言葉が並んでいるため、一度に理解するのは大変だと思います。そこで、ここからは噛み砕いて、詳しく見ていきましょう。

SDGs3「すべての人に健康と福祉を」の日本と世界の現状と課題|なぜSDGs3は必要なの?

まずは健康的な生活とは何かについて確認します。

SDGs目標3が目指す、”健康的な生活”とは、肉体的・精神的・社会的に満たされている状態を指しています。病気になる・ならないではなく、治療するための医療を受けられ、過度なストレスを受けることなく安心して暮らせる社会を作ることが求められています。

「健康的な生活」について、WHO(世界保健機構)の憲章には以下のように記載されています!

健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが 満たされた状態にあることをいいます。

世界保健機関憲章前文 (日本WHO協会仮訳)

人種、宗教、政治信条や経済的・社会的条件によって差別されることなく、最高水準の健康に恵まれることは、あらゆる人々にとっての基本的人権のひとつです。

この中でも医療については、治療を受けられることが当たり前の日本に暮らす私たちにとって、なぜ達成を目指さなければならないのかイメージできない人も多いと思います!

しかし世界の中には、経済的、インフラなどの理由から医療を受けられない人がいる地域や国が数多く存在し、これにより、特に子どもや女性が命を落としてしまっているのです。

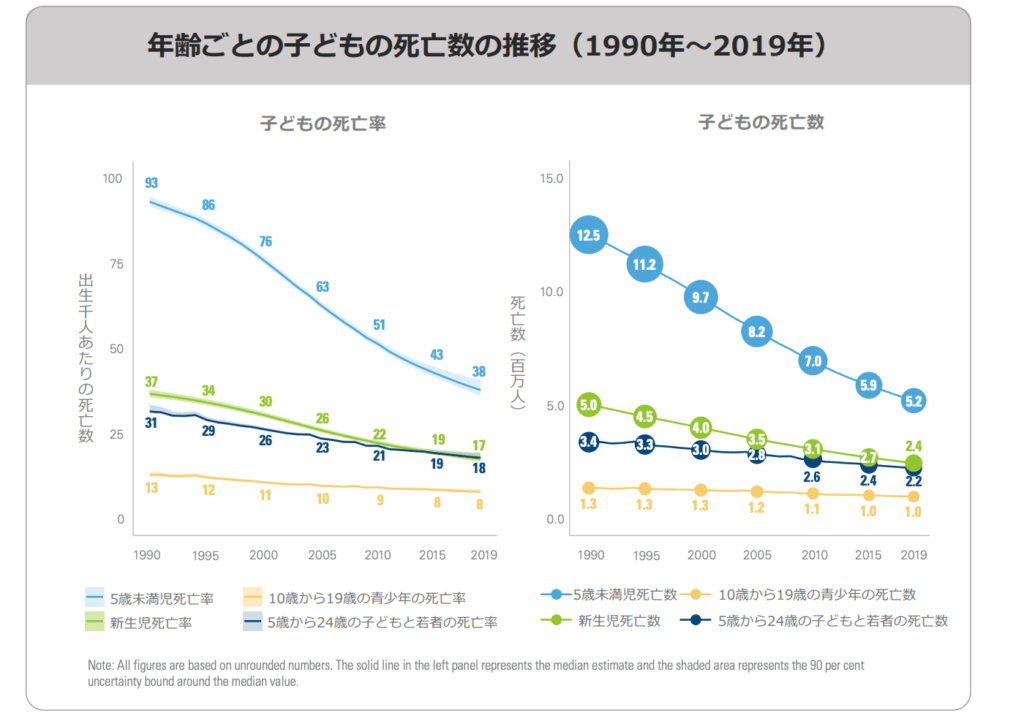

例えば5歳になる前に亡くなる子どもの数。日本ユニセフ協会とWHO(世界保健機構)の2019年時点の報告によれば、世界全体では5歳前に亡くなる子どもの数が減少したと発表されているものの、それでも年間に530万人(127人に1人)もいるのが現実です。

福祉や医療をすべての人が受けられる社会を実現し、健全な社会を築くためにも、SDGsの目標3は必要とされています。

もう少し踏み込んで世界の現状について見ていきましょう。

世界の現状①医療サービスを受けられない人が約4億人

2017年に世界銀行とWHO(世界保健機関)が発表した報告書では、世界人口の約半数の人たちが基礎的な保健サービスを受けられない状態にあると発表しています。

現在、日本のように基礎的な保健サービスを当たり前のように受けられる国は数多く存在しています。その一方で、世界各地では、少なくとも4億人もの人々が十分な医療サービスを受けることができていません。

このような問題に対処しようと、WHO(世界保健機関)では、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を掲げ、世界へと呼びかけてきました。

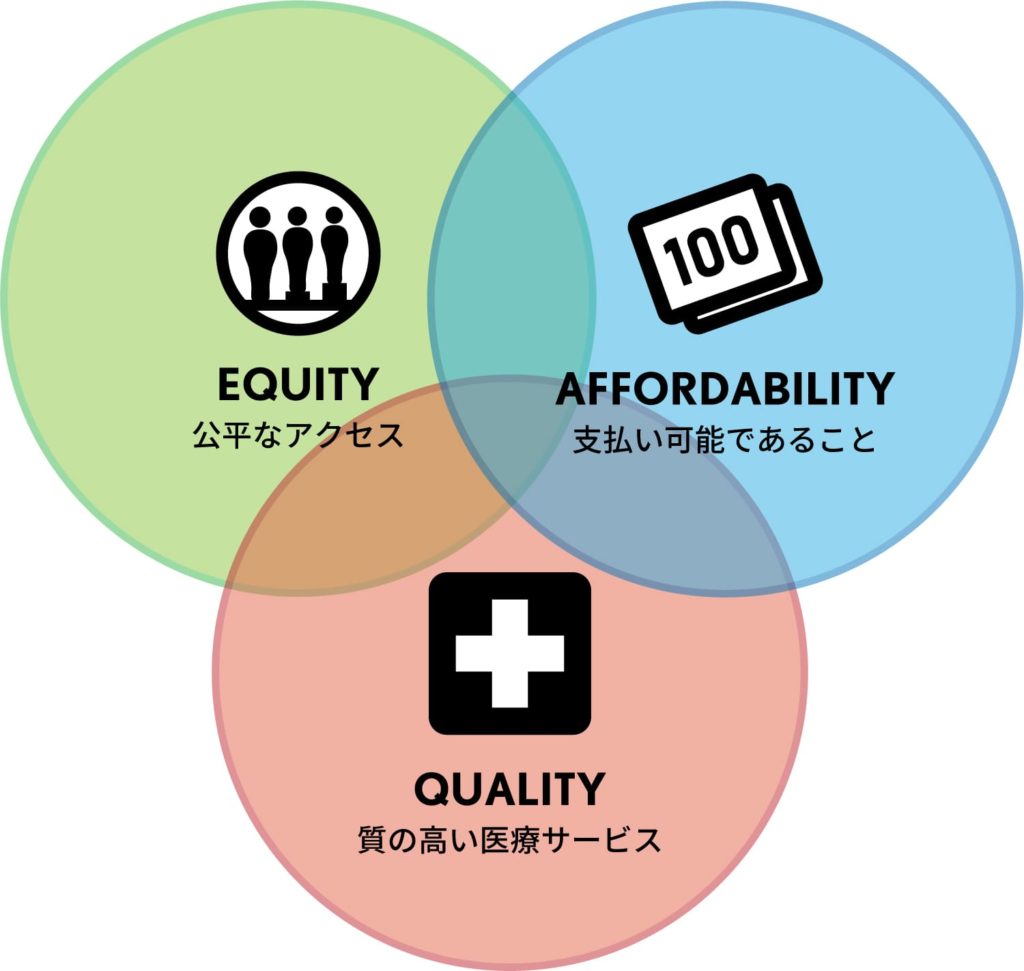

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)とは?

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)とは、すべての人が

- 適切な予防

- 治療

- リハビリ

等の保健医療サービスを、支払い可能な費用で受けられる状態のことで、2012年の国連総会において、世界共通の目標として推進することが採択されました。

「すべての人に健康と福祉を」においてもUHCの達成が掲げられており、医療を受けられない環境下の経済的、社会的、物理的な困難を改善し、世界中の誰もが適切な保険医療サービスを受けられるようにすることを目指しています。

UHCの達成度を表す指数のひとつがUHCキューブというものです。この指数では、3つの要素

- 「人口」どれだけの人が支払い可能な費用で医療サービスを受けられているか

- 「サービス」それだけの必要な医療サービスが受けられるか

- 「コスト」医療費の負担からどれだけ保護されているか

の割合で示されます。カバーされる範囲が多いほどUHCの達成度が高いと判断されます。

<UHCキューブ>

また、WHOが算出しているUHCサービスカバレッジインデックスも達成度を表す為に用いられる指数のひとつです。

これは、

- 妊産婦・新生児・小児の健康

- 感染症対策

- 非伝染性疾患

- 医療サービスのキャパシティとアクセス

の4つのカテゴリーを軸に14分野から算出され、どれだけの人に基礎的な医療サービスが行き届いているかを評価します。指数は0〜100で表され、数字が大きいほど達成度が高いことになります。

次では世界と日本のUHCの現状をみてみましょう。

前述したように、世界では人口の約半分の人たちが健康を保つための保険医療サービスを受けられない状況にいます。

先進国と開発途上国での医療格差に加え、

- 同じ国の中でもそもそも病院がない

- 医師が足りない

といった地域格差があります。

さらに、経済格差や性別、民族性なども影響して保険医療サービスから取り残される人たちも存在し、毎年たくさんの救えるはずの命が失われているのです。

また、治療を受けられる人の中でも、高額な医療費の支払いや、病気により収入が減ることなどが原因で貧困に陥ってしまう人が約1億人もます。

WHOの発表によるとUCHサービスカバレッジインデックスの一番高い国はカナダで89です。世界平均は2015年が45、2017年が66と全体で見れば以前よりも多くの人が医療サービスを受けられるようになっています。しかしソマリアが25、マダガスカルが28、南スーダンが31などと、途上国では非常に数値が低いのが現状です。

その一方で日本のUCHサービスカバレッジインデックスは83と高い数値を示しています。

日本は世界で最も優れた保健医療サービスを提供している国の一つです。すべての人が加入できる保険制度も整えられ、今ではたくさんの人が必要に応じて気軽に医療サービスを受けられる状態にあり世界で有数の長寿国になりました。

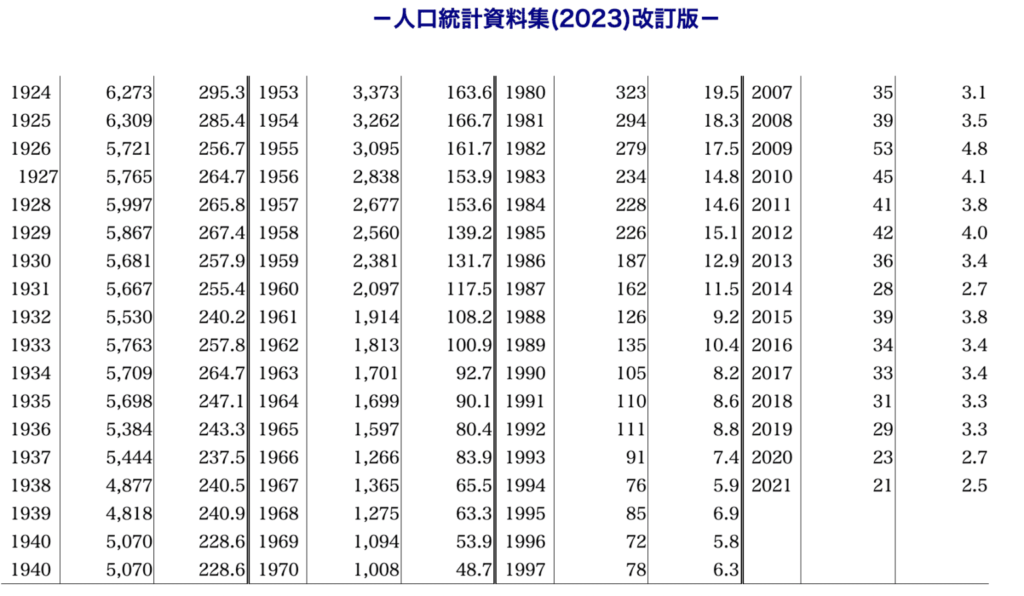

「世界子供白書2019」の発表によると、日本の5歳未満児死亡率や新生児死亡率は先進国の中でも低い数値となっています。2021年の数値を見ると、

- 5歳未満児の死亡率→出生数1,000人あたりの死亡数は2人

- 妊産婦死亡率→出産10万人にあたり3.3人

となっています。これは1990年と比較すると半分以下の数値であり、年々減少傾向にあります。

とはいえ、優れた医療体制が整備された日本ですら、地域によって受けられる医療の差は存在します。地方と都市部では医療施設や人材の数に違いがあるのは想像しやすいのではないでしょうか。

特に人口の著しい減少により経済力の低い過疎地では、医療体制の確保が課題となっています。また、日本全体を見ても高齢化が進むことにより医療サービスへのニーズは高まる一方で、医療費の増加や医師不足等が懸念されています。

ここまで、子どもや女性の死亡率の世界と日本の状況について見てきました。世界的に見ると、子どもや妊産婦の死亡数は年々減少傾向にあるものの、先進国と開発途上国の間には差があることがわかります。今後、開発途上国の数値の改善を目指さなければなりません。

世界の現状②子どもや妊婦の死亡率が高い地域がある

5歳になれない子どもが毎年520万人以上・うち約240万人は新生児

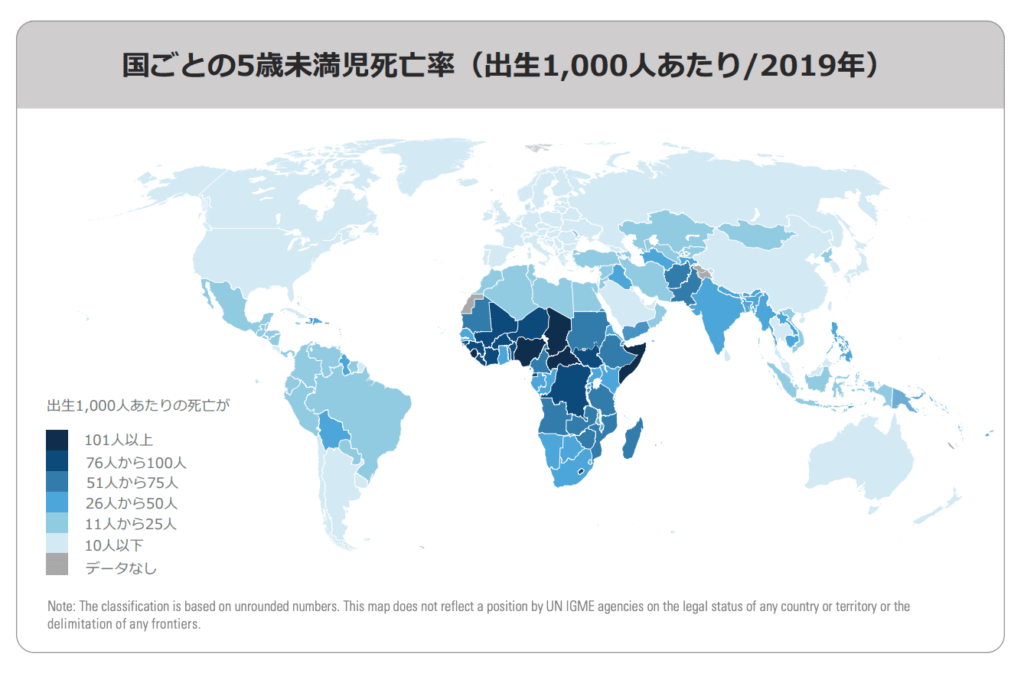

ユニセフ、WHO、国連経済社会局人口部、世界銀行グループが発表した報告によると、2019 年には世界で年間約520万もの子供が5歳に達するまでに命を落としています。そのうち約240万人は出生後間もない新生児です。

特にサハラ以南のアフリカ諸国が深刻で、医療体制の整備と生活環境の改善が急がれます。

そこで「すべての人に健康と福祉を」では、2030年までに1,000人あたりの死亡率を5歳未満は25人以下へ削減し、新生児は12人以下への削減を目指すと、具体的な数字を掲げて問題に取り組むことを求めているのです。

また、「世界子供白書2019」によると、2018年の世界全体の新生児死亡率は1,000人あたり18人です。減少傾向にあるものの、5歳未満児死亡数同様、開発途上国が集中しているサハラ砂漠以南のアフリカでは、未だ高い現状があります。

世界の妊産婦死亡率

ユニセフの「世界子供白書2019」によると、世界では年間22.5万人もの妊産婦が命を落としています。これは1日に約810人が亡くなっている計算です。

妊産婦の死亡率を測る場合、SDGsでは10万人あたり◯◯人と表記されていますが、現在の妊産婦の死亡率は10万人あたりの死亡率は211人。

この死亡率は日本やドイツなどの先進国では一桁となっていますが、タンザニアでは524人、南スーダンでは1,150人であるなど、途上国では数値が高い傾向があり、地域による格差が見られます。これは、妊娠中や出産時に必要なケアが受けることができない環境下にあることが大きな原因です。

この課題の改善に向けて「すべての人に健康と福祉を」では、妊産婦の死亡率を2030年までに70人まで削減することを目指しています。

ここまでで挙げた幼い子供や妊産婦の健康問題は、「すべての人に健康と福祉を」に関する課題の一部に過ぎませんが、非常に重要な課題です。そして、医療の普及が不十分であるが故に生じる、世界の医療格差が死亡率に大きく影響を及ぼしていると言えるでしょう。

数値が高い原因は貧困

ここまで見てきたように世界には、幼い子どもや妊産婦が命を落として地域がまだまだ存在しています。その原因には、貧困が関係しているのです。貧しい国では、水道も通っていないことで清潔な水が行き届かず、とても衛生的な環境とは言えない場所が多く存在します。また、十分な食料を得られないことで栄養も不足し、病気にかかりやすくなってしまうのです。

加えてこれらの地域では、病院や医師の数も不足しています。また、貧しいことで学校に通えず、教育を満足に受けていないことで、病気や治療の重要性についての知識を持っておらず、病院があったとしても行かないケースがあると言います。

つまり、SDGs目標3の解決を考えた時、SDGs目標1「貧困をなくそう」やSDGs目標2「飢餓をゼロに」、SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」といった、他の目標へのアクションも考えていく必要があるのです。

SDGs3とHIV/AIDSや結核、マラリアなどの感染症の関係

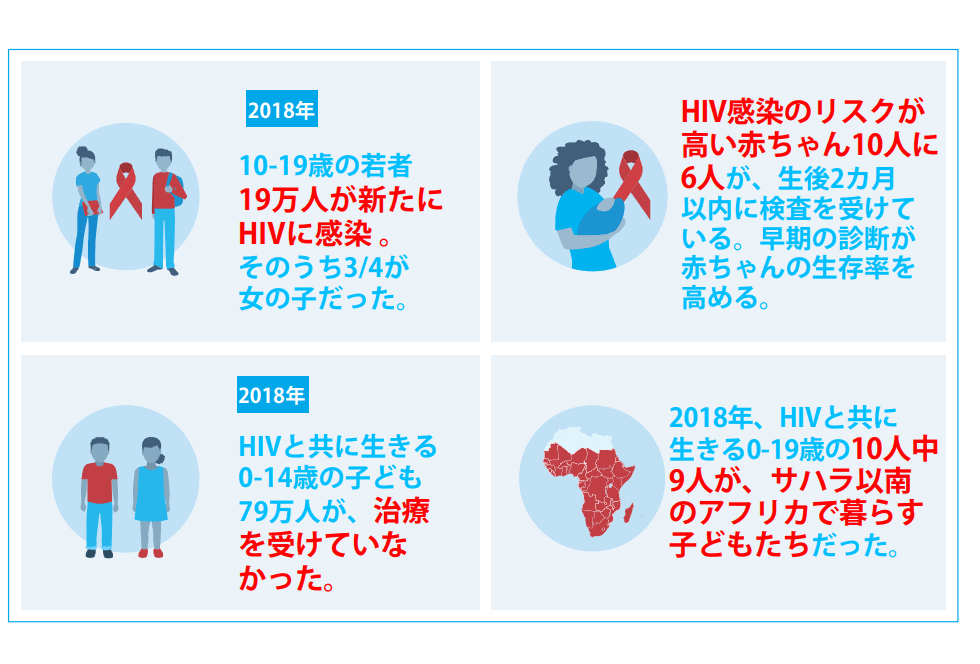

SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」には、HIV/AIDSや結核、マラリアなどの伝染病/感染症についての記述もあります。ここでは、HIV/AIDSについて詳しく見ていきましょう。ます、HIVとAIDSの違いについて確認します。

HIVとAIDSの違いは?

HIVは人に免疫不全を起こさせるウィルスです。”Human Immunodeficiency Virus”の頭文字をとって、HIV感染と呼ばれています。対してAIDS(エイズ)は、HIVに感染し免疫力が低下し、その後、定められた23の合併症を発症した人場合を指します。

HIVに感染していても、23の合併症を発症しなければエイズとは呼びません。(23の合併症については厚生省のサイトから確認できます。)

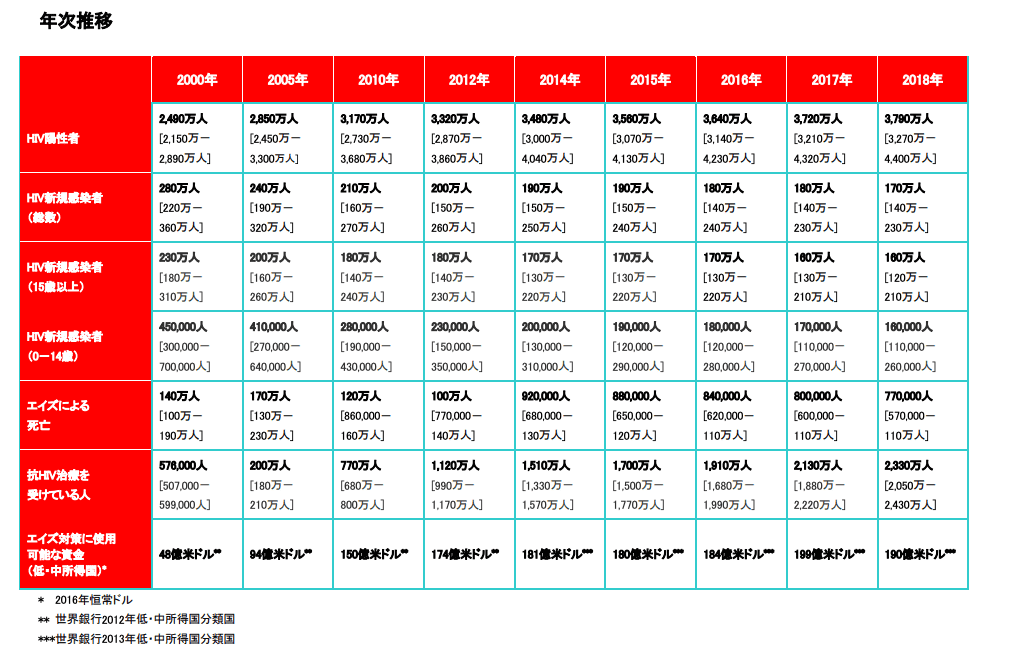

世界のHIV/AIDSの現状

国連合同エイズ計画が2019年に発表した統計資料によると、世界では、3,800万人(200人に1人、0.5%)がエイズと共に生きています。また、エイズに関連する病気でなくなったのは69万人です。死亡率は最も感染が多かった2004年と比べて60%ほど減少しているとはいえ、新規感染者数は年間170万人(4,488人に1人、0.02%)にのぼります。

日本のHIV/AIDSの現状

続いて日本の現状を見ていきましょう。

2021年の報告では、日本国内のHIV感染者は合計で22,479名、AIDS患者は9,982名にのぼります。HIV患者の約9割、AIDS患者の約7割が性的接触によって発症しています。

(参考:エイズ動向委員会 四半期報告・総務省統計局)

年々減少傾向にはあるものの、未だ多くの人々が感染しているのが現状です。

SDGs目標3では、これらの病の治療、根絶はもちろんのこと、正しい知識を身につけることの重要性を謳っているのです。

コロナウイルスとSDGs3「すべての人に健康と福祉を」の関係

SDGsが採択された2015年時点では発生していなかったため記述はないものの、感染症である新型コロナウイルスへの対策も重要な内容と言えるでしょう。

コロナが与えた影響

コロナウイルスによる感染症のパンデミックは、人々の生活環境に大きな影響を与えました。ロックダウンや移動制限などは、SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」の実現においても、深刻な影響を及ぼしています。

発生当時、日本でも、一時はマスクがなくなったり、PCR検査が簡単に受けられなかったりなど、これまで体験したことのない状況が続きました。また、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の達成率が高い先進国でさえも、保健サービスへのアクセスが簡単ではなかったのです。

さらには、

- 途上国への支援が途絶えてしまう

- ワクチンや予防接種が不足

など、様々な問題が発生しました。

この経験をもとに、感染症への対策は今後十分に検討していかなければならないでしょう。

SDGs3「すべての人に健康と福祉を」に対して個人でできること・私たちにできること

世界各地ですべての人に健康と福祉を提供することは、簡単ではありません。だからこそ、長期的な目標に向かって、活動をすることが求められているのではないでしょうか?

1つの支援が次の支援へと繋がります。たくさんの人へと広がり、多くの人が手を差し伸べることで様々なことができるようになることを忘れずにおきましょう。

それでは、私たちができることについて考えてみましょう。

寄付や募金をしよう

SDGsの目標達成のために働きを続けている、団体や企業、自治体などに寄付や募金をすることができます。

保健や医療の分野だけでなく、衛生な水や教育施設などの環境整備といった取り組みもSDGs3の目標達成に繋がる支援と言えるでしょう。

支援団体は、個人や企業からの寄付や募金や各国の任意拠出金で活動資金をまかなっています。支援活動を続け、より発展させるためには、多くの人の力が必要となるのです。

ほんの数百円だけでも、食事や学習道具、ワクチンなどに変わり現地へと届けられます。毎月1,000円からマンスリーサポートなどで寄付を受け付けている団体など、負担にかからない程度の支援も用意されているので、ぜひ確認してみてください。

ボランティア活動で支援を繋げよう

SDGsの目標を達成するためにできることの一つに、ボランティア活動があります。

現地に行って、教育支援や環境整備のボランティアなどもそうですが、国内でもっと身近でできることを探してみましょう。

貧困格差は先進国にも存在します。食事を取ることができない子どもたちに支援をする子ども食堂や、居場所のない子どもたちへの放課後教室などのボランティア活動などが行われています。

近年は、自然災害も多く、各地域へ赴いてのボランティアなども行われています。初めはボランティア団体に所属してみるのが良いでしょう。ボランティア保険への加入や自分が休む場所の確保など、ボランティアに必要な知識が身につきます。

感染予防をおこなう

感染症の予防をおこなうことは、自分がかかることだけでなく、他人にうつすことを防ぐことに繋がります。

パンデミックが起きたコロナ感染症やインフルエンザなどの風邪の感染はもちろん、2014年に起きたデング熱など蚊による感染症など、動物由来の感染症などにも目を向けましょう!

HIV/AIDSなど、性の感染症などにも注意をしなければなりません。日本は、性教育の後進国だと言われています。正しい知識のないまま成人を迎えている人もいるでしょう。

感染予防の知識についてしっかりと身に付けることが、目標達成には欠かせません。

厚生労働省などが発信しているコロナについての最新情報や、NPO法人ピルコンやセイシルなどで発信されている正しい性の知識などを確認してみませんか?

心の健康を保つには運動がおすすめ

新型コロナ感染症のパンデミックのために、自宅で過ごすことが多くなった2020年。不安や気持ちが落ち込むことが多くなったと厚生労働省の調査結果が出ています。

心の健康を保つためには、運動も重要です。1日に30〜60分程度の運動をしている人は、不安だと感じる日が少ないという研究結果も発表されています。

個人でSDGs3の目標である「肉体的にも、精神的にも、社会的にも満たされた状態にあること」を目指すことも大切です。不安な気分に引っ張られてしまう毎日では、満たされた上体であるとは言えません。

心の健康を保つために、運動を取り入れてみませんか?

参考:日本生活習慣病予防協会

理解を深め周囲に広める

SDGsの目標について、あなたの周りには何人の人が知っていますか?テレビやインターネットでSDGsを耳にしたことがある人は多いでしょうが、実際にその詳細について知っている人はどれくらいいるのでしょう。

自分が知っていることや気になることをシェアして、周囲に広めることは、課題への解決の一歩となります。多くの人が関心を持つことは、目標を達成を早めてくれるかもしれません。

SDGsの問題は、1人では解決できない問題も多いです。まずは情報を広めることから初めてみてはいかがでしょうか。

SDGs3「すべての人に健康と福祉を」を達成するために、何が必要なのか?

ここまでは、SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」における重要なキーワードを見てきました。

では、この目標実現するためには、何が必要なのでしょうか。

ここからは、達成への鍵となる開発途上国のインフラ整備や医療サービスなの充実、先進国においての、医療の地域格差や感染症などについて考えていきましょう。

水・衛生環境を整える

途上国では、きれいな水を手に入れることは簡単ではありません。今でも、世界人口の約半数の人が、池や川、湖、整備されていない井戸などの水を利用しています。

浄水処理をされていない水は、細菌や動物のふん尿などが混ざっていることもあり、抵抗力の無い子どもが飲めば、下痢の症状を引き起こします。汚れた水を飲んで下痢を引き起こし亡くなる乳幼児は、年間で30万人(1日あたり800人)にも及びます。

不衛生な環境は、コロナなどの感染症対策にも影響を与えます。世界では、きれいな水を利用できる水の支援が必要なのです。

この問題を解決するために、ユニセフ協会や国際協力NGOワールド・ビジョンなど数々の団体が支援を行なっています。

また、水・衛生環境を整えることはSDGs目標6「安全な水とトイレを世界中に」の達成にもつながります。

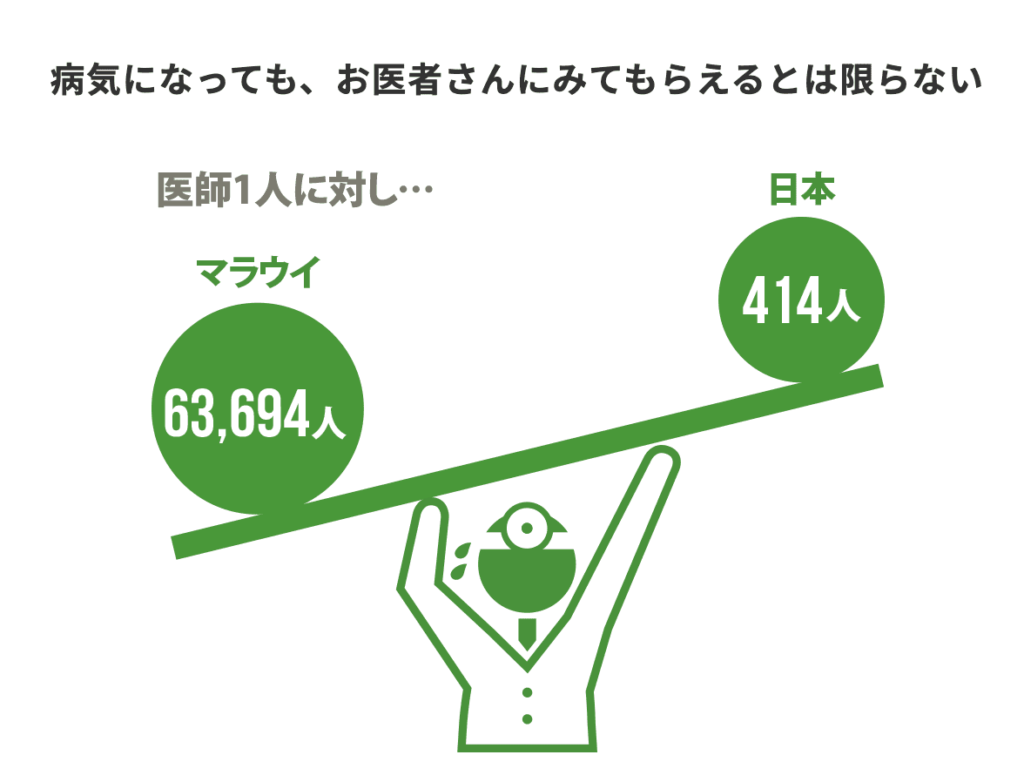

医師や医療従事者の不足を改善しよう

開発途上国では、保健サービスを担う人材の確保も重要です。医師や医療従事者の育成なども考えていかなければなりません。

世界には、医師1人に対して数万人もの患者がいるという地域があります。例えば、アフリカ大陸の南東部に位置するマラウイは、医師1人が日63,694人の患者を診なければならない計算で、日本の約153倍もの数値です。これはすべての人々が適切な治療を受けられないことを意味しています。

この課題を解決するために、ユニセフやNGO団体による保健チームの派遣などが行われているものの、今後約10年間でアフリカだけでも、地域保健員が420万人も不足すると予想されていることから、現状では困難な道のりと言えます。

医師を派遣するだけでなく、地域の保健環境を改善し、保健員の育成にも力を入れていかなければなりません。

参考:日本ユニセフ協会

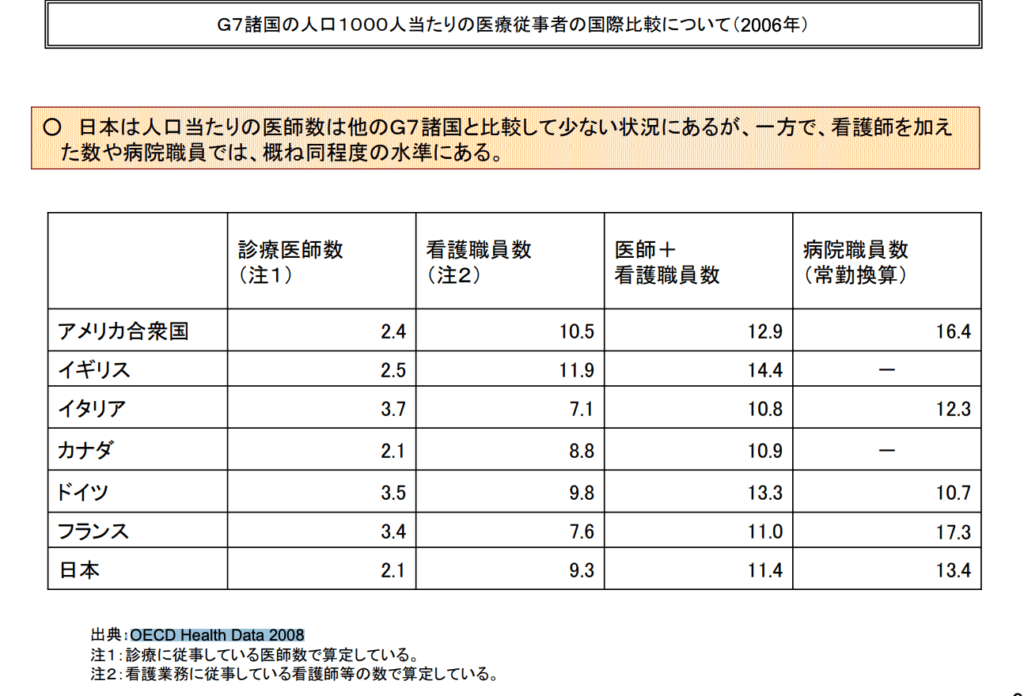

対して日本では毎年4,000人程度の医師が増加しており、2006年時点で人口1,000人に対する医師数は2.1人(0.21%)となっています。他の先進国と比べて多少低い数値ではあるものの、看護師などを含めると、高い水準を維持しています。

とはいえ日本を含む先進国では、地域における医療格差が問題となっています。医師が都市部に集中しているため、地方で十分な医療を受けられない地域があるのです。医療格差を是正するためにも、今後はオンライン診療などインターネットを活用した取り組みにも注目が集まっています。

伝染病や感染症対策を強化する

2018年のWHOが発表した統計によると、世界のマラリアによる死亡は、約94%がアフリカで起きており、そのうち約40万人が死亡しています。特に5歳未満の子どもはマラリアの影響を受けやすく、その数は27万人にものぼります。

参考:世界保健機関(WHO)2019 年世界マラリア報告書

エイズにおいては、2018年の発表で3,790万人(201人に1人、0,5%)がHIV感染者であり、77万人もの(9,910人に1人、0.01%)人が死亡しています。

最も深刻なのは、年間で140万人もの(5,450人に1人、0.18%)人が亡くなっている結核です。2019年には、120万人もの子ども(6,359人に1人、0.015%)が結核に罹りました。現在、結核は治る病とされていますが、開発途上国では多くの人が病に気づくことなく治療が施されないケースがあると言います。

参考:日本WHO協会

このような感染症や伝染病への対策を強化するためには、医療設備や医師の充実とともに、ワクチンや病気に対する正しい知識を広げていくことが必要です。

非感染症疾患による死亡率を減少させる

SDGs目標3では、2030年までに非感染性疾患(Non-communicable diseases)による若年死亡率を減少させるとあります。

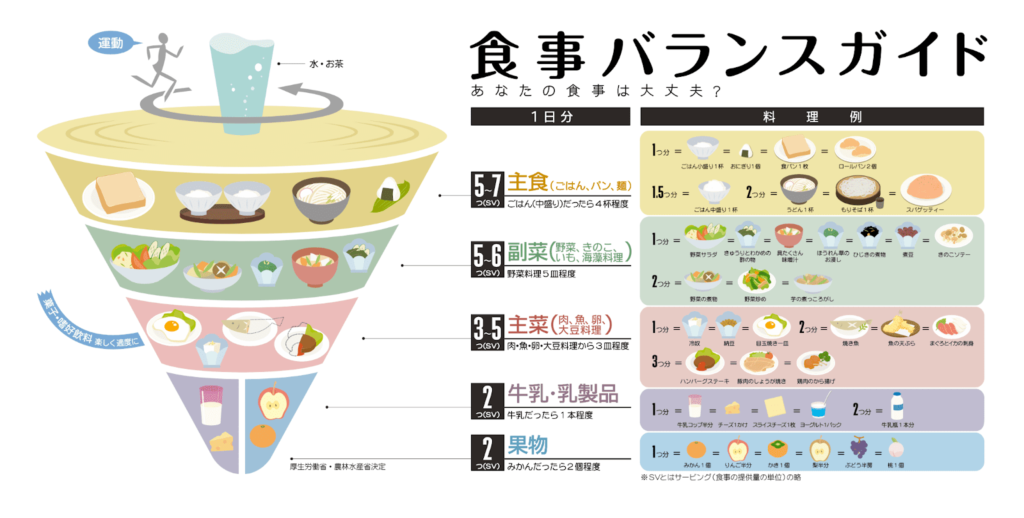

非感染症疾患(NCDs)とは、WHO (世界保健機関)の定義によると「不健康な食事や運動不足、喫煙、過度の飲酒、大気汚染などにより引き起こされる、がん・糖尿病・循環器疾患・呼吸器疾患・メンタルヘルスをはじめとする慢性疾患の総称」とされています。

非感染症疾患(NCDs)によって亡くなる人は、毎年4,100万人。この数値は、世界での死亡原因の約71%にあたります。

開発途上国では、大気汚染や十分な栄養が摂れない食事、運動不足、過度の飲酒などが原因でなくなる人が多く、健康に関する教育やサービスに目を向けなければならないでしょう。

参考:日本WHO協会

このような状況を改善するために、WHO(世界保健機関)では行動計画などが組まれ、若年層の薬物乱用や有害なアルコール摂取の防止、世界的にタバコを規制する働きなどに取り組んでいます。

SDGs3「すべての人に健康と福祉を」達成に向けた対策

ここまでがSDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」の重要キーワードの説明となります。では、目標達成に向けて、世界ではどのような取り組みや対策が行われているのでしょうか。具体的に見ていきましょう。

交通事故対策

SDGs3には、交通事故による死傷者減少もターゲットになっています。

2020年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。

SDGs 目標3のターゲット「3-6」より

世界では、交通事故によって年間約135万人もの人が死亡しています。その事故の半数は、歩行者やサイクリスト、モーターサイクリストなどが犠牲となっているのです。 また、5~29歳の若年層における最大の死亡原因にもなっています。

世界の道路上での死亡の93%の事故が低・中所得国での事故となっており、脆弱な交通インフラが原因で発生していることが伺えます。今後の交通事故対策としては、インフラの整備、道路の安全対策、救急医療システムの構築が必要でしょう。

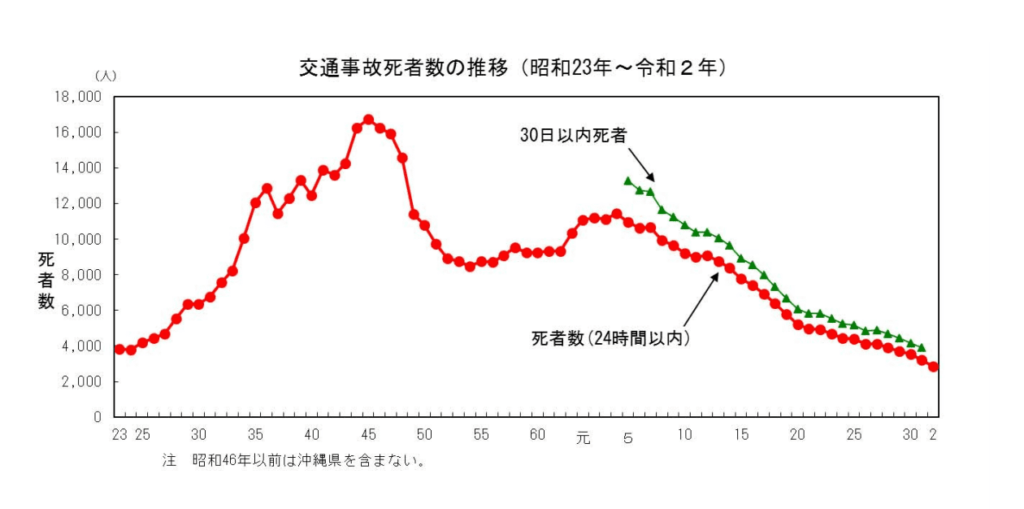

日本の状況も確認しましょう。日本の2020年の交通事故による負傷者数は約37万人、死亡者数は2,839人です。2000年の負傷者数約115万人、死亡者数9,073人と比較すると、交通事故による死傷者数は年々減少傾向にあると言えます。

現在日本では、ペダルの踏み間違いなどを感知してくれる安全運転支援システムの導入促進など、ドライバーがより安全に運転できる開発が進められており、より事故が減少していくことが期待されています。

参考:警視庁統計表

データヘルスでの対策

近年、健康や医療データの電子化に伴い、健康医療情報の分析が進んでいます。データヘルスは、効果的・効率的な保険事業サービスの提供に活用されているのです。

AIの導入によってサービスの高度化や現場の負担を削減したり、ビッグデータの解析により、研究や適切な治療提供を試みたりと様々な開発が進んでいます。

医師の少ない途上国では、ビッグデータによる健康診断などが行えるようにアプリ開発が勧められている地域もあります。医師がいない農村地域などの利用に期待がされています。

新しい技術開発が1人の命を救うことにもなっているのですね。

参考:厚生労働省医療保険者によるデータヘルス

生活習慣病についての対策

先進国では、生活習慣病が健康長寿の阻害要因となり、国民医療費にも大きな影響を与えています。生活習慣病は、不健全な生活の積み重ねによって起こる病です。

厚生労働省などが主体となり、運動の指導や食生活の改善など様々な取り組みが進められています。コロナの影響で生活習慣がガラッと変わった人もいるでしょう。今一度どんな生活習慣が必要か確認してみてはいかがでしょうか?

薬物・アルコール依存症の対策

依存症は、本人の意思が弱いから依存症になったと思われがちですが、実際は脳内のドーパミンによる働きによって引き起こされる症状です。ギャンブルなどの行動や、アルコールや薬物の物資によって繰り返される快楽は、慣れることによってより強い刺激を求めるようになってしまいます。依存症は、脳の病気です。

このような依存症を解決するためには、当事者だけでなく、家族の理解も治療には必要となってきます。本人や周囲の人たちだけでは、解決することは難しいでしょう。

現在は、SMARPP(薬物依存症者に対する、標準化された集団認知行動療法プログラム)と呼ばれる認知行動療法などが診療報酬の対象となりました。保健所などの専門機関や相談窓口を利用して、まずは解決への道を知ることが推進されています。

参考:厚生労働省 依存症対策

従業員や若年層へのヘルスケアの提供

開発途上国だけではなく、先進国でもSDGs3の目標を元に、非感染性疾患による死亡率の改善を試みています。

若年層の自殺も死亡原因の上位となっている日本では、従業員へのヘルスケアや若年層へのメンタルヘルスケアなどにも注目。

厚生労働省では、こころの耳やこころもメンテナンスしようなど、若者を支えるメンタルヘルスケアのポータルサイトを公開し、相談窓口やこころのケアについて情報を公開すると共に、休職や休業した人たちが復帰しやすいよう、会社や家族へのケアも取り組んでいます。

日本ではまだまだ心の病気を隠しがちですよね。いろんな人に相談ができるようになる未来となるようできることを考えてみましょう。

開発途上国へ向けての医薬品・医療機器などの開発

開発途上国では、電気や水道、通信などのインフラ整備が行われていない地域も多くあります。不安定な電力、そもそも電気がない地域などで稼働できる医療機器などは、数が限られています。

ソーラー技術で動く医療機器などの開発は、貧困差の大きい地域で医療を確立させるためにも欠かせません。また、医薬品も安価で安心安全なものが用意されれば、開発途上国の治療に役立ちます。

世界には、衛生環境が整わないために、未だに数多くの病が存在しています。衛生環境をよくし、現地での治療が行われるよう、各国で開発が勧められているのです。

各国の開発が様々な問題解決にも繋がります。ぜひ応援をしたいですね。

SDGs3の達成に向けた日本の企業・団体の取り組み事例

それでは、日本の企業や団体による実際の事例をみていきましょう。家族が働いている会社でもSDGsに取り組んでいるかもしれません。情報を共有して、家で話してみるのも良いでしょう!

命のパスポート「母子手帳」の普及

日本では当たり前となっている「母子手帳」は、戦後まもない日本で生まれました。妊娠初期から乳幼児期の母子が共に継続的にケアを受けられるように考えられた健康手帳です。

現在は、JICA(国際協力機構)の協力の元、25か国へと広がげられ、現在では世界40か国にまで広がっています。

シリア難民の人たちの持ち物の中に母子手帳があったことが、SNSやウェブメディアを通じて話題となりました。難民として避難した先でも母子手帳を元に継続したケアが受けられるそうです。

母と子を守る「母子手帳」は世界でも活躍をしています。

「2人のための食卓」世界へと給食を届ける<NPO団体 TABLE FOR TWO>

特定非営利活動法人TABLE FOR TWO Internationalは、先進国と開発途上国の子どもたちが食事を分かち合うことをコンセプトに活動をしています。

開発途上国の子どもたちは、飢餓や栄養失調の問題に苦しんでいますが、一方で、先進国では、食に起因する生活習慣病などを抱えています。

JALグループは、このプログラムに参画し、TABLE FOR TWO 社員食堂プログラムを実施。対象のメニューは、ヘルシーな食事で生活習慣病を予防できると共に、自動的に20円が寄付される仕組みです。

20円は対象地域での学校給食1食分に値する金額で、開発途上国の子どもたちに学校給食が1食贈られます。

TABLE FOR TWO 山本様|TFTプログラムやおにぎりアクションを通して持続可能な社会貢献の輪を広げる

TABLE FOR TWO 山本様|TFTプログラムやおにぎりアクションを通して持続可能な社会貢献の輪を広げる予防医学や健康長寿に関する研究開発<ヤクルトグループ>

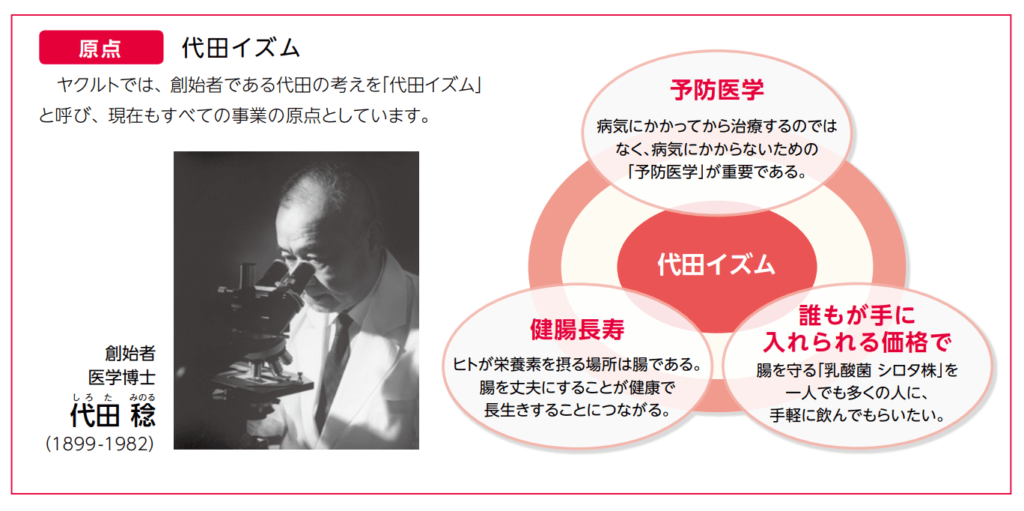

ヤクルトグループでは、全従業員に対して啓発ポスターなどで周知することで、SDGsの課題に取り組んでいます。

また、目標3「すべての人に健康と福祉を」のターゲットにおいては、ヤクルト中央研究所での予防医学や健康長寿に関する研究開発に取り組み、食品や医薬品などに応用をしています。

2018年には、SDGs推進本部が主催する第2回「ジャパンSDGsアワード」で、目標3の達成に貢献していると評価され、特別賞「SDGsパートナーシップ賞」を受賞しました。

予防接種で命を守る<ユニセフ>

ユニセフは予防接種を広める事業を50年以上も前から展開しています。

先進国では生まれてから大人になるまでさまざまな場面で予防接種を受ける機会が設けられていますが、世界では予防接種を受けることができない子どもたちがたくさんいます。

そこで共同設立者などと共にキャンペーンや定期的な予防接種プログラムを通して2000年から2017年までに約7億人のことのへ予防接種を支援しています。これにより、はしかやポリオ(小児麻痺)などたくさんの予防できる病気を防ぎ、命が守られています。

また、この様な支援により需要が増加することで市場の競争性が高まり、ワクチンの価格を下げることにもつながります。

支援活動で子どもの健やかな成長を<ワールド・ビジョン>

ワールド・ビジョンではさまざまな募金活動を行、発展途上国で困っている子どもたちの支援しています。

ワールド・ビジョンが行っている地域開発プログラムのひとつを挙げると、スポンサー(企業や個人)を募集し、1日当たり150円の継続支援からアフリカやアジア、中南米などの21の国で子どもをとりまく環境を整備。

持続的な成果が出るような支援活動を展開しています。

具体的には、

- 安全な水が飲めるように井戸や貯水タンクを設置

- 教育環境の整備

- 家族収入を増やすための訓練や教育

などを行います。一時的な支援としてお金を渡すのではなく、必要なインフラを整える事で生活環境の改善を通して持続的な支援を行っています。

ミャンマーで人々の自立を支援<れんげ国際ボランティア会>

認定NPO法人れんげ国際ボランティア会(ARTIC)はアジアの途上国で教育と福祉に関する支援活動を行っています。

そのうちのひとつが、ミャンマーでの活動です。慢性的な学校不足が問題となっているミャンマーで、人々が自立して生活していくための環境整備と力を培うための開発プロジェクトを2013年より展開しています。

このプロジェクトは、

- 学校建設

- 開発

- 自立プロジェクト

の3つを軸に展開されます。

これらのプロジェクトの特徴は資金の全てを援助するのではなく、村人たちも一部を負担して参加することです。これは支援依存を避けると共に、オーナーシップと達成への意欲を持つことで、自分たちが主体になるという意識へ変えていく事が目的です。

学校建築に加え、より良い生活環境の為の開発プロジェクト、そして最終的には村人が主導となって道路塗装や校舎建築を行って収益を上げることのできる基盤を作ります。

その他にも、教師達の教育研修でプログラムも展開して教育の質を高めることを目指しています。

テクノロジーで全ての人に医療を届ける<Linc’well>

株式会社Linc’wellは全ての人により良い医療サービスを提供する為に医療のIT化を進めている企業です。

Linc’wellでは「SaaS」というオンライン診療システムを開発。離れた場所にいながらも医師の診療が受けられるようになりました。

このシステムで予約から受診、支払いまでの一連をオンラインで行い、必要に応じで薬の受け取りを薬局か宅配にて済ませることができます。

このようなシステムはが広く普及すれば、地域に関係なくより多くの人がスムーズに医療サービスを受けることができると共に、医療現場での二次感染の防止にもつながります。

皆の健康をナビゲート<健ナビ薬樹薬局>

関東各地に店舗を設けている薬樹薬局では安全な薬を提供するだけではなく、「薬」「食事」「運動」の3つの軸でまちの人々の持続的な健康をサポートする取り組み(健ナビ)に力を入れています。

適切な薬の処方と服用のサポートや管理栄養士による栄養バランスの良い食事のアドバイス、ウォーキング等の運動指導による生活習慣病の予防のサポート。

店舗での相談の他にも各店舗でさまざまな健康支援活動を主催しています。

具体的には、

- メディカルウォーキング(科学的健康増進法)指導講座

- カラダ年齢や骨健康度チェックなどの測定会

- オンラインでの栄養講座や相談会

などがあります。

過去には、座学の後に実際にスーパーで食品選びを実践するお買い物ツアーというユニークなイベントも開催されています。

手洗いを広めて予防を<サラヤ>

サラヤ株式会社は薬用石鹸などの製造で日本に「手洗い」を広めた企業で、創業以来今も衛生管理の場で活躍しています。

サラヤはユニセフと協力して2010年から「100万人の手洗いプロジェクト」がウガンダで展開しています。

ウガンダをはじめとする開発途上国では、日本では当たり前の石鹸を使った「手洗い文化」まだが馴染んでいない場所があります。このプロジェクトでは手洗い用の物資を提供するだけではなく、手洗いの重要性や手洗い方法などの教育や啓蒙活動を行い、病気の予防や衛生環境の向上を目指しています。

サラヤ株式会社|社会課題に寄り添い解決する商品開発で、明るい未来を創る

サラヤ株式会社|社会課題に寄り添い解決する商品開発で、明るい未来を創る移動診療サービス<第一三共>

第一三共は公的機関や民間企業等とのパートナーシップにより、移動診療支援や自社の医薬品製造技術の移転などを通して、主に開発途上国での医療基盤を強化する取り組みをしています。

第一三共では2011年から移動診療サービスを展開しています。2016年からはタンザニアのキロンベロ県での活動もスタート。

特にSDGsの目標3のターゲットである新生児と5歳未満児と妊産婦の死亡率削減に焦点を当て、乳幼児の予防接種率や妊産婦検診の受診率の向上に力を注いでいます。

このプロジェクトでは医療従事者や保健員のトレーニングや意識啓蒙活動なども行っています。また、2019年からミャンマーの農村でも移動診療サービスが開始されました。

すべての人に視力ケアを<Ein Dollar Brille>

WHOによると、世界では950万人以上の人々が眼鏡を必要としているにもかかわらず入手できずにいます。

Ein Dollar Brille eV(日本語で1ドル眼鏡)はすべての人に基本的な視力ケアを提供することを目標に開発途上国に向けて安価で眼鏡を提供しているドイツの団体です。ドイツ、スイスおよびアメリカからの300人を超えるボランティアスタッフが参画しています。Ein Dollar Brilleは眼鏡を途上国の人々に提供するのではなく、現地住民を雇用して眼鏡を製造し、眼鏡のメンテナンスまでを行います。

具体的には、

- 無料の検眼

- 教育(生産スタッフおよび、視力ケアに必要なスペシャリストの育成)

- 生産体制の構築

などの行っています。現在では8カ国でプロジェクトが展開されており、これまでに30万人以上へ眼鏡を提供し、200以上の雇用が生まれています!

魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教える<国際協力NGOワールド・ビジョン>

ワールドビジョンとは、キリスト教の精神に基づき、開発援助・緊急人道支援・市民社会や政府への働きかけを行う国際協力NGO団体です。生活が困窮している地域への支援は、ただ物資を与えるのではなく、地域の生活環境事態を改善する必要があると考えています。

住む地域の人々たちから信頼を築き、地域の食料不足や安全な水の確保、教育や医療などの基本サービスなどの改善に取り組むワールドビジョンは、生計手段の改善にも着目。子どもたちや地域の人たちが、生活環境を継続して行けるように援助しているのです。

「魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教える」考え方で、持続可能な社会の仕組み作りを手助けしています。

ポータブルの健康診断キットの独自開発

バングラデシュのヘルスケア業界では、非感染症疾患の増加や高額な医療費、医療機関での患者情報の欠如など、様々な問題に直面しています。CMEDは、IoTテクノロジーを使って、このような問題を解決しようと働きかけている企業です。

健康サービスが遠くの人にも行き渡るようにポータブル健康診断キットを独自開発。さらに、ビッグデータの解析により即時診断が可能なアプリも作っています。

農村地域では、健康や予防の概念すらない地域も少なくないバングラデシュ。CMEDでは、政府や自治体、地域に働きかかけ、健康についての啓発活動も行っています。

まとめ:世界の現状を知ることからはじめよう

SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」を達成するためには、まずは、世界の現状を知ることが必要です。世界には、適切な医療を受けられない人々や保健について学ぶことができない地域もあります。

また、日本国内でも起きている事案についても目を向けて見る必要があるでしょう!

世界中の人々が健康に暮らせる環境を整え、福祉を充実させるためにできることは、たくさんあります。家族で健康とはどのような状態かを話して見るのもおすすめです。

まずは、身近で起きていることを探して、情報をシェアしてみることから始めてみましょう!