重厚な赤レンガと優美なネオ・ルネサンス様式が印象的な大阪市中央公会堂。この建造物は、伝統と近代が融合した大正時代を象徴する建築物の一つです。1912年から1926年まで続いたこの時代は、わずか15年間という短さながらも、日本の歴史において重要な転換期となりました。

政治面では大正デモクラシーの高まりと第一次世界大戦への参戦、文化面では洋風生活の普及と「大正ロマン」と呼ばれる独特の美意識が花開きました。カフェやラジオなど新しい文化や娯楽が庶民の生活に浸透し、都市部を中心に近代的な生活様式が広がっていきます。

しかし関東大震災という未曽有の災害も経験し、社会は大きな試練にも直面しました。この記事では、そんな激動の大正時代を多角的に解説していきます。

目次

大正時代はいつからいつまで?

大正時代は1912年(大正元年)7月30日から1926年(大正15年)12月25日までの約15年間続いた日本の時代区分です。大正天皇の在位期間と一致しています。*1)

政治面では「大正デモクラシー」と呼ばれる民主化の動きが活発化し、政党による内閣運営が定着していきました。第一次世界大戦への参加により経済は急成長し、都市部を中心に中間層が拡大しました。文化面では洋風の生活様式が一般に広まり、カフェやモダンな服装など新しい文化が花開きました。

一方で1923年の関東大震災という大災害も経験し、社会に大きな変化をもたらした激動の時代でした。

出典は『易経(周易)』の「大亨以正、天之道也」

「大正」という元号は、古代中国の『易経』(または周易とも呼ばれる)から採用されました。具体的には「臨卦」という章の中で、孔子が記した注釈部分に由来しています。

『易経』の中に「大亨以正、天之道也」という一節があり、これは「万事が大いに栄え、正しい道を進むことは天の理にかなっている」という意味を持ちます。新しい時代が繁栄し、正しい方向に進むことを願った名称です。*2)

大正時代の文化の特徴

大正時代の文化は、西洋の影響を受けつつも日本独自の発展を遂げた「モダン」な特徴を持っています。都市部を中心に新しい娯楽や芸術が広がり、カフェ文化の台頭や洋装の普及など、庶民の日常生活にも変化が見られました。伝統と革新が融合した独特の美意識は「大正ロマン」と呼ばれ、今なお多くの人々を魅了しています。

大衆的でモダンな文化

大正時代の大衆的でモダンな文化の特徴は、教育の普及と識字率の向上により文化が「大衆化」し、さらに西洋文化の影響を受けて生活様式が「モダン化(近代化)」したことにあります。

- 義務教育の修学率が98%を超えた

- モガ(モダンガール)やモボ(モダンボーイ)の登場

- 洋服や洋食、カフェ文化の普及

- 労働者・サラリーマン階層の形成

- 新聞の発行部数増加

- 大衆文学や児童文学、映画の普及

大衆的で現代的(モダン)な文化が都市を中心として広がっていったのです。*3)*4)

大正時代の主な出来事〜政治編〜

大正時代の政治は「大正デモクラシー」と呼ばれる民主化の流れが特徴です。

- 二度の護憲運動による市民の政治参加拡大

- 国際舞台での存在感を高めた世界大戦への参戦

- 食糧不足から生じた全国規模の米騒動

など、様々な出来事が相次ぎました。

軍縮条約への調印や、一般市民の選挙権拡大と社会主義運動の取締りという相反する法律の制定も、この時代の複雑な政治状況を物語っています。

第一次護憲運動(大正政変)

大正政変は1912年から1913年にかけて起きた、日本の民主主義発展の転機となった政治的動きです。事の発端は軍部が要求した二個師団増設問題で、これにより西園寺内閣が退陣し、天皇の命令で桂太郎が首相に就任したことでした。

この人事に対し「藩閥政治の復活だ」と国民の不満が爆発しました。

「閥族打破・憲政擁護」をスローガンに、薩長出身者(閥族)による政治独占を止めさせ、憲法に基づく政治をするべきだと主張した抗議活動が全国に広がり、政党も加わって「憲政擁護会」が結成されました。数万人もの民衆が国会議事堂を取り囲むなど前例のない規模の抗議行動により、わずか53日で桂内閣は退陣に追い込まれました。

この出来事は、民衆の声が政治を動かす「大正デモクラシー」の始まりとして歴史的意義を持っています。

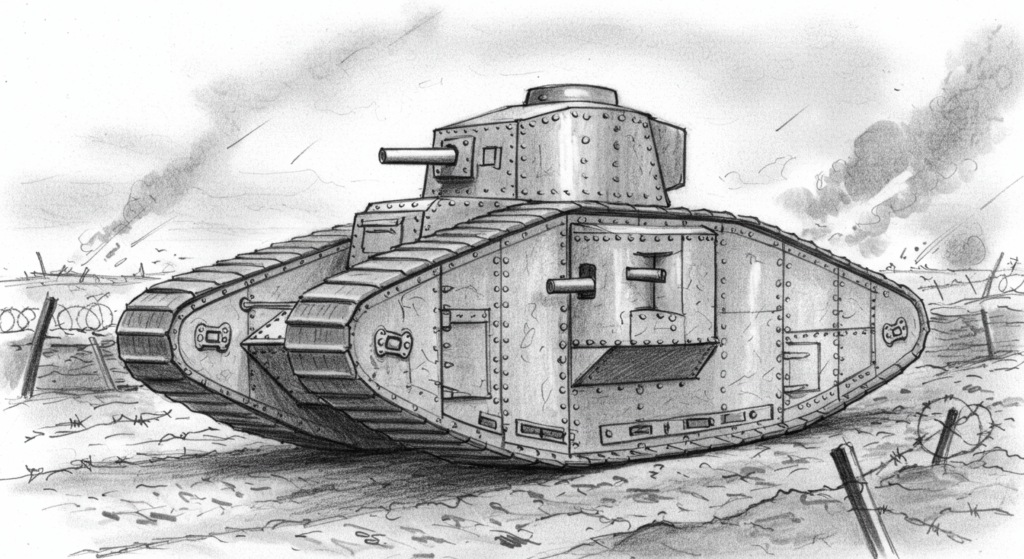

第一次世界大戦に参戦

大正時代の日本は、第一次世界大戦に参加しました。この戦いは1914年6月にサラエボで起きた事件をきっかけに始まりました。ヨーロッパでは三国同盟と三国協商という二つのグループが対立していましたが、我が国は協商側の一員として参戦しました。当時の国際情勢において、英仏露などと共に行動することを選んだのです。

この大戦争は約4年間続き、1918年11月に終わりました。その翌年にはパリで平和会議が開かれ、ベルサイユという重要な取り決めが結ばれています。この参戦は当時の日本にとって、世界の主要な出来事に関わる重要な外交的判断でした。

米騒動

大正時代に起きた米騒動は、1918年に発生した全国的な食糧問題に関する大規模な社会運動です。この出来事は富山県魚津町での抗議行動から始まりました。当時、穀物不足とシベリアへの軍事派遣に伴う投機的行為によって食料価格が急上昇したことが原因です。*7)

最初の活動は富山湾沿岸に広がり、その後、新聞報道をきっかけに京都や名古屋をはじめとする主要都市へと拡大しました。特に西日本地域では、様々な階層の市民が立ち上がり、要求が通らない場合には暴力的な抗議行動も見られました。

この社会混乱に対して政府は軍隊を投入し、9月中旬までに約30名の死者と2万人以上の逮捕者を出す事態となりました。

ワシントン海軍軍縮条約

第一次世界大戦後の1922年2月に、アメリカ、イギリス、日本、フランス、イタリアの5か国間で結ばれた海の軍事力を制限する取り決めです。

この条約では、戦艦などの主要な軍艦の保有比率がアメリカとイギリスを5とした場合、日本は3、フランスとイタリアは1.67と定められました。海軍内では加藤寛治らがアメリカの7割の保有量を主張して反対しました。

しかし最終的に、日本の加藤友三郎全権が政治的な判断により、太平洋の島々における軍事施設の現状維持を条件に、アメリカの6割という比率を受け入れました。この決定以降、各国の海軍拡張競争は補助的な艦船へと焦点が移っていきました。*9)

第二次護憲運動

1924年1月、貴族院を基盤とする清浦奎吾内閣が発足したことをきっかけに、第二次護憲運動が活発化しました。当時の主要政党である政友会、憲政会、革新倶楽部が連携し、「憲政の本義に基づく政党内閣制の確立」を目指して活動を開始したのです。

政府側は議会を解散して対抗しましたが、護憲三派は全国で集会を開き、一般男子の投票権拡大や貴族院の改革などを訴えました。5月の選挙では三派が圧倒的勝利を収め、その結果、加藤高明を首班とする連立政権が6月に誕生しました。

この成果により、衆議院第一党の党首が政権を担う慣行が1932年まで続くことになります。*10)

普通選挙法・治安維持法

大正時代の民主主義と国家統制に関わる重要な出来事として、普通選挙法と治安維持法の同時期制定があります。

1925年3月に成立した普通選挙法は、それまでの税金納付条件を廃止し、25歳以上の男性に選挙権を拡大する画期的な改革でした。これにより有権者数は約4倍に増加し、政治参加の門戸が大きく開かれました。*11)

しかし、その翌月には治安維持法が公布されました。この法律は「国体の変革」や「私有財産制度の否認」を取り締まる内容で、政府にとって危険と見なされる無政府主義者や共産主義者の活動を抑制するための規定を設けていました。

この二つの法律が同時期に制定されたことは、参政権拡大と思想弾圧という相反する方向性を示しており、大正デモクラシーの限界と、その後の日本社会の進む道を象徴する出来事となりました。ただし、女性や植民地住民には選挙権が与えられなかったという制約も残されていました。*12)

大正時代の主な出来事〜文化編〜

大正時代の文化面では、人々の暮らしぶりに大きな変革がありました。日常の衣食住が西洋化し、芸術や文学においては「大正ロマン」と呼ばれる自由な表現が花開きました。さらに、新しいメディアとしてラジオ放送が始まるなど、現代社会につながる文化的基盤が形作られた時代です。

衣食住の変化

大正時代の衣食住は、日本の伝統と西洋文化が融合した独特のものでした。

服装においては、男性のスーツやハンチング帽の普及が進み、女性たちも「モダンガール」と呼ばれる新しい女性像が都市部で注目されました。短い髪型やワンピースを着用し、カフェで社交する姿が見られるようになります。また、女学生の間では袴スタイルや洋風の髪型が人気を集めました。*13)

食生活では、和製洋食の誕生が特筆すべき変化です。とんかつやライスカレー、コロッケなどが家庭や大衆食堂で広まり、都市部では家族での外食文化も芽生えました。国産の調味料も登場し、食卓の様相を変えていきます。*14)

住まいにおいても、洋間や応接間を取り入れた和洋折衷の住宅が増加しました。ステンドグラスやソファなどの西洋的な要素が日本の住宅に取り入れられ、独特の雰囲気を作り出しました。*15)

「大正ロマン」の流行

大正ロマンとは、大正時代に生まれた日本の伝統美と西洋文化が溶け合った独特の文化現象です。この時期には欧米の影響が強まりながらも、日本らしさを大切にした和洋折衷の美意識形成されました。

建物や室内装飾、芸術作品、料理など日常生活の様々な場面で、東西の要素が融合した独自のスタイルが見られます。特徴としては、自由で華やかな雰囲気と懐かしさを感じさせるロマンチックな魅力があります。

同じ時代の「大正モダン」が新しさや革新性を重視したのに対し、大正ロマンは情緒的な美しさや感傷的な側面を大切にした表現として、現代の文化にも影響を与え続けています。*16)

ラジオ放送の始まり

日本のラジオ放送は、大正時代の終わり頃に始まりました。日本での初めての電波は1925年3月22日午前9時30分、東京・芝浦の仮放送所から発信されました。本格的な放送は同年7月から開始され、続いて大阪や名古屋でも独自の番組が放送されるようになります。*17)

大正時代の主な出来事〜災害編〜

大正時代は自然災害にも見舞われた時代でした。特に関東大震災は首都圏に壊滅的な被害をもたらし、多くの犠牲者を出す惨事となりました。この未曾有の大災害は、日本社会に深い傷跡を残すとともに、その後の防災や都市計画に大きな影響を与えることになります。

関東大震災

関東大震災は、大正12年(1923年)9月1日に発生した日本史上最悪の自然災害の一つです。相模湾付近を震源とするマグニチュード7.9の巨大地震が関東地方を襲い、特に小田原周辺では激しい揺れを記録しました。

東京や横浜では、地震によって引き起こされた火災が被害を拡大させ、合わせて約10万人が命を失い、4万人以上が行方不明となりました。負傷者も10万人を超え、被災者総数は340万人に達する大惨事となりました。

政府は東京市とその周辺に戒厳令を敷き、後藤新平内相を中心に復興事業が進められました。この災害を機に、丸の内のビジネス街や山の手の住宅地が発展し、近代的な都市計画が本格的に始まるきっかけとなりました。*18)

大正時代とSDGs

大正時代は、大正デモクラシーの高まりや普通選挙法の制定など、多くの人が政治に参加しやすくなった時代です。ここでは、大正デモクラシーとSDGsとの関わりについて解説します。

SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」との関わり

大正時代の民主化の動きは、SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」と深く関わっています。当時の日本では、第一次・第二次護憲運動を通じて、一般の人々が政治に参加する権利を求める声が高まりました。

特に大きな変化だったのは、1925年に作られた普通選挙法です。それまでは、お金持ちや税金をたくさん納めている人だけが選挙で投票できましたが、この法律によって25歳以上の男性なら誰でも投票できるようになりました。これで投票できる人の数は4倍も増え、様々な立場の人の意見が政治に反映されるようになりました。

その一方で、女性には参政権が与えられず、婦人参政権が認められたのは第二次世界大戦後のことでした。こうした大正時代の経験は、今日の「誰も取り残さない社会」を目指す取り組みにつながっています。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

今回は、大正時代について解説しました。1912年から1926年までの約15年間という短い期間ながら、日本の近代化が大きく進んだ転換期でした。

政治面では大正デモクラシーが花開き、二度の護憲運動や普通選挙法の制定など民主化が進展しました。国際的には第一次世界大戦への参加やワシントン海軍軍縮条約の締結が重要な出来事でした。

文化面では「大正ロマン」と呼ばれる和洋折衷の美意識が生まれ、モダンガールの登場やラジオ放送の開始など現代につながる生活様式が広がりました。一方で関東大震災という未曾有の災害も経験しています。

大正デモクラシーなどこの時代の歩みは、現代のSDGsが目指す平等や包摂的な社会づくりにも通じる側面を持っていたのです。

参考

*1)改定新版 世界大百科事典「大正時代」

*2)筑波大学「第2部 明治から令和へ」

*3)NHK「文字と画像で見る | 第35回 揺れ動く日本の社会と経済」

*4)日本大百科全書(ニッポニカ)「モガ・モボ(もがもぼ)とは?」

*5)山川 日本史小辞典 改定新版「二個師団増設問題」

*6)デジタル大辞泉「第一次世界大戦」

*7)山川 日本史小辞典 改定新版「米騒動」

*8)デジタル大辞泉「シベリア出兵」

*9)山川 日本史小辞典 改定新版「ワシントン海軍軍縮条約」

*10)日本大百科全書(ニッポニカ)「憲政擁護運動」

*11)山川 日本史小辞典 改定新版「普通選挙法」

*12)山川 日本史小辞典 改定新版「治安維持法」

*13)kimono hearts「Taisho Roman 大正ロマンの魅力と現代に息づく文化の光彩」

*14)米食文化研究所「洋食のルーツ 洋食の大衆化 ~外食から家庭の味へ~」

*15)朝日新聞デジタル「文化住宅にしひがし – ことばマガジン」

*16)スペースシップアース「大正ロマンとは?大正モダンとの違いやインテリアや着物・服の具体例やおすすめ観光地を紹介」

*17)日本大百科全書(ニッポニカ)「ラジオ放送」

*18)山川 日本史小辞典 改定新版「関東大震災」

この記事を書いた人

馬場正裕 ライター

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。