NPO法人となりのかいご 川内潤さん インタビュー

川内潤

NPO法人となりのかいご 代表理事 社会福祉士/介護支援専門員/介護福祉士1980年生まれ。上智大学文学部社会福祉学科卒業。 老人ホーム紹介事業、外資系コンサル会社、在宅・施設介護職員を経て、2008年に市民団体「となりのかいご」設立。 2014年に「となりのかいご」をNPO法人化、代表理事に就任。 ミッションは「家族を大切に思い一生懸命介護するからこそ虐待してしまうプロセスを断ち切る」こと。誰もが自然に家族の介護に向かうことができる社会の実現を目指し日々奮闘中。厚労省『令和4・5年度中小企業育児・介護休業等推進支援事業』検討委員。著書・わたしたちの親不孝介護 「親孝行の呪い」から自由になろう(日経BP)等

目次

introduction

親やパートナーへの介護に追われる介護者は、追い詰められたすえに愛する存在を虐待することさえあります。その事態を予防するために、「となりのかいご」は介護コンサルティングを通じ、「介護はプロを頼り、家族は家族にしかできないことをする」という意識改革を顧客に促しています。

今回は川内潤代表理事に、介護者・被介護者が共倒れにならないための方策などを中心に伺いました。

高齢者を介護する家族が追い詰められてゆく前に早めの対策を

-まずはご業務の概要をご紹介ください。

川内さん:

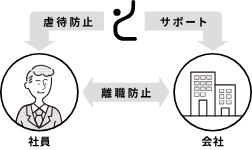

介護される高齢者への虐待防止をミッションとしているNPOです。虐待の種類としては、介護専門職が、働いている現場で起こしてしまうものと、介護している家族による虐待があります。当NPOは、後者を防止することを目的としています。

自宅での介護に行き詰まり、介護職に依頼するとなった場合、支える側の不安を解消することを目的として、どんなに対策を講じても解決はなかなか難しくなります。そのため、介護に困る前から支援を提供する必要があると考えています。ビジネスケアラー(仕事をしながら家族の介護を行う人々)の離職を防ぐという目的も含め、一般企業様と契約し、コンサルティング業務を行っています。

具体的には、取引企業様に出張しての介護セミナーや、従業員様向けに個別相談窓口を設けています。同時に、企業様の福祉政両立支援策などにも助言させていただきます。また、啓蒙啓発活動として、介護する方の悩みや実態をHPに掲載し、新聞、テレビ、ラジオなどのメディアでも発信しています。

-ビジョンをご紹介ください。また、御団体のロゴにはどのような意味が込められていますか?

川内さん:

ビジョンは「誰もが最期まで家族と自然に過ごせる社会」です。介護を理由に家族の関係が崩れてしまうことなく、最期まで被介護者がその人らしく自然に過ごせる社会を目指しています。

ロゴには、「気軽に手をあげ、まわりを頼る」という意味を込めています。介護では、一生懸命になりすぎて視野が狭くなってしまう前に、まわりに頼ることが大切です。誰もがとなり近所に相談できる社会を実現したいという思いからのNPO名「となりのかいご」の「と」のイメージも含め、「自ら手をあげる様子」をモチーフにしたロゴです。

-団体設立のきっかけは何だったのでしょうか?

川内さん:

実家が、訪問入浴の在宅介護業を経営していて、自分もその現場で介護職をしていた時期がありました。そこで、介護する家族の方々が、大切なはずの存在に手を上げてしまう場面にたくさん出会いました。入浴介助という仕事柄、虐待の事実が隠されていても、お身体の傷や痣の状態でそれとわかる場合も多々ありました。しかし、この傷はどうされました?と尋ねることすら難しい状況が殆どでした。理由を聞くこと自体、介護者を追い詰めてしまいますから。

実のところ、私は、加害されている方々が「悪い」と単純には思えませんでした。そこまで頑張って追い込まれてしまったら、誰でも手を上げてしまうかもしれません。そう考えた時に、それを防ぐためにはどんな方策が有効かと考えました。結果、もっと早く支援を始めない限り、家族を虐待してしまう人々が生まれてしまう、と思い至りました。

日本では、親を直接介護することが正しく、それが親のためだと多くの方々が思っています。しかし、必ずしもそうではありません。親の面倒を見るのは子どもの義務、という風潮のなか、追い詰められた子どもが親を虐待したとしても、その実態は、事件にでもならない限り語られません。それは、良い介護とはかけ離れた実情です。

かつて親に厳しく育てられたお返し、という虐待もあるでしょうが、親に愛情をもって育てられた人々でさえ、介護する親を虐待してしまうことは十分にありえるんです。そのように追い詰められる前に、何をどうすればいいか?それを伝えるために、「となりのかいご」を設立しました。

介護はプロに任せ、家族にしかできないことをする

-介護者が、愛情をもっている親やパートナーにさえ虐待をしてしまうプロセスには、どんなメカニズムが働いているのでしょうか?

川内さん:

うちの法人は今、虐待の要因の大きな部分が、介護者に「親、もしくはパートナーの老いの受け止め」が出来ていないことによると考えています。人は年を重ねるほどに「出来ないこと」が増えていきます。自分を育ててくれた親のそのような姿を見たり、立派で気丈だった相手が、死に向かう不安を人にぶちまけている姿を見たりした時、その状況を受け入れきれないのでしょう。先回りして手を貸したり、自分が頑張ることで向き合おうとしても、「受け入れる」ことにはなりません。

転ばせない、寝たきりにさせない、認知症を進ませない…そのように頑張っても、「無理不可能」なんです。そうであるのに、そこに「家族の責任」がのしかかってきます。(転ばせたのも、認知症が進んだのも、家族が放っておいたからでしょう?)そう思われるのが嫌で、さらに追い込まれたあげく、疲労しきって虐待に繋がってゆく場合が多いと感じます。

(介護場面の写真)

-親、あるいはパートナーの老いを受け入れることは、頭では理解できても実際はなかなか難しいように思います。どのように介護に向き合えばいいのでしょうか?

川内さん:

パーキンソン病の妻を夫が介護している例でご説明しましょう。

パーキンソン病は進行性の難病で、転んだり、骨折したり、そこから硬膜下血腫を起こしたりしがちです。薬をいろいろ飲んでも、一日の中でさえ身体の変化が出てくるため、相当難しいケアが必要となります。そのような事態は、治す薬が登場しない限りまぬがれません。多くの人が「献身的に介護することが妻のため」と目標設定しますが、実は病気と向き合っていることにはならないんです。その目標が本当に妻のためになっているかどうかを考える場を作らなければなりません。

日本人は、「頑張ってなにかを達成する」という志向性を強くもった国民です。勉強でも仕事でも頑張ったらそれなりの結果が得られるだろう、もし得られなかったとしても後悔を残さないように頑張ろう、と考えがちです。でも、パーキンソン病や認知症の家族をどんなに頑張って介護しても、後悔は絶対にゼロにはなりませんん。むしろ、頑張った人ほど後悔が強くなりますから、それはやめたほうがいい。結局は介護者も疲労しきって、共倒れになってしまうケースが多いんです。

親がまだ元気なうちに、そういう未来図を見ていただき、「どうしたら、毎日転んでしまう親やパートナーに優しい気持ちを持ち続けられるか」をプロと一緒に考えておくことが大切です。

介護はチームマネジメントです。家族だけで行うものではありません。「まずは家族でできる限りやってみよう」は、介護を受ける方にとってもより良い選択ではありません。あえて自分の生活を大切にして、介護はプロに任せることです。家族には、家族にしか出来ないことがあります。介護される人の歴史や性格をよく知る家族が、その生活を共に振り返り、これから何を大切に生活していくかを一緒に考える。こればかりは、プロが家族に代わることはできません。家族にしかできない愛情の傾け方を見つけてほしいんです。

手厚すぎる介護は高齢者の生活の質の低下に繋がる

-介護をプロにお任せすることは理想的な選択だと感じます。それでも、家族が介護を一身に背負うケースが多い原因の1つには、介護保険を使う支援ではとても足りず、かといって多くの時間を民間の介護に頼るお金がない、という「経済問題」も大きいと推察されます。介護と経済についてのお考えをお聞かせください。

川内さん:

介護がお金の問題として取り上げられている時点で、固定された考え方、つまりマインドセットが誤っていると感じます。実際、経済の相談はとても多いんです。ただ、話の流れは、例えば「転びがちな人の面倒を誰かが見る」ということを前提にしています。だから、お金が足りなくなるんです。本来は誰もが、例え転んでも自分の力で歩きたいものです。

そもそも、介護保険は高齢者の自立を支援する制度であり、家族の不安を解消するための制度ではありません。難しい話ではありますが、家族の不安は別のかたちで解消しないと本質的な支援に繋がらないと思っています。例えば、24時間自宅にヘルパーさんを置くとします。月に100万円ほどかかるとしても、そのようなお金持ちは世にいます。ただ、その対象者がどうなるかというと、何もしない廃人、ただ座っている人になる。これが幸せだとは思えません。

もともと、料理がしたいと思うから台所に立って転ぶし、自分で着替えたいと思うから転ぶんです。しかし、ヘルパーさんがいれば、先回りしてやってくれます。それは対象者にとって「生きている」と言えるでしょうか?介護職から見れば、高齢者の生活の質が下がった状態なんです。だからこそ、この思考になる前にマインドセットを変える必要があります。

「転んでしまうのは仕方ない」と受け入れない限り、お金はいくらあっても足りないし、それは本人のためのお金サポートさぽーとにはになりません。歩いて転び、骨折して入院しても「これは妻がやりたいことをやった結果なんだから、お互いに受け入れていこう」と考える。この思考は、日本人には馴染まないかもしれません。でも、そう思えれば、共倒れになる率も虐待も減ってきます。あとは、入院した妻が「私は家に帰るほうがいいのか、それは夫にとってプラスになるだろうか?」などと、それぞれの考えを深めねばなりませんが、互いの関係を良好に保つことはできるはずです。

‐介護をめぐる表面的な美徳や様々な思い込みをセットし直すために、コンサルティング事業を展開されているのですね。それでは、ご業務の内容を具体的にご紹介ください。

川内さん:

現在8社の企業様と契約し、介護セミナーや個別相談を主な業務としています。相談窓口には、介護で困っているビジネスケアラーはもちろんですが、親が元気なうちから相談に来てほしいと常に発信しています。

企業様は、始めは福利厚生の一環として当方の取り組みを導入するケースが多いのですが、「介護については早い時期からの相談が重要で、介護支援は人事戦略にも繋がる」ということを担当者様に繰り返しご説明します。ビジネスケアラ―が離職せずに済むことは、当人にも企業にもとても重要なことです。そのため、様々な角度から、企業様へのコンサルティングを行なっています。

例えば従業員の方が、介護がいよいよ大変になって会社に相談をした場合、人事労務の担当者様は、介護が大変ならば介護休暇・休業制度を使ってくれ、というアドバイスになりがちです。実情は、休暇休業を取得し、家族が老いていく姿を目の当たりにするほど、その従業員様の気持ちは落ち、離職したくなります。

介護休業93日、休暇5日について、そもそも厚労省は、直接の介護のために使う制度ではなく、家族がその場を離れても回る介護体制を作るために使う制度だと発信しています。企業様が制度の取得率を伸ばすことに目標を置いているうちは、本質的な両立支援には繋がりません。そのようなことも含め、人事、総務の方々と毎月定例会議を行い、今年度は何を目標としてどんなプログラムを回すかを決めていきます。その共通理解があって初めて、実のある介護セミナー、個別相談ができると思っています。

介護専門職でさえ「親の介護はすべきでない」と習う

-個別相談でよくある事例、それに対するアドバイスなどをご紹介いただけますか?また、どのような成果を感じられますか?

川内さん:

親の老々介護にどう関わるべきか、というのが多い相談の1つです。例えば、父親の介護を母親が「まだ大丈夫」と続けている。施設に預けたら?と提案しても、母親は受け入れない。子どもたちは、母親がそこまで言うなら手を貸すしかない、となりがちです。

実は、そこは手伝わないほうがいいんです。手伝えば、お母様に「自分たち夫婦だけではもうやっていけない」とならず、かえって介護を長引かせて疲弊させます。やるべきは、ご両親の状況をよく観察し、ケアマネージャー、もしくは受けているサービスの担当者に「母親は、実は非常に追い込まれていて、かなり辛そうです。声かけをして様子を見ていただけますか。」と伝えることです。プロの判断で必要となれば、そこから新たな支援を加えることになります。

多くの従業員さんは、ここで介護休暇・休業を取って親御さんを支えます。そこで家族が頑張ってしまうことに介護のリスクがあるんです。知識、経験、技術がある介護専門職でさえ、資格を取るときに「自分の親の介護はするべきではない」と習うこともお伝えし、その意味をお考えいただきます。

まだ親は元気だけれども、介護に備えどんな準備が必要か?という相談もよくあります。この場合は、まず地域包括支援センターを調べてください、と助言します。介護が必要となる前から、公的機関との繋がりを持って、いざという時に地域でどんな公的サービスが受けられるのかを知り、気軽に相談できる体制を作っておくことは不安をおおいに和らげます。

個別相談では、それぞれのカウンセリング内容をもとに、医師、デイサービス、老人ホーム、介護保険制度など、様々な支援サービスとの連携もサポートします。将来の不安を口にした方々が、一様に「大きな安心感を持てた」と言ってくださることは励みです。私たちの仕事は医師とは異なり、親御さんの命を繋ぐことではありません。老いていつかは亡くなるその過程で、何をどう受け入れるかをお伝えすることが支援です。そこを理解してくださり、同じ方向で介護に向き合い、介護が終わったあとに感謝の言葉をくださることが、私たちの成果だと思っています。

-介護をプロに頼る必要性が良く分かりました。ただ、日本の少子高齢化や介護職の高い離職率も問題となっています。将来的に介護職が不足してくると、日本の介護の在り方はどうなるでしょうか?

川内さん:

介護人材の不足は今後もっと厳しくなるでしょう。外国人介護者が入るとしても、この国で生活するのであれば、将来十分な介護を受けることは無理難題と理解していただきたいです。ただ、もう一つの重要な視点は、「家族が一生懸命介護するから介護人材不足がより厳しくなる」という側面です。

家族が頑張ったすえに、もう無理だとなって介護職に突然パスが来ます。この場合、当事者様は非常に激しい混乱をきたし、介護職に対して暴力、暴言が強くなる傾向があるんです。おばあちゃんから平手打ちをうけ、メガネが壊れても笑って介護するというようなことが求められます。福祉の仕事には、それに耐えていくマインドも重要ですが、あまりに厳しいのでは?というような状況も多々あります。若い介護職が挫折してゆくことは十分予測できます。介護人材不足にお気持ちを寄せてくださるのなら、一刻も早く地域包括支援センターに電話をして「早めの対策」を取っていただきたいと思います。

今後のご展望をお聞かせください。

川内さん:

法人として、より質の良い支援を作っていきたいということに尽きますので、特に今の事業を広げていくということは考えていません。より良い発信、より良い質の支援を続けることを考えていきたいと思っています。

-介護における真の愛情と人間の尊厳についてを見つめ直せました。今日はありがとうございました。

NPO法人となりのかいご公式HP:https://www.tonarino-kaigo.org/

この記事を書いた人

壱岐 梢 ライター

ライティング、詩作、翻訳…様々なかたちで言葉と共に仕事をしています。 この世界に入ったきっかけは、宮沢賢治との出会いでした。彼は究極のSDGs 実践者。大好きな言葉の仕事によって、今SDGsに取り組む皆様をご紹介 できることは、大きな喜びです。

ライティング、詩作、翻訳…様々なかたちで言葉と共に仕事をしています。 この世界に入ったきっかけは、宮沢賢治との出会いでした。彼は究極のSDGs 実践者。大好きな言葉の仕事によって、今SDGsに取り組む皆様をご紹介 できることは、大きな喜びです。