地球表面の約70%は海や川などの水で覆われていますが、私たちが実際に利用できる淡水は全体のわずか0.01%に過ぎません。この貴重な資源は雨となって地上に降り、河川を通じて海へ戻るという絶え間ない循環を続けています。

現代社会において水資源の保護は、私たちの健康維持だけでなく、産業発展や自然環境の保全にも不可欠な要素となっています。気候変動による渇水や洪水といった様々なリスクも増大する中、その重要性はさらに高まっています。

全国各地では、福岡地区水道企業団の節水対策や長野県王滝村の森林保全活動、サントリーの「水育」など、多様な取り組みが展開されるようになりました。

私たち一人ひとりも日常生活での節水や環境にやさしい洗剤の使用、地域の水源保全活動への参加など、身近なところから行動を始めることができます。SDGsの目標にも掲げられている「安全な水の確保」は、持続可能な未来への第一歩なのです。

この記事では、そんな水資源保護について詳しく解説します。

目次

水資源保護とは

水資源保護とは、私たちの生活や経済活動に欠かせない貴重な自然の恵みを守る取り組みです。地域の飲料水をはじめ、農業や工業での利用、観光や文化的な価値など、多様な側面を持つ水を未来へ継承します。

適切な管理がなければ、地盤沈下や水質の悪化といった問題が生じる可能性があるため、行政・企業・住民が協力して保全に取り組む必要があります。

水循環基本法では、これらを公共の財産と位置づけ、調査や涵養、教育活動などを通じて、次世代に継承すべき資源として総合的な保護を求めています。*1)

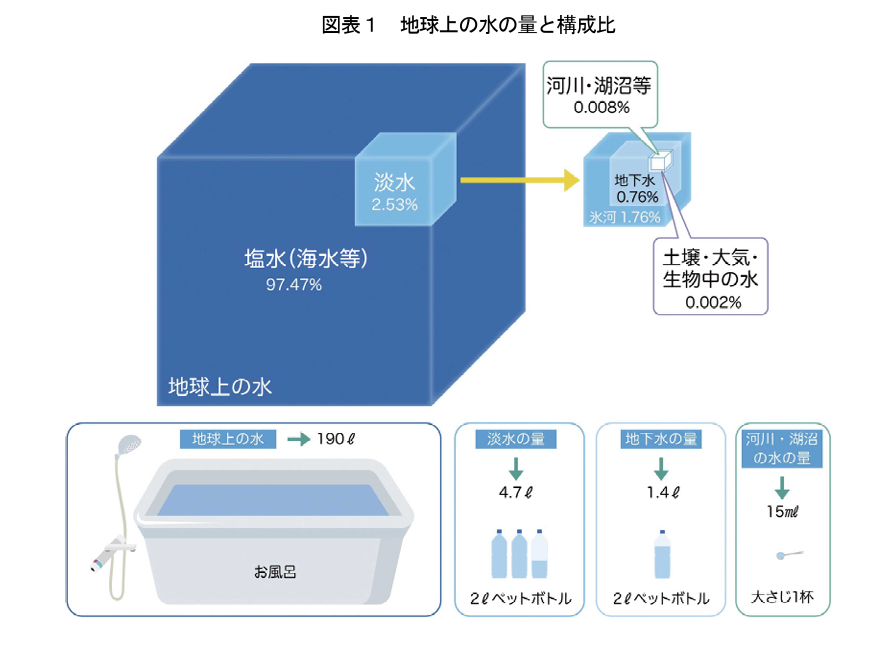

人が使える水資源はごくわずか

地球は「水の惑星」と呼ばれ、表面の約70%が海洋で覆われています。全体の水の量は推定14億立方キロメートルと膨大ですが、私たちが実際に利用できる量はその中のごくわずかです。

全体の97.47%は海水などの塩分を含む水で、淡水はわずか2.53%にすぎません。さらにこの淡水の大半は南極や北極の氷として存在するか、地下深くに埋もれた地下水です。

河川や湖沼など、人間が簡単に使える淡水は地球上の水全体のたった0.008%、約10万立方キロメートルしかありません。これを身近な例で表すと、地球上の水を浴槽1杯分とした場合、私たちが使える淡水は大さじ1杯分ほどの量になります。このように、日常的に使用できる淡水資源は極めて限られているのです。*2)

水は常に循環している

水は地球上で常に動き続けています。海や川にある水は、太陽の熱によって空気中に蒸発し、上空で冷やされて雲となります。その後、雨や雪として地面に降り注ぎ、小さな流れが合わさって川となり、最終的に海へと戻ります。このような自然の流れを「水の循環」と呼びます。

この仕組みにより、塩分を含む海水も蒸発する際に真水となり、私たちが使える資源として絶えず生み出されています。水は適切に管理すれば永続的に活用できます。つまり、私たちが利用できる量は、一時点で存在する淡水だけでなく、絶え間なく巡り続ける水の一部なのです。

水資源保護が必要な理由

水資源の保護は、住民の健康を守り、産業や農業などの経済活動を支え、多様な生き物が暮らす自然環境を維持するために不可欠です。また、干ばつや洪水といった自然災害への備えとしても重要な意味を持ちます。限りある貴重な財産として、次世代のためにこの恵みを守っていく必要があります。

住民の健康維持のため

住民の健康を守るためには、水資源の保護が不可欠です。日本では現在、ほぼ全国で安全な飲み水が供給されていますが、過去にはイタイイタイ病などの悲惨な事例があり、水源の汚染が人々の生命を脅かした歴史があります。

各家庭に届く水道水の多くは、河川や湖から取水され処理されたものであるため、これらの自然環境を守ることが直接私たちの健康に関わります。異臭や味の悪化といった問題だけでなく、有害物質の混入防止も重要な課題です。

世界に目を向けると、清潔な水を利用できない地域では、深刻な病気が広がりやすく、特に子どもたちの命が危険にさらされています。基本的な手洗いなどの衛生行動も、きれいな水がなければ難しいのが現状です。感染症予防や健康被害の軽減のためにも、この貴重な資源を守る取り組みが求められています。*3)*4)*5)

経済成長を支えるため

経済活動を継続的に発展させるためには、水資源の保護が必須条件となります。

水は私たちの暮らしだけでなく、農業や製造業、サービス業に至るまであらゆる産業の基盤となっています。十分な量の水と高い水質が確保できなければ、生産活動が滞り、地域の発展が妨げられてしまいます。研究によると、水分野への投資は他の産業よりも大きな経済効果をもたらし、多くの雇用機会を創出することが示されています。

また、干ばつや汚染などの問題が発生すると、企業活動の停止や保険料の上昇といった形で経済的な損失が生じます。将来的には世界の半数以上の人々が水不足に直面する恐れがあるのです。

産業界、政府、金融機関が協力して持続可能な管理体制を構築することで、安定した経済成長と社会の繁栄を実現できます。水資源への適切な投資は、新たな技術革新の原動力ともなるのです。*6)*7)

生態系を守るため

健全な生態系を維持するためには、水資源の保護が不可欠です。

水は単なる飲料や産業用の資源ではなく、多様な生物の命をつなぐ基盤となっています。河川や湖だけでなく、地下水、土壌、海洋を含めた水の循環システム全体が正常に機能することで、魚類や水生昆虫、両生類、植物など様々な生き物の生息環境が守られます。

現在、日本でも水質汚濁や流量減少、生息地の破壊などの問題が進行しており、これらの課題に対処しないと生態系のバランスが崩れる危険性があります。生活排水対策や有害物質の抑制といった取り組みは、人間のためだけでなく、あらゆる生物の生存を支える重要な活動です。国際的にも、水に関連する生態系サービス(水質浄化や洪水調節など)の価値が認識されており、水資源保護は地球規模での生物多様性維持につながります。川や海の生き物を守ることは、最終的に私たち人間を含むすべての生命に恵みをもたらす循環を保つことなのです。*8)

水資源保護に向けた取り組み事例

全国各地で水資源を守るための様々な活動が進んでいます。ここでは、福岡地区・長野県王滝村・サントリーの具体的な取り組みを紹介します。

福岡地区水道企業団の取り組み

福岡地区水道事業団は、水源地域との相互理解と協力を重視した保全活動を展開しています。

福岡都市圏は自然条件から水資源に恵まれておらず、生活用水の約3分の1を筑後川から確保しています。このため同事業団では、「流域連携基金事業」を通じて上流域との絆づくりに力を入れています。

具体的な取り組みとして、森林の間伐や植樹活動への支援・参加、環境保全のための助成金提供、河川清掃活動、地域イベントへの協力などを実施。特に「ありがとうのメッセージ」プロジェクトでは、都市部の住民から水源地域への感謝の気持ちを伝える交流を促進しています。

これらの活動は、貴重な水資源を守るための意識向上につながるとともに、地域間の協力体制を強化し、将来にわたって安定した水供給を実現するための基盤となっています。*9)

長野県王滝村の取り組み

長野県王滝村は森林と水を一体的に保全する先進的な取り組みを実施しています。

村の97%を占める森林が持つ水源涵養機能を守るため、王滝村では「森の恵みを未来につなぐ水源の森プロジェクト」を展開しています。この森林経営活動はJ-クレジット制度に登録され、CO2吸収量が認証されることで、企業からの支援を受けながら環境保全を進める仕組みです。

また、下流域の愛知県大府市や隣接する木曽町との自治体間連携協定を結び、森林整備や間伐材の有効活用、環境教育などを協力して推進しています。森林ボランティアの受け入れや地域住民との協働による保全活動も活発に行われています。

さらに村では、生活排水対策として農業集落排水事業や浄化槽設置を進め、水質保全にも力を入れています。森林の持つ多面的機能を活かしながら、水源地として下流域に安定した水を供給し続ける取り組みは、地域間の連携モデルとして注目されています。*9)

サントリーの取り組み

サントリーは「水のサステナビリティの実現」を最重要課題として、多角的な水資源保護活動を展開しています。

特に注目されるのは2003年から始まった「サントリー天然水の森」の取り組みです。この活動では、工場で使用する地下水の2倍以上を自然に戻すことを目標に、全国16都府県26カ所、約12,000ヘクタールもの森林を整備しています。

同社は単なる植樹だけでなく、科学的な調査に基づいた森づくりを重視し、大学の研究者などと連携しながら水源涵養機能の向上と生物多様性の保全を進めています。

100年先を見据えた長期的視点で、森林の健全化を通じて良質な地下水を守る活動は、企業による環境保全の模範例として評価されています。*10)

水資源保護に関して私たちができること

貴重な水資源を未来に残すために、私たち一人ひとりにできることがあります。日常生活での節水や水質汚染防止の心がけ、そして水源となる自然環境を守る活動への参加など、小さな行動の積み重ねが大きな保全につながります。

節水の徹底

日常生活での節水は、水資源保護の基本となる重要な取り組みです。

私たちが家庭で実践できる節水方法はたくさんあります。

- 洗濯をまとめて行う

- 料理時に水を出しっぱなしにしない

- 歯磨きや洗顔で必要な時だけ水を出す

- シャワーの水量をコントロールする

- トイレのレバーを大小で使い分ける

- お風呂の残り湯を再利用する

水の大切さを意識した生活習慣が、将来の安定した水供給を支えるのです。*3)

水を汚さない工夫

水を汚さないことは、限りある水資源を守るための重要な責任です。

家庭から出る汚水を減らすために、いくつかの簡単な工夫ができます。食器を洗う前に、油汚れは紙などで拭き取ってから水洗いすることで、排水の汚れを大幅に軽減できます。また、洗剤やシャンプーは必要以上に使わず、適量を守ることも大切です。

台所では、排水口に水切りネットを設置して調理くずが流れ出るのを防ぎましょう。さらに、食べ物や飲み物を無駄にしないことも間接的に水質保全につながります。私たち一人ひとりのこうした小さな心がけが、川や海の環境を守り、浄水処理の負担を減らす大きな一歩となります。

水源を守る

水源の保全活動に参加することは、持続可能な水資源を確保する手段の一つです。

まず基本として、川や湖沼などにゴミを捨てないマナーを徹底しましょう。さらに一歩進んで、地域で行われる水辺の清掃活動や草刈りイベントに積極的に参加することで、水環境の改善に直接貢献できます。

また、水の供給源となる森林の健全性を維持するため、間伐や植樹などの森林ボランティア活動に参加することも効果的です。森林は雨水を蓄え、ゆっくりと地下に浸透させることで安定した水資源を生み出す重要な役割を担っています。このような地域の環境保全活動への参加は、私たちの暮らしに欠かせない水の循環を守ることにつながります。

水資源保護とSDGs

水資源保護の取り組みは、国連が掲げる持続可能な開発目標(SDGs)と深く結びついています。特に目標6が掲げる「安全な水とトイレを世界中に」の実現に向けた活動は、地球環境の保全と人々の生活向上を同時に達成する重要な課題となっています。

SDGs目標6「安全な水とトイレを世界中に」との関わり

水資源保護の取り組みは、SDGs目標6「安全な水とトイレを世界中に」の達成に直結する重要な活動です。

この目標は、全ての人々が安全な飲料水と適切な衛生設備を利用できる世界を目指しています。しかし現実には、地球上の淡水はわずか0.01%しかなく、人口増加や経済発展による水需要の拡大に対して、水質汚染や水不足などの問題が深刻化しています。

こうした課題に対応するため、取水・排水の影響を最小限に抑え、水の循環利用を促進することが求められています。また、流域の関係者と協力した水源地の保全や、企業によるサプライチェーン全体での水資源管理も重要です。

これらの保護活動は、人々の健康と生活の質を向上させるだけでなく、経済発展や生態系保全にも貢献します。水資源を守ることは、地球規模での持続可能な未来を実現するための基盤となるのです。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

今回は、水資源保護について解説しました。地球上の水のうち、私たちが利用できる淡水はわずか0.01%と非常に限られていますが、自然の循環によって常に更新されている貴重な資源です。健康維持、経済活動、生態系保全のために欠かせないこの水資源を守るため、全国各地でさまざまな取り組みが行われています。

福岡地区水道企業団による水源地域との連携や、長野県王滝村の森林保全活動、サントリーの科学的アプローチによる「天然水の森」プロジェクトなど、それぞれの地域特性に合わせた保全策が展開されています。

私たち一人ひとりも日常での節水や排水対策、地域の清掃活動への参加などを通じて貢献できます。このような取り組みはSDGsの目標達成にもつながり、持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩となるのです。

参考

*1)環境省「「地下水保全」ガイドライン」

*2)内閣官房「令和5年版水資源白書 参考資料」

*3)政府広報オンライン「飲み水はどこから?使った水はどこへ? 暮らしを支える「水の循環」」

*4)国土交通省「水資源:安全でおいしい水の確保」

*5)国際協力機構「持続可能な水資源の確保と水供給」

*6)世界経済フォーラム「水を経済の原動力に変える投資の視点」

*7)世界経済フォーラム「水の安全保障に向けた、5つの道筋」

*8)環境省「今後の水環境保全の在り方について」

*9)国土交通省「水源地域振興のための自治体事例 リスト」

*10)サントリー「水資源 サントリーグループのサステナビリティ」

*11)環境省「水資源」

この記事を書いた人

馬場正裕 ライター

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。