平成13年に施行された、「循環型社会形成推進基本法」によって広まった「リデュース」。2021年に行った認知度調査によると、72%の人が「リデュース」を知っていると答えました。

しかし、意味を理解し実際に取り組んでいる人は、その内の13.4%にとどまっているのが現状です。

リデュースは地球環境の保全にもつながり、SDGsの目標達成にも貢献するアクションです。そのため取り組む人が多くなればなるほど、環境保全やSDGs目標達成の実現に近づく可能性が高まります。

目次

リデュースとは?意味やリユース・リサイクルとの違いを簡単に解説

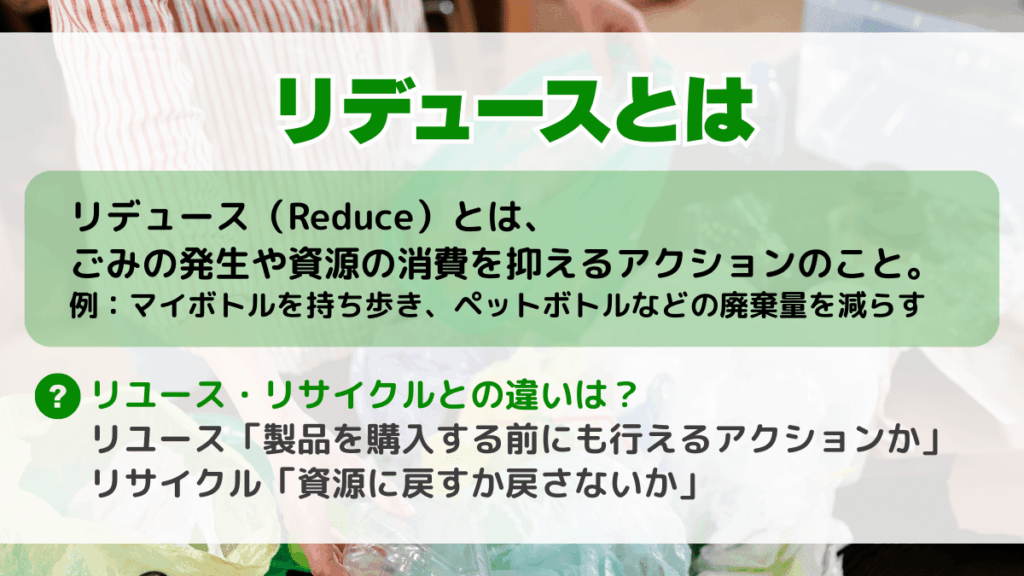

リデュース(Reduce)とは、ごみの発生や資源の消費を抑えるアクションのことです。

「生活の中で発生するごみを減らす」「無駄なものを省く」「不要なものを買わない、貰わない」「使用する資源の量を減らす」といったアクションがリデュースと言えます。

例えば、「マイボトル」を持ち歩き、ペットボトルや空き缶などの廃棄量を減らすなどが挙げられます。企業の場合は、1つの製品を長く使えるようにメンテナンスの体制を整えたり、製品自体の耐久性や寿命を考えた設計にしたりすることがリデュースに関する取り組みになります。

リデュースは3Rのうちのひとつ・リデュースできることとは?

リデュースは、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の中でも最も優先される取り組みのひとつです。3Rは「ごみを減らし、資源を大切に使う」ことを目的としており、リユースは繰り返し使うこと、リサイクルは資源として再利用することを意味します。

その中でリデュースは、そもそもごみになるものを「使わない」「作らない」ことに重点を置き、ごみの発生を最小限に抑えるアクションです。例えば、レジ袋を断る、使い捨ての製品を避ける、簡易包装の商品を選ぶといった日常の選択が、リデュースにつながります。

近年では、「リペア(修理)」や「リフューズ(不要な物を受け取らない)」などを加えた「5R」の考え方も広まっており、ライフスタイル全体を見直す動きが求められています。リデュースは環境への負荷を最も直接的に減らす方法として、私たち一人ひとりにできる効果的な行動です。

リユースとは?リデュースとリユースとの違い

リユースとは、「繰り返し使う」「再利用する」ことを意味します。使い終わったものをすぐに捨てず、そのままの形で再び活用することで、ごみの発生を抑え、資源の無駄遣いを防ぐ効果があります。

例えば、ビンの再利用や古着のリサイクルショップへの寄付などがリユースの例です。リデュースやリサイクルと並び、環境保全に重要な「3R」のひとつとして注目されています。リデュースとリユースの違いは、「製品を購入する前にも行えるアクションかどうか」です。

リデュースは、「資源の消費やごみの発生を抑える」や「不要なものは買わない・貰わない」ことです。一方でリユースは、「まだ使えるものを捨てずに、繰り返し使う」や「ものの形を変えずに、再利用する」を意味します。どちらもごみの発生を抑える点では同じですが、抑えるために、どのタイミングで行動できるか(するか)が異なります。

具体的に洋服を例に挙げて説明します。

リデュースは、「同じデザイン、似たデザインの洋服を持っていないか」「本当に欲しいか」と、購入する前に一度考えることによって、不要なもの、ゴミになり得るものの購入を防ぎます。

一方でリユースが行えるのは、洋服の購入後です。全く同じデザインまたは似たデザインのものをすでに持っていることに気づき、リサイクルショップへ売りに行ったり兄弟や親戚に譲ったりすることによって、ごみの発生を防ぎます。

リサイクルとは?リデュースとリサイクルとの違い

リサイクルとは、一度使われた製品や資源を回収し、再び原料や新たな製品として活用することです。ペットボトルを回収して繊維に再加工する、古紙を紙の原料に戻すなどがその例です。リサイクルは資源の有効活用やごみの削減に役立ち、環境負荷を軽減する大切な取り組みです。

リデュース・リユースとともに、持続可能な社会づくりに欠かせない「3R」のひとつとされています。リデュースとリサイクルの大きな違いは、「資源に戻すか戻さないか」です。

リデュースは、「不要な物は購入しない」以外にも、「購入した場合は使いきる」という考え方も含まれています。例えば、鉛筆や消しゴムなどの文房具。減ったり短くなったりしたことを理由に新しいものを使用するのではなく、キャップをはめるなど工夫して使いきります。

対してリサイクルは、不要になった製品を一度資源に戻し、新たな製品に作り変えます。例としては、アルミ缶をリサイクルしてできたアルミニウムを原材料に、窓のサッシや自働車の部品を製造するなどが挙げられます。またリサイクルは、資源に戻すためのエネルギーや費用が発生することもリデュースと異なる点です。

リターナブルとは?リデュースとリターナブルとの違い

リターナブルとは、繰り返し使用可能な容器や製品を回収し、洗浄・消毒などを経て再利用する仕組みのことです。これはリユース(再利用)の具体的な実践例のひとつであり、廃棄物の削減や資源の有効活用に貢献します。リターナブルの事例として有名なものに、ポカリスエットのリターナブル瓶があります。

ポカリスエットをガラス製のリターナブル瓶で販売し、使用後は指定のボックスに返却。その後、回収し、検品や仕分け・洗浄・製品の補充を行い再販するという仕組みです。

このように、リターナブルとリデュースとの違いの1つに、「使用後に、製品を販売店に返すか返さないか」が挙げられます。

繰り返しになりますが、リデュースは「不要なものは購入しない、購入した場合は使いきる」などを徹底して行うアクションです。対して、不要になったものを販売店や指定の場所に持って行き回収し、洗浄や消毒などの処理を行い、再利用するのがリターナブルです。

リフューズとは?リフューズとリデュースの違い

リフューズ(Refuse)とは、「不要なものを受け取らない」「最初から断る」という意味で、環境負荷を減らすための行動のひとつです。代表的な例として、レジ袋や使い捨てスプーンなどを断る行動が挙げられます。ごみを出す前の段階で断ることで、そもそもごみを生み出さないという考え方に基づいています。

一方、リデュース(Reduce)は「使用量を減らす」「ごみをなるべく出さない」ことを目的としています。必要なものでも、過剰な消費を避けたり、長く使える製品を選んだりすることがリデュースの具体例です。

リフューズは「受け取らない選択」、リデュースは「使う量を減らす工夫」と言い換えるとわかりやすいでしょう。どちらも3Rや5Rの考え方に含まれ、環境保全に重要な役割を果たしています。両者を意識することで、よりごみの少ない持続可能な生活が実現できます。

リデュースの具体例

内容について理解できたところで、リデュースの具体例を見ていきましょう。

不要なものを買わない・貰わない

ごみを出さないためにも、不要なものを買わない・貰わないことが大切です。

例えば、

- お店で買い物をした際に、レジ袋や割り箸、プラスチックフォークやスプーン、過剰な包装を断る

- 自宅に何があるかを把握し、同じものを買わないようにする

- 買い物をする際は、「本当に必要か」「同じもの、似たものを持っていないか」と考える

- 駅前で広告と一緒に配っている、ポケットティッシュやうちわ、風船などを貰わない

- 友人が不要なものを譲ると言っても、必要ないのであれば断る

などが挙げられます。

また利用回数は少ないものの、必要なものがある場合は、レンタルやシェアリングサービスを活用すると良いでしょう。

使い捨て製品は避ける

ペットボトルや割り箸、使い捨てカイロ、おしぼりなど、私たちの生活に溶け込んでいる使い捨て製品。値段も安く、使用後は捨てるだけのため便利で衛生的ですが、資源の無駄づかいやごみの増加に大きく関わっています。

これらを防ぐためには、

- 洗剤やシャンプーなどは詰め替え可能な製品を選ぶ

- 缶やペットボトル入りの飲料を購入するのではなくマイボトルを持参する

- 割り箸やプラスチックフォーク・スプーン削減のために、携帯用のカトラリーを持参する

- 替え芯のあるボールペンを使用する

- オムツや生理用ナプキンは紙ではなく布を選ぶ

- 乾電池は充電可能なものを選ぶ

などが挙げられます。

使い捨て製品を使用しないために考え、工夫することが大切です。

買ったものは使いきる

- 文房具や化粧品など、「まだ残っているけれど、つい新しい製品を購入してしまう」という人も多いのではないでしょうか。しかし、資源や環境のことを考えると良いとは言えません。

- 短くなった鉛筆は専用のキャップを付ける

- 直接塗れなくなった口紅は化粧筆を使用する

- チューブタイプの容器に入った化粧品や歯磨き粉が少なくなった場合は、容器を切って最後まで使う

など、残すのではなく使い切りましょう。

食品を無駄にしない

「買ったはいいものの、食べるのを忘れて賞味期限が切れてしまった」「沢山作りすぎて手べ切れなかった」などの理由から、食べられるのに捨ててしまう「食品ロス」が世界的に問題となっています。

食べられるのに捨ててしまうのは勿体ないことであり、廃棄することによって資源を無駄にすることになります。

防ぐ方法としては、

- 買い物は計画的に行い、必要なものを必要なだけ購入する

- 各食品に合った保存方法を知る

- 一度に食べきれない量の料理を作らない

- 好き嫌いをなくす

- 食品を貰ったが食べきれない場合は、おすそ分けやフードバンクを利用する

などがあります。

農林水産省によると、令和2年度の食品ロス量は522万トン。前年より48万トン減少し、推計を開始してから最も少ない結果となりました。食品ロス量のさらなる削減を目指して、上記の方法も取り入れていくと良いでしょう。

リデュースのメリット

続いては、リデュースを行うメリットを紹介します。

焼却の際に使用する資源や燃料費を削減

リデュースに取り組むことによって、ごみの削減につながります。つまり、燃やすごみの量も減るため、使用する燃料資源や燃料費の削減にもつながるのです。加えて、ごみを燃やした際に発生する、二酸化炭素などの排出量削減にもつながります。

省資源化によるコスト削減

企業が製品の容器を軽量化したり過剰包装をやめたり、説明書をWEBで見られるようにしたりすると、製造の際にかかっていたコストを削減できます。また製造の際に発生するごみも減るため、処理する際のコストも削減できるのです。

グリーンコンシューマーなれる

グリーンコンシューマーとは、買い物をする際に、環境に配慮した製品やサービスを選ぶ消費者のことです。下記のポイントを基準に考え、製品を購入する人が多いと言われています。

- 自然と多様性を損ねないもの

- 近くで生産・製造されたもの

- 作り手に公正な分配が保証されているもの

- 環境問題に積極的に取り組み、環境に関する情報を公開している企業

- 必要なものを、必要なだけ買う

- 繰り返し長く使えるものを選ぶ

- 容器や包装が過剰でないもの

- 製造・使用・廃棄時に、資源とエネルギー消費が少ないもの

- 化学物質による環境汚染や健康被害が少ないもの

- リサイクル品・リサイクルできるものを選ぶ

特に、5~8はリデュースの考え方と同じです。

つまりリデュースは、サステナブルなアクションを起こしたいと考えている方にはぴったりの取り組みと言えるでしょう。

リデュースのデメリット・課題

メリットの多いリデュースですが、デメリットや課題も存在します。

意味を理解し実際に取り組んでいる人が少ない

リデュースの1番の課題は、リサイクルやリユースに比べて理解度が低く、取り組んでいる人が少ないことです。リデュースについて、理解し行動に移している人は13.4%。ちなみに、リサイクルの場合は33.7%であり、リユースは18.3%と言う結果になっています。

3Rの中で最も優先しなければならない取り組みと言われているため、内容を理解し取り組む人を増やさなければいけません。そのためにも、環境省の3Rに関するホームページや、書籍を見て理解を深めていきましょう。

書籍は、あかね書房の『ごみについて調べよう①リデュース ごみを出さない・減らす』や金の星社の『ごみはどこへ ごみのしょりと利用 3Rでごみが生まれ変わる~リデュース・リユース・リサイクル~』が、子ども向けに書かれていて分かりやすいためおすすめです。

手間がかかることも

ごみを出さないために、壊れたものを修理したり、計画を立ててから買い物に行ったり、製品を使いきるために試行錯誤したりと、リデュースの取り組みの中には少し手間のかかるものもあります。

そのため、「壊れたら直すより買った方が早い」「使いきるために、あれこれ考えるのがめんどくさい」という人は、ストレスを感じるかもれません。このような場合は、「不要な物は買わない・貰わない」のような、自分に負荷がかからないアクションを取り入れましょう。

企業のリデュース取り組み事例

続いては、実際に企業が行っているリデュースの取り組みを見ていきましょう。

【アクアクララ株式会社】世界初となるマイボトルマラソンに全面協力

水や清涼飲料水の製造・販売・宅配を行っているアクアクララ株式会社は、2022年12月に神奈川県で開催された「第17回湘南国際マラソン」に協賛企業として参加しました。この大会は、参加者全員がマイボトルを持参し補水しながら走る、世界初となる「マイボトル・マイカップマラソン」です。

アクアクララは、コース内にある約200カ所の給水ポイントにウォーターボトルを設置しました。

その結果、コース内のペットボトルや使い捨てカップの廃棄0を実現し、過去大会より約87%(約6.7トン)の削減に貢献。二酸化炭素の削減量は、約6トンにもなると言います。湘南国際マラソンは2023年12月にも開催を予定しており、アクアクララは引き続きお水の提供を行うそうです。

【株式会社Mizkan】瓶の超軽量化

調味料や加工食品などの企画開発・製造・販売を行う株式会社Mizukanは、2000年に主力製品である家庭用食酢の瓶を、透明な超軽量瓶(500ml)に切り替えました。従来の瓶が230gであったのに対し、切り替え後は190gと40gも軽量化されています。

そして、ガラス瓶を軽量化したことによって、

- 原料の節約

- 製造・輸送時のエネルギー消費量を軽減

- 二酸化炭素排出量の軽減

- びんtoびんのリサイクルがしやすくなる

なども可能にしました。

その後Mizukanは、ガラスメーカーと協力し169gの超軽量瓶を開発。2011年には、「日本ガラスびんアワード2011」にて環境優秀賞を受賞しています。

【近鉄百貨店】スマートラッピングの推進

近鉄百貨店ではリデュースに関する取り組みとして、日本百貨店協会が提唱する「スマートラッピング」を推進しています。

スマートラッピングとは、

- 容器包装の適正化

- 使用する包装材の量を削減

- 再生包装材の利用

- ふろしきやマイバックの普及

など、環境負荷の低減を目的とした取り組みです。

そして、毎月5日を「スマートラッピングの日」に定めています。近鉄百貨店では、お客さんに店内放送にて「適正包装」に関する呼びかけを行ったり、従業員に向けて朝終礼時にスマートラッピングの周知徹底を呼びかけたりしています。

そのほかにも、環境負荷を軽減するために、オリジナルのエコバックと日本百貨店協会のスマートクールバックを販売。スマートクールバックを購入すると、売上金の一部を「沖縄県サンゴ礁保全推進協議会」や「一般社団法人JEAN」に寄付できます。

私たちがリデュースできること

リデュースに関するアクションは、私たちにもできます。どのようなものがあるか、見ていきましょう。

使い捨ての製品を選ばず、長く使えるものを選ぶ

使い捨てのプラスチック容器や紙コップなどは、一度使っただけでごみになります。これに対して、水筒やマイバッグ、繰り返し使えるお弁当箱などを選ぶことで、日常的なごみの発生を大幅に減らすことが可能です。品質の良い製品を長く使うことで、資源の無駄を防ぎ、環境にも家計にも優しい暮らしを実現できます。選択のひとつひとつが、リデュースの第一歩になります。

無駄な消費を控え、本当に必要なものだけを買う

必要以上にものを買ってしまうと、ごみの量が増えるだけでなく、資源やエネルギーの浪費にもつながります。リデュースの基本は「必要なものを、必要な分だけ」選ぶことです。特にセールやまとめ買いなどでは、本当に使うかどうかをよく考えることが大切です。衝動買いを減らすことで、ごみの発生を抑え、持続可能な消費行動へとつながります。

食品ロスを減らすために食べきれる量を意識する

食べ残しや期限切れによる廃棄は、大きな食品ロスにつながります。食材を購入する際は、冷蔵庫の在庫を確認し、必要な分だけを買うよう心がけましょう。また、調理時も食べきれる量を意識して作ることが大切です。

外食でも、少なめの量を選ぶ・持ち帰るなどの工夫でリデュースにつながります。食品ロスを防ぐことは、環境だけでなく経済的にも有益な取り組みです。

リデュースに関するよくある質問

ここでは、リデュースに関するよくある質問について紹介します。

リデュース取り組みで最も簡単にできることは何?

最も手軽に始められるリデュースの取り組みは、「マイバッグを持参すること」です。買い物の際にレジ袋を断るだけで、使い捨てプラスチックの削減につながります。次に実践しやすいのは、マイボトルやマイカトラリーの利用です。

毎日のちょっとした選択を変えるだけで、ごみの量を減らすことができます。これらは特別な知識や準備が不要で、今日からでも始められるリデュース行動です。まずは無理なく継続できることから意識してみましょう。

リデュースとリユース・リサイクルの違いは?

リデュースは「ごみを出さないようにする」「最初から消費を減らす」という予防的な行動を指します。一方、リユースは「ものを繰り返し使うこと」、リサイクルは「ごみを資源として再利用すること」です。3Rの中でリデュースが最優先とされているのは、ごみそのものを発生させないため、環境への負荷が最も少ないからです。すでに使われたものをどう活かすかがリユースやリサイクル、そもそも使わないことがリデュースの本質です。

リデュースはどんな場面で実践できる?

リデュースは日常生活のさまざまな場面で実践できます。買い物では、過剰包装の商品を避けたり、マイバッグやマイボトルを持参することが効果的です。食事では食べきれる量だけ購入・調理し、食品ロスを減らすこともリデュースにつながります。

また、修理して使えるものはすぐに捨てず、メンテナンスして使い続ける意識も重要です。電気や水の節約も、広義には資源消費のリデュースとして捉えることができます。

子どもにもできるリデュースの方法はある?

子どもでも簡単に取り組めるリデュース方法はたくさんあります。たとえば、使い捨てのお箸やストローではなく、自分専用のマイはしやマイボトルを使うことです。学校や家庭で食べ残しをしないことも立派なリデュースです。

また、文房具やおもちゃを大切に長く使う意識を持つことも、ごみを減らす第一歩になります。家族で「ものを大事にする」姿勢を共有することで、自然と環境意識が育まれていきます。

リデュースは本当に環境に効果があるの?

リデュースはごみを「出さない」という根本的な対策であるため、環境への効果は非常に大きいとされています。ごみの焼却や処理に伴うCO₂排出を抑えられるほか、製造・輸送段階で使われるエネルギーや資源の消費も削減できます。

また、消費自体を見直すことで、生産過程で発生する廃棄物や汚染も防げます。リサイクルよりも上流の段階での対策であるため、より直接的かつ即効性のある環境負荷軽減策です。

リデュースとSDGs目標12「つくる責任つかう責任」との関係

最後に、リデュースとSDGsの関係性を確認していきます。

SDGsとは、2015年に開催された国連総会にて、193の加盟国が賛同して決まった国際目標です。世界中で起きている環境・社会・経済の課題解決を目指し、17の目標と169のターゲットが設定されました。2030年までに、全ての目標達成を目指し、政府や企業、個人が協力し合いさまざまな取り組みを行っています。

そして、リデュースを意識した生活を送る人や製品、サービスが増えると、SDGs目標12「つくる責任つかう責任」の達成に貢献すると言われているのです。

目標12は、

- 食品ロスの削減

- 天然素材の持続可能な使用

- 天然資源の持続可能な管理や効率的な使用

- 化学物質や廃棄物の排出量削減

など、持続可能な消費と生産形態の実現を目指すためのターゲットが設定されています。

その中でも【12.5】は、廃棄物の発生を削減することを掲げたターゲットです。

12.5 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。

そして、廃棄物の発生防止・削減は「リデュース」、再生利用は「リサイクル」、再利用は「リユース」であるため、リデュースを意識した生活を送る人や、商品やサービスの開発・販売を行う企業が増えることによって、ターゲット【12.5】および目標12の達成に近づきます。

まとめ

ごみの発生や資源の消費を抑えるアクションである「リデュース」。平成13年に施行された「循環型社会形成推進基本法」によって存在が広まり、認知度も2021年時点で72%まで上昇しています。地球環境の保全やSDGsの目標達成のためにも、積極的に取り組んでいきたいアクションの1つです。

しかし、意味を理解し実際に取り組んでいる人は13.4%と低いため、社会全体が取り組むようになるにはどうすれば良いかを考える必要があります。そして、私たち個人も、行動に移すことが大切です。買い物やごみの捨て方・出し方など、無理のない範囲でできることから始めましょう。

〈参考文献〉

SDGs(持続可能な開発目標)蟹江憲史 著|中央新書

3Rでごみが生まれ変わる 〜リデュース・リユース・リサイクル〜|高月 紘 監修/WILLこども知育研究所 編・著|金の星社

ごみについて調べよう (1)Reduce・リデュース ごみを出さない・減らす|岡山朋子 監修|あかね書房

JAPAN SDGs Action Platform|外務省

【特集】3R徹底宣言!|環境省

食品ロス量が推計開始以来、最少になりました|農林水産省

3R政策|経済産業省

【報告書】 2021年度 3R消費者意識・行動実態調査|3R推進団体連絡会5Rの地域への推進で、低炭素社会へ。|環境省

ポカリスエット リターナブル瓶 250ml / 循環型ショッピングプラットフォーム 「Loop」で販売開始|PRTIMES湘南から世界へ発信!環境に配慮した新しいスタイル「世界初の“マイボトルマラソン“湘南国際マラソン」|PRTIM

ES

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室

ご家庭の生ごみを堆肥に!|札幌市

日本容器包装リサイクル協会ニュース No.61|公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会

びんの3R通信 Vol.35|ガラスびん3R促進協議会

百貨店における容器包装の削減の状況|日本百貨店協会

包装資材削減の取組み|近鉄百貨店

この記事を書いた人

スペースシップアース編集部 ライター

スペースシップアース編集部です!

スペースシップアース編集部です!