日常生活でSDGsを意識するようになったこの数年で、健康と環境の両方にやさしい食のあり方について考える人は増えたのではないでしょうか。その指標のひとつとして知っておきたいのが「フードマイレージ」です。

フードマイレージを知れば、私たちがどのように食べ物を選ぶべきかを知るきっかけとなります。

今回は、フードマイレージの基本知識と特徴に加え、世界や日本の現状についてお伝えします!

目次

フードマイレージとは?簡単に解説

フードマイレージ(Food Milage)とは、食べ物を表す「フード(Food)」と、輸送距離を意味する「マイレージ(Milage)」をかけあわせた言葉です。

普段、私たちが口にしている食べものは、必ず世界のどこかで作られ、運ばれてきています。その際の輸送距離を、運ばれる食べ物の量とかけあわせて数値化したものが、フードマイレージです。

二酸化炭素などの排出量を想定し、環境負荷の大きさを計る数値として用いられます。

フードマイレージはイギリスで誕生した指標

フードマイレージが誕生したのは、1990年代のイギリスです。イギリスの農業連合メンバーのひとり・Tim Lang(ティム・ラング)が初めて「フード・マイルズ(Food miles)」を提唱しました。

その後フードマイルの概念は、出来るだけ地元で生産された食べ物を選び、環境負荷を減らしていこうと呼びかける市民運動をきっかけに発展していきます。

1994年には、非営利団体Sustain(サステイン)がフードマイルを、食料が消費者に渡るまでの距離を知り、環境への負担を考える指標として利用したレポートを発表しました。

これによって、食糧輸送にかかる温室効果ガスの排出がイギリス中に知れ渡り、地球温暖化と食糧安全保障に大きく関係する問題として取り上げられるようになったのです。

日本では、2001年に農林水産省農林水産政策研究所がイギリスを参考にし、すでに日本人になじみのあった言葉「マイレージ」を採用して、フード・マイレージとなりました。

フードマイレージの計算方法

フードマイレージの計算方法はとてもシンプルです。

食べ物の輸送量(トン)× 輸送距離(キロメートル)=フードマイレージ(トン・キロメートル)

ただし、フードマイレージは単に完成した商品にだけ適用されるとは限りません。たとえばチョコレートなら原料となるカカオや砂糖の輸入から計算した場合、チョコレートそのものより高いフードマイレージ数値が導き出されるのです。

このように、フードマイレージは食材そのものだけでなく、商品の原料調達の段階から計算することもあります。

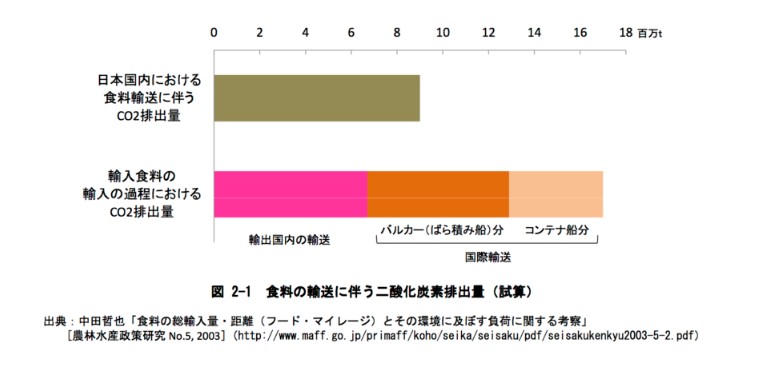

輸送にエネルギーを使用すればCO2の排出量も増加

出典:フード・マイレージ資料室

上記の表は、フードマイレージ資料室がまとめた「国内輸送と、輸入の際にかかるエネルギー量の比較」です。

国内の輸送分だけでも相当な量の二酸化炭素を排出していますが、輸入の場合はさらに多くの交通機関を使うため、よりたくさんのエネルギーを消費してしまうのです。

つまり、輸入に頼るとその分輸送距離が伸び、交通機関を利用する機会も増えるため、二酸化炭素の排出量も多くなり、その結果フードマイレージの数値が上がるといえます。

実際、輸送の際は飛行機や貨物船・トラックといった手段が必要です。その燃料の多くは石油中心のため、地球温暖化の原因となる温室効果ガスを多く出してしまいます。

フードマイレージとは?子供向けに解説

フードマイレージとは、食べ物がどれだけの距離を運ばれてきたかを表す考え方です。たとえば、私たちが食べているバナナが外国から船や飛行機で長い時間をかけて届いている場合、その「フードマイレージ」は高くなります。

逆に、近くの農家で作られた野菜を買うと、フードマイレージは少なくなります。フードマイレージが高いと、たくさんのガソリンやエネルギーが使われ、地球温暖化の原因になる「二酸化炭素(CO₂)」がたくさん出てしまいます。

そのため、なるべく地元でとれた食べ物を選ぶことが、地球にやさしい行動になります。毎日の買い物や給食でも、「どこから来た食べ物かな?」と考えることが、未来の地球を守る第一歩になります。

フードマイレージ活用時の注意点

フードマイレージを活用する際は、いくつか注意点があります。

ここでは2つのポイントを挙げてみました。

輸送機関によって環境負荷が異なる

二酸化炭素の排出量は、輸送に使う交通機関の種類によって大きく異なります。上記は、国土交通省がまとめた図「輸送量あたりの二酸化炭素の排出量(貨物)」です。

なおこの図の中にはありませんが、交通機関の中でもっとも二酸化炭素を排出するのは、航空です。少し古いデータですが、同じく国土交通省の報告によると、2001年時点で航空による二酸化炭素の排出量は、1,461トンキロメートルでした。

フードマイレージでは、交通機関の種類に関係なく「輸送距離」で計算しますが、実際の乗り物からでる二酸化炭素の量までは考慮されていないのです。

そのため、品目ごとのフードマイレージを比べる際、一概に輸送距離が長いからといって、必ずしもフードマイレージの大きさ=二酸化炭素を多く輩出している、ではない点に注意しましょう。

輸送に限定した指標であること

フードマイレージを活用する際は、輸送距離として算出する数字が、食材を運ぶ際の距離にのみ限定している点も注意が必要です。

つまり、フードマイレージの中には、生産・加工段階で出る温室効果ガスや、廃棄の際に輩出される二酸化炭素には着目していません。そのため、環境負荷を考える際は、フードマイレージが必ずしも最適ではない場合があります。

例えば、フードマイレージにはビニールハウス栽培や家畜牧場が、冬場の温度管理に使用する石油燃料から出る二酸化炭素量を考慮していません。

そのため、一見フードマイレージが低くても、栽培方法や設備の運営によっては、地元産でも二酸化炭素を多く輩出している、といったケースもあるのです。

このように、フードマイレージだけで環境負荷の大きさを考えると、品目によっては必ずしも最適な指標ではない点に気をつけましょう。

補足

輸送だけでなく生産〜廃棄の段階まで含めた二酸化炭素量を示す「カーボンフットプリント」があります。こちらは計算が複雑な分、輸送以外の場面でどれだけ二酸化炭素が出るかをはかるときに便利な指標です。

特に環境負荷の観点から食品選びを考える際は、フードマイレージ以外に別の指標と見比べることをおすすめします。

日本のフードマイレージが高い理由と現状

フードマイレージがどのようなものかなんとなく分かったところで、次は日本の現状について見ていきましょう。

フードマイレージを通して、日本の食料自給率を分析することができます。

世界の現状と比較

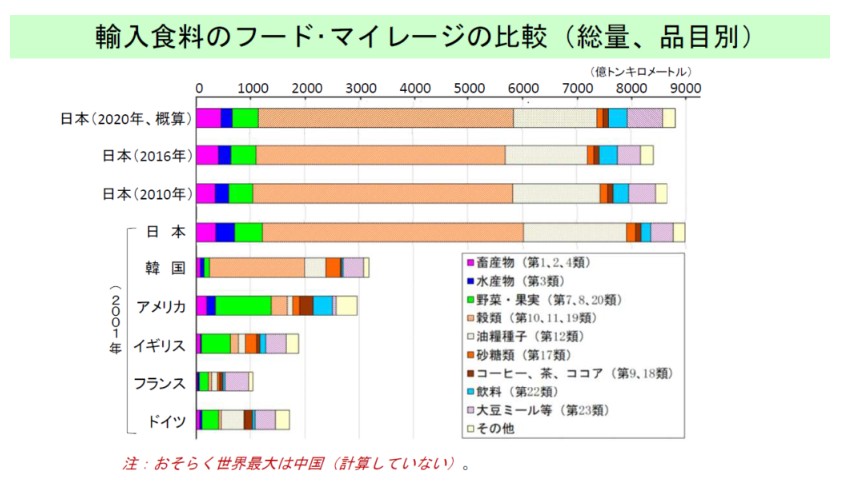

出典:フード・マイレージ資料室

日本はフードマイレージが高い国です。日本と世界のフードマイレージを比較してみましょう。上記は、フードマイレージ資料室が発表した、日本と世界のフードマイレージの比較表です。

他国と比べると、日本のフードマイレージの高さが目立ち、特に畜産と穀類・油糧種子の項目が飛び抜けていることがわかります。

2016年になると、2001年よりもやや減少していますが、これは穀物の国際価格が上昇したため輸入量が減少したのが理由です。それでも、日本は依然として世界トップクラスのフードマイレージを維持しています。

では、なぜ日本のフードマイレージがこれほど高いのか、もう少し深掘りしていきましょう。

日本のフードマイレージが高い理由

日本のフードマイレージが高い理由を2つ紹介します。

食料自給率が低いから

日本のフードマイレージが高い理由として、食料自給率が低いことが挙げられます。

日本は、農林水産省が食料自給率の統計を開始した1961年は、74%と比較的高い数字を誇っていましたが、2020年時点で37%にまで低下しています。

主食となる米は自給率が97%と高い水準ではありますが、昔から豆腐や味噌・醤油といった様々な形で親しまれてきた大豆の自給率はたったの6%です。つまり、大豆製品のほとんどは他国からの輸入に頼っているのが現状です。

そのため、大豆を含む穀物類のフードマイレージが1,000億トンキロメートル(2016年)と、高い数値となっています。

また他にも、牛肉の食料自給率は35%ですが、実際は飼料のほとんどを輸入しています。そのため、飼料を考慮した牛肉の自給率は9%にまで下がり、結果としてフードマイレージの数値も約400億トンキロメートルに達するのです。

このように、自国の食料自給率が低ければフードマイレージは大きくなり、多くの二酸化炭素を排出し、環境に負荷をかけてしまいます。

日本国民の環境意識が低いから

日本国民の環境意識が低いことも、日本のフードマイレージが高い理由のひとつです。日本ではまだ環境問題と暮らしの関わりについて、ピンとこない人も多いのが現状です。

たとえば、世界市民会議(World Wide Views on Climate and Energy)が2015年に行った、気候変動・環境問題に対する意識調査では、以下のような結果に差が見られました。

- Q1 気候変動による影響をどれくらい心配しているか?

A1 とても心配している 世界平均:78.24%、日本:44% - Q2 あなたにとって気候変動への取り組みは?

A2 生活の質を脅かすもの 世界平均:26.75%、日本:60%

生活の質をあげる機会 世界平均:66.24%、日本:17%

近年、日本では若者を中心に気候変動の影響を心配する声が高まってはいるものの、気候変動への取り組みが「生活の質を下げるもの」とネガティブな印象が根付いていることが伺えます。

日本のフードマイレージが高いと起こる問題点

日本のフードマイレージが高いことには、いくつか深刻な問題があります。まず、大量の化石燃料を使って長距離輸送を行うことで、温室効果ガスである二酸化炭素の排出量が増え、地球温暖化を加速させる要因となっています。

次に、輸送中のトラブルや気候変動、国際情勢の影響を受けやすく、輸入に依存するリスクが高まります。たとえば、輸送が止まるとスーパーの棚から食品が消える可能性もあります。

また、海外の安価な農産物に依存しすぎることで、国内の農業が衰退し、地域の経済や雇用にも悪影響を及ぼします。結果として、日本の食料自給率は低下し、将来的に安定した食生活が送れなくなるおそれもあるのです。

フードマイレージを減らすため自分たちにできること

フードマイレージを下げるには、以下の3つの方法が挙げられます。

- 地産地消を意識する

- 輸入品をできるだけ使用しないようにする

- 旬の食材を選んで食べる

ひとつずつ見ていきましょう。

地産地消を意識する

地産地消とは、住んでいる地域からなるべく近い場所で作られた商品を購入する取り組みを指します。

フードマイレージの元となったイギリスの「Food Miles(フード・マイルズ)」では、地産地消の取り組みを推奨し、食べ物を通して少しでも環境に負担のかからない方法を市民に求めました。

繰り返しになりますが、フードマイレージは輸送距離が長ければ長いほど数値が上がります。そのため、輸送距離の近い地元産の食品を選べば、おのずとフードマイレージを大きく下げられるのです。

たとえば、地元の産直所・マーケットを尋ねたり、スーパーでも周辺地域の野菜や果物を購入できる場所が増えています。

このほか、地産地消の取り組みを通して地域の活性化を促すと、地域コミュニティの強化や、食料生産の増加に繋がる点もメリットと言えます。

輸入品をできるだけ使用しないようにする

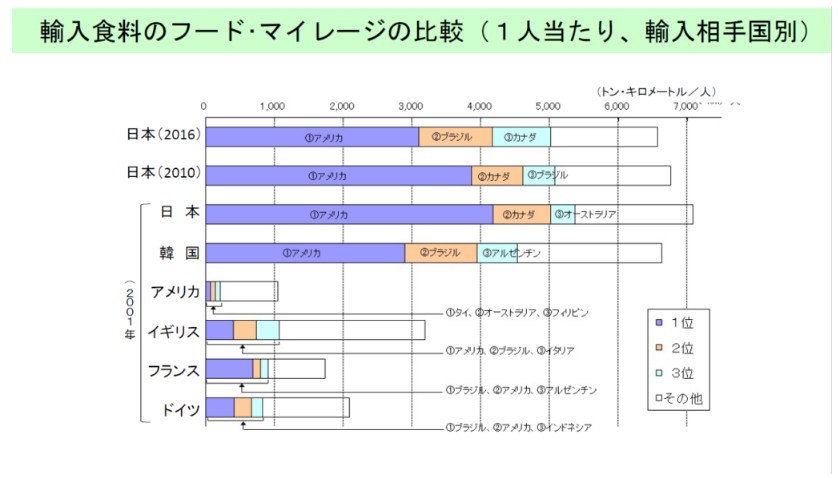

出典:フード・マイレージ

フードマイレージを下げるために重要なもうひとつのポイントは「輸入品に頼らない」です。

日本の輸入率の高さは、フードマイレージに反映されます。先ほど、各国のフードマイレージ比較で日本が飛びぬけて高いと示しましたが、同じ資料で「一人あたりが輸入に頼る国の割合」を示した図では、上記のようになります。

輸入量と輸送距離をかけて表すフードマイレージでは、遠い国から輸入するほど、数値が高くなります。

アメリカやカナダ・ブラジルは日本からもっとも遠い国々です。たとえば日本の中間地点からアメリカの中心地までの距離は、1万km以上離れています。たとえ輸入量がさほど多くなくても、離れた場所から運ぶだけで、フードマイレージは大きく跳ね上がってしまうのです。

そこで私たち消費者が、出来るだけ輸入品を選ばないようにするほか、選ぶとしても比較的近い国の商品を選ぶのも有効です。こうした消費者の行動は、販売元の企業にも大きな影響を与えられ、結果として輸送量を減らせます。

自国での生産者や農地の確保など、他にも考えるべき問題はありますが、いち消費者として出来るだけ自国・周辺国の商品を選ぶ取り組みは、フードマイレージを大きく下げる結果に繋がるのです。

旬の食材を選んで食べる

フードマイレージを減らすためには、「旬の食材を選んで食べる」ことも効果的な方法のひとつです。旬の食材は、その季節に自然な環境で育てられるため、輸送距離が短くてすむことが多く、輸入に頼る必要も少なくなります。

例えば、冬に夏野菜を食べようとすると、海外からの輸入品やビニールハウスでの栽培に頼ることになり、多くのエネルギーが使われてしまいます。一方、旬の食材は地元で採れることが多く、価格も手頃で栄養価も高いです。

スーパーで買い物をする際や外食を選ぶ際には、「今の時期にとれる野菜や魚は何だろう?」と意識するだけでも、地球環境への負荷を減らすことにつながります。

フードマイレージに関するよくある質問

ここでは、フードマイレージに関するよくある質問に回答します。

フードマイレージが高い食べ物ってどんなもの?

フードマイレージが高い食べ物とは、遠くから長い距離を運ばれてくる食材のことを指します。

たとえば、バナナやアボカド、パイナップルといった熱帯地方で作られる果物は、日本に届くまでに船や飛行機で長時間輸送されるため、フードマイレージが高くなります。

また、牛肉やチーズなどの動物性食品も、飼育に大量の飼料や水を使い、さらに輸送距離が長いと環境負荷が大きくなります。輸入野菜や魚介類も同様で、特に季節外の食材は海外からの輸入に頼るケースが多いため注意が必要です。

フードマイレージとカーボンフットプリントの違いは?

フードマイレージとカーボンフットプリントは、どちらも環境負荷を考える指標ですが、意味は少し違います。フードマイレージは「食べ物がどれだけ遠くから運ばれてきたか」という距離に注目し、輸送距離と重量の掛け算で表されます。

一方、カーボンフットプリントは「製品が生産されてから消費されるまでに排出される温室効果ガスの総量」を示すもので、輸送だけでなく、農業で使う肥料や飼料の生産、加工、包装なども含まれます。

つまり、フードマイレージは輸送の距離に特化した指標で、カーボンフットプリントはより広い範囲の環境負荷を測る総合的な指標だと覚えておくとわかりやすいです。

子どもにもフードマイレージを教えるには?

子どもにフードマイレージを教えるときは、難しい言葉を使わずに、身近な例を使うことが大切です。例えば「バナナは遠くの国から船に乗って日本にやってくるよ」という話から始めるとわかりやすいでしょう。

地元で採れた野菜と比べて、どちらが遠くから来ているかを絵や地図で見せるのも効果的です。また、フードマイレージが高い食べ物をたくさん買うと、地球が疲れてしまうことを伝え、「できるだけ近くでとれたものを食べようね」と優しく教えるのがおすすめです。

家族でスーパーに行くときに一緒に考えたり、旬の野菜を選んだりする体験を通じて、楽しく学べるように工夫しましょう。

フードマイレージとSDGsの関係性

最後に、フードマイレージとSDGsの関連性についてご紹介します。地産地消や環境問題との関わりを持つフードマイレージは、SDGsの目標達成に貢献できる可能性を持っているのです。

そもそもSDGs(Sustinable Development Goals)とは、2015年の国連会議で採択された、国際的な目標です。日本語では持続可能な開発目標と訳されます。

SDGsは、2030年を達成期限とし、世界が抱える社会と環境・経済についての課題解決を目指しており、17個の目標と169のターゲットで構成されています。

SDGs目標12「つくる責任、つかう責任」

SDGs目標12「つくる責任つかう責任」は、モノを作る過程から廃棄にいたるすべての工程で、環境や人権に配慮することが求められています。

作る側から使う側の手に渡るまで、できるだけエネルギーを消費しないやり方を選んだり、栽培地と農法に配慮したりすることが、環境にやさしい食品づくりのために実践できます。

フードマイレージは輸入に頼ると数値が大きくなるため、生産者の努力も大切ですが、消費者としての責任もポイントです。同じ食品選びで迷った際に、できるだけ地元産や住んでいる場所から近いエリアで生産されたものを意識すれば、環境への負荷を減らせます。また地域の繋がりが強くなり、地域の活性化にもなるのです。

フードマイレージを考えることは、私たちの食から環境と社会を考えること。自分たちが暮らす社会と地球への思いやりが、SDGs12の目標貢献にも繋がります。

SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」

SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」は、世界でもっとも喫緊の課題ひとつ・気候変動への対策を考え、実践するための目標です。

フードマイレージ は、食を通して環境への負荷を下げる取り組みとしてスタートしました。Our World in Dataの報告によれば、2018年に世界で排出された温室効果ガスは5,230億トンとしており、全体の26%が食に関連し、そのうち6%が輸送によるものです。

フードマイレージを下げる取り組みをみんなが行えば、輸送エネルギーの削減に貢献でき、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の量をぐっと減らせる可能性があります。

SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」

SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」では、海の環境と生態系を守り、貴重な海洋資源を持続可能な形で利用できる社会を目指しています。

特にターゲット14.3「CO2を減らし、海の酸化を食い止めよう」の貢献に当てはまるのが、フードマイレージです。

フードマイレージをあげる要因の輸送距離が減れば、それだけエネルギーを使わずに済みます。同時に交通機関からでる二酸化炭素の排出量を削減でき、汚染の原因となる海の酸化を遅らせることができるのです。

まとめ

今回は、フードマイレージについて基本的な知識や歴史・現状をお伝えしました。シンプルな指標だからこそ、食や環境問題に興味を持ち始めた人にとって分かりやすく、行動のきっかけにしやすい点がメリットです。

またフードマイレージの削減は、地域の活性化や自国の食料自給率アップ・さらには環境への負担をなくす取り組みにも関連します。

まずは買い物の際、その食品がどこで作られているのかを意識してみてください。小さな一歩が、世界を大きく変えるきっかけになるはずです。

<参考リスト>

「フード・マイレージ」について|農林水産省

フード・マイレージとは|フード・マイレージ資料室

mileageの意味・使い方・読み方 | Weblio英和辞書

Do food miles really matter? | Sustainability at Harvard

What is a Food Mile?|WorldAtlas

The Food Miles Report – the dangers of long-distance food transport | Sustain

フードマイレージ|Wikipedia

Food miles and the environment|BBC Bitesize

The facts about food miles|BBC Good Food

環境:運輸部門における二酸化炭素排出量|国土交通省

CFPについて|CFPプログラム

食料需給表 令和2年度|農林水産省

その1:食料自給率って何?日本はどのくらい?:農林水産省

Results|WWViews Climate and Energy 2015

地産地消とは?|全国地産地消ネットワーク

日本からアメリカ合衆国への距離|JapanAB

Food production is responsible for one-quarter of the world’s greenhouse gas emissions |Our World in Data

この記事を書いた人

のり ライター

東京生まれ&育ちのリトアニア在住ライター。森と畑に出会い「自然と人とが寄り添う暮らし方」を探求するように。現地で暮らし学んだ北欧の文化と植物、日本で体験したマクロビ&パーマカルチャーを糧に、食・暮らし関連を中心に執筆中。普段はほぼベジ。

東京生まれ&育ちのリトアニア在住ライター。森と畑に出会い「自然と人とが寄り添う暮らし方」を探求するように。現地で暮らし学んだ北欧の文化と植物、日本で体験したマクロビ&パーマカルチャーを糧に、食・暮らし関連を中心に執筆中。普段はほぼベジ。