夏が終わり、秋の気配を感じられるようになると、冷え込む朝夕と暖かな日中の温度差に体調を崩してしまう方も多いと思います。急な冷え込みであわててセーターや暖房器具を出したという声もよく聞かれます。

そんな時期に起こりやすいのが寒暖差アレルギーです。最近では温暖化の影響もあり、鼻水がよく出るようになった、熱もないのに風邪みたいな症状が続くなど、寒暖差アレルギーに悩まされるケースが増えています。アレルギー検査でなにも検出されなかった方々、寒暖差アレルギーの可能性大です。一緒に考えていきましょう。

目次

寒暖差アレルギーとは

寒暖差アレルギーとは、温度差によって鼻の奥の粘膜が腫れて鼻水やくしゃみなどがでる症状のことです。医学的には「血管運動性鼻炎」の一種とされています。

季節の変わり目、1日の寒暖差の大きい時期、冷暖房による急な温度変化など、多くの場合7°C(摂氏7度)を超えるような温度差があると起こります。

風邪とは違う?

鼻水やくしゃみが出ることに加えて、人によっては鼻づまりも引き起こすので、風邪によく似ています。しかし、ウィルスに感染したわけではなく、風邪ではありません。鼻が不調であるためだるいような不快な感覚はありますが、発熱はありません。

「アレルギー」というけれど・・・

寒暖差アレルギーは「アレルギー」 ※ という言葉がつきますが、検査をしてもアレルゲン(アレルギーの原因物質)が見つかりません。また、アレルギーによく見られる目のかゆみもありません。つまり、アレルギーの病気ではないのです。

風邪でもなく、検査をしてもアレルギーではない、そんな場合に寒暖差アレルギーの可能性があります。

寒暖差アレルギーの症状

寒暖差アレルギーの主な症状は鼻炎です。風邪やアレルギー性鼻炎の特徴と比べてその特徴を詳しくみていきましょう。

鼻炎症状:風邪やアレルギー性鼻炎と比べて

| 寒暖差アレルギー(血管運動性鼻炎) | 風邪 | アレルギー性鼻炎 | |

|---|---|---|---|

| 鼻水 | サラサラ・無色透明 | ドロッ・黄色っぽい | サラサラ悪化すると黄色っぽくなる |

| くしゃみ | あり | あり | あり |

| 鼻づまり | あり | あり | あり |

| 熱 | 出ない | 出る | 出ない |

| 目のかゆみ | なし | なし | あり |

「熱もなく、目も大丈夫。でも水っぽい鼻水が出る」という時は寒暖差アレルギーの可能性が高いようですね。もちろん元々の体力や環境によって軽重には差があります。

鼻炎以外の症状

一般的には鼻炎症状が多い傾向にありますが、他にも急な寒暖差が原因で起こるものに、

- 寒冷蕁麻疹(じんましん):急な寒暖差・湿度変化によって、かゆみや炎症を引き起こす皮膚疾患の一種

- 寒暖差疲労:寒暖差に対応しようとエネルギーを使い過ぎてしまい、疲労感が大きくなる症状。

などがあります。

寒暖差アレルギーの原因

風邪でもなく、アレルゲンも見つからない。では、寒暖差アレルギーは何が原因で起こるのでしょうか。

寒暖差アレルギーの原因①|自律神経のバランス:交感神経と副交感神経

寒暖差アレルギーの原因はまだ明らかにされていません。その中で、自律神経のバランスの崩れが主な原因ではないかと言われています。

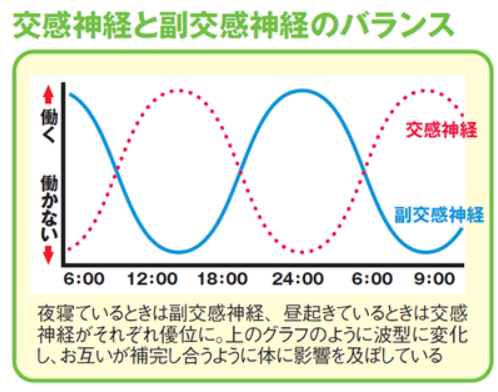

自律神経は、本人の意思に関係なく刺激に反応して身体の機能を調整します。交感神経と副交感神経があり、私たちの体を正常に保つのに正反対の役割を担っています。

- 交感神経:血圧の上昇・心拍数の増加など、身体を活発に動かすときに働きます。

- 副交感神経:血圧の低下・心拍数の減少など、身体を休める働きを担っています。

このように2つの神経は、通常はうまく役割を分担して働いています。しかし、不規則な生活や疲れ・ストレスなどによって、どちらかが過剰な負担を負ってバランスをくずしてしまうことがあります。

このような時に7°Cを超えるような温度差があると、うまく対応しきれなくなり、アレルギー症状を起こしてしまうのです。

寒暖差アレルギーの原因②|鼻の知覚神経の過敏性

鼻の粘膜、特に下鼻甲介という部位には知覚神経が分布しており、温度変化などの刺激を感知します。

症状が起こる流れは以下の通りです。

1. 鼻の知覚神経が温度変化の刺激を受ける

2. その刺激が脳に伝えられる

3. 脳を介して副交感神経が興奮

4. 鼻汁を分泌する神経や粘膜の血管に作用

5. くしゃみや鼻水の症状が現れる

特にアレルギー性鼻炎の方は、この知覚神経が過敏になっているため、寒暖差アレルギーも起こしやすい傾向があります。

寒暖差アレルギーになりやすい人

「寒暖差アレルギー」は急激な温度変化という「物理的な刺激」によって自律神経のバランスが乱れ、鼻の粘膜の血管が異常に反応してしまう「血管運動性鼻炎」に近い状態です。

そのため、この自律神経のコントロールがうまくいかない以下の特徴を持つ人が、症状を訴えやすい傾向にあります。

1. 自律神経が乱れやすい生活を送っている人

最大の要因は、自律神経が乱れやすい生活を送っていることです。自律神経は、体温調節や血管の収縮・拡張を無意識のうちにコントロールしています。

- ストレスが多い

- 睡眠不足

- 生活リズムが不規則

- 疲労が蓄積している

上記のような状態が続くと、自律神経のスイッチがうまく切り替わらず、急な寒さや暖かさに体が過剰に反応してしまいます。

2. 女性(特にホルモンバランスが揺らぎやすい人)

寒暖差アレルギーは統計的に男性よりも女性に多いとされています。これは、女性ホルモンのバランスが自律神経の働きと密接に関連しているためです。

月経周期、妊娠・出産、更年期などでホルモンバランスが変動しやすいタイミングは、自律神経も乱れやすく、寒暖差の影響を受けやすくなります。

3. 筋肉量が少ない人(運動不足・冷え性の人)

筋肉量が少ない人も寒暖差アレルギーを引き起こしやすいです。

理由は、体内で熱を生み出す最大の「工場」である筋肉が少なく自律神経に負荷がかかりやすいからです。筋肉量が少ないと、寒い場所に行ったときに体温を維持するための熱産生が追いつきません。その結果、体を守ろうとして自律神経が過剰に反応し、鼻水やくしゃみを引き起こしやすくなります。

4. もともとアレルギー性鼻炎を持っている人

花粉症やハウスダストアレルギーを持っている人も寒暖差アレルギーを起こしやすいです。すでにアレルギーをお持ちの人たちは、鼻の粘膜が炎症を起こしやすく、知覚過敏な状態になっています。

そのため、アレルゲン(原因物質)だけでなく、温度差という「アレルゲン以外の刺激」に対しても過敏に反応し、症状を併発しやすいと考えられています。

5. 高齢の人

高齢の人も寒暖差アレルギーを引き起こしやすい状態にあります。加齢に伴い、自律神経そのものの機能が低下し、環境の変化に対する反応が鈍くなったり、過剰になったりすることがあります。体温調節の柔軟性が失われることも一因です。

これらの特徴に当てはまるからといって必ず発症するわけではありませんが、自律神経のバランスを整えること(十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動)が、寒暖差による不調の最大の予防策となります。

寒暖差アレルギーか確認する方法

ご自身が寒暖差アレルギーか否か気になりますよね。確認する方法について、医師から診断をもらう方法、セルフで確認する方法、似ている他疾患との見分け方をこの章では確認していきましょう。

寒暖差アレルギーの診断方法

寒暖差アレルギー(医学的には「血管運動性鼻炎」)は、特定の検査で直接診断するのではなく、除外診断によって判断されます。つまり、アレルギー性鼻炎や感染症ではないことを確認することで診断されます。

医療機関での診断プロセス

医療機関では、以下のステップで診断が行われます。

セルフチェックリスト

ご自身が寒暖差アレルギーかどうかを確認するために、以下のチェックリストをご活用ください。

急な温度変化を感じたときに、以下の症状を発症したことはありませんか?

☑ 鼻水・鼻づまり・くしゃみの症状はあるが、熱はない

☑ 鼻水は透明でさらさらとしていて、水のようである

☑ 蕁麻疹(肌の湿疹・かゆみ)が出ることがある

☑ 頭痛や咳の症状がある

☑ 身体に倦怠感やだるさを感じる

☑ 食欲低下・胃腸が弱っていると感じる

☑ ストレスを感じてイライラすることが多い

☑ 目のかゆみや充血はない(これが重要なポイント)

【判定】1つ以上該当する場合は、寒暖差アレルギーの可能性があります。

他の疾患との見分け方

寒暖差アレルギーは、アレルギー性鼻炎や風邪と症状が似ているため、以下の表で見分けることができます。

| 症状 | 寒暖差アレルギー | アレルギー性鼻炎 | 風邪 |

|---|---|---|---|

| くしゃみ | 一時的に続けて出る | 続けて出る | でない |

| 鼻水 | 透明でサラサラ | 透明だが悪化すると黄色っぽくなる | 黄色や緑色で粘り気がある |

| 鼻詰まり | ムズムズした幅づまりが続く | アレルゲンに暴露している間は続く | 2〜3日続き徐々に治る |

| 発熱 | ない | ない | ある |

| 目の痒み | ない | ある | ない |

見分けるポイント

寒暖差アレルギーの最大の特徴は、温度変化がきっかけで症状が出ること、そして目のかゆみや充血がないことです。また、発熱もありません。鼻水は透明でサラサラしており、くしゃみは一時的に出ます。

一方、アレルギー性鼻炎は特定のアレルゲン(花粉、ダニなど)で症状が出て、目のかゆみや充血を伴うことが特徴です。風邪の場合は発熱があり、鼻水が黄色や緑色で粘り気があります。

寒暖差アレルギーの対処方法

寒暖差アレルギーは急な寒暖差によって起こるのです。そのため、寒暖差を少なくすることが対処法の基本になります。生活の中でできる具体的な対処法を考えていきましょう。

衣服や室温調節

温度差を少なくするためには、寒さを防ぎ、温かくなったら脱ぎやすい衣服が便利です。マフラーやショール、カーディガンなどはさほど重くないので、着ていても脱いで持つのにも便利です。

同様に、室温と体感温度の差を調節することも身近な対策として有効です。家の中では、タイマーを利用してあらかじめ部屋を温めておいたり、涼しくしたりしておくことも効果的です。

血流をよくする

血管の収縮や筋肉の凝りで血流が悪くなると、血液が体の隅々に栄養や酸素を届けにくくなります。特に冷えた場合には、身体を温めることがより大切です。

特に首や手首・足首には太い血管が通っているので、ここの血流をよくすることは効果が大きいと言われています。マフラーやショール、レッグウォーマーなどの利用はこの意味でも有効な対処方法です。

加えて、日頃から基礎代謝や運動量に応じたバランスのよい食生活を送ることもポイントです。発酵食品やショウガなどのスパイス類も身体を温める効果があるので、状況に応じて摂取すると良いでしょう。

また入浴は、全身の血流を促進しリラックスできるので、次にお話しする自律神経の安定にも効果があるとされています。ただ入浴後のヒートショック ※ も急な寒暖差によって起こりますので、血圧に問題のある方は気を付ける必要があります。

適度な運動で自律神経の安定

寒暖差アレルギーの症状を訴える人は女性に多くなっています。「血管運動性鼻炎の症状を感じた人」のグラフからは、女性の割合が男性に比べて10%ほど多くなっていることが分かります。また高齢者にも多いと言われています。

<血管運動性鼻炎の症状を感じた、悪化したと感じたことがある人>

大きな理由として、女性や高齢者は筋肉量が少ない人が多いことがあげられています。

筋肉が少ないと、体内で作られる熱が少なく、寒暖差に弱くなってしまいます。

下のグラフからは、男女とも20代までの成長期からエネルギー消費量は減少していることが分かります。加齢に従って代謝が衰えているのです。

運動により筋肉を太く重くして代謝を上げると、交感神経と副交感神経のどちらも活性化し、両者の交代のタイミングがハッキリしてくるのです。加えて、運動で交感神経が活発に働いた後は、睡眠もよくとれます。副交感神経への交代がスムーズに行われ、質の良い睡眠がとれるのです。

筋肉を強化するには筋トレが1番ですが、ランニングやウォーキングなどの有酸素運動も効果はあります。無理をせず自分に合った運動を選ぶことが、心をリラックスさせることにもつながるでしょう。

参考:筋トレのメリットは何なの?筋トレが必要な理由を専門的な目線で解説! | 美容と健康とビタミンC(ビタブリッドC)

寒暖差アレルギーに関しているよくある疑問

ここまでで読んでいただき、基本的な症状やその原因についてご理解いただけたこととお思います。この章では、実生活でよく聞かれる寒暖差アレルギーに関する疑問についてお答えしていきます。

自然治癒する?

「原因」の章でお話ししたように、自律神経のバランスをとることが大事なので、放っておいて自然治癒することは難しいと言われています。しかし、急な寒暖差に対する正しい対処で症状を和らげることは十分可能です。

また、規則正しい生活や適度な運動で体力をつけ、自律神経のバランスを崩さないよう心がけることで、自然と落ち着くことが多いようです。

薬は効かない?

寒暖差アレルギーの治療には、主に症状を和らげる対症療法が行われます。抗ヒスタミン剤やステロイド点鼻薬など、アレルギー性鼻炎に処方される薬が多くなっています。罹患者の症状や体質によって漢方薬を勧める医師もいます。

しかし、元々アレルゲンによって引き起こされているのではなく、知覚神経が直接刺激されて起こっている症状なので、薬は効きにくいと言われています。

自律神経失調対策としては、鍼灸治療も有効な場合があります。

参考:自律神経失調症 | e-ヘルスネット(厚生労働省)・寒暖差アレルギー(血管運動性鼻炎)について(川村耳鼻咽喉科クリニック)

寒暖差アレルギーに効く市販薬は?

寒暖差アレルギーに効く市販薬としては「小青竜湯(しょうせいりゅうとう)」が期待できます。小青竜湯は、体を温めながら、体内の余分な「水(すい)」を排出する働きがあります。これにより、寒暖差によって誘発される水っぽくサラサラした鼻水や、くしゃみを抑える効果が期待できます。

そのほかにアレルギー性鼻炎に使用される抗ヒスタミン薬点鼻用の血管収縮薬も期待ができます。

市販薬を試しても症状が改善しない場合や、アレルギー性鼻炎(花粉症など)が合併している可能性もあるため、一度耳鼻咽喉科を受診し、ご自身の鼻炎がどのタイプなのかを正確に診断してもらうことを強くお勧めします。すすめします。

寒暖差アレルギーとSDGs

最後に、寒暖差アレルギーとSDGsの関係をみていきましょう。

SDGsは、環境・社会・経済の問題解決に向けて、2015年に国連で採択された17の目標です。2030年までの解決を目指し、169のターゲットが設定されています。

寒暖差アレルギーは、特に2つの目標に深く関わっています。

目標3「すべての人に健康と福祉を」との関わり

目標3は、あらゆる年齢のすべての人々の健康な生活を確保し、福祉を推進することを目指しています。

自分自身が健康でいることは、あらゆる活動の基盤です。対処方法としてあげた規則正しい生活習慣や自律神経のバランスに配慮することなどは、寒暖差アレルギーに対してだけでなく、免疫力を高めたり、老化を防いだり遅らせたりすることにもつながります。

目標13「気候変動に具体的な対策を」との関わり

目標13が目指すのは、気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を実施することです。

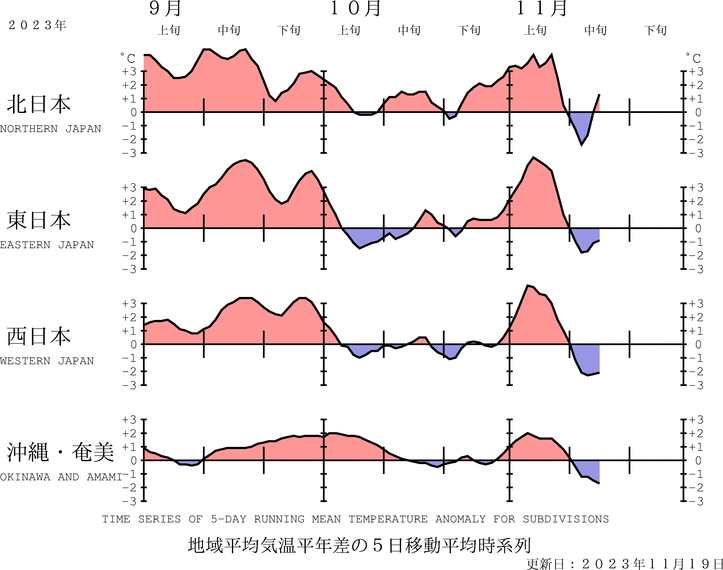

2023年の夏はそれまでの猛暑や酷暑をはるかに超えたものでした。しかしやっと秋を迎えたものの、10月の寒暖差にも驚いた方も多かったことと思います。気象庁の記録も、9月まで暑い夏が続き、10月に急に冷え込んだことを示してます。酷暑からの急な冷え込みは、まさに寒暖差アレルギーの起こりやすい環境だったと言えます。

そもそも季節により気温が変化することは、極端でない限り自然の恵みをもたらし、人間もその恩恵を多く受けてきました。寒暖差に対応することで文化も発展してきました。

しかし、地球温暖化による上空の風の変化や海洋温度上昇は異常な寒暖差を生み、異常気象による災害や熱中症・寒暖差アレルギーなどを増やす要因となってしまいました。

自身の健康を保つ努力をすると共に、寒暖差の要因にも耳目を傾けることは「気候変動とその影響に立ち向かう」ことにつながります。

まとめ

寒暖差アレルギーについて、症状や原因、対処法についてお話ししてきました。

寒暖差アレルギーの原因には自律神経が大きく関わっているので、くしゃみや鼻水などの症状だけでなく、心身の基本的な健康・生活に大きく関わってきます。

まず個人レベルでは、衣服・室温調節に配慮し、入浴や適度な運動で代謝の良い体をつくることをこころがけましょう。そして目を向ける範囲を少し広げて、環境の変化に関する正しい情報を手に入れるようにし、それを家族や周囲の人にも広めていけば、健康や環境問題について考える輪が広がっていくのではないでしょうか。

<参考資料・文献>

自律神経失調症 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

寒暖差アレルギー(血管運動性鼻炎)について(川村耳鼻咽喉科クリニック)

鼻科・嗅覚・アレルギー(日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会)

1. 寒暖差アレルギー(血管運動性鼻炎)とは(三重県健康管理事業センター)

寒暖差アレルギーに注意!鼻水、くしゃみなどのアレルギー症状は気温差が原因かも!(日本気象協会)

冬に増える鼻水・くしゃみは寒暖差が原因かも?『寒暖差アレルギー』を漢方視点で解説~約5割が寒暖差による鼻炎を経験、「帰宅時」に症状を感じる人が最多に

(クラシエ薬品株式会社)

加齢とエネルギー代謝 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

鼻水はどうして出るの?鼻水が止まらないときは?症状別の対処法 | クラシエの漢方 かぜシリーズ

出典:前3か月間の気温経過(気象庁)

REATH 呼吸の化学:ジェームズ・ネクター、近藤隆文訳(早川書房)

人体のふしぎ:島田達生(講談社)

鼻スッキリで夜ぐっすり:高島雅之(クロスメディア・パブリッシング)

鼻のせいかもしれません:黄川田徹(筑摩書房)

コトバンク

この記事を書いた人

くりきんとん ライター

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。