約5,000万年前から、変わらぬ姿を維持し続けていると言われるハリモグラ。

四足歩行で身体にハリが生えているといった特徴から、オーストラリア人でもハリモグラ=ハリネズミの仲間だと勘違いすることが多々あります。

そんな謎に包まれているハリモグラですが、実はオーストラリアの生態系保護に一役買っている重要な存在です。

今回は、ハリモグラの特徴、生態、自然保護への影響、ハリモグラを守るためにオーストラリアが行っているエコ活動について解説していきます。

目次

ハリモグラってどんな生き物?特徴を解説

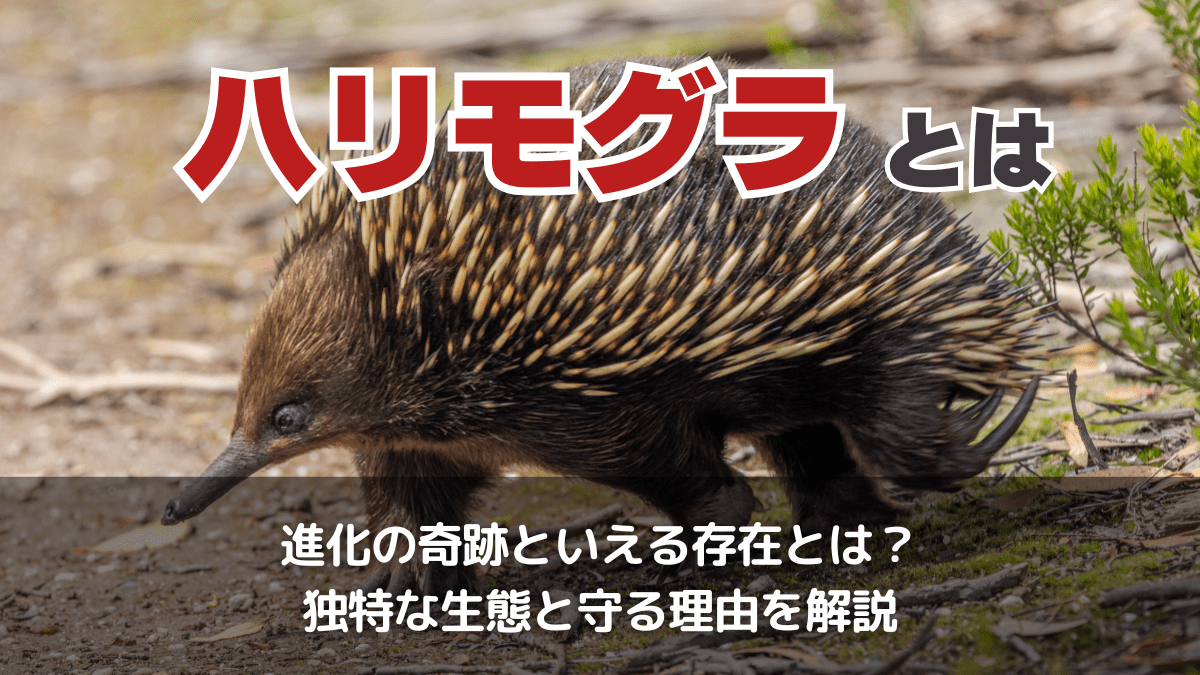

ハリモグラは、エキドナ(Echidna)と呼ばれる単孔類の動物です。

全身が毛皮とトゲで覆われており、長い舌を使って地中のアリやシロアリを捕食する肉食動物です。

体長は最大で40cm、体重は平均2~5kgほどで、オーストラリア全土に生息しています。

尚、ハリモグラはオーストラリア以外にパプアニューギニアにも生息していますが、オーストラリア固有種のハリモグラは鼻が短いことから「short beaked echidna」と呼ばれています。

この記事では、オーストラリアの「short beaked echidna」について見ていきましょう。

ハリモグラの特徴

ハリモグラは、オーストラリアやパプアニューギニアなどに生息する非常に珍しい哺乳類です。

体長は30~45cm、体重は2.5~8kgほどで、背中や体の大部分が硬いトゲと柔らかい毛で覆われています。このトゲは体毛が変化したもので、外敵から身を守るために使われます。

危険を感じると体を丸め、針のボールのようになって防御するのが特徴です。

また、「卵を産む哺乳類」であることが大きな特徴と言えます。カモノハシと同じ「単孔類」に分類され、総排出孔という一つの穴から排泄と産卵を行います。

メスは腹部の袋のような部分に卵を1個産み、孵化した子どもを母乳で育てます。

また、長い口吻と粘着質の舌を使い、主にアリやシロアリを食べて生活しています。前足には土を掘るための大きな爪、後足には鋭いかぎ爪があります。

ハリネズミとの違い

身体にハリが付いている姿を見て、ハリネズミの仲間だと思う方も多くなっています。

一見よく似ているハリモグラとハリネズミですが、身体の内部のつくりは全く異なります。

どちらも哺乳類ではあるものの、哺乳類は「有胎盤類」「有袋類」「単孔類」の3つに分類されており、「有胎盤類」とは胎盤を持つ哺乳類のことです。

人間、犬、猫、ウサギ、サル、ライオン、キリン、ゾウといった幅広い種類の動物が含まれ、ハリネズミも「有胎盤類」の一種です。

「有袋類」はお腹に袋があるカンガルーやコアラのことを指し、オーストラリア全域で見られるほか、北アメリカや南アメリカの一部地域でも生息しています。

一方で「単孔類」は、哺乳類でありながら卵を産むという特殊な生態を持ちます。

「単孔類」は現代では世界で2種類の生き物しか存在しておらず、どちらもオーストラリアに生息するハリモグラとカモノハシです。

混合されがちなハリモグラとハリネズミですが、卵生のハリモグラと胎盤のあるハリネズミは大きく異なる身体のつくりになっているのが特徴です。

太古から変わらない姿を維持する数少ない生物

「単孔類」は、地球上で最も古くから存在する生物のひとつと言われています。

多くの生物が進化を遂げていく中で「単孔類」だけは昔からの姿を維持し続けており、さまざまな種類の生物が混ざったような不思議な生態を持ちます。

まず、哺乳類として分類されていることからもわかるように、ハリモグラは母乳で子どもを育てます。

「単孔類」には乳首がないため、子どもが乳腺を刺激することで母乳が染み出る仕組みです。

しかし、哺乳類であるにもかかわらず、卵生であるという特徴が見られます。

卵=硬いというイメージを抱きがちですが、カモノハシの卵は爬虫類のように柔らかくプニプニとしているのがポイントです。

また、「単孔類」には鳥類のようにくちばしと羽毛があります。

あらゆる動物を組み合わせたような特殊な生き物ですが、5,000万年ほど前には既に地球に存在していたとされる歴史の古い生物となっています。

ハリモグラはなぜエキドナとも呼ばれている?

ハリモグラは英語で「エキドナ(Echidna)」と呼ばれています。この名前の由来は、ギリシャ神話に登場する怪物「エキドナ」から来ており、神話のエキドナは上半身が美女、下半身がヘビという異形の存在です。

ハリモグラがこの名前で呼ばれる理由は、彼らの持つ「爬虫類と哺乳類の特徴を併せ持つ」独特な生態にあります。

ハリモグラは、哺乳類でありながら卵を産み、総排出孔を持つなど、爬虫類に似た特徴を多く持っています。この「両方の特徴を併せ持つ」点が、ギリシャ神話のエキドナのイメージと重なり、英名として使われるようになったと考えられています。

また、ハリモグラが属する単孔類は、他の哺乳類とは2億年近くも前に分岐した非常に古い系統であり、太古の生物の特徴を今に残していることも「エキドナ」という神秘的な名前の由来のひとつです。

ハリモグラの生息地

ハリモグラは、オーストラリア全域(中央から北西の砂漠地帯を除く)やタスマニア、パプアニューギニア島南東部など、広範囲に分布しています。

特にオーストラリアでは、日本の約20倍にもなる広大な国土のほぼ全域で見られ、草原や森林、山地、砂地、岩場などさまざまな環境に適応しています。また、アリやシロアリが豊富な場所であれば生息できるため、農地や人里近くでも目撃されることがあります。

生息地の特徴としては、倒木や岩陰、落ち葉の積もった場所、木の根元など、隠れ場所や巣作りに適した環境を好みます。気温が高い日中は岩の隙間や土の中に身を潜め、朝や夕方、または夜間に活動することが多いです。

ハリモグラは単独で行動することが多く、広い縄張りを持ちながらも、他の個体と行動範囲が重なることもあります。

近年は生息地の開発や外来種の影響で分布域が減少しつつありますが、絶滅の危機には直面していません。

ハリモグラの自然界での役割

オーストラリアの至る地域で生息しているハリモグラですが、実はオーストラリアの生態系を維持する上で大切な役割を担っている生物です。

ハリモグラは、アリやシロアリを長いくちばしで地中から探します。餌を探す際に土壌をひっくり返すことで、水の浸透性が高まり、有機物が土壌に取り込まれます。

有機物が混ざった豊かな土壌は、昆虫種の個体数維持のほか、草や昆虫を食べる生き物の生態系保護にも欠かせない要素です。

特にオーストラリアのハリモグラは、日本の約20倍と言われる国土のほぼ全域に生息しています。

オーストラリアは地域によって亜熱帯、沿岸地帯、乾燥地帯といった気候の差があり、中には人間がほとんど暮らしていない場所も存在します。

そんな中でもハリモグラは各地の土壌環境を整えているため、国内の生態系保護という観点において非常に重要な位置づけとなっているのです。

ハリモグラの個体数

2024年時点において、IUCNレッドリストではオーストラリアのハリモグラ(Short-beaked Echidna)を「低懸念」に分類しています。

「低懸念」とはステータスの中でも最も絶滅のリスクが少なく、個体数も非常に安定している状態のことです。

ただし、国内全体を基準に考えると「低懸念」のハリモグラですが、オーストラリア政府が評価するエリア別の評価では一部の地域で「絶滅危惧」に分類されています。

野良猫や大型の鳥類が捕食しているとこが原因とされており、個体数が100%安定しているとは言えない状況です。

また、パプアニューギニアに生息するWestern Long-beaked Echidna、Sir David’s Long-beaked Echidna、Eastern Long-beaked Echidnaなどのハリモグラは、現在「絶滅危急」や「準絶滅危惧」に分類されています。

他国のハリモグラの個体数が大きく減少しているという状況を受けて、オーストラリアでは自国のハリモグラの個体数を減らさないための予防が必要だと考えています。

生態系保護のために行っている取り組み

現在レッドリストで絶滅を危惧されている動物種のほとんどは、元々は個体数が安定していた動物たちです。

しかし、人間の活動、天敵、自然災害といったさまざまな要因が個体数減少のきっかけとなっており、一度個体数が減ってしまうと安定させるまでに長い時間と労力がかかります。

個体数を増やせないまま絶滅させるケースも多く、オーストラリアも1936年にタスマニアタイガーを絶滅させたという苦い経験を持ちます。

そこで、オーストラリアでは「事態が発生してからの行動でなく予防によって事態を回避する」というポリシーの下、国土全域の生態系維持に必要不可欠なハリモグラの個体数の安定を目的とした以下のような対策を行っているのです。

EchidnaCSIによるハリモグラのリサーチ

ハリモグラは、野生下での監視が難しい動物です。

国土全域に生息しているにもかかわらず生態系が謎に包まれていることから、アデレード大学はEchidna CSI(Echidna Conservation Science Initiative)と呼ばれるプロジェクトを立ち上げました。

プロジェクトは南オーストラリア州のカンガルー島で行われており、実施期間は2024年時点で既に30年にも達しています。

カンガルー島は、ハリモグラのステータスが「絶滅危惧」に分類されている地域のひとつです。

プロジェクトはハリモグラの保護を兼ねたリサーチとモニタリングが主となっており、オーストラリア全土の関連施設から集めたハリモグラの国内目撃情報、糞の採取によるDNA研究、国内の動物園から収集した飼育下のハリモグラの食事や健康状態の評価などをデータベース化しています。

野生下と飼育下のハリモグラのデータを分析し、カンガルー島で生息するハリモグラの個体数安定に役立てています。

自然災害と野生のハリモグラのモニタリングとケア

森林火災が頻発に発生しているオーストラリアでは、ハリモグラが火災に巻き込まれるケースも後を絶ちません。

そこで、オーストラリア政府関係者及び研究者は森林火災の発生後に現地へ赴き、ハリモグラの生存・健康状態のモニタリングを行っています。

必要に応じて野生動物病院などに搬送するほか、ケアラー宅でのリハビリなども経て、ハリモグラが自然界に戻れるように手助けをしています。

ハリモグラに関するよくある質問

ハリモグラに関するよくある質問を紹介します。

ハリモグラの赤ちゃんは卵から生まれてくる?

ハリモグラは哺乳類でありながら卵を産むという、非常に珍しい生態を持っています。

ハリモグラのメスは、交尾後にお腹の育児嚢(いくじのう)と呼ばれる袋の中に1個の卵を産みます。卵は約10日ほどで孵化し、孵化したばかりの赤ちゃんは全身がピンク色で、まだ針はありません。

その後、赤ちゃんは育児嚢の中で母乳を飲みながら約45日間成長します。ハリモグラには乳首がなく、母乳は皮膚からにじみ出るため、赤ちゃんはそれをなめて栄養を摂ります。

卵から生まれる哺乳類は、ハリモグラとカモノハシのみです。

ハリモグラは日本にも生息している?

ハリモグラは日本には野生では生息していません。本来の生息地はオーストラリア、タスマニア、パプアニューギニア島など南半球の限られた地域です。

日本国内では、動物園や水族館でのみその姿を見ることができます。現在、上野動物園(東京都)、東山動植物園(愛知県)、沼津深海水族館(静岡県)などでハリモグラが展示されています。

日本の自然環境下でハリモグラが見られることはありませんが、動物園などでそのユニークな生態を観察することができます。

ハリモグラの主な食べ物は?

ハリモグラの主な食べ物はアリやシロアリです。

ハリモグラは長いくちばしと粘着性のある舌を使い、地中や倒木の中にいるアリやシロアリを素早く捕まえて食べます。

そのため、アリ塚やシロアリの巣が多い場所が生息地として適しています。

SDGsとハリモグラの関係

ハリモグラは、SDGs(持続可能な開発目標)の目標15「陸の豊かさも守ろう」と深い関わりがあります。

目標15は、森林や生態系の保護、生物多様性の維持、絶滅危惧種の保全などを掲げており、ハリモグラのような固有種の存在は生態系のバランスを保つ上で重要な役割を果たしています。

オーストラリアやパプアニューギニアに生息するハリモグラは、外来種の侵入や生息地の開発、森林減少などによる生息環境の悪化により、その存続が脅かされることもあります。

SDGsでは、こうした野生動物の密猟や違法取引の防止、外来種対策、生息地の回復といった具体的な取り組みが推進されています。

ハリモグラを守ることは、単に一種の動物を保護するだけでなく、生態系全体の多様性や持続可能な未来を守ることにもつながります。

まとめ

広大な国土全域のエコシステム崩壊を防ぐために、オーストラリアではハリモグラの個体数を減らさない予防に力を入れています。

オーストラリアの動物園はもちろん、山道や自然公園などの野生下で目撃されることも多いハリモグラ。

もしオーストラリアを訪れる機会があったら、コアラやカンガルーだけでなくハリモグラに出会える場所も訪れてみてはいかがでしょう?

この記事を書いた人

Mahogany_socks ライター

オーストラリアでの大学院留学を経て、現在は現地で動物関係の仕事をしながらwebライターとしても活動中。 仕事を通して培った知識や経験を活かして、野生動物保護やエコ活動に関するコラムをwebで紹介しています。

オーストラリアでの大学院留学を経て、現在は現地で動物関係の仕事をしながらwebライターとしても活動中。 仕事を通して培った知識や経験を活かして、野生動物保護やエコ活動に関するコラムをwebで紹介しています。