グローバル化の進展は、ボーダレスエコノミーという新たな経済の形を出現させました。モノやお金だけでなく、情報や人材が国境を軽々と飛び交うこの時代には、新たなビジネスチャンスというメリットがある一方、国内産業の空洞化といったデメリットも存在します。

この大きな波の中で、日本、また企業はどのように立ち回るべきなのでしょうか?ボーダレスエコノミーの日本への影響を考え、これからの経済戦略に役立ててください。

目次

ボーダレス経済(ボーダレスエコノミー)とは

ボーダレス経済、あるいはボーダーレスエコノミーとは、国家間の障壁が低下または消失することで、モノ、サービス、資本、情報、そして労働などが国境を越えてより自由に行き交う経済活動のことです。この動きは、世界経済の相互依存性を高め、新たなビジネスチャンスと同時に、これまでになかった課題を生み出しています。

グローバル化の進展とボーダレス経済の萌芽

ボーダレス経済の考え方は、決して新しいものではありません。古くからシルクロードに見られるように、地域を超えた交易は存在していました。しかし、現代におけるボーダレスエコノミーの本格的な幕開けは、20世紀後半のグローバル化の進展と深く結びついています。

1970年代から80年代にかけての国際貿易の自由化と多国籍企業の台頭

1980年代以降、冷戦の終結や技術革新、特に情報通信技術(ICT)の急速な発展が、国境を越えた人、モノ、カネの移動を飛躍的に容易にしました。例えば、インターネットの普及は、地理的な制約を大きく軽減し、

- 情報へのアクセスの民主化

- 新たなビジネスモデルの創出

- 文化交流

- 電子商取引(EC)

などを可能にしました。

さまざまな自由貿易協定の締結により、関税障壁の撤廃や規制緩和が進展

また、世界貿易機関(WTO)をはじめとする国際的な枠組みの整備や、多くの国々が自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)を締結することで、関税や貿易障壁が段階的に引き下げられてきました。これは、企業が海外に進出しやすくなり、消費者がより安価で多様な商品やサービスを享受できる環境を生み出しました。

2000年代にはボーダレスエコノミーは新たな段階へと進化

2000年代に入ると、中国をはじめとする新興国の経済成長とともに、グローバルサプライチェーンが複雑化・高度化し、ボーダレスエコノミーは新たな段階へと進化しました。国際分業体制の深化により、一つの製品が複数の国で付加価値を生み出しながら完成する「グローバル・バリュー・チェーン」が確立されたのです。

さらに、多国籍企業の活動もボーダレス経済を推進する大きな力となっています。しかし、ボーダレス経済は単なる経済現象に留まりません。国家の主権や国民意識といった概念にも影響を与え、新たな政治的課題も提起しています。

似たの言葉との違い

ボーダレス経済には似た言葉が多くあります。そのような類似の言葉との違いを確認しておきましょう。

- グローバル経済 (Global Economy)

これは、国境を越えた経済活動の広がりを指す、最も一般的で直接的な類義語です。貿易、投資、金融、労働などが国境を越えて相互に影響し合う状態を表します。 - グローバル化 (Globalization)

より広範な概念で、経済だけでなく、政治、文化、社会など、様々な側面での国境を越えた相互依存と統合の進展を指します。ボーダーレスエコノミーは、このグローバル化の経済面における現れと捉えることができます。 - 国境なき経済 (Borderless Economyの直訳)

英語の “borderless economy” を直訳した言葉で、意味合いは同じです。ただし、日本語としては「ボーダーレスエコノミー」の方が一般的です。 - 地球経済 (World Economy)

地球全体を一つの経済圏として捉える言葉で、ボーダーレスエコノミーの概念と非常に近いものです。 - 国際経済 (International Economy)

国家間の経済活動を指しますが、ボーダーレスエコノミーが国境の意識が薄れることを強調するのに対し、こちらは国家間の関係性を前提とするニュアンスがあります。しかし、広い意味では近い概念と言えます。

ボーダレス経済は、技術革新、国際的な枠組み、企業のグローバル戦略など、様々な要因が複雑に絡み合いながら発展してきたと言えるでしょう。この動きは今後も加速していくと考えられ、私たちはその中で新たなビジネスの可能性を探り、課題に対応していく必要があります。*1)

ボーダレスエコノミーが広がる背景

世界経済が国境を超えて一体化する現象は、単なる偶然ではなく、複数の強力な推進力によって加速されています。これらの要因を理解することは、将来の市場動向を予測し、戦略的な意思決定を行う上で不可欠です。

ボーダレスエコノミーの広がりを促進する主な要因を見ていきましょう。

テクノロジーの急速な進化

デジタル技術の急速な発展は、物理的な距離や国境による障壁を急速に消し去っています。特に、

- 5G・6G通信

- クラウドコンピューティング

- ブロックチェーン技術

などは、国際取引のコストと時間を劇的に削減しました。

例えば、金融分野におけるデジタル技術の革新は、国際送金のコストを過去10年間で約70%削減し、リアルタイム決済を可能にしています。こうした技術革新は、従来は国内市場に限定されていた中小企業でさえ、グローバル市場へのアクセスを容易にしました。

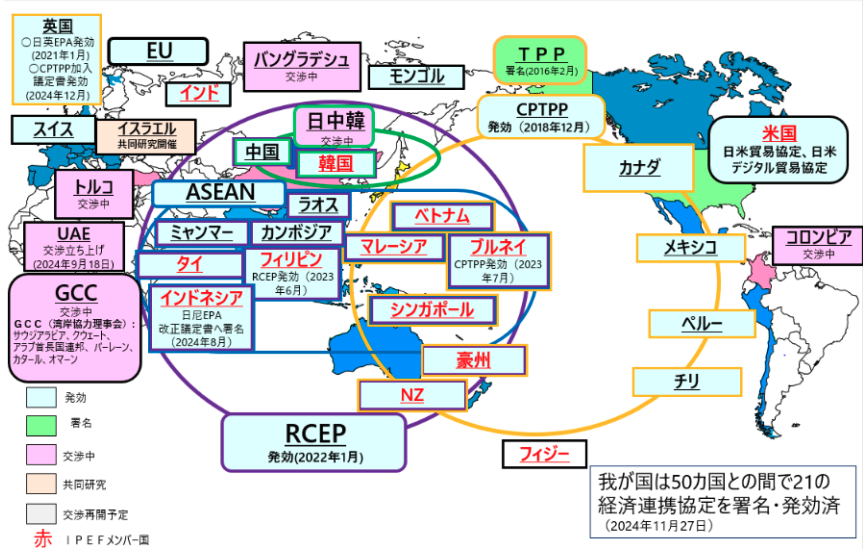

規制環境の調和と自由貿易協定の拡大

各国間の経済的障壁を取り除く制度的な枠組みの発展も、ボーダレスエコノミーを加速させています。経済産業省の報告書によれば、日本が参加する経済連携協定(EPA)や自由貿易協定(FTA)のカバー率は2010年の18.9%から2023年には80%超へと急増しています。

特に環太平洋パートナーシップ協定(TPP)やアジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)などの広域経済連携は、関税障壁の撤廃にとどまらず、

- 投資ルール

- 知的財産権保護

- 労働基準

など、幅広い分野での調和を促進しています。

グローバルサプライチェーンの最適化

企業はコスト削減と収益拡大を目指し、サプライチェーンを世界規模で最適化しています。2018年の研究によれば、日本企業の海外現地法人数は1990年代から2010年代にかけて約3倍に増加し、製造業の最終製品において海外付加価値比率が年々高まっています。

このような生産工程の国際分業は、各国・地域の比較優位を活かした効率的な資源配分を可能にし、グローバル企業の競争力強化につながっています。

【日本の経済連携の推進状況】

消費者行動のグローバル化

インターネットの普及により、消費者は世界中の商品やサービスに瞬時にアクセスできるようになりました。総務省の調査によれば、日本における越境ECの市場規模は2015年から2023年にかけて年平均10%以上で成長しています。

特に若年層を中心に、国籍よりも品質や価格、ブランドなどを重視する消費傾向が強まっており、企業は国内市場と海外市場を分けて考えるのではなく、グローバルな視点で消費者ニーズに応える必要性が高まっています。

ボーダレスエコノミーの拡大は、これらの技術的・制度的・経営的・文化的要因が相互に作用し、加速し合うことで実現しています。投資家やビジネスリーダーは、これらの背景要因を踏まえ、国境を超えた事業展開や投資機会を積極的に探索することが求められているのです。

次の章では、このようなボーダレスエコノミーがもたらす具体的なメリットに焦点を当てていきます。*2)

ボーダレスエコノミーのメリット

国境という障壁が低下し、世界経済が一体化していくボーダレスエコノミーは、停滞した経済に活力を与え、私たちの生活を豊かにする可能性を秘めています。それは単なる経済規模の拡大に留まらず、社会の進歩や地球規模の課題解決にも繋がり得るのです。

国際的な貿易と投資の活発化による経済成長

国境を越えたモノやサービスの自由な移動、そして活発な資本の流れは、経済成長の重要なエンジンとなります。冷戦終結後、世界はボーダレスエコノミーへと大きく舵を切り、経済活動の枠組みは変容し、市場は一体化に向かっています。

特に、国際資本移動※はGDPや国際貿易の成長率をはるかに超えて拡大し、グローバルな収益最大化を目指した投資活動が活発化しました。この動きは、各国間の経済的な相互依存関係を深化させ、新たなビジネスチャンスと雇用を生み出す可能性があります。

知的連携の深化による技術革新の加速

ボーダレスエコノミーは、国境を越えて知識や技術が自由に行き交う環境を実現し、世界中の優れた研究者や企業が連携しやすくなることでイノベーションを加速させます。近年、インターネットやデジタル技術の発展により、国際共同研究やグローバルな研究開発投資が活発化し、異なる国や分野の知見が融合することで、新たな技術やサービスが生まれやすくなっています。

米国は依然として先端技術の中心であり続ける一方、グローバルサウス諸国※の経済的存在感も増しており、多様な知的資源の交流が世界規模で進んでいます。たとえ対米輸出が縮小した場合でも、米国との知的ネットワークを維持・拡大することで、企業の技術開発力や生産性を大幅に高められることが研究でも示されています。

特に、国際共同研究や研究開発型の直接投資は、単独では得られない知識やノウハウの共有を可能にし、技術革新のスピードと質を飛躍的に向上させる要因となります。

地球規模の課題への共同対処能力の向上

現代社会が直面する地球規模の課題は、

- 気候変動

- 食料安全保障

- 感染症対策

など、一国のみでは解決困難であり、ボーダレスな協力体制が不可欠です。アントニオ・グテーレス国連事務総長が指摘する通り、世界に広がる格差は、社会や経済、政治、金融の仕組みに根本的な課題があることを浮き彫りにしています。

また、SDGsの達成には、行動の加速だけでなく、グローバルな金融機関の改革や債務問題への具体的な対応など、多方面での国際協力が不可欠です。国や地域がそれぞれに動くのではなく、力を合わせて取り組むことが、持続可能な未来を築くための鍵となります。

ボーダレスエコノミーは国境を越えた協力を容易にし、このような地球規模の課題解決を促進します。国境を超えた資源や知識の共有を通じて、より効果的な問題解決と持続可能な発展が期待できるのです。

ボーダレスエコノミーは、経済的な恩恵のみならず、技術革新を促し、地球規模の課題に対する協調的な解決を可能にする、多くの潜在的な利点を有しています。これらの利点を最大限に活かすためには、各国が協力し、公正で持続可能なグローバルガバナンスを構築していくことが重要となります。*3)

ボーダレスエコノミーのデメリット・課題

国境を越えた経済活動が拡大する一方で、ボーダレスエコノミーには見過ごせないリスクや課題も存在します。この章では、ボーダレスエコノミーの主なデメリットや課題について、具体的に確認していきましょう。

サプライチェーンの脆弱性とリスク拡大

ボーダレスエコノミーの進展により、企業の生産や流通は複数国にまたがるグローバルネットワークで構築されるようになりました。しかし、自然災害やパンデミック、地政学リスクなど一国の問題が、たちまち世界中に波及する危険性が高まっています。

例えば、2011年のタイ洪水や新型コロナウイルス感染症拡大は、国際的なサプライチェーンの寸断を引き起こし、多くの企業活動に深刻な影響を与えました。こうしたリスク分散の難しさは、経営の大きな課題となっています。

格差拡大と社会的分断

グローバルな資本や人材の流動性が高まることで、経済成長の恩恵が一部に集中しやすくなり、国内外で所得格差や地域間格差が拡大する傾向が指摘されています。特に先進国と新興国、都市と地方、専門職と非正規労働者など、さまざまなレベルで不均衡が生まれやすい状況です。

この格差の拡大は、社会的な不安や分断、さらなる対立を招く要因となり、持続可能な発展を阻害する深刻な課題です。

環境問題と規制の難しさ

国境を越えた経済活動は、環境への負荷をはじめとする地球規模の課題を複雑化させています。例えば

- 越境大気汚染

- 海洋汚染

- 廃棄物の不適切な処理

など、従来の国家単位の規制では対応しきれない問題が増加しています。また、各国で異なる法規制や基準が存在するため、企業はコンプライアンス対応や環境対策に多大なコストと労力を要することも課題です。

このように、ボーダレスエコノミーの拡大には多くの構造的課題が存在しています。次の章では、こうしたメリット、デメリット、課題が日本社会や経済にどのような影響を及ぼすのか、具体的に見ていきましょう。*4)

ボーダレスエコノミーが日本に与える影響

世界経済との一体化が進む中、日本の産業構造や企業戦略、さらには個人の働き方や消費行動までもが変化を迫られています。日本がボーダレスエコノミーの波をどう捉え、対応していくかを考察していきましょう。

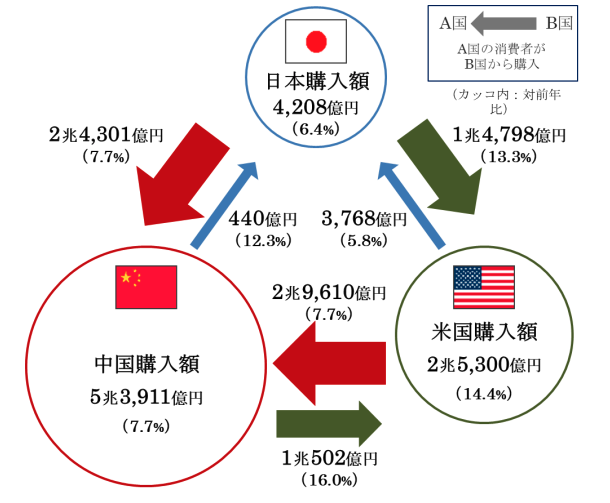

越境ECの急成長と日本企業の機会

越境EC市場は2015年以降、日米中を中心に急速な拡大を続けており、日本企業にとっても大きな成長の機会となっています。日本製品の高品質や独自性が海外で高く評価され、中国やアメリカ市場での需要が堅調に伸びています。

今後は、現地ニーズの把握や多言語対応、主要決済手段の導入など、戦略的な取り組みが成功の鍵となるでしょう。実店舗を持たずに低コストで海外展開できる点も大きなメリットであり、今後も越境ECを活用した販路拡大やブランド力強化が期待されています。

【日本・米国・中国 3ヵ国間の越境 EC 市場規模(単位:億円)】

産業構造の変化と国際競争力の課題

ボーダレスエコノミーの進展は、日本の産業構造にも大きな変化をもたらしています。製造業においては、生産拠点の海外シフトが進み、国内は研究開発や高付加価値工程への特化が進んでいます。

しかし、電機や自動車など従来日本が強みを持っていた産業分野でも、グローバルな競争激化により苦戦する企業が増えています。特にデジタル領域での出遅れは深刻で、プラットフォームビジネスでは米中企業が主導権を握る状況が続いています。

こうした状況を打破するため、日本政府はデジタル田園都市国家構想※など、デジタル技術を活用した産業競争力強化策を推進していますが、その効果はまだ限定的といえるでしょう。

人材の国際流動化と日本の対応

グローバル人材の獲得競争も激化しています。日本企業の海外展開が進む一方で、高度外国人材の日本への流入は他の主要先進国と比較して限定的です。

これは、

- 言語の壁

- 企業文化の違い

- 給与水準

- 昇進機会の国際的な格差

なども要因とされています。しかし近年では、リモートワークの普及により「場所に縛られない働き方」が広がり、日本に拠点を置きながら海外企業で働くエンジニアや、逆に海外に住みながら日本企業にリモートで勤務する外国人材も増加傾向にあります。

この「人材のボーダレス化」は、日本企業にとって組織の多様性を高める機会となる一方、優秀な人材の流出リスクも高めており、企業の人材戦略の見直しを迫っています。

日本経済・日本企業に求められること

日本がボーダレスエコノミーの中で競争力を維持・強化していくためには、単なる国際化対応ではなく、日本の強みを活かした独自の価値創造が求められています。具体的には、

- 技術力

- ものづくりの質の高さ

- サービス精神

といった日本の強みと、デジタル技術やグローバルネットワークを組み合わせた新たなビジネスモデルの創出が鍵となるでしょう。

また、人口減少社会の課題解決モデルを確立し、同様の課題に直面する他のアジア諸国へ展開することも、日本の新たな成長戦略となる可能性を秘めています。*5)

ボーダレスエコノミーとSDGs

ボーダレスエコノミーとSDGsの接点は、「誰一人取り残さない」というSDGsの理念と、経済活動の「グローバル化による恩恵の公平な分配」という課題にあります。国境を越えた経済活動は、適切に方向づけられれば、貧困削減や技術革新、パートナーシップ強化などのSDGs目標達成に大きく貢献する可能性を秘めています。

一方で、その恩恵が一部の国や企業、個人に偏れば、不平等の拡大につながるリスクも存在します。ボーダレスエコノミーとSDGs目標とのつながりを見ていきましょう。

SDGs目標1:貧困をなくそう

ボーダレスエコノミーは、国際的な雇用創出や社会起業家の支援を通じて、貧困削減に直接的に貢献しています。例えば、株式会社ユーグレナはバングラデシュで栄養価の高い食品を無償配布し、現地の雇用を生み出すプロジェクトを展開しています。

こうした活動は、経済的な自立支援と社会的包摂の両立を実現しています。

SDGs目標8:働きがいも経済成長も

ボーダレスエコノミーは、新興国を含むグローバルなバリューチェーンの構築を通じて、雇用創出と経済成長に貢献できます。特にデジタル技術の普及により、地理的ハンディキャップを抱える地域の企業や個人もグローバル市場にアクセスできるようになりました。

例えばルワンダでは、若者のプログラミング教育と国境を越えたIT業務の受注により、安定した雇用と所得向上を実現しています。しかし同時に、単純労働の自動化やオフショア化※による雇用喪失、不安定な雇用形態の増加といった課題もあり、「ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)」の確保が重要な課題となっています。

SDGs目標10:人や国の不平等をなくそう

ボーダレスエコノミーは国家間・地域間の格差是正に貢献する可能性がある一方で、格差を拡大するリスクも含んでいます。モバイルバンキングの普及により、従来金融サービスにアクセスできなかった途上国の人々が送金や融資を受けられるようになるなど、経済参加の機会が広がっています。

一方で、デジタルデバイドや教育格差により、ボーダレスエコノミーの恩恵を十分に受けられない人々も多く存在します。この課題に対応するため、包摂的なデジタル化政策や能力開発への投資が不可欠となっています。

SDGs目標17:パートナーシップで目標を達成しよう

ボーダレスエコノミーは、官民を含む多様なステークホルダー間の協力体制を強化する基盤となります。クロスボーダーな知識共有やイノベーション、資金調達の仕組みは、気候変動や貧困など地球規模の課題解決に不可欠です。

例えば、サステナブルファイナンス※の分野では、国際的な基準策定や情報開示の枠組み構築が進み、環境・社会課題解決に向けた資金流入を促進しています。

ボーダレスエコノミーをSDGsの達成に結びつけるためには、経済活動のグローバル化がもたらす利益を社会全体で共有し、負の影響を最小化する政策や企業行動が求められています。国際協調と各国・地域の実情に合わせた取り組みを両立させることが、持続可能なボーダレスエコノミーの発展に向けた鍵となるでしょう。*6)

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

2025年4月時点の世界経済は、トランプ政権による相互関税の導入など、保護主義的な政策によって揺さぶられており、ボーダレスエコノミーの原則に逆行する動きが見られます。有識者からは世界経済への悪影響が懸念される声も上がっています。

このような状況は、グローバル金融市場にも不確実性をもたらし、持続的な経済成長への道のりは険しさを増していると見られています。

また、ボーダレスエコノミーは、経済成長やイノベーションの促進、消費者の選択肢の拡大といった恩恵をもたらす一方で、

- 経済格差の拡大

- 雇用の不安定化

- 新たな犯罪リスク

- グローバルな競争の中で取り残されるリスク

といった課題も抱えています。先進国においては、高度な技術や知識を生かした新たな産業の創出が期待される一方、途上国においては、経済発展の機会が広がる可能性があります。

ボーダレスエコノミーについて知識を深めることは、グローバル化の波を理解し、変化に対応するための第一歩です。私たちは、このボーダレスな世界で、どのように共存し、より良い未来を築いていくべきでしょうか?そして、そのために何ができるでしょうか。

これからの時代、私たち一人ひとりが常に情報を追いながら知識を持ち、長期的な視点で考え、選択していくことが重要です。変化の波を恐れるのではなく、乗りこなし、より豊かな未来を創造していきましょう。*7)

<参考・引用文献>

*1)ボーダレス経済(ボーダレスエコノミー)とは

経済産業省『通商白書2022 第Ⅱ部 第1章 共通価値を反映したレジリエントなグローバルバリューチェーン 第1節 グローバルバリューチェーンの実態と課題』(2022年6月)

METI Journal『フードテックが加速する「食のボーダーレス化」』(2021年4月)

経済産業研究所『グローバル・バリュー・チェーンの行方』

白川 俊介『ボーダーレス化する世界における「マルチ・ナショナリズム」の規範的擁護』(2013年)

山本 満『市場と国家 -経済と政治の楕円モデル-』(1990年)

Shojiro Tokunag『JAPAN’S FOi-PROMOTING SYSTEMS AND INTRA-ASIA NETWORKS New Investment and Trade Systems Created by A Borderless Economy』(1992年4月)

小島 清『グローバル化と新世界経済秩』(2000年)

北海道大学『第 1 章 グローバル・エコノミーが問いかけるもの』(2016年1月)

NRI『マルチ・ボーダレス時代に突入した中国流通業界〜中国商業十大ホットイシュー2017〜』(2017年4月)

PRESIDENT Online『早過ぎた警告の書『ボーダレス・ワールド』が今、眼前に』(2014年12月)

BBC『Borderless business』

BBC『What is globalisation?』

*2)ボーダレスエコノミーが広がる背景

経済産業省『最近のEPA等をめぐる状況』(2025年3月)

総務省『企業活動におけるデジタル・トランスフォーメーションの現状と課題』

経済産業省『6 期科学技術基本計画の論点(案)』

内閣府『我が国の安全と産業技術に関する調査研究について』(2005年3月)

内閣府『第2章 新興国経済のリスクと可能性』(2014年)

国土交通省『今後の交通政策の方向性について』

向 和歌奈『日本における経済安全保障への着目:安全保障分野としての台頭と課題』

伊藤 恵子『グローバル化と労働市場─産業構造変化を通じたマクロ生産性への影響』(2018年7月)

未来工学研究所『国・機関が実施している科学技術による将来予測に関する調査』(2020年2月)

小島 清『グローバル化と新世界経済秩序』(2000年)

THE FINANCIAL TIMES『Europe is ill-equipped for borderless world of technology』(2015年9月)

World Economic Forum『Are you prepared for the future of finance? 4 innovation drivers you can’t ignore』(2025年1月)

*3)ボーダレスエコノミーのメリット

経団連『WTO体制と地域経済統合』(2000年5月)

外務省『日本の国際協力の意義』

内閣府『-グローバル化時代の地域経済-』(2004年)

総務省『第1部 特集 デジタルで支える暮らしと経済』(2021年)

中村 雅秀『グローバル・エコノミーの一重要側面――タックス・ヘイヴンと国際取引――』(2014年9月)

文化庁『「文化を大切にする社会の構築について ~一人一人が心豊かに生きる社会を目指して」』

NRI『生産性向上のための人材流動性の向上』(2021年11月)

日本経済新聞『ボーダーレス企業の時代 人材・消費、外国人で勝つ』(2018年8月)

PRESIDENT Online『巨大ビジネス創出! わが新・経済理論「アイドルエコノミー」』(2015年8月)

*4)ボーダレスエコノミーのデメリット・課題

警視庁『第1章 ボーダーレス時代における犯罪の変容』

加藤 寿延『経済政策理論の現代的課題』

財務省『我が国における公的エクイティ性資金の機能の状況*1―官民ファンドの可能性とリスクについて―』(2022年3月)

Thomson Reuters『すべてを失うリスク 新型コロナウイルスにより顕在化したグローバル・サプライチェーンの脆弱性』

特許庁『知的財産権を巡る 知的財産権を巡る国際情勢と今後の課題』(2021年3月)

*5)ボーダレスエコノミーが日本に与える影響

経済産業省『平成 27 年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備(電子商取引に関する市場調査)報告書』(2016年6月)

経済産業省『令和5年度 電子商取引に関する市場調査 報告書』(2024年9月)

総務省『意見書 』(2010年3月)

経済産業研究所『トランプ2.0と通商 対米投資は知の連携を軸に』(2024年12月)

経済産業研究所『加速する外資企業の中国撤退-事業のグローバル再編の一環として-』(2024年10月)

国税庁『ボーダーレス国際経済社会における日本の財政の役割』

岡田 徹太郎『グローバル化と日本経済へのインパクト』(2006年3月)

日本機械学会『多様性は変化する社会へのそなえ』

東京財団『連載コラム「税の交差点」第34回:国際的租税回避にどう対処すべきか ー その4 デジタルエコノミーと税制の課題』(2017年11月)

日本総研『ボーダレス社会における食料需給体制の構築』(2010年5月)

樋口 雅久『標準(規格)をめぐる世界の動き』(2000年)

助川 成也『ASEANの自由貿易協定(FTA) : AFTAを中心として』(2018年)

経済産業省『令和4年度 電子商取引に関する市場調査 報告書』(2023年8月)p.10

経済産業研究所『WTO農業交渉と農業問題の本質』(2003年11月)

The Wall Street Journal『Cross-Border Trade War Hits Borderless Bitcoin』(2025年2月)

*6)ボーダレスエコノミーとSDGs

国際連合広報センター『SDGsのポスター・ロゴ・アイコンおよびガイドライン』(2020年7月)

国際連合広報センター『長引く不確実性を背景に、世界成長は引き続き低迷する — 国連報告書が警告(2025年1月9日付 国連経済社会局プレスリリース・日本語訳)』(2025年1月)

国際連合広報センター『2025年の優先課題に関する アントニオ・グテーレス国連事務総長の総会発言』(2025年1月15日)

国際連合広報センター『国連、グローバル・ガバナンスを変革するための画期的な「未来のための協定」を採択』(2024年9月22日)

*7)まとめ

MRI『世界・日本経済の展望|2025年2月 トランプ政権の政策に揺れる世界、持続的成長へ岐路に立つ日本』(2025年2月)

Reuters『トランプ米大統領、相互関税を発表:識者はこうみる』(2025年4月)

BBC『トランプ氏の相互関税は「世界経済にとって大打撃」 各国から非難相次ぐ』(2025年4月)

World Economic Forum『岐路に立つグローバル金融』(2025年2月)

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。