インターネットの発展により、個人情報やデジタルデータの扱いが問われる現代社会において、データプライバシーは私たちの日常やビジネスに欠かせないものとなっています。技術の進歩とともに膨大なデータが収集・解析されている中で、そのデータがどのように管理され、誰によってどのような目的で利用されるかは社会的に重要です。

データプライバシーの基本から、関連法律や企業が取り組むことなどを、わかりやすく解説します。

目次

データプライバシーとは

データプライバシーとは、個人に関する情報が適切に管理・保護され、本人の意思に反する利用がされない権利や取り組みを意味する言葉です。中でも情報の、

- 収集

- 利用

- 第三者提供

の三つにおいて、本人がコントロールできることが重視されています。まずはデータプライバシーの基礎を確認しておきましょう。

データプライバシーの定義とその意義

データプライバシーとは、個人や団体が自らのデータに対する管理権限を持ち、その扱いについてコントロールできる状態を指します。一般に、

- 氏名・住所・生年月日などの個人情報

- Webの閲覧履歴

- 購買データ

など広義のパーソナルデータも含まれます。

この概念は、情報化社会の進展によるリスクや利便性から生まれました。特にSNSやクラウドなどサービス基盤が拡大するとともに、個人のデータは本人の知らない間に広範囲に収集・流通する危険性が高まったためです。

データプライバシーとデータセキュリティの違い

データプライバシーとデータセキュリティはしばしば混同されますが、両者は異なる目的を持っています。

- データプライバシー:個人のデータがどのように収集・利用・共有されるか、その本人の意思や承諾に基づく管理・コントロールを重視

- データセキュリティ:収集・保存されたデータ自体を外部の不正アクセスや漏洩、ハッキングなどから守る技術的・物理的手法

例えば、セキュリティ対策を講じていても、本人の同意なく収集や目的外利用されている場合、データプライバシーは守られていません。逆に、プライバシーポリシーがあっても、技術的な防御が不十分で漏洩した場合は、セキュリティの観点で不備があることになります。

パーソナルデータと個人情報の範囲

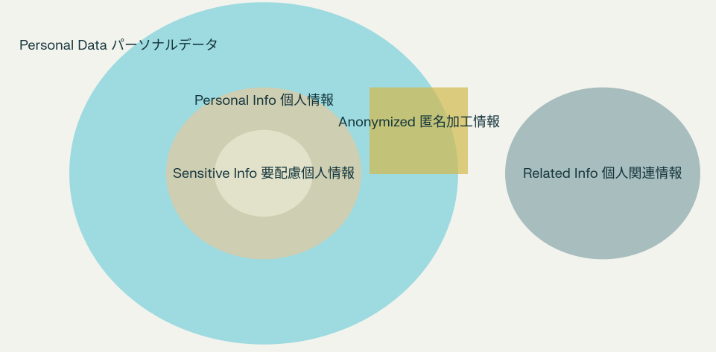

データプライバシーの議論では、どの範囲までが保護すべき対象となるかが重要です。一般的に、データプライバシーが重要視される範囲には、以下のような情報が挙げられます。

- パーソナルデータ:個人に関するあらゆる情報の総称。個人情報・個人関連情報を全て含む

- 個人情報:生存する個人を直接または容易に識別できる情報(個人情報保護法に規定)

- 個人関連情報:単体では個人の識別が困難だが、関連付けると識別可能性がある情報

- センシティブ情報:個人情報のうち特に配慮が必要な情報(要配慮個人情報)

- 匿名加工情報:個人情報を特定できないよう加工したデータ(復元不可)

法的には、「個人情報」の範囲が明文化され、「匿名加工情報」や「要配慮個人情報(日本の改正個人情報保護法)」なども定義されています。実際のビジネスや技術の現場では、これらの情報が複合的に収集・分析されるため、境界は曖昧になることがしばしばあります。

このような多様なデータをいかに適切に管理・取り扱うかが、企業や個人にとっての大きな課題であり、データプライバシーの実践においても核心的な要素と言えるでしょう。特に、Google、Meta(旧Facebook)、Appleなどは、自社ポリシーや技術でパーソナルデータの扱い方を厳密化し、グローバルな規範形成に大きな影響を与えています。

データプライバシーを正しく理解することで、今後の社会的なトピックや実践的な対応策への理解がスムーズになります。次の章では、データプライバシーがなぜ重要なのか考えてみましょう。*1)

データプライバシーの重要性とその理由

デジタル社会が加速度的に発展し続ける中で、個人や社会が真に安心して情報を活用できる基盤として、「データプライバシー」の確保はますます重要になってきています。生活やビジネスのあらゆる場面でデータ活用が拡大する今、なぜデータプライバシーを守る必要があるのでしょうか。その背景と理由を、代表的な国際的動向も交えながら具体的に見ていきましょう。

個人の権利保護と信頼維持

個人のプライバシーが侵害されると、社会全体の信頼や安心感が損なわれるため、その保護は不可欠です。日常生活の中でも、

- オンラインショッピング

- 行政手続き

- 医療・教育

など、私たちの行動の多くがデータ化されます。その管理が適切でない場合、漏洩や不正利用、差別など深刻な問題を引き起こすリスクが高まります。

信頼されるデータ活用には、厳格なプライバシー保護が前提となっているのです。

グローバルな規範形成とDFFT・GDPR

国や企業の枠を超えてデータが流通する現代、各国や国際機関もデータプライバシーの確保に注力しています。欧州のGDPRは、個人の権利を守るための世界的基準となり、多くの企業や各国の法整備にも影響を与えました。

また、自由で信頼性の高いデータ流通を目指す「DFFT(Data Free Flow with Trust)」の理念がG7など国際協調の中核となりつつあります。これらの枠組みは、個人・社会の権利を守るだけでなく、デジタル経済の持続的発展にもつながります。

AI時代のリスク

AIやビッグデータの急速な普及により、個人を特定できる情報や行動パターンが容易に分析・予測されるようになりました。適切な規制や技術的対策がなければ、プライバシーの侵害や新たな社会的不平等が生まれる恐れがあります。

今後のデジタル社会を健全に発展させるためには、「何を・なぜ・どこまで守るべきか」を常に再考しながら、国際協調と現場での取り組みの両面を強化していく必要があります。

このように、データプライバシーの意義と守るべき理由を理解することは、今後のより良い社会づくりに直結する重要な課題です。*2)

日本におけるデータプライバシーの問題

デジタル技術が急速に発展する中、日本はデータプライバシーに関して独特な課題に直面しています。法整備は進むものの、ビジネス現場では意識や管理体制の不備が露呈し、デジタル社会の信頼性を脅かしています。なぜ、プライバシー問題は頻発するのでしょうか。

企業の意識と管理体制の不備

根本的な要因は、企業のプライバシー意識の不足です。リクナビ事件※では、学生の同意を曖昧な形で取得し、本人が認識できないまま内定辞退率という機微なデータを販売した企業の姿勢が厳しく問われました。

また、情報漏洩も後を絶ちません。2024年には上場企業だけで過去最多となる189件の漏洩事故が報告されました。原因の約6割は「ウイルス感染・不正アクセス」ですが、「誤送信」といった人為的なミスも多く、技術的対策と組織的管理の両面に課題があることを示しています。

法制度と実務の乖離

法制度の面では、かつて問題視された「2000個問題」(自治体ごとの条例の乱立)は、2021年の個人情報保護法改正で解消されました。しかし、現在も法と実務の間に新たな課題が生まれています。

特にCookie※など「個人関連情報」の取り扱いや、クラウドサービスの利用における法的解釈は複雑で、技術の進歩に企業の理解が追いついていないのが現状です。

国際的な基準との格差

国際比較の観点でも課題は残ります。日本の個人情報保護委員会は国際会議の正規メンバーとして活動していますが、GDPR(EU一般データ保護規則)が科す巨額の制裁金に比べ、日本の罰則はまだ限定的で、制度の実効性を疑問視する声もあります。

例えば、LINE問題※で露呈したような、国境を越えるデータ管理リスクへの対応も引き続き重要です。

制裁措置や実効性の不足

さらに、GDPRやCCPAなど海外の厳格な個人情報保護法と比較すると、日本の制裁措置や実効性に課題があります。諸外国では個人データ漏洩時の管理責任を企業に厳しく問う方向にシフトしている一方、日本では組織の管理責任が法的に厳しく問われるケースは皆無に等しく、制度の実効性に改善の余地があります。

これらの問題は、日本のデジタル社会における信頼性の根幹に関わる重要な課題であり、企業の意識改革と法制度の実効性向上が急務となっています。*3)

データプライバシーに関する法律

GDPRをはじめ、各国政府や国際機関がデータプライバシーを重視し、規制を導入する流れが強くなっています。現在では、データプライバシーの確保は、基本的人権の一部としてグローバルに受け入れられています。

個人情報保護法(日本)

個人情報保護法は、事業者が個人情報を取り扱う上でのルールを定め、個人の権利利益を守ることを目的としています。社会や技術の変化に対応するため約3年ごとに見直されるのが特徴で、近年は個人の権利がより強化されています。

【個人情報保護法の概要】

- 2003年に施行、2022年の改正で「個人関連情報」も対象に追加

- 違反企業には行政指導や罰則が科される

- 個人が自分の情報の利用目的を確認・停止できる権利が明文化

- 総務省や個人情報保護委員会が監督機関として機能

電気通信事業法(日本)

電気通信事業法は、通信の秘密を定める法律ですが、Webサイトやアプリにおけるプライバシー保護にも深く関わります。特に2023年の改正で「外部送信規律」が導入され、事業者がCookie等で利用者の情報を外部に送る際に、その旨を通知・公表することが義務付けられました。

【電気通信事業法の概要】

- ユーザーの通話内容や通信履歴などは、本人の同意なく第三者に提供できない

- 第4条で「通信の秘密」の厳守を義務付け、違反には罰則あり

- 総務省が所管し、データ取扱の監視や指導も行う

- 総務省のガイドラインにより、位置情報や閲覧履歴などの取り扱いにも対応が進行中

GDPR(EU:一般データ保護規則)

GDPRは、EUで施行されている、世界で最も厳しいと言われるデータ保護規則です。「忘れられる権利」※など個人の権利を強力に保障しており、違反した企業には全世界の売上高に基づいた巨額の制裁金が科される可能性があります。

日本の企業でも、EUに住む人にサービスを提供する場合は原則として適用されます。

【GDPRの概要】

- 2018年施行、違反には最大2,000万ユーロまたは売上高の4%の罰金

- 本人の「忘れられる権利」や「データポータビリティ権」※などを保障

- GoogleやMeta(旧Facebook)が過去に巨額の制裁を受けた例もある

- EU域外の企業にも適用される「域外適用」が特徴

CCPA・CPRA(カリフォルニア州:プライバシー法)

CCPAとCPRAは、米国カリフォルニア州の住民を対象としたデータプライバシー法です。巨大IT企業が多く集まる州の法律であるため、米国のプライバシー保護政策全体に大きな影響を与えています。

【CCPAの概要】

- 2020年施行、対象は年商2,500万ドル以上の企業など

- 消費者はデータ販売拒否権・共有拒否権を行使可能(オプトアウト権※)

- 2023年にはさらに厳格な「CPRA」が追加施行された

PIPL(中国:個人情報保護法)

PIPLは、中国における包括的な個人情報保護法で、「中国版GDPR」とも呼ばれます。個人の「個別の同意」を厳格に要求し、特にデータの国外移転には政府の安全評価など厳しい要件を規定しています。

国外の事業者でも、中国国内の個人にサービスを提供する場合に適用され、違反時の罰則も非常に重く、中国で事業を行う企業は遵守が必須です。

【PIPLの概要】

- 個人の同意なしに情報を収集・越境移転することを原則禁止

- アルゴリズムによる差別や過剰なターゲティングを制限

- 政府の情報統制とは別に、企業への規制強化が進む点が特徴

- 国営大手含む中国企業も遵守義務が課される

このように、データプライバシーに関する法律は世界中で整備が進んでおり、私たちのデジタル社会における信頼の基盤となっています。*4)

データプライバシーに関して企業が取り組むこと

顧客からの「信頼」が、企業の最も大切な資産となる時代。預かった個人データをただ守るだけでなく、その取り扱い方を通じて信頼を築く姿勢こそが、企業の価値を左右します。

企業の信頼を左右する、最も重要な3つの取り組みを見ていきましょう。

①分かりやすいルール作りと公表(プライバシーポリシー)

まず基本となるのが、自社のデータ取り扱いルールを定め、それを分かりやすく公表することです。多くのサイトにある「プライバシーポリシー」がこれにあたりますが、法律用語を並べるだけでなく、「何の情報を」「何のために」「どのように使うのか」を、誰にでも理解できる言葉で示す誠実さが求められます。

利用者が納得してデータを提供できる環境を作ることが、信頼関係の第一歩です。

②社内体制の整備と従業員への教育

どんなに優れたシステムも、それを使うのが「人」である以上、人的なミスは起こり得ます。個人情報漏洩の原因には、メールの誤送信やUSBメモリの紛失といったヒューマンエラーが少なくありません。

これを防ぐため、データを取り扱う責任者を明確にし、全従業員に対して定期的なプライバシー研修を行うなど、組織全体の意識を高める体制整備が不可欠です。

③技術的な安全管理措置の徹底

組織的な取り組みと同時に、データを守るための技術的な対策(セキュリティ)も欠かせません。これは、顧客から預かった大切な情報を保管する金庫に、頑丈な鍵をかけるようなものです。

具体的には、

- 不正なアクセスを防ぐシステムの導入

- 通信やデータの暗号化

- ウイルス対策ソフトの導入

- データにアクセスできる担当者を必要最小限に限定する

といった措置を徹底します。

これらの取り組みは一度行えば終わりではなく、継続的に見直しと改善を重ねることが、デジタル社会における企業の重要な責務です。*5)

データプライバシーの保護に関して私たちができること

企業や法律に任せるだけでなく、私たち自身の手でデータを守ることも重要です。実は、普段の何気ないスマホやPCの使い方が、あなたのプライバシーの安全性を大きく左右しています。

アプリやサービスの設定を見直す

スマホアプリやSNSは、初期設定のままでは情報が公開されすぎている場合があります。

【チェックリスト】

- 使っていないアプリを削除した

- アプリの位置情報・連絡先・カメラ等のアクセス許可を確認した

- SNSの投稿公開範囲をチェックした

- アプリやサービスのプライバシー設定を定期的に見直している

パスワードを強化し使い回さない

簡単で覚えやすいパスワードを複数のサービスで使い回すのは、すべての扉を1本の同じ鍵で開け閉めするようなもので、非常に危険です。

【チェックリスト】

- 誕生日や「1234」など推測されやすいパスワードを使っていない

- サービスごとに異なるパスワードを設定している

- パスワードを定期的に変更している

- 二段階認証(2FA)を有効にしている

安易に「同意」せず提供する情報を選ぶ

「無料」の診断テストや懸賞応募の裏で、必要以上の個人情報が収集されているかもしれません。サービス利用時に「同意」を求められた際は一度立ち止まり、「このサービスに、この情報は本当に必要か?」と考える癖をつけましょう。

【チェックリスト】

- 利用規約やプライバシーポリシーを確認している

- 無料サービス利用時に、本当に必要な情報かを見極めている

- 公共Wi-Fiでは重要情報を入力していない

- 提供情報の範囲を自分でコントロールしている

定期的な見直し・点検とメンテナンス

ソフトウェアの更新通知を後回しにせず、OSやアプリを常に最新の状態に保つことは、脆弱性を塞ぐための基本です。また、巧妙なメールで偽サイトへ誘導するフィッシング詐欺から身を守る警戒心も欠かせません。

【チェックリスト】

- OS・アプリを常に最新バージョンに更新している

- フィッシング詐欺や不審なリンクに警戒している

- 不要なアカウントを年に1回以上整理・削除している

- デバイスのバックアップやデータ暗号化を行っている

一つひとつは小さなことでも、こうした意識的な行動の積み重ねが、あなたのプライバシーを守る強固な盾となります。*6)

データプライバシーとSDGs

SDGs達成のために不可欠なデータ活用は、プライバシー保護が伴ってこそ、公正で倫理的なものとなります。特に関係の深いSDGs目標を確認してみましょう。

SDGs目標4:質の高い教育をみんなに

オンライン学習におけるプライバシー保護は、質の高い教育の基盤です。学習者の個人情報や履歴が安全に管理されることで、安心して学べる環境が構築されます。

また、これは「デジタルデバイド」の是正が促され、すべての人が平等な教育機会を享受できる社会を構築するために重要です。また、AI教育システムの健全な発展にも繋がります。

SDGs目標10:人や国の不平等をなくそう

データプライバシーの確保は、デジタル社会での不平等をなくすための重要な手段です。個人情報が保護されることで、就職や融資などにおける「アルゴリズムによる差別」※を防ぎます。

これにより、社会的弱者やマイノリティを含むすべての人が、公正にサービスへアクセスできる機会を保障します。

SDGs目標16:平和と公正をすべての人に

データプライバシーは、平和で公正な社会に不可欠な基本的人権です。個人情報が適切に管理されることで、政府や企業による過度な監視を防ぎ、民主的な価値を守ります。

透明性の高いデータガバナンスは社会制度への信頼を育み、同時にグローバルな安定と協力に貢献します。

この他にも、

- SDGs目標3:すべての人に健康と福祉を(医療データの適切な保護が安心して医療サービスや遠隔診療を受ける基盤を築く)

- SDGs目標5:ジェンダー平等を実現しよう(女性や性的マイノリティが個人データの悪用やオンライン上の差別から守られる)

- SDGs目標8:働きがいも経済成長も(労働者のプライバシー保護が健全な職場環境を支え、公正な経済活動を促進する)

- SDGs目標9:産業と技術革新の基盤をつくろう(プライバシーバイデザインと安全なデータ流通インフラが持続可能な技術革新を後押しする)

などとも関連があると考えることができます。このように、データプライバシーの確保は、SDGsの複数の目標達成に向けた重要な要素として機能し、持続可能な社会の実現に貢献しています。*7)

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

データプライバシーは、単なる情報管理の問題ではなく、個人の尊厳を守り、信頼できるデジタル社会を築くための基本的人権です。そこには、技術革新の恩恵と、個人の権利保護とのバランスをいかに取るかが重要になります。

近年、生成AIが急速に普及し、その学習データに個人情報が利用される新たなリスクが生まれるなど、プライバシーを巡る課題は常に進化し続けています。

世界に目を広げてみると、法整備が進む先進国と、経済発展の中で個人のデータが十分に保護されていない地域との間に「プライバシー・デバイド」とも呼べる格差が生まれています。文化や政治体制の違いを超え、この普遍的な権利をどう守るか、グローバルなルール作りが急がれます。

自分の情報が、自分の知らないところで価値判断や機会の提供に使われる現代社会において、無関心は自らの権利を放棄することに繋がりかねません。私たちは個人レベルでも、便利さと引き換えに、どこまでの個人情報を提供してもいいのか、適切な判断ができるデジタルリテラシーが必要なのです。

自分自身の情報の「主権者」は、あなた自身です。安全でより良い未来を築くため、まずは身近な設定の確認・見直しから、取り組んでいきましょう。*8)

<参考・引用文献>

*1)データプライバシーとは

政府広報オンライン『「個人情報保護法」を分かりやすく解説。個人情報の取扱いルールとは?』(2025年6月)

デジタル庁『プライバシーポリシー』(2024年6月)

デジタル庁『DFFT』(2024年10月)

経済産業省『プライバシーガバナンス』(2023年4月)

経済産業省『DX 時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブック ver1.3』(2023年4月)

個人情報保護委員会『「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」とは、どのようなものですか。』

IBM『データ・プライバシーとは』(2023年12月)

Money Forward『パーソナルデータとは』

NTT『パーソナルデータって何だろう?』

日本データ通信『パーソナルデータについて』

ビジネス+IT『パーソナルデータとは何か? 個人情報との違いや定義を解説する』(2018年7月)

*2)データプライバシーの重要性とその理由

デジタル庁『DFFT』(2024年10月)

個人情報保護委員会『「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」とは、どのようなものですか。』

個人情報保護委員会『「要配慮個人情報」とはどのようなものを指しますか。また「要配慮個人情報」にかかる留意点は何でしょうか。』

個人情報保護委員会『「匿名加工情報」とはどのようなものを指しますか。』

Money Forward『匿名加工情報と仮名加工情報の違いは?具体例をもとにわかりやすく解説』(2025年5月)

厚生労働省『個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)』(2004年6月)

NTT DATA『EU一般データ保護規則(GDPR)の概要(前編)』

BUSINESS LAWYERS『要配慮個人情報とは?該当する/しない具体例、取扱い規制など』(2025年4月)

日経XTECH『楽天やデジタル庁などのデータ保護担当者集結、個情法見直し議論の「論点の1つはAI」』(2024年2月

日経XTECH『マイナカード利用「認証アプリ」、個人の利用状況を国が一元管理のプライバシーリスク』(2024年2月

*3)日本におけるデータプライバシーの問題

総務省『令和3年改正個人情報保護法について』(2022年1月)

個人情報保護委員会『第45回世界プライバシー会議(GPA)』

個人情報保護委員会『個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討(実効性のある監視・監督の在り方③)』(2024年5月)

個人情報保護委員会『LINE㈱の個人情報の取扱いに関する対応について』

個人情報保護委員会『令和6年度個人情報保護委員会 年次報告』(2025年6月)

日本経済新聞『LINE、個人データ管理不備で謝罪 中国委託先で閲覧可能』(2021年3月)

日本経済新聞『国内サーバーに32回アクセス LINEの中国関連会社』(2021年3月)

日本経済新聞『東京商工リサーチ、2024年「上場企業の個人情報漏えい・紛失事故」調査の結果を発表』(2025年1月)

日経ビジネス『個人データの流通阻む「2000個問題」、SOMPOは介護・医療の協力期待』(2021年10月)

日経XTECH『LINEで不適切な情報管理、中国の委託先にアクセス権限付与』(2021年3月)

JAPANSecuritySummit Update『2024年の上場企業における個人情報漏えい事故、過去最多の189件に ~東京商工リサーチが最新調査を発表~』(2025年2月)

東京商工リサーチ『2024年上場企業の「個人情報漏えい・紛失」事故 過去最多の189件、漏えい情報は1,586万人分』(2025年1月)

Global Privacy Assembly『Accredited Members 2023』

*4)データプライバシーに関する法律

総務省『電気通信事業法について』(2018年10月)

総務省『電気通信事業法』

個人情報保護委員会『個人情報保護法等』

個人情報保護委員会『令和2年改正個人情報保護法 特集』

個人情報保護委員会『令和3年 改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)』

個人情報保護委員会『EU(外国制度)GDPR(General Data Protection Regulation:一般データ保護規則)』

個人情報保護委員会『中華人民共和国個人情報保護法』

個人情報保護委員会『外国制度(中華人民共和国)』

在中国日本大使館『中国個人情報保護法について』(2022年3月)

JETRO『CPRA施行開始、規則の制定を踏まえたCCPA/CPRAの実務対応と執行動向』(2023年5月)

JETRO『EU 一般データ保護規則(GDPR)について』

Money Forward『電気通信事業法とは?概要や対象事業者、禁止行為などを解説』(2023年11月)

Money Forward『GDPR(一般データ保護規則)とは?事業者に求められる対応まで解説』(2023年11月)

IBM『IBM Cloudコンプライアンス:CCPAとCPRA』

*5)データプライバシーに関して企業が取り組むこと

経済産業省『個人情報の漏えい防止に向けた取組』

経済産業省『営業秘密~営業秘密を守り活用する~』

総務省『「DX時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブックver1.3」 を策定しました』(2023年4月)

デジタル庁『プライバシーポリシー』(2024年6月)

デジタル庁『個人情報保護の更なる強化について』(2023年9月)

消費者庁『パーソナルデータのプロファイリングに基づく表示』(2020年6月)

情報処理推進機構『信頼できるパートナーになるためのデータガバナンス読本』(2025年1月)

内閣府『プライバシー・個人情報保護の観点から留意すべき点』(2024年9月)

NRI『データガバナンス』

NRI Secure『企業で必須のプライバシー保護|技術的な対策を押さえる』(2024年10月)

日本情報経済社会推進協会『デジタル社会における消費者意識調査2025』(2025年4月)

個人情報保護委員会『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)』(2025年6月)

個人情報保護委員会『特定個人情報の適正な取扱いに関する安全管理措置』

日本プライバシー認証機構『個人情報保護委員会の行政指導に見る安全管理措置の留意点(2025年3月公表)』(2025年4月)

Microsoft『データ保護とは?』

日経XTECH『経産省と総務省がDX推進に向けたプライバシー要件を公開、経営者のコミットを明記』(2020年9月)

日本経済新聞『広がるプライバシー保護技術 AIのビジネス活用で注目』(2024年10月)

日本経済新聞『個人情報は過保護か 規制強化に企業「活用の萎縮」懸念』(2024年7月)

*6)データプライバシーの保護に関して私たちができること

政府広報オンライン『「個人情報保護法」を分かりやすく解説。個人情報の取扱いルールとは?』(2025年6月)

消費者庁『公文書管理・情報公開・個人情報保護』

KDDI『プライバシー保護を設定する方法』

KDDI『Androidスマホの「アプリの権限」ってなに?許可してもOK?注意点など解説』(2021年9月)

情報処理推進機構『アプリのアクセス権限を確認しましょう!ー スマートフォンを安全に利用するために ー』(2021年9月)

個人情報保護委員会『ここに気をつけよう!個人情報「アプリダウンロード」』

Google『2 段階認証プロセスを有効にする』

Google『Android のセキュリティとプライバシーの設定について』

Google『Google Pixel のセキュリティとプライバシーの設定を管理する』

Google『Google Play プロテクトを使用してアプリの安全性とデータ プライバシーを確保する』

日本プライバシー認証機構『クラウドサービス(SaaS)で個人情報を扱う場合の注意点』(2023年7月)

日本プライバシー認証機構『【2024年5月版】消費者における個人情報に関する意識調査』(2024年6月)

警察庁『フィッシング対策』

NTT EAST『増加するフィッシング詐欺とは?注意するべきポイントを徹底解説』(2024年10月)

NTT PCコミュニケーションズ『【事例あり】個人情報漏洩を防ぐ10の対策と流出原因を紹介』(2022年2月)

*7)データプライバシーとSDGs

国際連合広報センター『SDGs(エス・ディー・ジーズ)とは? 17の目標ごとの説明、事実と数字』(2019年1月)

国際連合広報センター『デジタル技術のインパクト』

消費者庁『持続可能な開発目標(SDGs)の推進と消費者政策』

山本 周,清水 克彦『コロナウイルスにおける個人情報とプライバシーに関するオンライン授業での実践』(2020年)

日本総研『子どもの声から考えるデジタル時代の安全教育』(2025年4月)

日本経済新聞『AIの無断学習巡り摩擦 オープンAIなどとサイト側 知財権侵害の恐れ/サーバー負荷重く』(2025年7月)

ソフトバンクニュース『自治体とソフトバンクが取り組むデジタルデバイド対策。スマサポ号を平デジタル大臣が視察』(2025年5月)

NTT『ユーザーは個人データ収集を本当に忌避しているのか – 個人データ収集への年齢層による意識格差』(2019年7月)

日経ビジネス『世界に広がる「データ格差」:プラットフォーマーの「競争優位」は正しいか?』(2022年4月)

個人情報保護委員会『外国におけるセンシティブデータの取扱いに関する制度等の調査結果報告書』(2023年3月)

*8)まとめ

Spaceship Earth『デジタルデバイド(情報格差)とは?原因と問題点や解決策・高齢者支援として個人や企業が行う取り組み例を紹介』(2025年6月)

日本経済新聞『デジタルデバイド』(2018年9月)

日本プライバシー認証機構『2025年3月現在 個人情報保護法の改正の論点』(2025年3月)

日経ビジネス『個人情報保護法、2025年は見直しの年 デジタル技術進化で対応も複雑化』(2025年2月)

JIPDEC『DFFTにおけるデータセキュリティに関するわが国の取り組みとPETs』(2025年5月)

日本経済新聞『AI向け学習データ提供、同意不要に 相手先公表など条件』(2025年3月)

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。