「バリアフリー」とは何でしょうか? 駅や建物に設置されている「手すり」や「スロープ」を思い浮かべる人も中にはいるかもしれません。

私たちが利用する駅や道路、病院、学校などには、みんなが歩きやすく、移動しやすいようにさまざまな工夫がされています。このような便利な設備を増やしていくことは大切です。

でもそれだけではありません。これらを本当に必要としている人のことを思いやる気持ちも同じように重要です。

この記事では、バリアフリーとは何か、4つのバリア、障がいの種類、街の中にあるバリアフリー設備の例、心のバリアフリー、シンボルマークやサイン、SDGsとの関係を紹介します。

バリアフリーは今日から誰でもすぐに実践できます。ぜひ参考にしてください。

目次

バリアフリーとは?意味やユニバーサルデザインとの違い

バリアフリーとは、障がいのある人や高齢者など、さまざまな人が生活の中で「不便だな」「難しいな」と感じることをなくすことです。バリアは日本語に訳すと「妨げ」「障壁」、フリーは「なくす」という意味があります。つまり、ある人にとって「妨げになっていることをなくす」のがバリアフリーです。

例えば車いすを使っている人が、入り口に階段しかない建物に入りたいときはどうしたら良いでしょうか?車いすを使っている人は、一人では建物に入ることはできません。

このようなときは建物にスロープを取り付ければ入ることができますよね。車いすを使っている人が「難しいな」と感じることを、スロープを取り付けることで解決できました。これはバリアフリーの一つです。

バリアフリーとは?簡単に解説

私たちは家族や友達、学校の先生や地域の大人など、さまざまな人と関わりながら生活しています。その中で、毎日を楽しく幸せに過ごすためにはどうしたらよいでしょうか。

自分や家族が病気にならず、悩みもなく生きていけたら良いと思うかもしれません。しかし一歩外に出てみると、目の不自由な人が道に迷っていたり、高齢者が狭い道をつえを使って歩いていたりする場面に出会います。社会には、困っている人がいるのです。

多くの人には当たり前にできることでも、それができずに不便を感じている人もいます。こうした人たちを思いやり、みんなが生活しやすい社会に変えていくことが、バリアフリーの考え方です。

まずは、誰が何に困っているのかを知ることから始めましょう。次に、さまざまな人が経験する4つの困り事を紹介します。

バリアフリーとユニバーサルデザインの違い

バリアフリーは、障害によって生じる「バリア(障壁)」を取り除くことを目的とした考え方です。障がいを持つ人々が生活する上で直面する困難を軽減し、物理的な障害物や不便を解消します。

一方、ユニバーサルデザインは、障がいの有無、年齢、性別、人種を問わず、すべての人が利用しやすいように都市や生活環境をあらかじめ設計するアプローチです。ユニバーサルデザインでは、利用者の多様なニーズに対応することを目指し、より広範囲な視点でデザインがなされます。

バリアフリーの種類

世界には、年齢や性別、生まれた国、仕事、宗教が違う人がいて、さらに障がいのある人や高齢者などさまざまな人がいます。これらの人が困っている場面を、「バリアフリーの種類」から考えてみましょう。※[i]

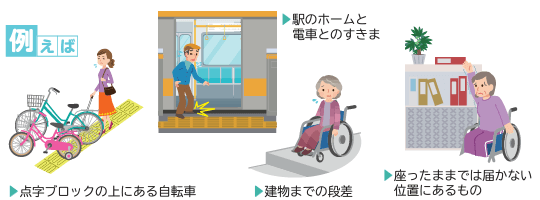

移動する方法

移動するときに利用する電車やバス、道路、建物などがバリアの一つです。例えば、狭い通路や段差があると、高齢者や車いす利用者、ベビーカーを押す人には通りにくくなります。道に放置された自転車、急な角度の通路、ホームと電車の隙間、滑りやすい床なども移動のバリアです。

他にも、次のようなバリアがあります。

- 道に放置された自転車

- 狭い道

- 急な角度の通路

- ホームと電車の隙間や段差

- 建物までの段差

- 滑りやすい床

これらは、高齢者、車いすを使っている人、ベビーカーを押している人、目の不自由な人には不便です。

社会のルール

障がいがあるために入試や就職試験を受けられなかったり、盲導犬を連れて店に入れなかったりすることもバリアです。視力が弱い大学生には文字を大きく書いたり読み上げたりする必要があります。男性・女性・外国人で仕事の機会が制限される場合も同様です。

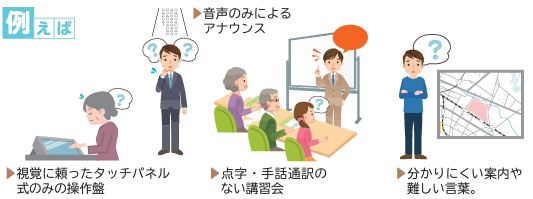

情報が届かない

障がいのある人への情報提供が不十分な場合もバリアになります。例えば、耳の不自由な人には電車の運行放送が聞こえません。タッチパネルだけのATMや券売機、音声のみの案内、点字や手話のない講演会、難しい言葉や分かりにくい案内も情報バリアにあたります。

- タッチパネルだけの銀行ATMや券売機

- 観光案内

- パソコン

- 音声のみの案内

- 点字・手話通訳のない講演会

- 分かりにくい案内や難しい言葉

目の不自由な人や耳の不自由な人、複雑で難しい言葉を理解しにくい人や、日本語を良く知らない外国人にとってこれらは困ってしまいます。

周りの人の言葉と行動

心ない言葉や決めつけ、差別、無視などによって、障がいのある人を受け入れないこともバリアです。例えば、「かわいそう」と決めつけたり、宗教や性別、国籍のイメージで発言したりすることが該当します。駅や道路の目印やブロックの上に荷物を置くなども、知らずにバリアを作る行動になりえます。

他には、「男性だから」「女性だから」「外国人だから」「この宗教だから」とイメージだけで決めて発言することもバリアになります。

障がいの種類

これまで「障がいのある人」や「目の不自由な人」などの言葉が出てきました。「障がい」や「不自由」とは、体や精神がもともとの働きをしないために、日常生活で不便になることを言います。障がいのない人にとっては、どのような場面で何に困るのか想像しにくいかもしれません。そこで、主な7つの障がいを表にまとめます。

| 障害名 | 症状・特徴 | バリアフリーで配慮すべき点 |

|---|---|---|

| 視覚障がい | 見えにくい、見えない、色の識別が難しい | 点字、音声案内、色分け表示 |

| 聴覚障がい | 聞こえにくい、聞こえない | 手話通訳、文字情報、字幕 |

| 肢体障がい | 手足のまひ、動かしにくい | 車いす対応、スロープ、手すり |

| 内部障がい | 心臓、腎臓、肝臓などの器官障がい | 休憩スペース、頻繁なトイレ利用に配慮 |

| 知的障がい | 読み書き・計算が苦手、判断が遅い | 分かりやすい案内、サポートの充実 |

| 発達障がい | 注意力散漫、コミュニケーション困難 | 静かな環境、視覚支援、段取りの明確化 |

| 精神障がい | 気分変動、ストレスによる生活困難 | 心理的サポート、落ち着ける空間 |

視覚障がい

視覚障がいとは、視力や視野などに障がいがあり、見ることが不自由な状態を言います。人によって、次のように見え方に違いがあります。

- まったく見えない人(全盲:ぜんもう)

- 見えないけれども光を感じられる人(光覚:こうかく)

- メガネをかけても視力が弱い人(弱視:じゃくし)

- 見える範囲が狭い人(視野狭さく:しかくきょうさく)

- 色の見え方が人と違う人(色覚障がい:しきかくしょうがい)

まったく見えない人や光だけ感じられる人には、音声や点字などで伝える方法があります。また、視力が弱い人や色の見え方が違う人には、文字を大きくしたり色の違いを分かるようにしたりする必要があります。

聴覚障がい

聴覚障がいは、音を感じる経路に障がいがあるため、聞くことが不自由な状態を言います。聞こえ方は人によって次のような差があります。

- まったく聞こえない人(ろう者)

- 聞こえにくい人(難聴者)

聴覚障がい者は、音を聞いて情報を収集できないため、文字や手話を使って伝えるようにします。また、中には声に出して話すことが難しい人もいるので、文字を使ってコミュニケーションを取ります。

肢体障がい(したいしょうがい)

肢体障がいとは、手や足など体のどこかがまひして動かない・動かしにくい症状のことです。人工の手や足などを装着したり、車いすやつえを使ったりする場合があります。これらの器具を使用しているときでも、不便を感じない環境をつくることが大切です。

身体の内部の障がい

病気などにより、心臓や腎臓、呼吸器、腸、ぼうこう、肝臓など、体の中の器官に障がいのある人がいます。外から見ただけでは分かりにくいかもしれませんが、疲れやすい、長時間立っているのが難しいなどの症状があります。また、トイレに何度も行かなければならない人もいます。

知的障がい

知的障がいは、知的な働きや発達がゆっくりしている障がいです。読み書きや計算、複雑なことを理解したり判断したりするのが苦手ですが、豊かな感性を持っています。軽い知的障がいだけの場合や、ダウン症や自閉症などの他の障がいもあるなど、さまざまな人がいます。

発達障がい

発達障がいは、落ち着きがなかったり、読み書きや計算が苦手だったりと、人によってさまざまな特徴があります。人とコミュニケーションが取りにくいため、生活の中で困っている人が多くいます。

精神障がい

精神障がいは、考えがまとまらなくなったり落ち込んだりしてしまったりする病気にかかり、生活していくのが難しくなる障がいです。ストレスや生活環境が変わったときにかかることがあります。病院で治療を受けて症状をコントロールして生活をしている人が多くいます。

この他にも、年を取ると目が見えにくくなり、よく聞こえなくなる、思うように動けなくなる、という人もいます。また、妊娠中の人や子ども連れの人が外出するときにも、自由に行動することが難しくなります。

電車やバスでスムーズに移動できるようにするなど、さまざまなバリアをなくすことが必要です。また、日本語が分からない外国人にも伝わる案内板や放送が必要です。

このように、私たちの社会にはバリアを感じて暮らしている人がいることを忘れないようにしましょう。

町の中にある身近なバリアフリー設備の例を紹介

障がいのある人などのために、私たちの周りにはさまざまなバリアフリー設備があります。駅や道路、建物にある例を見ていきましょう。

エレベーターの工夫例

エレベーターのボタンが上下2箇所にあるのを見たことがある人も多いと思います。下にあるボタンは、車いすを使っている人が押しやすいように低く設計されているのです。

また、機内に鏡のあるエレベーターがあります。これは身だしなみを整えるためではなく、車いすを使っている人が鏡を見ながら方向を変えずにエレベーターを出入りするためのものです。

ホームドアの工夫例

駅ではホームの端にドアを設置して、線路へ落ちない工夫がされています。これは「ホームドア」と言います。

平成元年には、ホームから転落した件数は2,887件でした。そのうち視覚障がいのある人の件数は61件です。※[ii]障がいのある人はもちろんのこと、ない人にも線路に転落する危険はあります。ホームドアは、多くの人にとって大切なバリアフリー設備です。

※ホームドアは1日あたり平均10万人以上が利用する駅から優先的に整備されています。現在、全国で449駅に設置されています。※[iii]

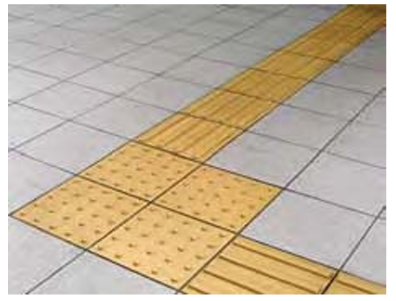

点字ブロックの工夫例

駅の構内やホーム、道路に、線や点のでこぼこがあるブロックが敷かれています。これは、視覚障がい者が足の裏や白いつえで確認しながら歩くための道案内です。線状のブロックは進行方向、点状のブロックは危険や施設の位置を示しています。

ホームの端や階段、横断歩道、案内板、障害物の前に設置され、視覚障がい者の大切な道しるべになっています。

トイレやエスカレーターの案内サインの工夫例

駅や施設などには、トイレやエスカレーターの位置が分かるサインがあります。これはピクトグラムと言い、文字が読めない人にも分かるように工夫されています。緑色の「非常口」や赤色の丸に斜め線が入った「禁止」、黄色い三角の「注意」などはよく見るかもしれません。

ピクトグラムの種類は日本国内で125種あります。そのうちの110が国家規格であるJIS規格に定められています。※[iv]

バリアフリートイレの工夫例

外出すれば誰もが使う機会があるのがトイレです。そのため、さまざまな人が利用できる工夫がされています。例えば、

- 車いすを使用している人が入りやすい、広いスペースや手すりが付いている

- 人工肛門やぼうこうを交換できる設備がある

- 赤ちゃんのおむつ交換ができる台を備えている

など、普通のトイレにはない機能がたくさんあります。駅や公園、施設などに設置されています。

通路の工夫例

段差があると、車いすを使っている人やお年寄りの人には上れないこともあります。そんな時はスロープの出番です。通路や出入口など段差のそばに十分幅の広いスロープを設置することで、みんなが利用しやすくなります。

街の中には、このようにさまざまに工夫されたバリアフリーの設備があります。これからもバリアフリーを考えた街づくりを進めていく必要があるでしょう。

ここまでは設備のバリアフリーについて紹介しました。それでは、私たちにできるバリアフリーは何でしょうか? 次に、「心のバリアフリー」について考えてみます。

私たちが今すぐできる心のバリアフリー

バリアフリーは、障がいのある人やさまざまな特性を持った人を、一人一人が理解して支え合うことが大切です。これを「心のバリアフリー」と言います。※[v]今日から心のバリアフリーを実践するために知っておきたいことを紹介します。

こんなときはどうする?3つの場面を考えてみよう

「4つのバリア」で見てきたように、バリアに困っている人は周りにたくさんいます。これらの人がバリアフリーの設備を利用しやすいように、どのような行動ができるのかを考えてみましょう。次のような場面に出会ったら、あなたはどうしますか?

- 場面①エレベーターを待っていたら、後ろにベビーカーを利用している人が並んでいた

- 場面②優先席の前につえを持ったお年寄りが立っていた

- 場面③目の不自由な人が道に迷っていた

①~③の場面で自分ができることを探してみます。次のポイントを参考に考えてみましょう。

- 困っている人に関心を持つ

- 誰を優先したら良いかを考える

- その人の立場に立って行動する

まずは、困っている人がいたら無視をしないことが大切です。そして、その人への理解を深めていき、相手がしてほしいと思っていることを実践します。それにはまず、声をかけることから始めましょう。

困っている人を見かけたら、声をかけてみよう

知らない人に話しかけるのは勇気のいることかもしれません。でも、もし自分が困っているときに声をかけてくれる人がいたら、うれしいと感じるでしょう。だから、勇気を出すことはとても大切です。では、どのような言葉をかけたら良いのでしょうか。

「〇〇しましょうか?」

困っていることが分かって、自分のやるべきことがあれば「私が〇〇しましょうか?」と聞いてみます。例えば、「私がドアを開けましょうか?」のように言うと良いでしょう。

何ができるか「聞く」

困っているようだけれど、何をして良いのか分からない場合は、「何にお困りですか?」「私にできることがありますか?」と聞いてみましょう。その人の気持ちを尊重して、いわれたことだけをするようにします。※[vi]

困っている人の立場になって考えることは、心のバリアフリーの第一歩です。声をかけることで、その人への理解をもっと深めていきましょう。

バリアフリーのシンボルマークやサインの種類

街のさまざまな場所には、バリアフリーのシンボルマークやサインがあります。これらの意味が分かると、バリアフリーが必要な人のことをより理解できるようになります。見つけたら、その意味やなぜそこにあるのかを考えてみましょう。

障がい者のための国際シンボルマーク

「障がい者のための国際シンボルマーク」は、障がい者が利用できる建物や施設を示す世界共通のシンボルマークです。絵は車いすですが、障がい者すべてを表しています。

駐車場にこのマークがあったら、そこは障がいのある人やお年寄り、歩くのが難しい人などのための駐車スペースです。車の乗り降りがしやすいように幅広くつくられています。また、施設の出入りがしやすいように入り口の近くにあります。

視覚障がい者のための国際シンボルマーク

「視覚障がい者のための国際シンボルマーク」は、視覚に障害のある人のための世界共通マークです。視覚に障害のある人が利用する機器などに表示されています。

このマークが信号機のボタン付けられている場合は、押すと音が出て道路を横断するときの役に立ちます。その他に、点字案内板や音声案内のあるエレベーターなどに見かけるマークです。

ベビーカーマーク

「ベビーカーマーク」は、ベビーカーを安心して利用できる場所や設備を表しています。

電車やバスの中、公共施設などのエレベーターなどに表示されていて、そこではベビーカーを折りたたまずに使用できます。

耳マーク・手話マーク・筆談マーク

「耳マーク」「手話マーク」「筆談マーク」は、聴覚に障がいのある人のためのマークです。

耳の不自由な人は、見ただけでは分かりません。そのため、耳マークを使って「耳が不自由です」ということを示しています。このマークを見たら、「ゆっくりはっきり話す」「文字で話す」「手話をする」などの気配りをしましょう。「手話マーク」「筆談マーク」も同じです。

自動車の運転者が表示する標識

身体や聴覚に障がいのある人や、70歳以上の高齢者が運転するときに車に表示するマークが、上の3つの標識です。

この標識を付けた車を道路側へ横に寄せる「幅寄せ」や「割り込み」をした場合は、道路交通法違反になります。

バリアフリーに関するよくある質問

バリアフリーに関するよくある質問について解説しましょう。

バリアフリーの意味を子供向けに解説すると?

バリアフリーとは、みんなが安全で楽しく生活できるように、場所や道を工夫することです。たとえば、車いすを使う人でも行けるようにスロープを作ったり、段差をなくしたりすることがそうです。目が見えにくい人のために点字の道しるべを作ることもバリアフリーです。バリアフリーにすると、どんな人でも困らずに遊んだり歩いたりできるようになります。

自宅でもできるバリアフリーってあるの?

もちろんあります。段差をなくしたり、手すりをつけたり、滑りにくいマットを敷いたりするだけでも、自宅での安全性や快適さがぐっと上がります。日常のちょっとした工夫がバリアフリーにつながります。

バリアフリー化の意義とは?

バリアフリー化の意義は、高齢者や障がい者が自立した社会生活を営むことができる社会の実現にあります。進めるには、これらの方々の意見を反映させることが重要です。また、バリアフリー化により、社会全体の福祉の向上にも寄与します。

運輸局で開催しているバリアフリー教室について

関東運輸局では、高齢者や障害者等が公共交通機関を利用しやすくするための「心のバリアフリー」を実現するため、バリアフリー教室を開催しています。

開催の依頼は、各都県の運輸支局へお電話ください。これにより、地域社会全体で協力する文化を広めています。

街中で見かける点字ブロックについて教えて

正式名称は「視覚障害者誘導用ブロック」で、視覚障がいのある方に歩行位置や方向を案内するために設置されています。JIS規格に基づき、形状や色などが統一されています。

点字ブロックは安全な移動を助け、視覚障がい者の生活の質向上に大きく貢献しています。

バリアフリーとSDGsの関係

最後に、バリアフリーとSDGsの関係について確認していきます。バリアフリーは、目標8「働きがいも経済成長も」、目標11「住み続けられるまちづくりを」に関係があります。

SDGs目標8「働きがいも経済成長も」

目標8「働きがいも経済成長も」は、障がい者をはじめ、すべての人が働きがいのある仕事に就くことを目指しています。

バリアフリーは、生活の中でさまざまな不便を感じて困っている人をなくすことです。それは、仕事をするときに感じるバリアも含まれます。障がいなどを理由に差別をしないバリアフリーは、目標8に関わりがあります。

SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」

目標11「住み続けられるまちづくりを」は、すべての人が安全な交通手段や緑地などの公共スペースを利用できるようにすることを掲げています。

街の中では、さまざまな設備を設置することでバリアフリーが進められています。しかしまだ十分ではないので、これからもバリアフリー設備を増やしていかなければなりません。

また、心のバリアフリーを実践して、地域の人が住みやすい街づくりに一人一人が参加することが大切です。これらに取り組んでいくことは、目標11の達成につながります。

まとめ

バリアフリーとは、障がいのある人や高齢者などが生活の中で感じる不便や困り事をなくすことです。社会の中にはさまざまな人がいて、それぞれの困り事を抱えています。

例えば、「移動する方法」「社会のルール」「情報が届かない」「周りの人の言葉と言動」です。これらをなくしていくためには、バリアフリー設備を増やしていかなければなりません。

そして、私たちが障がいについて理解を深めていく「心のバリアフリー」を実践することが必要です。困っている人を見かけたときは、相手の立場になって考えて声をかけてみましょう。シンボルマークやサインを知って手助けをすることも大切です。

またバリアフリーは、SDGsの目標8「働きがいも経済成長も」と目標11「住み続けられるまちづくりを」に関係があります。障がい者や高齢者などが困らない社会をつくることは、この2つの目標の達成につながります。

<参考文献>

※[i] 政府広報オンライン「知っていますか?街の中のバリアフリーと『心のバリアフリー』」

※[ii] 国土交通省「駅ホームからの転落に関する状況」

※[iii] 国土交通省「ホームドア等の設置状況について」

※[iv] 公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団「標準案内用図記号のJIS化について」

※[v] 国土交通省「心のバリアフリー/障害の社会モデル」

※[vi] 国土交通省「障害ってどこにあるの?こころと社会のバリアフリーハンドブック」

この記事を書いた人

running.freezy ライター