CO2排出係数は、企業や組織が自身の活動から発生する温室効果ガスの量を算定するために使用される指標です。

この記事では、CO2排出係数とは何か、基礎派出係数と調整後排出係数の違い、係数の算出方法、そして企業がCO2排出を削減するための具体的な取り組みについて解説します。

目次

CO2排出係数とは?簡単に解説

CO2排出係数とは、一定のエネルギーを使用した際に排出されるCO2の量を示す値です。一般的には、電気事業者が1kWhの電力を発電する際に排出されるCO2の量をCO2排出係数とする場合が多い傾向にあるため、本記事もこちらに沿った内容で解説していきます。

主に企業などの組織が行った活動から排出されるCO2の量を可視化する際に使用されています。

CO2排出係数を活用し、CO2排出量を算定することは、事業活動による環境負荷を可視化し、省エネなどの気候変動対策を検討することにも繋がります。

CO2排出係数の単位

CO2排出係数の単位は、エネルギーや燃料の使用量に対して排出される二酸化炭素の量を表します。具体的には「kg-CO₂/kWh」や「kg-CO₂/L」、「kg-CO₂/Nm³」などが一般的です。

たとえば、電力使用における排出係数は「1キロワット時あたり何キログラムのCO₂が排出されるか」を示す「kg-CO₂/kWh」で表されます。一方、ガソリンや軽油などの燃料では「1リットルあたりのCO₂排出量」を示す「kg-CO₂/L」などの単位が使われます。

このように、使用するエネルギー源や燃料の種類によって単位が異なるため、排出量を正確に計算するためには、それぞれに対応した単位を理解しておくことが大切です。

計算方法

各電気事業者のCO2排出係数は、以下の計算式で求めます。

CO2排出係数(kg-CO2/kWh)=CO2排出量÷販売電力量

とはいえ、企業はこの計算式をもとに算出しなければならないというわけではなく、排出係数一覧がまとめられているため、そちらを参考にすれば問題ありません。

排出係数一覧はどこから調べる?

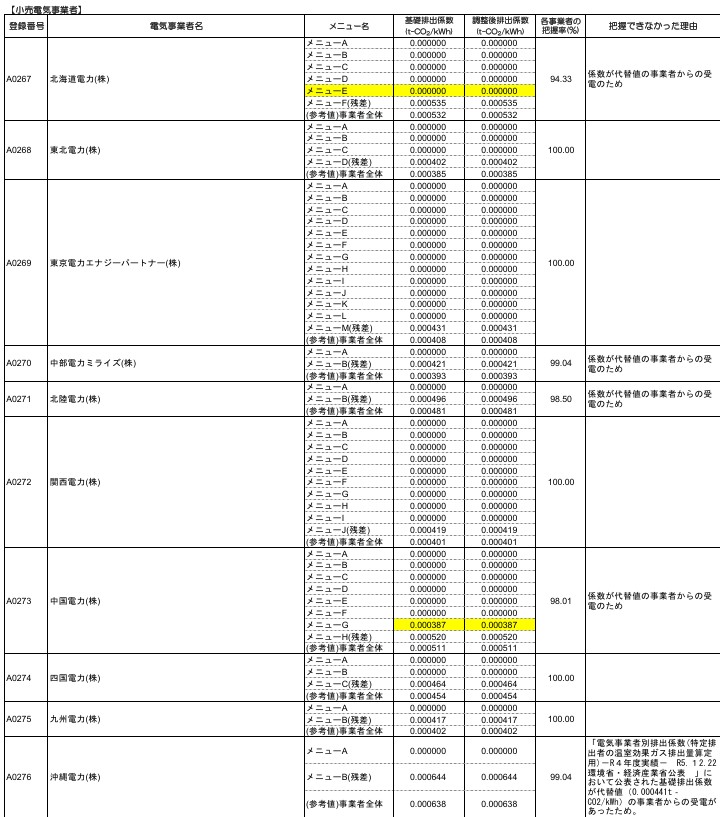

電力会社の排出係数は、毎年年末年始に環境省と経済産業省が共同で公表します。各省庁のウェブサイトで、「電気事業者ごとの基礎排出係数・調整後排出係数等の公表について」というお知らせとともに、「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)」が掲載されます。

この資料には、企業や自治体などが電気の使用に伴う温室効果ガス排出量を算定する際に必要な、各電力会社の排出係数が記載されています。詳細は以下のリンクをご参照ください。

【2025年】co2排出係数一覧

環境省のホームページに公開されている主要な電気事業者別のCO2排出係数は、上記のとおりです。排出係数は数字が高いほど、その活動がより多くのCO2を発生させることを意味します。

上の係数表を見ると、CO2排出係数は「基礎排出係数」と「調整後排出係数」の2種類があることが分かります。それぞれについて詳しく確認し、違いを見ていきましょう。

基礎排出係数と調整後排出係数の違い

まずは基礎排出係数について確認します。

基礎排出係数とは

基礎排出係数は、電力会社が発電する際に排出する二酸化炭素(CO2)の量を電力の単位(kWh)で表した値です。

基礎排出係数は、発電所の燃料種などの要素に基づいて算出されます。基礎排出係数は、電力会社の一般的な排出水準を示すための指標です。そのため、電力会社ごとに値が異なる場合があります。

基礎排出係数の計算方法

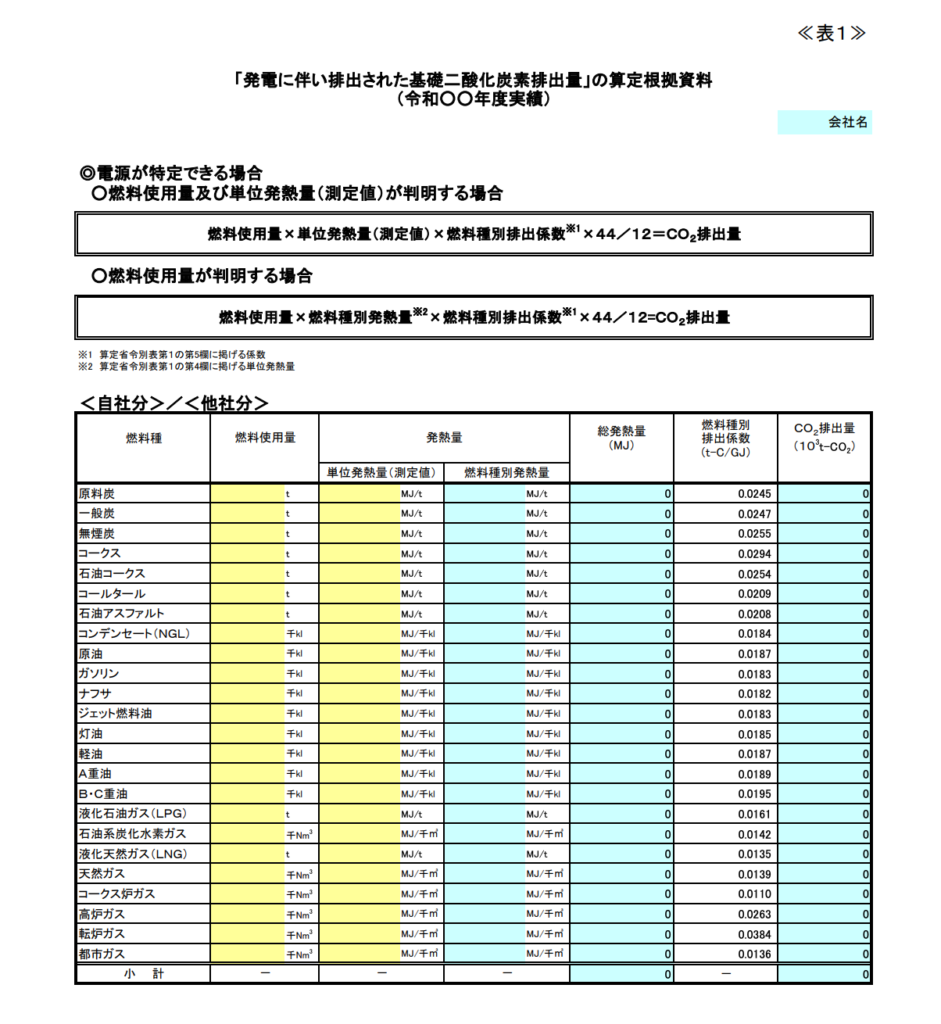

基礎排出係数は、電気事業者が販売した電気を発電する際に焼却した燃料から排出された二酸化炭素の量(t-CO2) である「基礎二酸化炭素排出量」を、電気事業者が供給した電力量(kWh)である「販売電力量」で割って算出します。

基礎排出係数=基礎二酸化炭素排出量(t-CO2)/販売電力量(kWh)

基礎二酸化炭素排出量の計算には以下の表を使用します。

なお、基礎二酸化炭素排出量は、電気事業者が自ら発電をしたか、他者が発電した電気を購入したかに関わらず、電気事業者が供給した電気全体に係るものとされています。

続いて、調整後排出係数について見ていきましょう。

調整後排出係数とは

調整後排出係数とは、再生可能エネルギーの利用や排出量削減策の導入などにより削減される、より正確な排出量を反映するために使用される指標です。

そのため、基礎排出係数にさまざまな要素を加味して修正した値となります。要素の中には、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量や非FIT非化石電源からの調達量などが含まれます。

また、国内および海外の認証排出削減量などの要素を控除することもあります。

調整後排出係数の計算方法

調整後排出係数の計算式は以下の通りです。

- 調整後排出係数 = (調整二酸化炭素排出量 – 国内及び海外認証排出削減量等) / 販売電力量

- 調整二酸化炭素排出量 = 基礎二酸化炭素排出量 + 固定価格買取・非FIT非化石電源調達による調整電力量 × 全国平均係数

- 調整電力量 = 固定価格買取費用の負担に応じた買取電力量相当量 + 非FIT非化石電源からの調達量

以上の計算式によって、調整後排出係数を算出することができます。

メニュー別排出係数との違いは?

上記以外にも、メニュー別排出係数と呼ばれるものがあります。メニュー別排出係数とは、電力会社が提供する料金メニューごとに異なる排出係数を算出するための係数です。

メニュー別排出係数は、料金メニューごとに基礎二酸化炭素排出量や調整後二酸化炭素排出量を計算し、販売電力量で除して算出されます。これにより、各料金メニューの使用による二酸化炭素排出量を評価することができます。

各電力会社が環境省に報告したco2排出係数

ここでは、各電力会社が環境省に報告したco2排出係数を紹介します。

東京電力が環境省に報告したCO₂排出係数

東京電力エナジーパートナーは、環境省および経済産業省に2023年度のCO₂排出係数を報告しており、速報値として 0.408 kg‑CO₂/kWh が公表されています。後に確認を経て 0.408 kg‑CO₂/kWh に訂正された数値となっています。

これは販売電力量1 kWhあたりのCO₂排出量を示しており、企業や個人が温室効果ガスの算定・報告を行う際の基礎データとなります。再生可能エネルギーへの取り組みやCO₂フリーメニューの展開によって、調整後係数の低減も進められています。

参照:東京電力エナジーパートナー株式会社「2023 年度のCO2排出係数について」

中部電力が環境省に報告したCO₂排出係数

中部電力ミライズは、2023年度のCO₂排出係数として、基礎排出係数が 0.439 kg‑CO₂/kWh、調整後係数が 0.421 kg‑CO₂/kWh と国へ報告しています。

この調整後係数には、再エネ価値(FIT由来など)の調整が反映されており、温室効果ガス排出量の算定に用いる際の重要な指標となります。再生可能エネルギー比率の向上や非化石証書の活用によって、企業の環境報告や算定の正確性が担保されます。

参照:「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく2023年度のCO2排出実績の報告について

北陸電力が環境省に報告したCO₂排出係数

北陸電力については、基礎排出係数(t-CO2/kWh)が0.000481、調整後排出係数(t-CO2/kWh)が0.000481です。

水力発電の割合が高い同社では、再生可能エネルギーの比率が全国的にも高く、比較的低めの排出係数を維持していることが特徴です。

企業や自治体などが排出量を算定する際には、こうした最新の係数を参照することが推奨されます。内容の詳細は、環境省のWEBサイトをご確認ください。

参照:電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)

なぜCO2排出係数の算定が求められているのか?

ここまで、CO2排出係数についての概要を見てきました。では、なぜ今CO2排出係数の算定が求められているのでしょうか?

地球温暖化による気候変動を食い止めなければならない

大きな理由として、地球温暖化による気候変動の解決が急務であることが挙げられます。

気候変動は、私たちの生活や地球環境に大きな影響を与える重要な問題であり、その主な原因の一つがCO2の排出にあると言われています。

CO2排出係数の算定によって、私たちはCO2の排出量を正確に把握することができます。これにより、特定の活動や産業部門のCO2排出量を明確にし、削減策を検討することができます。

例えば、企業が自社の製造プロセスにおけるCO2排出係数を計算し、その数値を基に削減目標を設定することで、環境負荷を低減する取り組みを実施することが可能です。

企業がCO2排出を削減するためには

このような背景の中で、企業がCO2の排出を削減するためには何をすれば良いのでしょうか。

具体的な取組事例

企業がCO2排出量を削減するための具体的な取り組みをご紹介します。

- エネルギー効率の向上:省エネ設備や効率的な製造プロセスを導入し、エネルギーの無駄を減らす。

- 再生可能エネルギーの活用:太陽光や風力などの再生可能エネルギーを導入し、自社のエネルギー需要を賄う。

- サプライチェーンの管理:サプライヤーの選定基準に環境負荷を含め、物流の最適化を図る。

- リサイクルと廃棄物管理:廃棄物の適切な処理とリサイクルを推進し、資源の循環を促す。

- ステークホルダーとの協力:社内外の関係者と連携し、共にCO2削減に取り組む。

これらの取り組みを通じて、企業は環境への負荷を軽減し、持続可能な未来を実現することができます。

CO2排出係数に関するよくある質問

ここでは、CO2排出係数に関するよくある質問に回答します。

CO₂排出係数は毎年変わる?

CO₂排出係数は毎年更新されます。電力会社は前年度の火力・水力・再生可能エネルギーなどの電源構成や非化石電源証書の取引状況をもとに、環境省へ排出係数を報告しています。

これを受けて、環境省は毎年「電気事業者別排出係数一覧」を公表しています。つまり、電力の供給元や非化石証書の活用状況に応じて、排出係数は毎年変動する仕組みです。

そのため、温室効果ガス排出量を正確に算定するには、最新の年度データを確認することが必須です。古いデータを使うと、報告内容の整合性にズレが生じるため注意が必要です。

CO₂排出係数の算定ミスを防ぐための注意点は?

排出係数を使ってCO₂排出量を算定する際は、最新年度の係数を使用しているかどうかが最も重要なポイントです。特に、基礎排出係数と調整後排出係数の違いを正しく理解しておかないと、過小または過大に算定してしまうリスクがあります。

また、電力会社ごとに係数が異なるため、複数社と契約している場合は、それぞれの電力量に応じて按分計算する必要があります。

さらに、環境報告書やサステナビリティレポートなどで情報を公開する場合は、使用した排出係数の出典を明記することも忘れないようにしましょう。これらの注意を守ることで、正確かつ信頼性の高い算定が可能になります。

地域によって排出係数に差があるのはなぜ?

地域によってCO₂排出係数に差が出るのは、電力会社ごとに火力・水力・再エネなどの電源構成の割合が異なるためです。たとえば、水力発電が多い北陸電力や東北電力は排出係数が比較的低い傾向にあります。

一方、火力発電の比率が高い地域ではCO₂排出係数が高くなる傾向があります。また、非化石証書を積極的に活用しているかどうかも調整後排出係数に影響します。

企業が排出量を算定する際は、契約している電力会社の排出係数を正確に把握することが重要です。地域ごとの違いを理解すれば、脱炭素経営や電力選びの判断材料にもなります。

CO2排出係数とSDGsの関係

最後に、CO2排出係数とSDGsの関係を確認しましょう。

目標13「気候変動に具体的な対策を」と関係

CO2排出係数は、特定の活動や産業プロセスにおけるCO2の排出量を示す係数です。

特に、SDGs目標13である「気候変動に具体的な対策を」は、地球温暖化の抑制、気候変動に適応する能力の強化、気候関連の情報の提供・啓発などを具体的な目標においており、排出係数と関連性の高い目標になります。

CO2排出係数の算定により、企業や産業部門が自身の活動におけるCO2排出量を把握し、削減策を計画・実施するなど、カーボンニュートラルに向けた組織の戦略策定にも貢献します。

例えば、排出係数を活用することで、再生可能エネルギーの利用に向けた評価が可能となります。

さらに、排出係数を活用して排出量を可視化し、その情報を開示することにより、同業他社同士の比較が可能となり、ESG投資資金がより気候変動対策を推進している企業へと流入していきます。

排出係数の算定及び活用は、SDGsの達成に必要なアクションです。

まとめ

この記事では、CO2排出係数について解説しました。

CO2排出係数は、特定の活動や産業によって排出される二酸化炭素(CO2)の量を表す数値です。企業や組織が自身の活動から発生する温室効果ガスの量を算定するために使用されます。

CO2排出係数には「基礎排出係数」と「調整後排出係数」という2つのタイプがあります。

基礎排出係数は、電力会社が発電する際に排出するCO2量を電力の単位で表した値です。一方、調整後排出係数は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量や非化石電源からの調達量などを考慮して修正された値です。調整後排出係数は、より正確な排出量を反映するために使用されます。

CO2排出係数は、環境省のウェブサイトなどで、電力会社ごとの排出係数を確認することができます。

企業や組織は、自身の活動におけるCO2排出係数を把握し、持続可能な取り組みを推進することで、SDGsの目標に貢献することが期待されています。

参考

環境省 温室効果ガス排出量 算定報告公表制度

資源エネルギー庁 温対法に基づく事業者別排出係数の算出及び公表について -電気事業者別排出係数-

この記事を書いた人

スペースシップアース編集部 ライター

スペースシップアース編集部です!

スペースシップアース編集部です!