古代エジプト文明の歴史は、人類の叡智と挑戦の物語です。最新の考古学的調査により、古代エジプトの日常生活や信仰、そして滅亡の真相がより明らかになってきました。

ナイル川の氾濫を利用した農業技術、巨大ピラミッドの建造、そしてヒエログリフに代表される独自の文字体系の発展など、これらの偉業は、現代の私たちにも多くの教訓を与えてくれます。

また、エジプト文明のノウハウがSDGsを達成し、持続可能な社会の実現に役立つと期待されています。例えば、ナイル川の洪水を利用した農業や、高度な建築技術はSDGsを達成するための大きな手段です。

本記事では、古代エジプト文明の誕生から滅亡、そしてその原因をわかりやすく解説します。

目次

エジプト文明とは?何年前?

【太陽の船(復元されたクフ王第一の船)】

エジプト文明とは、ナイル川流域に紀元前3000年頃から約3000年にわたって栄えた古代文明です。エジプト文明は英語で「Egyptian civilization」と表記します。

この文明は、ピラミッドやスフィンクスなどの巨大建造物、ヒエログリフと呼ばれる象形文字、そして高度な天文学や医学の発展で知られています。

まずは、エジプト文明の主な特徴を確認していきましょう。

ナイル川の恵み

ナイル川は古代エジプト文明の生命線でした。毎年の氾濫がもたらす肥沃な土壌は、農業を可能にし、文明の発展を支えました。

ナイル川

ナイル川は、アフリカ大陸を流れる全長約6,650kmの世界最長の河川です。上流の雨季に増水し、下流の乾燥地帯に肥沃な土壌をもたらすという特徴があります。

ナイル川は、古代エジプト人にとって、単なる水源以上の意味を持っていました。規則的な氾濫は肥沃な土壌を提供し、農業を支えました。

暦や測量技術が氾濫予測のために発達し、幾何学の基礎となりました。また、ナイル川は交易路としても機能し、王墓が「死者の国」とされた西岸に築かれました。

ナイル川の恵みなくして、古代エジプト文明の繁栄はなかったと言えます。

【ナイル川】

ケメトとデシェレト

古代エジプト人は自分たちの国を「ケメト」(黒い大地)と呼び、周囲の不毛な砂漠地帯を「デシェレト」(赤い大地)と呼んでいました。この対比は、ナイル川の重要性を象徴しています。

高度な科学技術

【古代エジプトで作られた、月や惑星の位置を記したパピルス】

古代エジプト人は、ナイル川の氾濫を予測するために天文学を発展させました。

太陽暦の発明

エジプト人は、シリウス星の出現とナイル川の氾濫の関係を発見し、365日の太陽暦を作り出しました。この暦は後にローマで採用され、現代のグレゴリオ暦の基礎となりました。

測量術と建築技術

ナイル川の氾濫後に農地を再配分する必要から、測量術が発達しました。この技術は、ピラミッドなどの巨大建造物の建設にも応用されました。

独自の文字体系

古代エジプト文明の大きな特徴の一つは、独自の文字体系を発展させたことです。この文字体系は、単なるコミュニケーションツールを超えて、エジプトの文化や宗教、そして社会構造を反映する重要な要素となりました。

ヒエログリフの発明

古代エジプト人は、ヒエログリフと呼ばれる象形文字を発明しました。この文字体系は、宗教的な碑文から日常的な記録まで、幅広く使用されました。

ヒエログリフは、神殿や墓の壁、石碑などに刻まれ、神聖な意味を持ちました。動物や人間の形を模した文字は、単語や音を表し、文章として物語を伝えます。

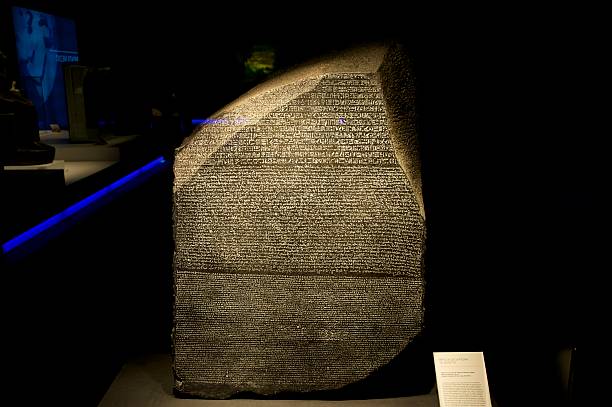

1822年にシャンポリオンによって、ロゼッタストーン(後述)が解読され、エジプト文明の理解を大きく前進させました。

【ヒエログリフの一例】

文字の進化

時代とともに、ヒエログリフは神官文字(ヒエラティック)、民用文字(デモティック)へと簡略化されていきました。これらの文字は、古代エジプトの豊かな文学や行政文書の記録に使用されました。

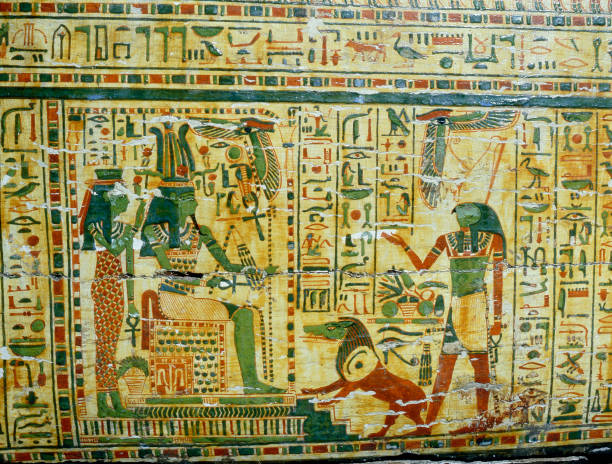

死生観と宗教

【「フネフェルのパピルス」(紀元前1275年頃)から「心臓の計量」の場面】

古代エジプト人の独特な死生観は、その文明の特徴的な側面の一つです。

ミイラ作りの技術

死後の世界を信じていたエジプト人は、遺体を保存するためにミイラ作りの技術を発展させました。この過程は、解剖学や医学の発展にも寄与しました。

多神教の世界観

【太陽神ラー(中央)】

エジプトの宗教は多神教で、太陽神ラーを主神としつつ、様々な神々が崇拝されました。

【主な古代エジプトで信仰された神々】

- ラー:太陽神であり、エジプト神話の中心的存在として世界に光と秩序をもたらす

- オシリス:死と再生を司る冥界の神で、死者の裁きを行い来世への導き手

- イシス:母性と魔術を象徴する女神で、夫オシリスの復活や息子ホルスの保護者

- ホルス:戦いと王権を司る神で、鷹の姿を持ち、父オシリスの復讐を果たした英雄的存在

- アヌビス:冥界の神で、死者の魂を導き審判を補助し、ミイラ作りの守護者でもある

- トト:知恵と学問の神で、文字や科学の発明者として崇拝され、太陽神ラーの書記官

これらの神々は、自然現象や社会秩序と密接に結びついていました。

古代エジプト文明は、その長い歴史と豊かな文化遺産により、現代でも私たちを魅了し続けています。ナイル川の恵みを巧みに利用し、独自の文化と科学技術を発展させたエジプト人の知恵は、今日の私たちにも多くの示唆を与えてくれます。*1)

エジプト文明の歴史:初期王朝時代・古王国時代(紀元前3100年頃~紀元前2181年頃)

【エジプト第1王朝とエジプト第2王朝の王たちの墳墓が発見されたアビドス】

古代エジプト文明の黎明期から最初の繁栄期までを包括する初期王朝時代と古王国時代は、エジプト文明の基礎が築かれた重要な時期です。この時代には、統一国家の形成からピラミッド建設に至るまで、エジプト文明の特徴的な要素が次々と生み出されました。

統一国家の誕生

【上下エジプトのシンボルを示すナルメル王の姿が描かれた「ナルメルのパレット」】

紀元前3150年頃、上エジプトのナルメル王が下エジプトを軍事的に征服し、エジプト第1王朝を開きました。この出来事は、エジプト文明の始まりを告げる重要な転換点と言えます。

【メンフィスのハトホル神殿の遺跡】

統一後、メンフィスに首都が置かれ、以後長きにわたりエジプトの政治・文化の中心地となります。

ピラミッドの誕生と発展

【ジェセル王のピラミッド】

古王国時代に入ると、エジプト文明は最初の繁栄期を迎えます。紀元前2650年頃、第3王朝第2代のジョセル王が建設した階段ピラミッドは、エジプト最古のピラミッドとして知られています。

当初はマスタバと呼ばれる平らな墓の形式で建設が始まりましたが、数度の設計変更を経て、最終的に6段の階段状の巨大建造物となりました。

【上空から見た三大ピラミッド】

第4王朝に入ると、ピラミッド建設は最盛期を迎えます。スネフェル王は世界初の真正ピラミッドである赤いピラミッドを建設。その子クフ王の時代には、世界最大のピラミッドであるギザの大ピラミッドが完成しました。これらのピラミッドは、古代エジプト人の高度な建築技術と組織力を示す証となっています。

中央集権国家の確立

【クフ王像(エジプト考古学博物館)】

古王国時代には、強力な中央集権体制が確立されました。ファラオ(王)を頂点とする官僚制度が整備され、国家の統治が効率化されました。

この時期には、ナイル川の氾濫を予測するための天文観測や、灌漑システムの管理など、国家規模のプロジェクトが実施されました。

文字と暦の発展

【セティ1世の墓からのヒエログリフが刻まれた壁の断片】

初期王朝時代から古王国時代にかけて、ヒエログリフと呼ばれる象形文字が発展し、行政や宗教儀式に広く使用されるようになりました。また、ナイル川の氾濫と密接に関連した太陽暦(シリウス・ナイル暦)が普及し、農業や祭祀の管理に活用されました。

この時代のエジプトは、ナイル川の恵みを最大限に活用しながら、独自の文明を築き上げていきました。ピラミッドに代表される巨大建造物や、高度な行政システム、そして独自の文字体系の発展は、古代エジプト文明の基礎となり、後の時代にも大きな影響を与え続けることになります。

エジプト文明の歴史:中王国時代(紀元前2055年頃~紀元前1650年頃)

【テーベのカルナック神殿】

第1中間期の混乱※を経て誕生した中王国時代は、エジプトが再統一され「知恵の時代」と呼ばれる文化的成熟期を迎えます。テーベを首都としたこの時代、エジプトは内政整備と国際交易で新たな繁栄を築きました。

再統一と中央集権化

【メンチュヘテプ2世】

紀元前2040年、第11王朝のメンチュヘテプ2世が南北エジプトを再統一しました。デイル・アル・バハリに築かれた彼の葬祭殿は、断崖を背景にしたテラス式構造で、後のハトシェプスト葬祭殿の原型となっています。

近年の王家の谷調査では、この時代の州侯墳墓から当時の行政文書が新たに発見され、官僚機構の高度化が裏付けられました。

官僚機構の高度化

メンチュヘテプ2世の統治下では、古王国以来の官職が復活し、上下エジプト長官が新設されるなど、中央集権化が進められました。宰相を頂点とする官僚制度が整備され、行政の効率化が図られた結果、税制や土地管理が組織的に運用されるようになり、国家の安定と発展を支える基盤となりました。

ファイユーム盆地の大開発

【ラフーンのピラミッド】

第12王朝のセンウセルト2世とアメンエムハト3世は、ナイル支流の治水工事でファイユーム盆地を穀倉地帯に変革しました。干拓面積は東京ドーム800個分に相当し、現代の持続可能な農業開発の先駆けといえる手法が採用されています。

【アメンエムハト3世像(ルーヴル美術館)】

この地域には「ラフーンのピラミッド」が建設され、精巧な排水システム※が確認されています。

文学と葬祭文化の革新

【中王国時代の畜牛頭数調査の様子を映した模型(メケトラーの墓から出土)】

『シヌヘの物語』や『雄弁な農夫の物語』など、人間の感情を描く文学作品が多数生まれました。特に『ネフェルティの予言』は政治プロパガンダとして活用され、ファラオの正統性を民衆に訴える新手法が確立されました。

州侯たちが築いた墳墓からは、当時の日常生活を再現した彩色模型が多数出土しています。

シヌヘの物語

【神々とアメンエムハト1世の姿が描かれたレリーフ】

エジプト第12王朝時代の廷臣シヌヘが主人公の物語です。王の死を恐れて祖国を逃れたシヌヘが、異国での冒険や葛藤を経て故郷に帰還するまでを描いています。

エジプトの神々や王権への忠誠がテーマで、古代エジプト文学の傑作とされています。

雄弁な農夫の物語

不正を受けた農夫が、巧みな弁論で裁判官に訴えかける物語です。農夫の言葉は正義や公平を訴える内容で、当時の司法制度や倫理観を反映しています。古代エジプトにおける言葉の力と正義への信念が描かれています。

ネフェルティの予言

神官ネフェルティが古王国時代を舞台に、混乱する未来とその救済者としてアメンエムハト1世を予言する物語です。王権の正当性を強調し、政治的プロパガンダとしても機能しました。理想化された過去と未来への希望が交錯する作品です。

国際交易網の拡大

【センウセレト3世像(大英博物館)】

センウセルト3世はヌビア遠征で金鉱地帯を確保し、プント国(現ソマリア)との香料交易を再開しました。クレタ島から出土したエジプト製工芸品からは、地中海を跨いだ経済圏の形成が確認できます。

アメンエムハト3世時代の外交文書には、メソポタミア諸国との木材取引記録が残されています。

この時代の終盤、官僚機構の硬直化※と相次ぐ干ばつが重なり、紀元前1650年頃にヒクソス※と呼ばれる異民族が下エジプトに侵入しました。第13王朝の崩壊と共に、エジプトは再び分裂状態へと移行していきます。

エジプト文明の歴史:新王国時代(紀元前1550年頃~紀元前1070年頃)

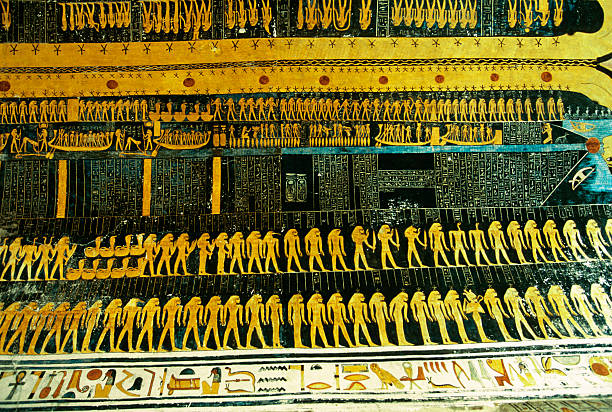

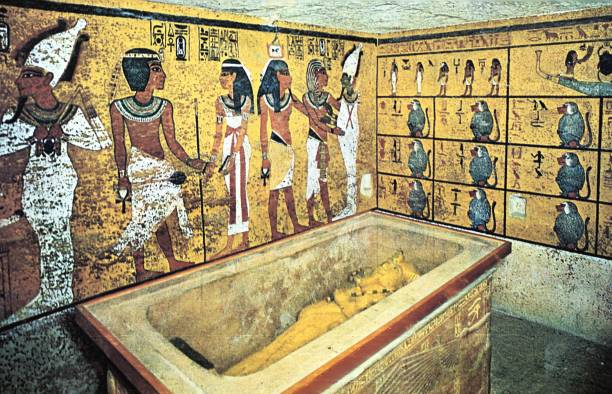

【ツタンカーメンの墓】

新王国時代は、古代エジプト文明が最も繁栄した黄金期です。第18王朝から第20王朝にかけて、エジプトは強大な帝国として周辺地域に大きな影響力を持ちました。

統一と拡大

【トトメス3世像(ルクソール博物館)】

紀元前1550年頃、第18王朝のイアフメス1世がヒクソスを撃退し、エジプトを再統一しました。その後、トトメス3世の時代に領土は最大となり、シリア・パレスチナ地域からヌビアまで支配下に収めました。

この拡大により、エジプトは地中海東岸の覇権国家※となりました。

アマルナ革命

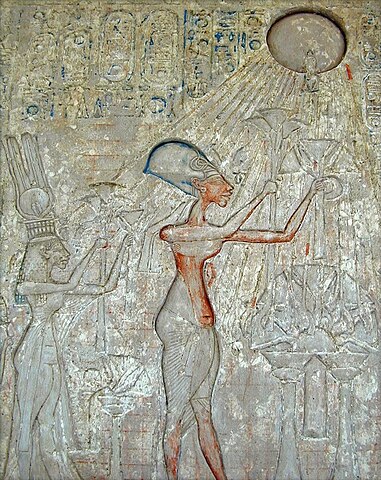

【アクエンアテンと彼の家族がアテンを信仰している姿】

紀元前14世紀、アメンホテプ4世(後のアクエンアテン)は、伝統的な多神教からアテン神のみを崇拝する一神教への宗教改革を行いました。首都をテーベからアマルナに移し、独特のアマルナ美術様式を生み出しました。

しかし、この改革は短命に終わり、ツタンカーメン王の時代に元の信仰体系に戻されました。

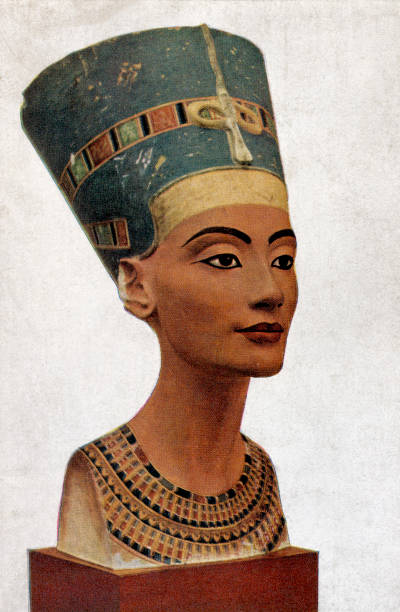

【ネフェルティティ※(ベルリン博物館)】

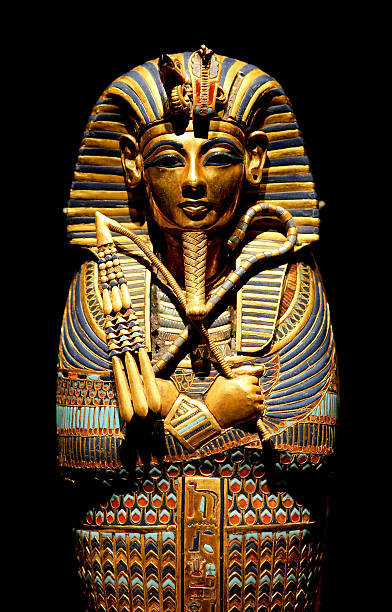

ツタンカーメン王

【ツタンカーメンとアンケセナーメン(ベルリン新博物館)】

ツタンカーメン王は古代エジプト第18王朝の少年王で、在位は紀元前1332年〜紀元前1323年です。父アクエンアテンの宗教改革を撤回し、多神教への回帰を進めました。

1922年に発見された無傷の墓から黄金のマスクを含む5,000点以上の副葬品が出土し、世界的注目を集め、古代エジプトの文化や生活を知る上で極めて重要な資料となっています。

国際外交と戦争

【戦士姿のラムセス2世】

ラムセス2世の治世は新王国時代の絶頂期でした。カデシュの戦いでヒッタイと激突し、その後世界最古の国際平和条約を結びました。

この時代、エジプトは活発な外交を展開し、アマルナ文書※に記録されているように、周辺国との書簡のやり取りを行っていました。

文化と建築

新王国時代には、

- カルナック神殿

- ルクソール神殿

- アブシンベル神殿

など、壮大な建造物が多数建設されました。また、「王家の谷」には歴代ファラオの墓が造られ、ツタンカーメンの墓のような豪華な副葬品が納められました。

衰退

【「海の民」と戦うラムセス3世】

紀元前12世紀、ラムセス3世の時代に「海の民」※の侵入を受け、エジプトの国力は徐々に衰えていきました。内政の混乱と外敵の脅威により、紀元前1070年頃に新王国時代は終焉を迎えました。

新王国時代は、エジプト文明が政治、軍事、文化のあらゆる面で最高潮に達した時代でした。その遺産は現代にも大きな影響を与え続けています。

エジプト文明の歴史:第三中間期・末期王朝時代・プトレマイオス朝(紀元前1070年頃~紀元前30年)

【プトレマイオス1世胸像(ルーヴル美術館)】

新王国時代の終焉後、エジプトは長期にわたる政治的混乱と外国支配の時代を迎えます。この時期は、エジプトの伝統的な文化と外来の影響が複雑に絡み合う変革の時代でした。

上のプトレマイオス1世の胸像は、ギリシア様式の写実的な表現で、エジプトの伝統的な彫刻とは異なることがわかります。プトレマイオス朝は、ギリシア文化とエジプト文化の融合を積極的に進め、新たな文化を生み出しました。

第三中間期の分裂と外国支配

【4つのナイルデルタの支配者から貢物を受けるピアンキ(姿は削り消されている)】

紀元前1070年頃、第20王朝の崩壊とともに始まった第三中間期では、エジプトは再び分裂状態に陥りました。タニスを拠点とする第21王朝とテーベのアメン神官団が並立し、その後、リビア系の第22王朝が台頭します。

この時期、エジプトは徐々に周辺国の影響下に置かれていきました。紀元前8世紀には、南のクシュ王国(第25王朝)のピアンキ(ピイ)王がエジプトを支配し、初めて黒人のファラオが誕生しました。

しかし、クシュ王国による支配は、エジプト人にとっては外国勢力による支配であり、反発も根強くありました。上の資料でピアンキ王が削られてしまった理由には、彼の死後、その業績を否定し、彼の記憶を消し去るためだったと考えられています。

このように、古代エジプトでは、政治的な意図に基づいて、記録が改ざんされることがありました。

末期王朝時代の動乱

【捧げものをするネコ2世の像(ブルックリン博物館)】

紀元前7世紀、アッシリアの侵攻を受けたエジプトは、一時的にアッシリアの支配下に入りました。しかし、アッシリア帝国の衰退に乗じて独立を回復します。

第26王朝(サイス朝)のネコ2世は、パレスチナ地域への進出を試みましたが、新バビロニアに敗れました。紀元前525年、ペルシアのカンビュセス2世がエジプトを征服し、第27王朝として支配しました。

その後、エジプトは何度か独立を回復しますが、紀元前343年に再びペルシアの支配下に入りました。

プトレマイオス朝とヘレニズム文化

【シャルル・ルブラン作 「ガウガメラの戦い」ブケパロスに乗って戦うアレクサンドロス3世(マドリード、国立考古学博物館美術館)】

紀元前332年、アレクサンドロス大王(アレクサンドロス3世)がエジプトを征服し、ヘレニズム時代※の幕開けとなりました。

アレクサンドロスの死後、その部将プトレマイオスが紀元前305年にプトレマイオス朝を創設しました。

プトレマイオス朝は、エジプトの伝統とギリシア文化を融合させた独特の文明を築きました。首都アレクサンドリアは、地中海世界の文化・学問の中心地となり、有名なアレクサンドリア図書館が設立されました。

【ロゼッタ・ストーン(大英博物館)】

ロゼッタ・ストーン

有名なロゼッタ・ストーンは、プトレマイオス朝時代に作られた石碑です。ヒエログリフ、デモティック、ギリシア文字の3種類の文字で同じ内容が記されており、19世紀にヒエログリフ解読の鍵となりました。

プトレマイオス朝の文化交流を示す貴重な資料であり、アレクサンドリア図書館に象徴される当時の学術水準の高さを物語っています。

【現代の新アレクサンドリア図書館】

しかし、紀元前2世紀以降、ローマの影響力が増大し、プトレマイオス朝は徐々に衰退していきました。最後の女王クレオパトラ7世は、ローマの内乱に巻き込まれ、紀元前31年のアクティウムの海戦で敗北しました。

クレオパトラ7世

クレオパトラ7世(紀元前69年〜紀元前30年)は、プトレマイオス朝最後の女王です。ギリシア系ながらエジプト文化を取り入れ「イシスの化身」を自称しました。

多言語※を操る、類まれな知性で外交を展開しました。ローマのカエサルやアントニウスとの関係を通じて王朝存続を図りましたが、アクティウムの海戦で敗北、ローマによる征服を招き、コブラの毒で自害したと伝えられています。

※母国語のギリシア語をはじめ、エジプト語を含む7カ国語以上と推測される。

【紀元前32年頃鋳造された銀貨:左がクレオパトラ、右が裏面のアントニウス】

紀元前30年、クレオパトラ7世の死をもってプトレマイオス朝は滅亡し、エジプトはローマの属州となりました。これにより、3000年以上続いた古代エジプト文明の独立した歴史に、幕が下りたのです。*2)

エジプト文明の滅亡理由

【ロレンソ・ア・カストロ作「アクティウムの海戦」(イギリス国立海洋博物館)】

3000年という長きにわたり繁栄を誇った古代エジプト文明。しかし、その壮大な歴史も永遠ではありませんでした。数々の要因が複雑に絡み合い、徐々に衰退の一途を辿り、やがて終焉を迎えることになります。

環境変動と農業生産の低下

エジプト文明の繁栄を支えたナイル川の氾濫パターンが、火山噴火などによる気候変動の影響を受けて変化したことが、文明衰退の一因となりました。定期的な氾濫がもたらす肥沃な土壌は農業生産の基盤でしたが、氾濫の不規則化は深刻な飢饉を引き起こしました。

この環境変化への適応に失敗したことが、社会不安と政治的混乱を招いたのです。

政治的分裂と外国勢力の介入

中央集権的な統治体制の弱体化も、エジプト文明衰退の重要な要因でした。地方の有力者(ノマルク)の台頭や、王朝の度重なる交代は国家の統一性を損ない、外国勢力の介入を容易にしました。

特に新王国時代以降、ヒクソス、アッシリア、ペルシアなどの異民族による侵攻や支配が繰り返され、エジプトの独自性が徐々に失われていきました。

文化的アイデンティティの変容

プトレマイオス朝時代には、ギリシア文化との融合が進み、伝統的なエジプト文化が大きく変容しました。アレクサンドリアを中心とする新たな文化圏の形成は、古代エジプトの宗教や価値観を変質させ、文明の基盤を揺るがしました。

最後の女王クレオパトラ7世の時代には、エジプトはすでにローマの影響下にあり、独立性を保つことが困難になっていました。

エジプト文明の滅亡は、

- 環境変化

- 政治的分裂

- 外国勢力の介入

- 文化的アイデンティティの変容

など、複数の要因が長期にわたって積み重なった結果といえます。この歴史から、環境適応力や文化的独自性の維持、政治的安定の重要性など、現代社会にも通じる教訓を読み取ることができます。*3)

エジプト文明から学べるSDGs

エジプト文明は3000年以上も続いた長寿の文明であり、その知恵と技術は現代のSDGs達成に向けた取り組みにも活かせる可能性があります。

古代エジプトの環境適応技術や資源管理システムは、現代の持続可能な開発目標の達成に示唆を与えています。例えば、ナイル川の氾濫を利用した農業システムは、気候変動への適応や食料安全保障の面で参考になります。

また、ピラミッド建設に見られる高度な建築技術は、現代の持続可能な都市開発にも応用できるかもしれません。

SDGs目標2:飢餓をゼロに

古代エジプト文明の、ナイル川の定期的な氾濫を利用した肥沃な土壌の形成と灌漑システムは、現代の持続可能な農業方法開発のヒントとなります。また、古代エジプトの穀物貯蔵技術は、食料安全保障の観点から重要です。

これらの古代の知恵を現代技術と組み合わせることで、より効率的で持続可能な食料生産システムの構築が可能になるでしょう。

SDGs目標6:安全な水とトイレを世界中に

ナイル川の水を効率的に利用するために開発された灌漑システムや水路網は、現代の水資源管理にも応用可能です。特に、水不足に悩む地域での持続可能な水利用の実現に向けて、古代エジプトの知恵が役立つ可能性があります。

SDGs目標11:住み続けられるまちづくりを

古代エジプト人は、都市計画においても高度な技術を持っていました。彼らは、ナイル川沿いに計画的に都市を建設し、洪水や砂漠化などの自然災害から人々を守りました。

これらの都市計画の考え方は、現代の持続可能な都市開発にも応用できます。例えば、古代エジプトの都市は、食料生産地と居住地を近接させることで、食料の安定供給と輸送コストの削減を実現していました。

また、彼らは、日干しレンガなどの自然素材を建材として使用することで、環境負荷の低い都市を建設しました。これらの知恵は、現代の都市における食料問題や環境問題の解決に貢献するでしょう。

古代エジプト文明の遺産は、SDGsの目標達成に向けた貴重な教訓を与えてくれます。彼らの知恵と技術を現代社会に応用することで、持続可能な未来の実現に貢献できるでしょう。*4)

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

古代エジプト文明は、3000年以上にわたって繁栄し、ピラミッドや象形文字など、人類の偉大な遺産を残しました。その歴史には、環境適応、技術革新、文化的アイデンティティの維持など、現代社会にも通じる普遍的な課題を見ることができます。

また、最新の考古学的発見は、エジプト文明への理解をさらに深めています。2025年2月には、ツタンカーメン王以来約100年ぶりとなる王墓が発見されました。この発見は、古代エジプトの歴史や文化についての新たな洞察をもたらす可能性があります。

一方で、エジプト考古学の現場では、遺物の取り扱いに関する論争も起きています。これは、文化遺産の保護と研究の両立という、グローバルな課題を浮き彫りにしています。

さらに、考古学者の就職難や研究環境の構築など、この分野には多くの課題が存在します。これらの問題解決には、国際的な協力と多方面からの支援が必要です。

エジプト文明の研究は、人類の過去を知るだけでなく、未来を考える上でも重要です。私たちも、この古代文明から何を学び、どのように現代に活かせるか、考えてみましょう。

また、個人レベルで文化遺産の保護や研究支援にどのように貢献することができるでしょうか。

古代エジプトの知恵をはじめ、あらゆる歴史から学び、未来を創造する。そんな姿勢で、より良い世界の実現に向けて、あなたもできることから行動を始めましょう。*5)

<参考・引用文献>

*1)エジプト文明とは

UNIVERSITY OF OXFORD『P.Oxy. LXI 4175. Almanac-Ephemeris, 24 B.C.』

WIKIMEDIA COMMONS『Book of Gates Barque of Ra cropped』

OpenLearning, Japan『エジプト学への招待』(2015年7月)

近藤 二郎『古代エジプトにおける都市の景観と構造に関する学際的研究』(2019年)

大橋 欣治『「土」──その存在と多面的な役割(Ⅲ)──土の文化論──』(2012年)

国立天文台『古代エジプトのこよみ†』

国立天文台『古代エジプトの天体暦†』

東日本国際大学昌平エジプト考古学会『昌平エジプト考古学会紀要 第 7 号』(2019年)

NATIONAL GEOGRAPHIC『古代エジプト文明3000年の多様性に迫る、知られざる日常から死後の世界まで』

NATIONAL GEOGRAPHIC『古代エジプトの神殿、2000年分の汚れを落としたらすごかった 彩色されたレリーフが鮮やかに復活、雄羊の頭をもつ創造神をまつるクヌム神殿』(2024年7月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『エジプト最新ミステリー 発見された黒い棺の人物』(2018年7月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『ロゼッタストーン、古代文明の謎解きにどう役立った?』(22021年9月)

サントリー『古代四大文明を育んだ大河2』

早稲田大学『エジプト文明の起源地を掘る ~国家はいかに形成されたか~』(2016年11月)

早稲田大学『古代エジプトの祭祀儀礼を考古学的証拠から解明する』(2013年12月)

早稲田大学『権力の誕生―儀礼・祭祀からみる古代文明形成の考古学的アプローチ―』(2016年2月)

東⽇本国際⼤学昌平エジプト考古学会『昌平エジプト考古学会紀要 第 0 号』(2

015年)

和田 浩一郎『古代エジプトの庶民の生活ーアコリス遺跡の成果からー(1)』

高橋 秀樹『ピラミッド以前の古代エジプト文明 王権と文化の揺籃期』(2009年5月)

内田 杉彦『古代エジプト「食」事情』(2005年)

高宮 いづみ『古代エジプトのワインとビール(総論)』(2019年)

日本経済新聞『「永遠の命」を求めて 古代エジプト人がしていたこと』(2022年12月)

日本経済新聞『ナポレオンの野望が火付け役? 古代エジプト史の解明』(2021年5月)

*2)エジプト文明の歴史

WIKIMEDIA COMMONS『Osireion』

WIKIMEDIA COMMONS『NarmerPalette ROM』

WIKIMEDIA COMMONS『Egypt-12B-021 – Step Pyramid of Djoser (2217505244)』

WIKIMEDIA COMMONS『Giza-pyramids』

WIKIMEDIA COMMONS『Kairo Museum Statuette Cheops 03 (cropped)』

WIKIMEDIA COMMONS『Hieroglyphs from the tomb of Seti I』

WIKIMEDIA COMMONS『MentuhotepII』

WIKIMEDIA COMMONS『El Lahun Pyramid』

WIKIMEDIA COMMONS『Egypte louvre 231 visage』

WIKIMEDIA COMMONS『GD-EG-Caire-Musée120』

WIKIMEDIA COMMONS『Funerary relief of Amenemhet I from El-Lisht by John Campana』

WIKIMKEDIA COMMONS『ThreeStatuesOfSesotrisIII-RightProfiles-BritishMuseum-August19-08』

WIKIMEDIA COMMONS『Thutmosis III-2』

WIKIMEDIA COMMONS『La salle dAkhenaton (1356-1340 av J.C.) (Musée du Caire) (2076972086)』

WIKIMEDIA COMMONS『Ramses II charging Nubians』

WIKIMEDIA COMMONS『Seevölker』

WIKIMEDIA COMMONS『Stele Piye submission Mariette』

WIKIMEDIA COMMONS『Necho-KnellingStatue BrooklynMuseum』

WIKIMWDIA COMMONS『Batalla de Gaugamela (M.A.N. Inv.1980-60-1) 03』

WIKIMEDIA COMMONS『Marcus Antonius – Cleopatra 32 BC 90020163』

吉村作治『-古代エジプト文明の探求-』(2020年4月)

在エジプト日本大使館『エジプト基礎情報~歴史』

世界史の窓『エジプト文明』

世界史の窓『エジプト』

Wikipedia『エジプトの歴史』

京都大学『エジプト史 (History of Egypt)』(2019年9月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『古代エジプト、平和な黄金時代を築いた稀代のロイヤルカップル ツタンカーメンの祖父母、アメンホテプ3世と“偉大なる王妃”ティイの物語』(2021年1月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『古代エジプト、王たちが交わした382枚の「アマルナ文書」とは 辺諸国との力関係が見える、世界最古級の外交文書』(2021年9月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『古代エジプト王「セティ1世」の墓、鮮やかな壁画と謎のトンネル「王家の谷」で最長の墓、入口から玄室までの長さは88メートル』(2020年7月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『王家の谷」の王墓、ツタンカーメン以来100年ぶりの大発見

女王ハトシェプストの夫トトメス2世、エジプト第18王朝では最後の未発見の王の墓』(2025年3月)

吉成 薫『古代エジプトの都市』(1985年)

Japan Business Press『古代エジプト人の日常生活は?ファラオの実像、人間とネコのミイラ…高度な文明を誇った古代エジプト3000年の歴史』(2025年2月)

CNN『古代エジプト人はどうやってピラミッドの巨石を積み上げた? 新たな説が浮上』(2024年10月)

田中 延和『古代エジプトによるヌビア統治が生みだしたもの―上ヌビアのサイを中心に―』

早稲田大学『エジプト学研究第 21 号』(2015年)

日本経済新聞『美貌に隠れた権力 古代エジプト王妃ネフェルティティ』(2022年4月)

日本経済新聞『古代エジプト絵画 様式美を生み守った無名の画家たち』(2020年10月)

明治大学『聖所・神域・神殿におけるクレタ古法の現象化とポリス形成のコスモロジー』(2017年3月)

*3)エジプト文明の滅亡理由

WIKIMEDIA COMMONS『Castro Battle of Actium』

環境省『第2節 1 古代文明の盛衰の歴史』

環境省『第2節 2 古代文明からの教訓』

NATIONAL GEOGRAPHIC『古代エジプト最後の王、クレオパトラの子カエサリオンの悲劇 カエサルとの間に生まれた、プトレマイオス朝最後のファラオ』(2021年5月)

文化遺産国際協力センター『4500年前の船から古代エジプトの木の文化に触れる』(2023年1月)

川西 宏幸『古代エジプト王朝の終焉に関する多角的研究-衰亡・危機論への提言-』(2006年)

東洋経済ONLINE『世界遺産で見る、宗教で栄えた国・滅びた国 神とカネによる王朝の興亡を読み解く!』(2016年2月)

*4)エジプト文明とSDGs

九州大学『古代都市文明と森林化社会に関する考察』(1995年)

吉村 作治『葬制から見た古代エジプト文明の変化とその社会的背景に関する学際的研究』(2019年)

日本経済新聞『古代エジプト人も机仕事は辛かった? 「職業病」の痕跡』(2024年7月)

科学技術振興機構『ナイル川流域も水不足!?~節水によって確保した水資源で砂漠を農地に!~』

Yahoo!ニュース『【古代エジプト】ファラオの威光と穀物経済の秘密!古代エジプトの管理と商取引の妙』(2025年1月)

遠藤 颯馬『古代エジプトの社会経済構造についての研究』

エジプト知恵センター『古代エジプトの優れた農法』

*5)まとめ

早稲田大学『吉村作治がピラミッドの真実を解き明かす』

吉村 作治『エジプト文明を掘る (1 )一早稲田大学と エジプ トと の出会い一』(2018年)

Yahoo!ニュース『世間的に人気の「古代エジプト文明」。しかしヒエログリフが読めても<仕事>があるわけではなく…厳しい就職事情を考古学者が語る』(2025年3月)

金沢大学『エジプトのサッカラ遺跡で古代エジプトの複数の墓を発見』(2024年2月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『4400年前の神官の墓、エジプトのサッカラで発見「まるで作られてから数十年しか経っていないかのよう」』(2018年12月)

NATIONAL GEOGRAPHIC『監修者が解説、特別展ミイラはここがすごい』

名古屋大学『宇宙線の観測(ミューオンラジオグラフィ)により エジプト・クフ王のピラミッドの中心部に未知の巨大空間を発見!』(2017年11月)

九州大学『クフ王のピラミッド・女王の間における宇宙線ミュオン測定までの長い道のり』(2023年)

CNN『3000年前に生存した古代エジプト人女性、CTスキャンで謎を解明』(2024年12月)

佐藤 政良『ナイル川の水資源とエジプトの水利用』

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。