毎日のゴミ出し、あなたはそのルールを深く考えたことがありますか。世界のゴミ出しルールには、資源を循環させ、環境負荷を軽減するための各国の知恵と工夫が詰まっています。

日本、アメリカ、ドイツ、韓国、スウェーデンのゴミ出しルールから、世界各国の異なるアプローチを学ぶことで、より良い地球の未来のために個人レベルで今すぐ何ができるか、その具体的で実践的な道筋が見えてきます。気になる世界のゴミ出しルールの現状についてわかりやすく解説していきます。

目次

まずは日本のゴミ出しルールについて確認

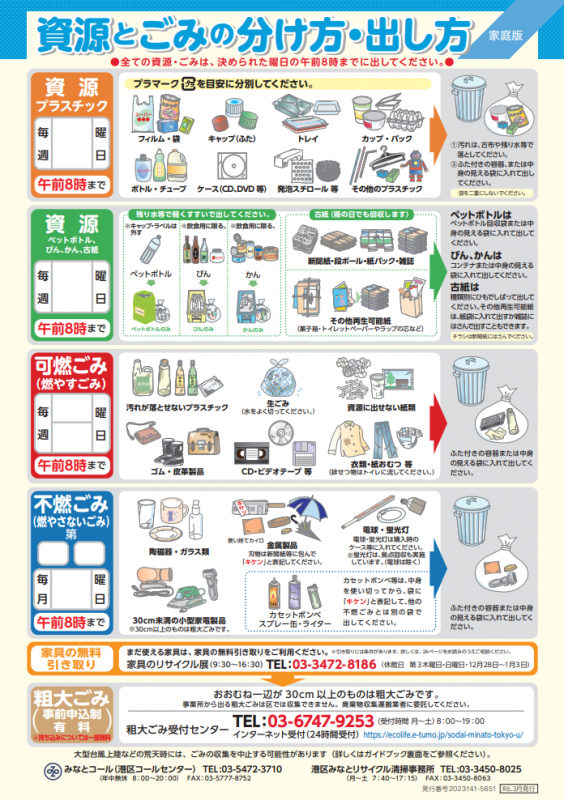

【東京都 港区の資源とごみの分け方・出し方(家庭版)ポスター】

日本のゴミ出しルールは、家庭から出る廃棄物を衛生的に処理し、資源として再利用するために市町村ごとに分別と収集の方法が決められています。世界各国のルールに目を向ける前に、まずは身近な日本の制度を確認しましょう。

日本の分別は「世界一複雑」とも言われるほど細かく、自治体ごとに大きく異なっています。この複雑さの背景には、法律と地域の実情に基づく明確な理由があります。

自治体ごとに異なる分別の仕組み

日本のゴミ出しルールは全国一律ではなく、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、各市町村が地域に合わせて定めています。基本分別は

- 可燃ごみ

- 不燃ごみ

- 資源ごみ

- 粗大ごみ

の4種類ですが、具体的内容は地域差が大きく、日本で最も細かいレベルの徳島県の上勝町は、ゴミを13種類・43分別に分けています。

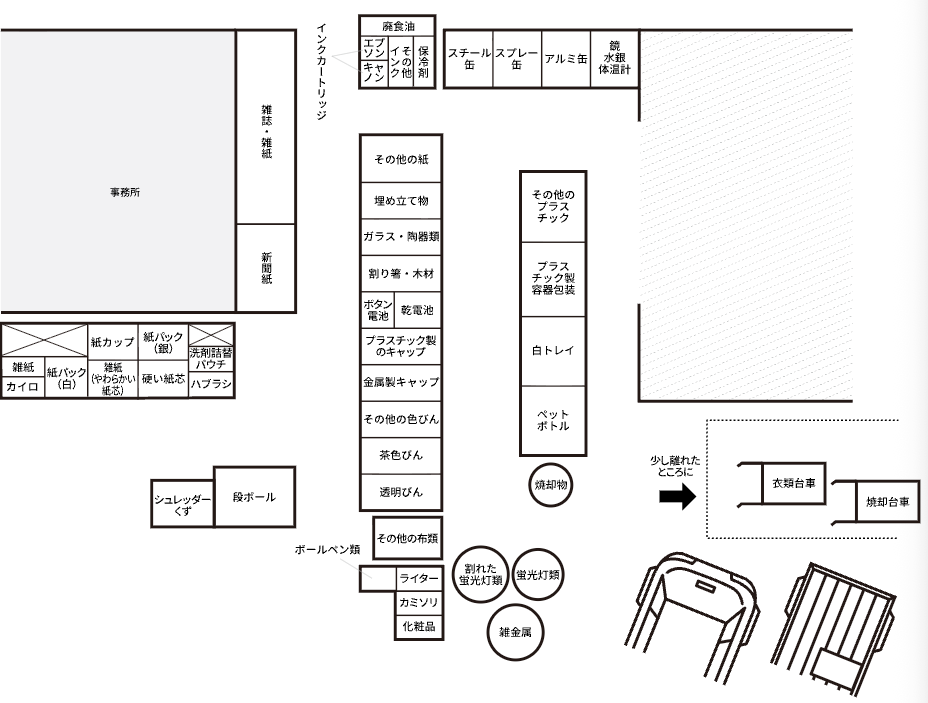

【徳島県上勝町のゴミ分別エリア】

焼却設備と財政による違い

地域ごとにルールが異なるのは、焼却設備の性能と財政状況の違いによります。高性能焼却炉を持つ自治体はプラスチックも安全に処理でき分別を簡潔にできますが、古い設備では細かな分別が必要です。

また、財政に余裕がない地域では、リサイクルを徹底して処分量を減らすため、細かな分別を住民に求めることがあります。

複数の法律に基づくリサイクル推進

日本の廃棄物行政は、資源の有効活用を目指す複数の法律に基づいています。

- 容器包装リサイクル法

- 家電リサイクル法

- プラスチック資源循環促進法

などの法律が、自治体のゴミ分別ルールに直接影響を与えています。多くの自治体で導入される指定ごみ袋制度は、排出者が処理費用を負担する「排出者負担の原則」に基づき、ごみ減量への意識を高める狙いもあります。

複雑に見える日本のゴミ出しルールは、こうした背景を踏まえると、各地域に最適化された理に適った仕組みだと言えるでしょう。*1)

世界のゴミ出しルールの歴史

【ハワイのごみ最終処分場】

今でこそ当たり前のゴミ分別や収集ですが、人類の歴史の大部分では、廃棄物は単に「捨てる」ものでした。都市の発展と公衆衛生という概念が、現代につながるゴミ処理の仕組みを形作ってきたのです。

廃棄物管理の変遷を見てみましょう。

古代・中世の「投げ捨て」と都市衛生

古代ローマには下水道が存在しましたが、これは主に排水用であり、固形廃棄物の多くは路上に投棄されていました。中世ヨーロッパの都市、例えばパリなどでは、市民が汚物やゴミを窓から通りに投げ捨てることも珍しくなく、悪臭と不衛生な環境が伝染病の温床となっていたと考えられています。

この頃、組織的な収集システムは、ほぼ存在しませんでした。

産業革命と「公衆衛生」の目覚め

ヨーロッパでの現代的なゴミ収集システムの転換点は、19世紀の産業革命期に訪れます。都市への急激な人口集中で廃棄物問題は深刻化しました。

ロンドンでのコレラ流行などをきっかけに、不衛生な環境と疾病の関連性が科学的に解明され始めます。この「公衆衛生」の観点から、ごみ処理問題に行政が介入する必要性が認識され、主要都市で定期的な収集と焼却・埋め立てといった処理システムが整備され始めました。

大量消費と「リサイクル」概念の誕生

20世紀後半、大量生産・大量消費社会が到来すると、廃棄物の「量」が爆発的に増加し、埋立地の不足や環境汚染が世界的な問題となりました。これまでの「衛生的な処理」だけでは限界を迎え、資源枯渇も懸念されます。

この課題に対応するため、廃棄物を「資源」として再利用する「リサイクル」という考え方が、1970年代のオイルショックなどを経て重要視されるようになりました。

このように、ゴミ出しルールは、時代ごとの社会課題に応じて進化してきたのです。*2)

アメリカのゴミ出しルール

【アメリカのゴミ収集車】

「自由の国」アメリカでは、ゴミ出しルールも地域によって大きく異なります。日本のような全国一律の法律に基づく細かな分別とは異なり、自治体の裁量が非常に大きく、民間企業が廃棄物管理を担っている点が特徴です。

シンプルな3種分別システム

アメリカで多くの地域が採用する「シングルストリーム」は、新聞紙、段ボール、アルミ缶、ペットボトルなど、リサイクル可能な資源を分別せず、全て同じ収集箱に入れる方式です。住民の手間が省け、リサイクル参加率が向上する利点がある一方で、異物や汚れが混入しやすく、リサイクル質が低下しやすいという課題もあります。

一方で先進的な都市では、

- 緑(コンポスト:生ごみ・草木)

- 青(リサイクル)

- 黒(埋立て)

の「3種分別」が主流です。

【サンフランシスコ市の家庭で使つかわれている3種類のごみ箱】

民間企業主導の廃棄物管理

アメリカのゴミ収集は、民間の大手廃棄物管理会社が担うことが一般的です。住民は企業と契約し、ゴミ箱のサイズに応じた月額料金を支払う仕組みになっています。

民間主導の効率的なシステムが主流である一方で、自治体が強い意志を持って環境政策を推進する例も見られています。

サンフランシスコのゼロウェイスト先進事例

環境政策の一例として、カリフォルニア州サンフランシスコ市は2003年に「2020年までに埋立てごみをゼロにする」という「ゼロウェイスト」を宣言しました。2009年からは全米で初めて生ごみの分別を義務化し、違反者には罰金を科すなど、厳格なルールを導入しています。

こうした取り組みにより、サンフランシスコ市は高いリサイクル率を達成しています。

アメリカのゴミ出しルールは、自治体の裁量の大きさを背景に、先進的な都市と埋立てへの依存度が高い地域が混在しているのが現状と言えるでしょう。*3)

ドイツのゴミ出しルール

【ドイツ ベルリンのゴミの分別】

「環境先進国」として知られるドイツは、徹底したゴミ分別と「製品責任」という独特の理念に基づいた廃棄物管理を展開しています。廃棄物を「資源」として捉える思想が、国の制度設計に色濃く反映されています。

色分けされた分別と「残余ゴミ有料化」

ドイツの家庭では、色分けされたゴミ箱による厳格な分別が基本です。

- 黒(残余ゴミ)

- 黄(プラスチック・金属容器)

- 青(古紙)

- 緑または茶色(生ごみ)

の4色が標準的です。重要なのは、残余ゴミの収集のみが有料である点です。分別を徹底して残余ゴミを減らすほど、処理費用を節約できる仕組みになっています。

ガラス瓶は街角の専用コンテナに色別に投入します。

高い回収率を支える「デポジット制度」

ドイツの「デポジット制度」は、

- 飲料用のペットボトル

- 缶

- ガラス瓶

に適用されています。消費者は購入時、容器1本あたり25セント(ビール瓶は8セント)※を預り金として支払い、飲み終わった容器をスーパーの自動回収機に返却すると、全額返金されます。この経済的インセンティブにより、ポイ捨てが減り、質の高い資源が効率的に回収されています。

※25セント(0.25ユーロ)=約40円〜45円

※8セント(0.08ユーロ)=約13円〜15円

根幹にある「製品責任」という理念

ドイツの廃棄物管理の根幹にあるのが「循環経済・廃棄物法」です。この法律は、製造業者に製品の設計段階から廃棄・リサイクルまで責任を負わせる「製品責任」を明記しています。

「グリューネプンクト」という緑色の矢印マークは、製造業者がリサイクル費用を負担している証です。企業はリサイクルしやすい製品設計を心掛けるよう促されています。

【グリューネ・プンクト】

ドイツは、経済的インセンティブと製品責任という理念により、世界的に見ても高いリサイクル率を実現しているのです。*4)

韓国のゴミ出しルール

【韓国 釜山市のリサイクル品分別】

隣国、韓国は、厳格なゴミの有料化と罰金制度により、世界トップクラスのリサイクル率を達成しています。特に生ごみのリサイクル率は95%以上に達しており、廃棄物を「資源」として徹底的に再利用する仕組みが整っています。

ゴミ減量の切り札「従量制指定袋」

韓国のゴミ出しルールの根幹をなすのが、1995年に導入された「ゴミ従量制」です。排出したゴミの量に応じて処理費用を負担する、徹底した排出者負担の原則に基づいています。

「一般ごみ」と「生ごみ」を捨てる際、必ず自治体が指定・販売する有料の「従量制指定袋」を使用する必要があります。また、以下のような厳しい罰金制度があります。

- 指定袋の未使用で20万ウォン(約20,000円)

- 不法投棄で10万ウォン(約10,000円)

- ポイ捨てで5万ウォン(約5,000円)

この経済的インセンティブがゴミ減量と分別意識を強力に後押ししています。

法律が支える「生ごみ」の徹底分別

韓国のゴミ分別で最も特徴的なのが、生ごみの厳格な分別です。2005年に「生ごみ直接埋立禁止法」が制定され、食品廃棄物の埋め立てが原則禁止となりました。

アパートなどでは、ICカードをかざして投入した生ごみの重量に応じて課金される自動計測方式が導入されています。分別収集された生ごみは、家畜の飼料、堆肥、バイオガス発電の燃料として、95%以上がリサイクルされています。

無料で収集される「リサイクル品」

一般ごみと生ごみ以外は、「リサイクル品」として無料で収集されます。住民はゴミ代を抑えるため、リサイクル品を徹底的に分別します。

- 紙類

- プラスチック類

- 缶・金属類

- ガラス瓶類

に分け、透明な袋に入れて出します。

韓国は、「従量制」という経済的動機付けと、法律に基づく「生ごみの資源化」というシステムによって、高い資源循環率を実現しているのです。*5)

スウェーデンのゴミ出しルール

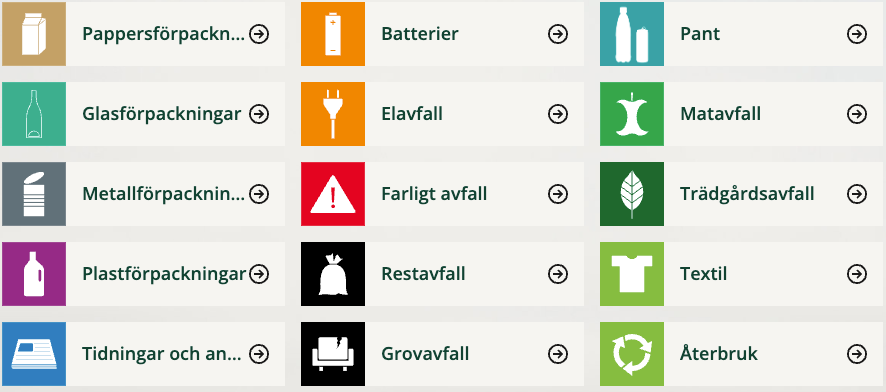

【スウェーデンのゴミ分別の主な種類(カテゴリー)】

「環境先進国」として名高いスウェーデンは、家庭ごみの99%以上をリサイクルまたはエネルギー源として利用し、埋め立てられるのは1%未満という驚異的な実績を誇ります。廃棄物を「資源」または「エネルギー」として活用する、徹底した社会システムがこれを支えています。

国民生活に根付く「パント」制度

スウェーデンの「パント(pant)」と呼ばれる飲料容器のデポジット制度はドイツの制度と似た制度です。「パントする(att panta)=リサイクルに出す」という動詞として使われるほど、国民の生活に深く浸透しています。

消費者は購入時、小型容器で1クローナ※、大型容器で2クローナのデポジットを支払い、飲み終わった容器をスーパーなどの自動回収機に投入すると返金されます。2023年には缶が89.5%、ペットボトルが86.2%という高い回収率を達成しています。

※2025年10月下旬の時点では、円安・クローナ高の影響で1クローナ=約16.2円

廃棄物をエネルギーに変える仕組み

廃棄物の約50%は焼却によってエネルギーとして回収されます。この熱は地域暖房として各家庭に温水を供給し、また電力源として利用されます。

生ごみもコンポスト化またはバイオガス化され、バスの燃料として活用されています。このシステムは非常に効率的であるため、国内の廃棄物だけでは足りず、近隣諸国から廃棄物を輸入してまでエネルギー回収を行うほどです。

製造者責任と充実したリサイクル拠点

スウェーデンでは、市民がごみを持ち込む場所が充実しているのも特徴です。市民が歩いて行ける距離に約5,800か所の無人「リサイクルステーション」が設置されており、包装材、紙、ガラス、金属などが回収されます。

この背景には「製造者責任」の原則があります。製造業者は廃棄後の回収・リサイクル費用を負担する義務を負うため、資源循環が社会全体で支えられています。

スウェーデンは、国民の生活に根付いたパント制度、廃棄物のエネルギー化、そして製造者責任により、世界トップクラスの資源循環社会を実現しているのです。*6)

ゴミ出しルールの遵守とSDGs

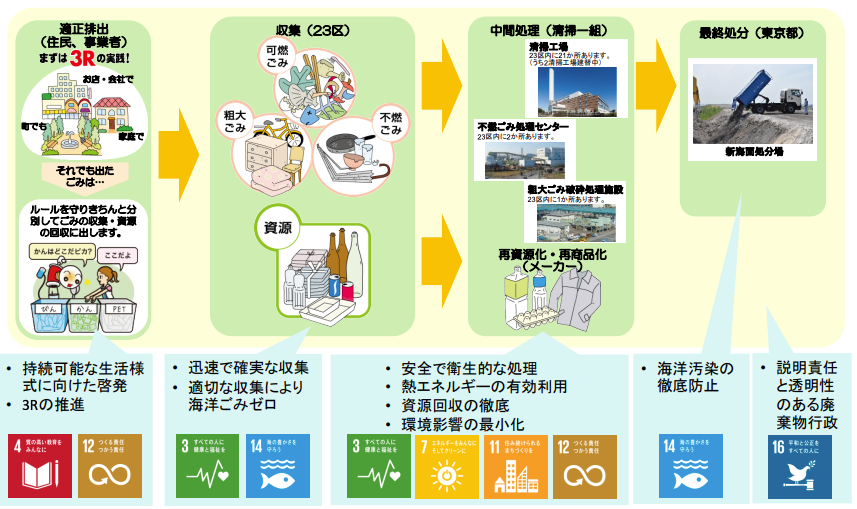

【東京23区のごみ・資源の流れ ー SDGsの視点から ー】

世界各国のゴミ出しルールは、廃棄物を適切に管理し資源を循環させることで、環境負荷を軽減し持続可能な社会を実現することを目指しています。これはSDGsが掲げる「誰一人取り残さない」世界の実現と方向性を同じくしています。

適切な廃棄物管理は、以下に代表される多くのSDGs目標の達成に直接的に貢献します。

SDGs目標11:住み続けられるまちづくりを

適切なごみ処理は、都市の衛生環境を保ち、住民の健康を守ります。分別の徹底により、悪臭や害虫の発生を防ぎ、清潔で安全な生活環境が維持されます。

SDGs目標12:つくる責任 つかう責任

SDGs目標12のターゲット12.5は「2030年までに、廃棄物の発生を大幅に削減する」と明記しています。ゴミ出しルールの遵守は、

- 分別によるリサイクル率の向上

- 食品ロスの削減

- 製造者責任の徹底

を通じて、この目標達成の基盤となります。

SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を

廃棄物の適切な処理は、温室効果ガスの削減に直結します。

- 生ごみの分別によるメタンガス削減

- リサイクルによるCO2排出削減

- 廃棄物発電によるクリーンエネルギーの創出

など、気候変動対策として実効性の高い手段です。

SDGs目標14:海の豊かさを守ろう

プラスチックごみの適切な分別と処理は、海洋プラスチック汚染の防止に不可欠です。デポジット制度による容器の回収率向上は、海洋に流出するプラスチックの削減に直接的に貢献します。

ゴミ出しルールの遵守は、個人レベルでできる最も身近で効果的なSDGs達成への貢献なのです。*7)

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

【イタリア フィレンツェのゴミ収集車】

世界各国のゴミ出しルールは、資源を循環させ環境負荷を軽減するための重要な社会システムです。日本の細かな分別、アメリカの民間主導、ドイツの製造者責任、韓国の従量制、スウェーデンのエネルギー化という各国の取り組みは、それぞれの社会背景に根ざした知恵であり、互いに学び合える貴重な事例といえます。

2025年現在、世界の廃棄物管理市場は年率8.7%で成長し、スマート廃棄物管理の導入が進んでいます。しかし、世界全体でのプラスチックリサイクル率はわずか9%に留まり、海洋プラスチック汚染は深刻化しています。

このような状況の中、日本とEUは循環経済での協力を強化し、国際的な取り組みも進められています。

循環型社会の実現には、技術革新だけでなく、私たち一人ひとりの意識と行動が重要です。自分の住む地域のゴミ出しルールを正しく理解し、分別を徹底することは、SDGsの複数の目標達成に直結します。

あなたの地域で、ごみの分別はどこまで徹底されているでしょうか。今日から始められる小さな行動が、地球規模の環境問題の解決につながっています。

一人ひとりの意識が変われば、世界は確実に変わります。未来の世代により良い地球を引き継ぐため、できることから始めてみませんか。*8)

<参考・引用文献>

*1)まずは日本のゴミ出しルールについて確認

港区『資源とごみの分別ガイドブック・ごみ保管場所掲示用ポスター等』

e-Gov法令検索『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』(2025年6月)

環境省『一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和5年度)について』(2025年3月)

環境省『容器包装リサイクル法の対象』

上勝町役場 企画環境課『上勝町のごみ分別』

福岡市『家庭ごみの出し方・ごみ出しルール』(2025年4月)

*2)世界のゴミ出しルールの歴史

日本下水道協会『下水道の歴史』

Wikipedia『ウジェーヌ・プベル』

Wikipedia『廃棄物処理』

環境省『日本の廃棄物処理の歴史と現状』

厚木市『ミニストーリー 下水道の歴史』

*3)アメリカのゴミ出しルール

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) 『National Overview: Facts and Figures on Materials, Wastes and Recycling』

SF Environment『Mandatory Recycling and Composting Ordinance』

Republic Services, Inc. 『Residential Waste Pickup』

U.S. EPA 『Advancing Sustainable Materials Management: 2018 Fact Sheet』

*4)ドイツのゴミ出しルール

ドイツ連邦環境庁 (UBA) 『Waste management』

ドイツ連邦環境省『ドイツにおける廃棄物法の発展』

環境省『平成9年版環境白書 ドイツの「循環経済・廃棄物法」に見る新たな取組の展開』

dglanz『ドイツでのゴミの分別・出し方』

*5)韓国のゴミ出しルール

環境省『参考資料2 韓国の生ごみリサイクルに関する情報』

釜山日本人会『【生活情報】ゴミの分別方法 :쓰레기 분리수거』(2024年7月)

Dongdaemun-gu『ゴミ出しの方法』

三菱総合研究所『連載企画:国内外の資源循環及び自動車リサイクルに関する動向調査』

*6)スウェーデンのゴミ出しルール

OECD『Environment at a Glance: Sweden』(2025年6月)

Avfall Sverige『2023 Swedish Waste Management』(2023年)

Pantamera『The Swedish deposit system』

日本容器包装リサイクル協会『スウェーデンのリサイクルのようす』

Spaceship Earth『パントってなに?スウェーデンではリサイクルボトル返却でお金が戻ってくる!』(2025年6月)

*7)ゴミ出しルールの遵守とSDGs

外務省『SDGsとは? | JAPAN SDGs Action Platform』

国連広報センター『持続可能な開発目標』

国連『Goal 12 | Department of Economic and Social Affairs』

近畿エコロサービス『SDGsが掲げる17の目標と産業廃棄物処理の関係を解説』

Spaceship Earth『SDGs17の目標を一覧表で紹介!環境問題や私たちにできることとは』

*8)まとめ

環境省『WBCSD(持続可能な開発のための世界経済人会議)とのGCP(グローバル循環プロトコル)の開発における協力強化について』

経済産業省『成長志向の資源循環経済システム「サーキュラーエコノミー(循環経済)」とは?』

NEWSCAST『世界の廃棄物管理市場2025-2029』

UNEP『Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution』(2025年8月)

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。