温室効果ガスは、地球温暖化に大きな影響を与えるガスです。

二酸化炭素、メタン、一酸化窒素、フロンガス類などが太陽からの熱を地球にとどめる働きをします。これにより地球の気温が上昇し、気候変動や極端な気象現象が引き起こされると考えられています。

温室効果ガスの排出量を減らすためには、再生可能エネルギーの利用やエネルギー効率の改善が必要です。これらを進めることで、温暖化の主な原因と考えられている二酸化炭素の排出削減を進めようとしています。

2022年から改正温対法が施行され、国・地方自治体・企業がより積極的に温室効果ガスの排出削減を進める環境が整えられました。個人でも、温室効果ガスの排出削減に参加することができます。今回は温室効果ガスと地球温暖化、SDGsとの関わりについて解説します。

目次

温室効果ガスとは?簡単に解説

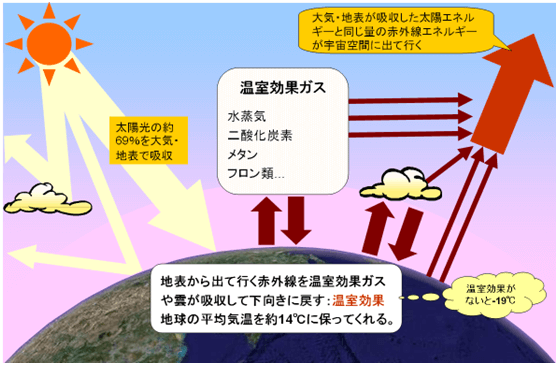

【温室効果の仕組み】

温室効果ガスとは、大気を構成する成分のうち、温室効果をもたらすガスのことです。*1

温室効果とは、地表から出る熱を大気が吸収することで、仕組みは以下のようになっています。

温室効果があることで、地球の平均気温はおよそ14℃に保たれています。もし効果が失われると-19℃まで地球の表面温度が低下すると言われています。

つまり、適正な量の温室効果ガスは地球にとって不可欠なものです。しかし、人間の活動により温室効果ガスが過剰に増えたことで、地球温暖化が進んでいるのです。

地球温暖化との関係

温室効果ガスと地球温暖化の関係に注目が集まるようになったのは20世紀後半のことです。1985年にオーストリアのフィラハで開催されたフィラハ会議において、二酸化炭素の影響による地球温暖化の加速が大きく取り上げられました。*4)

その後1988年に、国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)は気候変動に関する政府間パネル(IPCC)を立ち上げました。この組織は人間活動が気候変化に与える影響などについて研究するもので、世界中の科学者が協力し、定期的に報告書を作成しています。*5)

最新の報告書である第6次報告書では、「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことは疑う余地がない」「広範囲にわたる急速な変化が、大気、海洋、雪氷圏及び生物圏に起きている」としています。*6)

また、第6次報告書では工業化前(1850年ころ)と比べ1.07℃気温が上昇したとしていますが、そのうち、すくなくとも1℃は温室効果ガスが寄与しているとしています。*6)

【子供向け】温室効果ガスとは

温室効果ガスとは、地球のまわりにある「あたたかいふく」のようなものです。太陽の光が地球にあたってあたたまり、その熱が宇宙ににげないようにするはたらきがあります。これによって、地球は人や動物がくらしやすいあたたかさをたもっています。

でも、この温室効果ガスがふえすぎると、地球がどんどんあたたかくなってしまい、「地球温暖化」というもんだいが起こります。氷がとけて海の水がふえたり、強い雨やかんばつなどの異常気象がふえることがあります。

温室効果ガスには、二酸化炭素(にさんかたんそ)やメタン、水蒸気などがあります。とくに二酸化炭素は、車や工場、電気をたくさん使うことでふえてしまいます。

電気をむだづかいしない、ごみをへらす、木をうえるなど、わたしたちにもできることがあります。地球を守るために、すこしずつ行動していくことが大切です。

温室効果ガスの種類と特徴

IPCCの第6次報告書でもわかるように、温室効果ガスは地球気温上昇の大きな原因となっています。ここからは具体的に温室効果ガスの種類や特徴を確認していきます。

京都議定書では6種類の排出を規制

温室効果ガスは様々な種類がありますが、京都議定書では以下の6つのガスを温室効果ガスと規定し、排出を規制しました。

- 二酸化炭素

- メタン

- 一酸化二窒素

- ハイドロフルオロカーボン

- パーフルオロカーボン

- 六フッ化硫黄

*10)

それぞれ詳しくみていきましょう。

| 名称 | 化学式 | 特徴 | 主な発生源・利用 | 規制・影響 |

| 二酸化炭素(炭酸ガス) | CO₂ | 無色無臭の気体。最も代表的で地球温暖化への影響が大きい温室効果ガス。 | 生物の呼吸、発酵、火山活動、化石燃料の燃焼、石灰石+塩酸反応など。利用例:ドライアイス、炭酸水、消火剤。 | 大気中濃度増加が地球温暖化の最大要因。削減策は再生可能エネルギー導入や省エネ推進。 |

| メタン(沼気) | CH₄ | 可燃性。二酸化炭素より温室効果が高い。天然ガスの主成分。 | 沼や湿地の発酵、炭鉱火災、牧畜(特に牛のゲップ:1日約300L)。 | 温室効果ガスの約4%を占める。大気中寿命は約12年。農業・畜産分野で削減策が求められる。 |

| 一酸化二窒素(亜酸化窒素/笑気) | N₂O | 甘い匂いを持つ無色ガス。吸入で多幸感を与えるため「笑気」と呼ばれる。赤外線を吸収し強い温室効果を持つ。 | 窒素肥料、バイオマス燃焼、ロケット燃料、麻酔剤。自然発生は土壌や海洋。 | 大気中寿命109年と長く、削減が困難。京都議定書規制対象。 |

| ハロカーボン類(CFC・HCFC・HFCなど) | 種類により異なる | フッ素・塩素・臭素を含む人工物質。温室効果が非常に強力で寿命も長い。 | 冷媒(エアコン・冷蔵庫)、断熱材、スプレー噴射剤など。 | 一部はオゾン層破壊を起こすためモントリオール議定書等で規制。現在は代替フロンに移行中。 |

| パーフルオロカーボン(PFC) | 種類により異なる | 人工物質。CO₂の数千倍の温室効果を持つ。大気中で非常に安定。 | 半導体基板の洗浄、代替フロン。 | 京都議定書で規制対象。寿命が長いため削減が急務。 |

| 六フッ化硫黄(SF₆) | SF₆ | 無色・無臭で不燃性。化学的に極めて安定。人体への毒性はほぼなし。 | 電力設備の絶縁体、アルミ・マグネシウム精錬など。 | 温室効果が極めて強く、大気寿命は約3200年。京都議定書で規制対象。代替物質が未確立のため使用は限定的。 |

二酸化炭素

二酸化炭素は、地球温暖化への影響が最も大きいとされる温室効果ガスです。

化学式はCO2で、別名を炭酸ガスといいます。色もにおいもない気体であり、生物の呼吸や発酵、火山の噴火などから生成されます。

また、石灰石に塩酸を作用させることで人為的に発生させることができます。

二酸化炭素は身近なものにも活用されており、固体化させたドライアイスや、水に溶かした炭酸水、消火剤などが挙げられます。*22)

メタン

化学式はCH4で、可燃性の気体です。天然ガスの主成分ですが、炭鉱火災の原因となります。メタンには「沼気(しょうき)」という別名がありますが、沼の底の枯れた植物などが発酵するときにも発生します。*23)

メタンガスの発生原因の一つに牧畜があります。牛に代表される「はんすう動物」は、消化の過程でメタンを多く含むゲップを発生させます。1頭の牛が1日に排出するゲップの中には300リットルものメタンが含まれています。牛のゲップに含まれるメタンは温室効果ガスの4%を占めるという指摘もあるほどです。*24)

一酸化二窒素(亜酸化窒素)

一酸化二窒素は窒素酸化物の一つで、化学式はN2Oです。少量を吸うと顔面の筋肉がけいれんし、まるで笑ったように見えることから「笑気」の別名を持ちます。窒素肥料やロケットエンジンの燃料、麻酔剤の材料として使用されます。赤外線を吸収することから、一酸化二窒素も高い温室効果をもたらす気体といえます。大気中の寿命が109年と長いため、一度放出されると影響が長期化します。*7)

発生源としては、土壌や海洋から自然発生するものと、人間活動によって排出されるものがあります。人間活動の代表としては窒素肥料の使用やバイオマス燃料の燃焼、それ以外の工業活動などが挙げられます。*7)

ハロカーボン類(HFC)

ハロカーボン類は人為的に生み出された物質で、フッ素や塩素、臭素などを含みます。大気中の割合こそ少ないものの、強力な温室効果を持つ気体で、寿命が長いことから影響が長期化します。*7)

ハロカーボン類はフロン類とよばれるCFC(クロロフルオロカーボン)やHCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン類)、HFC(ハイドロフルオロカーボン類)の総称で、一般的にはフロンガスとほぼ同じ意味ととらえられています。

ハロカーボン類は人体に毒性が小さいことなどから、エアコンや冷蔵庫の冷媒、建物の断熱材、スプレーの噴射剤として広く用いられました。

これらのガスの一部は、オゾン層を破壊することから、モントリオール議定書や「特定物質の規制等によるオゾン層保護に関する法律」などにより規制されています。*7)

パーフルオロカーボン(PFC)

パーフルオロカーボンも人為的に生み出された物質です。半導体基板の洗浄剤やフロンガスに代わる代替フロンとして用いられましたが、二酸化炭素の数千倍に及ぶ温室効果があることがわかり、京都議定書で規制対象とされました。

大気中での寿命が長く、影響が長期化する点でもハロカーボン類と同様です。*8)

六フッ化硫黄(SF6)

六フッ化硫黄とは、フッ素と硫黄からなる化合物です。化学的に非常に安定し、人体に害がなく不燃性であることから、電力プラントの絶縁体やアルミニウム、マグネシウムの精錬などの際に使用されてきました。

強力な温室効果を持ち、3200年という驚異的な寿命を持つことから長期間にわたって温室効果をもたらすと懸念されています。*9)そのため、京都議定書で規制の対象となりました。*9)

現在、代わりとなる物質が開発されていないことから、細心の注意を払いつつ使用されています。*9)

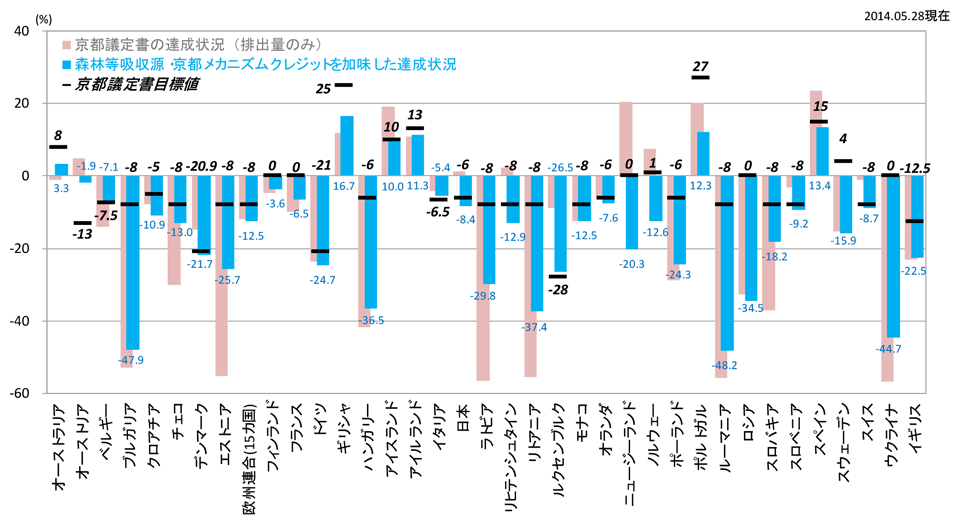

京都議定書で排出を規制した効果

【京都議定書の達成状況】

これらのガスについて、京都議定書では1990年の温室効果ガス量を基準に削減する割合が決められました。目標達成期間は2008年から2012年までの5年間とされました。

京都議定書第3条では先進国や東欧・ロシアなどの市場経済移行国全体で、1990年の水準より二酸化炭素を5%削減すると定めています。

上のグラフは、各国の排出量に森林による吸収量を加味したものです。排出量(ピンク)だけを見ると、ニュージーランドやスペイン、アイスランドなどが目標を達成できていませんが、森林による吸収を加味した排出量(青)を見ると、全ての国が京都議定書目標値を下回っていることがわかります。*11)

続いては、温室効果ガスの発生原因について掘り下げて見ていきましょう。

温室効果ガスの発生原因

まずは、温室効果ガスと一口に言っても、地球温暖化に与える影響は異なります。まずは、地球温暖化に強い影響を与えている温室効果ガスのランキングを確認しましょう。

温室効果ガスの発生原因ランキング

| 1位 | 二酸化炭素 | 66% |

| 2位 | メタン | 16% |

| 3位 | フロンガス類 | 10% |

| 4位 | 一酸化二窒素 | 7% |

温室効果ガスが地球温暖化にどの程度影響を与えているかを示す度合いを寄与度といいます。寄与度が高い順にランキング形式でまとめました。

寄与度が最も高いのは二酸化炭素、次いでメタンやフロンガス類、一酸化二窒素と続きます。フロンガス類とは、HFCやCFCといったフロンガスのことです。CFCは京都議定書では規制対象とされませんでしたが、オゾン層破壊を食い止めるためのモントリオール議定書では規制対象とされています。*13)

次からは、最も寄与度が高い二酸化炭素の日本における発生原因について見ていきましょう。

温室効果ガスの排出割合がもっとも多いのは二酸化炭素

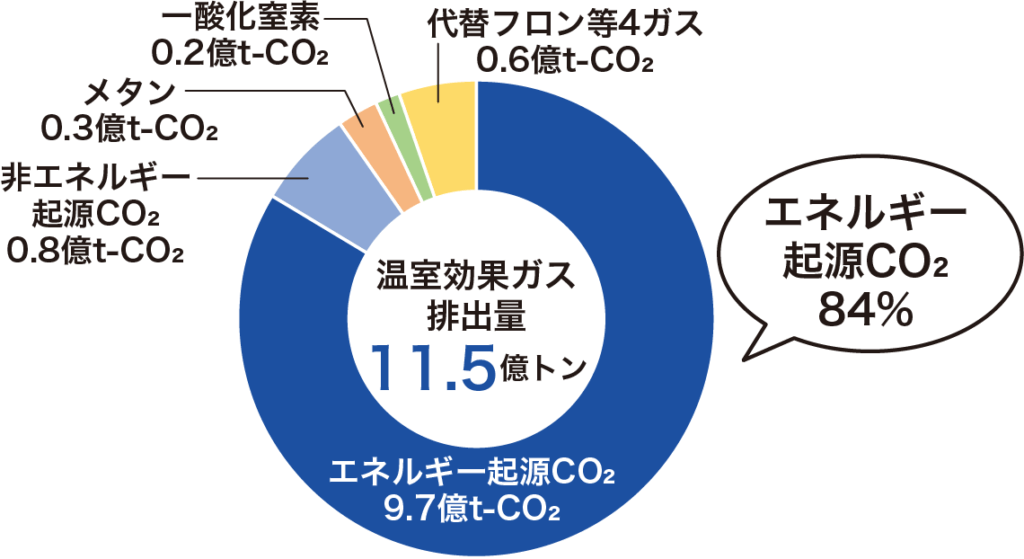

【日本の温室効果ガス排出量(2020年度)】

日本で排出される温室効果ガスの84%がエネルギー起源の二酸化炭素です。つまり、火力発電で化石燃料を燃やすときに発生していることがわかります。二酸化炭素排出量を減らすには、火力発電以外の発電方法の非常を増やす必要があるのです。

温室効果ガスの影響

温室効果ガスは地球に必要不可欠な存在である一方、過剰に排出されると深刻な環境問題を引き起こします。気温上昇による異常気象や生態系の変化、海面上昇など、その影響は地球規模で広がり、私たちの生活にも直接関わります。

ここでは温室効果ガスの主な影響を詳しく見ていきましょう。

気候変動と異常気象の増加

温室効果ガスの増加による地球温暖化は、世界各地で異常気象を引き起こしています。猛暑やゲリラ豪雨、大型台風などは日本でも実感されている現象です。これらは農業やインフラに大きな被害を与え、人々の暮らしを脅かします。

さらに降水パターンの変化により、一部の地域では深刻な干ばつや水不足が発生し、生活用水や農業用水の確保が困難になる可能性も高まっています。このように、気候変動は社会全体に連鎖的なリスクを及ぼしているのです。

海面上昇と生態系への影響

地球温暖化が進むと、南極や北極の氷床や氷河が溶け出し、海面上昇を引き起こします。これにより沿岸地域の浸水リスクが増大し、住居やインフラが脅かされます。

また、海水温の上昇はサンゴ礁の白化現象を進め、海洋生態系のバランスを崩しています。魚類資源の減少は漁業に打撃を与え、食料供給にも影響を及ぼしかねません。

結果として、私たちの食生活や経済活動にも直接的な悪影響を与える深刻な問題となっています。

人間社会と健康へのリスク

温室効果ガスの増加による影響は、自然環境だけでなく人間の健康や社会構造にも及びます。食料不足や水不足は、特に発展途上国において深刻な栄養失調や貧困の拡大を招きます。また、気温の上昇による熱中症の増加や感染症の拡大も懸念されます。

例えば、蚊を媒介とする病気が温暖化の影響で北上し、これまで見られなかった地域で流行するリスクが高まっています。温室効果ガス問題は環境課題にとどまらず、人類全体の生存基盤に直結するものといえるのです。

温室効果ガスを減らすにはどうしたらいい?

ここでは、温室効果ガスを減らすにはどうしたらいい?について紹介します。

電気のムダづかいをなくす

電気は火力発電などで作られることが多く、その過程で多くの二酸化炭素(CO₂)が排出されます。そのため、こまめに電気を消す、待機電力を減らす、省エネ家電を使うといった行動は、温室効果ガスを減らすのに効果的です。

エアコンの温度設定を見直したり、LED照明に切り替えることでも電気の使用量を減らすことができます。家庭や職場での小さな意識が、大きな環境保護につながります。

車のかわりに公共交通や自転車を使う

自動車の利用は便利ですが、ガソリンや軽油を使うことで大量のCO₂を排出します。短い距離なら自転車を使う、長距離なら電車やバスなどの公共交通機関を選ぶことで、一人あたりの排出量を大きく減らすことができます。

特に通勤や通学など毎日の移動を見直すことが、温室効果ガスの削減に直結します。健康にもよく、渋滞や騒音の軽減にもつながる取り組みです。

再生可能エネルギーを選ぶ

太陽光・風力・水力・地熱などの再生可能エネルギーは、発電時にCO₂を排出しないクリーンなエネルギーです。家庭で太陽光発電を導入したり、電力会社の「再エネプラン」を選ぶことで、日々の生活から出る温室効果ガスを大きく減らすことができます。

また、再生可能エネルギーを選ぶ消費者が増えれば、発電事業者も供給を増やすようになり、社会全体の脱炭素化が進みます。

リサイクルやごみの削減を意識する

ごみを燃やすときに発生するCO₂も温室効果ガスの一因です。そのため、そもそもごみを出さない工夫が大切です。たとえば、詰め替え商品を使う、マイバッグやマイボトルを持ち歩く、食品を無駄にしないといった行動はすぐに実践できます。

また、ペットボトルや古紙などはしっかり分別してリサイクルに出すことも重要です。日常生活の中で意識を変えるだけで、環境への影響を大きく減らすことができます。

地産地消の食品を選ぶ

食べ物が遠くから運ばれてくると、その分トラックや船、飛行機などの輸送手段でCO₂が排出されます。そこで、地域で生産された食品=「地産地消」の商品を選ぶことで、輸送にかかるエネルギーを削減できます。

地元の農産物を買うことは、新鮮でおいしいだけでなく、生産者を応援することにもつながります。買い物の際に「産地」に注目することで、環境に優しい選択ができます。

温室効果ガスを減らすための国の取り組み

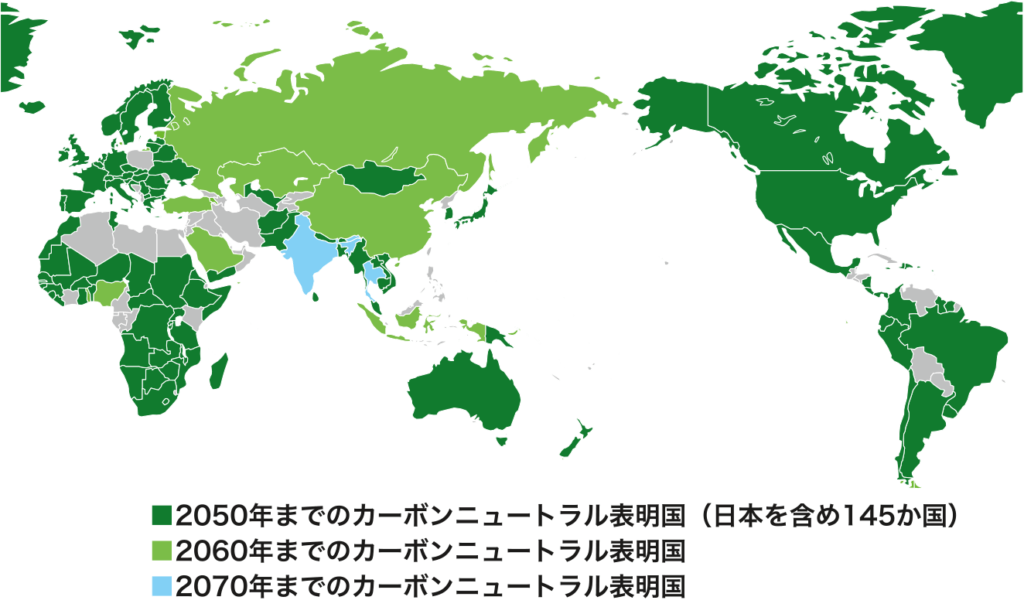

【カーボンニュートラルを表明した国や地域】

ここからは、温室効果ガスを減らすための国の取り組みを見ていきましょう。

カーボンニュートラルの推進

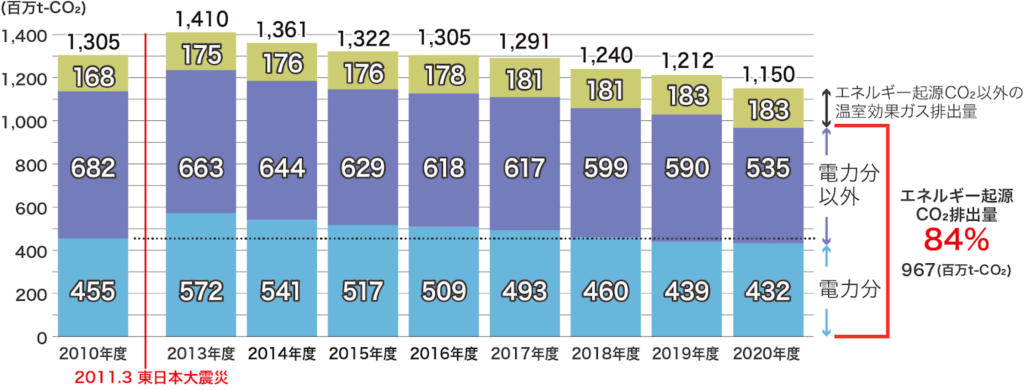

【日本の温室効果ガス排出量の推移】

国は二酸化炭素の排出量と吸収量を等しくし、実質的な二酸化炭素排出量をゼロにするカーボンニュートラルを2050年までに達成するとしています。

日本は2013年度以降、二酸化炭素を含む温室効果ガスを削減し続けています。

今後も、再生可能エネルギーの割合増加や電気自動車の導入といった非電力部門での二酸化炭素排出量削減を進める方針です。

改正温対法の施行

改正温対法(改正地球温暖化対策推進法)が2021年5月に成立し、2022年4月に施行されました。主な改正点は以下の3点です。

- 基本理念の新設

- 地域レベルでの脱炭素化の推進

- 企業の脱炭素化の推進

*15)

パリ協定やカーボンニュートラルの内容を基本理念とし、脱炭素を国として推進することを表明しました。また、地方自治体に脱炭素に関する施策の目標設定を求めています。さらに、企業に対しては温室効果ガスの排出量に関するデータの開示を、電子システムで報告するよう求めました。これにより、データ公表までの期間短縮を図ります。

温室効果ガスを減らすための企業の取り組み

企業も、温室効果ガス排出削減についての取り組みを求められています。ここでは、データ開示以外の企業の取り組みを2つ取り上げます。

再生可能エネルギーへの切り替え

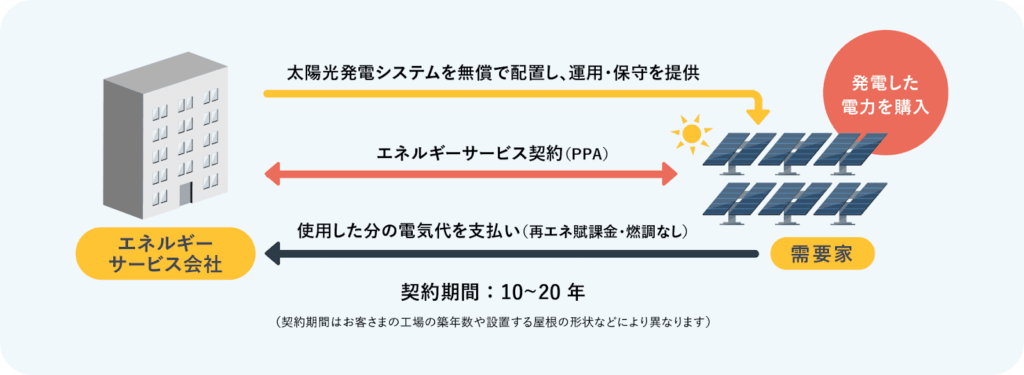

【PPAモデルとは】

再生可能エネルギーに切り替える方法は大きく分けて3つです。1つ目が電力を再生可能エネルギー由来のものに切り替えることです。電力事業者が用意する再生可能エネルギー由来の電力を使用するプランに変更します。*16)

2つ目は、自社で太陽光発電施設などを導入することです。事業所の屋根に太陽光パネルを設置し、自社で使用する電力を賄うことができます。そして、不足分だけ電力会社から購入するようにすれば、再生可能エネルギーの使用割合を増やすことができるのです。*16)

3つ目はPPAモデルを採用することです。

PPAモデルとは、企業が保有する施設の屋根や使用していない土地などに専門業者が無償で発電設備を設置し、そこで生み出された電力を企業が購入して使う仕組みです。PPAモデルは初期投資なしでスタートできるので、手軽に導入可能な方法だといえます。*16)

省エネ機器や電気自動車の導入

省エネ機器を導入することでも二酸化炭素排出量を削減できます。たとえば、防犯・警備の分野で有名なセコムグループでは、蛍光灯のLED照明化で電力使用量を60%削減するほか、空調機器の性能アップなどにより電力使用量を40%削減しています。*17)

企業による電気自動車導入も進んでいます。配送大手のヤマトホールディングスでは、小型商用EVトラックを2020年1月から導入しています。*18)

温室効果ガスを減らすために私たちができること

温対法の改正により、国や地方自治体、企業の二酸化炭素排出削減が急ピッチで進んでいることがわかりました。続いては温室効果ガス削減に向けて、私たちができることを4点取り上げます。

節電・省エネを実行

1つ目は節電や省エネの実行です。先ほど述べたとおり、温室効果ガス排出量のおよそ84%が発電などのエネルギー起源であることがわかっています。私たちが、過度な冷暖房の使用を控えることで、二酸化炭素排出量の削減に貢献できます。*19)

さらに、LED照明への交換や省エネ性能が高い家電の買い替え、電気自動車やプラグインハイブリッド車の導入により、生活全体を通じた温室効果ガス排出量の削減が可能です。移動手段として自転車や公共交通機関を利用することも効果的です。*19)

食品ロスを減らす・地産地消を心がける

2つ目は食品ロスを減らすことです。廃棄食品を埋めると強力な温室効果をもつメタンを発生させてしまいます。地域で生産された食べ物を、地域で消費する「地産地消」も効果的です。遠隔地に輸送しなくて済む分、輸送で発生する燃料由来の二酸化炭素排出量を減らせるからです。*19)

3Rやリペアの実施

3つ目は3Rやリペアの実施です。再利用するリユース、ゴミの量をできるだけ減らすリデュース、使い終わったものを再度資源に戻して製品材料とするリサイクルの3Rを徹底することで、新たな製品生産・輸送で発生してしまう二酸化炭素の量を抑えられます。*19)

破損したものを修理するリペアも、同様に二酸化炭素排出量削減に役立ちますので積極的に取り組みたいところです。*19)

再生可能エネルギーの導入

4つ目は再生可能エネルギーの導入です。自宅で再生可能エネルギーを導入する方法は2つあります。1つ目は自宅に太陽光発電設備を設置すること。2つ目は自宅で使用する電力を再生可能エネルギー由来のものに切り替えることです。

太陽光発電設備と蓄電池を組み合わせると、1日を通じて再生可能エネルギーを利用することが可能となります。また、電力会社のプランを再生可能エネルギーを利用したものに切り替えることでも温室効果ガス排出削減に貢献できます。

温室効果ガスに関するよくある質問

ここでは、温室効果ガスに関するよくある質問について、いくつか紹介します。

温室効果ガスとはどのようなもの?

温室効果ガスとは、大気中に存在し、地球に届いた太陽の熱を地表にとどめる働きをもつ気体のことです。この効果によって地球の気温は一定に保たれ、私たちが暮らしやすい環境が維持されています。

しかし、これらのガスが増えすぎると、地球全体の気温が異常に上がる「地球温暖化」につながります。主な温室効果ガスには、二酸化炭素(CO₂)、メタン(CH₄)、一酸化二窒素(N₂O)、フロン類などがあります。

主な温室効果ガスの種類とその割合は?

大気中に存在する温室効果ガスのうち、最も多く、かつ温暖化に与える影響が大きいのは二酸化炭素(CO₂)で、全体の約75%を占めています。次いで、メタン(CH₄)が約17%、一酸化二窒素(N₂O)が約6%、フロン類などの人工ガスが約2%となっています(IPCCデータを参考)。

メタンやフロンはCO₂より濃度は低いものの、温室効果の強さは数十倍~数千倍におよび、対策の優先度も高いとされています。

温室効果ガスや地球温暖化は嘘?

「温室効果ガスや地球温暖化は嘘」という意見もありますが、科学的な根拠に基づいた観測や研究が世界中で行われており、気温上昇や氷河の融解、海面上昇などが実際に確認されています。

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)など国際的な機関が長年にわたり報告しており、99%以上の気候科学者が地球温暖化の原因に温室効果ガスが関係していると認めています。誤解ではなく、現実的な問題です。

水蒸気は温室効果ガス?

水蒸気も温室効果ガスの一つです。実は水蒸気は大気中に最も多く存在し、温室効果にも強く影響しています。ただし、水蒸気は人間の活動によって直接排出されるものではなく、気温の上昇によって自然に増減する「結果としての温室効果ガス」とされます。

一方で、二酸化炭素やメタンなどは人間の活動で直接排出され、それが間接的に水蒸気を増やし、温暖化を加速する原因になると考えられています。

温室効果ガスとSDGs

最後に、温室効果ガスとSDGsの関係について確認します。

温室効果ガスの排出削減はSDGsの重要テーマの一つで、特に目標13と深いかかわりを持っています。

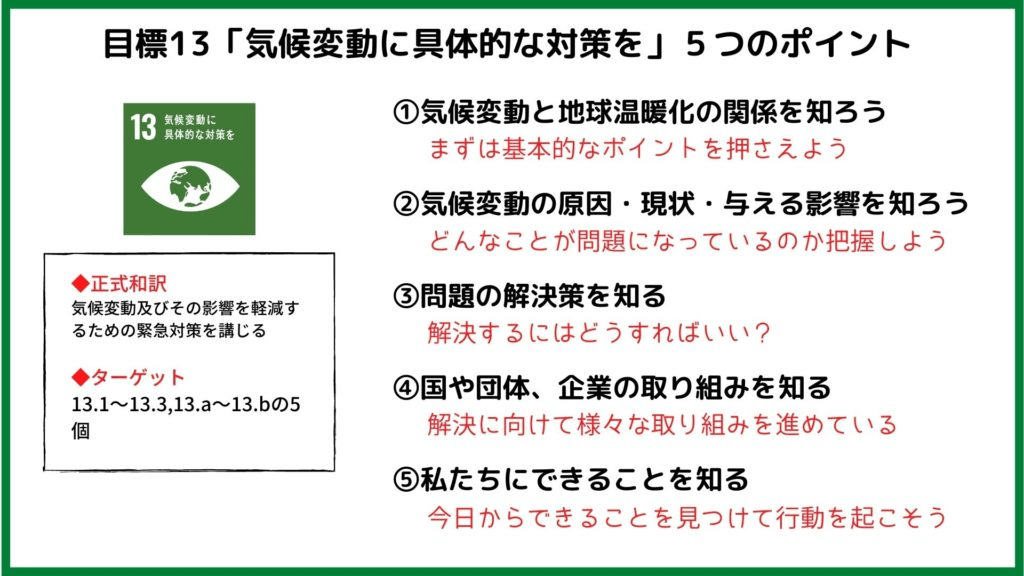

目標13「気候変動に具体的な対策を」との関わり

【SDGs目標13の概要】

目標13「気候変動に具体的な対策を」では、地球温暖化の原因となっている温室効果ガスの削減が重要テーマとなっています。

これまで述べたように、温室効果ガスは地球温暖化の主要な原因と考えられています。2015年に締結されたパリ協定では、途上国を含む全ての国々が二酸化炭素の排出削減の対象となることが定められました。*21)

世界の平均気温を産業革命以前に比べ、2℃より十分低く、1.5℃以内に抑える努力をすることや、21世紀後半には温室効果ガスの排出量と森林などによる吸収量のバランスをとることなどが定められました。*21)

日本も、その方針に従い2050年までのカーボンニュートラル達成や改正温対法の施行などによる国内体制の整備を行ってきました。こうした流れは一過性のものではなく、世界全体の潮流として定着しつつあります。

まとめ

今回は温室効果ガスについてまとめました。私たち人類の多くは産業革命や工業化を達成し、豊かな生活を手に入れました。しかし、それと引き換えに二酸化炭素やメタンといった温室効果ガスが飛躍的に増加し、地球温暖化の原因となりました。

また、工業化の過程で生み出されたフロンガス類はフロンを破壊するだけではなく、強力な温室効果を持っていることもわかっています。地球温暖化のこれ以上の進展を阻止するには、国や地方自治体、企業に任せておくだけではなく、個人でも温室効果ガスの排出削減を意識した生活を送る必要があるのではないでしょうか。

<参考文献>

*1)気象庁「温室効果ガスの用語解説」

*2)気象庁「気象庁|ヒートアイランド現象と地球温暖化は違うのですか?」

*3)気象庁「展示室1 温室効果ガスに関する基礎知識」

*4)全国地球温暖化防止活動推進センター「1-6 いつから地球温暖化が問題とされるようになったのか」

*5)全国地球温暖化防止活動推進センター「IPCCとは? 」

*6)経済産業省「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第 6 次評価報告書第 1 作業部会報告書(自然科学的根拠」

*7)気象庁「展示室1 温室効果ガスに関する基礎知識」

*8)宮城県「環境用語集」

*9)気象研究所「1. 六フッ化硫黄(SF6)について」

*10)森林・林業学習館「京都議定書の概要」

*11)地球環境研究センターニュース「附属書I国の京都議定書(第一約束期間)の達成状況」

*12)WMO「WMO 温室効果ガス年報」

*13)環境省「オゾン層破壊物質と温室効果ガスの関係」

*14)資源エネルギー庁「環境 | 日本のエネルギー 2022年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」」

*15)環境省「改正地球温暖化対策推進法について」

*16)再エネスタート「企業の方へ | 「再エネ スタート」はじめてみませんか 」

*17)セコム株式会社「地球温暖化防止|脱炭素・循環型社会|サステナビリティ重要課題」

*18)ヤマトホールディングス「日本初、宅配に特化した小型商用EVトラックを導入」

*19)国際連合広報センター「個人でできる10の行動」

*20)スペースシップアース「SDGs13「気候変動に具体的な対策を」の現状と私たちにできること、日本の取り組み事例」

*21)資源エネルギー庁「今さら聞けない「パリ協定」 ~何が決まったのか?私たちは何をすべきか?」

*22)コトバンク「二酸化炭素(にさんかたんそ)とは?」

*23)コトバンク「メタン(めたん)とは? 意味や使い方 – コトバンク」

*24)学研「ウシのげっぷは温暖化に関係しているの? | 大気 | 環境なぜなぜ110番 | 科学 | 学研キッズネット」

*25)気象庁「ハロカーボン類(フロン類)」

*26)環境省「フロン排出抑制法の概要」

*27)コトバンク「パーフルオロカーボンとは? 意味や使い方 – コトバンク」

この記事を書いた人

馬場正裕 ライター

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。