NPO法人ジャパンワイルドライフセンター 佐草和泉さん 佐草優里さん インタビュー

佐草和泉

1963年3月6日、山形県山形市生まれ。(株)学習研究社で佐草一優(夫・初代代表)と出会い、退社後、1986年に有限会社我夢プロダクションを起業し、科学雑誌の企画編集を請け負う。その後1995年同社にて、佐草一優を院長に迎え野生動物の診察も行うのづた動物病院を開設。2007年佐草一優が設立したNPO法人ジャパンワイルドライフセンター理事に就任。同団体にて、動物病院と共に傷病野生鳥獣の救護の他、野生動物保護、環境保全の啓蒙・啓発を行う。2013年佐草一優急逝により、2代目代表理事に就任し、今に至る。

佐草優里

1999年6月19日、東京都町田市生まれ。幼少の頃より父(先代代表 故 佐草一優)の仕事の影響で身近に野生動物がいる環境で育つ。2013年に大黒柱である佐草一優を失くしたことで自分の将来について見つめ直し、2019年に自分が僅かにでも戦力になるのならと有限会社我夢プロダクションへ入社し、のづた動物病院の総務を担当しながらNPO法人ジャパンワイルドライフセンター(通称:JWC)の運営も兼任する。現在は「目の前の、ちいさな命を救いたい」という想いの下、東京都で大型の野生動物救護・保護園を造ることを目指し、精力的に活動の場を広げている。

目次

Introduction

ジャパンワイルドライフセンターは、「目の前のちいさな命を救いたい」を活動理念に、東京都町田市を拠点に傷ついた野生動物の保護・治療にあたるNPO法人です。

1988年に前身となる『野生動物調査室』を開設してから30年以上、傷ついた野生動物を治療するだけでなく、その後のリハビリや自然に返すところまでを一貫してサポートしています。

今回は代表理事の佐草和泉さん、のづた動物病院での総務とJWCの運営を兼任する娘の優里さんに、これまでの困難や今後叶えたい大きな夢についてお話をお伺いしました。

目の前のちいさな命を救いたい

–まずは御法人の事業内容のご紹介をお願いいたします。

優里さん:

ジャパンワイルドライフセンターは、動物病院が受託する環境省と東京都獣医師会の協力事業として、傷病野生鳥獣保護を行う団体です。「目の前のちいさな命を救いたい」を理念に、傷ついた野生動物を保護し、元の環境にリリースできるまでのサポートを行っています。

具体的な治療については、提携する「のづた動物病院」に依頼してるため、私たちの活動は保護と治療後の簡単な処置やリハビリが中心です。

NPO法人と動物病院で、力を合わせて活動している形ですね。

それ以外のNPO法人の大きな役割としては、両者が一体となって、野生動物の救護という一つの目的を叶えています。

野生動物の美しさと強さに「負けた」

–活動のきっかけはどのようなものだったのですか?

和泉さん:

これはよくお話しするエピソードの一つなのですが、夫が野生動物に強い関心を持ったのは学生時代の出来事がきっかけでした。獣医学部在学中に丹沢の山に登った際に、野生の鹿を見かけたんです。

それまで野生動物というと、人間の世界に棲む動物たちとは違うイメージがあったそうです。でも、そのとき出会った鹿はそれはもう綺麗で雄々しくて。彼の言葉でいうと「負けた」と思ったそうなんです。

卒業後の夫は、そんな体験をきっかけに始めた科学雑誌を編集する仕事をし、環境問題、特に野生動物と人間との関わりについて理解を深めていきました。

そのような中で夫は、当時の動物と人間との関わりの大前提だった「傷ついた動物を見ても人間が手を出しては行けない」という考え方に次第に疑問を持つようになります。

実は、野生動物のケガや病気の原因は人間にあることも多いんです。

確かに人間も、動物たちから何らかの被害を受けることはあります。農作物が被害に遭われている農家さんは、本当に大変だと思います。アフリカでは、一般には保護の対象として知られるゾウの被害によって亡くなる方も少なくありません。

それでも、人間の行ったことによってケガをしてしまったり、命を落としたりしている野生動物がいることも事実です。自分たちが傷つけたのに手当もしないというのが、これから動物の医療を目指そうとする夫にとっては納得できないことだったのだと思います。

そしてそんな疑問がどんどん膨らんできて、「雑誌の編集だけでは机上の空論だ」「自分ができることは何なのか」と考えて出した答えが、獣医師として町田市に動物病院を開院することでした。

動物病院なので、当然ペットとして飼われている犬や猫が主な治療の対象になりますが、病院開設の際には「ケガをしたタヌキがいたら連れてきて」と書いたパンフレットを開院のごあいさつとしてご近所に配ったりもしましたよ。

–東京都内の町田市にもタヌキが出ることもあるんですね。

和泉さん:

結構出るんですよ。そもそも、町田市に病院をオープンしたのもタヌキの存在が一つのきっかけでした。病院を作ろうとなったときに、関東近郊のいろいろな場所を考えました。「東京じゃなくて、もっと自然が豊かなところのほうが良いんじゃないか」と思っていたこともあります。

ところがそんなときに、町田市の「タヌキトンネル」の取り組みを知ったんです。今からちょうど30年前、1994年のことです。その当時、町田市の成瀬というところでは住宅開発が行われていました。

住宅開発が進むとタヌキは山を追われ、移動するために道路にも出てくるようになります。するとタヌキが車に轢かれてしまったり、反対に飛び出してきたことに驚いてハンドル操作を誤った人が、接触事故などに巻き込まれる被害も出てきたりしました。

そこで地中に四角いコンクリートを埋め、雑木林から自然公園へとタヌキが無事に道路を渡れるようにしたのがタヌキトンネルなんです。

この取り組みは、当時は税金の無駄遣いなんじゃないかと批判されたこともありました。ただ、30年も前に、この東京でそのような取り組みをしたことに意味があると思っています。田舎で野生動物の通り道を作ったり、フェンスを作って保護したりということはあっても、東京ではまだあまり聞いたことがなかったので。いたく感銘を受けましたね。

ジブリ映画に『平成たぬき合戦ぽんぽこ』というものがありますが、そこでタヌキが「町田に逃げよう」と言っている場面があります。これも、町田市の取り組みを受けての言葉なのかもしれません。時間があったら、ぜひ見直してみてください。

そして町田市は夫が大学生時代に暮らした場所であり、私の実家がある場所でもありました。そんな不思議な縁があって「町田にしよう」と決めてからは、まるで導かれるように、トントン拍子に話が進んでいったような気がします。

活動を支えてくれるのはいつも人の力だった

–ここまでお伺いしているとずっと順調だったように思えてしまいますが、長く活動する中では困難に見舞われたこともあったのでしょうか?

和泉さん:

やはり、10年前にのづた動物病院の院長であり、当法人の創設者である夫が亡くなったときは大変でした。本当に運営が厳しくて、当時手を広げていた海外での活動も縮小せざるを得ませんでした。

それどころか、採算ベースで言えば一度事業を畳んだほうが良いと言うところまできていて。でも、院長の思いをずっと間近で見てきたスタッフや子どもたちの「何とか続けていこう」という気持ちに支えられましたね。

本当に人の力というのは大きくて、それは悩みの尽きない資金面で常に支えてくださる会員様に関しても同じことです。野生動物というのは、ペットのように治療費を負担する飼い主さんがいるわけではありません。

収益が上がる活動ではないので、現状は会員さまの助けがなければ継続が難しい状況です。

–資金面の課題というのは、やはり現在でも懸念しているところなのですね。

優里さん:

資金面に関しては、私がこの仕事に加わるようになったここ5〜6年、特にここ2年ほどは新しいことにも果敢に挑戦してきました。例えばクラウドファンディングや、SNSでの頻繁な発信がそうですね。

X(Twitter)やInstagramはもちろん、YouTubeの開始、アメブロの更新頻度の改善など、認知を広める取り組みによって着実に会員様の数が増えてきています。

しかもこれは資金集めにもなると同時に、野生動物のことをもっと知ってもらおうという、当法人の活動の根本に近い取り組みでもあります。実際に、SNSを見て「ケガをした動物を思いがけず保護してしまったというときに参考にさせてもらいました」とコメントをいただいたりして。

また、特に良かったと思うのは、今回のように取材の機会をいただくことが増えてきたことですね。

SNSでの野生動物に関する発信は、当法人の中では以前はネガティブに捉えられることも多かったんです。それは、「活動に批判的な意見が出てきたらどう対応すれば良いのか」とか、「批判への対応に時間と労力を取られて野生動物たちのお世話がやりにくくなったら本末転倒なのではないか」との考えからでした。

ただ、SNSはこれまで私たちの声が届かなかった、訴えが刺さらなかった層にまで広くアプローチできる有効な手段です。それはクラウドファンディングも同様ですね。私たちが本当にやりたいこと、つまり傷ついた野生動物たちを助けるためには、たとえ批判されても気にしている場合ではない、背に腹はかえられないという思いです。

しかも、このように認知を広げることは、野生動物に対する理解を広げていく活動にもなります。理解が広がれば、人間の行動が原因となって傷ついてしまう野生動物も減っていくでしょう。

私たちが最終的に目指しているのは、傷ついた野生動物を助けることではなくて、傷つく野生動物がいなくなる社会を作ることなんですよ。

夢は社会全体に働きかける拠点を作ること

–傷ついてしまう野生動物が私たちが今すぐにでもできることにはどのようなことがあるのでしょうか?

優里さん:

具体的なことを話し出すときりがないんですが、ほんの少し意識を変える方法としては、まず目を向けることです。ぜひ、まずは朝玄関から出て目的地に着くまでに、どれだけの野生動物を見かけたかを数えてみてほしいですね。

例えば鳥を見かけたとします。その鳥の名前は何というのか、何を食べて生きているのか、どのような生態なのかを調べてみてください。ゲーム感覚のような感じですね。

sy_019-1024x682.jpg)

するとその生物に関する知識が深まったり、「本当は山の中にいるはずの生物なのにどうしてここにいるんだろう」と疑問が湧いたりしてくるのではないでしょうか。

もともと日本は世界有数の多様な生物を有している国、そして動物好きな方も多い国です。かつては日本人は常に自然と隣り合わせで生活していて、近くに生息している生物の名前も、彼らが何を食べているのかも、皆さんが知っていたと思います。

ところが開発が進んで社会構造が変わって、野生動物との接点がほとんどなくなってしまいました。一度距離ができて人間のほうも世代が変わり、まったく状況が変わってしまったのが今の段階だと思います。

もう野生動物を見かけても名前もわからないし、その生態もわからない。そうなると、いざケガをして弱っている野生動物を見かけても、どうしたら良いのかがわからないんですよね。

私たちは「優しさに正しい知識を」という言葉をよく発信しています。現在はネット上やSNS上でも情報が溢れていて、しかもすべての情報が正しいとは限りません。

例えば「タヌキ 何食べる」で検索すると、「タヌキは雑食なので何でも食べます」と出てくることがあるのですが、これを「人間が食べるものでも何でも食べる」とするのは間違いです。タヌキの「雑食」というのは獣の死骸のような肉も食べれば、昆虫や木の実、野菜などを食べる「粗食」を意味します。

それを「コロッケでもハンバーグでも何でも食べる」と捉えてタヌキに与えてしまうと、人間と体の構造が異なる彼らはたちまち病気になってしまうでしょう。

このように人間が優しさから起こした行動が、かえって悲しい結果を招くことのないようにするため、合わせて正しい知識も持っていただきたいということなんです。

だから正しい情報を発信したり、長い時間をかけてでも人間の野生動物に対する姿勢を整えたりすることも、私たちの使命の一つだと思っています。

–最後に、そのような長期的な目標を掲げる中で、今後特に取り組んで行きたいことを教えてください。

優里さん:

まずは「目の前のちいさな命を助けたい」、この原点を忘れずに地道にやっていくことだと思います。ただ、実は大きな夢もあるんです。

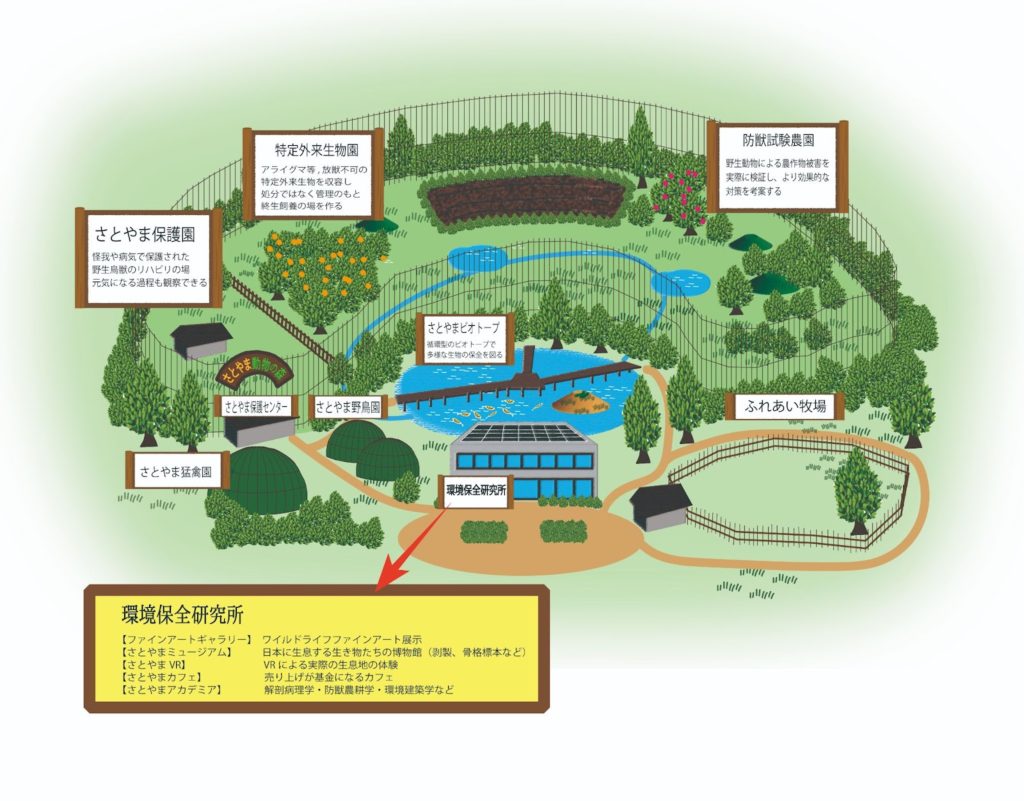

絵空事と言われてしまうかもしれませんが、ここ町田に、野生動物の保護施設を作りたいと考えています。保護活動だけでなく、病理解剖や終生飼養にも取り組める施設です。

病理解剖というのは、亡くなった野生動物の死因を特定していく作業です。例えば野生のタヌキが車に轢かれたわけでもなく、口から血を流しているわけでもなく亡くなっていたら、少し怖いですよね。

設備の整った研究施設があれば、そのような人間の生活を守ることにつながる取り組みもできます。

そして終生飼養というのは、その施設の中でもう自然には返せない動物たちを守ることにつながります。治療したけれど両足がだめになってしまった、目が見えなくなってしまったというような動物たちが、生涯過ごせる場所があればと考えています。

これは、長らく問題になっている外来生物にも適用できるはずです。例えばアライグマは、もともとペットとして飼われていたものが逃げて繁殖し、在来種へ悪影響を与えています。

とはいえ、これも人間の勝手で起きた事態で、アライグマにはなんの責任もありません。そこで捕獲されたアライグマを、管理された場所で飼育できるようにすれば良いのではないかと考えました。これなら在来種が影響を受けることがなくなるうえ、アライグマも処分されずに済みます。

今まで「通報したら殺されてしまうから」と通報を踏みとどまっていた方も、この仕組みができれば躊躇いなく行動に移してくれるようになるのではないでしょうか。

他にも、現状多くの部分を会員様に頼っている資金面ですが、自分たちでの力でも工面していける取り組みができればと思っています。

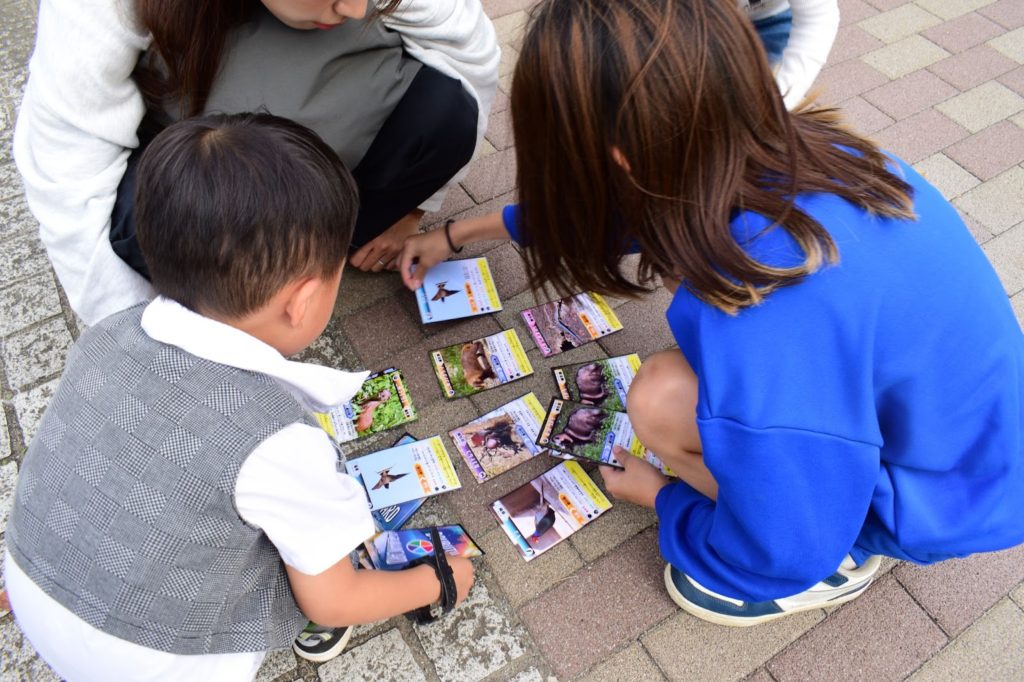

例えば遊びながら野生動物について学べる施設を作って入場料をいただいたり、「JWCカフェ」などといった形で飲食やサービスを提供したりといったことですね。

これまでも野生動物を学ぶイベントを開催してきましたが、継続的に学べる場所を作れたら、人間と野生動物が共存していく社会にまた一歩近づけるのではないかと思います。

–夢が実現されるのが楽しみです。本日は貴重なお話をありがとうございました。

この記事を書いた人

望月 優衣 ライター