気候変動や海洋汚染が進む現代において、食料の安定確保は重要な課題です。その解決策の一つとして期待されるのが陸上養殖です。

しかし、陸上養殖とはどのような仕組みなのか、まだ知らない人も多いのではないでしょうか?日本における陸上養殖の最新の動向や現状、メリット、デメリット、課題などをわかりやすく解説します。私たちの食卓を豊かにする魚の新しい養殖方法を知り、未来の食料生産の可能性を考えてみましょう。

目次

陸上養殖とは

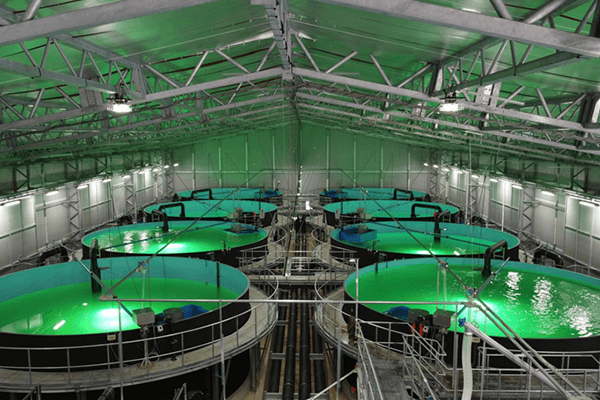

【サーモンの陸上養殖の取組(株式会社FRDジャパン)】

陸上養殖とは、その名の通り、陸上に設けられた人工的な環境で水産物を育てる技術です。天然の海や湖といった自然環境を利用するのではなく、閉鎖された水槽や池で、水温、水質、酸素濃度、餌の量などを人の手で細かく管理する点が大きな特徴です。

この陸上養殖には、大きく分けて「かけ流し式」と「閉鎖循環式」の二つの主要な方式が存在します。かけ流し式は、河川や海水などを水源とし、飼育水を常に新しい水と入れ替えながら養殖を行う方法です。一方、閉鎖循環式は、使用した飼育水を高度な浄化装置で処理し、再び養殖に利用するシステムで、近年特にこの方法が注目を集めています。

陸上養殖業は2023年4月から届け出が必要に

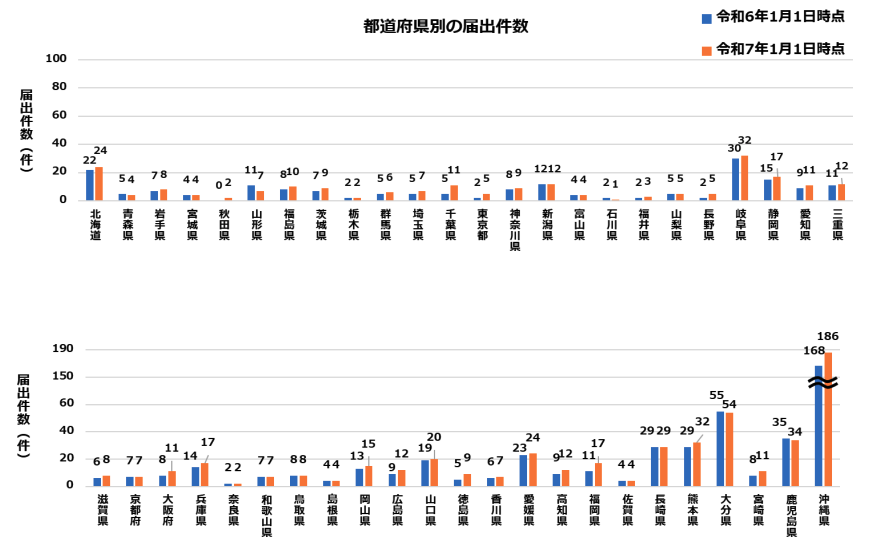

【陸上養殖業の届出件数について(2025年1月)】

2023年4月より、日本国内で陸上養殖業を営む際には、事業者はその旨を国に届け出ることが必要になりました。これは、「持続的養殖生産確保法」※に基づき、養殖業の持続的な発展と水産物の安定供給を図るための措置です。

この届出制度の導入は、国内の陸上養殖の現状をより正確に把握し、適切な指導や支援を行うことを目的としています。また、疾病の発生や蔓延を予防し、安全な水産物を消費者に届けるための基盤を強化する狙いもあります。

事業者にとっては、経営状況の可視化や、技術指導、融資などの支援策を受けやすくなるといった側面も期待できます。

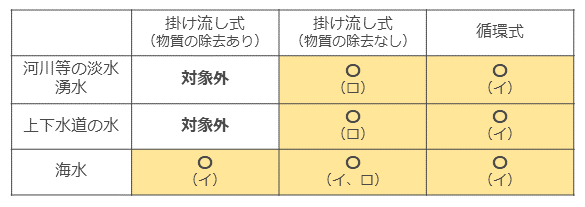

届出の対象となる陸上養殖業

届出の対象となる陸上養殖業は、主に「食用の水産物」を陸上施設で養殖する事業のうち、以下のいずれかに該当するものです。

- 海水や、淡水に塩分を加えた水などを使用して養殖している

- 閉鎖循環式で養殖している

- 餌や糞などを取り除かずに排水している(柵や網などの簡易な方法による除去も含む)

これらの条件に該当する事業者は、事業開始前や毎年度の実績について、所定の様式で都道府県知事に届出・報告が義務付けられています。ただし、

- 種苗生産

- マス・アユ・コイなどの淡水掛け流し式養殖

- ウナギ養殖

などは対象外です。

【届出の対象となる陸上産業(黄色部分)】

陸上養殖の仕組み

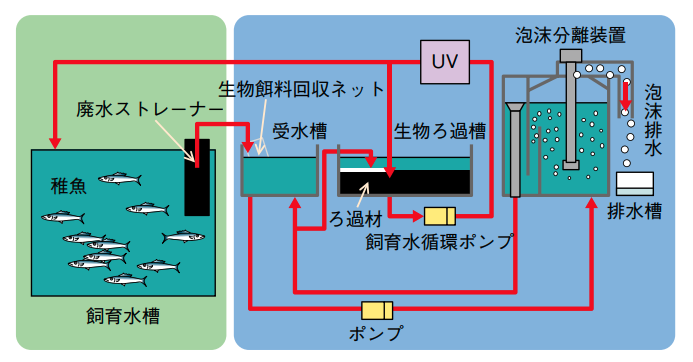

陸上養殖の核心となるのは、水産物が快適に成長できる環境を人工的に作り出し、維持する技術です。特に閉鎖循環式陸上養殖では、水槽で排出された魚の排泄物や餌の残りなどを、物理濾過、生物濾過などのプロセスを経て浄化し、再び水槽に戻します。

【閉鎖循環式陸上養殖の模式図】

この循環システムにより、大幅な節水が可能となり、環境負荷の低減に貢献します。また、水温や塩分濃度などを精密にコントロールできるため、魚種ごとに最適な飼育環境を提供でき、一年を通して安定した生産が期待できます。

さらに、外部からの病原体の侵入リスクを低減できるため、疾病の発生を抑制し、薬剤の使用量を減らすことにもつながります。例えば、天然のベニザケはアニサキスの寄生リスクがあるため生食できませんが、陸上養殖のベニザケは寄生虫のいない環境で育つため、生で食べることが可能になり、高価格で即日完売する事例もあります。

なぜ今陸上養殖が注目されているのか

陸上養殖が現代、注目を集める背景には、地球規模での食料問題や環境問題への意識の高まりがあります。天然の水産資源は、乱獲や海洋環境の変化により減少傾向にあり、将来的な食料供給に対する不安が高まっています。

このような状況下で、陸上養殖は、天然資源に依存しない持続可能な食料生産システムとして期待されています。また、気候変動による海水温の上昇や海洋酸性化といった問題は、既存の養殖業にも大きな影響を与えています。

陸上養殖は、環境変化の影響を受けにくい閉鎖的な環境で生産を行えるため、安定した供給を確保する上で重要な役割を担うと考えられています。さらに、陸上という立地を活かし、消費地に近い場所で生産を行うことで、輸送コストや環境負荷を削減できるという利点もあります。

資源循環型社会の構築

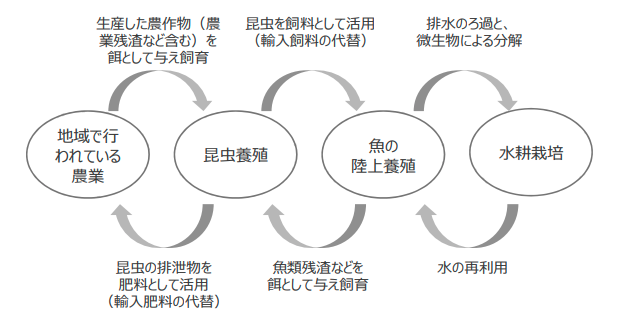

【魚の陸上養殖によるサプライチェーン内製化のイメージ】

陸上養殖は、以下に挙げる特徴から、資源循環型社会※の構築に貢献する可能性を秘めています。

排水による環境負荷の低減

閉鎖循環式陸上養殖は水の完全リサイクルなので、排水による環境負荷を低減できます。

養殖副産物の有効活用

陸上養殖と同時に注目されているアクアポニックス※は、養殖で生じる魚の排泄物を微生物が分解し、植物の栄養素として利用します。これは、資源循環型社会の構築につながる良い例と言えます。

飼料における天然資源への依存度低減

家畜のための飼料の多くは、天然の魚や大豆などから作られており、これが世界的な乱獲や森林減少の原因となってきました。陸上養殖では、昆虫や植物由来の代替飼料を活用しやすく、サーキュラー・エコノミーの考え方に基づいて資源の再利用や廃棄物削減に貢献できます。

昆虫由来タンパク質を原料とする配合飼料や、単細胞生物(水素細菌)※由来のタンパク質を原料とする配合飼料の開発も、魚粉依存からの脱却を目指す取り組みです。

種苗における天然資源への依存度低減

現在養殖されている多くの魚種は、天然種苗※に依存しています。天然種苗は自然の海や川から直接採集するため、魚が減ると養殖も不安定になり、資源への負担が大きくなります。

陸上養殖では、人工種苗を使って人の手で安定して稚魚を生産できるため、自然の資源に頼らずに済み、環境への影響も少なくなります。

藻類との複合養殖

魚類養殖と藻類養殖を組み合わせることで、栄養塩※を有効利用し、水質環境を良好に保ちつつ、二酸化炭素吸収にもつながる複合養殖研究開発が進んでいます。これは、食料生産においても資源循環型のシステム構築につながる可能性を秘めています。

地域内での生産と消費

陸上養殖は比較的場所を選ばずに設置できるため、生産されたものをその地域で消費する、「地産地消」を推進し、輸送に伴う環境負荷の削減に貢献できます。

閉鎖循環式陸上養殖では、飼育水を繰り返し利用することで、水資源を節約して利用できます。さらに、魚の排泄物や餌の残渣をバイオマス肥料として再利用したり、バイオガスを生成したりといった資源の有効活用も研究されています。

環境保全と未利用資源の活用

高田工業所と九州大学は、海藻を食い尽くしてしまうウニを捕獲し、陸上養殖で商品化する取り組みを進めています。これにより、海の環境悪化(磯焼け)※を防ぎつつ、今まで利用されていなかったウニを新たな資源として活用できます。

ウニの養殖には、廃棄される野菜や昆布などをウニの餌に使うことで、さらなる資源の循環や環境保全にもつながるのが特徴です。この取り組みで陸上養殖は、未利用資源を価値ある商品に変える役割を果たしています。

【磯焼け海域における駆除ウニの陸上養殖】

陸上養殖は、水産物の安定供給という喫緊の課題に対し、革新的な解決策を提供するだけでなく、環境負荷の低減や資源の有効活用といった多方面での貢献が期待されています。これからの水産業を牽引する重要な技術の一つと言えるでしょう。*1)

陸上養殖で育てられる魚種

閉鎖循環式陸上養殖では、現在、どのような魚種が陸上養殖で育てられているのでしょうか。また、今後陸上養殖での生産が期待されている魚種には、どのようなものがいるのでしょうか。

具体的な魚種を見ていきましょう。

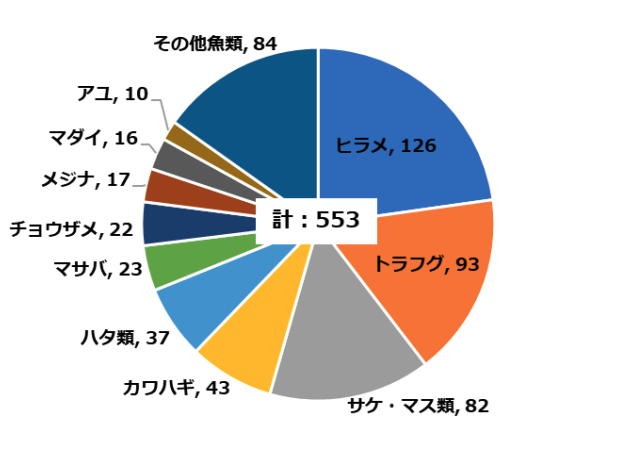

現在、陸上養殖で育てられている主な魚種

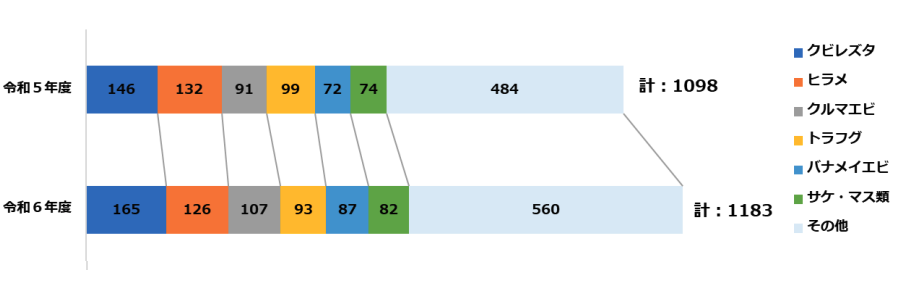

【魚類の陸上養殖種類別届出件数内訳(2025年1月時点)】

水産庁の調査によると、2025年1月時点で、日本国内の陸上養殖で生産されていることが届出された主な魚種は、以下の通りです。

- ヒラメ

- トラフグ

- サケ・マス類

- カワハギ

- ハタ類

- マサバ

- チョウザメ

- メジナ

- マダイ

- アユ

これらの魚種は、比較的飼育技術が確立されており、市場価値も高いことから、陸上養殖での生産が盛んです。特に、サーモンやトラウトは、陸上養殖の代表的な魚種として知られています。

将来的に陸上養殖が期待される魚種

【琉大ミーバイ】

更に陸上養殖では将来的に、マグロ、ブリ、ヒラマサなどの大型魚や、琉球大学が開発した「琉大ミーバイ」※のような地域特有の魚種も、将来的に陸上養殖での生産が期待されています。

マグロやブリ、ヒラマサなどの大型魚は、成長に時間がかかり、広い飼育スペースが必要となるため、従来の養殖方法ではコストがかかり、生産量が限られていました。しかし、近年では技術開発が進むにつれ、これまで養殖が難しかったこのような魚種も、陸上養殖で育てられるようになってきています。

【「みらいファーム」の年間出荷量300トン規模のサーモン陸上養殖プラント】

陸上養殖は、今後、さらに多様な魚種の生産を可能にし、私たちの食卓を豊かにしてくれるでしょう。*2)

日本における陸上養殖の現状

海に囲まれた日本において、陸上での魚介類の生産は、これまでの魚介養殖の「あたりまえ」を超えた、新たな可能性を秘めています。近年注目が高まっている陸上養殖の現状を見ていきましょう。

【陸上養殖種類別届出件数(述べ件数)の推移】

上の水産庁の資料によると、陸上養殖の届出件数は、令和5年から令和7年にかけて、増加傾向にあることが分かります。また、対象魚種や地域の広がりも見られます。

事業化が進む多様な魚種

現在、日本の陸上養殖では、多様な魚種の事業化が進んでいます。水産庁の資料では、市場の需要増加が見込まれる品目として、ブリ類、マダイ、サケマス類、ホタテなどが挙げられています。海面養殖で高い産出額を誇るブリ類、マダイ、クロマグロなども、陸上養殖での取り組みが進んでいます。

さらに、ヒラメ、トラフグといった高級魚種も陸上養殖で生産される事例が増加しています。特にトラフグにおいては、岐阜県の飛騨地域で温泉水を利用した「飛騨とらふぐ」の陸上養殖が成功し、地域ブランドとして確立され、集客や見学ツアーによる地域経済の活性化に貢献しています。

【飛騨とらふぐ】

「生食」という新たな価値を生むサーモン養殖

【九州電力「みらいサーモン」の調理例】

陸上養殖は、特定の魚種に新たな価値を与える可能性も示しています。その代表例がサーモンです。陸上養殖で育てられたサーモンは、寄生虫のリスクを低減できるため、生食が可能になるという点が大きな特徴です。

海外の安価な養殖サーモンに対抗し、国産サーモンは「新鮮さ」や「フレッシュ」を強みとした差別化によって、需要増加を目指しています。

他にも、天然のサクラマスはアニサキスなどの寄生虫リスクが高く、生食は避けられてきました。陸上養殖では配合飼料や閉鎖循環式システムの導入により、寄生虫リスクを極限まで低減できるため、生食用としての展開が進んでいます。

消費者のニーズに応える「マーケット・イン型」への転換

【養殖業に係る適正取引ガイドライン(一部)】

養殖業を持続的に発展させるためには、市場のニーズを的確に捉え、それに応じた生産を行う「マーケット・イン型養殖業」※への転換が重要です。水産庁もマーケット・イン型養殖業等実証事業を通じて、生産管理や経営効率化の自己点検、需要に応じた出荷形態の見直しなどを支援しています。

また、市場ニーズに合致した付加価値の高い系統※の開発も進められており、高成長、低魚粉飼料適応、耐病性、高温耐性、貧栄養耐性などの特性を持つ系統の作出が期待されています。

環境問題解決への貢献と技術革新

陸上養殖は、食料生産だけでなく、環境問題の解決に貢献する可能性も秘めています。日本エア・リキードは「海水アクアポニックス」※の商業化に向けた共同研究を開始しており、養殖と水耕栽培を組み合わせることで、水資源の効率的な利用や環境負荷の低減が期待されています。

このように、日本における陸上養殖は、多様な魚種の事業化、新たな価値の創出、そして環境問題への貢献といった多角的な視点から発展を続けています。技術革新や異業種からの参入も活発であり、今後の更なる進展が期待される分野です。*3)

陸上養殖のメリット

陸上養殖は、既存の養殖業が抱える課題を克服し、持続可能な社会の実現に貢献する多様なメリットがあります。主なメリットを確認していきましょう。

海面養殖の制約からの解放

陸上養殖の大きなメリットの一つは、海面養殖が抱える自然環境への依存から解放されることです。区画漁業権※といった漁業法上の制約を受けにくいため、場所の選定の自由度が高まります。

さらに、天候や海洋環境の変化に左右されにくいため、安定した生産計画を立てることが可能です。海面での漁船や漁具を用いた作業が軽減されることも、作業効率の向上につながります。

これは、高齢化が進む漁業従事者にとって、負担軽減という側面からも重要なポイントです。

成長促進と計画的な生産

陸上養殖では、水温を調整することで、魚介類の成長を海面養殖よりも促進できる可能性が示唆されています。適切な水温管理は、養殖期間の短縮につながり、結果として生産効率の向上が期待できます。

また、給餌のタイミングや量を最適化することで、より計画的な生産が可能になります。これは、市場の需要に応じた柔軟な出荷体制の構築にも寄与し、価格変動のリスクを低減する効果も期待できるでしょう。

病気リスクの低減と安全性の向上

閉鎖循環式陸上養殖をはじめとするシステムでは、病原体の侵入リスクを大幅に低減できます。海面養殖で課題となる養殖魚の疾病問題を改善し、抗菌性薬剤の使用を抑制する効果が期待されています。

これにより、消費者がより安全な水産物を口にできるというメリットが生まれます。特に、先述したように、寄生虫のリスクを低減できる陸上養殖のサーモンなどは、生食という新たな価値を提供し、市場での差別化を図る可能性を秘めています。

未利用資源の活用と地域活性化

陸上養殖は、未利用資源や遊休施設の有効活用という側面からも注目されています。例えば、温泉水の熱を利用したトラフグ養殖(飛騨とらふぐ)のように、地域の特性を活かした養殖は、新たな地域ブランドの創出につながります。

地域外からの集客や視察・見学ツアーといった形で地域経済を活性化させる効果も期待されており、地域の雇用創出にも貢献する可能性があります。また、磯焼けの原因となる駆除ウニを陸上で養殖し、商品化する試みに見られるように、環境問題の解決と経済的な価値創出を両立する可能性を示しています。

環境負荷の低減への貢献

陸上養殖は、適切に管理された場合、海域への環境負荷を低減できる可能性を秘めています。排水の管理や浄化を行うことで、海の富栄養化などの問題を抑制できます。

また、養殖と水耕栽培を組み合わせたアクアポニックスのようなシステムは、水資源の効率的な利用や廃棄物の削減につながり、より持続可能な食料生産システムの構築に貢献する可能性があります。

地域活性化と新たな産業創出

陸上養殖は地理的な制約が少なく、都市近郊や内陸部でも設置が可能です。これにより、漁業が盛んでなかった地域でも、新たな特産品の開発や雇用創出が期待でき、地域経済の活性化につながります。

さらに、ICTやAIなど先端技術を活用したスマート養殖への展開も進み、異業種からの参入や新規ビジネスモデルの創出が加速しています。

このように、陸上養殖は、生産効率の向上、安全性と品質の確保、環境負荷の低減、そして地域経済の活性化といった、多岐にわたるメリットを持つ可能性を秘めています。今後の技術革新やビジネスモデルの発展により、そのメリットがさらに拡大していくことが期待されます。*4)

陸上養殖のデメリット・課題

陸上養殖は、環境負荷の低減や安定供給といった希望に満ちた可能性を秘めている一方で、普及に向けては無視できないいくつかのデメリットや障壁が存在します。導入を検討する際には、そのメリットだけでなく、潜在的なデメリットや課題をしっかりと理解しておくことが重要です。

莫大な初期投資と運営コスト

陸上養殖を始めるにあたり、まず直面するのが施設整備にかかる高額なイニシャルコストです。閉鎖循環式陸上養殖システム(RAS)のような高度な設備を導入する場合、水槽、浄化装置、水温管理システムなど、多岐にわたる設備投資が必要となります。

さらに、電気使用料などのランニングコストも高額になる傾向があり、経営における大きな負担となり得ます。これは、特に新規参入者にとって大きな障壁となり、事業の採算性を慎重に検討する必要があります。

漁業信用保証制度※のような融資制度も存在しますが、初期投資の大きさを十分にカバーできるとは限りません。

複雑なシステムと管理のリスク

陸上養殖では、複数の機械やシステムを利用するため、故障やトラブルのリスクが相対的に高まります。特に、水質を維持するための循環システムや温度管理システムが停止した場合、養殖している魚介類に甚大な被害が及ぶ可能性があります。

また、停電などの予期せぬ事態が発生した場合も同様です。高度な陸上養殖システムを安定的に運用するためには、専門的な知識や技術を持つ人材が不可欠であり、その育成や確保も重要な課題となります。

疾病発生と蔓延の可能性

閉鎖された環境である陸上養殖施設では、ウイルスや魚病などが一旦持ち込まれると、短期間で広範囲に蔓延し、壊滅的な被害につながる可能性があります。海面養殖においても養殖魚の疾病問題は大きな課題であり、近年はワクチンを用いた予防に移行する傾向がありますが、陸上養殖においても油断はできません。

特にトラフグのように、細菌、ウイルス、寄生虫による疾病が多い魚種においては、使用できる医薬品が限られているという課題も存在します。清浄な飼育環境を維持するための厳格な衛生管理体制の構築と、早期発見・早期対応のための監視体制が必要です。

陸上養殖は、その多くの利点と可能性にもかかわらず、初期投資、運営管理、そして疾病対策といった面で、克服すべき課題が山積しています。これらの課題に対する技術革新や経営努力が、陸上養殖の持続的な発展には不可欠と言えるでしょう。*5)

陸上養殖に参入するためのポイント

陸上養殖は、水産資源の持続可能性への貢献や新たな食料供給源として注目を集めており、ビジネスとしての可能性も広がっています。とはいえ、その実現には独自の知識と周到な準備が必要です。

特に重要なポイントを確認していきましょう。

利益は出るのか

陸上養殖は初期投資や運営コストが高い一方で、高付加価値な魚種や生食用など、市場での差別化ができれば高収益も期待できます。そのためには、安定した生産や市場ニーズに応じた販売戦略が重要です。

また、成功には技術力や資金計画、販路確保が不可欠です。事前の事業計画とリスク管理が利益確保の重要な鍵となります。

ターゲット市場の明確化と差別化戦略

陸上養殖に参入する最初の重要なステップは、どのような魚種を、どのような市場に向けて生産するのかを明確にすることです。世界的にタンパク源の需要が増加する中で、既存の養殖魚には価格低迷という課題も存在します。

例えば、トラフグは大衆化・低価格化が進んでいます。このような状況下で成功するためには、未利用資源の活用 や、海面養殖よりも成長を促進できる といった陸上養殖のメリットを活かし、差別化を図ることが重要です。

例えば、飛騨とらふぐのように、地域ブランドを確立し、地域外からの集客を目指す戦略も有効です。単に魚を育てるだけでなく、「誰に」「何を」「どのように」提供することで価値を生み出すのか、徹底的な市場調査と独自のコンセプトに基づいた戦略が求められます。

適切な養殖技術とリスク管理体制の構築

閉鎖循環式陸上養殖システム(RAS)は、参入障壁(漁業権等)の問題、環境問題、養殖魚の価格低迷問題、養殖魚の疾病問題を大幅に改善できる というメリットがある一方で、施設整備のイニシャルコストや電気使用料等のランニングコストが高額になるというデメリットも存在します。また、複数の機材を使用するため故障等のリスクも考慮しなければなりません。

万が一、ウイルスや魚病が持ち込まれた場合や、停電等のトラブルが発生した場合には、大きな被害が発生する可能性があります。そのため、高度な技術の導入だけでなく、それを適切に管理・運用できる専門人材の育成や確保、そしてリスクを最小限に抑えるための管理体制の構築が不可欠です。

近年では、ソフトバンクが愛媛県でスマート真鯛養殖に取り組むなど、ICTを活用した効率化やリスク管理の高度化も進んでいます。

事業計画の策定と資金調達

陸上養殖事業を始めるにあたっては、詳細な事業計画の策定が必要です。

- 初期投資

- 運営コスト

- 収益の見込み

などを具体的に算出し、資金調達の方法を検討する必要があります。

漁業信用保証制度のような融資制度も存在しますが、自己資金とのバランスや返済計画などを慎重に検討する必要があります。日本政策金融公庫などの金融機関は、養殖業の事業性評価を行うためのガイドラインを公開しており、これらを参考に事業計画を作成することも有効です。

また、

- 複数の養殖業者が連携する

- 既存の事業者と協業する

- 異業種からの参入

など、経営体の類型によって資金調達や事業展開の戦略も異なってきます。高田工業所のように、異業種が九州大学と共同で駆除ウニの陸上養殖事業化を検討する事例のように、既存の技術やノウハウを組み合わせることで新たな可能性が生まれることもあります。

陸上養殖への参入には、

- 綿密な市場調査

- 適切な技術の選択と管理

- 現実的な事業計画

- 資金調達

が成功の鍵となります。これらの要素をしっかりと見据え、持続可能な陸上養殖ビジネスの実現を目指してください。*6)

陸上養殖とSDGs

【養殖で出た魚の排泄物を利用し水耕栽培を行う循環型農法アクアポニックス】

陸上養殖は、食料不足や環境悪化、産業の持続的成長などSDGsの複数の目標に直接貢献しています。特に、閉鎖循環式システムの導入や再生可能エネルギーの活用、スマート養殖による省人化・効率化といった取り組みは、持続可能な社会の実現に向けた重要な役割を果たしています。

陸上養殖が特に大きく貢献できるSDGs目標を見ていきましょう。

SDGs目標2:飢餓をゼロに

陸上養殖は、安定した食料供給を可能にし、飢餓の撲滅に直接的に貢献します。天然の水産資源に依存せず、計画的な生産が可能なため、食料安全保障の強化に繋がります。

また、農林水産省の「養殖業成長産業化総合戦略」では、ブリやマダイ、サケ・マス類などの戦略的養殖品目の生産目標を掲げており、陸上養殖もその一翼を担うことで、より多くの人々に食料を届けられる可能性を広げます。

SDGs目標6:安全な水とトイレを世界中に

特に閉鎖循環式陸上養殖システム(RAS) は、水の再利用率が高く、排水による環境負荷を大幅に低減します。従来の掛け流し方式と比較して、RASは取水量の削減、汚染物質の排出抑制に繋がり、水資源の持続的な利用に貢献します。

SDGs目標8:働きがいも経済成長も

陸上養殖産業の発展は、新たな雇用機会を創出し、地域経済の活性化に繋がります。ソフトバンクが愛媛県で行うスマート真鯛養殖は、ICTを活用して養殖業の効率化と高収益化を目指しており、これは地域経済の基盤となる一次産業の成長を促す好例です。

また、市場のニーズに応じた「マーケット・イン型養殖業」への転換 や、生産から販売までのバリューチェーン全体の付加価値向上 を目指す動きは、経済成長を力強く後押しします。

SDGs目標9:産業と技術革新の基盤をつくろう

閉鎖循環式養殖やスマート養殖といった先端技術の導入は、産業の効率化や新たな雇用の創出、地域産業の活性化に直結します。閉鎖循環式陸上養殖システム(RAS)はその代表例であり、水温調整による成長促進や、ICTを活用した飼育管理の効率化など、様々な技術革新が生産性の向上に貢献しています。

SDGs目標12:つくる責任 つかう責任

陸上養殖は、持続可能な生産と消費の形態を促進する可能性を秘めています。 また、養殖経営体が水産エコラベル(ASCなど)の認証を取得する動きも出てきており、消費者が持続可能性に配慮した水産物を選びやすい環境づくりに貢献します。

SDGs目標14:海の豊かさを守ろう

陸上養殖は、天然水産資源への依存度を減らし、海洋生態系の保全に貢献します。 乱獲や海洋環境の変化による漁業の厳しさが増す中で、陸上での安定した生産は、海洋資源の保護に繋がります。

陸上養殖は、これらのSDGs目標以外にも、気候変動対策や陸上生態系の保全など、多岐にわたる側面から持続可能な社会の実現に貢献する可能性を秘めています。今後の技術革新やビジネスモデルの発展により、その役割はますます重要になっていくでしょう。*7)

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

陸上養殖は、増え続ける食料需要と環境負荷低減の両立を目指す現代において、SDGs達成への貢献が期待される重要な生産システムです。水産資源の枯渇や海洋汚染といった課題に対し、

- 安定した食料供給

- 水資源の効率的利用

- 新たな産業創出

などの多角的な解決策を提供します。特に、閉鎖循環式陸上養殖システム(RAS)は、環境負荷を抑制する重要技術と言えるでしょう。

また、令和5年4月から陸上養殖が「届出養殖業」となり、その実態把握が進んでいます。令和6年1月1日時点で662件の届出があり、九州・沖縄地方で活発であることが報告されました。

この法整備は、陸上養殖業の成長と持続可能性への意識の高まりを背景としており、そのデータを活用した今後の政策検討や経営支援が期待されます。

このような新しい技術による産業への知識を深めることは、食料の未来、環境保全、そして地域経済の活性化を考える上で極めて重要です。個人レベルでも、持続可能な養殖方法で生産された水産物を積極的に選択し、食のトレーサビリティに関心を持つことを心がけましょう。

私達一人ひとりにも、食料生産の現場や環境問題に関する情報を積極的に学び、持続可能な社会の実現に向けた意識を持つことが求められます。例えば、

「私たちの食卓を支える魚は、どのように育てられているのだろうか?」

「未来の世代も豊かな魚を味わえるように、今、私たちは何をすべきだろうか?」

といった問いを持つことで、より良い未来への行動につながるでしょう。*8)

<参考・引用文献>

*1)陸上養殖とは

水産庁『(6)陸上養殖をめぐる動向』

水産庁『陸上養殖業の届出件数について(令和7年 1 月 1 日時点)』(2025年1月)

水産庁『陸上養殖業の届出について』

水産庁『第4節 養殖業の持続的発展のために』p.58

嘉麻市『嘉麻市昆虫産業都市構想』(2024年3月)p.29

農林水産省『持続的養殖生産確保法の施行について』(1999年6月)

高田工業所『異業種コラボで SDGs ~九州大学と共同研究契約を締結「磯焼け海域における駆除ウニの陸上養殖」の事業化を検討開始』(2022年4月)

農林水産省『養殖業成長産業化総合戦略』(2020年7月)

水産研究・教育機構『陸上養殖の現状と課題~サーモン陸上養殖を実証事例として~』

マルハニチロ『もっとわかるプロジェクトストーリー陸上養殖 ─ 海の恵みを次世代に』

マルハニチロ『マルハニチロと三菱商事によるサーモン陸上養殖事業会社の設立について』(2022年6月)

三菱商事『サステナブルな地産地消型ビジネスモデル』

三菱商事『サーモンの陸上養殖事業が富山・入善町で始動 豊かな水資源と先端の知見で環境にも配慮』

日本経済新聞『三菱商事とマルハニチロ、サーモンの陸上養殖事業を行う合弁会社アトランドを設立』(2022年6月)

日本経済新聞『丸紅など4商社、陸上養殖サーモン大量出荷へ』(2024年10月)

FRD JAPAN『海にたよらず、美味しいサーモンを FRD Japan✕おかそだち』

FRD JAPAN『千葉県産、陸上養殖生サーモン おかそだち』

FRD JAPAN『閉鎖循環式陸上養殖システム』

RIX『閉鎖循環式陸上養殖設備』

AQUATECH JAPAN『陸上養殖』

Regional Fish『新しい養殖のかたちをつくる スマート陸上養殖』

農林水産省『アクアポニックスによる循環型農業アクアポニックスによる循環型農業』(2024年2月)

Plant form『アクアポニックスとは?』

日本農業新聞『「海水アクアポニックス」の商業化に向け、日本エア・リキードと共同研究を開始』(2025年3月)

日本農業新聞『アクポニ、汽水アクアポニックスを使ったバナメイエビの養殖試験を開始』(2024年8月)

Spaceship Earth『循環型農業とは?メリット・デメリット、実践事例やSDGsとの関係も』(2023年9月)

Spaceship Earth『アクアポニックスとは?自作方法や家庭用キット、デメリットなど簡単に解説!』(2025年3月)

おさかな畑『アクアポニックスについて』

*2)陸上養殖で育てられる魚種

水産庁『陸上養殖業の届出件数について(令和7年 1 月 1 日時点)』(2025年1月)p.2

水産研究・教育機構『陸上養殖に関する実態調査等について』(2022年8月)

ジャパンマリンポニックス株式会社『養殖可能魚種』

水産庁『令和5年度 陸上養殖業の出荷数量について』(2025年1月)

水産庁『養殖業事業性評価ガイドライン~ 陸上養殖 ~』(2022年4月)

琉球大学『琉球大学「琉大ミーバイ」プロジェクトが受賞〜文化庁「知の活用」振興における有料事例認定〜』(2023年3月)

琉球大学『琉大ミーバイ®がオンラインでお買い求め頂けるようになりました!』(2023年5月)

美ら海水族館『【沖縄三大高級魚】』(2023年11月)

日経バイオテク『水素細菌とは』(2023年5月)

平野 伸一『水素細菌によるCO2からのバイオマス生産ポテンシャル』(2023年)

*3)日本における陸上養殖の現状

水産庁『陸上養殖業の届出件数について(令和7年 1 月 1 日時点)』(2025年1月)p.3

飛騨とらふぐ『飛騨とらふぐって何?』

水産庁『養殖業成長産業化の推進』(2024年1月)p.27

水産庁『養殖業成長産業化の推進』(2024年10月)

水産庁『令和4年度 陸上養殖実態調査委託事業』(2022年)

水産庁『令和5年度 水産白書 概要』(2024年6月)

水産庁『令和5年度 水産白書 令和5年度 水産の動向 (2)海業の先行的な取組事例』(2023年)

水産研究・教育機構『マルハニチロ㈱ 遊佐試験場でのサクラマス他 陸上養殖の現状』

須藤康夫『情報解析による地域資源を活用した陸上養殖の提案』(2023年7月)

水産庁『陸上養殖業の届出件数について(令和7年 1 月 1 日時点)』(2025年1月)

ソフトバンクニュース『食糧問題を担う養殖産業の課題解決へ。ソフトバンクが愛媛県で挑むスマート真鯛養殖』(2023年9月)

ソフトバンクニュース『“おいしい魚” の品質規格をつくる。魚の鮮度やうまみの測定手法の確立を目指す「品質規格標準化プロジェクト」』(2024年1月)

日本経済新聞『ソフトバンクも本気のハイテク陸上漁業 AIを駆使』(2023年10月)

岡山理科大学『宮崎・都農町の陸上養殖、成果報告会で「世界初の成功」発表』(2024年2月)

日本経済新聞『丸紅、陸上養殖アトランティックサーモン「FUJI ATLANTIC SALMON」を販売開始』(2024年10月)

*4)陸上養殖のメリット

水産庁『陸上養殖勉強会のとりまとめについて』(2014年10月)

日経ESG『NTT東日本、ICT×陸上養殖で地域課題を解決』(2025年3月)

水産研究・教育機構『事前に参加者からいただいた質問事項と回答』

復興庁『閉鎖式陸上養殖事業(石巻市)』(2013年5月)

高井 透『養殖事業のイノベーションと新規事業創造:陸上養殖事業の事例を中心に』(2022年)

水産庁『4.増養殖の実施』

琉球大学『物質循環型農水一体養殖技術の開発』

九州大学『未利用餌資源がひらく養殖業の可能性と九大水産実験所のユーティリティー』

宗像陸上養殖株式会社『おいしいサスティナブル』

九州電力『九州最大規模となる陸上養殖場が完成し、「みらいサーモン」の生産を開始しました-年間を通じて高鮮度のみらいサーモンを安定してお届けします-』(2023年3月)

Air Liquide Japan『エア・リキードとアクポニが海水型アクアポニックス共同研究イニシアティブを開始』(2025年3月)

*5)陸上養殖のデメリット・課題

水産庁『養殖業の成長産業化』(2021年7月)

水産庁『水産分野における技術開発と活用事例について』(2020年11月)

水産庁『最近の養殖業の情勢』(2024年2月)

水産庁『ウニ陸上養殖新産業による地方創生の実現に向けて〜北海道神恵内村 事例紹介〜』(2022年)

水産研究・教育機構『陸上養殖の社会実装に向けた課題と技術戦略』(2022年8月)

水産研究・教育機構『魚類養殖業の産業原理と成長産業化の課題』(2023年8月)

水産研究・教育機構『陸上養殖の社会実装に向けた課題と技術戦略』(2022年8月)

*6)陸上養殖に参入するためのポイント

水産研究・教育機構『循環式陸上養殖の現状と課題・留意点について』(2019年8月)

日経BP『消費者が知らない“おいしい”陸上養殖魚「売り方」で漁業を支援するベンチャー』(2023年4月)

株式会社マツイ『陸上養殖業の基本!方式・設備・コストを解説』(2021年7月)

ジャパンマリンポニックス株式会『よくあるご質問』

水産庁『陸上養殖業の届出制について』(2024年3月)

株式会社マツイ『養殖業を始めるには?ビジネスの視点から徹底ガイド!』(2021年7月)

*7)陸上養殖とSDGs

環境省『第10回グッドライフアワード まるで“小さな地球”お魚が野菜を育てる!?アクアポニックス農法を活用した「循環型農福連携ファーム」株式会社AGRIKO』

琉球大学『「食」と「エネルギー」の循環社会モデルの形成を目指します。』

高田工業所『みらいに続く豊かな海づくり』

AGRIKO『AGRIKO FARM桜新町・白金』

AGRIKO『竹害対策用アクアポニックス』

*8)まとめ

日本銀行 金融機構局『一次産業の現状と課題、DX化の現況』(2022年10月)

水産振興ONLINE『藻類が地球温暖化で熱い —藻類資源の利用に向けての国際競争—』(2024年6月)

日経BP『現実味を増す陸上養殖 世界の食卓を守る一次産業の未来(前編)』(2018年5月)

日本経済新聞『野菜工場や海産物の陸上養殖、九州・沖縄で拡大』(2021年12月)

日本経済新聞『九州電力、陸上養殖サーモンの生産10倍に 数十億円投資』(2024年12月)

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。