大栗 康英

1955年7月20日、大阪市生野区生まれ。大学卒業後、大手文具メーカーに約10年勤務したのち、大栗紙工株式会社に入社。1996年社長就任後、現在に至る。大栗紙工株式会社は昭和5年創業の紙製品製造会社で、昭和38年にノートの生産を開始して以来約60年となり、現在、OEMを中心に年間約2200万冊のノートを生産している。2年前からは、自社ブランド商品として、発達障がい者の困りごとを聞き取り、その解消のため一緒に開発した「mahoraノート」の発売を開始し好評を得ている。また、廃棄される備蓄米を原料の一部に活用したKome-kamiを使った「サステナブルパッド」やA1サイズの紙をA4サイズに折畳んで収納でき、会議やプレゼンなど様々なシーンで活用できる「A4→A1ノート」など消費者の心に響く一味違った商品作りを行っている。

目次

introduction

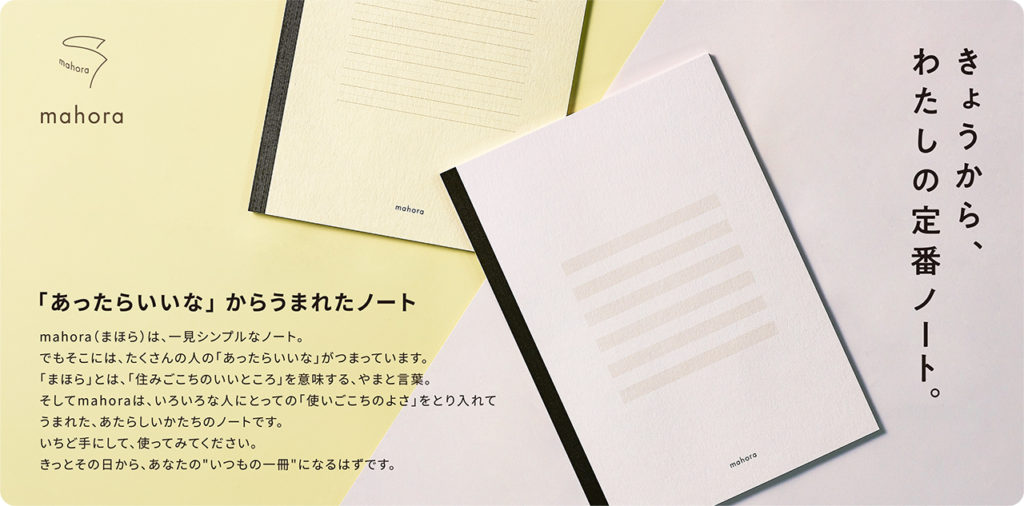

昭和5年に創業した大栗紙工株式会社は、ノートなどの紙製品を作るメーカーで、無線とじノートの製造は年間2200万冊ほどを誇ります。他社からの依頼を受けて製造するOEMが主体ですが、近年は自社商品の開発にも力を入れており、発達障がい者向けに作った「mahora(まほら)ノート」が注目を集めています。

今回は、大栗紙工株式会社の代表取締役である大栗さんに、mahoraノート開発の背景や、社会課題への取り組みについて、お話を伺いました。

発達障がいの特性がある方のために開発した「mahora(まほら)ノート」

–早速、mahoraノートについて教えてください。

大栗さん:2020年から販売している、発達障がいの特性を持っている方が使いやすいように開発したノートです。

発達障がいの特性がある方には「白い紙は反射がまぶしくて文字が書きにくい」「書いているうちに行が変わってしまって、どこに書いているのかわからなくなる」などの悩みを持っている方がいます。従来のノートが使いづらいのであれば「発達障がい当事者の方が使いやすいと思えるノートを開発しよう」と、当事者の方約100名にアンケートを取りながら作りました。

発達障がいの特性を持つ方の意見を取り入れて作ったmahoraノートには、大きく3つの特徴があります。

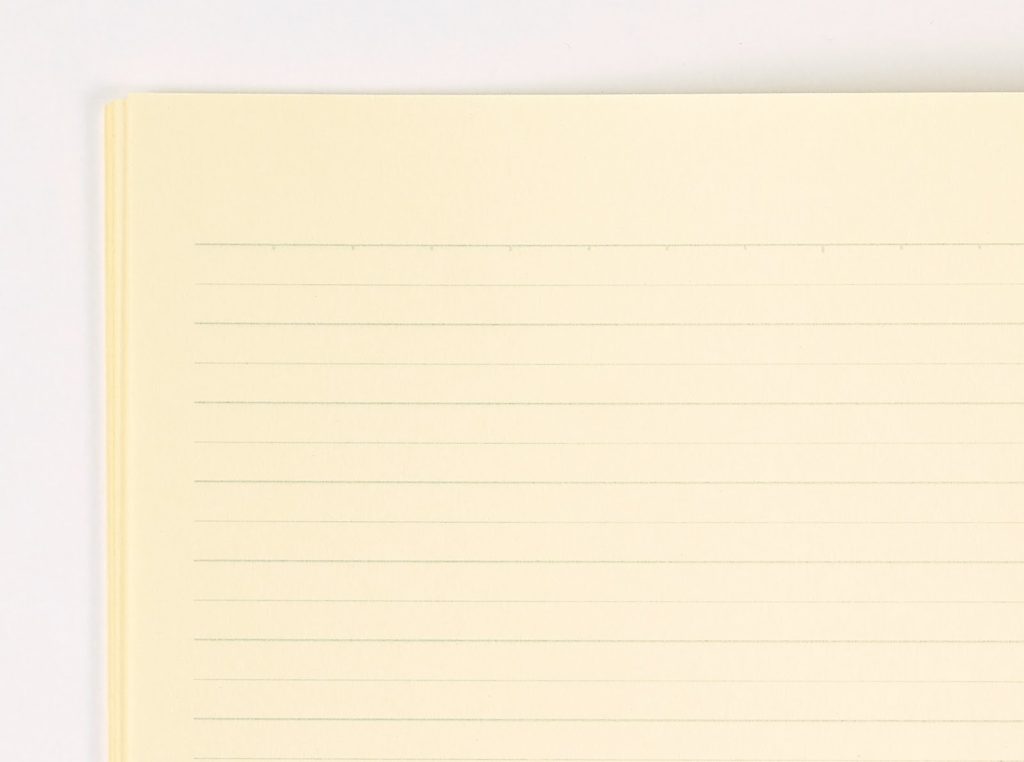

まず、大きな特徴は「目にやさしいカラー」です。

白い紙だと反射がまぶしいので、最初に13色のサンプルを用意し、まぶしさが気にならない色を選んでいただきました。その中から、まずレモンとラベンダーの2色を採用。後にミントを追加して、現在は3色を展開しています。

次に、「行の工夫」です。

「書いているうちにどこかわからなくなる」という悩みに対応するため、2種類の罫線を採用しました。太い線と細い線が交互に印刷されたものと、等間隔であみかけを施したものです。罫線やあみかけの太さについても何ミリだと使いやすいのか、1ミリ単位で調整しながら今の形になりました。

こういった工夫により、当事者の方は今書いている行の識別がしやすくなっています。

最後に、「デザインの工夫」です。

ナンバーや日付を入れず、表紙もシンプルなデザインにしました。というのも、発達障がいの特性を持つ方は、情報が多いと気になって集中できない人が多いようなのです。

私たちは情報がたくさんあっても、自分に必要なものだけを自然と選択しています。しかし、発達障がいの特性がある方の中には、情報を全部受け取ってしまい、勉強や書くことに集中できなくなってしまう人もいます。そのような声を受けて、余計な情報を省いた罫線だけのすっきりしたデザインにしました。

「自社商品を作りたい」想いと発達障がい支援者との出会いによって生まれたノート

–多くの工夫がされたノートなのですね。では、mahoraノートを開発しようと思ったきっかけはなんだったのでしょうか?

大栗さん:発達障がいの支援をしている方と出会ったことがきっかけです。

当社は、もともと大手メーカーから依頼を受けてノートなどを製造しており、自社商品は作っていませんでした。しかし、「いつか自分たちで商品を作りたい」という想いは持っていたんです。

そんな時「今後のために」と、プレスリリースの書き方セミナーに参加しました。たまたま講師の先生が、発達障がい者の支援をしている方で「一般的なノートは使いにくいと感じている人がいるんですよ」というお話を聞きました。

そこから、発達障がいの支援をしている「一般社団法人UnBalance(アンバランス)」さんを紹介いただき、協力してノートを開発することになったんです。しかし、私たちは商品を開発するのも、発達障がいの方と関わるのもはじめてだったので、開発までは様々な苦労がありました。

「何を質問したらいいのかわからない」という状態から始まりましたが、アンバランスさんが間に入ってたくさん手助けしてくれました。そして、アンバランスさんがもともと持っているネットワークを活かし、多くの発達障がい当事者の方に意見を聞きながら、試行錯誤の末にやっとmahoraノートが完成したんです。

最初は試験的に、2色それぞれ3,000冊の販売から始めました。自社で開発したはじめての商品ということもあり「うまくいかなかったら、これでおしまいにしよう」くらいの気持ちでした。しかし、おかげ様で多くの反響をいただき、早い段階で売り切れたんです。そこで増刷し、バリエーションも増やして販売を継続しています。

–「mahora」とはどのような意味なのでしょうか?

大栗さん:「まほら」は「住みやすい場所」「すぐれたよい所、国」を意味する「まほろば」の元となった大和言葉です。

私たちの作ったノートが、発達障がいの特性を持つ方を含めた多くの人にとって使いやすいもの、心地よく使っていただけるものであってほしいという想いを込めて「mahora」と名付けることにしました。

mahoraノートを使った人からの声「これなら勉強できる」

–実際に、mahoraノートを使った方からの反応はいかがですか?

大栗さん:発達障がい当事者の方や、お子さんが障がいを持っている親御さんから多くの反応をいただきます。

「今までノートが使えなかったのに、mahoraノートだと使える」「色がついているだけで書きやすい」といったお声をいただきますね。中には、「自分の子どもは勉強嫌いだと思っていたけれど、実はノートの色がダメだったことにはじめて気が付きました」という親御さんもいます。

また、あるお子さんは黄色い紙しか受け付けず、今まではお母さんが黄色い紙を買って来て、線を引いて、ノートとして使っていたそうです。「mahoraノートができたことで、ノートを作らなくて済むようになりました」と大変喜んでいただけました。

このように、mahoraノートを作ったことで、お役に立てていることをとてもうれしく思います。

多くの方にmahoraノートを届けたい!「ペイ・フォワードmahoraノートプロジェクト」

–「ペイ・フォワードmahoraノートプロジェクト」について教えてください。

大栗さん:箔押しデザインのmahoraノートを1冊買うと、発達障がいを中心とした障がいを持つ方2人にmahoraノートが届く仕組みです。箔押しデザインは3種類あり、mahoraノートの取り組みに賛同してくれたデザイナーさんがデザインしてくれました。

ノートはデイサービスや支援学級など、発達障がいの特性を持った方が通っている施設や学校に寄付しています。

mahoraノートは反響もいただいていますが、まだまだ知名度が足りていないのが現状です。発達障がいの特性を持っていて、「ノートが使いにくい」悩みを持っている多くの方に届けたいという想いで、このプロジェクトを始めました。

また、mahoraノートは一般の方でも「使いやすい」と言って、気に入って使っていただける人もいます。障がいのあるなしに関わらず、多くの人に手にとっていただきたいですね。

このプロジェクトでは6,000冊のノートを用意しているので、在庫がなくなるまで続ける予定です。

廃棄されるお米を再利用した紙製品「サステナブルパッド」

–ここからは別の商品「Sustainable Pad(サステナブルパッド)」について教えてください。

大栗さん:こちらは余ったお米を再利用して作った紙「kome-kami(こめかみ)」を使用したノートパッドで、2022年から販売を開始した新商品です。

「自治体が保管している災害用備蓄米の賞味期限が切れたお米」など、なんらかの理由で廃棄されているお米があります。このようなお米を株式会社ペーパルさんが引き取り、紙の材料に混ぜて開発したのが「kome-kami(こめかみ)」です。

2021年に、ペーパルがクラウドファンディングをした時に「リターン品でノートを作りたい」というご依頼をいただきました。このご縁がきっかけとなり、当社でも「kome-kamiを使った自社商品を開発したい」と思い、サステナブルパッドを作りました。

サステナブルパッドはやや厚めの紙なので、ノートとして使っていただくこともできますし、1枚ずつちぎってメッセージカードとしてもご利用いただけます。

サステナブルパッドはお米を使っているからか、しっとりとした手触りで、とても書き心地のよい紙です。ペンやインクの好きな方は紙にもこだわりがあるようで、そういった方にご利用いただく機会が多いですね。「ペンとのなじみがいい」「インクの裏移りもしない」「書き心地がいい」といった感想をいただいています。

「あったらいいな」に寄り添った商品作りを

–最後に、今後の展望について教えてください。

大栗さん:「こういうものがあったらいいな」という声に寄り添えるようなものを作っていきたいですね。

ありがたいことに、「こんな素材があるんだけど、ノートにできませんか」といった相談をいただく機会が増えてきました。そういった声に丁寧に耳を傾け、「大栗紙工だったら作ってもらえそう」と思っていただけるような商品作りをしていきたいです。

今までは、ほぼOEM生産でしたが、mahoraノートを開発したことで「よいものづくりができている」という自信がつきました。今後はOEMもやりながら、自社開発商品にも力を入れていきたいと思っています。

–今後、ますます御社のものづくりが発展しそうですね!本日は、貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました!

大栗紙工株式会社 公式サイト:http://og-shiko.co.jp/

オンラインショップ:https://www.oguno.jp/

この記事を書いた人

中谷秋絵 ライター

旅するノマドライターを目指し、ライターとして活動中。大学では国際協力を専攻し、環境活動サークルに所属。インド・ニュージーランドに長期滞在の経験があり、大のインド好き。早く海外へ飛び立ちたくてうずうずしている。

旅するノマドライターを目指し、ライターとして活動中。大学では国際協力を専攻し、環境活動サークルに所属。インド・ニュージーランドに長期滞在の経験があり、大のインド好き。早く海外へ飛び立ちたくてうずうずしている。