オイルショックという言葉を聞くと、スーパーにトイレットペーパーを求めて殺到したニュース映像を思い浮かべるかもしれません。オイルショックのニュースで人々が不安になっていたところで、政府による紙節約の呼びかけが、トイレットペーパー買い占めの呼び水となったとも言われています。

実際、中東の産油国が石油の価格を急激に引き上げたり、供給を制限したりしたことで、石油に頼っていた先進国の経済が混乱に陥りました。日本では、スーパーからトイレットペーパーや洗剤が消え、人々がパニックになる事態も起きました。

このショックをきっかけに、多くの国が省エネルギー技術の開発や代替エネルギーの模索を始め、石油依存からの脱却を目指すようになります。

この記事では、二度のオイルショックの背景や影響、そして今後同様の危機が起こる可能性について、わかりやすく解説していきます。

目次

オイルショックとは

オイルショック(石油危機)とは、1970年代に起きた世界的な石油不足と価格高騰の出来事です。第一次は1973年に、第二次は1979年に発生しました。*1)

中東のアラブ諸国が石油の生産量を減らし、価格を大幅に引き上げたことで、主要なエネルギー源としていた日本などの先進国は深刻な経済混乱に陥りました。日本では物価が急上昇し、トイレットペーパーなどの日用品が店頭から消え、企業活動も制限されました。

2度のオイルショックは先進国経済に大打撃を与えた

1970年代に起きた2度のオイルショックは、日本を含む先進国の経済に大きな打撃を与えました。第一次オイルショック(1973年)は、中東戦争をきっかけにアラブ産油国が原油価格を約4倍に引き上げたことで発生しました。*2)続く第二次オイルショック(1979年)は、イラン革命により再び原油価格が高騰したことで生じました。

これらのオイルショックは、先進国経済に深刻な問題をもたらしました。まず、石油価格の急上昇により物価が大幅に上昇しました。*3)日本では特に影響が大きく、消費者物価が20%以上も上昇しました。

同時に経済成長が鈍化し、物価高と景気停滞が同時に発生するスタグフレーションが起きてしまったのです。

製造業では、原料費の高騰により生産コストが増加し、企業収益が悪化しました。特に石油を大量に使用する鉄鋼や化学産業では、深刻な打撃を受けました。消費者の側では、ガソリンや灯油などの価格上昇により家計負担が増大しました。

社会的にも混乱が生じ、石油の供給不足への不安から日本ではトイレットペーパーなどの日用品が店頭から姿を消すパニック現象も起きました。各国政府は「節電」や「省エネ」を推進し、生活スタイルの見直しを求めました。

この経験を通じて、先進国は石油依存からの脱却を目指し、省エネ技術の開発や代替エネルギーの利用拡大に取り組むようになりました。日本では、これを機に高度経済成長期が終わり、安定成長期へと移行していくことになりました。

第一次オイルショックの概要

第一次オイルショックは、1973年の第四次中東戦争をきっかけに発生しました。ここでは、第一次オイルショックの背景・原因と日本への影響、日本政府の対応について解説します。

背景・原因

第一次オイルショックは、1973年10月に起きた第4次中東戦争がきっかけとなって発生しました。この戦争では、イスラエルとアラブ諸国が対立。アラブ側は、イスラエルを支援する国々に対抗するため、石油を武器として使いました。

中東の産油国中心で構成されていたOPEC(石油輸出国機構)は原油の値段を70%も引き上げ、イスラエル寄りの国々への石油輸出を止めてしまいました。*5)この結果、原油価格はわずか3か月で約4倍にも上がり、世界中の経済が混乱しました。

この問題の背景には、アラブ諸国が持っていた不満がありました。イスラエルによる土地の占領問題や、アメリカのイスラエルを支援する政策に反発していたアラブ産油国は、自分たちの持つ石油を使って政治的な発言力を高めようとしました。

石油の値段が急に上がったことで物の値段が全体的に上昇し、それまでの高い経済成長が終わる転機となりました。この出来事をきっかけに、世界中で省エネルギーの技術開発や石油に代わるエネルギー源を探す取り組みが本格的に始まりました。

日本への影響

第一次オイルショックは、日本経済に深刻な打撃を与えました。当時、日本はエネルギー供給の約8割を輸入石油に依存しており、そのほとんどが中東からのものでした。そのため、原油価格の急騰は日本経済に直接的な影響を及ぼしました。*6)

原油価格の上昇はガソリンや石油関連製品の価格上昇につながり、消費者物価指数は1973年に前年比15.6%、1974年には20.9%と急激な物価上昇を引き起こしました。この「狂乱物価」と呼ばれる状況は、企業活動にも大きな打撃を与えました。*6)

石油コストの上昇や賃金上昇が企業収益を圧迫し、国内需要が減少します。結果として工業生産は1974~1975年度には大きく落ち込みました。これにより、日本経済は、戦後初めてマイナス成長を記録し、高度経済成長期が終わりを迎えたのです。*6)

また、この危機は社会にも混乱をもたらしました。石油不足への不安からトイレットペーパーなど生活必需品の買い占めが発生し、供給不足が問題となりました。さらに、政府は「石油節約運動」を展開し、日曜日のドライブ自粛や暖房温度調整、高速道路での低速運転など、省エネルギー対策を国民に呼びかけました。*6)

第一次オイルショックは、日本経済の弱さを露呈させるとともに、省エネルギー技術や代替エネルギー開発への転換を促す契機となりました。この出来事は、日本だけでなく世界的なエネルギー政策や経済構造の変革を促した歴史的な転換点と言えます。

第二次オイルショックの概要

第二次オイルショックは、1979年のイラン革命による原油生産の大幅減少と輸出停止が原因で発生しました。イランは当時、世界有数の産油国であり、革命政権が石油国有化を進めた結果、原油供給が世界的に不足し、価格が急騰しました。

背景・原因

第二次オイルショックは、イラン革命を発端として起こり、原油価格が急激に上昇したことで日本社会に様々な変化をもたらしました。

革命で誕生した新政府は、石油産業を国家管理下に置く一方、資源を守るために原油の生産量を減らし、一時的に輸出を中止しました。この政策により世界の原油価格は急激に上がり、わずか3年で約2.7倍になりました。*6)

同じ頃、石油輸出国の連合体であるOPECもイランの方針に賛同して生産を抑えたため、世界的な石油不足はさらに悪化しました。こうした状況の中、1980年にイランとイラクの間で戦争(イラン・イラク戦争)が始まり、中東全域が不安定になったことで、原油価格がさらに高騰したのです。

日本への影響

第二次オイルショックによって、原油価格が急騰しました。これにより、石油を大量に輸入していた日本では、ガソリンや灯油などの価格が上昇し、一般家庭の生活費が増加しました。また、工場の生産コストも上昇したため、多くの商品の価格が値上がりし、インフレが進みました。

しかし、日本は第一次オイルショック(1973年)の経験から学んでおり、省エネルギー技術の開発や、石油に頼らないエネルギー源の模索を進めていました。大平正芳首相が提唱した「省エネルック」(冷房使用を抑えるための軽装)などの取り組みも行われました。*8)

これらの施策もあり、日本は第一次オイルショックほどの影響を受けずに済みました。その後、日本政府はエネルギー源の多様化を進める政策に転換します。*6)

第三次オイルショックはある?

ここまで過去に起きたオイルショックについて詳しく見てきましたが、第三次オイルショックが発生する可能性はあるのでしょうか?ここでは、第三次オイルショックが発生しないよう、日本が取り組んでいる石油の備蓄について説明します。

以前よりもリスクヘッジが進んでいる

日本では、将来起こりうる第三次オイルショックに備えて、以前よりも様々な対策が進んでいます。1970年代に起きた二度のオイルショックの教訓を活かし、石油に過度に依存する体制からの脱却を目指しているのです。

具体的には、エネルギー源の多様化が大きく進展しています。太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーの導入が積極的に進められており、石油に頼らないエネルギー供給体制の構築が進んでいます。

また、一時期停止していた原子力発電所も安全性を高めた上で再稼働が進み、エネルギー源の選択肢を増やしています。

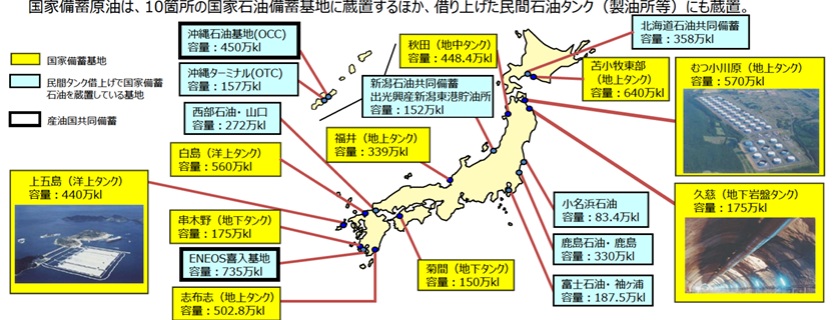

さらに、石油の備蓄量も大幅に増加しています。

現在、国家備蓄と民間備蓄を合わせて約420日分の石油備蓄を保有しており、供給が一時的に途絶えても国内経済への影響を最小限に抑えられる体制が整っています。*10)

加えて、省エネルギー技術の発展も見逃せません。家電製品や自動車、工場設備などの省エネ性能が向上し、石油をはじめとするエネルギー消費量の削減が進んでいます。また、電気自動車の普及も進み、運輸部門での石油依存度低減に貢献しています。これらの取り組みにより、日本は以前に比べてオイルショックへの耐性を高めているのです。

とはいえ、第三次オイルショックが起きないとも言い切れません。

国際関係次第で、発生する可能性はある

過去のオイルショックは、中東情勢の悪化によって発生してきました。第一次オイルショックは、第四次中東戦争の、第二次オイルショックはイラン革命やイラン・イラク戦争の発生が引き金となっています。

2025年3月現在、中東地域ではイスラエルによるガザ地区攻撃や、イランとイスラエルの対立、シリアのアサド政権崩壊など不安定な状態が続いているため、いつ中東情勢が急変・悪化しても不思議ではありません。

イランとイスラエルやアメリカの対立が激しくなった場合、イランがペルシャ湾産石油の重要な輸送ルートであるホルムズ海峡を封鎖する可能性があるため、それをきっかけに第三次オイルショックが起きる可能性もゼロとは言い切れません。

オイルショックとSDGs

オイルショックは、私たちの生活を直撃する可能性が高い現象です。それと同時に、SDGsとも関わりがあるテーマです。ここでは、オイルショックとSDGs目標7「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」との関わりを説明します。

SDGs目標7「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」との関わり

SDGs目標7は、世界中の人々が安く、安心して使える持続可能なエネルギーを利用できるようにする目標です。この目標では、太陽光や風力などの自然のエネルギーの使用を増やしたり、エネルギーの無駄遣いを減らしたりすることを目指しています。

日本を含む先進国は、これまで石油を使って経済を発展させてきました。そのため、1973年に起きた石油危機では大変な困難に直面しました。石油が手に入らなくなると、日常生活に必要な電気を作ることも、物を運ぶことも、工場を動かすこともできなくなり、経済の成長が止まってしまうのです。

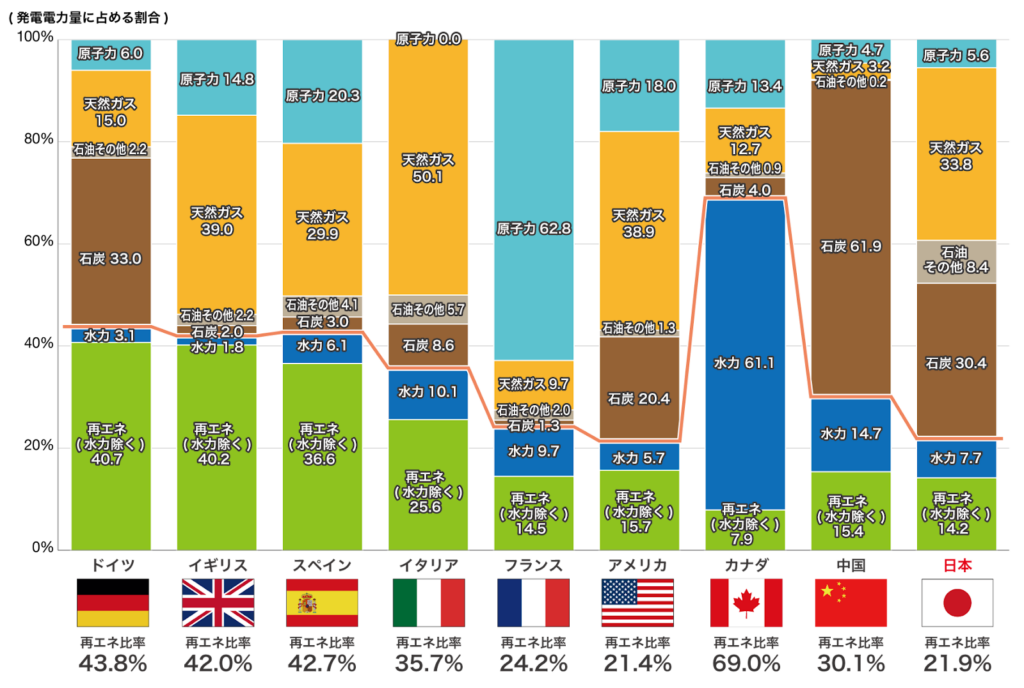

現在、世界では太陽光発電や風力発電などの自然のエネルギーを増やす動きが広がっています。しかし、日本は対策を練っていると言っても、まだまだガスや石油、石炭などを燃やす発電方法に頼っている状況が続いています。再生可能エネルギーの割合を増やすことは、地球温暖化の原因となる二酸化炭素を減らすだけでなく、国のエネルギー供給を安定させることにもつながります。

今、世界の状況は以前より不安定になっています。環境を守ることと同時に、エネルギーの安全も確保する必要があります。日本は、自然のエネルギーの研究を進め、太陽光パネルや風力発電の設備を国内で作れるようにし、エネルギーの安全を高めていくことが大切なのです。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

今回は、オイルショックについて解説しました。1970年代に2回起きたオイルショックは、世界経済を大きく揺さぶりました。中東の産油国が石油の値段を急に上げたり、輸出を制限したりしたことで、日本など多くの国が深刻な影響を受けました。

オイルショックは、世界にエネルギーの大切さと、特定の国に頼ることの危険性を突きつけました。今では、太陽光や風力など、石油に代わるエネルギーの開発が進んでいます。

しかし、世界情勢が不安定になると、再びオイルショックが起きる可能性も否定できません。エネルギーを大切に使うとともに、様々なエネルギー源を確保していくことが、これからも重要です。

参考

*1)デジタル大辞泉「オイルショック」

*2)日本大百科全書「オイルショック」

*3)改定新版 世界大百科事典「石油危機」

*4)デジタル大辞泉「スタグフレーション」

*5)世界大百科事典(旧版)「OPEC」

*6)資源エネルギー庁「【日本のエネルギー、150年の歴史④】2度のオイルショックを経て、エネルギー政策の見直しが進む」

*7)山川 世界史小辞典 改定新版「イラン革命」

*8)デジタル大辞泉「省エネルック」

*9)資源エネルギー庁「主要国の発電電力量に占める再エネ比率の比較」

*10)経済産業省「石油備蓄の現状について」

この記事を書いた人

馬場正裕 ライター

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。