近年、「SBT」に注目が集まっています。日本企業でも233社がSBT認定(2022年8月1日現在)されており、認定取得企業は2〜3年で急増しています。

地球温暖化への具体的な取り組みにつながる「SBT」とは一体どのようなものなのでしょうか。この記事では、「SBT」の概要やメリット、認定条件、認定企業一覧、取組事例などをご紹介します。

目次

SBT(Science Based Targets)とは

SBTとは、国際的な枠組みである「パリ協定」が求める⽔準と整合した、5〜15年先を⽬標として企業が設定する、温室効果ガス排出削減⽬標のことです。

具体的には、

- Scope1 自社の生産過程で排出される量

- Scope2 他社から供給される電力・熱・蒸気の使用により排出される量

- Scope3 その他の間接的に排出される量(移動や製品の使用、廃棄など)

というように、サプライチェーン全体、事業にまつわるあらゆる温室効果ガス排出量を削減することが求められます。

SBTとパリ協定の関係

SBTについて理解を深めるために押さえておきたいのが、パリ協定です。パリ協定とは、2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みを指し、京都議定書に代わるものとして、2015年に「国連気候変動枠組条約締約国会議(COP)」で合意されました。

〈具体的な内容〉

・世界共通の長期目標として2℃目標の設定。1.5℃に抑える努力を追求すること。

・全ての国が削減目標を5年ごとに提出・更新すること。

・全ての国が削減目標の実施状況を報告し、レビューを受けること。

このパリ協定で定められた長期目標を水準として、SBTでは具体的な目標を設定します。

【関連記事】

COP21とは?正式名称やパリ協定との関係、参加国数、日本のCO2削減目標まで

SBTとRE100との違い

SBTについてなんとなく分かると、RE100と何が違うのか気になった人もいると思います。

| 項目 | SBT | RE100 |

|---|---|---|

| 対象 | 温室効果ガス排出全体(スコープ1~3) | 電力使用のみ(スコープ2) |

| 目標 | CO₂などの排出削減率の設定 | 使用電力の100%を再生可能エネルギーに |

| 達成手段 | 再エネ導入、省エネ、工程改善、燃料転換など多様 | 再エネの調達・設置 |

| 必須度 | 任意の国際イニシアチブ ではあるが事実上必須 | 任意の国際イニシアチブ |

| 評価される点 | 科学的根拠との整合性、実行可能性 | 再エネ調達率、達成スピード |

| 参加対象の企業 | 全ての大企業と中小企業 | 年間消費電⼒量が100GWh以上である企業(日本では50GWh以上に緩和) |

SBTとRE100の最も大きな違いは、参加の要件です。

RE100の参加対象は、年間消費電⼒量が100GWh以上である企業(日本では50GWh以上に緩和)です。つまり、ある程度影響力のある企業がRE100に参加できる対象となります。

対して、SBTでは全ての大企業と中小企業を参加対象としています。

また、対象とする排出量範囲にも違いがあります。

RE100では、⾃社グループ全体の消費電⼒を、2050年までに再エネ100%にすることが求められているため、対象はScope1とScope2のみに留まります。

対してSBTではScope1〜3全てを網羅する必要があるので、より高い目標設定がされているのです。

SBTに認定されるには

SBTに取り組むにあたって、一定の基準を満たしていれば認定をもらうことができますが、ここではその条件や手順について確認します。

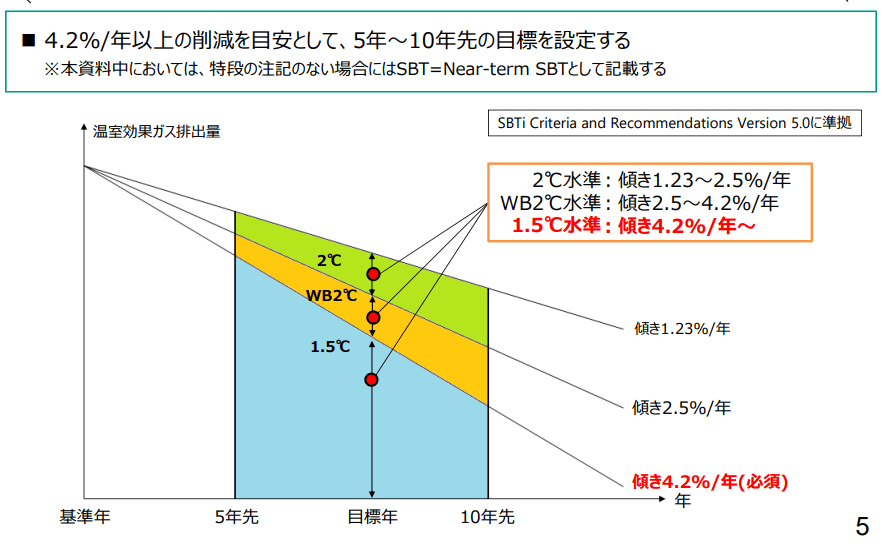

SBTの認定条件

SBT認定のための基準は以下の通りです。

- 企業全体(⼦会社含む)のScope1及び2をカバーする、すべての温室効果ガスを対象。

- ⽬標年は申請時から最短5年、最⻑10年以内。

- Scope1,2では、最低でも、産業⾰命前と⽐べて1.5℃以内(毎年少なくとも4.2%の削減)に抑える削減⽬標を設定。

- Scope3排出量がScope1+2+3排出量合計の40%以上の場合は、Scope3⽬標の設定が必須。

- Scope3では、最低でも、産業⾰命前と⽐べて2℃を⼗分に下回るよう抑える⽔準(毎年少なくとも2.5%の削減)を設定。

これらを元に、目標水準を設定し、具体的な削減経路を算出していきます。

「排出量の計算方法」「事業への組み込み方」などの詳細については、環境省の「SBT等の達成に向けた GHG排出削減計画策定ガイドブック」を参照しましょう。

SBTに認定されるための手順

認定条件を確認したら、申請のステップに進みます。

まず、任意でコミットメントレター(2年以内にSBT認定を行う意志を表明するレター)の提出が可能です。コミットした場合にはSBT事務局、CDP、WMBのウェブサイトにて公表されます。

〈コミットメントレターの申請手順〉

①申請書類をダウンロード

SBTトップページからもダウンロードが可能です。

②必要事項を記入

企業名、⽇付、場所、署名(誰でもOK)を記入。

③Googleフォームに必要情報を入力の上、申請書類をアップロード

次に、申請書の作成から認定後の手順を見ていきます。

〈SBT認定の申請手順〉

①申請書類のダウンロード

SBTトップページからもダウンロードが可能です。

②予約システムから事務局に申請書類を提出

USD9,500(外税)の申請費⽤が必要で、最⼤2回の⽬標評価を受けられます。 以降の⽬標再提出は、1回につきUSD4,750(外税)の申請費⽤が必要です。

③認定基準との該否を審査

否定する場合は理由をメールで送信します。

④認定の場合、SBTのウェブサイト等で公開します。

⑤年1回の進捗報告

⑥(最低でも)5年ごとの見直し

なお、中小企業(中小企業とは、従業員数500人以下の独立系企業、非子会社)は、内容が異なり、別の申請手順となります。具体的な手順はこちらの申請フォームから閲覧が可能です。

SBT認定を受けるメリット

続いては、SBT認定を受けることによるメリットを見ていきましょう。

ここで挙げるSBT認定を受けるメリットは、

- ESG投資の機会獲得

- 社員のモチベーションアップにつながる可能性

- 消費者のサステナビリティ需要の高まりに応えられる

以上の3つです。ひとつずつ解説していきます。

①ESG投資の機会獲得

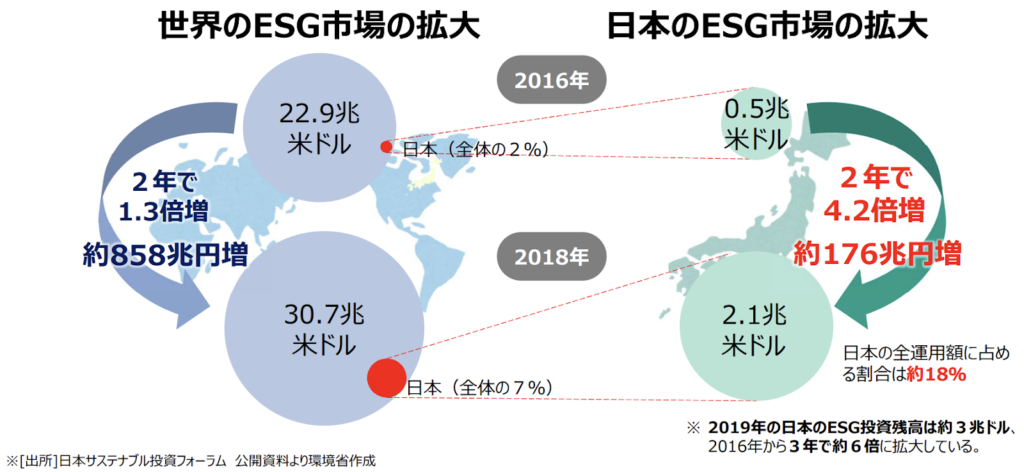

近年、ESG投資市場が拡大し続けています。ESG投資とは、従来の財務情報だけでなく、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)要素も考慮した投資のことです。

環境省によると、世界のESG市場は2016年から2018年の2年間で1.3倍ほど増加しており、今後も市場規模の拡大が見込まれます。その中でも、日本が占める割合は、2016年の約2%から世界全体の約7%に拡大しているのです。

拡大し続けるESG市場においてSBT認定を取得することは、投資家へのアピールにもつながり、資金調達が有利に進められることが期待できます。

②社員のモチベーションアップにつながる可能性

ESG市場の拡大により、ESG経営の実践を検討する企業が増えてきました。

しかし、実際にESG経営に取り組もうとしても、「社員の理解が得られない」「新しい業務が増えることもあり、社員のモチベーションが低下してしまう」など、なかなか前に進まない場合も多いでしょう。

このような課題に対して、SBTは現在の排出量をすべて数値化し、長期的な削減目標を設定します。そのため、本業の余剰で一部の人が取り組むのではなく、全社員が共通の目標を見据え明確にやるべきことを把握できるようになります。

また、SBTは長期的かつ意欲的な削減目標であるため、既存技術に加えて、新たなイノベーションによって実現可能となる場合がほとんどです。つまり、社内で新しいイノベーションを促す機会となり、これまでになかった発想を吸い上げることも期待できます。実際に、アメリカのケロッグ社では、SBTが技術革新研究の動機付けとなり、燃料電池技術の開発に至りました。

つまり、SBTに関する項目を成果指標として活用することで、社員の意欲や生産性の向上にもつながるのです。

③消費者のサステナビリティ需要の高まりに応えられる

会計、税務、コンサルティングを行うサービス企業であるEYが、2022年5月18日から6月7日にかけて18,000人の消費者を対象に実施した「第10回EY Future Consumer Index」では、消費者のサステナビリティ需要の高まりを明らかにしています。

- 87%がフードロスの削減に努めている

- 85%が省エネに取り組んでいる

- 24%が環境への配慮が⼗分でないブランドの購⼊をやめた(または購⼊を減らした)

- 33%がカーボンフットプリントや環境への影響を計算するサービスを利用している

このようなデータから、消費者は商品のサステナビリティに関する情報を見て、購入を検討していることがわかります。そのため、企業も環境負荷を減らす工夫をしつつ、十分に情報提供をすることで、消費者のニーズに応える必要があります。消費者に対する情報提供の一つとしてもSBTは有効と言えるでしょう。

続いては、SBTの日本における取り組み状況を見ていきましょう。

【2025年最新】SBTの日本の取り組み状況

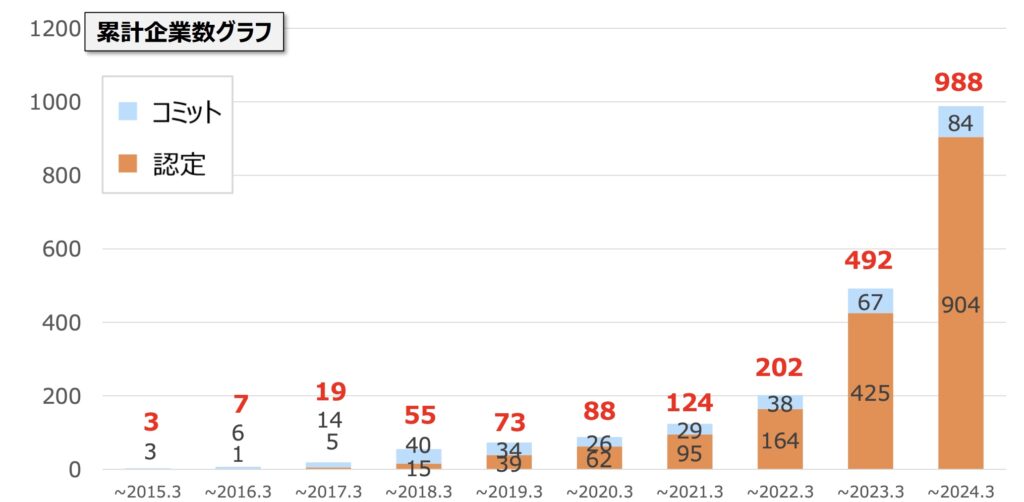

世界的に見てもSBTに参加する企業は年々増加しており、世界全体で認定企業4,779社、コミット企業2,926社、合計7,705社(2025年1⽉31⽇現在)となっています。

日本の取り組み状況としては、2018年以降に一定数増加を続け、2025年1⽉31⽇時点で、認定企業904社、コミット企業84社、合計988社まで拡⼤しました。

【最新版】SBT認定企業一覧

日本で現在SBT認定されている企業の一覧はこちら

SBT認定企業の取り組み事例

最後に、SBT認定企業の取組事例を紹介します。

①ファイザー:エネルギー見直しで約150億の節約

製薬大手のファイザー社(米国本社)では、省エネと再エネの促進に注力し、SBTへの取り組みを通して、サプライチェーン全体でのエネルギーを見える化しました。

設備単位での効果は⼩さいものの、2000年以降で3,300のプロジェクトを合算すると年間150億円の節約に繋がったといいます。更に、社内からエネルギーを節約するためのアイデアを募ることで、社員のSBTへの関わりも増加したとのことです。

このように、SBTへの取り組みを通して大幅な節約のみならず、社内イノベーションの促進に繋がっています。

②ベネッセコーポレーション:教育のデジタル化で紙資源の大幅削減

教育事業を主力とするベネッセコーポレーションでは、商品や営業において紙を多く使用しており、Scoope3における排出量の約3割程度が紙の調達に由来していました。

そこで、教材のデジタル化を通して、紙使用量と発送回数の削減に成功。紙の使用量は2013年度から比較して3割削減し、発送回数においては紙教材が月に1回であるのに対し、デジタル教材は3〜4ヶ月に1回と減少しました。

それだけではなく、日々の学習データを通じて適切な働きかけが可能になったことで、紙媒体よりもデジタル教材を選択された顧客の継続率が数ポイント高く推移していると報告しています。

SBTの取り組みにより事業の見直しを図り、新しい価値を創出している点に注目です。

③ユニ・チャーム:排出量9割減の紙おむつリサイクル技術を開発

紙おむつや生理用品等の製造を手がけるユニ・チャームでは、使用済み紙おむつのリサイクルに取り組みました。

これらはパルプからできており、原料の調達には環境負荷が生じます。それだけでなく、高齢化で大人用紙おむつの生産が拡大しており、家庭ごみのうち紙おむつの体積が全体の8分の1程度にのぼっています。ごみが増えれば、その分焼却によるCO2排出量も増加してしまいます。

実際に同社のScope3排出量のうち、物品調達が約53%、商品使用後の廃棄が約36%と両カテゴリを合わせて9割を占めていました。

そこで、ユニ・チャームは、ゴミの分別・リサイクルに積極的に取り組む鹿児島県志布志市と協定を結び、紙おむつの再資源化技術の実証実験を進めています。 使用済み紙オムツを回収し、独自の技術で衛生的かつ安全なパルプの再資源化。このリサイクル処理は従来の焼却処理と比較して、排出量を87%削減することが見込まれています。

同社の紙おむつリサイクル技術は、SBTに取り組むことで生産過程に抜本的なイノベーションをもたらしている一例です。

まとめ

今回は、長期的な温室効果ガス削減目標であるSBTについて紹介しました。温室効果ガス排出量をサプライチェーン全体で見える化することで、5〜10年後を見据えた具体的な数値目標が設定できます。

そのため、ESG投資の機会獲得や新たなイノベーションの創出につながります。他にも社員のモチベーション向上や、消費者のサステナビリティ需要の高まりに応えるなどといったメリットが挙げられます。

これらのメリットからわかるように、「サステナビリティへの取り組みは何をすれば効果的なのかわからない」といった悩みは、SBTを活用することで解決できます。

今後の潮流を見据え、SDGsに関する取り組みの第一歩としてSBTを活用してみてはいかがでしょうか?

〈参考文献〉

環境省「SBT等の達成に向けたGHG排出削減計画策定ガイドブック」

環境省「中⻑期排出削減⽬標等設定マニュアル」

環境省「SBT 詳細資料」

外務省「2020年以降の枠組み:パリ協定」

経済産業省エネルギー庁「今さら聞けない「パリ協定」 ~何が決まったのか?私たちは何をすべきか?~」

Science Based Targets HP

EY Japan「EY調査、消費者は生活費の高騰により、家計を引き締め、サステナビリティに関して工夫を凝らすことを迫られている」

この記事を書いた人

スペースシップアース編集部 ライター

スペースシップアース編集部です!

スペースシップアース編集部です!