真夏の最高気温、40.8℃の日本を想像できますか?

文部科学省 気象庁が発表した「日本の気候変動2020」によると、日本は1898年から2019年の100年の間に1.24℃も平均気温が上昇しています。日本の平均気温の上昇率は世界の平均気温(0.74℃)の上昇率と比べても、大変大きいものです。

この気候変動に何も対策をしなかった場合、IPCC(国連気候変動に関する政府間パネル)の報告では世界の平均気温はどんどん上昇し、2100年頃の日本の真夏の最高気温は40.8℃、真夏日は連続50日、熱帯夜は連続60日になると予想しています。

そうなったとき、私たちの生活はどうなってしまうのでしょうか。

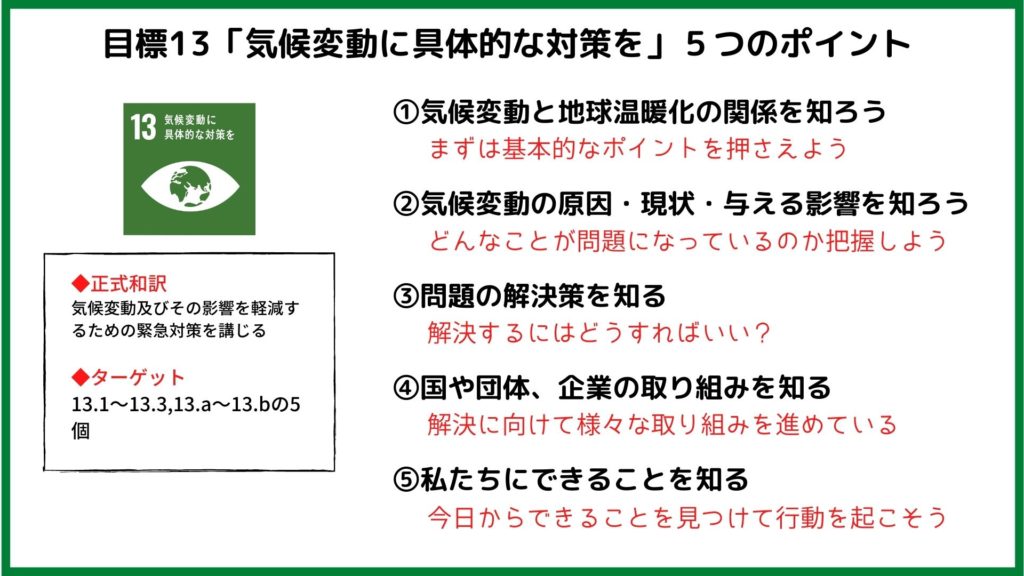

SDGsの目標13「気候変動に具体的な対策を」は、実践することでSDGsが掲げる多くの問題の解決につながる重要なテーマです。

持続可能な生活を送るためにも、気候変動に関心を持ち、行動に移すことがとても重要になります。

まずは世界と日本の現状を知り、自分たちに何が出来るのか考えてみましょう。

目次

SDGs13「気候変動に具体的な対策を」とは?

今、世界中で起きている異常気象は、気候変動、つまり長期間にわたる気温や雨の量、雨の降り方などの移り変わりによるものだと言われています。

SDGs13「気候変動に具体的な対策を」を簡単に説明

SDGs13の目標「気候変動に具体的な対策を」とは、簡単に言うと気候変動の解決を目指して、世界一丸となって対策を講じていこうという内容です。

「気候変動に具体的な対策を」の対策には、「緩和」と「適応」があり、IPCC第5次評価報告書 特設ページには以下のように書かれています。

- 緩和→気候変動を抑えるための対策

- 適応→すでに起こっている自然災害などの防止や軽減

出典:JCCCA IPCC第5次評価報告書特設ページ 緩和・適応とは

日本国内でも近年、ゲリラ豪雨や長雨などの自然災害や、酷暑による熱中症などが深刻な状況となっています。気候変動への対策は私たちにとって、SDGsの目標の中でももっとも身近で深刻な緊急の課題です!

と言っても、まだまだ難しく感じる人も多いと思います。そこで次に、SDGs13「気候変動に具体的な対策を」の理解を深めるためのポイントをまとめました。

◆気候変動について詳しく知りたい方はこちらをクリックしてください。

◆気候変動の原因について詳しく知りたい方はこちらをクリックしてください。

◆気候変動の現状について詳しく知りたい方はこちらをクリックしてください。

◆気候変動の与える影響について詳しく知りたい方はこちらをクリックしてください。

③問題の解決策を詳しく知りたい方はこちらをクリックしてください。

④国や団体の取り組みを知りたい方はこちらをクリックしてください。企業はこちら

⑤私たちにできることを詳しく知りたい方はこちらをクリックしてください。

SDGs13のターゲット

目標13「気候変動に具体的な対策を」は5つのターゲットから構成されています。

「13.1」のように数字で示されるものは項目の達成目標、「13.a」のようにアルファベットで示されているものは実現のための方法です。理解を深めるためにも、1度目を通してみましょう。

| ターゲット | |

|---|---|

| 13.1 | すべての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性(レジリエンス)及び適応力を強化する。 |

| 13.2 | 気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。 |

| 13.3 | 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する。 |

| 13.a | 重要な緩和行動の実施とその実施における透明性確保に関する開発途上国のニーズに対応するため、2020年までにあらゆる供給源から年間1,000億ドルを共同で動員するという、UNFCCCの先進締約国によるコミットメントを実施するとともに、可能な限り速やかに資本を投入して緑の気候基金を本格始動させる。 |

| 13.b | 後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において、女性や青年、地方及び社会的に疎外されたコミュニティに焦点を当てることを含め、気候変動関連の効果的な計画策定と管理のための能力を向上するメカニズムを推進する。 |

SDGsの目標13「気候変動に具体的な対策を」は、世界中すべての人々が取り組むべき課題なのです。

とはいえ、ターゲットを一度読んでもなかなか理解しにくい面も多いと思います。

そこでここからは、なぜ「気候変動に具体的な対策を」が必要とされているのかを詳しく説明していきます。

なぜ、SDGs13「気候変動に具体的な対策を」が必要なのか?

それは、地球温暖化によって気候変動が起きていると考えられているからです。まず初めに、気候変動とは何かを確認しておきましょう!

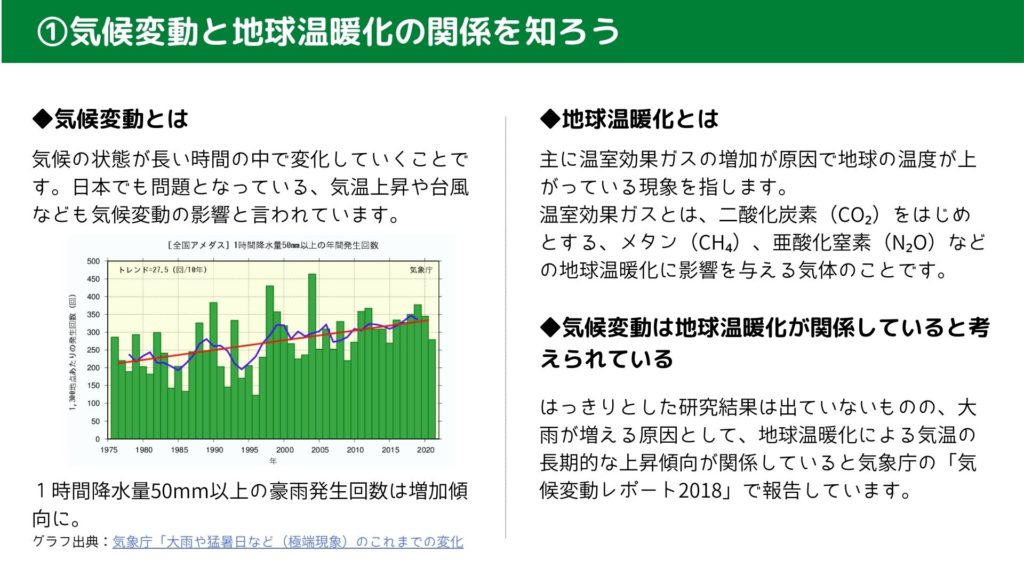

気候変動とは

気候変動とは、気温が極端に上がったり下がったり、大雨が続いたり逆に一切降らなかったりと、これまでの気候では見られなかった変化のことを指します。この原因としては、地球温暖化が挙げられます。

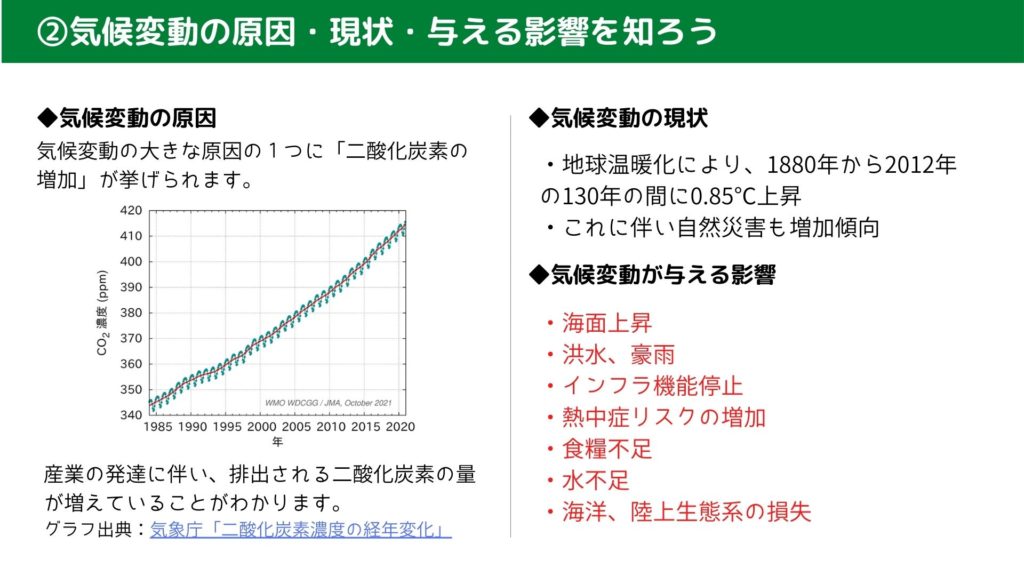

地球温暖化は二酸化炭素が大きな原因

地球温暖化は、私たちの生活から排出される二酸化炭素が主な原因と言われています。

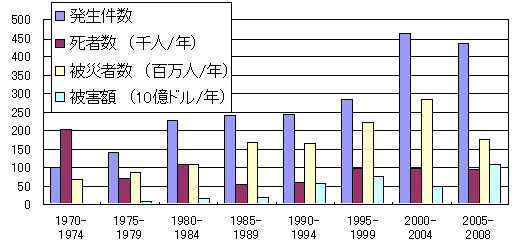

私たち人間が豊かな生活を送るために産業を発展させてきたことで、二酸化炭素が大量に排出され地球温暖化が進みました。これにより全世界で自然災害が増加しているのです。

特にアジアでは災害が多発しており、2004年にインド洋津波災害、2008年には9万人の犠牲者を出した中国四川地震など、多くの犠牲者が出る自然災害が多発しています。ここ10年で1970年代に比べて、自然災害の件数と被害者数が3倍に増えています。

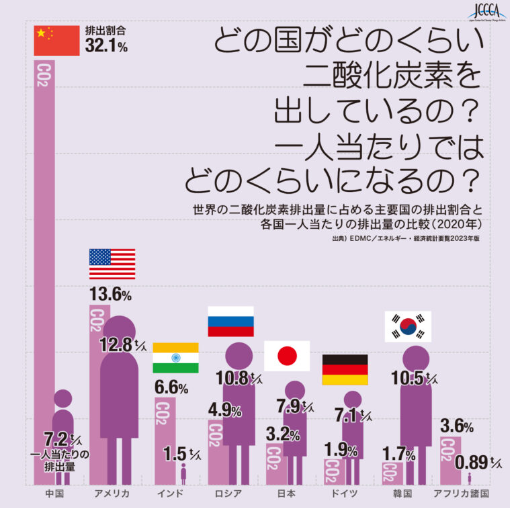

各国の一人当たりの排出量の比較(2020年)

二酸化炭素の排出量は中国、アメリカ、インド、ロシア、次いで日本です。先進国や、人口が多く、近年経済発展が進む地域が排出量が多い傾向にあります。さらに先進国の1人当たりの二酸化炭素排出量は途上国と比べても大幅に上回っています。

◆自然災害の被害は途上国に多い

また、1984年~2013年の間に起きた自然災害の犠牲者(248万人)の多くが低所得、中低所得に偏っています。所得が低い国ほど自然災害の被害が多く、貧困による悪循環が課題になっています。(※1)

この課題はSDGs目標1「貧困をなくそう」とも深く関わりがあり、共に解決する必要があります。

では、解決に向けて私たちが何をすればいいのかを考えていきましょう。

SDGs13の重要ポイントである地球温暖化の原因を知る

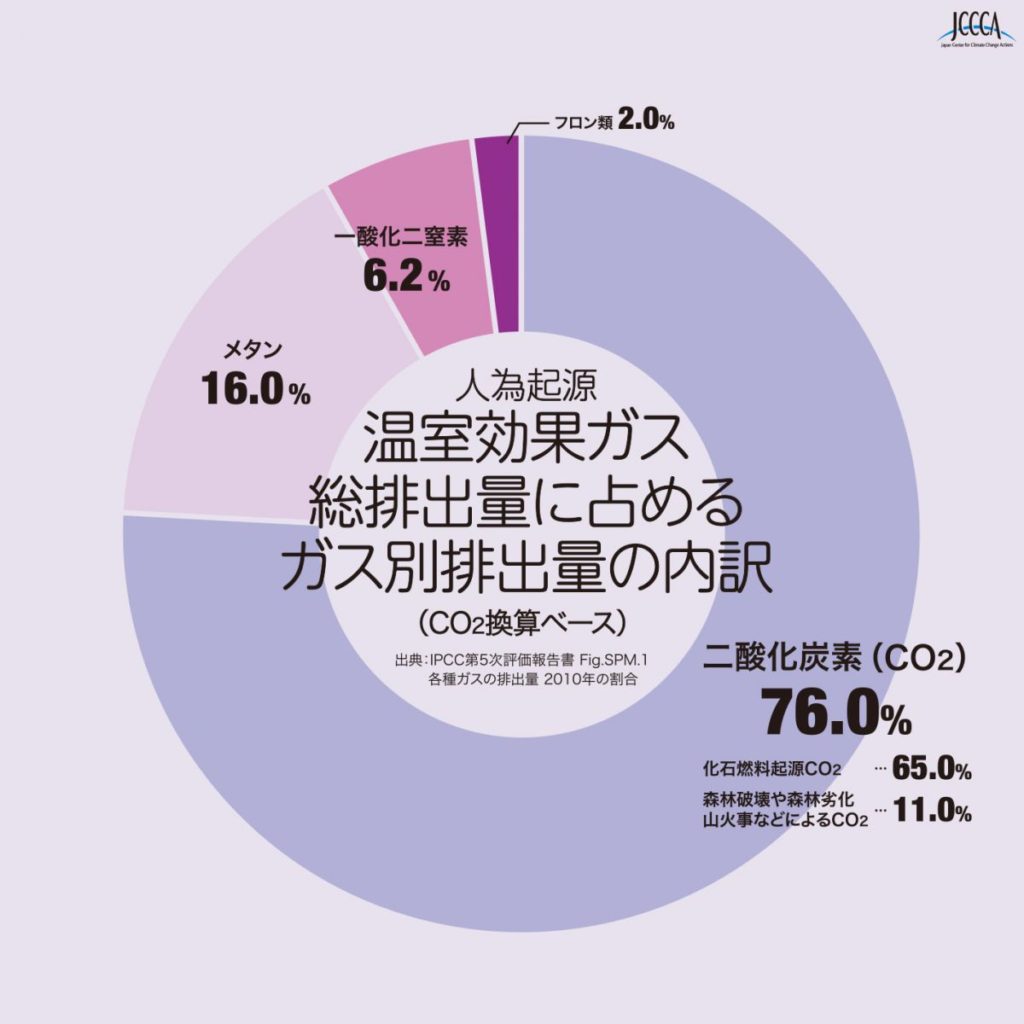

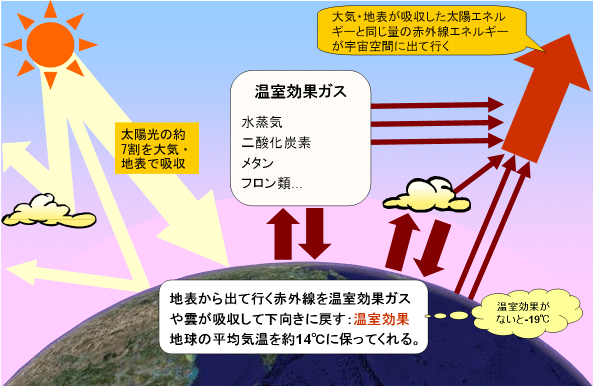

「地球温暖化」の大きな原因となっているのが温室効果ガスです。

温室効果ガスとは、二酸化炭素、メタン、フロン類など地球温暖化をもたらすガスを指します。

過去50年で工業化が進み産業活動が急速に活発になったことで、二酸化炭素、メタン、フロン類などが大量に排出されて地球大気の温室効果が進み、気温が上昇しています。

本来であれば「温室効果ガス」があることで、地球は平均気温を14℃に保つことが出来ています。温室効果がない場合、地球の平均温度は-19℃になると言われているので「温室効果ガス」は生物が生きるために必要なものです。しかし、温室効果ガスの濃度が濃くなることで温室効果が強くなり、気温が上昇しているのです!

温室効果ガスの排出量の中で3/4を占めるのが二酸化炭素です。二酸化炭素は私たちの呼気に含まれるだけではなく、石炭や石油、天然ガスを燃焼させることで発生します。

産業活動が活発になったことで石炭や石油の燃料を燃やしてエネルギー源として使用することで、二酸化炭素を大量に放出しているのです。(※2)

・自動車や電車、飛行機など交通機関

・家電製品

・土地開拓のための焼き畑農業

・森林火災

また、二酸化炭素についで温室効果ガスに多く含まれるのがメタンです。国立環境研究所によると、世界のメタンの放出量は過去20年間で10%近く増えています。フロンは自然界には存在しない人工物質です。冷蔵・冷凍の冷媒や、スプレーの噴射剤など身近なものに使用されています。人体に毒性が少ないとのことで活用されていました。

地球温暖化が進んでいるのには、人為的な要因が大きく関係しています。私たちの生活が快適になることで、知らないうちに地球に過度な負担をかけていたのです!

>>トップに戻る場合はこちら

地球温暖化の現状と危険ラインを知る

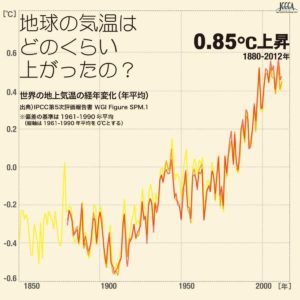

1988年にUNEP(国連環境計画)とWMO(世界気象機関)により設立された、IPCC(国連気候変動に関する政府間パネル)の発表によると、地球の気温は1880年から2012年の約130年で0.85℃上昇しています。「たった0.85℃か」と思ってしまいますが、この気温の上昇で次のようなことがすでに起こっています。

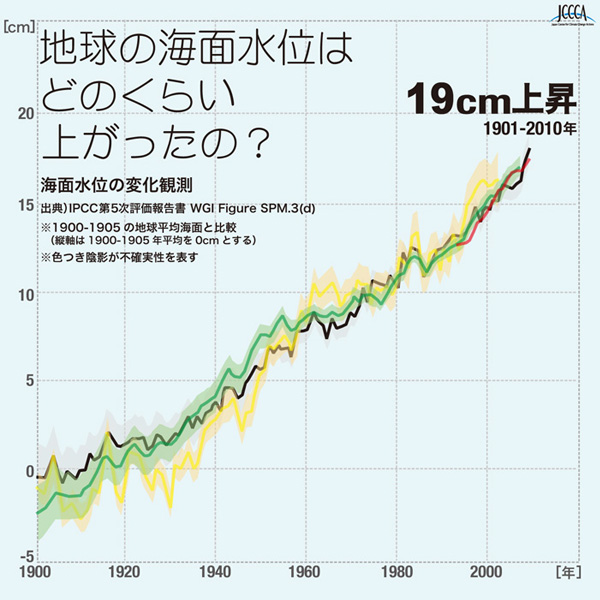

海面の上昇

世界平均海水位は1902~2010年の間に19cm上昇しています。

海面上昇は海水温の上昇により、海水の温度の上昇による膨張と、氷河や氷床が解けたりすることが原因と考えられています。海面が上昇することで海抜の低い島国では高潮で潮が満ちると、海水が街や道路に入り込み、浸水の被害が出ています。

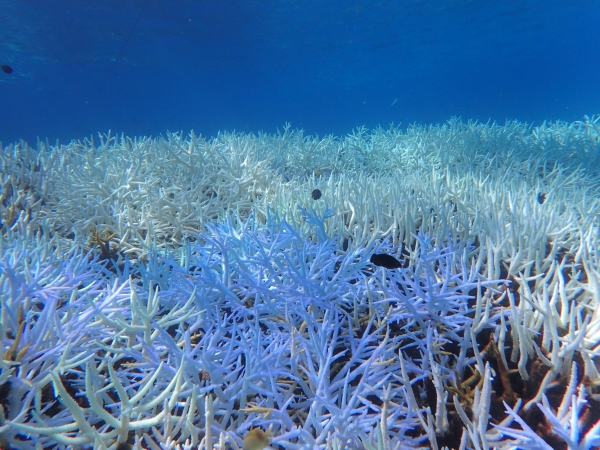

海洋酸性化

海洋酸性化の原因は、大気中の二酸化炭素が海に吸収されることにより、弱アルカリ性の海水が中性に近づくこと。海洋酸性化が進むことで貝類、ウニなどの棘皮動物や、熱帯や亜熱帯に分布するサンゴなど、海の生物の成長を阻み、海の生態系に影響を与えます。(※3)

「たった0.85℃」の気温の上昇で、海にとても大きな影響が出ています。

パリ協定で具体的な目標が設定された

そこで、2020年以降の温暖化対策の新しい枠組みとして、「パリ協定」がCOP21(国際気候変動枠組条約の第21回会議)で2015年に採択されました。「パリ協定」は、途上国を含む197カ国が加盟しています。

パリ協定では以下のようなことが目標として掲げられています。

世界共通の長期目標として、平均気温の上昇を2℃以下に抑えることを目標の設定。

さらに1.5℃に抑える努力を追及すること。出典:外務省 2020年以降の枠組み:パリ協定

その後、現在のペースで気温上昇が続くと2030年~2052年の間に気温上昇は1.5℃に到達する可能性が高いと、2018年にIPCC1.5℃特別報告書で発表しました。パリ協定で発表したペースで二酸化炭素の排出を抑えても、1.5℃の気温上昇を抑えることが出来ないほど事態になっているのです。

日本では、平均気温が1.4℃~4.5℃上昇すると文部科学省 気象庁で発表しています。

では、気温が上昇することによって海面水位の上昇や海の酸性化以外に私たちの生活にはどんな影響があるのでしょうか。

>>トップに戻る場合はこちら

気候変動が生活に与える影響って?

まず、世界中で予想されている温暖化により引き起こされる気候変動のリスクから見ていきましょう!

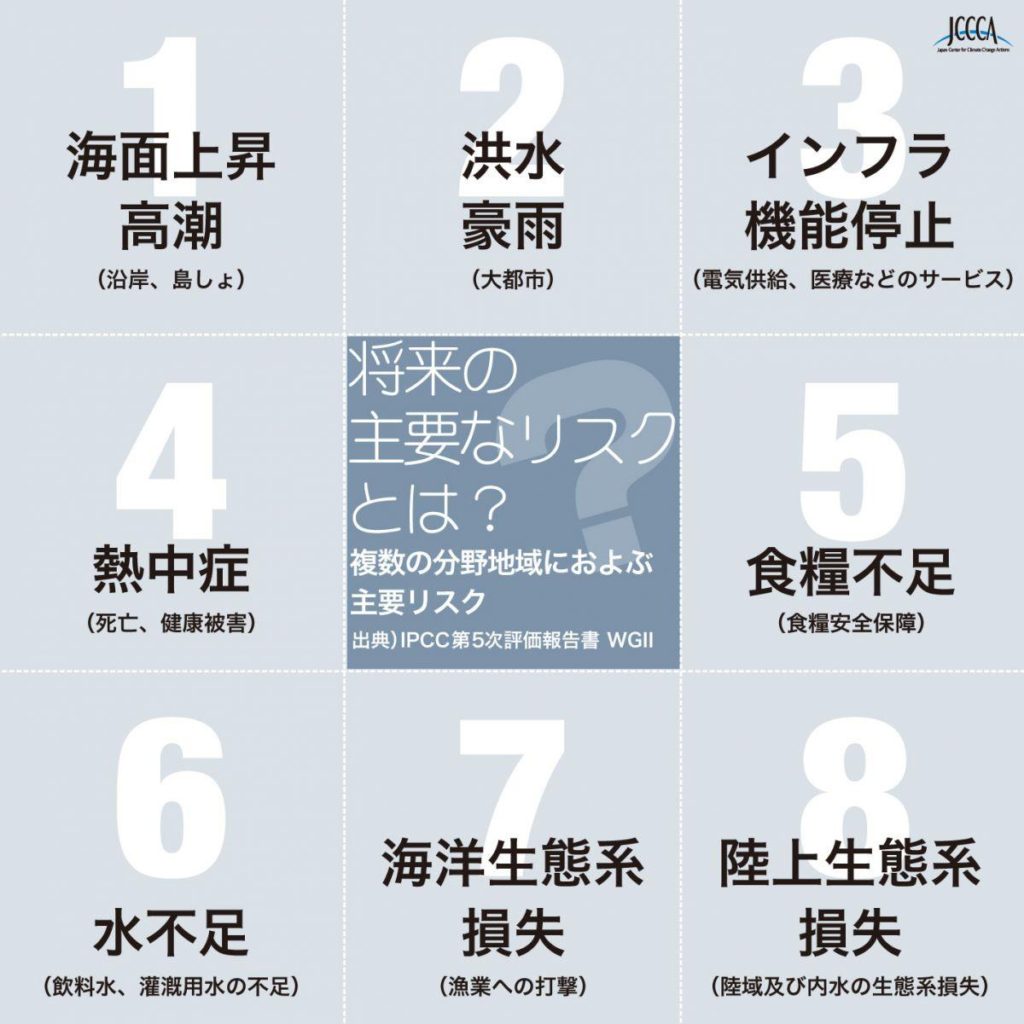

気候変動による世界のさまざまなリスク

気候変動によるリスクには、次のようなものがあります。

極端な気象現象は大雨による洪水被害だけでなく、インフラ機能に影響が出ます。電気・ガス・水道のライフライン寸断は、今の便利な生活に慣れている私たちに大きな混乱を招くでしょう。

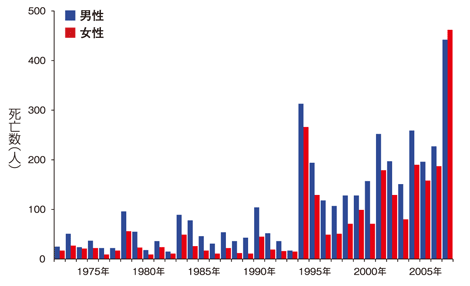

また、近年では熱中症で亡くなっている人は増加傾向にあります。感染症(マラリアやデング熱)の増加や循環器・呼吸器系疾患の増加も。特に脆弱な層(高齢者、貧困)への早急な対策が必要とされています。(※4)

干ばつ、水不足等による食料生産量の減少、海洋生態系損失漁業への影響、陸上生態系の変化は森林や野生生物、影響が出ます。また、気候変動に対応出来ず、絶滅に迫られる生物が増えるでしょう。

さらに、美しい自然が失われることは、観光資源の損失にもつながります。(※5、6)

さらに気候変動による影響は、環境だけではありません。

多くの途上国では自国で取り組むべき対策が多くあり、限られた資金だけでは十分に対策を実施できない現実があります。十分な対策が行えないまま、気候変動による自然災害がおこれば、被害はさらに大きなものとなります。

そのため、世界全体で気候変動の対策に取り組むために、先進国の義務として2020年までに先進国全体で1,000億米ドルをを途上国へ支援することを、2009年のCOP15(国際気候変動枠組条約の第15回会議)で定まりました。(※7)

では、日本国内ではどのような自然災害の増加とリスクが予想されているのでしょうか。

日本で起こり得る自然災害の増加とその他のリスク

近年、日本では大雨や短時間の強雨は増加する一方です。台風の強度は強まり、猛烈な台風の存在頻度が増すと予想されています。

そうなれば、現在も全国各地で起きているような豪雨災害、洪水や浸水、土砂災害などの被害がさらに増え、甚大化する可能性があります。

また、農業、水産業、森林・林業にも影響が出ることで、農作物の品質の低下や栽培箇所にも変化が出るとされています。

日本は食料自給率の低い国です。災害時、食料安全保障では自国の食料確保が優先されるので、輸入に頼っている日本には大きな影響が出ることが想像できると思います。

世界的に大規模で残っていることが少ないブナ林。ブナ林は落葉樹で構成されており、四季折々の自然の美しさを楽しませてくれます。そんなブナ林も温暖化の影響で、2100年頃には面積が1/10に減少すると予測されています。

温暖化による気温の上昇や降水の変化が、感染症拡大に関連していると「地球温暖化と感染症」が発表しています。蚊などの感染症を媒介する生物の分布に変化が起こることで、デング熱が流行する地域が拡大するおそれがあります。

気候変動による雨量の増加は、感染症の拡大につながる危険がある、という点にも目を向ける必要があるでしょう。

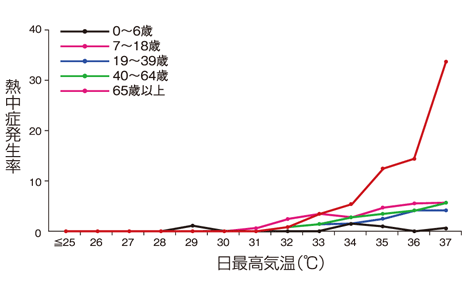

2100年までの気温上昇予測

IPCC(第5次評価報告書特設ページ)RCPシナリオによると、

2100年頃までに0.3~1.7℃気温が上昇する

2100年頃までに0.6℃~4.8℃気温が上昇

すると予測しています。

出典:IPCC 第5次評価報告書特設ページ 第1作業部会(科学的根拠)

とはいえ、いきなり2100年の気温を言われてもイメージするのは難しいですよね。

次の章で、2050年の日本がどうなっているのかご紹介します。

>>トップに戻る場合はこちら

気温が2℃上昇した2050年の日本はどうなっている?

たとえば、何の対策もしないまま2050年に気温が2℃上昇した場合、日本はどうなってしまうのでしょうか。

2050年の天気予報(NHK)

こちらの動画はIPCCの最新の報告書に基づいて作られた、2050年の天気予報の様子です。

2050年の日本の夏は、

- 35℃前後の気温が当たり前

- 真夏日は50日連続

- 熱帯夜は60日

- 最高気温は40.8℃

- 熱中症で亡くなった人数は6,500人を超える

など、最悪な状況になると予想されています。

また、海面水温が上がることで台風はスーパー台風となり、最大風速は70メートル以上。さらに、海面上昇の影響で高潮の被害が増えます。

そんな暮らしにくい世界が訪れないよう、私たちにどんなことができるでしょうか。

SDGs13(地球温暖化)の解決策を具体例を交えて紹介

では、温暖化を食い止めるためにはどんな解決方法があるのでしょうか。

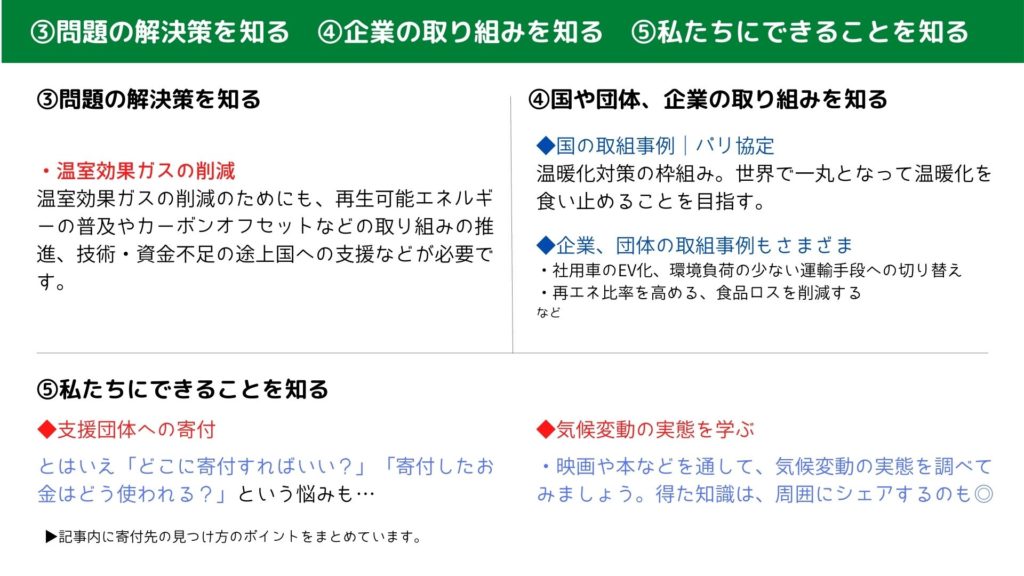

温室効果ガス削減

まずは、温暖化の進行ペースをゆるやかにするために、温室効果ガスの削減に努めることです。

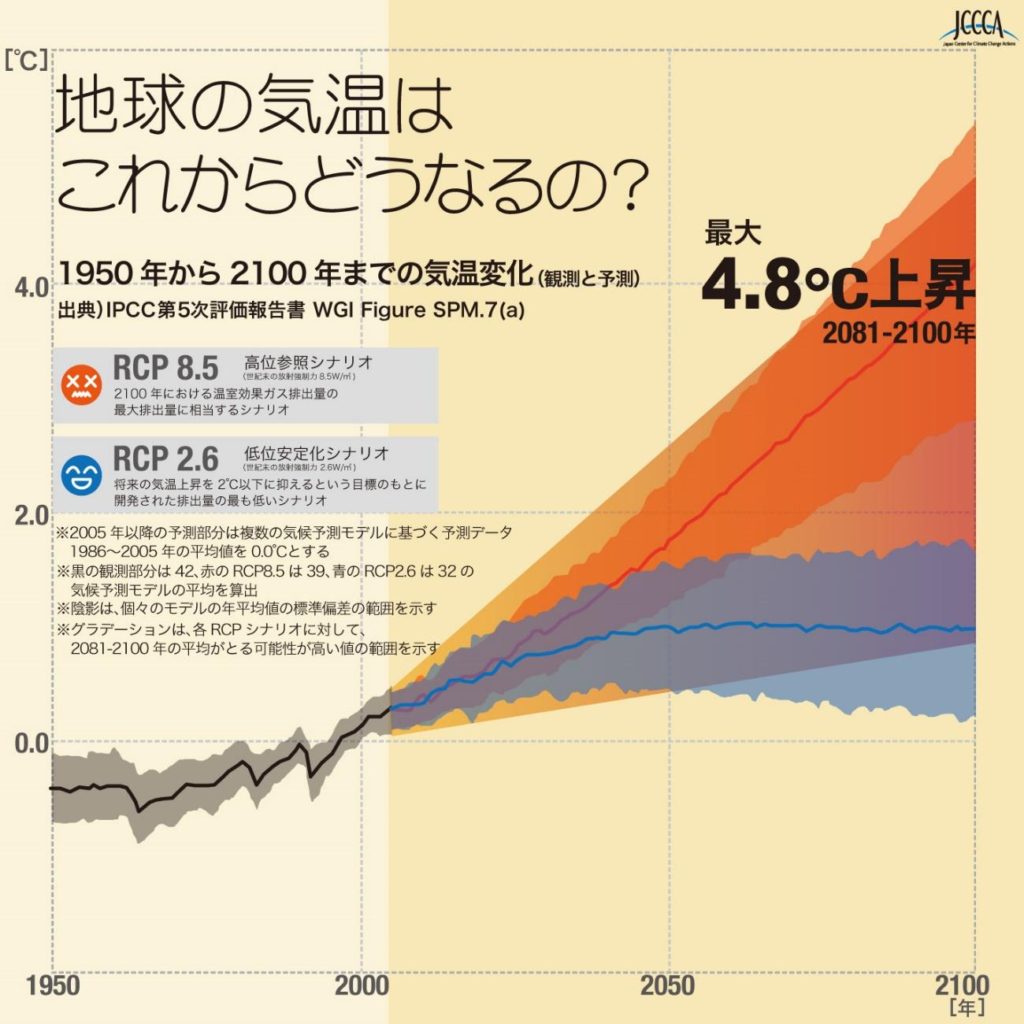

IPCCの2℃シナリオを実現するためには、2100年には温室効果ガスの排出量をゼロかマイナスにする必要があります。また、パリ協定では長期的な目標として「2050年までに温室効果ガスの排出量を80%削減する」(先進国全体で)と掲げています。

温暖化は、私たち人間の生活によって排出されている温室効果ガスによって進行しているので、私たちひとりひとりが協力し、排出削減をする責任があります。

再生可能エネルギーの導入

次に、化石燃料に替わる再生可能エネルギーの導入です。二酸化炭素をほとんど出さない再生可能エネルギーの導入が拡大することは、温室効果ガスを出さない取り組みにつながります。

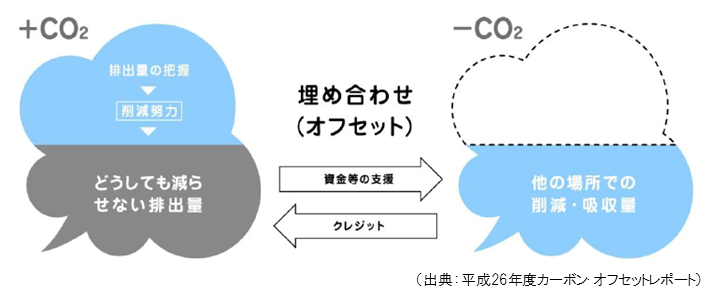

カーボン・オフセット

カーボン・オフセットとは、市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等の社会の構成員が、自らの温室効果ガスの排出を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量等(クレジット)を購入すること又は他の場所で排出削減・九州を実現するプロジェクトや活動を実施することなどにより、その排出量の全部又は一部を埋め合わせるという考え方です。

農林水産省 カーボン・オフセット

イギリスからはじまったカーボン・オフセットはアメリカ・ヨーロッパなどでも取り組まれており、日本でも広がりつつあります。

このカーボン・オフセットの「埋め合わせ」には、削減活動への投資や、森作りの活動、再生可能エネルギーの利用などがあげられます。自分が出した温室効果ガスの排出量を、他の人が削減してくれた量で埋め合わせるということです。

途上国への支援

すべての国で対策に取り組むことが不可欠ですが、資金面で対策を出来ない島嶼国(とうしょこく)や後発途上国があります。温室効果ガスの排出量が多い先進国だからこそ、途上国に支援し、すべての国で温暖化対策に取り組めるようにする必要があります。

しかし、対策を練るだけでは解決はしません。ひとりひとりが「行動しなければいけない」という危機感を持ち、「解決しよう」という気持ちを浸透させることが重要です。

>>トップに戻る場合はこちら

SDGs13の達成に向けた世界の企業・団体の取り組み事例

ここからは、地球温暖化などの気候変動を食い止めるために、日本の企業や団体が行っている取り組みを紹介します。

日本航空株式会社(JAL)

JALグループでは2020年6月に「2050年までにCO2排出量実質ゼロを目指す」という目標を定め、次のような取り組みを行っています。

バイオジェット燃料の活用と国産バイオジェット燃料の開発と導入

バイオジェット燃料は、家庭から出るゴミや木材、使用済みの食用油、藻類などが原料になっています。原油からできた燃料とバイオジェット燃料を混ぜて使用することでCO2排出量が25%削減出来ます。

省エネ機材への移行

省エネ機材へ移行することで低騒音になり、CO2排出量を約15~25%削減することが出来ます。

日々の運航での取り組み

エコ・フライトの取り組み、定期的なエンジン内部の洗浄で燃費の向上に取り組んでいます。また、機体や修理部品の洗浄の際に大量の水を使用することで、汚水が排出されます。その水を自社の処理施設に集め、水をリサイクルしています。さらにコンテナの軽量化で積載重量を削減し、消費燃料を抑える工夫をしています。

CO2排出量取引への対応

航空以外の業態で抑制されたCO2排出量を購入し、地球全体でCO2排出量を削減する取り組みを行っています。また、搭乗する航空機から排出されるCO2をオフセット出来る選択肢として「JALカーボンオフセット」を導入しています。

出典:JAL サステナビリティ

SDGs13「気候変動に具体的な対策を」に取り組む企業はまだまだ多くあります。

日本だけでなく世界の企業も地球温暖化対策をおこなっています。

SDGs13「気候変動に具体的な対策を」に対して個人でできること・私たちにできること

ここまで様々なことを学んできましたが、気候変動を食い止めるには国や企業、団体の努力の他にも個人のアクションが大切です。最後に、SDGs13の達成に向けて私たち個人ができるアクションを見ていきましょう。

気候変動の実態を学ぼう

日本では教育の場で気候変動を詳しく取り上げる機会が少ないこともあり、

- なぜ気候変動が起きているのか

- 気候変動がどのような影響を与えるのか

などが分からずに、具体的に何をすべきかが分からない人が多いのではないでしょうか。

気候変動についてアクションを起こすには、まず基礎から学ぶ必要があります。

ここでは、初心者も学びやすい「本」と「映画・動画」「音声コンテンツ」について見ていきましょう。

基礎知識を得るなら「本」がおすすめ!

書籍には、学者・研究者をはじめ、気候変動にかかわるエキスパートによって、分かりやすくまとめられたものがたくさんあります。

たとえば、

- 「地球に住めなくなる日: 「気候崩壊」の避けられない真実」デイビッド・ウォレス・ウェルズ(著)

- 「図解でわかる 14歳から知る気候変動」インフォビジュアル研究所(著)

は、気候変動についてよく知らなくても読み進めやすいように書かれています。

はじめはこのような入門書を読んで「気候変動って何?」から入り、本から得た知識やキーワードをもとに、さらに興味のある分野を深堀りしていくといいでしょう。

納得がいくまで読み込み、じっくりと知識を深めてみてはいかがでしょうか。

映像でイメージを膨らませるなら「映画・動画」がおすすめ!

映画・動画でも気候変動について知識を深められます。

ドキュメンタリーからノンフィクションまで、さまざまなタイプがありますが、おすすめしたいのが、気候変動問題の大きな原因となる「プラスチック」をめぐる「The Story of Plastic」です。この動画では、プラスチック生産~廃棄の現状を2分程度でまとめているため、気軽に見ることができるでしょう。

また、実際に気候変動に対する考え方や取り組みについて、幅広い分野の人々が出演する「PEOPLE POWER~気候変動と日本Ⅱ~」を見ると、自分がアクションを起こすきっかけづくりになるかもしれません。

ほかにも、現実に存在するうつくしい地球の姿や、たくましく生きる動植物の様子を追ったドキュメンタリー映画「Our Planet」を通して、気候変動へ取り組むモチベーションを上げるのも良いですね。

映画は、映像と音声を通じて、問題をよりリアルに感じられる点がメリットです。

忙しい人には「音声コンテンツ」がおすすめ!

気候変動について学びを深めたいけれど、なかなか時間が取れない…という人には、ラジオやPodcastといった音声コンテンツが最適です。

- 研究者やアクティビストを招いてトークを行なう「Emerald Practices」

- イギリスの国営放送局BBCによる「The Climate Question」

などは、問題がわかりやすくまとまっていて聴きやすい番組です。

音声コンテンツは、エピソードごとに完結するため、家事の合間や通勤・通学中の時間を使って学べるのでおすすめです。

気になる活動団体をサポートしよう

次にご紹介するのは、気候変動問題に取り組む活動団体をサポートするアクションです。

個人で「何から始めたらいいのか分からない」と思ったら、まずはすでに実績を積んでいる団体の活動内容を知り、一緒に出来ることを見つけてみてはいかがでしょうか。

実はけっこう見つかる!団体を探してみよう

インターネットでは「気候変動 団体」のようにキーワードを入れるだけで、たくさんの団体を見つけることができます。

また、漠然とした問題に聞こえがちな「気候変動」ですが、取り組みを始めるにあたっては、さまざまな切り口があります。

例えば、

- 環境問題

- アニマルライツ

- 難民問題

- 社会問題(女性や性的マイノリティへの差別・子どもの教育など)

など。

どのような問題でも、気候変動と密接な関係を持っているため、自分が特に興味を持った分野から探すのもいいでしょう。

気候変動に関連する活動団体やアクティビストは、団体の枠を超えて連携していることもあるので、ひとつ見つけたら、さらに世界が広がるきっかけになるかもしれません。

寄付・ボランティアにチャレンジ

気になる活動団体を見つけたら、寄付やボランティアを募集しているか確認してみましょう。

最近ではオンラインで参加可能なボランティアも目立ちます。それぞれの活動内容をチェックし「これなら出来る!」と思ったら、サポートしてみて下さい。

ボランティアに参加すれば同じ志を持つ仲間に出会うチャンスも生まれます。

署名活動・デモに参加しよう

気候変動に関する署名活動やデモへの参加も個人ができるアクションです。

個人の力は小さく思われがちですが、みんなで足並みをそろえ、効果的なアクションを起こすことで、社会を変えられるほどの大きな波が生まれます。

「私1人が頑張っても意味がない」と思わずに、積極的に活動に参加してみましょう。

活動団体・アクティビストのSNSをフォローしておこう

気候変動に関する活動の多くは、主にSNSやウェブサイトを通じて告知されます。

もし、気になる団体や活動家がSNS・ホームページを持っていれば、あらかじめフォローしておきましょう。

過去の投稿を遡れば、実際にどのような活動が行われたのかを知ることもできますよ。

個人が集まって行動を起こせば、声は届けられる!

同じ志を持つ個人が集まり行動を起こせば、国や企業にその声が届くこともあります。

たとえば、スウェーデン人活動家グレタ・トゥーンベリがはじめた気候ストライキを元に誕生した団体「Fridays for Future」は、若者が中心となってさまざまなイベントを企画。

そのなかの代表的なアクションとして、毎年複数の団体と協力して開催している「グローバル気候マーチ」が挙げられます。

これは日本だけでなく、世界各地で一斉に気候変動の現状と解決を訴えるイベントです。

個人では国際サミットのような会議には参加できませんが、みんなが集まることで市民の声が反映されやすくなり、気候変動の方針を決める政府や企業に、大きなインパクトを与えることができるのです。

ほかにも、Change.orgのようなプラットフォームを活用した「署名活動」であれば、現地へ赴けない人も気軽に参加可能です。

過去には、

- アメリカのコーヒーショップで提供していたプラスチック容器の使用中止を実現

- 化粧品メーカーに動物実験の廃止の実現

など、署名を通して気候変動に関するポジティブな成果を生んだ例もあります。

「たった一人の声なんて」と思わずに、おかしいを感じることには恐れず声をあげましょう。一人一人の声が集まれば、世界を大きく変えるチャンスにつながります。

「デモ」や「署名」と聞くと、なんとなく不安に思う人もいるかもしれません。しかし実際は、平和に実施しているものが多く、有効に活用すれば企業や政府に声を届けられ、より良い社会づくりに役立てることが可能です。

ダイベストメントを実行しよう

最後にご紹介する取り組みは「ダイベストメントの実施」です。

本来は、主に企業や投資家の間で用いられる言葉ですが、近年は、

- 化石燃料ダイベストメント

- 石炭ダイベストメント

のような、温暖化に大きな影響を及ぼす化石燃料へ投資する企業・機関にお金を預けることをやめよう!といった動きが、個人の間でも巻き起こっているのです。

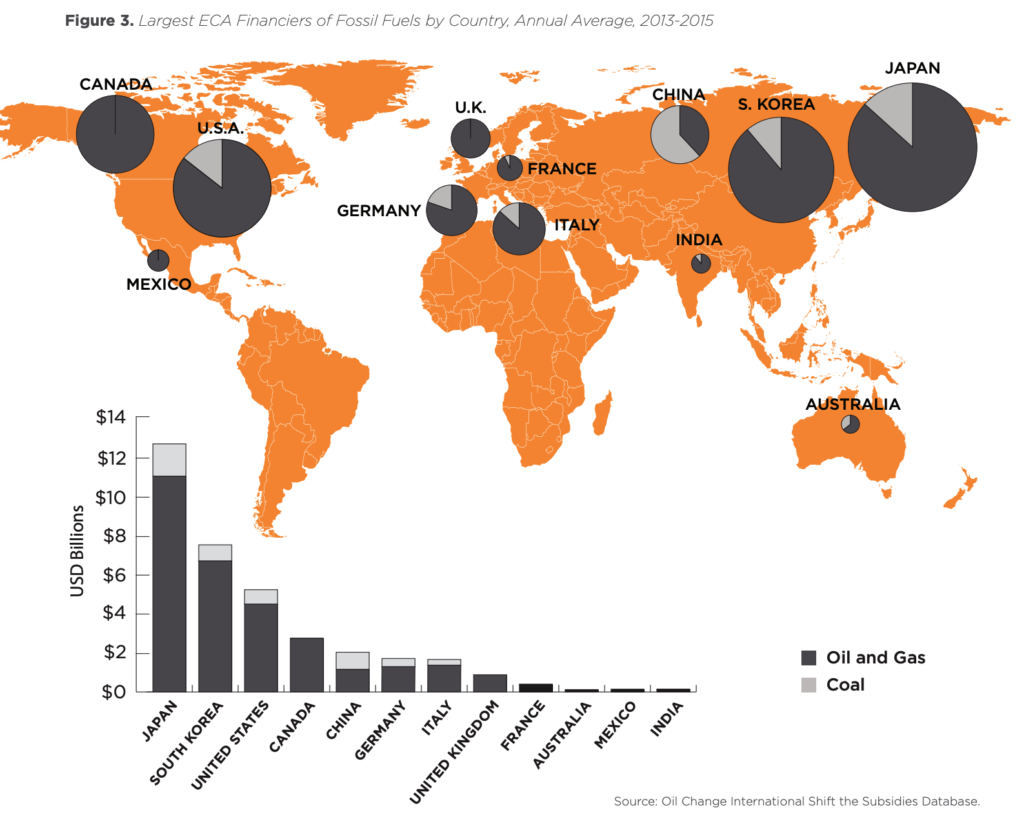

気候変動問題に取り組む国際環境NGO FoE Japanから、2013〜2015年の間、化石燃料への投資金額を国別に示したグラフが発表されています。(黒:石油とガス、灰色:石炭)

日本はなんと、アメリカや韓国をもはるかに超える金額を、化石燃料に投資していることがわかります。

しかし、これだけのお金が、一体どこからきているのでしょうか?

実は、資金源のひとつとして使用されているのが、私たちが銀行に預けているお金なのです。

環境団体350 Japanの報告によると、世界の銀行のうち、化石燃料事業へ投資を行う銀行ランキング・トップ3を日本の銀行が独占しているのが現状。

自分のお金が、知らないところで気候変動に加担しているなんて嫌ですよね。

そこで、個人のアクションとしておすすめなのが「ダイベストメント」なのです。

ダイベストメントのステップ①利用している銀行の投資状況をチェック!

まずは、現在利用している銀行の融資状況をみてみましょう。

どの金融機関にも、ウェブサイトへ行くと融資状況の報告や、融資の基準があります。とはいえ、わかりにくいなと感じた場合は、迷わず問い合わせフォームから直接聞いてみるのをおすすめします。

「自分が利用している銀行は大丈夫そう」と思っても、問い合わせへの回答内容が曖昧だったり、インターネットでニュースを検索したら事実と違っていたり、という可能性もあります。

もし、調べてみて、利用中の金融機関が化石燃料に投資していることが明らかになった場合は、次のステップ「銀行の乗り換え」に進みましょう。

ダイベストメントのステップ②銀行の乗り換え

銀行の乗り換えには、金融機関によって手続きの方法が異なります。インターネットで受け付けていない場合には、直接店舗に出向いて口座を閉じましょう。

その際、理由を聞かれることがあるかもしれません。答えられるようであれば、素直に理由を説明するようにしましょう。金融機関にとっては、ユーザーの声を企業方針に反映する、いい機会になるはずです!

乗換先の銀行は、350 Japanの「COOL BANK RANKING」がわかりやすいのでチェックしてみてください。

ダイベストメントをする人が増えれば増えるほど、化石燃料への融資の動きを止められるチャンスが増えます。

自分がダイベストメントを実行したら、次は家族や友人に話をして、アクションの輪を広げていってください。

この取り組みで働きかける金融機関の投資先が、エネルギーに関連するため、SDGs目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」や、12「つくる責任つかう責任」の達成にもつながります。

ただ預けているだけのお金も、必ず世の中で回っています。自分のお金によって気候変動をこれ以上加速させないためにも、一人でも多くの人がダイベストメントを進めることが大切です!

>>トップに戻る場合はこちら

まとめ

私たちが日々暮らすことで排出される温室効果ガスにより、温暖化が進んでいます。

このまま何の対策を取らずにいると、温暖化の影響により気温はどんどん上昇し続け、自然災害による被害は増える一方です。

自然災害が増えることで、人間にも動植物にも暮らしにくい世界が訪れてしまいます。

私たちを癒し、豊かな気持ちにさせてくれる美しい海や山の景色も違ったものになるでしょう。

そのために「気候変動に具体的な対策を」とることが重要です。

対策は2つ。

- 温室効果ガス排出量を削減し、温暖化のペースを緩めるための「緩和」

- すでに起こっている自然災害などの防止や軽減のための「適応」

パリ協定では「2050年までにに温室効果ガスの削減80%」を目標としています。日本では2021年、2013年対比で「46%削減」にすると新目標として発表しました。

大幅な温室効果ガスの削減は簡単なことではありません。しかし、私たちの地球を、住みやすくするのも、住みにくくするのも私たち一人ひとりの行動次第です。

今までのライフスタイルに少しだけ、地球にやさしい行動をプラスしてみましょう。

- エネルギー消費を減らす

- 水を大切に使うの

- 交通手段を考える

- 使い捨てせず、モノを大切に使いゴミを減らす

- エコ製品・リサイクル製品を利用する

また、温暖化対策を意識することは、

- 目標3「すべての人に健康と福祉を」

- 目標7「エネルビーをみんなに そしてクリーンに」

- 目標12「つくる責任 つかう責任」

- 目標14「海の豊かさを守ろう」

- 目標15「陸の豊かさも守ろう」

の解決に近づくことにもなります。

暗い未来を想像するのではなく、今まで以上に快適な生活を送れる明るい未来をイメージして、楽しみながら、自分にできることを、今日から行動に移しましょう!

参考文献

※1:内閣府 開発途上国における防災の課題~災害と貧困の悪循環~

※2:JCCCA 地球温暖化の原因と予測

※3:国土交通省 気象庁 海洋酸性化の影響

※4:国立研究開発法人 国立環境研究所 熱中症患者の発生現状と今後の予測

※5:農林水産省 地球温暖化による食料生産への影響

※6:環境省 生物多様性分野における気候変動への適応

※7:外務省 気候変動分野における途上国支援

※8:経済産業省 資源エネルギー庁 無理のない省エネ節約

※9:国立環境研究所 電気自動車は環境にやさしいの?

※10:東京都環境局 交通機関の種類とCO2排出量

※11:政府広報オンライン 暮らしに役立つ情報