私たちが普段利用しているエネルギーは、石油や化石燃料、天然ガスなど地球からの資源で作られています。

しかし、このまま使い続けると50年後にはなくなってしまうと算出されているのです。

そして、私たちは当たり前のように電気を使っていますが、世界を見ると7億人以上の方に電気は届いていません。

SDGsの目標のひとつ「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」はこうした問題を解決することを目指しています。

SDGs7は世界の電気普及状況や環境問題、資源などの問題が達成が必要とされる理由です。

再生可能エネルギーはSDGs7の達成のために不可欠ですが、日本の現状や世界の現状は普及の方向に進みながらもまだまだ改善の余地が残っています。

現在は、コストや発電量などの問題点があり、新しいエネルギーの開発などの解決策が提案されています。

電気やエネルギーという私たちの生活に密接している課題だからこそ、私たちにできることもあります。

個人ができることを積み重ねることも目標達成のためには欠かせないことです。

記事の最後には、日本や世界の企業や団体の取り組み事例について紹介していきます。

エネルギーを維持し、地球を守っていくためには、さまざまな問題を解決しなければなりません。

(クリックをすると記事内の章に飛びます。)

目次

SDGs7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」とは?

世界の人々が電気を使えるようになり、さらにはそのエネルギーも安心で安全に使えるものにすることがSDGs7では求められています。

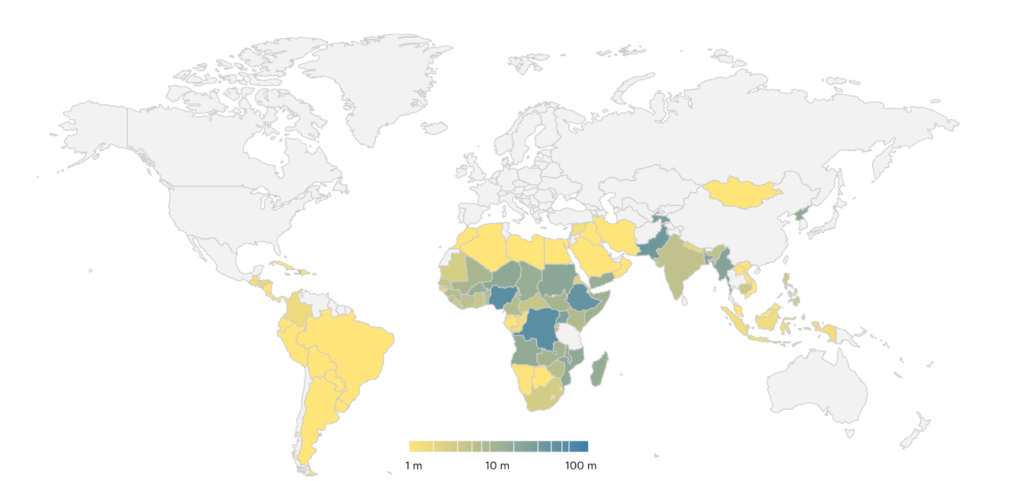

国連が発表した」「持続可能な開発目標(SDGs)報告2022」によると、2022年時点で、世界で電気を利用できずにいる人々が7.3億人もいます。さらに「The Sustainable Development Goals Report 2022 Goal 7」によると、世界全体で見た時、電気の利用率は改善方向に向かっている一方でサブサハラアフリカでは、電気を使えずに生活している人が増えており、電気を使えない人の77%がサブサハラアフリカの農村部に住んでいると言われています。

世界中の人々が電気を使えるようにするのがこの目標のポイントとなりますが、様々な要素が絡んでいます。

まずは、全体のポイントを把握し、その後に詳しい内容に入っていきましょう。

※この記事はボリュームが大きいので、気になるポイントを詳しく読むのも良いかもしれません。

SDGs7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」のポイントを簡単に

SDGs7のターゲット

SDGs目標7では、このような暮らしをしている人々に電気を届けること、地球の資源を守りながら電気を作ることに重点をおいてターゲットが設定されています。

SDGs 目標7のターゲットは、どの課題に対してどういう解決をしていったらいいのか、より具体的な1〜3の達成目標とa〜bの実現方法、合計5個のターゲットで定義されています。

| 7.1 | 2030年までに、安価かつ信頼できる現代的エネルギーサービスへの普遍的アクセスを確保する。 |

|---|---|

| 7.2 | 2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる。 |

| 7.3 | 2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。 |

| 7.a | 2030年までに、再生可能エネルギー、エネルギー効率及び先進的かつ環境負荷の低い化石燃料技術などのクリーンエネルギーの研究及び技術へのアクセスを促進するための国際協力を強化し、エネルギー関連インフラとクリーンエネルギー技術への投資を促進する。 |

| 7.b | 2030年までに、各々の支援プログラムに沿って開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、内陸開発途上国のすべての人々に現代的で持続可能なエネルギーサービスを供給できるよう、インフラ拡大と技術向上を行う。 |

SDGs目標7のターゲットでは、エネルギーサービスに世界中の人たちがアクセスできるようになるための内容が盛り込まれています。

しかし、それらのエネルギーは環境に配慮されたものでなければなりません。現在、地球は温暖化が進み、それに伴う気候変動による異常気象が各地で発生しています。エネルギーの普及と同時に、地球温暖化を食い止めることも考えなければなりません。そこでSDGs7で重要なキーワードとなるのが、「クリーンエネルギー」です。次からは、クリーンエネルギーについて詳しく見ていきましょう。

SDGs7の注目キーワード「クリーン・エネルギー」「再生可能エネルギー」とは?

まずはSDGs7を理解する上で欠かせないキーワードである「クリーンエネルギー」「再生可能エネルギー」について説明しましょう!

温暖化の問題となっている温室効果ガスやその他の環境に悪影響を及ぼす物質を排出しないエネルギー

例えば自然の力を利用した太陽光・風力・地熱発電などです。「クリーン・エネルギー」は、資源の有無に関わらず国内でも生産できるため、化石燃料に変わる未来のエネルギーとして注目を集めています。

とはいえ、定義があいまいな一面も持ちます。

確かに水力発電はCO2を排出しないものの、ダムの建設が絡むための土地開拓が必要です。また、原子力発電も管理が難しく、放射性物質を大気中に放出するおそれがあります。

このように、使われるエネルギーによっては環境を破壊する可能性があるため、一概にこれがクリーンエネルギーと定義できない難しさがあるのです。

再生可能エネルギーとは

クリーンエネルギーと似た言葉に「再生可能エネルギー」があります。

自然界で起こる現象から作ることができ、何度でも利用することができる、枯渇しないエネルギーのことです。

具体的には、太陽光・風力・地熱・水力・波力などを利用したエネルギーです。

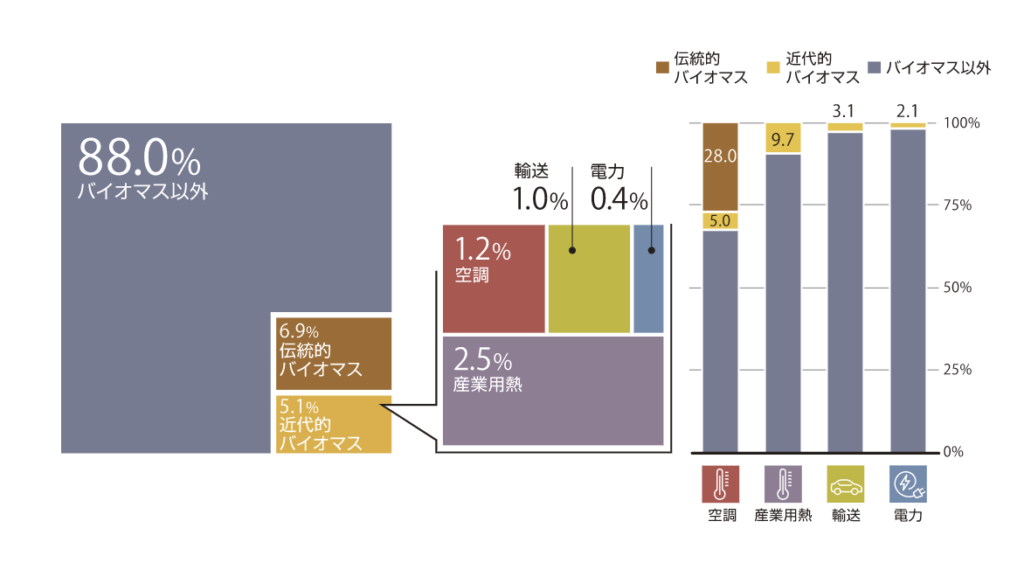

現在、世界中で利用されているエネルギーの17.7%が再生可能エネルギーで作られています。

重要キーワードを理解したところで、なぜSDGs7ではクリーンなエネルギーを必要としているのか、理由について順を追って考えていきましょう。

なぜ、SDGs7の達成が必要なのか?

ここではエネルギーに関する世界的な問題点として、

をピックアップして、SDGs目標7が必要な理由について考えます。

電気普及の現状

まず、電気のない生活を想像してみましょう。

電車が動かずに家に帰れなくなる、スマホが充電できず仕事に支障をきたす、もしかすると精神的に不安になることもあるかもしれません。

言い換えれば、電気があるからこそ、安定した生活ができているのです。それだけ電気は生活において重要なものです。

しかし、世界には、いまだに電気のない地域もあります。ユニセフ協会の調べでは、電気の使えない人々が7億8,900万人もいると発表されています。

温暖化を引き起こす

電気のない地域では、自然に落ちている木や木材などを燃料に使用しています。生きるためには木を切り続けるしかありません。

そのため、森林の再生力を大幅に超えるペースで伐採し、森林減少が進んでいます。これにより、大気中の二酸化炭素が吸収されず、地球温暖化を加速させているのです!

また、先進国の主な燃料となっている化石燃料もCO2を大量に排出します。

温暖化が進むことで海面が上昇したり、異常気象が発生ペースが増え、干ばつや洪水などを引き起こす可能性があるのです。

大規模な自然災害は、日本でも大きな問題となっています。

限りある地球エネルギー

現在、電気を作るために主として使われているのは、石油や石炭、天然ガスなどの化石エネルギーです。

化石エネルギーは、長い年月をかけて微生物や死骸、枯れた植物などが化石となり、石油や石炭になったと考えられています。

しかし、この化石エネルギーは近い将来枯渇することが予想されているのです!

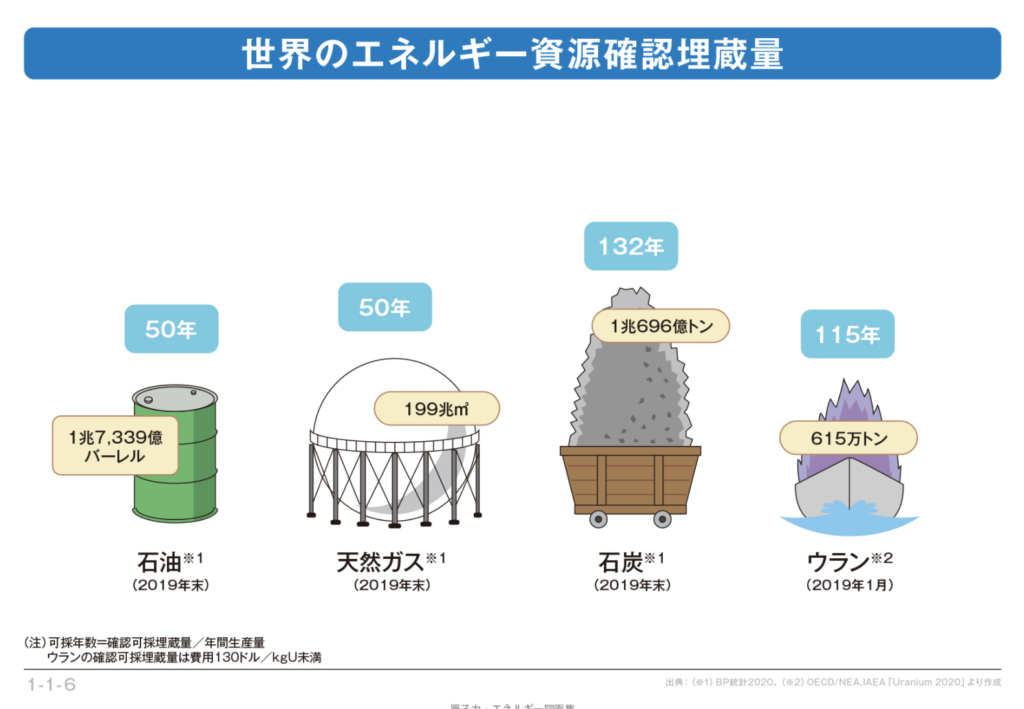

2019年に発表された世界のエネルギー資源確認埋蔵量によると、石油・天然ガスは50年、石炭・ウランは100年程度しか持ちません。

早急に代わりとなるエネルギーを普及させる必要があるのです。

次ではさらに掘り下げて、私たちが現在使っているエネルギーや、新しいエネルギーの開発状況について、まずは日本の現状から見ていきましょう。

日本のエネルギーの現状について

日本では、どのようにエネルギーが作られているのでしょうか。

日本のエネルギー自給率

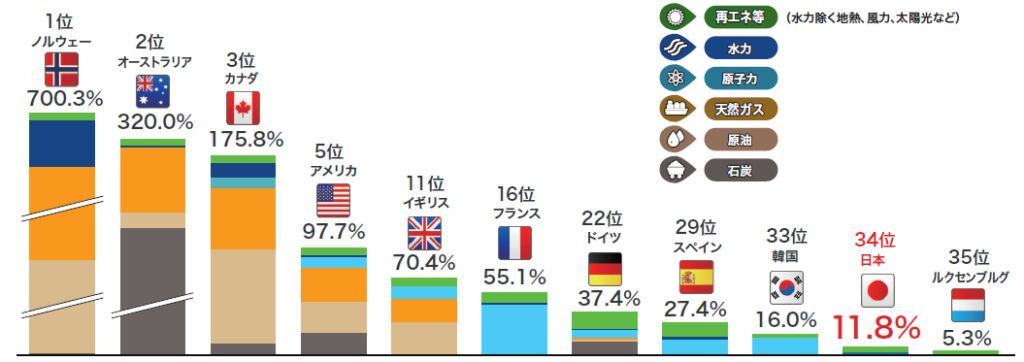

経済産業省資源エネルギー庁によると、日本の自給率は11.8%。世界34位です。

もちろん国の資源量などにも違いがあるので、多ければ良いというわけではありませんが、自国で作るエネルギー量は先進国の中でも低いと言えるでしょう。

日本で自給しているエネルギーのうち、再生可能エネルギーが1番多く、ついで水力発電、原子力発電ですが、残りの大部分は化石燃料に依存しています。

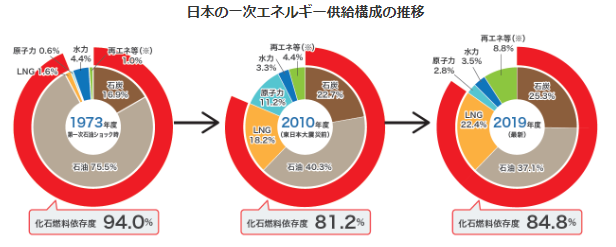

【日本の一次エネルギー供給構成の推移】

現在日本で作られているエネルギーの85.5%が海外に依存した化石燃料です。

これが意味することは、

- 資源が枯渇した場合、エネルギー不足に陥る

- 国際情勢によってエネルギー源の確保が不安定になる

ということです。

イメージしやすい例として、オイルショックが挙げられます。

1970年代、原油価格の値上げによって、激しいインフレが発生。ガソリンなどの石油商品が値上りし、一気に物価が上昇しました。さらに、急な物価の上昇が市民の生活に影響を与え、経済の成長を止めてしまう現象が起きたのです。

このような影響を避けるために、海外からの輸入依存を脱却する努力が続けられ、2010年には、化石燃料依存度は81.2%まで下がっています。

その後、2011年の東日本大震災の影響でいくつかの原子力発電所が止まり、その失った電力を補うために火力発電が再び増加。CO2排出などの問題として取り上げられることも多い火力発電ですが、日本では安定供給の柱となっているのです。

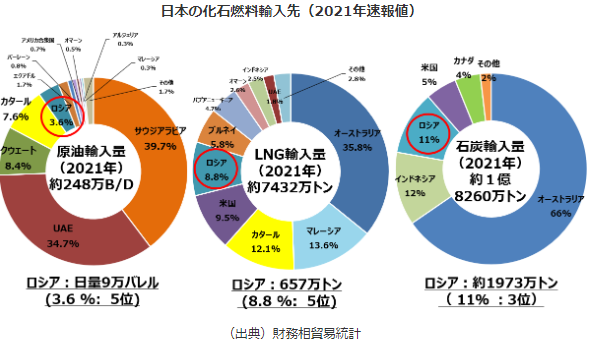

日本の化石燃料の輸入先

日本の化石燃料輸入先のほとんどが中東やオーストラリアです。

中東は政情が不安定であることも踏まえ、オイルショックの時のような急な値上がりなどが起きるのではないかと懸念もあります。そのため現在日本では、石油を200日分備蓄することで対応しています。

とはいえ日本国内の自給エネルギー量を考えると、さまざまな地域から輸入をし、オイルショックのような危機を回避できるよう考えていくことも重要だとされているのです。

参考:一般財団法人 石炭フロンティア機構・経済産業省 資源エネルギー庁

関連記事:「オーストラリアが目指す資源供給と環境保護の両立」

日本の再生可能エネルギーに関する現状をグラフを交えて説明

資源の枯渇や環境への影響を受け、近年世界中で再生可能エネルギーの技術開発が進められています。では、日本の再生可能エネルギーの進捗はどのようになっているのでしょうか。

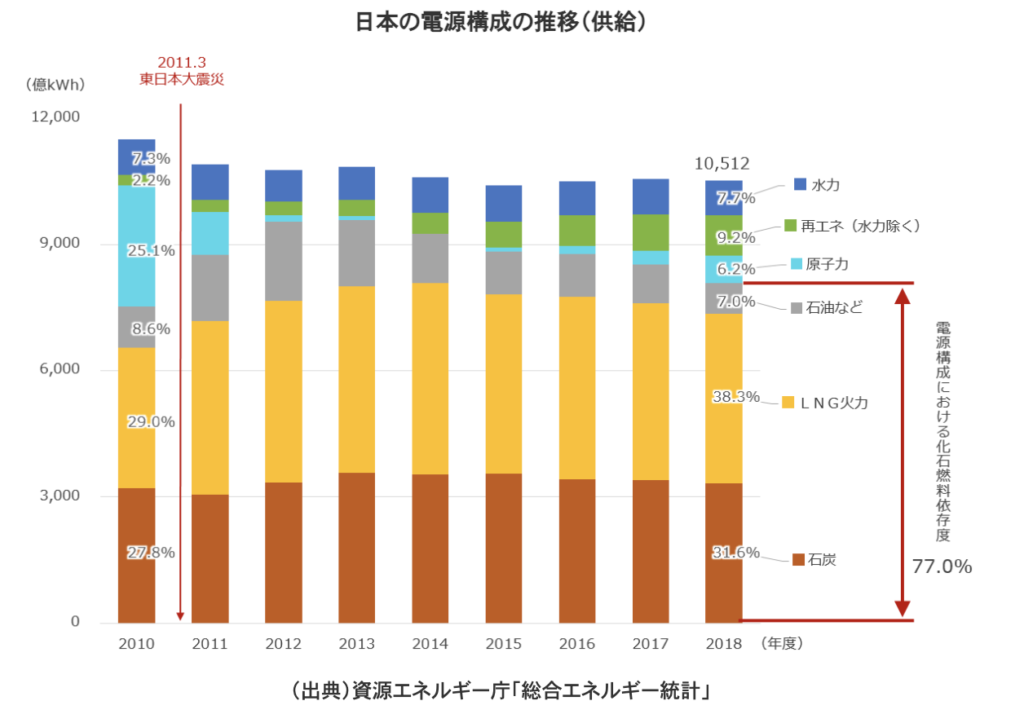

少しずつ増加傾向にある日本の再生可能エネルギー

「日本の電源構成の推移(供給)」によると、2010年には2.2%だった再生可能エネルギーが、東日本大震災の影響をきっかけに開発が進み、2018年には全体の9.2%まで成長しました。今では化石燃料に次ぐエネルギーとなっています

再生可能エネルギーの動きをさらに加速させるため、以下の4点を課題に取り組んでいます。

①FIT制度に加えてFIP制度を導入

②再エネのポテンシャルを生かした系統整備

③再エネ発電設備の適切な廃棄

④長期未稼働についての認定の失効

引用:経済産業省 資源エネルギー庁

これにより再生エネルギーの事業性を高め、導入する業者を増やそうというのが目的です。また、発電コストを下げるための技術開発も期待されています。

2022年からは、さらに普及を支援するFIP制度の導入が進められています。

日本の再生エネルギーの導入に関する課題

普及が進む再生可能エネルギーですが、課題も多く残されています。

例えば、送電や変電、配電などの電力系統の設備に制約があることが問題です。電力供給は地域・エリアごとに行われており、余ったからと簡単に他の地域に渡すことができないのです。

太陽光発電などで電力を急激に作っても、電力が余ってしまうということです。

また、古くなった太陽パネルの適切な処理も問題となっています。せっかく未来のエネルギー開発をしているのに、不法投棄などされていたら元も子もないですよね。

さらに、再生可能エネルギー事業者が登録してからいつまでもエネルギーを作らず、登録時の買取価格を保持しようとする動きも指摘されています。技術開発が進み低価格になっても、高い金額で買取をしていたら、定着しない可能性もあります。

再生可能エネルギーの導入を進めるためにもこれらの課題の解決が急がれます。

日本のエネルギー効率

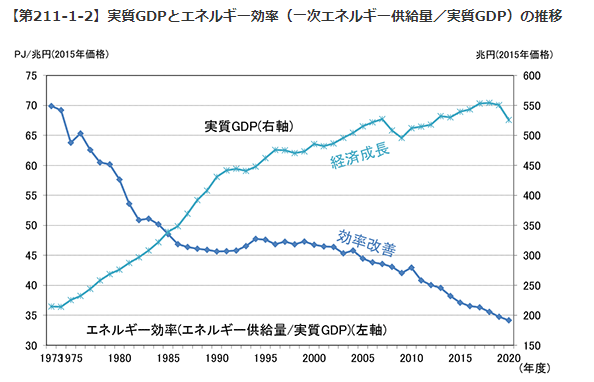

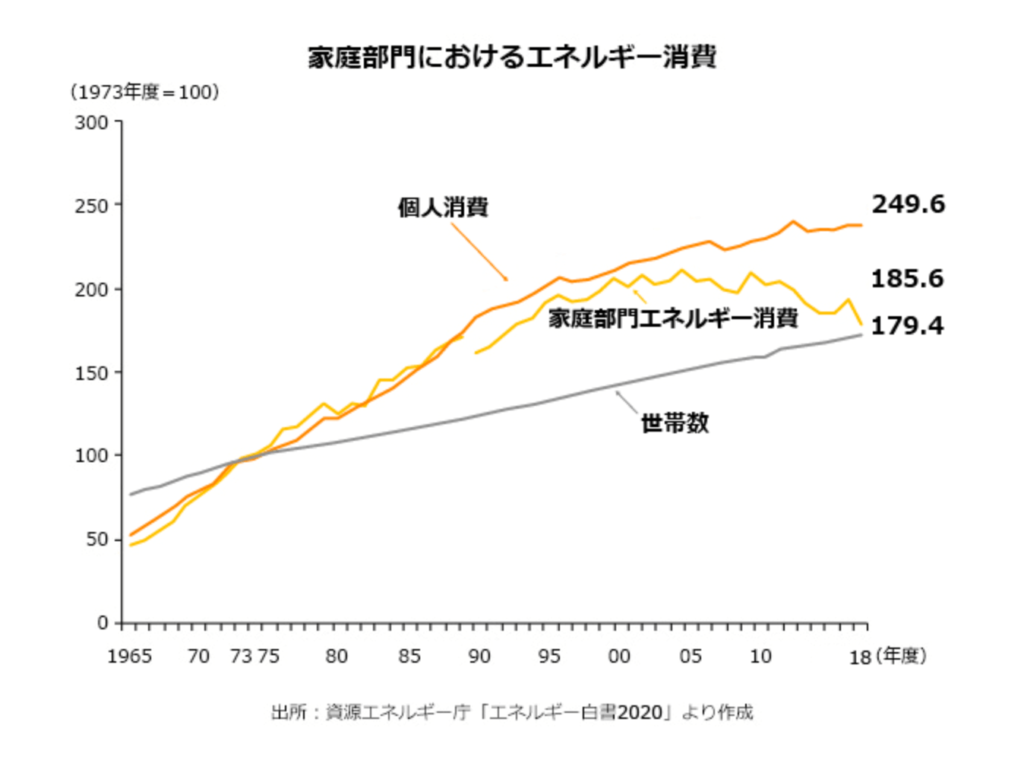

「実質GDPとエネルギー効率」のグラフにあるとおり、日本は経済成長とエネルギーの効率化に成功しています。オイルショック以降、とりわけ製造業などの産業部門で省エネ化が進められましたことが要因です。

個人に目を向けると、家庭用の電力消費は拡大を続けてきましたが、2011年の東日本大震災をきっかけに節電の意識が高まり、近年ではわずかながらも減少傾向にあります。

日本の「クリーン・エネルギー」技術の研究

続いては、「クリーン・エネルギー」の技術開発の現状です。

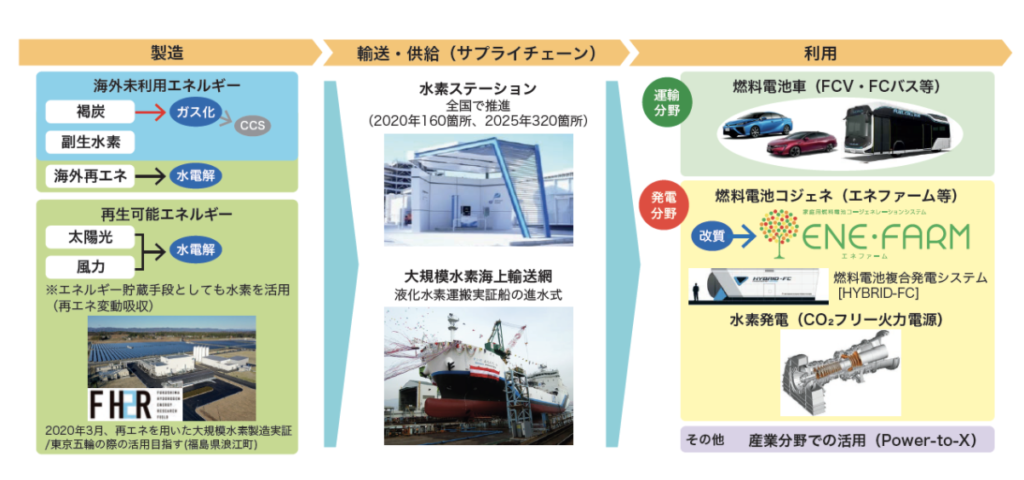

日本では、主に水素を利用した技術の開発が進められています。

水素を使ったエネルギー開発は、CO2を排出しない技術として世界でも注目されています。日本では、水素を燃料とする燃料電池を使い、バスなどの運輸分野や、家庭用燃料電池「エネファーム」など発電分野への利用が始まっているのです。

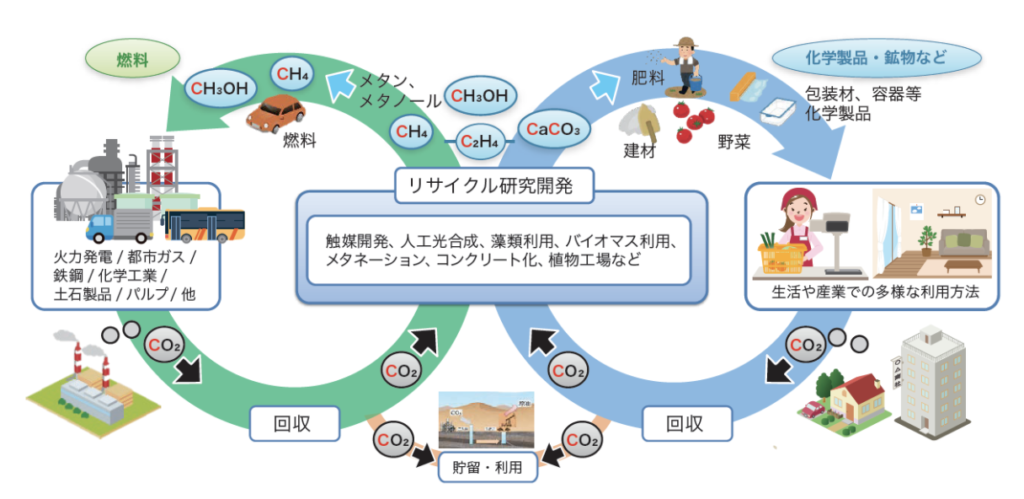

また、図で表しているように、CO2の再利用・カーボンリサイクルの技術開発も行われています。

CO2を資源と捉え、ポリカーボネートやウレタンなどの化学製品の生産、バイオ燃料へと利用する技術

コンクリートを作るときにCO2を中に吸収さる技術なども開発されています。

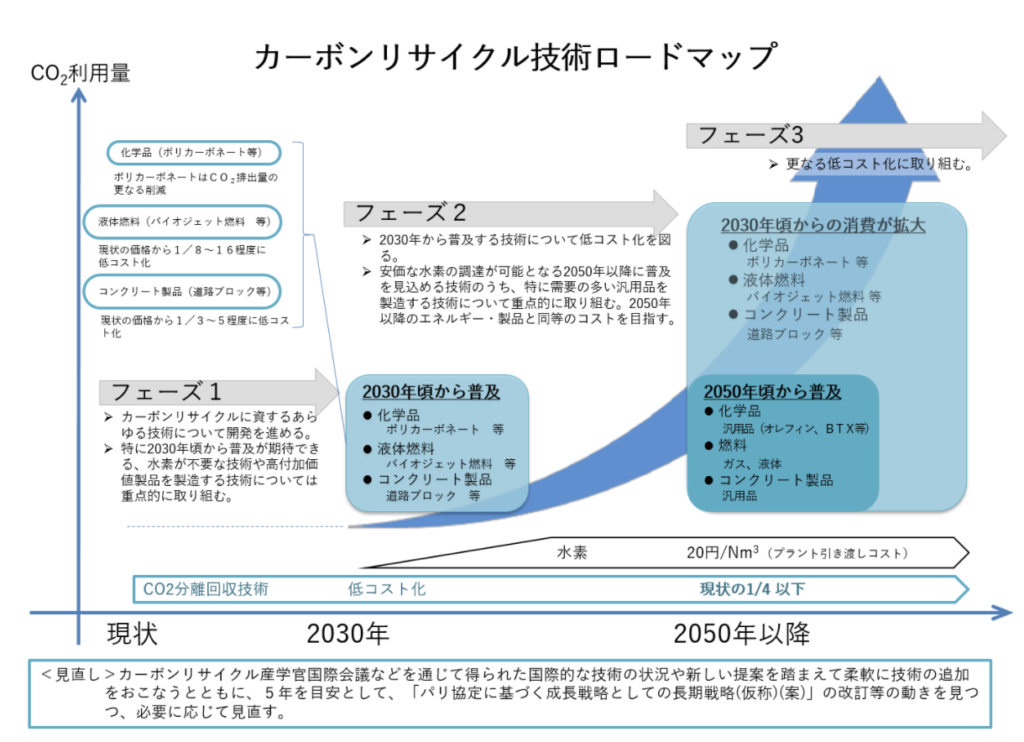

カーボンリサイクル技術ロードマップも公開

カーボンリサイクルの開発においては、以下のような開発ロードマップも公開されています。

CO2の分離回収技術を確立させ、2030年からは普及を目指し、2050年に向けて低コストにすることを目指します。

ただし、これらの技術にはまだ課題が多いため、この流れを加速させるためにも、クリーンエネルギー技術の研究についての国際協力が求められています。

実際に現在でも日本はアメリカやEUとの協力、アジア諸との連携が行われているのです。各国との協力体制については、経済産業省 資源エネルギー庁が制作したエネルギー白書2020で詳しく見ることができます。

ここまで日本のエネルギーの現状についてみてきました。次は、世界のエネルギーの現状について見ていきましょう!

世界のエネルギーの現状について

国際連合広報センターが発表をした、2018年版の統計を見ると、世界では約10人に1人が電気を使えていません。電力供給は、経済の発展や全ての人が健康的な生活を送るためにも重要な問題です。

他にも途上国の経済成長や世界的な人口増加とともに電力の使用量が増えることが予想されています。

これらの課題について1つずつ見ていきましょう。

電気が使えない地域の生活

電気がない地域では、薪を集めるのに毎日2時間歩いたり、暗闇の中で勉強していたりと不便な生活をしている人々がいます。

国際広報センターは、途上国ではどのような生活をしているか、電気が通ることが現地の人にとってどれだけ嬉しいのかをまとめた動画を配信しています。途上国の電力不足について目を向けてみましょう。

電気の使えない地域は主にアフリカ地域です。アクセスできない人口の75%の人たちがサハラ以南のアフリカに住んでおり、近年は増加傾向にもあります。

その一方でアジアの途上国では、2019年には電力にアクセスできる地域が約96%に上昇しました。これは主にインドでの供給が著しく向上した結果です。

この問題を解決するために、アフリカ各地では太陽光発電を利用して、未電化の村に電気を供給するプロジェクトなども進められています。

しかし、コロナのパンデミックで、各国の連携に中断などの影響が出ているのが現状です。

世界でのエネルギーの安定供給

上記のような地域にエネルギーを安定供給するためには、エネルギー資源についても考えなければいけません。

現在電力の主流となっている火力発電は、多くの石炭など化石燃料を使います。この方法を用いて途上国に電力を供給するとなると、CO2はさらに増加することでしょう。

つまり、環境に負荷をかけないエネルギー源を使って電気を普及させる必要があるのです。

そこで世界の再生可能エネルギーの普及状況をみていきましょう。

再生可能エネルギーへの移行

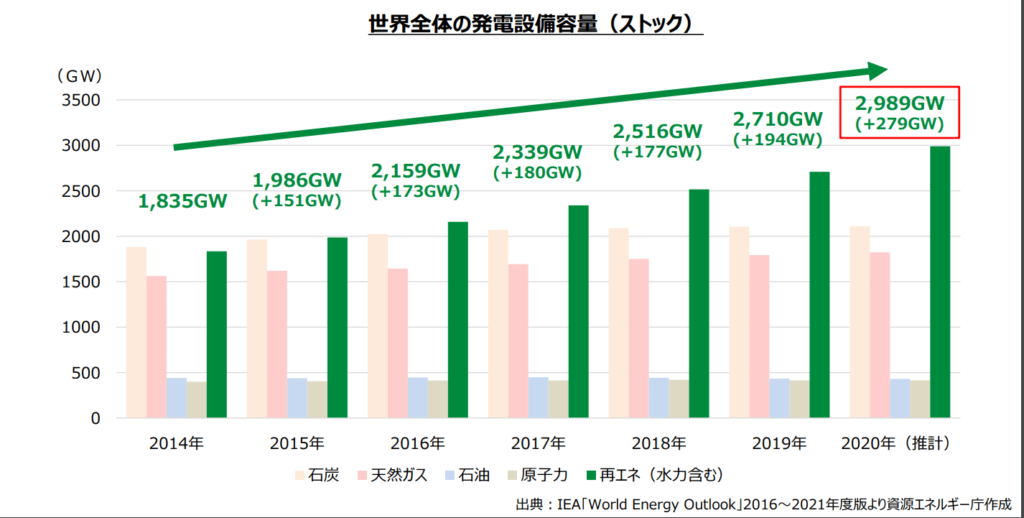

国際エネルギー機関(IEA)の発表では、再生可能エネルギーは急速に成長が見込めるとしています。

参考:国際エネルギー機関(IEA)

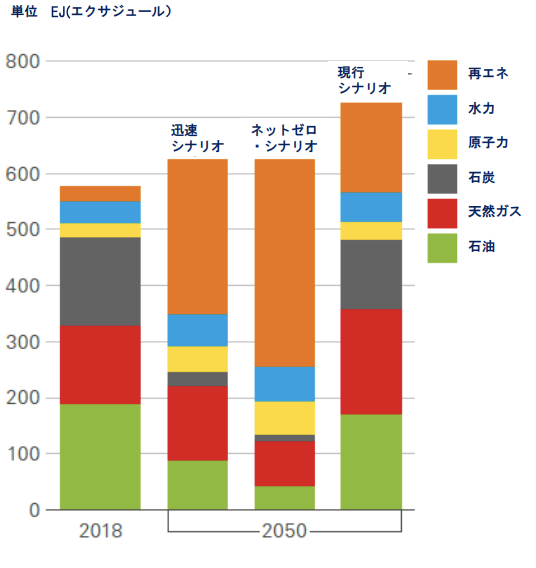

「BPエネルギー見通し2020年版(一般社団法人 日本原子力産業協会)」によると、化石燃料は2018年の約85%から、2050年には最大で70%の減少が見込まれています。

それに対して再生可能エネルギーは、2018年の約5%から、2050年には20〜60%に拡大すると予想されています。

世界のエネルギーシステムは、CO2を排出しない低炭素化に移行しはじめています。

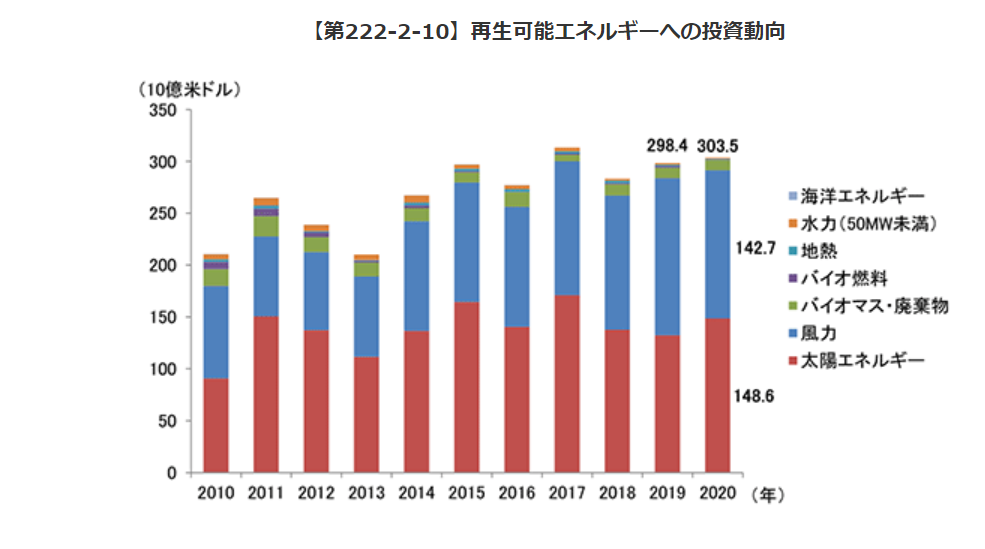

世界のエネルギー開発における投資動向

エネルギーの安定供給には、新しい技術の開発や施設の建設など、多くの費用が必要になります。世界の投資動向について確認しましょう。

再生可能エネルギーへの投資は、年々増加傾向にあります。2010年以降は、毎年2,000億米ドルを超える投資が行われているとエネルギー白書2020では発表されています。

主に太陽光・風力発電への投資が進んでいる傾向が見れらます。

世界のエネルギー効率の向上

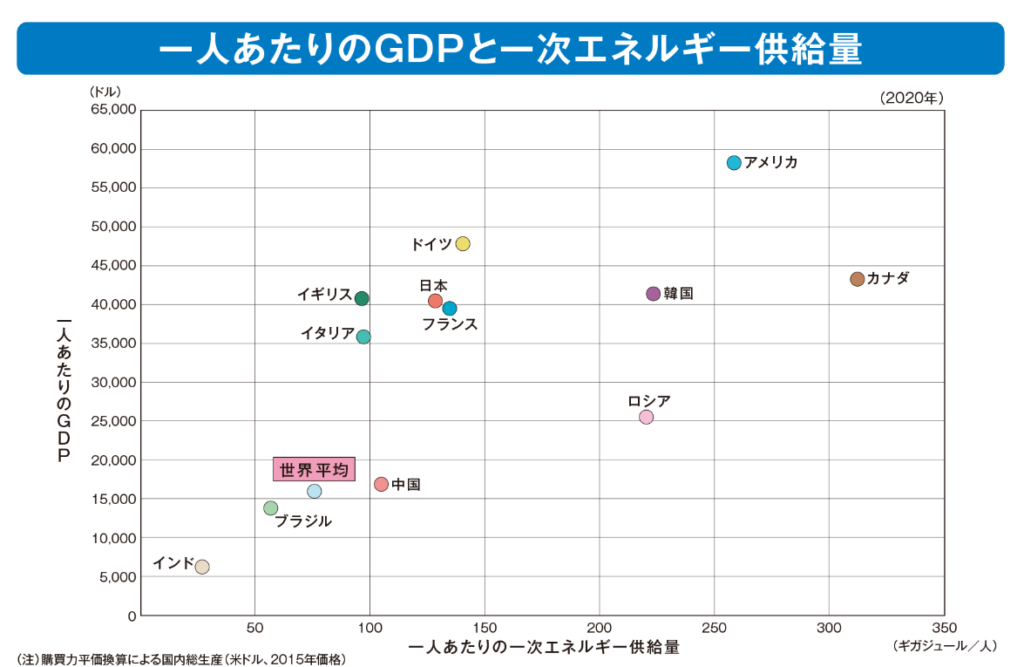

ひとり当たりのエネルギー効率を見るために、エネ百科から上記のような図が公開されています。

図を見ると、GDPが高まるにつれて、一人あたりの一次エネルギー※供給量が増加傾向にあることがわかります。

今後、途上国が成長していけば、さらなる一次エネルギーが必要になることが予想されているのです。

※一次エネルギー供給は、石油、天然ガス、石炭、原子力、太陽光、風力などといったエネルギーの元々の形態であること

つまり、今後の世界のエネルギー効率は、途上国への供給の仕方にかかっていると言っても過言ではありません。

そのためにもさらなる技術の向上が求められています。

最後に、世界の技術開発の進捗について見ていきましょう。

世界のクリーン・エネルギー技術の研究

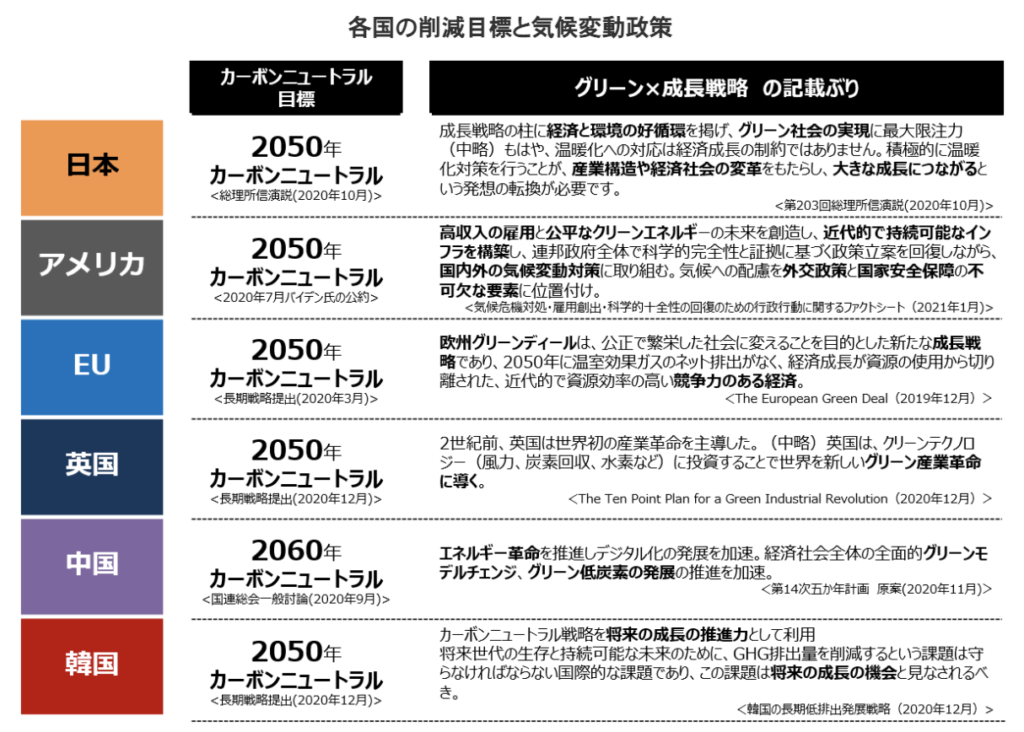

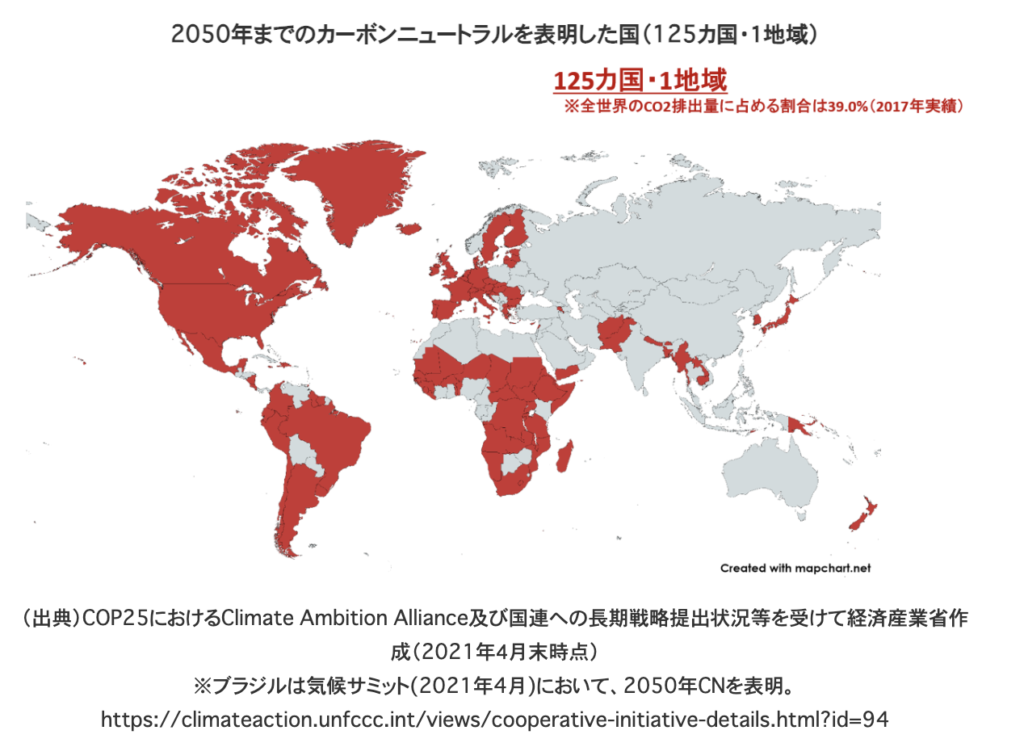

世界では、CO2の削減に取り組むにあたり、「カーボンニュートラル」の取り組みが進められています。

CO2をはじめとする温室効果ガスの排出と吸収がゼロになるような状態

カーボンニュートラルを達成するために、どのような技術を開発しているのか。

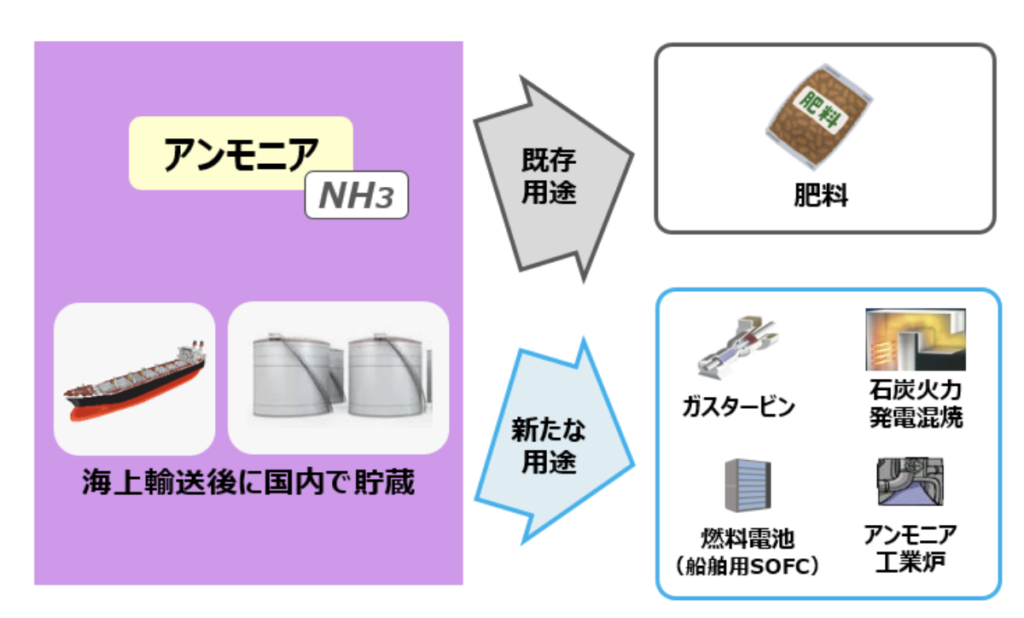

主に、

- 排出されたCO2を資源と捉え再利用をする技術

- 燃料にアンモニアを利用する技術

- 水素エネルギーの活用

などの開発が行われています。

参考:経済産業省 省エネルギー庁・今さら聞けない「パリ協定」 ~何が決まったのか?私たちは何をすべきか?~

ここまでに日本や世界の現状を見てきました。ではそれを踏まえて、「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」を達成するためは、どのような課題があるのかを見ていきましょう。

SDGs目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」の問題点

電気を使えない地域をなくし、全ての人に健康的・衛生的な環境を提供することや、地球の資源や温暖化問題のためにクリーンなエネルギー技術を開発するためには、まだ多くの課題が残っています。

ここでは以下の課題について順を追って見ていきましょう。

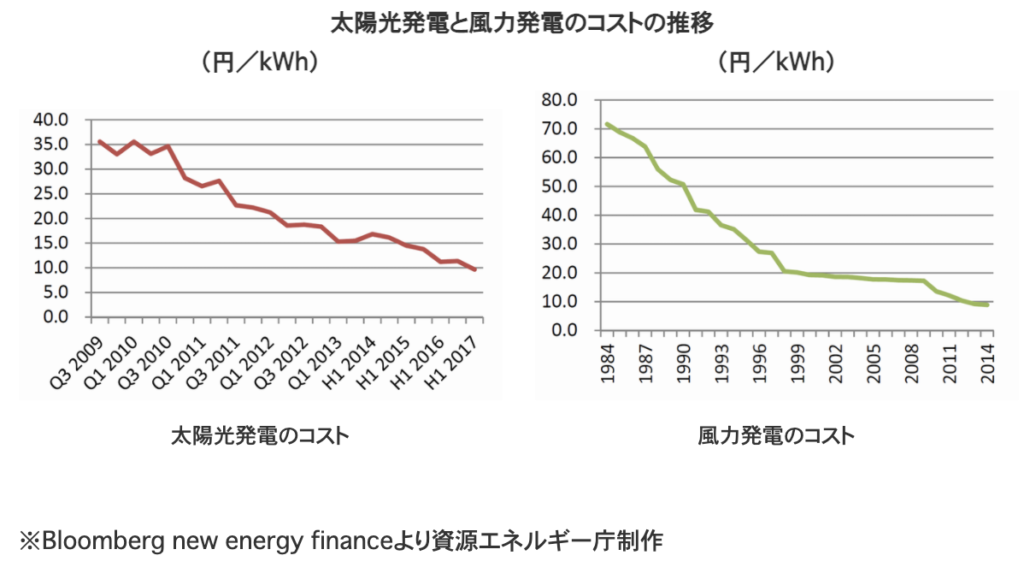

問題点①発電コスト

「クリーン・エネルギー」は、設備の建設費が高く導入が進まないなどが問題となっていました。その一方でFIT制度の導入や技術革新により、世界的に徐々にコストを抑えることができています。

また、発電コストの低減化により、再生可能エネルギーの導入拡大がさらに進められているのです。

2015年には、再生可能エネルギーの発電設備容量は石炭火力発電を抜きました。その後も毎年上昇を続けています。

しかし、安定供給や電力を運ぶ問題などもあるため、すぐに全てのエネルギーを再生可能エネルギーへ変換することは難しいのが現状です。

問題点②電力系統の不足

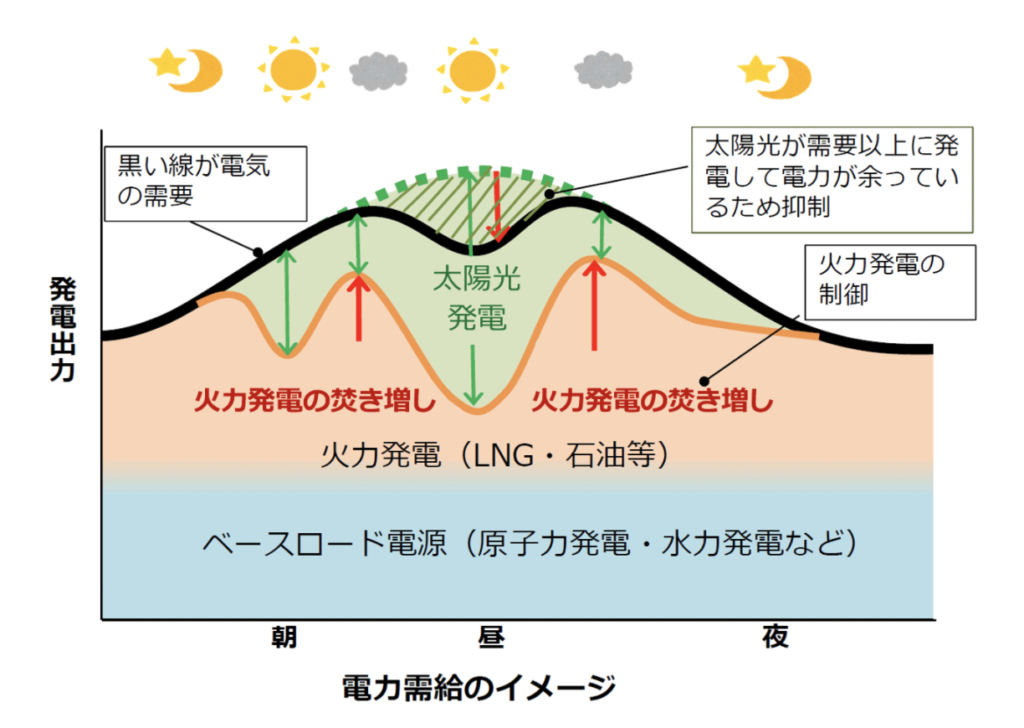

日本の再生エネルギー導入でも取り上げましたが、クリーンなエネルギーを作っても、その電力を送ることができず、余らせてしまうということが起きています。

例えば、太陽光発電では、昼間の天気の良い日には、たくさんの電力が作られます。それらの電力を送るには、送電線が必要となりますが、送電線にも送れる電気量が決まっています。

さらに、昔から火力発電が主流となり安定供給を行ってきているので、電力へのアクセスの順番などの制約も存在するのです。

とはいえ無駄にしないための対策も進められています。

日本では、火力発電の制御をしたり、ダムなどの使用電力を調整したりと、太陽光発電で生まれたエネルギーをうまく利用できるように出力制御の訓練などが行われているのです。

問題点③不安定な発電量

自然の力を借りて作る再生可能エネルギーは気候などに左右され、どうしても安定に供給ができません。そのため原子力や火力発電に頼らざるを得ないのが現状です。

不安定な発電量を補うためには、余剰電力を貯める蓄電池の技術や地域での連携などが必要です。特に日本はエリアごとで電気の供給を行っているため、余ったエネルギーを他の地域に送れないことも課題となっているのです。

問題点④高価格帯の蓄電池

世界各地でも余剰電力の蓄電や安定供給のために調整できる蓄電池への注目は高まっています。電気自動車などの利用にも役立てられ、災害時などの利用にも期待されています。

| 年 | 販売容量(kWh) | 販売価格(百万円) | kWh単価 |

| 2013 | 2,098,834kWh | 279,364百万円 | 13.3万円/kWh |

| 2014 | 2,768,688kWh | 349,761百万円 | 12.6 万円/kWh |

| 2015 | 3,194,389kWh | 360,705百万円 | 11.3 万円/kWh |

| 2016 | 4,127,349kWh | 385,368百万円 | 9.3 万円/kWh |

| 2017 | 4,319,904kWh | 422,366百万円 | 9.8 万円/kWh |

| 2018 | 4,570,056kWh | 462,211百万円 | 10.1 万円/kWh |

| 2019 | 3,584,531kWh | 409,803百万円 | 11.43 万円/kWh |

次世代のエネルギーとして、家庭用蓄電池の活用が徐々に始まっていることで、蓄電池の価格は少しづつ下がり続けています。

今後蓄電池が小さくより電力を溜めておけるものになれば、家を建てるときの必需品になるかもしれませんね。

発電コストの問題や電力系統の不足などを解決できれば、再生可能エネルギーをさらに利用できるようになります。また、発電量の維持に蓄電池の活用が進めば、自然エネルギーでも安定した供給が望めるのです。

これらの問題を解決することが、世界でも目標なのです。

【災害時も安心!おすすめのソーラー充電器10選】スマホ充電や蓄電タイプなど種類別に選び方を紹介

【災害時も安心!おすすめのソーラー充電器10選】スマホ充電や蓄電タイプなど種類別に選び方を紹介SDGs目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」の解決策は?

それでは、次に解決に向けてどのようなことが進められているのか、見ていきましょう。

解決策①省エネルギーのための改善努力

世界では、カーボンニュートラルの実現に向けて、省エネルギーへの努力も重要なポイントです。

CO2の削減に取り組み世界を守るためにも、省エネルギーのための革新的な技術開発も期待されています。カーボンニュートラルを表明した各国で様々な技術開発が進められています。

また、石炭を燃やしてもきれいな空気にしたり、燃やした石炭の灰を再利用したりと、地球温暖化ガスの排出を少なくする技術「クリーンコールテクノロジー」の開発も行われています。

実際にどのような技術が開発されているのでしょうか?

解決策②革新的な技術開発

世界では、再生可能エネルギーの蓄電池や電力を運ぶ技術的解決を図るだけでなく、新しいエネルギーにも着目しています。

アンモニアが資源になる!

まずは、アンモニアの例をご紹介します。

アンモニアは強い刺激臭や毒性があるので、危険物として扱われていますが、肥料などにも利用されています。また、新たな活用方法として、火力発電で発生した窒素酸化物(大気汚染物質)を窒素(N2)と水(H2O)に還元する「還元剤」としての役割が見込まれているのです。さらには、工業用のメラミン樹脂や合成繊維のナイロンの原料ともなります。

バイオマスに注目が集まる

次に注目したいのは、バイオマスのエネルギー利用についてです。

エネルギー源として利用でき、なおかつ再生利用が可能な有機性の資源。

例えば、捨てられた木材や食料、稲や藁(わら)など食では使われない部分などをエネルギーを生み出すなど。

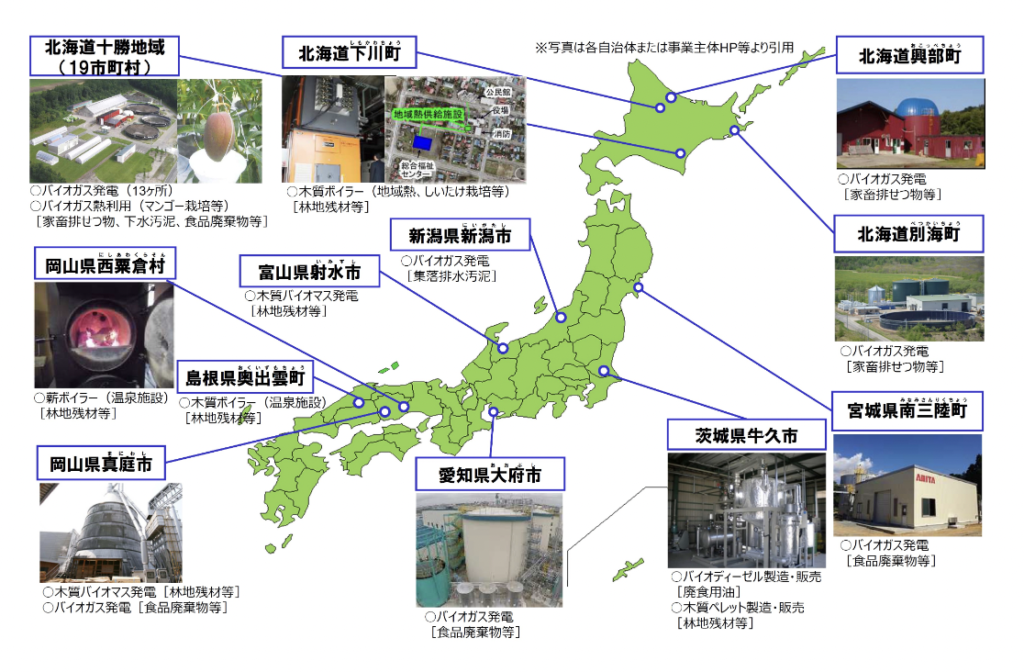

日本のバイオマス活用状況

地産地消の考えに基づき、地域での取り組みが進められています。使い終わった食用油をバイオディーゼル車に利用する京都の取り組みは、テレビでも放送され、注目を浴びていました。

有機物の燃焼はCO2を排出しますが、有機物はCO2を吸収もします。循環されていくと考えることでカーボンニュートラルになると考えられています。

世界のバイオマス活用状況

バイオマスエネルギーの統計を発表している「バイオマス白書」では、以下のように述べられています。

輸送エネルギーでは、主にエタノールとバイオディーゼルでのバイオ燃料生産が主流で、約3%を供給しています。世界のバイオ燃料生産では、最大の生産国だった米国が生産を減少させ、インドネシアが世界最大の生産国となっています。

また、電力部門でいちばん生産量が多いのは中国です。日本や韓国でも生産量は増加し、主に木質ペレットが燃料資源として使われ、その生産も伸びています。

新規発電設備への投資なども増えていると国連環境計画(UNEP)が発表しています。

▶︎関連記事:「バイオマス発電とは?メリット・デメリット、仕組み・問題点を解説」

解決策③水素社会への転換

次に次世代エネルギーとして研究が進められている水素について見ていきます。

水素は、酸素と結びつくことで、発電や燃焼をさせることができます。CO2を排出しない熱エネルギーとして開発されました。すでに燃料電池自動車にも利用されています。

水素は様々な物質から作ることができるエネルギーとして、世界でも急激に伸びてきている研究の1つです。貯蔵や輸送など様々な課題がありますが、水素社会へと向かうよう、国を挙げて研究が進んでいます。

とはいえエネルギーを生み出した後の開発も必要です。

貯蔵や輸送、処理方法などあらゆる面から環境に負荷のかからない技術の開発も求められるでしょう。

最後に、技術開発には欠かせないインフラ投資について見ていきましょう。

解決策④クリーンコールテクノロジーの開発

産業副産物とアルカリ溶液、骨材を使ったコンクリートの製造をする技術が一般財団法人電力中央研究所と中川ヒューム管工業株式会社で共同開発されていると、一般財団法人石炭フロンティア機構で発表されています。

高い耐酸性を有することから、温泉地や下水道での適用が期待されているコンクリートです。石炭灰の有効利用として開発された技術で、セメントコンクリートと比べて製造するときにCO2の排出が少なく今後も期待されている開発なのです。

解決策⑤インフラ投資

水素開発など上記のような最新技術の開発には、もちろん費用がかかります。世界では質の高いインフラ投資をして開発を進めようとG20で以下のように原則を定めています。

【質の高いインフラ投資に関するG20原則】 主な内容. 原則1:持続可能な成長と開発へのインパクトの最大化. ・雇用創出や技術移転を伴うインフラ投資により、能力構築、生産性向上、民間投資促進などを通じて、経済の好循環を促進。

質の高いインフラ投資に関するG20の原則

各国のインフラ投資により、より良い社会への構築へと向かうように定められているのです。日本は、インド・デリーの高速輸送システムの開発やベトナムのニャッタン橋の建設などに関わっています。

SDGs目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」を達成するためには、電力供給の問題やコストを下げる努力、安定した発電量の維持などの問題を解決する必要があります。また、新しい技術開発も欠かせません。

そのためにも、国家間や自治体だけの力だけでは限界があります。そこで企業や教育機関と連携することも求められているのです。

ここまでがSDGs7の概要です。次からは、私たちにできることを見てみましょう。

SDGs7目標達成のために私たちにできること

①家の電力プランを見直そう

ここで紹介するのは、現在使用している電力プランについて見直すことです。ではどのような観点から見直せば良いのでしょうか。

ポイントは再生可能エネルギーの導入です。

日本の電力の7割は火力発電で、石油や石炭・天然ガスを燃やして作られています。

そのため電気を使えば使うほど、たくさんの二酸化炭素を排出するため、地球温暖化が加速してしまうのです。

これ以上地球を汚さず、持続可能な暮らしを実現するために向かうためには、再生可能エネルギーの導入が不可欠。

再生可能エネルギーとは、

- 太陽光

- 水力

- 風力

のような、自然の資源を利用した、環境にやさしいエネルギーのことで、発電時に二酸化炭素を排出しないこともポイントです。

また、これまでの石油・石炭・天然ガスは海外からの輸入に頼っていたため、資源の輸送時にも二酸化炭素が排出されていました。対して再生可能エネルギーは国内での発電が可能なため、輸送する必要がありません。

つまり、自宅の電力プランを再生可能エネルギーを利用した内容のものにすれば、自然と環境を守る取り組みにつながるのです。

再生可能エネルギーの重要性を踏まえて、次からは電力プランの見直すための方法を見ていきましょう。

ステップ①契約書・請求書をチェック

まずは現在の契約プランで、自分がいま使用している電気のエネルギー源を見てみましょう。契約書や請求書に詳細が書いていない場合は、電力会社のウェブサイトから簡単にチェックできます。

ステップ②再エネを取り入れている電力会社を探す

自分の家の契約タイプがわかったあとは、再エネを取り入れている電力会社を探してみましょう。

主要電力会社が再生可能エネルギーの供給に力を入れはじめているほか、みんな電力やハチドリ電力のように、100%再生可能エネルギーを取り入れて電力会社もあります。

近年は再生可能エネルギーのコストが下がってきたため、従来の電気料金よりも安くなる可能性もあります。

ウェブサイトで料金シミュレーションができる会社もあるので、どれくらい電気料金が変わるのかを確かめてみましょう。

ステップ③契約を切り替え

確認が終わればいよいよ契約の切り替えです。

「電力会社を切り替えるなんて面倒くさそう」と思う人もいるかもしれませんが、実際はオンラインで簡単に手続きを終わらせることができます。

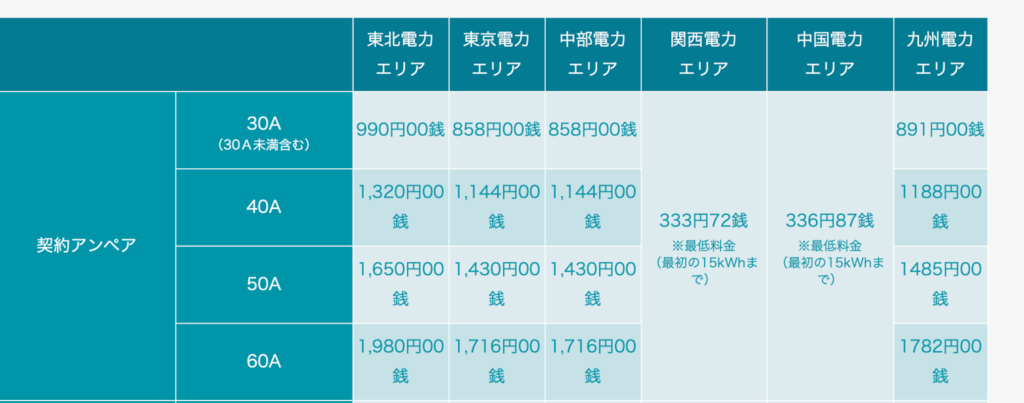

クリーンなエネルギーを使った契約をできる電力会社例

ここでは、クリーンエネルギーを使った契約ができる電力会社一覧をいくつかまとめています。

- ネクストエナジー・アンド・リソース(グリーナでんき)

- 東京電力エナジーパートナー

- 太陽のでんき

- Looopでんき

- ミツウロコグリーンエネルギー

- 自然電力

- 中部電力

- 四国電力

- みんな電力

- パルシステムでんき

・ネクストエナジー・アンド・リソース(グリーナでんき)

グリーナでんきは、日本で初めて100%自然エネルギーでの電力プランを実現しています。

地域によっても値段が変わりますが、ビジネスや動力として使用する際のプランもあるので、事業などにも利用が可能です。

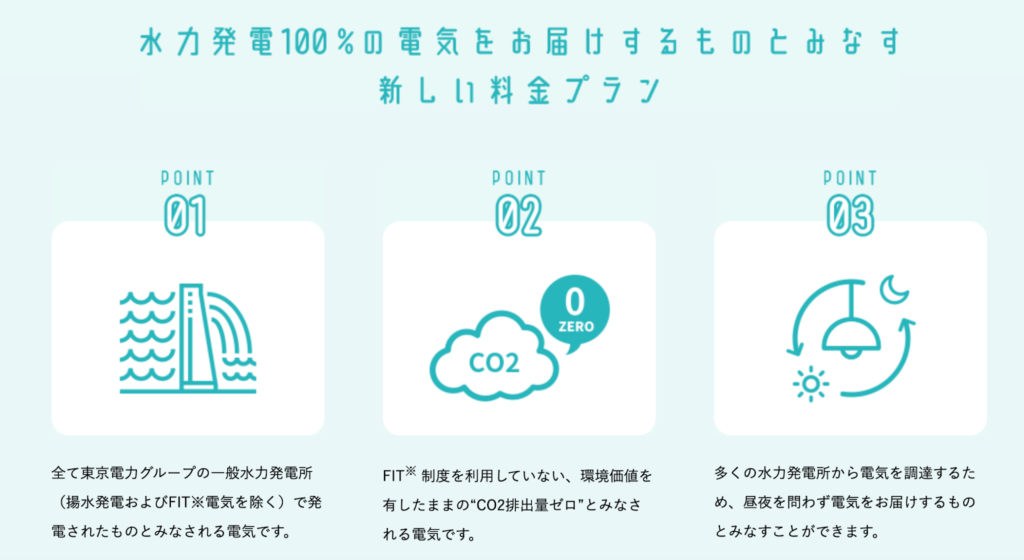

・東京電力エナジーパートナー

また、東京電力エナジーパートナーは、 水力100%(CO2フリー)とみなされるエコな電気プランを発表。東京電力管轄内なら契約をすることができます。

このように、近年では選択肢も増えてきています。ぜひ調べてみてはいかがでしょうか。

②電気・エネルギーの無駄遣いを減らそう

電気やエネルギーの無駄遣いを減らす、いわゆる節電も目標達成には重要です。

とはいえどのような電力を節電を節約すればいいのかわからない方も多いと思うので、まず現状を知るところからがスタートしましょう。

以下は、エネルギー庁による「家庭の用途別エネルギー消費の推移」を示しています。

1965年度に比べると、2018年度時点で私たちのエネルギー消費量は、なんと約2倍に増えています。

内訳としては

- 半分以上が、暖房・給湯といった「あたためるため」

- 3割以上が家電製品を「稼働させるため」

となっているのです。

便利なアイテムがどんどん登場する世の中だからこそ、本当に必要なものや、エネルギーの使い方を見直す必要があります。

そこで、地道ながら続けることに意味のある具体的なアクションについて、改めて考えてみましょう。

アクション⑴普段の暮らしに必要なアイテム選び

まずは、アイテム選び。自分のライフスタイルにあわせて、本当に必要なものだけを選ぶようにしましょう。

注意する点は、

- 似たような用途・機能を持つ端末を所持していないか

- 本当に必要な調理アイテムか

- 照明の数・サイズは適当か

などです。

たとえば電動の掃除用具をいくつも所持せず、1つの掃除機を使ったり、場所によってはホウキで済ませたりといった工夫ができますよね。

台所でも、電動フライヤーではなく手持ちのフライパンで揚げ物をするなど、手でもできることであればわざわざ家電製品に頼る必要はないでしょう。

照明の数やサイズも必要以上に増やしてしまうと無駄に電力を消費してしまいます。

こういった小さな工夫は、一見すると不便のように思われるかもしれませんが、今すでに持っているアイテムで過ごすことで、余計なエネルギーを使わなくて済むのです。

近年は、「省エネ」の商品も増えています。一度購入したら長く使うことを前提に、同じ家電製品でも電気を極力使わずに済むものを選ぶことを心がけましょう。

アクション⑵できるだけエネルギーを無駄にしない

できるだけエネルギーを無駄にしないためには、普段からの節電はもちろん、長時間使わない家電製品はコンセントを抜く(=待機電力の削減)といったアクションが大切です。

資源エネルギー庁によれば、家庭内の消費電力のうち、6%が待機電力です。テレビや扇風機といった家電製品は、プラグを挿している限り、いつでも稼働できるように電気が流れた状態になっているのです。

寝る前や家を長期間空ける場合は、

- 主電源をオフにする

- コンセントを抜く

など、日ごろから出来る限りエネルギーを無駄にしない意識を持って生活しましょう。

筆者も電気を使いすぎない暮らしを実践していますが、意外に困ることはありません。なにより地球に負担をかけていないと思うと気持ちがよくなるので、ぜひチャレンジしてみてください。

③クラウドに保存したファイルの整理

近年は社会全体で電子化が進み、紙などの無駄な資源を節約できるようになりました。その一方で、クラウドサービスやサーバーに保存したファイルにたくさんのエネルギーが使用されていることをご存じですか?

私たちが何気なく保存しているクラウドサービスは、管理会社のデータサーバーで保管しています。

NTTファシリティーズによると、データの保存に必要な機器が置かれるデータセンターでは、データを溜めるために必要な電力だけでなく、稼働の際に発生する熱を冷却するためにもたくさんのエネルギーが使用されています。

つまり、データの量が多ければ多いほど、どんどんエネルギーを消費してしまうのです。

そこで、電子データのエネルギーの使い過ぎを防ぐために、必要なアクションをお伝えします。

アクションの紹介

普段から撮りためた写真や動画、生活に必要な書類など、端末のサーバー・クラウドに保存しているさまざまなデータを、定期的に整理するようにしましょう。

「これは大事なもの」と思って保存したものの、時が経つとそうでもなかったり、「もう必要ないな」と思うものがたくさんあるはずです。

中でも、意外と溜まりがちなのは、メールデータではないでしょうか。

手動で削除するのが面倒な場合は、各サービスの「自動削除」できる場合もあるので、設定を見直してみてください。不要なデータのために、地球の資源を消費するのはもったいないですよね。

④毎日の移動手段について考えてみよう

これまでは主に、電気についての取り組みをご紹介してきましたが、今度は交通面からエネルギー消費について考えてみましょう。

さまざまな交通手段が当たり前になっている現代だからこそ、どのくらいエネルギーを消費しているのか、という事実に目を向けることが大切です。

いつも乗っている乗り物が排出する二酸化炭素の量を知ろう!

乗り物に乗ることは、燃料や電気を使用することだけでなく、二酸化炭素の排出にもつながります。

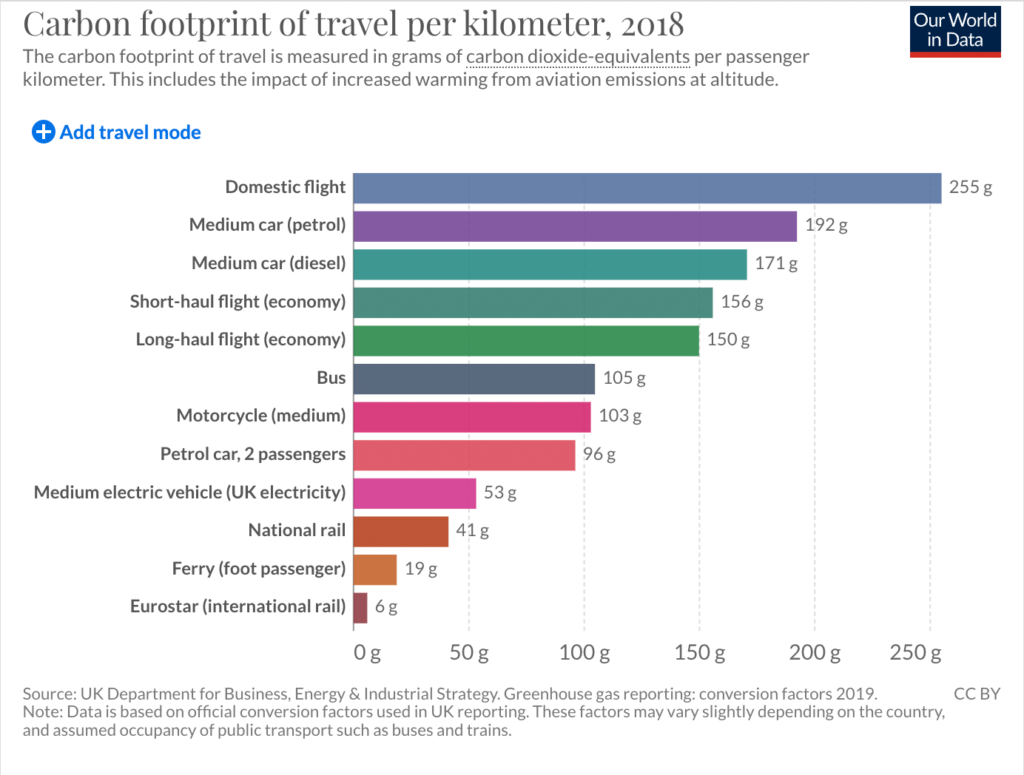

Our World in Dataによる「公共交通機関別 1kmに消費する二酸化炭素量(2018年)」のグラフを見てみましょう。

【グラフの見方】

上から、国内線飛行機、中型ガソリン車、短距離飛行機・エコノミークラス、タクシー、長距離飛行機・エコノミークラス、バス、中型バイク、中型電気自動車、列車、フェリー

表を見ると、

- 国内線飛行機

- ガソリンを燃料に走る中型車

- 短距離の飛行機

の順に二酸化炭素を排出していることがわかります。

こうしてみると、いかに飛行機・ガソリン自動車が環境に負担をかけているのかが分かるのではないでしょうか。

エネルギーの消費を抑え、二酸化炭素も削減するためにも「移動手段の工夫」について考えていきましょう。

アクションの紹介

出発する前に自分が乗る乗り物の二酸化炭素量について考え、適切な移動手段を選択できるようにしましょう。

例えば自家用車ではなく公共交通機関を利用したり、距離が近い場合であれば、自転車もしくは徒歩に変更するのもいいですね。

そうはいっても、目に見えない二酸化炭素量について考えるのは難しいかもしれません。そんなときは、二酸化炭素量を計算できるツールを使ってみましょう。

ベルギーの団体Green Tripperが用意するページでは、利用する乗り物ごとに二酸化炭素量を可視化できるようになっています。

普段の暮らしで利用している交通手段を見直し、できるだけ二酸化炭素を排出しないように気を付けてみてはいかがでしょうか。

⑤カーボンオフセットをしよう

数ある交通手段のうち、最も二酸化炭素を多く輩出するのは飛行機で、一度乗るだけで、大量の温室効果ガスを出してしまいます。

スウェーデンをはじめ欧米では「飛び恥(Flight shame)」という言葉も出てきたほど、飛行機に乗る=気候変動に大きな負担をかける、という認識が強まっているのです。

しかし、海外に住んでいる場合など、やむを得ない事情を抱える方にとって、飛行機は必須ですよね。そんなとき、カーボンオフセットという手段を知っていれば、二酸化炭素削減のアクションに参加できます。

アクションの紹介

万が一の事情があって飛行機に乗ったときには、排出した推定二酸化炭素量の金額を支払って、カーボンオフセットを行ないましょう。

カーボンオフセットはどうやるの?

カーボンオフセットは、現在さまざまなプラットフォームで利用できます。先ほど例に挙げたGreen Tripperのほか、ドイツのAtomosfairもおすすめです。

日本では、個人でカーボンオフセットを行なえるサイトこそあまり存在しませんが、国が運営するJ-クレジットという制度があります。

この制度は、団体のイベント・商品購入といったサービスを通じて、

- 植林活動

- 再生エネルギー発電

などを行っている事業者にお金が渡る仕組みです。

このように、カーボンオフセットは、何らかの理由で過剰に排出してしまった二酸化炭素を、未来の技術や森林保全活動を通して、将来の排出量をゼロに戻す取り組みなのです。

そのため、特に飛行機を利用する際は、カーボンオフセットをしてみはいかがでしょうか。

このように再生可能エネルギーや自然エネルギーを中心とした電力プランが各社で作られています。火力発電をメインで行う通常の契約プランから変更することで、私たちでもエネルギー問題に貢献することができます。

SDGs7の解決につながる日本企業/団体の取り組み事例・対策

①ハチドリ電力

地球温暖化の原因となる二酸化炭素排出をゼロを目指す「ハチドリ電力」は、自然エネルギーの電力を取り次ぐサービスを行う事業者です。

ハチドリ電力では、毎月の電気料金の一部を、社会を良くするために活動されている団体や起業家に寄付し、さらにその貢献度が数値化して見ることができる、という画期的な仕組みを導入しています。

つまり、毎月の電気料金を支払うだけで、同時に社会貢献ができるのです。

どんな支援ができるの?

ハチドリ電力で支援できる団体は、主に社会問題解決に積極的に取り組む事業者や団体です。ハチドリ電力から支援できる団体は現在61箇所、次のような団体が登録されています。

- 子どもの貧困、教育関連の団体

- 動物愛護団体

- 自然環境保護団体

- 災害復興支援団体

など。

ハチドリ電力が貢献するSDGs

ハチドリ電力を利用することで目標7に示される下記のターゲットに貢献できます。

7.2 2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる

7.b 2030年までに、各々の支援プログラムに沿って開発途上国、特に後発開発途上国および小島嶼開発途上国、内陸開発途上国のすべての人々に現代的で持続可能なエネルギーサービスを供給できるよう、インフラ拡大と技術向上を行う。

ハチドリ電力が解決したい問題は、

- 人間が排出する二酸化炭素排出削減

- 化石燃料による二酸化炭素排出ゼロ

- 世界で起きている貧困や女性不平等などの社会問題

- 生態系や自然環境の環境問題

などです。

途上国に直接寄付するという方法はイメージしやすいですが、ハチドリ電力を利用することで、必要なエネルギーを得られ、かつ社会問題に貢献するという二重のメリットを兼ね備えています。

ハチドリ電力が他の電力会社と違うところ

ハチドリ電力が他電力会社と違う点は、

- 二酸化炭素排出ゼロの自然エネルギーしか販売しない

- 使うほどに自然エネルギーが増える仕組み

- 電気料金の1%を社会活動団体に寄付

- 寄付による貢献度が料金明細で確認できる

です。

電力の小売全面自由化となった現在では、電力切り替えを真剣に考えることで二酸化炭素量を減らすことが可能なのです。

今後、地球が良くなるのも、その逆も、私たちがどのエネルギーをメインに使うかで変わってくるのです。電力会社の切り替えを考えられている方はぜひ参考にしてみてくださいね。

②ソーラーカウ

再生可能エネルギーはクリーンなエネルギーを供給するだけでなく、開発途上国のこどもたちの生活を助ける役割を持っています。

それが、児童労働問題と環境問題を解決するソーラーカウの存在です。

太陽光発電システム「ソーラーカウ」

ソーラーカウとは、アフリカの学校に太陽光発電を設置することで、子どもたちが学校でモバイルバッテリーの充電ができるシステムです。

ソーラーカウの「カウ」というのはその名の通り、牛をイメージしています。

そのシステムは次の通り、

- 子どもたちが学校に通う

- ソーラーミルク(電力)をソーラーカウから充電する

- 充電した電力を自宅に持ち帰って家庭用電気として使う

このように、家庭の電気を学校で補うことで、大人にとっても子どもたちにとっても学校に通うメリットが増えるのです。

アフリカの電力事情

ではなぜ、学校で充電する必要があるのでしょうか。

実はアフリカはケロシンと呼ばれる有害ガスを使用しており、健康被害も多発しています。

さらに、電力の高騰が問題となっており、電気料金を支払うために児童労働を強いられる子どもたちが多くいます。

ソーラーカウが貢献するSDGs

ソーラーカウはSDGs目標7に加えて、「貧困をなくそう」と「質の高い教育をみんなに」にも貢献しています。

SDGs目標7についてさらに踏み込むと、貢献しているターゲットは以下の通りです。

7.b 2030年までに、各々の支援プログラムに沿って開発途上国、特に後発開発途上国および小島嶼開発途上国、内陸開発途上国のすべての人々に現代的で持続可能なエネルギーサービスを供給できるよう、インフラ拡大と技術向上を行う。

再エネの存在はインフラ対策にもなりますし、アフリカの子どもたちの健康と教育の場を支援しています。

③榎本ビーエー株式会社

岐阜県各務原市に本社を構える榎本ビーエー株式会社は、環境事業としてペレット製造を作り出す工作機械を設計し販売する企業です。

もともと航空機事業、自社製品の工作機械を企業向けに販売していた榎本ビーエー(株)は、新たに環境事業としてバイオマス燃料を作る事業に参画しました。

無駄を出さない1個流しのトヨタ生産方式

特に同社は自社製品の製作にあたり、無駄を徹底排除するトヨタ生産方式を導入しており、在庫を持たないという点から余剰製品を生み出さないため、目標12「つくる責任つかう責任」にも貢献しているのです。

環境事業ペレット製造機 ペレタイザーとは

ペレタイザーとは、木質チップなどペレットとなる材料をペレット形状に作り上げる(ペレタイズ化という)装置の総称を指します。ペレタイザーはバイオマス燃料に欠かせない存在です。

榎本ビーエーのペレタイザーにおいては、需要に合わせた分を無理なく製造することで人的負荷も最小限に抑えることができ、かつ環境に優しいバイオマス燃料を普及することができます。

榎本ビーエー(株)が貢献するSDGs

榎本ビーエーは目標7に加えて、トヨタ生産方式を導入していることから、目標12の「つくる責任つかう責任」にも貢献しています。

さらに踏み込むと、下記のターゲットに貢献しています。

7.1 2030年までに、安価かつ信頼できる現代的エネルギーサービスへの普遍的アクセスを確保する。

7.a 2030年までに、再生可能エネルギー、エネルギー効率、および先進的かつ環境負荷の低い化石燃料技術などのクリーンエネルギーの研究および技術へのアクセスを促進するための国際協力を強化し、エネルギー関連インフラとクリーンエネルギー技術への投資を促進する。

ペレットにまつわる面白いお話

ペレタイザーによって製造された試作のペレットたちは社内でペレットストーブとして使われています。

ペレットといえば木材から作られるというイメージが強いのですが、新聞材や雑誌、竹粉や米ぬかからも作られています。なんと、廃棄オムツからもペレットができるようです。

材料はさまざま。ペレットの世界は奥深いですね。

ペレット製作を検討されている企業様がいらしたらぜひ下記ホームページを参考にしてみてくださいね。

④おひさま進歩

長野県南信州にあるおひさま進歩エネルギー株式会社は、エネルギーの地産地消を目指す企業です。

太陽光、水、バイオマスを中心に再エネ事業を行なっています。

初期費用ゼロ。おひさま0円システム

おひさま進歩では、一般家庭や施設等に初期費用0円で太陽光パネルを設置しています。

設置後10年間は定額の料金を支払い、11年目以降はお客様にパネルが譲渡され、発電分のすべてが各家庭の収入となるシステムです。

おひさま進歩が貢献するSDGs

おひさま進歩が貢献する目標7のターゲットは、

7.1 2030年までに、安価かつ信頼できる現代的エネルギーサービスへの普遍的アクセスを確保する。

7.2 2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる。

です。

また、本社所在地である南信州飯田市は全国的にも日照時間の多い地域です。

そのため、いち早く太陽光発電設備導入の補助金制度を実施してきました。

⑤カフェスロー

「つながりを取り戻す、世界を変える」をコンセプトに掲げるカフェスローは、美味しいご飯とコーヒーをいただきながら、人と人、人と地球のつながりを感じるカフェです。

カフェの電気はどこからきてる?

スローカフェが目標7としてピックアップされた理由は、下記が挙げられます。

- スローカフェの電気は自然エネルギーを採用(藤野電力協力のもと)

- 外観の看板照明も風力発電から得ている

これらの点から、地球環境に配慮されたエネルギーを利用したカフェということがわかります。

カフェスローが貢献するSDGs

カフェスローは目標7において下記のターゲットに貢献しています。

7.2 2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる。

カフェスローが自然エネルギーに着目した理由として、「まちのみんなで自然エネルギーの恵みをシェアしたいから」という想いから始まりました。

出会い、つながりを大切にするカフェスロー。

各種イベント、ワークショップも開催されています。

オフグリッドなカフェで、サードプレイスを楽しんでみませんか。

SDGs7の解決につながる日本政府/団体の取組事例・対策は他にもたくさんある

ここまで紹介してきた企業以外にも、日本では様々な取り組みを展開しているので、まとめて紹介します。

再生可能エネルギー事業支援

政府は、地域や事業者が再生可能エネルギーを導入しやすいように支援し、その関連法規について検索できるように、再エネガイドブックweb版も立ち上げています。

事業者は、企画から事業化までの流れや、実際に他社が取り入れたモデル事業などを見ることができるのです。

再生可能エネルギー事業への取り組みを始めたい人にとって、とてもありがたいサイトですね。

独立行政法人 国際協力機構 JICA

低炭素社会への実現に向けてJICAでは、

- 有償資金協力

- 無償資金協力

- 技術協力

- 民間連携事業

を総合的に組み合わせてプログラムを展開しています。

最新の事業報告では、国際協力機構JICAは、2021年3月にブラジル北東部のバイーア州における「北東部クリーン電化事業」に融資を決定しています。配電設備の整備などのための費用です。株式会社三菱UFJ銀行(MUFG)と、ブラジル国立社会経済開発銀行(BNDES)との協調融資となります。

株式会社伊藤園の取り組み

お茶でおなじみの伊藤園では、お茶を作る農園と栽培管理や産地開発にも取り組んでいます。気候変動によって茶葉に影響が出ていると認められているからです。

また、製造工場などでエネルギーの効率化に着手したり、オフィスで省エネ対策にLED電気に取り替えたりと社をあげて省エネ対策に取り組んでいます。

参考:株式会社伊藤園

NTT西日本グループの取り組み

NTT西日本グループでは、低炭素化社会の推進をするために、電力使用量の抑制やサービス提供を通じた社会への環境負荷低減を進めています。

電力使用量の抑制には、設備の統廃合や空調の効率化などエコオフィスの推進に取り組んでいます。また、フレッツ光サービスの販売拡大で環境負荷低減を実現しています。

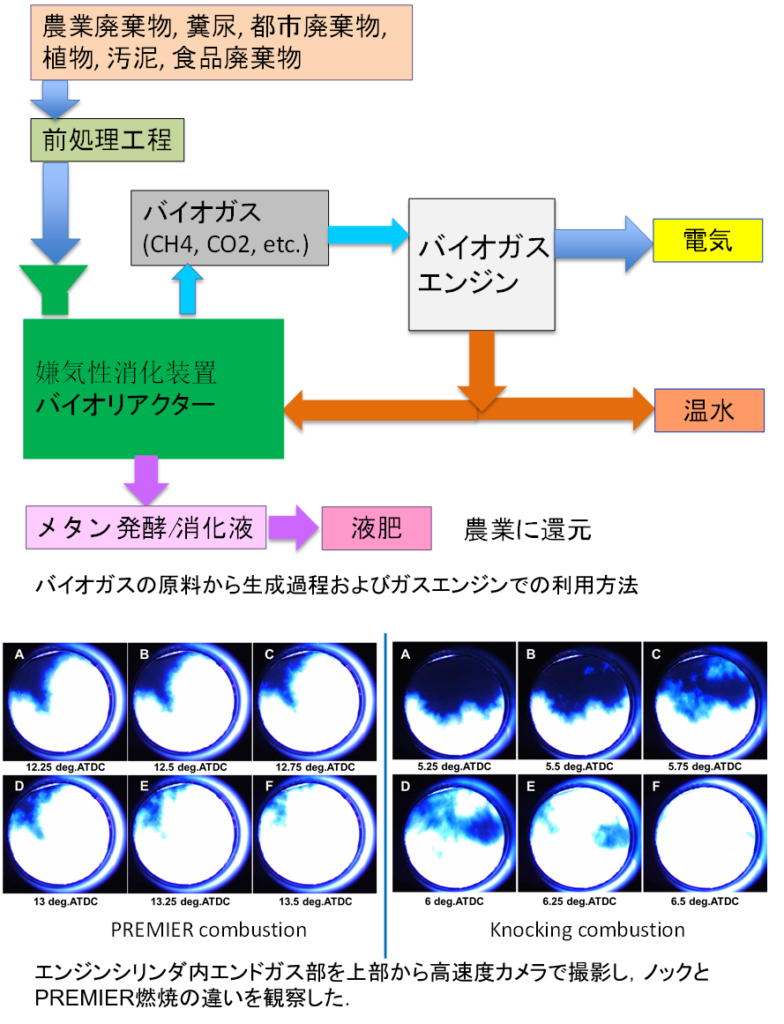

岡山大学の取り組み

岡山大学では、発電用バイオガスエンジンの高効率化や廃棄物からのエネルギー回収促進などの研究が進められています。

新たな技術開発がSDGs目標7の実現に向けて行われているのです。実用化できるようになれば、より良い社会へと進んでいきそうですね。他の研究についてはこちらから。

SDGs7の解決につながる世界の企業/団体の取組事例・対策

世界でも、実に様々な取り組みや対策が進められています。まずは、どのような対策が考えられているか、まとめてみました。

デンマークLendager Group(レンデジャーグループ)の取り組み

デンマークでは、コペンハーゲン南部に「UN17 Village」というエコ・ビレッジを作るプロジェクトが進められています。デンマークの建築事務所Lendager Groupが手掛けるプロジェクトで、住宅400戸を建設予定しています。ビレッジ内の電力は全て太陽光発電で補われ、屋上には庭園を作り、いろいろな生き物が共生する街にするという壮大な計画です。

役割を終えたものをゴミではなく資源と捉え、街を循環させる仕組みも作るそう。サステナビリティを最大限活かした街づくりはSDGs時代のモデルともなると期待されています。

日本でも有名なIKEAの取り組み事例

スウェーデンの家具量販店のIKEAでも様々な取り組みが行われています。電球をLEDに変えることで省エネを測り、販売目標として5億個の普及を目標にしていたり、バイオプラスチックでできたフードキーパーを販売したりとエネルギー問題にも取り組んでいます。

お店の駐車場では、EVカーの無料充電なども提供。リサイクルペットボトルでできたフエルトのペンダントランプを販売するなど循環型社会への実現に向けて努力もしています。

IKEAの取り組みについては、サステナビリティレポートなども公開されています。

ノルウェーBRIGHT Productsの取り組み事例

ノルウェーのソーラー製品企業であるBRIGHT Productsは、厳しい環境にも耐えうる多機能ソーラーランプなどを作っている会社です。アウトドアに活用できるだけでなく、送電線のない地域でも使えるライトとして開発・販売されています。すでに1,000万人を超える人々の生活の役に立っているそうです!

1日5ドル以下で生活する人々の生活を向上させる社会起業家やイノベーターを称えるMillion Lives Clubのメンバーにも選ばれています。

スペインIberdrola(イベルドローラ)の取り組み事例

スペインのイベルドローラは、多国籍電力公益企業で、風力エネルギーにおいて、世界を牽引する企業です。環境や地域社会に対して積極的に活動をしていて、子どもたちに再生可能エネルギーを教えるための「再生可能エネルギー教育センター」を開設しています。

「再生可能エネルギー教育センター」は、5つのエネルギースクールで構成されており、環境保全や保護を考えるエコロジカルな精神を育むために考えられたプロジェクトです。訪問は全て無料。多くの子供達が訪れています。

ドイツEnerthing GmbHの取り組み事例

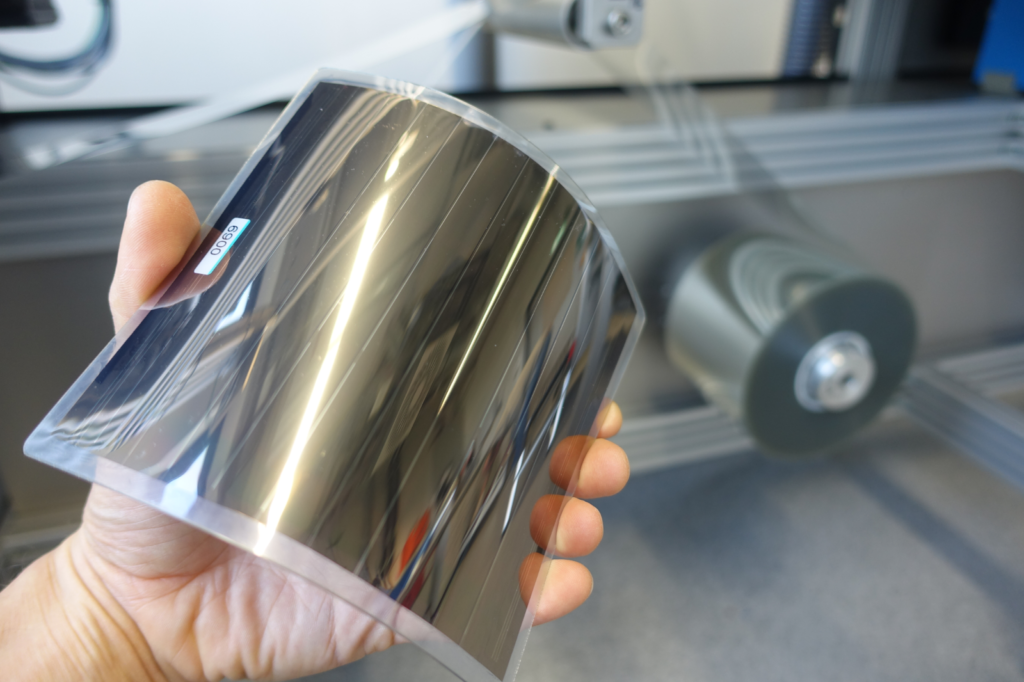

ドイツのケルン大学の有機エレクトロニクス研究施設に設立されたEnerthing GmbHは、柔軟でエネルギー効率の良い太陽電池箔を開発しました。

薄いフィルム型の太陽電池で作られており、光の弱いところや人工照明しかない屋内でも充分なエネルギーを吸収できるといいます。様々なセクターで電池を使わなくなることが期待されています。

日本や世界の様々な企業や団体で、エネルギー問題に取り組んでいるのがわかりますね。私たち自身がかかわりのある身の回りの企業などを調べてみるのも面白いでしょう。自分の好きなブランド会社がどのような事例に取り組んでいるのか、ぜひ調べてみてください!

まとめ

SDGs目標7は、私たちの生活を変えてしまうかもしれないエネルギーの問題について取り上げています。

エネルギー問題に立ち向かわなければならない理由としては、

- 10人に1人の割合で電気のない生活をしている人が世界にいること

- 温暖化を引き起こすCO2の排出が多いこと

- 地球のエネルギー資源が有限で、石油・天然ガスに至ってはあと50年しか持たないこと

などが挙げられます。

これらの問題を解決するためにも、「クリーン・エネルギー」の利用が検討されています。「クリーン・エネルギー」の発電コストを低減化し、作ったエネルギーを十分に活用できるよう電力供給の制限をなくすことが課題です。さらに、自然エネルギーの安定した発電を行うために蓄電池などのさらなる技術開発が望まれています。

どのような開発や取り組みが必要なのか改めてまとめてみましょう。

- 各地にエネルギーを送る技術の開発

- 電力を安定して供給する取り組み

- 自然エネルギーへの転換

- 省エネルギーへの取り組み

- 新しいエネルギー開発

これらの取り組みや開発が進めることで、SDGs目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」が目標とする未来が近づいてくるのです。

現在は再生可能エネルギー事業の取り組みが大きく進展しています。日本でも九州では、積極的に再生可能エネルギーを取り入れるなど、未来に向けて様々な課題に立ち向かっています。

地球の温暖化による気候変動などで、すでに私たちの生活を脅かし始めています。ここ数年の大規模自然災害では、本当に多くの人たちが苦しめられている問題です。この問題については、SDGs目標13の気候変動の対策やSDGs目標15の陸の豊かさを守るテーマと一緒に考えていく必要がありそうですね。

地球に優しい未来のエネルギーとして身近ではなかった再生可能エネルギー。近年では、電気自動車の開発や家庭用蓄電池、太陽光パネルの開発で少しづつ身近なものとなってきました。

2019年から、排気ガスを排出しない電気自動車の開発や販売が急速に進展してきていますよね。日本のトヨタ車でも、脱炭素化(CO2を排出しない)を進めるために、2030年には電動自動車の製造販売を800万台にすると目標が立てられているのです。

まだ、私たちにできることは、節電などの些細なことかもしれません。しかし、多くの人が継続して行うことで大きなインパクトとなります。地球の未来のためにも、エネルギーについて改めて考えていきたいですね!

参考サイト: