かつて多くの国では、王や貴族が法律を作り、政治を動かし、裁判まで行う絶対的な支配者でした。こうした権力集中は、国民の自由や権利を脅かす危険性がありました。

そこで生まれたのが「三権分立」という考え方です。国の権力を「法律を作る」「政治を動かす」「裁判を行う」の三つに分け、互いに監視し合うことで、一部の人が力を独占するのを防ぐ仕組みです。日本やアメリカなど、多くの民主主義国家で採用されています。

しかし、国によって三権分立の形は様々で、日本では内閣と国会の関係が近すぎるなどの課題も指摘されています。今では持続可能な社会づくりを目指すSDGsとも深く関わる重要な概念となっています。

この記事では、三権分立の基本から歴史的背景、現代の問題点まで、わかりやすく解説します。

目次

三権分立とは

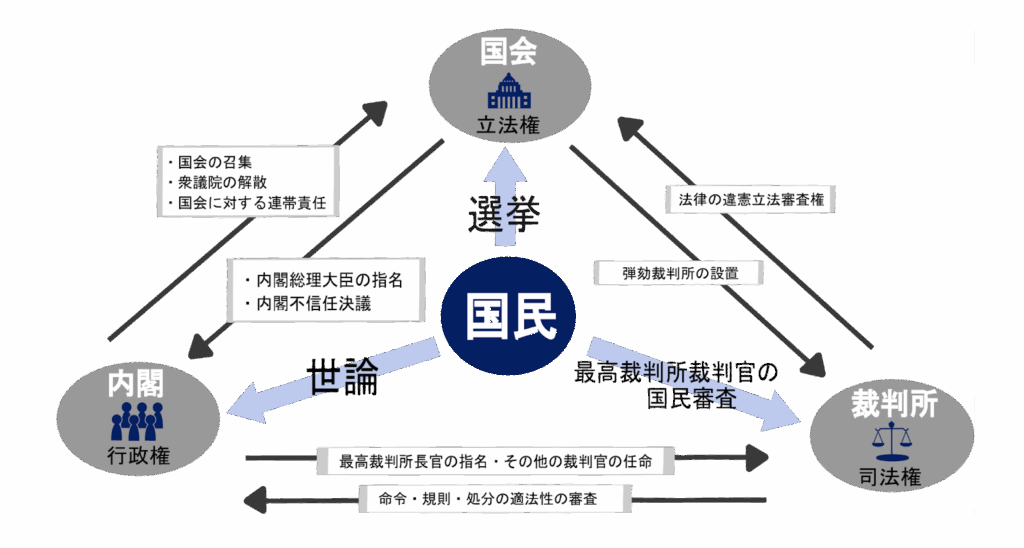

三権分立とは、国の権力が一部の人々によって好き勝手に使われないように、国を動かす仕事を三つの組織に分ける考え方です。国の方針を決める国会、それを実行する内閣、法律に基づいて判断する裁判所がそれぞれ独立して働きます。*1)

この考えは、昔の王や貴族による支配に対して、市民の自由を守るためにモンテスキューなどの思想家によって提案されました。特にアメリカの憲法でしっかりと取り入れられています。

三権とは?

三権とは、国の重要な働きを分ける「立法権」「行政権」「司法権」の三つの力のことです。*2)

「立法権」は国会が持つ法律を作成・変更する力です。衆議院と参議院の議員たちが国の決まりや予算を決定します。私たち国民は選挙を通じてこの過程に参加しています。

「行政権」は内閣が持つ政治を実行する力です。様々な役所がそれぞれの分野で具体的な活動を行います。例えば、文部科学省は教育内容を決め、厚生労働省は健康制度を整えます。国民の声は世論として政治に影響を与えます。

「司法権」は裁判所が持つ争いを解決する力です。問題が起きたとき、法律に基づいて公正な判断を下します。国民は裁判員として参加したり、最高裁判所の裁判官を評価したりする機会があります。

日本の三権分立:議院内閣制

日本では、三権分立の仕組みとして「議院内閣制」を採用しています。この制度の特徴は、立法機関である国会と行政機関である内閣の関係が密接なことです。*3)

具体的には、国会が首相を選び、その首相が組織する内閣は国会の信頼の上に成り立っています。この方式はもともとイギリスで発展し、現在は世界の多くの国で取り入れられています。

内閣は通常、国会で多数派を形成する政党または複数の政党連合によって作られます。大臣たちは基本的に国会議員から選ばれ、一体となって国会に対する責任を担いながら政治を進めます。

もし衆議院で内閣への不信任が決まったり、信任が得られなかったりした場合、内閣には二つの選択肢があります。一つは衆議院を解散して選挙を行うこと、もう一つは内閣が総辞職することです。このように国会と内閣は互いに影響し合いながらバランスを保っています。*4)

三権分立が最も厳しいのはアメリカ

アメリカ合衆国憲法では三権分立が非常に厳密に定められています。この国の統治システムでは、行政、立法、司法の各機関が明確に区分され、相互の独立性が強く保たれています。

例えば、大統領と上下両院議員は別々の選挙で選ばれ、それぞれが独自の正当性を持っています。日本の首相のように、大統領が議会を解散する権限はありません。さらに、米国大統領は法案を直接国会に提出することもできず、立法過程への関与が制限されています。*5)

このように権力が厳格に分散されることで、どの機関も過度な影響力を持つことなく、互いに抑制と均衡を保ちながら国家運営が行われています。

三権分立が必要な理由

昔は、国を動かす力、裁判を行う力、法律を作る力はすべて一人の王様や限られた人たちが持っていました。その中で、なぜこれらの力が3つに分けられるようになったのでしょうか?これから、なぜ国の大切な仕事を別々の組織に任せるようになったのか、その理由について解説します。

権力の「濫用(らんよう)」を防ぐため

三権分立が必要な理由は、国家が持つ強い力が不適切に使われるのを防ぐ(権力の濫用を防ぐ)ためです。もし一人の人物や一つの組織がすべての決定権を握ってしまうと、自分たちの都合だけで物事を進めてしまう危険性があります。*2)

歴史的に見ると、王や貴族、独裁者が絶対的な支配権を持っていた時代には、市民の基本的な権利が踏みにじられることがありました。こうした過去の教訓から、国の重要な機能を「法律を作る仕事」「政治を運営する仕事」「裁判を行う仕事」の三つに分け、それぞれが独立しながらも互いに監視し合う仕組みが考え出されました。

この制度によって、どの権力も単独では好き勝手に行動できなくなり、市民の自由や財産が守られます。国家の力を分散させることで、民主主義の健全な発展と人々の基本的権利の保護が実現できるのです。

三権分立の歴史

国家の権力を分散させる三権分立の考え方は、国王が絶対的な支配権を持つ時代への反発から生まれました。18世紀ヨーロッパで広まった新しい思想の中で、特にモンテスキューの著作『法の精神』が重要な役割を果たしました。

この理念は、その後のフランス革命にも大きな影響を与えるなど、近代民主主義国家の基盤となる原則として発展していきました。

絶対主義と王権神授説

三権分立が生まれるきっかけとなったのは、近代初期ヨーロッパで広まった二つの考え方です。一つは「絶対主義」で、15〜16世紀に国王が官僚組織や軍隊を使って強力な中央集権体制を築いた政治形態です。ルイ14世のフランスがその代表例で、国王は法律の制約を受けず、自らの意志だけで国を治めました。*6)

もう一つは「王権神授説」という思想で、統治者の権力は神から直接与えられたものであり、民衆が反対することは許されないとする考えです。これにより国王は批判を受けることなく、自分の判断だけで全ての権力を行使できました。*7)

このような権力の一極集中は、しばしば市民の自由や権利を踏みにじる結果となりました。この歴史的教訓から、一人の人間や単一の機関に全ての権力を集めることの危険性が認識され、権力を分散させて相互に監視し合う三権分立の考え方が生まれたのです。

啓蒙思想の広がり

三権分立が生まれる重要な土台となったのが、18世紀ヨーロッパで広まった啓蒙思想です。啓蒙思想とは、古い慣習や迷信から脱却し、人間の理性や合理的思考を重視する新しい風潮でした。

科学の発展とともに、人々は理性の力を信じるようになり、従来の非合理的な考えや制度を見直す動きが活発化しました。この流れは必然的に、王の絶対的な権力や教会の強い影響力に対する批判へとつながりました。

ヴォルテールやモンテスキュー、ルソーといった思想家たちは、より公正で合理的な社会の仕組みを提案し、後のアメリカ独立やフランス革命の思想的な基盤を作りました。*8)

特にモンテスキューは、一か所に権力が集中することの危険性を指摘し、権力を分散させる三権分立の考え方を広めたのです。この新しい統治の原則は、民主主義国家の重要な柱となっていきました。

モンテスキューが『法の精神』で三権分立を説く

フランスの啓蒙思想家モンテスキューは、1748年に発表した主著『法の精神』において、権力の集中を防ぎ自由を守るための画期的な考え方を提唱しました。彼は各国の法律や政治制度を風土や社会的背景と関連づけて分析し、理想的な統治の形を探求しました。*9)

その中で彼が特に重視したのが、国家権力を立法・行政・司法の三つに分け、それぞれ別の機関が担当する「三権分立」の理論です。モンテスキューは、一人の人物や単一の組織にすべての権力が集まると、必然的に権力が濫用され、市民の自由が脅かされると考えました。

この革新的な考え方は、後のアメリカ合衆国憲法の基本原則となり、フランス革命の思想的基盤にもなりました。現代の民主主義国家の多くが採用している権力分散の仕組みは、彼の先見性ある思想に大きく影響を受けているのです。

フランス革命にも影響

フランス革命は、国王による一極集中の権力に対する国民の不満から始まりました。この歴史的な転換点において、モンテスキューが提唱した三権分立の考え方が重要な指針の一つとなりました。

1791年に作られたフランス初の憲法では、国の権力を分散させる仕組みが導入されました。具体的には、国民の代表が集まる議会が法律を作り、国王が政治を執行し、裁判所が法に基づいて判断するという役割分担が定められました。これは一か所に権力が集中することで生じる弊害を防ぐための工夫でした。*10)

しかし、革命の混乱の中で理想通りには機能せず、特に王政が廃止された1792年以降は、一部の勢力による権力の独占が再び起こりました。恐怖政治と呼ばれる時期には、権力分立の原則が形だけのものになってしまったのです。*11)

それでも、三権分立という考え方自体は、旧体制の問題点を克服する重要な理念として広く認識され、その後の民主主義国家の基本原則として世界中に広がっていきました。

日本における三権分立の問題点

第二次世界大戦後に制定された日本国憲法では、国の権力を3つにわける三権分立が採用されています。しかし、日本の三権分立には行政権と立法権が近すぎるという問題があります。ここでは、日本の三権分立の問題点について解説します。

内閣と国会が近すぎる

日本の三権分立の問題点として、内閣(行政)と国会(立法)の関係が非常に近いことが挙げられます。これは日本が採用している議院内閣制の仕組みと密接に関連しています。

議院内閣制では、首相は国会議員から選ばれ、大臣の多くも国会議員が務めています。また、内閣は国会の信任に基づいて成立するため、実質的に国会の多数派が行政の実権も握る構造になっています。

この仕組みでは、法律を作る立場と、その法律を実行する立場が同じ政治勢力によって担われるため、本来互いをチェックするはずの二つの権力が一体化してしまいます。特に与党が安定多数を持つ場合、内閣の提出法案がほぼ自動的に可決される状況が生まれ、国会による行政監視という機能が形骸化しがちです。

アメリカのような大統領制と比べると、日本の議院内閣制は政権運営の効率性は高い一方で、権力の相互抑制という三権分立の理念が十分に機能しにくいという問題があるのです。このバランスをどう取るかが、日本の民主主義の重要な課題となっています。

三権分立とSDGs

SDGs目標16「平和と公正をすべての人に」と三権分立の仕組みには、深い関わりがあります。この目標は、公正な社会づくりや、すべての人が法的な保護を受けられる体制の構築を目指しているからです。ここでは、三権分立とSDGs目標16の関わりを整理します。

SDGs目標16「平和と公正をすべての人に」との関わり

三権分立とは、国の権力を「法律を作る」「政治を運営する」「裁判を行う」の三つに分け、それぞれが独立しながらも互いに監視し合う仕組みです。この制度があることで、一部の人々に権力が集中することを防ぎ、国民の基本的な権利が守られます。

例えば、ある政府が少数派の意見を無視した政策を強引に進めようとしても、独立した裁判所がその適法性を判断できます。また、国会が行政の活動を調査・監視することで、不正や汚職を防止できるのです。

世界を見渡すと、三権分立が機能していない国々では、権力者による恣意的な統治や人権侵害が起きやすい傾向があります。逆に、三権分立が確立された国では、透明性の高い政府運営や公平な司法制度が実現しやすくなります。

このように、三権分立は単なる統治機構の問題ではなく、SDGsが目指す「誰も取り残さない」公正な社会づくりの基盤となる制度なのです。権力の抑制と均衡を通じて、すべての人の尊厳と権利が尊重される持続可能な社会の実現に貢献しています。

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

今回は、三権分立について解説しました。国の権力を立法・行政・司法の三つに分け、互いに監視し合うこの仕組みは、一部の人々による権力の独占を防ぐために生まれました。

権力の集中が市民の自由を脅かす危険性は、歴史的に絶対王政の時代に顕著でした。この反省から18世紀にモンテスキューが『法の精神』で体系化した三権分立の考えは、アメリカ合衆国憲法やフランス革命に大きな影響を与えました。

日本では議院内閣制を採用しており、国会と内閣の関係が密接なため、相互監視の機能が弱まりやすいという課題があります。一方、アメリカでは三権の独立性が厳格に保たれています。

現代では、SDGs目標16「平和と公正をすべての人に」とも深く関わる三権分立は、透明性の高い政府運営や公平な司法制度を実現し、持続可能な社会づくりの基盤となっています。

参考

*1)山川 世界史小辞典 改定新版「三権分立」

*2)首相官邸きっず「三権分立とは」

*3)参議院「国会のしくみと法律ができるまで」

*4)日本大百科全書(ニッポニカ)「議院内閣制」

*5)日本大百科全書(ニッポニカ)「アメリカ合衆国憲法」

*6)山川 世界史小辞典 改定新版「絶対主義」

*7)山川 世界史小辞典 改定新版「王権神授説」

*8)旺文社世界史事典 三訂版「啓蒙思想」

*9)山川 世界史小辞典 改定新版「法の精神」

*10)山川 世界史小辞典 改定新版「フランス,91年憲法」

*11)旺文社世界史事典 三訂版「恐怖政治」

この記事を書いた人

馬場正裕 ライター

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。