その昔、ユーラシア大陸を東西に貫くシルクロードにおいて、アフガニスタンは重要な位置を占めていました。多くの物資が行き交うアフガニスタンは文明の十字路と呼ばれ、さまざまな文化が交流する場だったのです。

しかし、20世紀後半から、アフガニスタンは血なまぐさい戦争の舞台であり続けました。容赦なく襲い掛かる戦火から逃れるため、多くの人々が難民として国外に脱出したり、国内で安全な場を求めて避難する国内避難民となりました。

なぜ、アフガニスタンは紛争の舞台であり続けるのでしょうか。その背景には、大国の思惑や民族問題、宗教問題などが複雑に絡み合ったアフガニスタン独特の歴史があります。今回はアフガニスタン難民の現状や難民を生み出した歴史、日本政府やNPO・NGOの活動、SDGsとの関わりなどについて解説します。

目次

アフガニスタンについて

アフガニスタンという国の名前は、時折ニュースなどで目にすると思います。しかし、アフガニスタンがどのような国か、詳しいことはわからないかもしれません。この国の基本情報や地政学的重要性について解説します。

アフガニスタンの基本情報

アフガニスタンは日本からおよそ6,200キロ離れた内陸の国です。国土面積は日本の約1.7倍、人口は3,980万人ほどとなります。パシュトゥン、タジク人、ハザラ人、ウズベク人などが住む多民族国家で、主な宗教はイスラム教です。*1)

国土の4分の3が山岳地帯であり、平野は北部や南西部の一部に限られます。気候は全体的に乾燥しており、水の入手が難しい土地です。夏は暑く、冬は寒い内陸性の気候の土地で、地震が多い場所でもあります。*2)

アフガニスタンの地政学的重要性

アフガニスタンはユーラシア大陸の東西を結ぶ交易路で重要な位置を占めています。そのため、「文明の十字路」の異名を持った国でした。19世紀になると、イギリスとロシアの覇権争いに巻き込まれ、20世紀後半には米ソ冷戦の舞台となり、国情は安定しませんでした。*3)

近年は、アフガニスタンに眠る鉱物資源を巡って中国がアフガニスタンに関心を示しています。また、中国やパキスタンと対立するインドの思惑もあり、ターリバーンが復活した2021年以後も、国情は安定しません。このように、アフガニスタンは地政学的に重要な位置にあるため、外国からの干渉が絶えず、紛争が起こりやすい国になっているのです。*3)

アフガニスタン難民の現状

アフガニスタンでは1978年以降、断続的に争いが続いています。その間、多くの人が命を守るため難民として国外に逃れました。ここでは、アフガニスタン難民の現状についてまとめます。

難民数の推移

ソ連がアフガニスタンに侵攻した1979年の難民数は50万人でした。戦いが長期化するにつれ難民の数も増大し、1980年代は毎年4〜500万人の人々が難民として国外に逃れています。

1989年にソ連が崩壊すると、アフガニスタンの混乱に拍車がかかり、1990年には633万人もの人々が難民となってしまいました。*4)

2000年代以降、難民数は概ね200万人台となっており、2016年から2020年までの5年間は250〜270万人台で推移しています。*4)

難民受け入れ国

国外に逃れた多くの人々は、隣国であるパキスタンやイランに逃れ、難民として暮らしています。両国だけでアフガニスタン難民の90%にあたる200万人を引き受け、避難所を提供しています。*5)

しかし、難民支援には多額の費用がかかるため、両国の資源やインフラに大きな負荷がかかっていることも事実です。

他にもドイツやオーストリア、スウェーデン、フランス、ギリシャ、スイス、オーストラリアなどの国々が、1万人以上の難民を受け入れています。なかでもドイツは13万人以上受け入れています。*4)

国内避難民が増加している

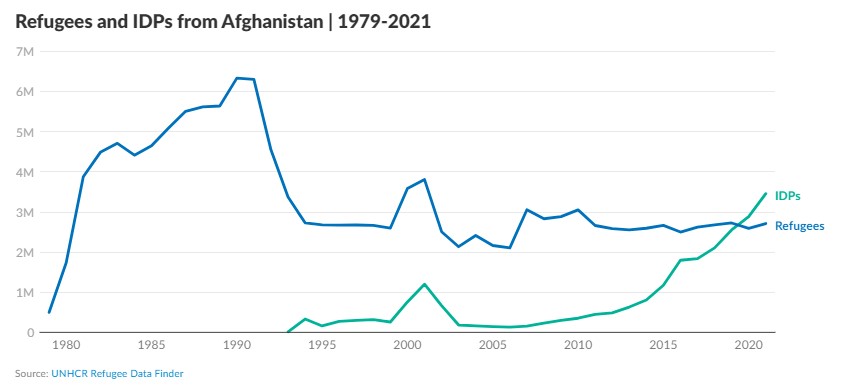

【難民と国内避難民の推移(1979年~2021年)】

また、2010年以降はアフガニスタン国内で国内避難民が増加しています。

その理由としては、2002年のアメリカ軍の侵攻により、ターリバーンが政権を追われたことが関係しています。ターリバーンが政権を追われた後、首都カブールに成立したカルザイ政権は国内を完全統一する力がなく、混乱が続いたのです。*25)

また、アメリカ軍は2015年にターリバーンの指導者オマル師を殺害し、翌年にもマンスール師を殺害しました。しかし、ターリバーンの勢いは衰えず、アメリカ・中国・パキスタン・アフガニスタンの和平プロセスも失敗しました。*26)

加えて、度重なる干ばつが発生したことから国内避難民が増加し続けました。

上のグラフは、アフガニスタンにおける難民(Refugees)と国内避難民(IDPs)の推移を示したものです。2021年に国内避難民が350万人を超えていますが、これはターリバーン政権成立時の混乱を避けるため、80万人の国内避難民が発生したことが原因です。*7)

その後、混乱が収束するにつれ、治安が改善した地域では国内避難民の帰還が実現しました。しかし、地域のインフラの多くが破壊されているため、生活基盤が大きく損なわれている状態です。*7)

そして追い討ちをかけるように、2022年6月22日にアフガニスタン南東部を震源とするM5.9の地震が発生しました。

この地震により1,000人以上が亡くなり、3,000人が負傷しました。*8)国内避難民の置かれている状況がより一層厳しいものとなっています。

日本におけるアフガニスタン難民受け入れ状況

アフガニスタンが長期にわたって混乱している状況を踏まえ、日本政府もアフガニスタン難民を受け入れています。しかし、その数は決して多いとはいえません。

日本が受け入れたアフガニスタン難民

出入国管理庁のデータをもとに、直近5年間のアフガニスタン難民の難民申請数を整理します。

| 難民申請者総数 | アフガニスタン人の難民申請 | |

|---|---|---|

| 2018年 | 10,493人 | 4人*9) |

| 2019年 | 10,375人 | 24人 |

| 2020年 | 3,936人 | 9人 |

| 2021年 | 2,413人 | 12人 |

| 2022年 | 3,772人 | 182人 |

2022年だけ突出して数が多いのは、2021年のガニ政権崩壊時に退避した日本大使館で働いていた現地スタッフやその家族の分が含まれているからで、その後、98人が難民として認定されています。*12)

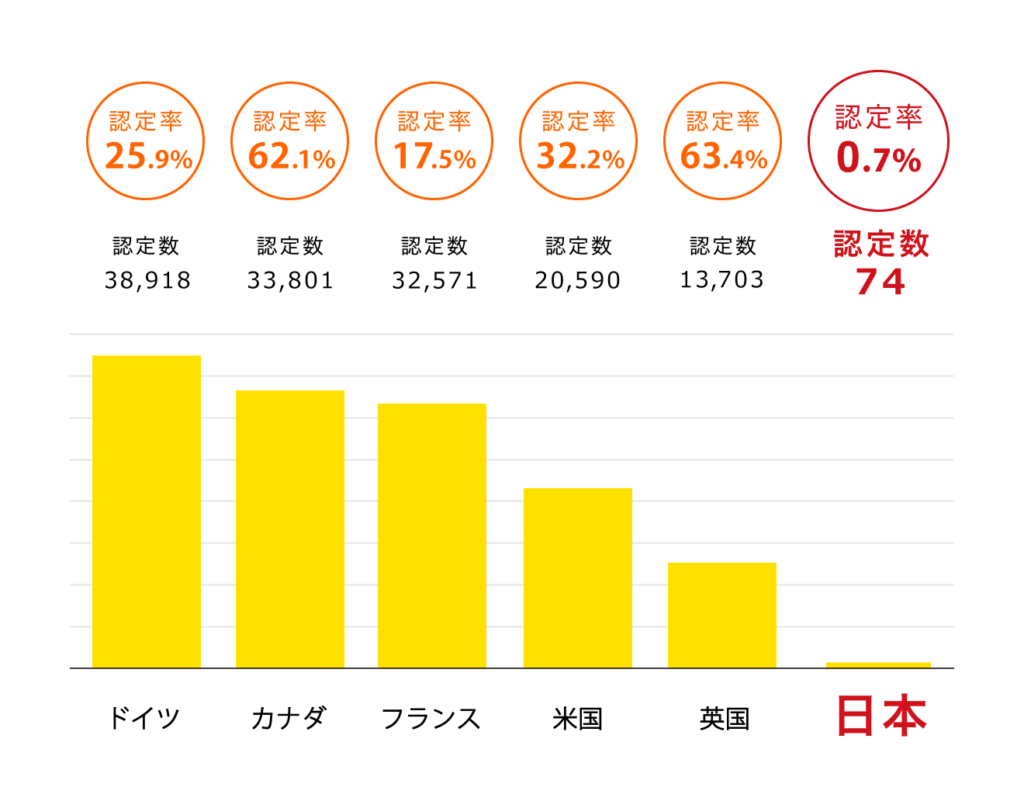

しかし、日本が受け入れている難民の数は世界的に見るとごくわずかです。合計で200万人を受け入れているパキスタンやイランはもちろんのこと、欧米諸国のような1万人単位の難民受け入れと比べると、非常に少ないことがわかります。*10)

その理由としては、日本の難民認定が非常に厳しいものであることが関係しています。

【難民認定数の各国比較】

法務省は適正な審査の結果としていますが、他国に比べて審査が厳しいということについては留意しておくべきでしょう。

ここまで、アフガニスタン難民の現状を見てきました。次からは、難民となっている原因についてもう少し詳しく見ていきましょう。

アフガニスタンで難民が発生する原因を歴史を踏まえて解説

アフガニスタンは1978年のソ連によるアフガニスタン侵攻以来、40年以上、難民が発生し続けている国です。その背景にあるのは、アフガニスタンの戦乱の歴史でした。

アフガニスタン紛争の流れ

アフガニスタン紛争の流れを把握するため、最初に年表で流れを整理します。

| 18世紀 | アフガニスタン王国建国 |

| 19世紀 | イギリスとロシア帝国の争い(グレートゲーム)に巻き込まれる |

| 1919年 | 第3次アフガニスタン戦争 →イギリスの保護国から完全独立 |

| 1978年 | アフガニスタンで社会主義政権が成立 →イスラム系反政府勢力(ムジャヒディーン)が蜂起 |

| 1979年 | ソ連のアフガニスタン侵攻 →社会主義政権を支援するため |

| 1989年 | ソ連がアフガニスタンから撤退 |

| 1992年 | 社会主義政権崩壊 →アフガニスタンが内戦状態となる |

| 1996年 | イスラム原理主義勢力ターリバーン(タリバン)政権が首都占領 |

| 2001年 | アメリカ軍がアフガニスタンに侵攻 →ターリバーン政権が崩壊し、カルザイ政権成立 |

| 2021年 | アメリカ軍がアフガニスタンから撤退 →ガニ大統領の政権が崩壊し、ターリバーンが政権に復帰 |

アフガニスタンでは、19世紀以降ずっと大国の思惑や内戦に巻き込まれてきました。社会主義政権とイスラム勢力の対立、そこに介入したソ連・アメリカの軍事行動が重なり、政権が何度も入れ替わっています。

特に1990年代以降は、タリバンの支配とそれに反対する勢力がぶつかり、治安が安定しませんでした。人々は戦闘だけでなく、報復や迫害を恐れて国を離れざるを得ず、今も周辺国や欧米に多くの難民が流出しているのが現状です。

対立構図の変化

| 時期・転換点 | 出来事・背景 | ポイント・影響 |

|---|---|---|

| ソ連とムジャヒディーンの戦い | 1978年、社会主義政権が成立し、ソ連が派兵。イスラム原理主義勢力がムジャヒディーンを組織して抵抗。多くの住民が難民となりパキスタンやイランへ避難。 | 社会主義政権と反政府勢力の対立構図が誕生し、外国勢力の介入で内戦が長期化。 |

| ソ連撤退後の内戦 | 1988年にソ連軍撤退、1991年のソ連崩壊で社会主義政権も崩壊。残された派閥が分裂し、8つの勢力が泥沼の内戦を展開。 | 外国の後ろ盾を失ったことで軍事的空白が生まれ、派閥抗争が激化。難民がさらに増加し情勢が不安定化。 |

| ターリバーン(タリバン)の台頭 | 1994年、イスラム神学校出身のターリバーンが現れ勢力拡大。1996年に首都カブールを制圧し政権を樹立。石仏破壊で国際社会の非難を受ける。 | 混乱の中で新勢力として台頭し、武力で支配地域を拡大。イスラム原理主義に基づく統治が開始される。 |

| アメリカ軍の侵攻 | 2001年の同時多発テロ後、ターリバーンがアルカイダをかくまっているとして米軍が侵攻。首都カブールを制圧しカルザイ政権が発足。その後も武装勢力の壊滅には至らず。 | 国際テロとの戦いが本格化。米軍増派やビンラディン殺害など一定の成果はあったが、根本解決には至らず。 |

| ターリバーンの政権復帰 | 2021年、トランプ政権・バイデン政権下で米軍撤退が決定。撤退直前に政府軍は崩壊し、ガニ大統領が国外脱出。ターリバーンが再び政権を掌握。 | 米軍撤退で再び権力構造が一変。政権崩壊と治安悪化で多数の難民・国内避難民が発生し、対立構図が複雑化したまま現在に至る。 |

アフガニスタンでは約45年にわたり争いが続き、対立構図は5つの転換点で大きく変わりました。1970年代に社会主義政権が成立しソ連が派兵すると、イスラム原理主義勢力ムジャヒディーンが抵抗を開始し多くの難民が発生。

ソ連撤退後は派閥間の内戦に突入し、1994年にはターリバーンが台頭して首都を制圧します。2001年の米同時多発テロを機にアメリカ軍が侵攻しカルザイ政権が樹立されましたが、武装勢力の根絶はできませんでした。

2021年に米軍が撤退すると政府は崩壊しターリバーンが再び政権を握りました。この間の政情不安で多数の難民や避難民が生まれ、今も混乱が続いています。

アフガニスタン難民解決に向けた取り組み

1978年から45年ものあいだ、内戦が続いたアフガニスタンに対し、国や民間団体はどのように支援しているのでしょうか。

日本政府の支援

日本政府は、アフガニスタンに対し金銭面・物質面で支援を行ってきました。今回はその中でも2002年と2021年の支援について紹介します。アメリカ軍侵攻の翌年である2002年やガニ政権崩壊後の2021年10月に大規模な支援を行っています。

2002年の大規模支援策

2001年9月27日、国連は国際社会に対し、アフガニスタンの難民を支援するため総額5億8,400万ドルの支援を要請しました。

これを受け、日本政府は最大1億2,000万ドルまでの支援を行うことを表明し、その一環としてUNHCRに約600万ドルを支援しました。他にもWFP(世界食糧計画)や赤十字国際委員会、ユニセフなどに総額3,685万ドルを拠出しました。*17)

物質面では10人用テント1,525張をUNHCRに提供しています。さらに、現地で活動するNGOやNPO、アフガニスタンの周辺国にも支援を行いました。*17)

2021年の緊急無償資金協力

2021年にガニ政権が崩壊すると、アフガニスタンで深刻な人道危機が発生しました。日本政府は周辺国であるパキスタン・イラン・タジキスタンへの支援として、UNHCRに810万ドルの緊急無償資金協力を申し出ました。*18)

支援内容は以下のとおりです。

- シェルターキットの配布

- 保護モニタリング

- 精神保健・心理社会的支援

- 医療センターの改修

- 機材の提供

- テントや緊急支援物資の調達・提供

*18)

民間団体による支援活動

NPOやNGOもアフガニスタン難民への支援を行っています。今回はペシャワール会とAAR JAPANの活動を紹介します。

ペシャワール会

ペシャワール会は1983年に医師の中村哲氏の活動を支援するために作られたNGO団体です。

中村氏は医療活動にとどまらず、食糧不足を解消する活動も行っていました。加えて、干ばつで砂漠化した農地の回復や灌漑水利事業も展開していました。*19)

中村氏が灌漑を行った土地は16,500ヘクタールに及びます。彼が切り開いた用水路は65万人分の命を支えたとされますが、2019年12月に何者かによって殺害されます。*20)

2021年にターリバーンが政権を掌握した後も、ペシャワール会の活動は継続しています。しかし、資金不足などから思うように灌漑事業を進められていないのが現状です。*20)

AAR JAPAN

AAR JAPANはインドシナ難民の支援を目的として、日本で発足した難民支援団体です。特定の思想信条に偏らず、立場の弱い人を支援するとしています。65か国以上で活動している実績があります。(現在は16か国で活動。)*21)

AAR JAPANは国内避難民の対策に力を入れており、具体的には困窮世帯に食料品や必要物資の配布などを行っています。*22)

また、継続した活動としてアフガニスタンでの地雷除去事業を行っています。地雷回避の教育や地雷被害者を含む障害者の支援など幅広い活動を展開しています。*22)

アフガニスタン難民解決に向けて私たちにできること

今もなお、命の危機にさらされている多数の難民や国内避難民に対し、私たちができることは何でしょうか。最も確実なのは難民支援団体に寄付することです。

難民支援団体への寄付

ガニ政権の崩壊により、アフガニスタン経済は壊滅的な打撃をこうむりました。干ばつの長期化や食料価格の高騰、失業などにより2,500万人ものアフガニスタン人が苦境に立たされています。

UNHCR JAPANは600万人が食糧不足に陥り、100万人の子どもが深刻な栄養不良となるリスクを指摘しています。こうした状況を改善するため、国連は約44億ドルの支援を必要としていますが、確保できたのは半分以下の41%に過ぎません。*7)

こうした状況を改善するには、難民支援を行っている団体への資金援助が効果的です。現地で活動するNGO・NPO団体に寄付することで、状況を好転させることが可能です。

【関連記事】NPO法人テラ・ルネッサンス |カンボジアで地雷だらけの村を救った「家畜銀行」

アフガニスタンの治安が悪い理由

アフガニスタンの治安が悪い理由を紹介します。

長年続く内戦と政情不安定

アフガニスタンの治安が悪化している大きな理由の一つは、長年続く内戦と政情不安定です。1979年のソ連侵攻以降、アフガニスタンでは紛争や内戦が絶えず、武力衝突や政権交代が繰り返されてきました。

その結果、武装勢力が各地で影響力を持ち、国全体として治安を維持する力が弱い状態が続いています。政権が安定しないことで、警察や軍の組織も十分に機能せず、市民は暴力やテロの危険にさらされています。

平和構築のための国際支援も行われていますが、安定した政府と治安機関を作り上げるには多くの時間と努力が必要です。

テロ組織や武装勢力の存在

アフガニスタンにはタリバンだけでなく、IS(イスラム国)系など複数の武装勢力やテロ組織が活動しています。これらの組織は都市部や地方で攻撃や爆破テロを繰り返しており、一般市民も被害を受けるリスクが高い状況です。

こうした武装勢力は、資金源を麻薬取引や密輸に依存している場合も多く、貧困層を勧誘して戦闘員を増やしています。

政府の統治が行き届かない地域では、これらの勢力が独自に支配地域を形成しており、治安維持を一層難しくしています。複雑な勢力図が絡み合っているため、テロの根絶は容易ではなく、長期的な課題となっています。

アフガニスタンの麻薬生産の問題

アフガニスタンは世界最大級のケシ(アヘンの原料)生産国として知られており、麻薬生産は武装勢力の重要な資金源になっています。

農民にとってケシ栽培は他の作物よりも高収入を得やすいため、貧困地域では栽培が広がりやすい状況です。こうした麻薬取引の利益が、タリバンや他の武装組織の活動資金として流れ、結果的に治安を悪化させる要因となっています。

また、麻薬の密輸ルートを巡る抗争も多発し、地域住民が巻き込まれる事件も少なくありません。麻薬問題の解決には、治安維持だけでなく、農業支援や経済的な自立支援が不可欠です。

アフガニスタン難民や治安に関するよくある質問

ここでは、アフガニスタン難民や治安に関するよくある質問に回答します。

アフガニスタン旅行には行っても良い?観光は危険?

現在のアフガニスタンへの渡航は、観光目的に限らず非常に危険です。現地では武装勢力によるテロや誘拐事件が頻発しており、旅行者や外国人を標的とした犯罪も多発しています。

国際機関や各国政府も、アフガニスタンを「渡航中止勧告」または「退避勧告」の対象国としており、外務省も最高レベルの危険情報を発出しています。

仮に観光ツアーなどの情報があっても、治安が安定していない以上は命に関わる可能性が高く、自己責任では済まされません。旅行者が安全を確保する手段は極めて限られているため、現状では観光目的で渡航するのは避けるべきです。

外務省は日本人に逃げるよう通達してる?

外務省はアフガニスタン情勢を踏まえ、日本人に対して「退避勧告」を出しています。特に2021年にタリバンが再び実権を握って以降、治安が大きく悪化したため、現地に滞在する日本人には速やかな退避と、これからの渡航中止を強く呼びかけています。

また、現地で日本大使館の機能も一時閉鎖された経緯があり、十分な支援を受けにくい状況です。最新情報は外務省の「海外安全ホームページ」や「たびレジ」などで随時発信されています。

仮に現地に滞在する必要がある場合でも、最新の治安情報を常に確認し、退避手段を確保しておくことが重要です。

アフガニスタンは治安ランキング何位?

国際的な治安ランキングの一つである「世界平和度指数(Global Peace Index)」では、アフガニスタンは毎年最下位または下位に位置しています。2022年のランキングでも、アフガニスタンはシリアやイエメンと並んで治安が最も悪い国の一つと評価されました。

治安の不安定さは内戦、テロ組織の活動、政権の不安定さなど複合的な要因によるもので、一般市民の生活も厳しい状況が続いています。

このランキングは内戦状態や暴力事件の発生件数、周辺国との関係性など複数の指標で決まるため、単純な犯罪件数だけでなく社会全体の不安定さも反映されています。旅行先の治安比較としても参考にされます。

タリバンの現在は?

タリバンは2021年8月に再びアフガニスタンの政権を掌握し、現在も事実上の支配勢力となっています。旧政権崩壊後、タリバンは国際社会に「包括的な政治体制」や「人権尊重」を約束しましたが、実際には女性の就労制限や教育の制限などが報告され、厳しい統治が続いています。

国際的な承認を得ることはできておらず、経済制裁の影響で国民生活も悪化しています。また、国内では依然としてIS(イスラム国)系の武装組織などとの対立も続いており、治安は安定していません。

タリバンの現状を理解することは、難民問題の背景を知るうえでも非常に重要です。

アフガニスタン難民とSDGs

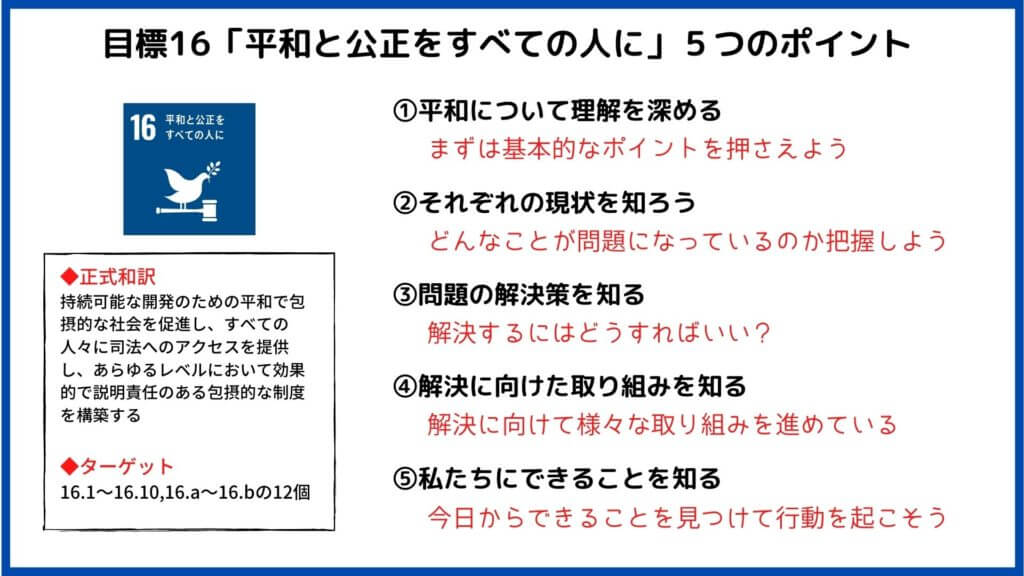

アフガニスタン難民の問題は「だれ一人取り残さない」というSDGsと密接にかかわる問題です。複数のSDGs目標と関連がありますが、とりわけ、平和や公正に関わる目標16との関連が深いといえます。

目標16「平和と公正をすべての人に」との関わり

【SDGs目標16の概要】

SDGs目標16は、世界の平和と公正の実現をめざす目標です。紛争解決はもちろんのこと、暴力や差別の根絶や公正な法制度などについても解決するべきと考えています。

アフガニスタンの紛争では、子どもたちも兵士として参戦を余儀なくされています。子どもであれば敵をだましにくく攻撃しにくいことや、大人よりも安く働かせられるといった利点があるからです。中には自爆テロの実行者として子ども兵を利用することさえあります。*24)

こうした状況を改善するには、国に平和をもたらし、子どもたちに安全な場所で教育を受けさせることが必要です。学校で生きていくために必要な知識を身につけることで、社会復帰できるようにするといったプログラムの実行が求められます。

まとめ

今回はアフガニスタン難民をテーマに、難民の現状や難民が生み出された歴史的背景、難民問題解決への取り組み、SDGsとのかかわりなどについて解説しました。

2022年にウクライナとロシアの戦争が起きたこともあり、アフガニスタンを含むアジアやアフリカ諸国の難民問題について、関心が薄らいでいるかもしれません。しかし、どの地域の話であれ、命の重さに差はないはずです。

ウクライナへの支援と同じく、アフガニスタンやアフリカ諸国の難民に対しても積極的な支援をしていくことで初めて、だれ一人取り残さない持続的な成長を達成できるのではないでしょうか。

参考

*1)外務省「アフガニスタン基礎データ」

*2)KeyNoters「KeyNoters – アフガニスタン基本情報」

*3)ロイター「焦点:アフガン巡る三つ巴戦略ゲーム、中国とパキスタンとインド 」

*4)UNHCR「難民データファインダー」

*5)国連UNHCR協会「アフガニスタン」

*6)OCHA「国内避難民」

*7)UNHCR「アフガニスタンについて知ってほしい5つのこと」

*8)日本赤十字社「【終了】2022年アフガニスタン地震救援|活動実績」

*9)gooddoマガジン「アフガニスタンの難民申請、日本や世界の現状とは」

*10)出入国在留管理庁「令和4年における難民認定者数等について」

*11)出入国管理庁「令和 2年における難民認定者数等について」

*12)NHK「アフガン避難民98人を難民認定 日本大使館スタッフら 年間最多」

*13)難民支援協会「日本の難民認定はなぜ少ないか?-制度面の課題から」

*14)デジタル大辞泉「緩衝国(かんしょうこく)とは? 意味や使い方 – コトバンク」

*15)外務省「アフガニスタンの現状と問題」

*16)NHK「アフガニスタン撤退 アメリカの失敗 NHK解説委員室」

*17)外務省「日本のアフガニスタン難民・避難民支援」

*18)UNHCR JAPAN「日本政府による緊急無償資金協力:「アフガニスタン及び周辺国の人道支援のための緊急無償資金協力」」

*19)ペシャワール会「私たちについて|ペシャワール会/PMS」

*20)NHK「65万人の命を救った日本人医師」

*21)AAR JAPAN「AAR Japan[難民を助ける会]:日本生まれの国際NGO」

*22)AAR JAPAN「【アフガニスタン支援】ご協力をお願いします。」

*23)スペースシップアース「SDGs16「平和と公正をすべての人に」の現状と日本の取り組み事例、私たちにできること」

*24)スペースシップアース「子ども兵士(子ども兵、少年兵)とは?世界の現状と撲滅のための取り組み・私たちにできること」

*25)UNHCR「At A Glance -2012年vol.2 アフガン難民問題の戦略的解決」

*26)立命館大学アジア・日本研究所「21世紀年表|アフガニスタン|エリアマップ|アジア・日本研究所|立命館大学」

スペースシップアース「難民キャンプ問題とは?現状や支援の取り組み事例とSDGsの関係を紹介」

この記事を書いた人

馬場正裕 ライター

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。