神道は、森羅万象に八百万の神々が宿るとされる自然への畏敬の念と感謝の気持ちから生まれた、日本古来の宗教です。神道は文字の利用が始まる以前の昔に起源があり、日本の歴史や文化、そして日本人 の精神性に深く根付いています。

神道について知ることは、私たちが祖先から受け継いできた日本人の心をより深く理解することにつながります。神道への知識を広げて、日本の文化や歴史を探求しましょう!

神道の教派、教え、仏教との違いなどもわかりやすく解説します。

目次

神道とは?読み方も簡単に解説

【宮地嶽神社の玄界灘へ伸びる参道 福岡県福津市】

神道の読み方は【しんとう】と読み、縄文時代ごろから始まったとされる、日本土着の民俗信仰に起源を持つ信仰です。はるか長い歴史の中で、仏教や儒教などの外来思想と融合しながら、日本人の生活文化に深く根付いてきました。

神道の特徴

神道には、明確な教義や教典がありません。むしろ、さまざまな民間信仰の集合体といえます。

その中で、信仰の根底にある考え方は、「森羅万象に神が宿る」という自然観と、「浄明正直」※を重視する倫理観です。また、神道では、氏神※を信仰することも特徴的です。

日本人にとっての神道

神道は、現代にいたっても日本人の生活や文化に深く根付いた信仰です。神社での祭祀や、正月の初詣、お盆の先祖供養※など、日本人の生活の中に神道の影響が色濃く反映されています。

また、日本の伝統芸能や年中行事にも、神道の要素が色濃く残されています。このように、神道は日本人の精神性の基盤をなす重要な存在なのです。

古事記の中の神々

古事記は、712年に完成した日本最古の歴史書です。神話、天皇の系譜、古代の出来事などが記されており、日本の神道における重要な文献の1つです。

神道の起源は古事記の成立よりもはるか昔ですが、古事記の研究は古代の神道の神話や信仰を理解する上で重要な鍵となります。古事記に登場する代表的な日本古来の神々を紹介します。

| 名前 | 解説 |

|---|---|

| 天之御中主尊(あめのみなかぬしのかみ) | 日本神話で最初に現れた神。天の中心を治める最高神とされるが、事績はほとんど語られていない。 |

| 伊邪那岐命(いざなぎのみこと)・伊邪那美命(いざなみのみこと) | 夫婦神として国土や神々を生み出した創造の神。矛で海をかき混ぜて日本の島々を作ったとされる。 |

| 天照大神(あまてらすおおみかみ) | 太陽神であり、高天原を治める最高神。皇室の祖神とされ、日本の平和と繁栄を守る存在。 |

| 月読命(つくよみのみこと) | 月の神。天照大神の兄弟神だが神話での活躍は少なく、神秘的な存在として信仰される。 |

| 須佐之男命(すさのおのみこと) | 荒ぶる神で、八岐大蛇退治で有名。出雲に降り、妻とともに多くの神々を生んだ。のちに疫病除けの神ともされる。 |

| 八岐大蛇(やまたのおろち) | 八つの頭と尾を持つ大蛇。須佐之男命に退治され、その尾から草薙剣が現れたと伝わる。 |

| 大国主神(おおくにぬしのかみ) | 国造りや農業、医術、縁結びの神。出雲大社で祀られ、大黒天と習合して七福神の一柱ともなる。 |

これらの神々は、日本神話の根幹をなす存在です。

天地創造を担った伊邪那岐命・伊邪那美命から始まり、太陽神の天照大神や荒ぶる須佐之男命、国造りを担った大国主神など、それぞれが役割を持ち物語を織りなしています。

また、八岐大蛇の伝説や草薙剣の出現など、後の日本文化や信仰にも深く影響を与えています。次の章では、長い神道の歴史を紐解いていきましょう。*1)

神道の歴史

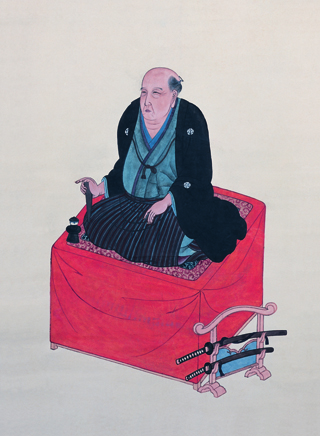

【楊洲周延作「本朝拝神貴皇鏡」】

神道の歴史は古く、縄文時代ごろに形成された自然信仰に遡ると考えられています。やがて大和王権によって国家の祭祀として整備され、律令時代には祭祀制度が体系化されていきました。

それでは、神道の歴史を縄文時代から見ていきましょう。

| 時代 | 神道に関する特徴 |

|---|---|

| 縄文時代(紀元前14000年頃~紀元前10世紀頃) | 土偶や岩偶に自然信仰・精霊信仰が表れる。祖先崇拝の萌芽があり、呪術や祭祀が神道儀礼の起源となる。 |

| 弥生時代(紀元前10世紀頃~3世紀中頃) | 稲作普及に伴い祭祀が発展。方形周溝墓や青銅器祭祀が広まり、鏡・剣・玉など後の神器が登場。卑弥呼の「鬼道」も記録される。 |

| 古墳時代(3世紀中頃~7世紀頃) | 大和王権成立とともに国家的祭祀が始まる。天孫降臨・神武天皇即位の神話が正統性を支える。宗像大社・大神神社など最初期の神社祭祀が行われる。 |

| 飛鳥時代(592~710年) | 律令国家体制の下で神祇官が設置され、国家祭祀制度が整備。伊勢神宮や出雲大社などの神社が体系化。神仏習合が始まる。古事記・日本書紀が編纂され、神道の基盤が確立。 |

| 平安時代(794~1185年) | 神仏習合がさらに進展。朝廷祭祀の整備とともに、民衆の氏神信仰や山岳信仰が盛んになる。 |

| 鎌倉~室町・南北朝時代(1185~1400年頃) | 武士の台頭により八幡神などの武神信仰が広まる。神仏習合文化が発展し、庶民信仰も活発化。 |

| 戦国時代(1467/1493~1573年) | 戦国大名が氏神や軍神を崇敬。戦勝祈願や領国安泰の祭祀が広がる。剣道・弓道など神道武芸や流鏑馬も神事化。 |

| 江戸時代(1603~1868年) | 幕府による神社統制(寺社奉行・神道方・法度)。伊勢講など庶民信仰が全国的に拡大。国学の隆盛により日本固有の神道研究が進む。 |

| 明治時代(1868~1912年) | 王政復古と神仏分離令により国家神道が成立。神社は国家機関となり、天皇を頂点とする体制が整備される。 |

| 第二次世界大戦後(1945~) | GHQにより国家神道は解体。神社は宗教法人として再編。天皇は象徴となり、神道は民間信仰として存続。 |

日本の神道は、縄文・弥生時代の自然や稲作に根ざした信仰から始まりました。

古墳時代には大和王権のもとで国家的な祭祀が整えられ、飛鳥時代には古事記や日本書紀が編纂され、神話と政治が結びついていきます。平安時代以降は神仏習合が進み、氏神信仰や山岳信仰として庶民の生活にも広まりました。

鎌倉から戦国時代には、武士が武神を崇拝し、戦勝祈願や武芸の神事化が行われます。江戸時代になると幕府による神社統制が進む一方で、国学によって日本固有の神道が見直され、伊勢参りなどの庶民信仰が全国に広がりました。

明治時代には神仏分離と国家神道が確立し、天皇を中心とする体制が整えられますが、戦後には国家神道が解体され、神道は民間信仰として現在に受け継がれています。

神道の宗派・教派とそれぞれの教え

【雲海に浮かぶ山頂部が広い御嶽山】

神道には確固とした教義や教典はありません。むしろ、自然崇拝や祖先崇拝といった民間信仰の集合体といえます。

森羅万象に神が宿ると考え、天津神・国津神などの祖霊を崇敬する一方で、浄明正直を重視する倫理観も特徴的です。そのため、仏教やキリスト教などに見られる「宗派」というものはありませんが、神道を基盤とした宗教団体は存在します。

これらの宗教団体は教派神道と呼ばれ、それぞれ独自の教義や歴史を持ちます。また、これらの教団は神社神道とは異なり、布教活動も行います。

江戸時代から明治時代にかけて段階的に公認された、神道系の教派のことを神道十三派と呼びます。

- 伊勢神宮、出雲大社、富士山、御嶽山などの講組織や、新宗教の一部が含まれる

- 明治時代に神道を宣教する教団として公認されていった

- 最終的に13の教派が公認されたため、「神道十三派」と呼ばれた

- 神社神道とは対比される概念で、より組織化された教団的性格が強い

- 天之御中主神をはじめとする全ての神々を祭る包括的な性格を持つ

- 一部の教団は国学や復古神道の影響を強く受けている

などの特徴があり、神道十三派は、神社神道とは一線を画す、より組織化された教派神道の体系を成していました。ここではその中からいくつかの教派を紹介します。

黒住教

【開祖:黒住宗忠】

黒住教は、岡山県岡山市に本部を置く神道十三派の1つです。天照大御神を主神とし、日々の生活に活力を与える独自の教えと実践を通して、多くの人々に心の拠り所を提供しています。

黒住教は、1814年(文化11年)に黒住宗忠によって開かれた比較的新しい教派です。宗忠は、自らの体験を通して、全ての人々の心に神が存在するという考えに基づいた教えを広めました。

これは、当時の神道とは異なる画期的な思想であり、「心の神道」と呼ばれるようになりました。

黒住教の特徴

- 開祖:黒住宗忠(くろずみ むねただ)

- 成立:1814年(文化11年)

- 「日拝(ひはい)」:毎日朝日の出を拝み、感謝の気持ちと向上心を育む

- 「丸く、大きく、あたたかい心」:思いやりと寛容な心を大切にする

- 「神道の本義」:神道本来の教えを正しく理解し、実践する

- 神道十三派の中で最も古い歴史を持つ

出雲大社(いずもおおやしろ)教

【出雲大社 神楽殿大注連縄】

出雲大社教は、大国主大神を主神として祀る、古くから伝わる日本の神道を継承する教派です。島根県出雲市に本拠地を置く出雲大社を宗祠としています。

出雲大社教の信仰は、「おみくじ」や「お祓い」などの伝統的な神道儀礼に加え、「御神楽」や「神在祭」などの独特な行事も行われています。

出雲大社教の特徴

- 開祖:出雲国造(いずもこくぞう)千家尊福(せんげたかとみ)

- 成立:神代(かみよ)

- 本部:島根県出雲市大社町杵築

- 出雲大社を中心とした信仰

- 毎年11月に開催される「神在祭(かみありさい)」が有名

- 「大国主命(おおくにぬしのみこと)」を主神として信仰する

- 「縁結び」のご利益があるとされる

- 「八百万の神々」への敬意を払う

御嶽教

【王滝頂上にある木曽御嶽神社王滝口頂上奥社本宮】

御嶽教は、木曽御嶽山信仰を起源とする教派です。長野県木曽町に木曽大教殿、奈良県奈良市に御嶽山大和本宮を置き、全国に約28,000人の信者がいます。

御嶽山を根本道場とし、山岳信仰に基づいた独特な教義と実践を持つ点が特徴です。

御嶽教は、国常立尊(くにのとこたちのみこと)、大己貴命(おおなむちのみこと)、少彦名命(すくなひこなのみこと)の三柱の神様を御一体としている「御嶽大神」を信仰すると同時に、御嶽山そのものへの山岳信仰の要素も強くあります。

御嶽教の特徴

- 開祖:平清定(たいらのきよさだ)

- 成立:12世紀

- 本部:長野県木曽郡木曽町大字御嶽

- 「木曽御嶽山」を神体山として信仰する

- 「山岳信仰」と「修験道」の要素を取り入れている

- 「人倫の道」を重視する

- 登山や修行を通じて精神修養を積む

- 毎年7月に開催される「御嶽山夏祭り」が有名

金光教

【金光教の会堂】

金光教(こんこうきょう)は、1859年(安政6年)に赤沢文治(後の金光大神)によって開かれた、日本の新宗教です。黒住教、天理教と共に、幕末三大新宗教の1つにも数えられます。

金光教の特徴は、「取次」と呼ばれる独特の信仰形態です。信者は、本部および各教会の広前に設けられた結界の場で、生神金光大神の代理(てがわり)となる取次者を通じて、それぞれの願いや感謝を天地金乃神に伝えます。

金光教の特徴

- 開祖:金光大主(かねみつ おおぬし)

- 成立:1858年(安政5年)

- 本部:埼玉県深谷市本郷

- 「金光大神」を唯一の神として信仰する

- 「御神霊」と呼ばれる神聖な光の存在を信じる

- 「みろくの世」の実現を目指す

- 独自の「おふみ取り」と呼ばれる霊感体験がある

- 神道本来の教えを現代風に解釈したものとされる

- 積極的な布教活動を行っている

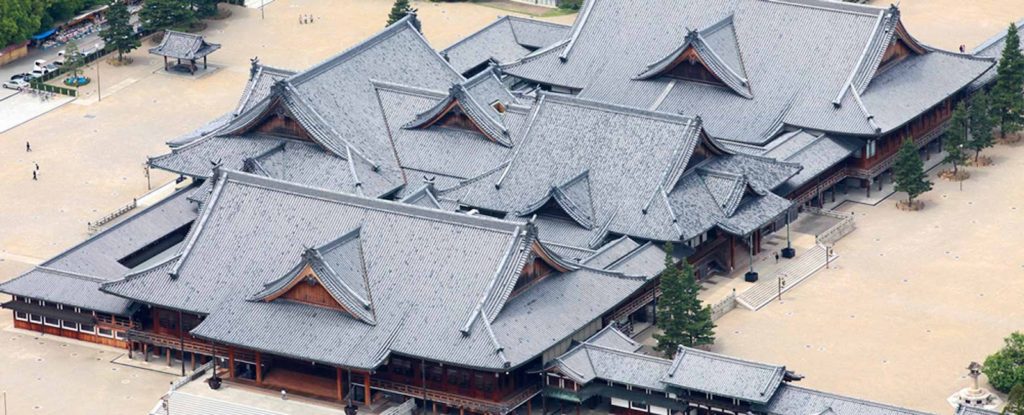

天理教(現在は神道ではないことを表明している。)

【天理教教会本部の神殿】

天理教は、1838年(天保9年)に中山みきによって開かれた、日本発祥の宗教です。陽気ぐらしと呼ばれる、人間が互いに助け合い、明るく楽しく暮らす世界の実現を目指し、独特な「おぢばがえり」と呼ばれる巡礼や、神への感謝の行為である「ひのきしん」など、独自の信仰形態を持っています。

天理教の特徴

- 開祖:中山みき(なかやま みき)

- 成立:1838年(天保9年)

- 本部:奈良県天理市

- 「天理王命(てんりおうのみこと)」を唯一の神として信仰する

- 「陽気ぐらし」と呼ばれる、人間が互いに助け合い、明るく楽しく暮らす世界の実現を目指す

- 「おふでさき」や「みかぐらうた」などの教典に示された教えに従う

- 独特な「おぢばがえり」と呼ばれる巡礼がある

- 積極的な布教活動を行っている

このように、教派神道は、江戸時代後期から明治時代にかけて登場した、より組織化された神道系の教団群です。これらの教団は、国学や復古神道の影響を強く受けており、天照大神をはじめとする全ての神々を祭る、包括的な性格を持っています。*3)

神道で行う葬式

神道で行う葬式は「神葬祭」と呼ばれ、仏式とは異なる独自の形を持っています。神道では死を「穢れ」と考えるため、神社ではなく自宅や斎場で行われます。

祭詞や玉串奉奠などを通して故人の御霊を慰め、やがて祖霊として祀ることで、子孫を見守る存在へと導くのが特徴です。

神道の葬儀の特徴

神道の葬式は「神葬祭(しんそうさい)」と呼ばれます。仏教の葬式とは異なり、死を「穢れ(けがれ)」ととらえるため、神社ではなく自宅や斎場で行われます。仏式の読経の代わりに、神職が祝詞(のりと)を奏上し、御霊を慰めるのが大きな特徴です。

通夜祭と葬場祭

神道では、仏教の「通夜」にあたる儀式を「通夜祭(つやさい)」といいます。親族や参列者が集まり、故人の御霊に祈りを捧げます。

翌日には「葬場祭(そうじょうさい)」が行われ、これが仏式葬儀にあたる中心的な儀式です。棺に玉串を捧げ、御霊を慰めるとともに、故人の生前の功績をたたえます。

埋葬と霊祭

葬場祭の後は火葬または土葬が行われます。その後、自宅に霊璽(れいじ:位牌にあたる木の札)を安置し、一定の期間「霊祭(れいさい)」を行います。これは仏教でいう法要にあたり、十日祭、五十日祭、一年祭など、節目ごとに御霊を慰めます。最終的には五十年祭や百年祭で「祖霊」として祀られるようになります。

神道の死生観

神道では、亡くなった人は「祖霊(それい)」となり、子孫を見守る存在になると考えられています。そのため、神道の葬儀は悲しみだけでなく、故人を神々の仲間入りさせ、末永く敬い祀るという意味を持っています。

神道と仏教の違い

【日光東照宮の「見ざる 聞かざる 言わざる」 栃木県日光市】

古来より日本の心の支えとなってきた神道と仏教は、どちらも深い歴史と文化を持ち、人々の生活に密着している存在です。しかし、実はその本質には大きな違いがあります。

神道は「宗教」ではない?

神道は一般的に「宗教」とは呼ばれません。なぜなら、神道には明確な教義や経典、開祖が存在しないからです。

神道は、自然への畏敬と祖先崇拝を中心に、長い歴史の中で自然発生的に形成されてきた信仰体系です。そのため、「信じなければならないもの」が明確に定められていないのです。

一方、仏教は釈迦を開祖とし、経典に基づいた明確な教義を持つ宗教です。

世界観の違い

神道は自然や人間、生命体など、宇宙に存在する一切のものを神格化し、お祀りしたり、信仰したりします。一方、仏教は「悟りを開く」ことを目指し、心の迷いがなくなり安らかな境地に達することを求めます。

生前・死後の考え方の違い

神道には輪廻転生の概念はありません。死後、人は黄泉の国と呼ばれる死者の国へと旅立ち、そこで祖先と再び出会うと考えられています。

一方、仏教では輪廻転生を信じ、悟りを開くことで輪廻から解脱し、涅槃(ねはん)と呼ばれる理想的な境地を目指す考え方があります。

人生の捉え方の違い

神道は生きている今(今中)を大切にした森羅万象や宇宙などへの信仰です。この世での生活を大切にし、自然と調和しながら充実した人生を送ることが重要であると考えられています。

一方、仏教は来世重視の宗教です。仏教では、「人生は苦」という根本的な教えから始まります。

無常、無我、非苦という三つの真理に基づき、老病死や人間関係の悩みなど、あらゆる苦しみは避けられないものであると考えます。また、仏教は、苦しみの根本的な原因を明らかにし、苦しみから解放されるための具体的な方法を示します。*4)

神道と天皇の関係

神道と天皇は、古代から深い関係にあります。天皇は、神道の神々、特に天照大神の直系の子孫とされ、国家の象徴として、また神聖な存在として尊重されてきました。

また同時に天皇は、宮中三殿において全ての神々祀る神主の役割を果たしています。天皇が古代から行ってきた宮中祭祀を中心として「皇室神道」があります。

現代の天皇は、政治的な権力を持たず、象徴としての役割を果たしています。しかし、国家と国民の安寧と繫栄を祈る「宮中祭祀」を執り行うことは、今日でも天皇の重要な役目です。

神道における神社の役割

神社は、日本固有の宗教である神道の神々を祀る施設で、全国に10万社以上あり、生活に密着したものになっています。

一般的に神社は神様の家とされ、参拝場所としての役割があります。多くの人は毎日の感謝の気持ちを伝え、また家内安全や無病息災、合格祈願といった願いをし、人々の心の拠り所となっています。

神社によって祀っている神が様々なことも神社の特徴です。高天原に住む神々(天津神)や土着の神々(国津神)だけでなく、歴史上の偉人、動物や自然、中には外国の神様を祀った神社もあります。

神社は色々な神様の家であると同時に、パワースポットや地域文化の継承地といった様々な側面があり、日本人のアイデンティティを形成しています。

神道に関するよくある質問

【『日本略史 素戔嗚尊』に描かれた須佐之男命とヤマタノオロチ】

神道は日本の伝統と文化、そして人々の生活の中に深く根ざした信仰体系です。しかし、神道の起源は非常に古く、未解明のことや今なお研究中のことも多くあり、その本質や特性については、多くの人々がまだ理解していない部分があります。

ここでは神道についてのよくある疑問にお答えします。

神道は宗教ではないの?

神道は、一般的な宗教の枠組みには当てはまらないと考えられています。神道は、自然や祖先、そして日常生活に存在する神々を尊重し、感謝する信仰体系です。

神道には、一元的な神や教義、組織的な教会体制は存在しません。自然や祖先への畏敬の念に基づいた、長い歴史の中で自然発生的に形成された信仰体系と言えるでしょう。

神道の主な行事は?

神道には、年間を通じてさまざまな祭りや行事があります。新年の初詣、節分、ひな祭り(桃の節句)、子どもの日(端午の節句)、夏越の大祓など、季節の変わり目には特に多くの祭りが行われます。また、地域や神社によっては、独自の祭りや行事が開催されることもあります。

土地の氏神とは?

土地の氏神は、日本において、同じ地域(集落)に住む人々が共同で祀る神道の神のことです。 同じ氏神の周辺に住み、その神を信仰する者同士を氏子(うじこ)といいます。

氏神信仰は、日本人の精神文化の中で重要な役割を果たしてきました。 氏神信仰は、地域の人々の共同体意識を育み、助け合いの精神を培う土台となってきました。

付喪神ってなに?

【室町時代の『百鬼夜行絵巻』(作者不詳)】

付喪神は、長い時間を経て霊力を得た道具や物が神となった存在を指します。これは、神道が自然や物事すべてに神々の存在を見いだすという考え方を反映しています。

付喪神は妖怪?

付喪神の中には、怪奇現象を引き起こしたり、人を脅かしたりする存在として、古くから妖怪として語られてきた存在も多くあります。百鬼夜行などの絵巻物にも、さまざまな付喪神が描かれています。

付喪神は、妖怪と精霊の境界線にある興味深い存在です。日本人の古道具を大切にする気持ちから、付喪神への信仰が生まれたのかもしれません。*5)

神道は英語でなんと言う?

神道は英語でも日本語と同じ発音で「Shinto」と言います。神道自体が日本特有の文化であり、翻訳することができないためです。

なお神社は英語で「Shrine」ですが、Shrine自体は神社そのものではなく「神が祀られている場所」を指します。なので正確に神社を翻訳すると「Shinto Shrine」となります。

神道はやばいといわれている?なぜ?

神道が「やばい」と言われることがありますが、これは誤解や偏った情報が原因です。神道自体は日本古来の自然崇拝や祖先崇敬に基づく宗教で、暴力や強制とは無縁です。

しかし、歴史的に国家神道として利用された時期があり、その印象から一部でネガティブに受け取られることがあります。現在の神道は日常生活や祭礼を中心とした穏やかな信仰であり、危険性があるものではありません。

神道とSDGs

【厳島神社の大鳥居と社殿 広島県廿日市市】

神道とSDGs、一見異なる二つの概念ですが、実は深い繋がりを持っていると考えることができます。

神道の信仰の原点は、自然への畏敬と感謝の念です。八百万の神々が宿る自然と共に生き、その恵みに感謝し、調和を保つことを重んじる神道は、まさにSDGsが目指す持続可能な社会と深く共鳴します。

SDGsの17の目標は、貧困や飢餓の撲滅、環境問題への取り組み、ジェンダー平等の実現など、地球規模の課題解決を目指しています。神道における自然と共生する精神は、これらの目標達成に大きく貢献できるのです。

では、神道の精神がどのようにSDGsの目標達成に貢献できるのでしょうか?

環境保全

神道では、自然は神々の依り代であり、人間は自然の一部であると考えられています。そのため、自然を破壊することなく、持続可能な形で利用することが重要視されます。

神道による自然崇拝は、生物多様性の保全や森林伐採の抑制、持続可能な農業など、環境保全に繋がる行動を促進します。

平和と共生

神道は、争いを避け、互いを尊重する心を大切にしています。これは、SDGsが掲げる平和と共生の目標にも合致します。

神道で重要とされる調和と誠実・公正を重んじる精神は、多様な価値観を受け入れ、協調して社会を築くことを促し、紛争の予防や平和構築に貢献します。

地域社会の活性化

神道は、地域の神々を祀る神社を中心としたコミュニティを形成してきました。このコミュニティは、地域住民の交流の場となり、互いを支え合い、助け合う精神を育む役割を果たします。

神道に基づく地域社会の活性化は、SDGsの地域活性化や包摂的な社会の構築などの目標達成に貢献します。

このように、神道の信仰の中に息づく自然との調和や共生の精神性は、SDGsの目標達成において、重要な鍵となるでしょう。

>>各目標に関する詳しい記事はこちらから

まとめ

【岩木山神社入口 青森県弘前市】

神道とは、日本固有の伝統的な信仰体系です。その起源は古代に遡り、日本人の精神性の根幹を成してきました。一般的に、神道の中心思想は、自然への畏敬の念と感謝、万物の調和を大切にすることです。

神道は、日本の歴史と文化に深く根付いています。神社は長い日本の歴史の中で、地域のコミュニティの中心的な役割を担ってきました。

また、神道の祭祀や年中行事は、季節の移ろいや自然の恵みを感謝する機会として、また、私たちの生活の節目として重要な役割を担ってきました。このように、神道は日本人の文化と生活に密着した信仰なのです。

一方で、現代の日本は少子高齢化や地域コミュニティの希薄化、環境破壊など、さまざまな社会問題に直面しています。これらの課題を解決するには、神道が説く自然との調和や共生の精神が重要なヒントを与えてくれます。

神道について理解を深めることで、あなたの身近な場所の神社など、古来から信仰を集める場所を訪れる楽しみが大きくなります。あなたもぜひ、まずは自宅に一番近い神社を訪問してみてください。*6)

<参考・引用文献>

*1)神道とは

WIKIMEDIA COMMONS『View of toriis and sando of Miyajidake Shrine』

神社本庁『神道とは』

神社本庁『国生み』

神道国際学会『神道とは何か?』

東洋経済オンライン『「神道」が1300年も生きのびてきた本当の理由 世界でも珍しい「古代以前の神々」と「神仏習合」』(2022年5月)

全国在日外国人教育研究集会『渡来人と神道』

全日本民医連『神々のルーツ “お稲荷さん”と秦氏』(2022年6月)

日経XTECH『第4講:古代日本の知恵袋、渡来氏族「秦氏」の摩訶不思議』(2009年4月

佛教大学『日本 にお ける市民宗教としての神道』(2007年3月)

國學院大学『古事記』は日本を学ぶ楽しい入り口!』(2023年4月)

九州大学『新井白石の古代觀と神道觀』

國學院大學『『古事記』あらすじ』

日本経済新聞『古事記「国生み」のオノコロ島どこ?(もっと関西)』(2018年12月)

*2)神道の歴史

WIKIMEDIA COMMONS『Meiji-tenno among kami and emperors』

WIKIMEDIA COMMONS『Late Jomon clay statue Kazahari I Aomoriken 1500BCE – 1000BCE』

WIKIJMEDIA COMMONS『三種の神器 1200×1200』

WIKIMEDIA COMMONS『NintokuTomb Aerial photograph 2007』

WIKIMEDIA COMMONS『Tomb of Emperor Jimmu, haisho.』

WIKIMEDIA COMMONS『Tatsuta-Jinja, haiden-1』

WIKIMEDIA COMMONS『Emperor Akihito Daijōsai(1990)』

WIKIMEDIA COMMONS『Yabusame00』

WIKIMEDIA COMMONS『Ando hiroshige miyakawanowatashi』

WIKIMEDIA COMMONS『契沖、賀茂真淵、本居宣長対座画像』

WIKIMEDIA COMMONS『Yasukuni Shrine 2012』

文化庁『宗教年鑑』(2019年)

立命館大学『国家神道論という言説』中牧 弘允『神道の成立』

國學院大学博物館『考古 [第5章] 王権と「神道」の形成―古墳時代―』

宗教法学会『最近の動向を踏まえた「国家神道」研究の再整理』

森岡 良二『国家神道の成立と展開』

日蓮宗 現代宗教研究所『明治維新以降の神道についての研究』(2009年3月)

文部科学省『明治初期における宗教行政』

日本思想史学会『神道の形成と中世神話』

京都大学『帝国神道的キリスト教の形成と三位一体論的な神道理解』(2022年3月)

*3)神道の宗派・教派とそれぞれの教え

WIKIMEDIA COMMONS『Mount Ontake from Nomugitoge ski resort 2008-04-25』

黒住教『教祖神』

WIKIMEDIA COMMONS『Izumo Taisha Kagura-den Hall 002』

WIKIMEDIA COMMONS『Mount Ontake Shinto shrines on Otaki peak』

金光教『施設あんない』

天理教『聖地「ぢば」』

神社本庁『宗派神道』

鴻徳神社『神道の種類』(2020年11月)

日本経済新聞『皇居で厳かに大嘗祭 14~15日、内部は「秘儀」』(2019年11月

日本経済新聞『大嘗祭、皇居で営まれる 首相ら510人参列』(2019年11月)

國學院大学博物館『神道[第1章]神道祭祀の淵源』

黒住教『黒住教について』

御嶽山大和本宮『御嶽山について』

金光教『教祖の教え』

金光教『教祖の生涯』

天理教『天理教について』

天理教『概要』

*4)神道と仏教の違い

WIKIMEDIA COMMONS『The Three Wise Monkeys, Nikkō Tōshō-gū; April 2018』

日本仏教学院『仏教と神道の7つの違い』

文化庁『令和4年版 宗教年鑑』

文化庁『令和5年版 宗教年鑑』

宗教新聞『聖徳太子における神仏習合』(2022年5月)

藤田 清『習合思想から見た憲法十七条』

京都大学『皇道仏教という思想』

大島 一元『日本の近代化と廃仏毀釈』(2012年)

東白川村役場『廃仏毀釈と民衆の動き』

*5)神道に関してよくある疑問

WIKIMEDIA COMONNS『Susanoo-no-Mikoto-slays-Yamata-no-Orochi-in-Izumo-By-Tsukioka-Yoshitoshi』

WIKIMEDIA COMMONS『Hyakki-Yagyo-Emaki Tsukumogami 1』

*6)神道とSDGs・まとめ

WIKIMEDIA COMMONS『Itsukushima Hiroshima』

WIKIMEDIA COMMONS『Iwakiyama Jinja Torii』

この記事を書いた人

running.freezy ライター