「きょうだい児」という言葉を目にした、あるいは聞いたことがある人は少ないかもしれません。「きょうだい児」は、障がいのある兄弟姉妹を持つ子どものことで、近年少しずつ認知が進んでいます。ケアが必要な兄弟姉妹がいる家族の中で育つ「きょうだい児」は、障がい者本人でもなく、また親でもないからこそ抱えている悩みや問題があります。

本記事では、きょうだい児の現状や影響、具体的な支援策などを解説していきます。支援がまだ手薄で見過ごされがちな「きょうだい児」について理解を深めていきましょう。

目次

きょうだい児とは

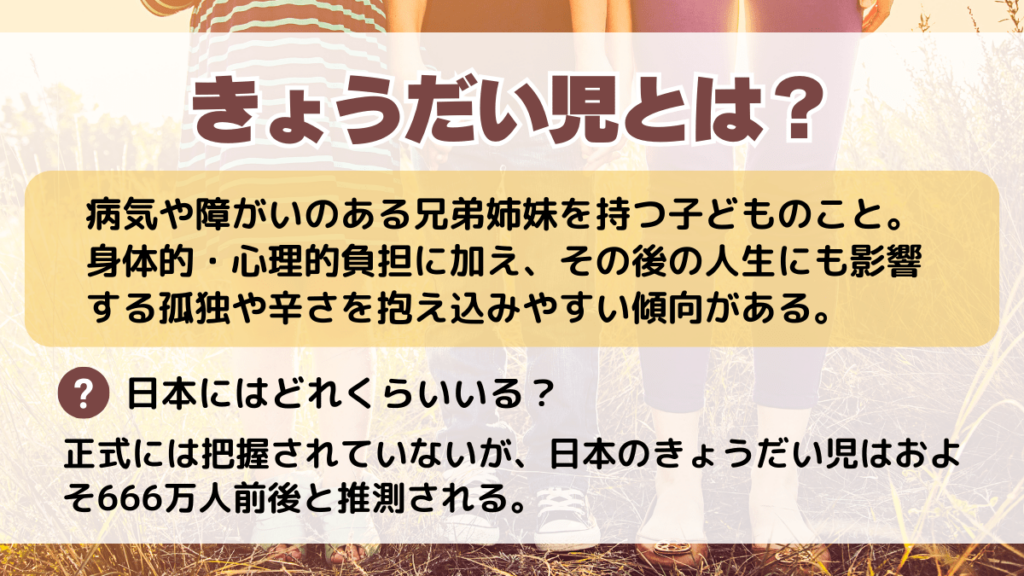

きょうだい児とは、病気や障がいのある兄弟姉妹を持つ子どものことを呼びます。

これまでの日本は、障がい者本人への支援は少しずつ充実してきているものの、それを支える家族には支援の手が行き届いていませんでした。しかし昨今、「ケアする人にもケアが必要」という考え方が広がってきたことにより、きょうだい児にも焦点が当たるようになってきました。

きょうだい児は、兄弟姉妹のことを直接的にケアする身体的・心理的負担に加え、その後の人生にも影響する孤独や辛さを抱え込みやすい傾向があるといわれています。

きょうだい児と同様に、家族をケアする役割として近年「ヤングケアラー」※にも関心が高まっており、どちらもケアする側の過重な負担が問題視されています。

※ヤングケアラーとは、「本来は大人がやるべき家事や家族の世話(ケア)を日常的に行っている18歳未満の子ども」のことです。本来子どもができる範囲を超えて、心身に大きな負担がかかっていることが問題視されています。

【関連記事】ヤングケアラーとは?日本の現状や原因、日本の支援と取り組み、私たちにできること

きょうだい児がひらがなである理由

「兄弟」「兄妹」「姉妹」「姉弟」はすべて「きょうだい」と読み、その中でも「兄弟」が代表的な書き方でした。男女平等が世の中に浸透していき、兄、弟、姉、妹のどれを指しても差し支えない表現であることから「きょうだい」とひらがなで表記するようになっていきました。

※本記事では、病気や障がいのある子どもを「兄弟姉妹」、兄弟姉妹がいる子どものことを「きょうだい児」と表記しています。

日本にきょうだい児はどれくらいいる?

日本にいるきょうだい児の数は、正式には把握されていません。

「令和6年版 障害者白書」によると、日本には約1,175万人の障がい者がいると報告されています。また、「2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況(厚生労働省)」では、児童のいる世帯の平均児童数は1.69人と統計が出ています。このことから、日本のきょうだい児はおよそ1160万人前後と推測されます。

正確な数値が出されていないことからも、国でもまだきょうだい児の全貌や実態が掴み切れておらず、注目されるようになったのはごく最近であるということがわかります。

きょうだい児の現状は地獄?

ここからは、調査データをもとにさらにきょうだい児の全体像を確認していきましょう。先述したとおり、数値での実態把握は難しいのが現状ですが、2008年の調査「障害のある人のきょうだいへの調査報告書」を参考にしながら解説していきます。

きょうだい児の立場として一番多いのが姉で、次に妹、兄、弟と続きます。

障がい児の種別は知的障害が一番多く(87.3%)、次いで肢体不自由(14.9%)、発達障害(6.4%)となっています。障がいの発生は先天性が45.0%、中途障害が18.4%、出産時が15.8%というデータもあり、幼少期から障がい児がいる生活が当たり前の家庭で育ってきたきょうだい児が圧倒的に多いといえます。

以下は、きょうだい児が他の家族とみずからの家族が異なると感じた点をまとめたものです。

きょうだい児が小学生の頃には、64.6%が何らかの形で他の家族との違いを感じており、それぞれ肯定的・否定的な評価がみられました。たとえば、肯定的に受け止めているきょうだい児は「家族がまとまっていて、強いきずながあった」「行楽地のアトラクションに優先的に乗れる」などの意見が上がっています。一方反対の評価では、

- 親の仲が悪かった

- 家族旅行に行けない

- 白い目で見られる

- 家に人を招くことができない

- 一時帰宅の世話で追われるので季節行事ができない

- 兄弟姉妹中心に生活が回っていて親に甘えられなかった

- 家の手伝いが多い

- 健常なきょうだいばかり期待をかけられた

- 家は落ち着ける場所ではなかった

などの回答も多く寄せられています。

出生順位や兄弟姉妹との年齢差によっても生じる困難はさまざまです。

次ではもう少し踏み込んで、きょうだい児の”声”をいくつかご紹介します。

きょうだい児の声

ポジティブな声

- 小学生の頃は妹をバカにされ、正直恥ずかしかったが、いつのころからか気持ちがふっきれ、何事にもけなげにがんばる妹を、誇りに思うようになった。妹が私を必要とし、私も妹を必要とする今の私たちの関係はとてもいい状態なのではないかと思う。

- 妹のことを特別に考えたことはないが、妹が障がい児であったことは多少なりとも私に影響を及ぼしていると思う。

- 小さい時は恨んでいたこの運命も、今では姉がいてくれて、人情や優しさ、思いやりなど色々な面で教えられたし、とてもよかったと思っている。これからは、私が姉を幸せにしてあげたい。

ネガティブな声

- 今後のことは不安だらけだと思っている。結婚もして子どもが二人おり、姑、私の両親、弟のこと、私の子どもたちと、全てをひっくるめて考えなければいけない。両親は私に期待していたが、「弟のことは私に任せて」と言ってあげられない。

- 冷たいと思われるかもしれないが、弟が身体の障がいを持っているよりは精神の障がいを持っていて良かったと思う。弟は重度の精神障害のため、食欲以外はこれといった欲望もないからです。正直なところ、弟には、兄弟の概念があるのかどうかもわからないため、とても通常の兄弟関係であるとは言いがたい。自分は、障がいのある弟を持って不幸だったとも、幸せだったとも思わないが、とにかく両親が大変だったと思っている。

- 常に精神的にも重荷になる。子どものころは、自分の家に友だちが来るのが嫌だった。

きょうだい児が抱える悩み

また、成長していくとともに、きょうだい児が抱える悩みも変化していきます。

幼児期の悩み

幼い頃は、通常よりも困難を抱える家族環境の影響を受けているとは本人は気づかずに育っていることが多いものです。しかし、はっきりと言葉にはできなくても家族の雰囲気や周囲との違いを感じる

- 親にかまってもらえず寂しい思いや我慢をすることも多い、それを親に言えない

- 聞き分けの良い子を演じる

- 親が、兄弟姉妹を優先的に扱うことに不満を感じる

など、親の自分に対する愛情を疑ってしまうことがあります。一方で、周りとは違う兄弟姉妹を自分が守らなければいけないという使命感も生まれることで、親から見たら「よく家のことを手伝ういい子」と思われがちな傾向もあります。

学齢期の悩み

小学生以上では、兄弟姉妹のことを「恥ずかしい」「隠したい」という思いが出てきて、そう思う自分を責めたり、罪悪感を感じたりします。

中学生以上になると、障がいや家族のことについて調べ、自分なりの意見や考えを少しずつ持ち始めます。さらに、親の大変さを知ることで「自分がしっかりしなくては」と責任感が強まる一方、将来への不安も抱くようになります。「兄弟姉妹のことを人に相談してもいい」と知らないことが多く、不安や孤独感を親にはもちろん他の人にも相談できないままでいます。

青年期・成人期の悩み

就職や結婚など、人生の上で大きな変化にも消極的な姿勢や態度になります。自分自身がどうしたいかという意思や希望よりも「自分がいなくなっても家や兄弟姉妹は大丈夫か」という思いに駆られます。

きょうだい児はこれまでの家庭環境から大きな影響を受け、自分らしい人生を送ることが難しくなってしまいやすいのです。人生の中でも大部分を占める成人期以降、きょうだい児が抱える問題はさらに深まっていきます。

きょうだい児の地獄のようなあるあるを紹介

きょうだい児が経験する地獄のようなあるあるを紹介します。

きょうだい児は精神疾患を抱えやすく特に愛着障害が多い

きょうだい児は幼少期から親の関心が障害や難病のある兄弟姉妹に偏り、自身への愛情不足や世話役としての過重な負担を強いられることが多くあります。そのため、「自分が我慢するのが当たり前」という思考が形成され、成人後も精神的な影響が残るケースが少なくありません。

特に愛着障害を発症しやすく、人間関係で過度に依存的または回避的になる傾向があり、これが「ヤングケアラー」として昨今注目として昨今注目されています。

社会的活動の制約で人生の選択肢が狭まる

家族の事情で習い事や友人との外出を断念することが多く、成人後も影響が持続することがあります。例えば「兄弟の介護で修学旅行に参加できなかった」「就職先は実家から通える範囲に限定した」などがあります。

特に青年期には、進学や恋愛に消極的になり、「家族の負担を増やせない」という自己規制がかかってしまうことも。

「婚約者に『介護に巻き込まれたくない』と別れを告げられた」などということも地獄のようなあるあるの一つの例です。

将来への重圧で自己肯定感が低下

「親の死後の介護」という重圧から、うつ病や不安障害を発症するリスクが高いです。

また、小学生の時点で家族との距離を感じ、家族へ「否定的な感情」を抱いていたという声もあります。その中でも特に多いのが「障害のある兄弟に暴力を振るわれても『仕方ない』と諦める」「自分の子どもに遺伝するのではと妊娠を恐れる」などの心理的負荷があることです。

この心理的負荷により、自己肯定感が低下するのです。

きょうだい児が抱える問題

成人期以降のきょうだい児は、人とは違う家族や成育環境によって、大きく分けて以下の3つで壁を感じることが多いようです。

結婚できない

結婚相手の条件や結婚観について「障がいのある兄弟姉妹に理解があること」を望み、相手の選択の幅を狭めてしまいます。実際に、兄弟姉妹と引き合わせたことによってケンカをしたり別れたりすることもあり、相手の親の反対で結婚が破棄になることもあります。

さらに「パートナーやその家族に兄弟姉妹のことをいつどうやって伝えるか」「兄弟姉妹のケアをするために実家や施設の近くに住まなければいけない」と考えるなど、きょうだい児本人だけで解決できることではないので難しい問題です。

親の死後に誰が兄弟姉妹の世話をするか

親が亡くなったあと、兄弟姉妹のケアにどのような形でどれくらい関わっていくかは非常に大きな問題です。

「親が亡くなったら自分が兄弟姉妹のケアをしなければいけない」と考えるきょうだい児が多い傾向にあるものの、本来はきょうだい児だけが背負い込む問題ではなく、社会が担う課題でもあります。

大人になってからも精神的な不安やストレスを感じやすい

兄弟姉妹の親も、見通しの立たない将来に不安を感じ、ケアを自分たちだけで担うことで心身に疲労を感じます。そのことで夫婦の不和、家族間の不調など、混乱が生じる家族も少なくありません。

家は安心できる場所ではなく、むしろ我慢をし続ける日々の中で、きょうだい児は精神的な不安やストレスを抱え続けることになります。この場合、アダルト・チルドレンという特徴を持つ傾向が高く、「生きていく」ことが苦しくなってしまいます。

アダルト・チルドレンとは

「Adult Children of Dysfunctional Family」のことで、「機能不全のある家族の中で子ども時代を過ごした大人」の意味です。(大人になりきれない人、という意味ではありません)

アダルト・チルドレンの特徴5つを簡単におさえていきましょう。

アダルト・チルドレンの特徴①:優等生タイプ

- 学校でいつも良い成績を取るよう努力する。

- 周囲に「しっかりした子」と言われることが多い。

- ミスや失敗をすると、ひどく自分を責めて落ち込む。

- 周囲に能力を評価されなかったら、自分の価値を感じられない。

アダルト・チルドレンの特徴②:問題児タイプ

- ルールを無視した行動で自分の存在を目立たせようとする。

- 怒りにまかせて相手を非難・攻撃することが多い。

- 自分のさびしさや傷をわかってくれる人はいないと感じている。

アダルト・チルドレンの特徴③:いないふりタイプ

- 学校でも家庭でも、なるべく目立たないように行動する。

- 「素直な子」「おとなしくて面倒をかけない」と言われることが多い。

- 自分はいなくてもよい存在なのではないかと感じることがある。

アダルト・チルドレンの特徴④:道化師タイプ

- 小さい頃から、周囲を笑わせよう、なごませようと努める。

- 「落ち着きのない子」と言われることがある。

- 深刻に悩んでいても冗談にしたり、傷ついているのにニコニコしたりしてしまう。

アダルト・チルドレンの特徴⑤:世話焼きタイプ

- 「優しい子」「思いやりのある子」と思われている。

- 周囲の役に立つよう、頑張っている。

- 自分の都合より他人の都合を優先させることが多い。

- 自分が何をしたくて、何を感じているのか分からない。

参考:発達障害のある子どものきょうだいたち―大人へのステップと支援 吉川 かおり

アダルト・チルドレンの傾向は、きょうだい児に限らず誰でも多少は持っているものと考えられています。しかしこれらのタイプに共通していえることは、その傾向が強まるほど自分自身のことを大事にすることができず、生きていきにくい状態となります。

きょうだい児への支援

現在の日本におけるきょうだい児支援は、当事者が集まって話をしたり一緒に考えたり、兄弟姉妹や親との付き合い方を一緒に考えるような直接的な取り組みがメインです。ここでは、2つの団体をご紹介します。

きょうだい支援を広める会

2004年から活動している「きょうだい支援を広める会」は、悩みの共有や情報交換に加えて、アメリカで開発されたきょうだい児の支援プログラムを提供しています。

アメリカのThe Sibling Support Projectは、健康や発達上で特別なニーズを必要とするきょうだいのための米国全土にわたる家族支援のプログラムとして展開しています。

アメリカでは、4月10日が「Sibling Day(きょうだいの日)」と制定されており、「父の日」や「母の日」と同じように自分の兄弟姉妹に思いを馳せ、感謝を伝えたり祝ったりする記念日となっています。

実は日本でも制定されており、障がいのあるなしに関わらず、きょうだいのように大切な人を想うひとときを広げようという動きが進んでいます。

Sibkoto(シブコト)

Sibkoto(シブコト)は、英語で兄弟姉妹の意味の「Sibling(シブリング)」とコト(事・言葉)を合わせて、「きょうだいのコトをきょうだいのコトバで語ろう」という思いが込められています。

きょうだい児のリアルな体験や声を集め、きょうだい児同士がつながり合い、自分らしく生きていくためのヒントにしてもらうことを目指しています。

これまで、誰にも相談することのできなかった悩みや不安を共有することで、具体的なサポートの糸口をつかんでもらうことに加え、自分ひとりで悩まない、他のきょうだい児の参考になることが期待されています。

きょうだい児支援の課題

きょうだい児支援における課題は、日本の障がい者福祉の課題そのものともいうことができます。家族の介護や兄弟姉妹のケアは、まだまだ「家族頼み」になっている部分が多く、周囲もきょうだい児に対して「援助者」の役割を期待しているところもあります。しかし、地域福祉の充実や発展が進めば、きょうだい児や家族の負担軽減につながります。

障害や疾患のある人のきょうだい支援に関する提案~きょうだいの立場から~(きょうだい支援連絡会議)の調査では、きょうだい児が望む今後の支援策として以下が挙げられています。

きょうだい児が望む今後の支援

- 教育機関や福祉施設、子どもの療育施設などできょうだい児本人を講師とした研修会を開き、理解を広げてほしい

- きょうだい児が気軽に相談できるような仕組みづくりをしてほしい

- 教育現場で、障がいへの理解を深める学習や、日常的に障がい者と健常者が触れ合えるような交流時間をつくってほしい(インクルーシブ教育)

- 親へのメンタルケア、きょうだい児に対するケアや情報提供などアドバイスをしてもらいたい。

- きょうだいの会を全国的に作ってほしい。

しかし、これらの支援を実施するにはまだまだ世間の認知が不足しており、今後の課題と言えるでしょう。

きょうだい児に対して私たちができること

きょうだい児の存在は、ヤングケアラーと同様に少しずつ世間に知られていっているものの、まだまだ浸透しているとはいえません。その中で私たちにできることは、きょうだい児のことを知ること、きょうだい児の話をきくことです。

きょうだい児のことを知る

きょうだい児とは、障害や難病のある兄弟姉妹を持つ子どものことで、幼少期から親の関心が偏ることで「自分は後回しにされている」と感じたり、ヤングケアラーとしての役割を担わされることが多くいます。

彼らは「なぜ自分は生まれてきたのか」と自己肯定感の低さに悩んだり、成人後も結婚やライフプランに影響が出るケースがあります。まずはこうした背景や課題を正しく理解することが大切です。

例えば、障害者支援団体の資料や当事者の体験談を読むことで、きょうだい児が置かれる複雑な立場やストレスを学んだり、きょうだい児向けの相談窓口やオンラインコミュニティの存在を知り、必要な時に適切な支援につなげられる環境を整えることも一つでしょう。

きょうだい児の話をきく

きょうだい児が抱える孤独感や葛藤は、表面的には見えにくいものです。彼らの本音を引き出すには、「大変だったね」と否定せずに共感し、話しやすい場を作ることが大切です。

例えば「兄弟のことで困っていることは?」と具体的に聞くよりも、「最近の調子は?」と広く問いかけ、本人が話したい範囲で語れるようにする配慮が必要です。

また、親や周囲が「我慢して当然」と決めつけず、「あなたの気持ちも大切だよ」と伝えるだけでも、孤立感を和らげられるでしょう。

きょうだい児に関するよくある質問

きょうだい児に関するよくある質問を集めました。

きょうだい児をなぜ産むのか?

きょうだい児が生まれる背景には、障害や難病をもつ子の存在を事前に予測できないケースが大半です。遺伝性疾患や出生前診断で判明するケースもありますが、多くの場合、事故後の後遺症や幼少期の発病など「予期せぬ事態」によって家族環境が変化します。

親は障害児の存在を知りつつ第二子を希望する場合もあり、「きょうだいがいた方が将来的に支え合える」という期待や「普通の子育て経験もしたい」という思いがあります。

一方で、きょうだい児本人からは「なぜ自分を産んだのか」という疑問が生じやすく、これは親の関心が障害児に偏りがちなことへの不満と結びついています。

きょうだい児は親と絶縁をしている人も多い?

「障害のある兄弟の介護を押し付けられる」「親の愛情不足によるトラウマ」といった理由から、成人したきょうだい児の一部は、家庭の負担から逃れるため絶縁を選択します。

ある調査では、きょうだい児の約3割が家族関係に強いストレスを感じ、うち1割が絶縁を検討したと結果が報告されています。

絶縁の手法としては、物理的な距離を置く(転居や連絡先変更)だけでなく、行政支援(施設入所や生活保護)を活用して責任の所在を明確にするケースもあります。しかし、「家族を見捨てた」という罪悪感に悩む人も少なくありません。

きょうだい児をテーマにした人気の漫画は?

きょうだい児を扱った作品では、『弟の夫』(田亀源五郎)が国際的に注目されました。この作品は同性愛者の義兄との交流を通じ、障害児の兄をもつ主人公の過去が描かれます。

また『よつばと!』(あずまきよひこ)では、発達障害の姉と健常児の妹の関係がほのぼのと表現されています。

近年では『ファミリア』(大沖)が、知的障害の弟を支える姉の苦悩をリアルに描写し話題になりました。

これらの作品は、きょうだい児の「我慢強い笑顔の裏側」を可視化する役割を果たしています。

きょうだい児とSDGsの関係

最後に、きょうだい児とSDGsの関係について見ていきましょう。

きょうだい児への支援は、SDGsの17の目標のうち以下の2つに貢献します。

目標3「すべての人に健康と福祉を」

SDGs3では、すべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進することが掲げられています。

ここで目指している健康的な生活とは、肉体的・精神的・社会的に満たされている状態です。支援関係者が、きょうだい児に必要な情報を適切な時期に提供することも、きょうだい児自身の生活保障につながります。

孤独を抱え、生きづらさを感じやすい彼らには、情報提供や支援体制の整備が重要です。

【関連記事】SDGs3「すべての人に健康と福祉を」私たちにできること・現状と日本の取り組み事例

目標4「質の高い教育をみんなに」

SDGs4では、「すべての人々に対し、国や家庭・性別に関係なく平等に、教育を受けられる機会を提供すること」を目指しています。

兄弟姉妹のケアに追われ、希望の進学や就職、結婚をあきらめるきょうだい児も少なくありませんが、きょうだい児にはきょうだい児の人生があります。

自分の人生を納得して歩み、主体性を育み尊重していけるような教育機会をつくることがきょうだい児の支援につながります。

【関連記事】SDGs4「質の高い教育をみんなに」の日本の現状と企業の取り組み、私たちにできること

まとめ

きょうだい児への取り組みがますます広がり、家族の支援体制が整えられていくことは、社会全体の課題解決につながります。

私たち一人ひとりができることは、まず彼らのことを少しでも知り、悩みを打ち明けてもらったときに話を親身に聞いてあげられる存在であることです。

小さくても着実な一つひとつの積み重ねが、社会全体で彼らを手助けする未来への種まきになることでしょう。

<参考文献・資料>

発達障害のある子どものきょうだいたち―大人へのステップと支援 吉川 かおり

障害のある人とそのきょうだいの物語 近藤 直子ほか

発達障害のある子と家族によりそう 安心サポートBOOK 幼児編 岡田 俊

発達障害のある子と家族によりそう 安心サポートBOOK 小学生編 岡田 俊

発達障がいの幼児へのかかわり: 概要・取り組み・77のQ&A 橋場 隆

令和4年版 障害者白書

2021(令和3)年 国民生活基礎調査の概況(厚生労働省)

障害のある人のきょうだいへの調査報告書

きょうだいの文化的・生活実態調査(日本)の報告

障害児のきょうだい及びきょうだい支援に関する先行研究の到達点

障害や疾患のある人のきょうだい支援に関する提案~きょうだいの立場から~(きょうだい支援連絡会議)

障がいのある人のきょうだいに関するアンケート調査報告書

障害者のきょうだいに関する心理学的研究の動向と展望

障害者のきょうだいの心理的体験および内的母子・同胞関係の検討

この記事を書いた人

Hiroko M ライター

出産後、自分の子に限らず、子どもたちにとって未来が明るいものであってほしいと社会問題にも目を向けるようになりました。普段はライティングのお仕事と、女性や子どもの予防医療に関する活動をしています。ほしいもが大好きです。

出産後、自分の子に限らず、子どもたちにとって未来が明るいものであってほしいと社会問題にも目を向けるようになりました。普段はライティングのお仕事と、女性や子どもの予防医療に関する活動をしています。ほしいもが大好きです。