「こども家庭庁」が2023年4月に発足します。少子高齢化により人口減少に歯止めがかからない今、抜本的な対策が求められています。政府は、社会全体でこどもの成長を後押しするため「こども家庭庁」を創設しました。本記事では、こども家庭庁創設にかかる社会的な背景や求められる役割、今後の課題などを解説していきます。

※本記事では、「こども家庭庁」に合わせ、表記を「こども」に統一しています。

目次

こども家庭庁とは?意味ない?わかりやすく紹介

こども家庭庁とは、2023年4月に発足した、こどもの最善の利益を第一として、こどもの視点に立った当事者目線の政策を強力に進めていくことを目指した政府の機関です。こども家庭庁では、「こどもまんなか社会の実現」を最重要コンセプトとして掲げています。

こども政策の基本理念

こども家庭庁を創設することで、政府は日本におけるこども政策の方向性を明示しました。まず、基本的な理念から見ていきましょう。

日本のこども政策における土台として、基本的な理念は以下の6つです。

- こどもの視点、子育て当事者の視点に立った政策立案

- 全てのこどもの健やかな成長、Well-being※の向上

- 誰一人取り残さず、抜け落ちることのない支援

- こどもや家庭が抱える様々な複合する課題に対し、制度や組織による縦割りの壁、年度の壁、年齢の壁を克服した切れ目のない包括的な支援

- 待ちの支援から、予防的な関わりを強化するとともに、必要なこども・家庭に支援が確実に届くプッシュ型支援、アウトリーチ型支援に転換

- データ・統計を活用したエビデンスに基づく政策立案、PDCAサイクル(評価・改善

引用元:子供・若者白書 令和5年版

※Well-being…幸せな状態のこと

こども家庭庁が取り組む3つの柱

上記の基本理念をもとに、こども家庭庁が取り組んでいくのが、3つの柱です。

ライフステージごとに希望が持てる社会を目指す

若い世代が結婚・妊娠・出産・子育てに夢や希望、喜びを感じられ、希望を見出すことができるような取り組みを進めていきます。

全ての子どもに安全・安心な環境を提供する

すべてのこどもが自分らしく生きていけるよう、家庭をはじめ園、学校、職域、地域社会のさまざまな場所を良好かつ安全、安心な環境に整えていきます。

全ての子どもの健やかな成長を保障する

困難を抱えるこどもや家庭など、どのような生育環境でも健やかに成長することができるよう、継続的で伴走型の支援をしていきます。

こども家庭庁の組織図

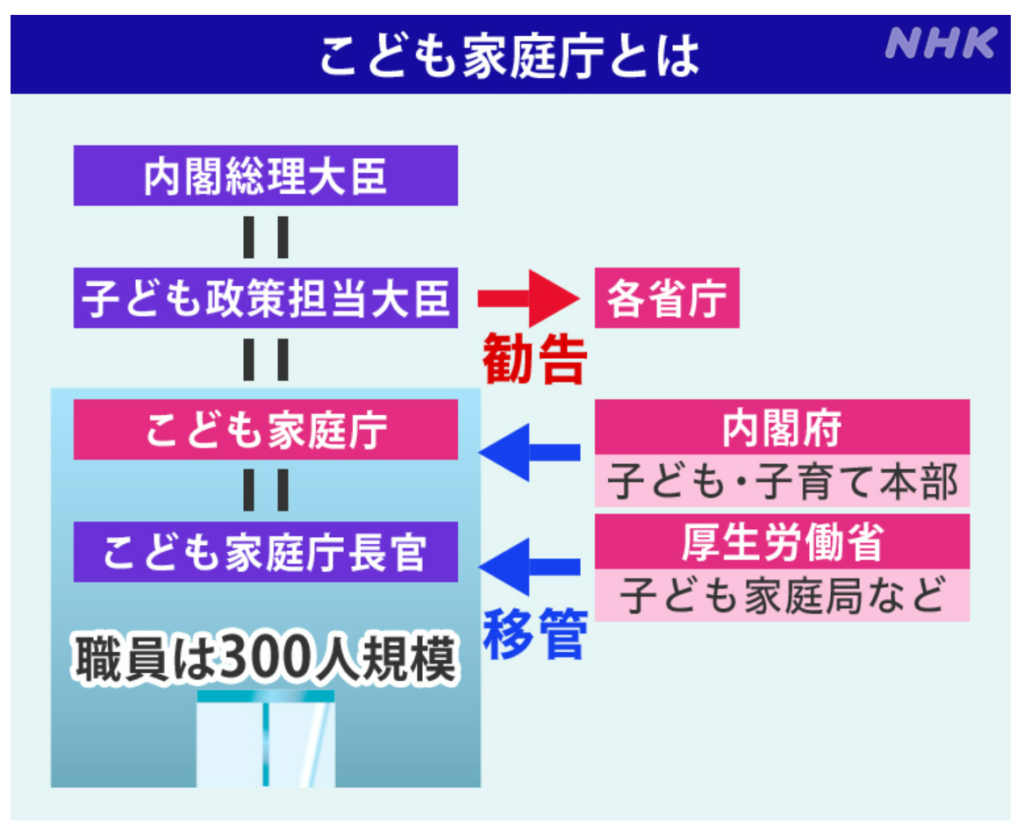

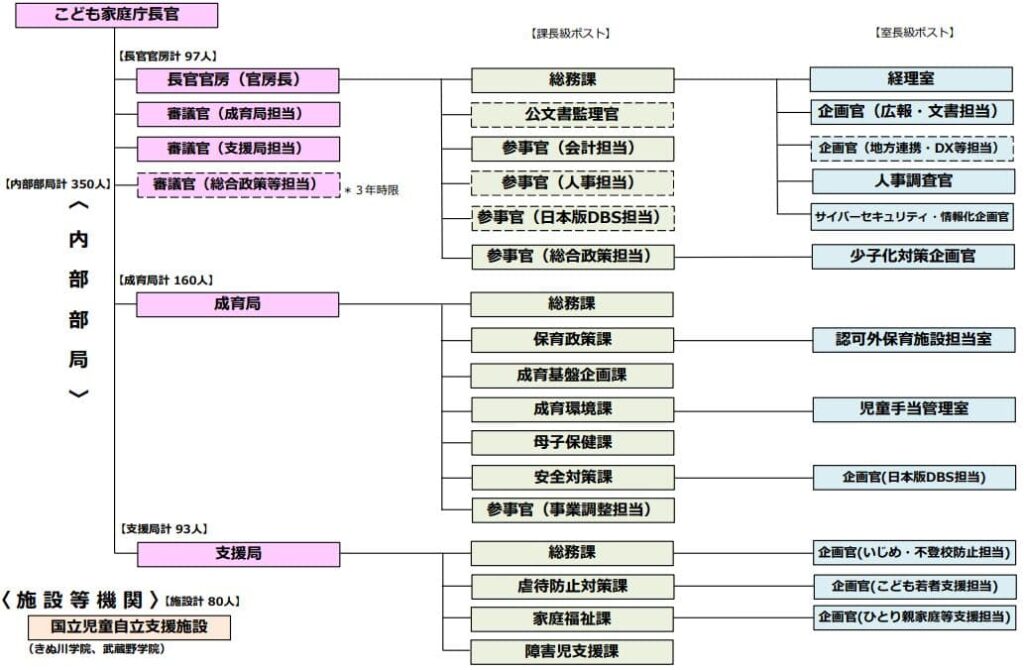

こども家庭庁は、総理大臣直属の機関として内閣府の外局に位置づけされています。これにより、各省の大臣に対して以下の権限を持つことになり、各部の統一を図ります。

組織としては、長官をトップに、長官官房、成育局、支援局の1官房2局体制として、審議官2、課長級ポスト14、室長級ポスト11を設置(併任以外)しています。

定員は、組織全体で430人(内部部局350人、施設等機関80人)です。

- 資料の提出や説明を求める権限

- 勧告する※権限

- 勧告に基づいて講じた措置について報告を求める権限

- 勧告した事案に対して内閣総理大臣に意見具申できる権限

※勧告…指導すること

こども家庭庁の創設と同時に、こども基本法が成立

こども家庭庁の創設と同じタイミングで、「子どもの権利」の保障を明記した「こども基本法」が新しく施行されます。これは、こども政策を推し進めていくための根幹となる考え方や姿勢を表したものです。

こども基本法の基本理念には、以下が掲げられています。

- 全てのこどもが尊重され、基本的人権が保障され、差別的扱いがされないこと。

- 全てのこどもが適切に養育され、生活を保障され、愛され、保護されるなどの福祉の権利が等しく保障されること。また、教育の機会が等しく与えられること。

- 全てのこどもが年齢や発達に応じて、自分の意見を表明できる機会が確保されること。

- 子育ては家庭が基本であり、父母などの保護者が第一の責任を負う。十分な養育が家庭で困難な場合、こどもの養育環境を確保する。

- 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに喜びを実感できる社会環境を整備する。

つまり、

- こどもの人権を尊重すること

- こどもの教育と福祉を保障すること

- 子育てにおいては家庭が第一

であることが盛り込まれています。

成立した背景には、日本は国連総会で採択された「子どもの権利条約」を1994年に批准したものの、30年近く経つ現在、児童虐待など「子どもの権利」に抵触する現象が社会問題になっていることが挙げられます。

「こども基本法」が成立することで、はっきりと子どもの権利が法律によって守られることになります。

こども家庭庁はいらない?こども家庭庁の成果

こども家庭庁は2023年に発足して以降「十分な成果を挙げたとは言えない」という意見が多く、「税金の無駄遣い」「いらない」といったコメントがSNSなどに多数寄せられ、解体の論議がSNSで話題になっています。

それを受けて、三原じゅん子大臣とこども家庭庁公式アカウントが2025年3月以降X(旧ツイッター)でこども家庭庁のPRを強化していますが、国民の不安の声は現状では高まる一方です。

こども家庭庁が厚生労働省に創設された背景

こども家庭庁が創設された背景には、日本が抱える社会的な問題があります。ここでは、5つの観点から詳しく見ていきましょう。

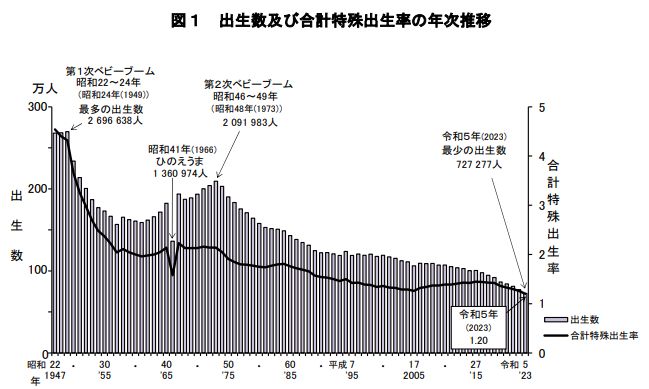

深刻な少子化

最新データによると、直近の出生数(2023年3月)は72万7,227人と過去最少を記録し、国の予測を上回る速度で出生数は減少し続けています。

少子高齢化の進行は社会全体の根幹を揺るがしかねないもので、「有事」ともいうべき危機的な状況が進行していると報告されています。

コロナ禍により結婚や出産、子育てに希望を見出しづらいという閉塞感を感じている人が多いということも指摘されています。

コロナ禍で加速した児童虐待やいじめ問題

さらに、コロナ禍は児童虐待やネグレクト(育児放棄)も深刻化させています。

- 行動制限によって不安や孤立感が増大

- 子育ての悩みを相談できない孤独感

が、親を不安定な精神状態に追い込み、そのストレスが虐待につながってしまうのです。

人と会えない状況が長く続いたことで、虐待が家庭の中に隠れてしまい、第三者からは見えない、手が出せないという状況が進んでしまいました。

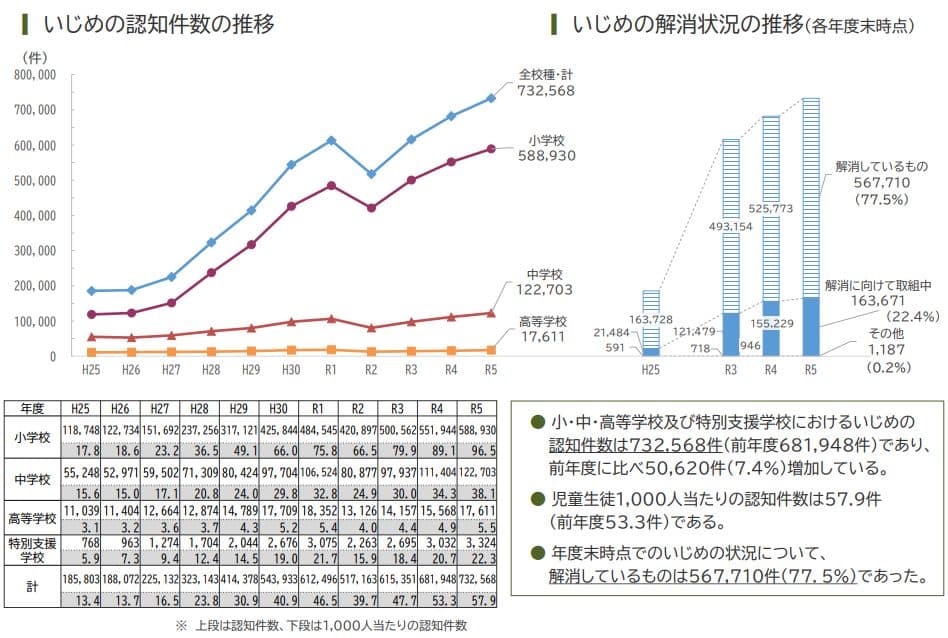

【いじめの認知件数の推移】

最新データ(2023年度)によると、直近でこどものいじめ認知件数が増加していることが報告されています。ネットでの誹謗中傷(ネットいじめ)は2万件を超え過去最多となるなど、こどもを取り巻く環境はますます複雑化・深刻化しています。

貧困問題

コロナ禍により、経済的な困窮もさらに進みました。ひとり親家庭の7人に1人のこどもが貧困状態にあり、食べることさえも不安を感じています。

飲食店やサービス業の営業自粛によって、働き口を失ったり働ける日数が減ったりしたことで家計が苦しくなり、さらなる貧困へと追い込まれてしまっているのです。

日本のこどもの低い幸福度

ユニセフのこども幸福度調査では、日本の子どもの幸福度の低さが報告されています。

日本の子どもの死亡率は世界的に見てもかなり低く、肥満割合も他の先進国に比べて大きく下回っています。しかし注目すべきは、身体的健康は1位でありながら、精神的幸福度は最下位の37位である点です。

この理由として、生活満足度が低いこと、自殺率が高いことなどが挙げられています。さらに、日本のこどもの学習基礎習熟度はトップ5に入るほど高い一方、「すぐに友だちができる」と答えたこどもの割合が低く、社会的スキルが未熟ということが明らかになっています。

親の子育て負担の増加

近年では、周りとの付き合いが希薄になったことによる、親の子育て負担の増加も問題となっています。

親戚や近所付き合いが減ると、核家族は親だけで子どもを育てることになります。

その負担に加え、こどもが幼い頃は、感染症や周囲へ迷惑をかけないかという不安から、家にとじこもりがちになってしまいます。コロナ禍の外出制限や子どもの遊び場の減少により、その傾向がさらに強まりました。

その結果、社会から取り残されたような孤独感や先の見えない不安が増し、親が子育てに大きなストレスを感じてしまっています。

このストレスから、児童虐待へとつながるケースも増えています。

これらの社会的背景をふまえ、政府はこどもに関わることに専門で取り組む行政組織が必要であると判断しました。皆が一丸となってこども政策を推進するため、こども家庭庁が創設されることになったのです。

こども家庭庁に求められる役割

このように、こどもの権利やこども政策に対する考えが取り決められたことで、こども家庭庁に求められる役割が明確化しました。

問題対応の一元化

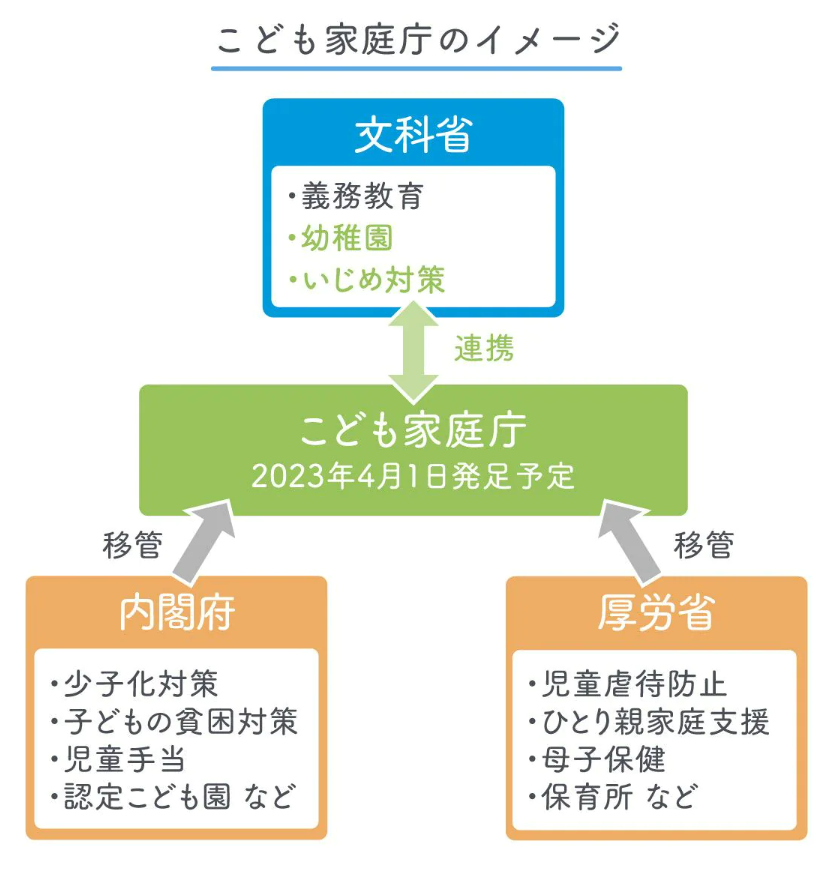

上図は、こども家庭庁が担う事務のイメージです。これまでは、

- こどもの貧困や少子化対策は内閣府

- 保育所で児童虐待が起きたら厚生労働省

- 小学校でのいじめ問題は文部科学省

などのように、年齢や担当省庁によって管轄が分かれていました。しかし、ひとり親家庭の生活困窮が虐待につながるなど、「貧困なら貧困」「虐待なら虐待」というような、ひとつの側面から問題を捉えることが難しくなってきました。

そこで縦割り行政を廃止することで、

- 制度や構造のはざまで取りこぼしていた子どもたち

- 問題を抱えるこどもや家庭

をさまざまな角度から支援することを目指しています。

長期的視点に立った政策づくり

こども時代に受けたネガティブな記憶は、その後の人生にさまざまな影響を及ぼします。たとえば、幼少期に虐待やネグレクトを受けたこどもは、精神状態が不安定になったりうまく対人関係を築いたりすることができず、その後も困難な人生を歩むケースが多くあります。

一過性の解決策ではなく、長期的かつ総合的な視点でこどもの成長を見守り、政策を決めていくことが重要になります。

こどもの声を政策づくりのベースに

前述したように、問題の受け皿を一本化し、長期的な視野のもと政策づくりを進めていくにあたって大切なのが、当事者であるこどもの参画です。

こどもが直面している問題や悩みを一番知っているのはこどもたち自身です。

こどもの声を拾い上げ、当事者目線を反映した仕組みや場づくりを進めていくことが求められています。

【関連記事】児童虐待とは|種類別事例や現状、解決に向けた取り組み、私たちにできること

こども家庭庁の組織概要

ここまで、こども家庭庁の創設背景や、求められる役割を解説してきました。ここからは、こども家庭庁の具体的な組織や施策をおさえていきましょう。

まず体制としては、これまでいくつもの組織に分かれていたものを集約し、「企画立案・総合調整」「成育」「支援」の3部門に編成しました。

300人程度でスタートするとともに、民間人の登用や出向も積極的に進めるとして、民間団体からの政策提案を積極的に取り入れていく考えです。

それでは、3部門それぞれが掌握する内容について詳しく見ていきましょう。

ここでは、こども政策と照らし合わせることでより理解が深まるので、再掲します。

- こども政策の柱①:ライフステージごとに希望が持てる社会を目指す

- こども政策の柱②:全ての子どもに安全・安心な環境を提供する

- こども政策の柱③:全ての子どもの健やかな成長を保障する

企画立案・総合調整部門

こども政策の1つ目の柱を担うのが企画立案・総合調整部門で、こども政策全体の司令塔となります。こどもの意見を直接聴ける仕組みや場づくりを整えることで、政策へのこども参画を促すことが狙いです。

さらに、デジタル庁※と連携して、こどもや家庭の状況や支援内容を教育・保健・福祉分野など横断的に集約したデータ基盤を整備します。これにより、個々に合った支援の提供をはじめ、データ分析やエビデンスに基づく施策を充実させていきます。

成育部門

生育部門では、こども政策の2本めの柱にあたる、全てのこどもの健やかで安全・安心な成長に関することを担います。

文部科学省と協議・連携して、幼稚園、保育所、認定こども園の教育や保育内容の基準を決めるほか、「日本版DBS」の導入も検討します。

「日本版DBS」とは

これは、「Disclosure and Barring Service」の略で、教育・保育現場やこどもが活動する場(部活や塾、学童、スポーツクラブなど)で大人が働く際に、性犯罪歴などについて証明を求める仕組みのことです。ヨーロッパではすでに導入されている地域が多いものの、現在の日本には性犯罪歴のある大人が「こどもに関わる仕事」に就くことを禁止する法律はありません。

2020年に男性ベビーシッター2人が保育中のこどもへ強制わいせつをした事件がありました。そのうち1人は、過去に男児20人に性的暴力を繰り返していたことが大きなニュースになりました。事件の発覚を契機に、日本でのDBS制度の導入を求める声が高まりました。

さらに、こどもの死亡原因に関する情報の収集・分析・活用することで再発防止につなげる「CDR(Child Death Review)」の検討も進めています。

支援部門

こども政策の3本目の柱にあたる支援部門は、虐待やいじめ、ひとり親家庭など、困難を抱えるこどもや家庭に対して、アウトリーチ型・伴走型の支援をします。

アウトリーチ型とは、支援者が出向いてこどもや家庭の状況に合わせたオーダーメイドの支援をする(訪問支援)ことを指します。

専門家の配置や相談窓口の開設といった従来のやり方は、こども及び家庭の自発的な行動を前提としています。

しかし、本当に困っていて、支援が必要なこどもや家庭ほどSOSを出せなかったり、情報を知らなかったり、知っていても手続きが複雑でできないなど、支援の手が届きませんでした。

そこで支援部門では、予防的な関わりを重視することで確実なアプローチを進めます。

こども家庭庁の具体的な施策案(2024年12月時点)

2024年12月時点で、こども家庭庁が施策案として示しているのはいくつかありますが、その中でもイメージしやすいのが「未就園児向けの預かり事業」です。

保育園での未就園児預かりモデル事業

現在、日本で0~2歳の未就園児は全国に180万人以上います。

両親が働いていないと保育所には預けられず、幼稚園の入園は3歳児からが対象です。

社会的背景を考えると、親が子育てで不安を感じやすく、虐待リスクが高い年齢のこども達といえます。

そこで、定員割れした保育所を活用したこどもの預かり事業が提案されています。「一時預かり」とは異なり、こどもや親と継続的なつながりを持つことがポイントのひとつです。

保護者との定期的な面談を通じて、育児の不安や孤立、貧困などを抱える家庭を把握します。その際、保育所が市町村や関係機関と連携し、支援計画を作るなどの支援体制を提案しています。モデル事業は全国で30か所を予定しています。

待機児童が減るなか、ノウハウを持つ保育所を多機能化させる狙いも含んだこの事業は「こども誰でも通園制度」と名付けられ、2026年度からの本格始動を目指しています。

「こども家庭庁ベビーシッター券」について

こども家庭庁では、「企業主導型ベビーシッター利用支援事業」の承認事業主になっている企業が従業員に配布する券を発行しています。従業員がベビーシッターを利用する際に使用できます。

1日(1回)対象児童1人に対して4,400円の補助が受けられるようになっており、令和6年度は前年度から1.8倍上回る約70万枚を発行する予定です。

一時預かり事業との違い

こども誰でも通園制度と共通点が多い「一時預かり事業」という制度もあります。

約1,300の自治体で実施されている一時預かり事業では、保護者の病気・怪我などの事情で家庭で保育することが難しくなった乳幼児を一時的に保護する目的で設立されました。

それに対して、こども誰でも通園制度では、全ての自治体で、目的を問わずに利用できる制度となる予定です。

こども家庭庁の今後の課題

従来のさまざまな問題を一手に担うこども家庭庁ですが、大きな課題が2つあります。

幼保一元化に向けて

今回見送りとなった課題は、「幼保一元化」です。

もともと、

- 幼稚園は未就学児の教育の場(管轄は文部科学省)

- 保育所は働いている母親が保育を委託する場(管轄は厚生労働省)

として誕生した歴史的な経緯があります。

幼稚園や義務教育などの教育分野については、文部科学省が引き続き担当し、いじめなどの重大事案については、こども家庭庁と連携するとしています。

しかしこども家庭庁の創設は、縦割り行政の廃止によって、切れ目のない支援、全てのこどもに抜け落ちることのない支援をすることが重要な考えでした。

こどもの教育と福祉を担当する省庁が分かれたままで包括的な支援ができるのかとの声も上がっています。

さらに、子ども家庭庁は各省庁に対して勧告する権限を持ちますが、強制力はありません。

「強力な司令塔」を目指すこども家庭庁でしたが、その機能が果たせなければ、事実確認や事後対応に関する改善が進まない可能性もあります。

これに関して、前首相の岸田文雄氏は「教育行政は(こども家庭庁と文部科学省が)相互調整し、密接に連携する方が政策の充実になる」としています。

幼保一元化に向けては、まだまだ時間がかかると言えるでしょう。

安定的な財源の確保

前総理の岸田首相は、「こども予算倍増に向けた取り組みを進める」と、こども政策を手厚くしていく意向を示していましたが、どこから財源を確保するかは決まっていません。

この財源について、2023年時点では以下のように示されていました。

こどもに負担を先送りすることのないよう、応能負担や歳入改革を通じて十分に安定的な財源を確保しつつ、有効性や優先順位を踏まえ、速やかに必要な支援策を講じていく

こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について

企業を含め、社会・経済の参加者全員が連帯し、公平な立場で広く負担していく新たな枠組みについても検討する

経済財政運営と改革の基本方針 2024

つまり、年金制度のように若者が高齢者を支えるという構図ではなく、すべての年代でこども政策にかかる費用を分担していこうという考えです。

2025年時点で、福岡大臣は「社会保障の削減を進めていく一方で、支援金を国民皆様方にお願いすることで、トータルでそれぞれの方の負担が増えないようにする」と語り、財源は医療保険者が被保険者から徴収するというシステムになります。

負担増が増えることによる国民の負担を軽減するため、28年度末までに確保したい3.6兆円の予算のうち、1兆円を医療・介護などの社会保障制度を削減することにより、保険料上昇を抑制するという方針を掲げています。

財源確保については、今後の動きを注視していきましょう。

こども庁とこども家庭庁

ここまで読んでいただいた方は、「こども庁」という名称も耳にしたことがあるのではないでしょうか。2021年12月に「こども家庭庁」と決まる前は、「こども庁」という名称が広く使われていました。最後に、この名称変更について少し触れておきます。

当初は「こども庁」だった

こども政策について議論が始まった当初は、「こども庁」という言葉が使われていました。しかし、「こどもの基盤は家庭にある」という保守派議員の意見により、「こども家庭庁」になりました。

具体的な意見としては、

- こどもが抱える危機的状況は家庭の問題と密接に関わっている。

- 家庭基盤の支援・充実が大切である。

- 親もこどもとともに育つ(育自)、親育ち支援が必要である。

という声によるものです。

しかし、これには疑問の声も上がっています。

- こども個人の人権を尊重し、社会で守り育てるという理念が根底にあったのでは。

- 家庭支援では救えないこどもに目を向け、取りこぼさないという重要な概念を置き去りにしている。

- 多様化といいながら、結局「家庭はこうあるべき」という固定観念の押し付けだ。

- 子育ては親がやるものだという見えない圧力を感じる。

参考:地獄だった、から…「こども庁」唱えた女性、「家庭」の2文字に失望

「個人」より「家庭」という印象

このように、家庭では解決することが難しいさまざまな問題を、社会全体で解決していこうという包括的なものが、「家庭」という言葉が入ることにより、問題を解決するのは最終的には家庭である、という印象を与えてしまっているといった指摘もあるのです。

名称決定については意見が割れた部分ですが、最終的には「こども家庭庁」で決まりました。

こども家庭庁に関するよくある質問

こども家庭庁の公式サイトやSNSに寄せられているよくある質問とその回答を見ていきましょう。

こども家庭庁のホームページに成果は記載されてる?

こども家庭庁の公式ホームページでは、これまでの実績を年度ごとに記載しています。

こども未来戦略の3つの柱における施策の成果、障害があるこどもへの支援実績などをはじめ、こども家庭庁の活動報告書・こども政策に関する統計データなどが確認できます。

こども家庭庁が廃止したほうがいいといわれる理由は?

「こども家庭庁を廃止すると勤労者1人につき年間107,000円の減税ができる」という情報がネットで拡散されたことから、「こども家庭庁を廃止したほうがいい」という声がSNSなどで高まる結果をもたらしました。

しかし、貧困家庭に月2万円支給されているという背景があり、支給を必要としている人からは廃止に反対する声が上がっています。

こども家庭庁の大臣は誰?どんな成果をあげた?

2025年4月時点でのこども家庭庁の大臣は三原じゅん子さんです。

2024年10月に担当大臣を拝命した三原大臣は、拝命時に行った記者会見において、こどもの貧困対策や児童虐待防止対策なども推進していきたいという考えを述べました。

しかし、10億円かけた虐待判定AIのミスが非常に多いことで導入を見送ったことに対して「10億円を無駄遣いした」という非難の声が上がるなど、現状では評価される成果が報告されていません。

こども家庭庁の予算は何に使われている?

こども家庭庁の予算は、一般会計と子ども・子育て支援特別会計に使われています。

令和6年の予算額は62,207億円で、そのうち一般会計が41,457億円、子ども・子育て支援特別会計が20,750億円です。

令和6年の予算額は62,207億円で、そのうち一般会計が41,457億円、子ども・子育て支援特別会計が20,750億円です。

前年度と比べて1.1兆円(17.8%)増になりました。予算増要因は以下の通りです。

- 児童手当の拡充(満年度化):+0.6兆円

- 高等教育(大学等)の負担軽減の抜本的強化 :+0.1兆円

- 育休支援の拡充:+0.1兆円

- 保育の質の向上(処遇改善、配置改善等):+0.1兆円

参考:こども家庭庁「令和7年度こども家庭庁予算案のポイント」

こども家庭庁のベビーシッター利用割引券の上限は?

こども家庭庁が用意しているベビーシッター利用割引券は1枚2,200円で、1日1人につき2枚分補助されるのが上限です。つまり、1人につき上限額が4,400円ということです。

また、1回の利用料が一定金額を上回る場合のみ使用できるという条件があり、交通費やキャンセル料の支払いには使えないという点に注意しましょう。

こども家庭庁とSDGsの関係

こども家庭庁では、持続可能な開発のための2030アジェンダに含まれている持続可能な開発目標(SDGs)に関して、SDGs実施指針改訂版に基づいた取り組みを進めています。

子どもに対する暴力撲滅グローバル・パートナーシップに参加する国として、子どもへの暴力撲滅行動計画を実施することで子どもへの暴力撲滅に取り組むという方針です。

「SDGs実施指針改定版に基づく取組」において、内閣総理大臣を本部長に、官房長官と外務大臣を副本部長として、全閣僚を構成員とするSDGs推進本部では、令和5年12月に決定されたSDGs実施指針改定版を踏まえて、SDGs達成に向けてステークホルダーと連携し、「誰一人取り残さない」包摂社会の実現に取り組むとしています。

まとめ

こども家庭庁にはまだまだ議論の余地が残されています。

大切なのは、こどもの声を尊重し、当事者目線の取り組みを進めていくことです。

こども家庭庁が政策におけるリーダーシップを発揮し、こどもや家庭に対する問題を前進させられるかどうか、問われるのはこれからです。

子育てをしている親だけでなく、すべての人が関心を持ち、こどもを社会全体で支援していく姿勢が必要です。

参考文献・資料

子供・若者白書 令和5年版

こども家庭庁の創設について 内閣官房こども家庭庁設立準備室

こども家庭庁について

こども家庭庁設置法

こども家庭庁設置法(令和4年法律第75号)の概要

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第76号)の概要

こども基本法の概要

こども基本法

こども基本法説明資料 内閣官房こども家庭庁設立準備室

こども政策の新たな推進体制に関する基本⽅針のポイント 〜こどもまんなか社会を⽬指すこども家庭庁の創設〜

こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について

こども政策の推進に係る有識者会議 報告書

子どもたちに影響する世界(ユニセフのこども幸福度調査)

経済財政運営と改革の基本方針 2023

【2024年保存版】こども家庭庁ベビーシッター券の内容やご利用方法

こども政策推進会議「こどもまんなか実行計画2024」

こども家庭庁「令和7年度こども家庭庁予算案のポイント」

令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果概要

この記事を書いた人

Hiroko M ライター

出産後、自分の子に限らず、子どもたちにとって未来が明るいものであってほしいと社会問題にも目を向けるようになりました。普段はライティングのお仕事と、女性や子どもの予防医療に関する活動をしています。ほしいもが大好きです。

出産後、自分の子に限らず、子どもたちにとって未来が明るいものであってほしいと社会問題にも目を向けるようになりました。普段はライティングのお仕事と、女性や子どもの予防医療に関する活動をしています。ほしいもが大好きです。