最近、スマートグリッドという言葉を耳にする機会が増えてきました。このスマートグリッドは、電力の需給を最適化し、再生可能エネルギーの効率的な利用を促進する革新的なシステムです。

日本におけるスマートグリッドの普及状況、具体的な事例、そして私たちの生活にどのような変化をもたらすのかをわかりやすく解説します。未来に向けた多角的な視点でスマートグリッドの重要性を探っていきましょう。

目次

スマートグリッドとは

スマートグリッドとは、情報通信技術(ICT)を活用した次世代の電力網システムです。電力会社から利用者という従来の一方向の電力供給から、電力の供給側と需要側が双方向でデータをやり取りし、効率的かつ柔軟な電力管理を実現します。

この革新的なシステムは、

- 再生可能エネルギーの統合

- 電力の安定供給

- エネルギー効率の向上

などを可能にし、持続可能な社会の実現に貢献します。

電力システムの未来を形作るスマートグリッドは、単なる技術革新にとどまらず、私たちの暮らし方や都市のあり方まで変革する可能性があります。その仕組みと主な構成要素を見ていきましょう。

スマートグリッドの仕組み

スマートグリッドの中核を成すのは、高度な通信ネットワークと制御システムです。これらにより、電力の需給状況をリアルタイムで把握し、最適な電力配分を行うことが可能になります。

具体的には、スマートメーター※が各家庭や事業所に設置され、電力使用量を詳細に計測・送信します。この情報は中央制御システムに集約され、AIによる分析を経て、電力供給の調整に活用されます。

例えば、電力需要のピーク時には、蓄電池からの放電や一部の電力消費の抑制を自動的に行い、電力網の安定性を維持します。また、ディマンドレスポンス(DR)技術※を活用し、需要家の協力を得て電力消費を調整することで、さらなる需給バランスの最適化を図ります。

【DRの仕組み】

さらに、再生可能エネルギーの変動する発電量も、このシステムによって効率的に管理されます。天候に左右される太陽光発電や風力発電の出力変動を、他の電源や蓄電設備で補完することで、安定した電力供給を実現します。

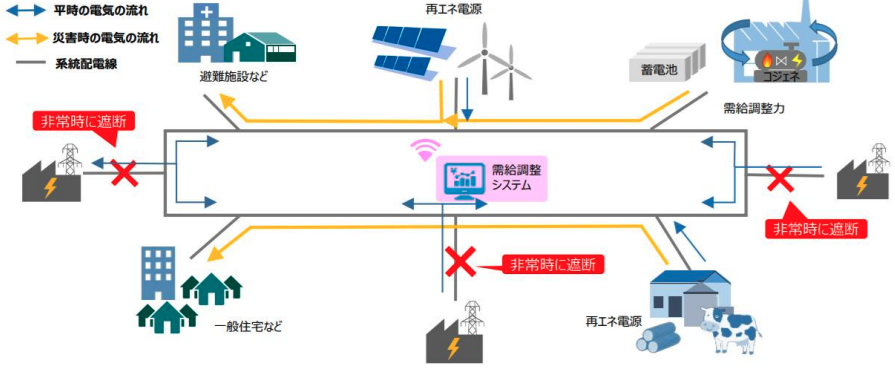

分散型エネルギーシステム(DER)の統合

スマートグリッドの重要な特徴の一つが、分散型エネルギーシステムの統合です。従来の大規模集中型発電所に加え、

- 太陽光パネル

- 風力発電機

- バイオマス発電

- 燃料電池

- コージェネレーションシステム

など、地域に点在する小規模な発電設備を効果的に活用します。

この分散型システムにより、電力の地産地消が促進され、送電ロスの削減や災害時の電力供給の安定化が図られます。また、各家庭や事業所が発電した余剰電力を電力網に逆潮流させることで、エネルギーの有効利用が進みます。

VPP(バーチャルパワープラント)

VPP(バーチャルパワープラント)は、分散型エネルギーシステム(DER)を統合・制御する革新的なシステムです。太陽光発電、蓄電池、電気自動車などの、小規模な発電・蓄電設備をIoT技術で連携させ、一つの大規模発電所のように機能させます。

VPPにより、電力需給バランスの調整や再生可能エネルギーの効率的な活用が可能となり、エネルギーシステムの柔軟性と安定性が向上します。

【VPPのイメージ】

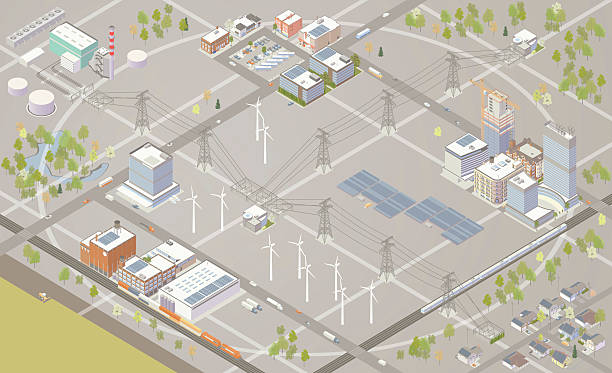

スマートコミュニティの実現

スマートグリッドの概念を地域全体に拡大したものが、スマートコミュニティです。これは、エネルギーの効率的利用だけでなく、交通システムや水道、ゴミ処理などの都市インフラ全体をICTで最適化する取り組みです。

【スマートコミュニティの例】

例えば、電気自動車(EV)を活用した車載蓄電池の統合管理や、ビッグデータを用いた公共交通機関の最適化などが含まれます。これにより、環境負荷の低減と生活の質の向上を同時に実現することが期待されています。

スマートグリッドは、単なる電力システムの改善にとどまらず、私たちの暮らし方や社会のあり方を根本から変える可能性を秘めています。次の章ではスマートグリッドが注目される背景に焦点を当てていきましょう。*1)

スマートグリッドが注目される背景

スマートグリッドへの注目が世界的に加速する背景には、現代社会が直面する、

- エネルギー安全保障

- 脱炭素化

- レジリエンス強化

という3つの大きな課題が存在します。電力システムの変革が求められる中、スマートグリッドは単なる技術革新ではなく、社会インフラの考え方を根底から変える鍵として期待されています。

エネルギー需要の劇的変化と電力網の限界突破

従来の電力網は、需要予測に基づく事前調整が主流でした。しかし2020年代に入り、

- 気候変動により冷暖房需要が急激に変動

- 国際情勢の不安定化によるエネルギー価格が変動

- EV普及率の急上昇

- データセンターの電力需要増加(生成AIの普及による電力消費量の急増)

などが電力需要の予測を困難にしています。経済産業省の試算では、2030年の電力需要変動幅が2010年代比で最大3倍に拡大すると予測されています。

スマートグリッドが注目される本質的要因は、AIによる需要予測精度の飛躍的向上にあります。東京電力の実証実験では、深層学習を活用した需要予測誤差が従来の十分の一以下に改善され、電力供給コストを15%削減する成果を出しています。この技術革新が、不安定な需要変動への対応を可能にすると期待されています。

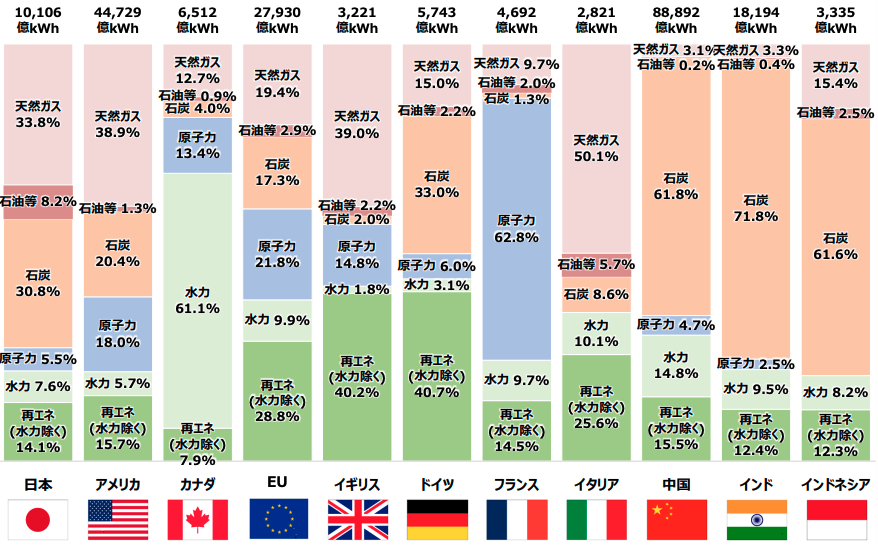

脱炭素社会実現のカギとなる再エネ統合

環境省のロードマップでは、2030年までに再生可能エネルギー比率を36〜38%に引き上げる目標が設定されています。しかし太陽光発電の出力変動(晴天時と曇天時で最大80%差)が系統安定化の障壁となっていました。

【各国の電源構成の比較(2022年度確定値)】

北九州市のスマートコミュニティ実証事業では、地域内の家庭用蓄電池5,000台をクラウド制御し、太陽光発電の変動を±2%以内に抑制することに成功しました。この成果は内閣府のスマートシティ推進ガイドラインにも反映され、全国的なモデルケースとして注目されています。

【北九州市のスマートコミュニティ実証事業】

日本のスマートグリッド普及率と国際競争力強化

資源エネルギー庁の最新データ(2024年3月)によると、日本のスマートメーター普及率は85%に到達し、2030年の完全普及に向けて順調に進展しています。特に注目すべきは、災害対策としての進化です。

東日本大震災を契機に、仙台市で開発された自立型マイクログリッド技術は、停電発生後72時間以内の系統復旧率を95%まで向上させました。また、国際競争の面では、三菱電機が開発した「AI潮流制御システム」が欧州連合のグリーン認証を取得しています。

この技術は電力損失を従来比40%削減し、2024年からフランス・プロバンス地方での実装が開始されています。日本の技術が世界のエネルギー変革を牽引する形で注目を集めているのです。

日本のスマートグリッド普及率

日本のスマートグリッド普及率については、2024年3月の経済産業省のデータに基づき、主要構成要素であるスマートメーター普及率(85%)と市場規模拡大率(年率3.25%〜13.2%)を総合的に分析すると、現時点でのシステム全体の普及率は約35〜40%と推計されます。

この数値は、東京電力エリアではIoT対応変電設備の導入率が62%(2024年2月時点)に達している一方、地方では基幹系統の更新が進行中であることから算出されたものです。政府目標の2030年完全普及に向け、今後年間5〜7%のペースで導入が加速すると予測されています。

スマートグリッドへの注目は単なる技術トレンドではなく、気候変動対策・経済安全保障・地域活性化を統合的に解決する社会基盤整備の一環です。次の章では、この技術が私たちの日常生活にどのような変化をもたらすかを具体的に探っていきます。*2)

スマートグリッドの導入によって生活はどう変わるか

スマートグリッドの普及は、私たちの日常生活に

- エネルギーリテラシーの向上

- 災害対応力の強化

- 経済的メリットの創出

などの変革をもたらします。電力が単なる「商品」から「双方向のコミュニケーションツール」へ変容する現代、そのインパクトはエネルギー分野を超えて社会全体に波及します。

電力消費の透明化と最適化

【スマートメーターとは】

スマートメーターの普及により、30分単位の電力使用量が可視化されます。東京電力の実証実験では、この機能を活用した家庭で平均12%の節電効果が確認されました。

具体的な変化例として、AI連動型HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)が挙げられます。三菱電機の「SmartHEMS」では、天気予報と電力単価変動を組み合わせ、洗濯機稼働時間を最適化する機能を実装しました。

これにより、利用世帯の光熱費が月平均1,800円削減されたとのデータがあります。

災害時レジリエンスの劇的向上

【地域マイクログリッドの例】

仙台市で開発された自立型マイクログリッド技術は、2024年の台風被害時、通常の3倍の速度で電力復旧を実現しました。このシステムでは、地域内のEV蓄電池500台をクラウド統合し、病院や避難所への優先給電を自動制御します。

経済産業省の試算によると、2030年までに全国の主要都市に導入される予定の「防災型スマートグリッド」により、停電継続時間が従来比最大75%短縮されると予測されています。特に注目されるのは、太陽光パネル搭載EVが移動式電源として機能する新コンセプト「エネルギーローバー」※の実用化です。

エネルギー市場の民主化

家庭の節電が収益を生む「ネガワット取引」※が、エネルギー市場の民主化を推進しています。関西電力エリアでは、節電量に応じた報酬が得られるシステムの実証実験が進行中です。

また、早稲田大学の林泰弘教授が提唱する「プロシューマー経済モデル」※も、この動きを後押しします。余剰電力を売却し収入を得る世帯は増加傾向にあり、新たな副収入源として注目されています。

スマートグリッドは、単なる技術革新ではなく「エネルギーと人間の新しい関係性」を構築する社会インフラです。次の章では、これらの変化がもたらす具体的なメリットと課題を詳細に分析していきます。*3)

スマートグリッドのメリット

スマートグリッドは、電力システムのデジタル変革(DX)と脱炭素化(GX)を同時に実現する革新的な技術です。この次世代電力網がもたらす主なメリットを確認しましょう。

再生可能エネルギーの大規模導入促進

スマートグリッドは、太陽光や風力などの変動的な再生可能エネルギーを大量かつ効率的に電力系統に統合することを可能にします。AIやIoT技術を活用し、気象データと電力需要予測を組み合わせることで、再エネの出力変動を高精度で予測し、安定した電力供給を実現します。

例えば、東芝が開発した配電系統再生可能エネルギー管理システム「μDREAMS™」※は、2024年6月の実証実験で、再エネ発電量の予測精度を従来比30%向上させ、系統安定性を大幅に改善しました。

電力供給の最適化とコスト削減

スマートメーターを通じて、大量の電力情報をリアルタイムで収集・分析することで、需要に応じた柔軟な電力供給が可能になります。このデータにより、電力会社は発電所の運転を最適化し、燃料コストを削減できます。

経済産業省の試算によると、次世代スマートメーターの導入により、2030年までに年間約1,000億円の電力系統運用コスト削減が見込まれています。

【スマートメーターの活用イメージ】

地域の電力供給レジリエンス向上

スマートグリッドは、地域単位での電力の自給自足を可能にし、災害時の電力供給レジリエンスを大幅に向上させます。環境省が2024年3月に発表した「地域の再エネを活用した地産地消の自営線マイクログリッドのはじめかたガイド」では、災害時に72時間以上の電力自給を実現した自治体の事例が紹介されています。

【再エネ設備や蓄電池等により災害時のエネルギー供給体制を構築】

電力使用状況の可視化による省エネ意識の向上

スマートグリッドは、家庭や事業所の電力使用量をリアルタイムで可視化します。これにより、普段の電力消費パターンを把握し、無駄な消費を削減する意識が高まります。

例えば、自分の電力消費パターンに最適の時間帯別電力料金プランを選択し、割高な時間帯の消費を抑えることで、電気代の節約にも繋がります。エネルギーの「見える化」は、個人の行動変容を促し、社会全体の省エネを推進します。

【次世代スマートメーターによる需要側対策促進事業】

エネルギーの地産地消促進

スマートグリッドにより、各家庭や地域で発電した余剰電力を近隣と融通し合うことが可能になります。これは「エネルギーの地産地消」と呼ばれ、地域のエネルギー自給率を高め、災害時の電力供給安定性も向上させます。

将来的には、地域単位でのマイクログリッドの構築が進み、エネルギーの効率的利用と地域経済の活性化が同時に実現すると期待されています。

スマートグリッドがもたらすこれらのメリットは、単なる技術革新にとどまらず、地域再エネの地産地消ビジネスの深化や新たな雇用創出など、地域経済の活性化にも大きく貢献します。今後、さらなる技術革新と普及拡大により、持続可能な社会の実現に向けた重要な基盤となることが期待されています。*4)

スマートグリッドのデメリット・課題

スマートグリッドは革新的な技術ですが、その実装には複雑な課題が存在します。これらの課題を克服することが、スマートグリッドの普及と成功の鍵となるでしょう。

技術的課題:制御の複雑さと高度な情報通信技術の必要性

スマートグリッドの運用には、電力の需給バランスを瞬時に調整する高度な制御技術が不可欠です。特に再生可能エネルギーによる電力供給の変動性を考慮すると、その難しさは顕著です。

NEDOの報告によると、電力網全体の安定性を維持しながら膨大なデータを高速で処理する技術は、まだ発展途上にあります。

経済的課題:大規模な設備投資と短期的なコスト増

スマートグリッドの導入には、スマートメーターや通信インフラなど、大規模な設備投資が必要です。経済産業省の試算では、全国規模での導入に数兆円規模の投資が必要とされています。

短期的には、この投資負担が電力料金の上昇につながる可能性があります。

セキュリティリスク:サイバー攻撃の脅威

高度にデジタル化されたスマートグリッドは、サイバー攻撃のリスクにさらされます。電力網がサイバー攻撃を受けると、大規模な停電や社会的な混乱を引き起こす可能性があります。

制度的課題:電力の取引ルールと関係性の変化

スマートグリッドの導入は、電力会社と消費者の関係性を大きく変えます。プロシューマー※の出現や、リアルタイムの電力取引など、新たな電力の取引ルールの整備が必要です。

また、一般送配電事業者との円滑な協業も課題となっています。

プライバシーの問題

スマートグリッドは、各家庭の電力使用量を詳細に把握するため、生活パターンや個人情報が漏洩するリスクがあります。例えば、特定の時間帯に電力消費が増加すれば、在宅状況が推測される可能性があります。

この対策として、個人情報保護のための厳格なセキュリティ対策と、透明性の高いデータ管理体制が不可欠です。

既存インフラとの互換性

日本の電力インフラの多くは老朽化しており、新しいスマートグリッド技術との互換性に問題が生じる可能性があります。既存のシステムを更新するには多大なコストと時間がかかり、特に地方や古い施設では導入が困難になる可能性があります。

このことは、スマートグリッドの普及にあたって地域間格差が生じる要因となる可能性があります。

これらの課題を克服するためには、技術開発、制度設計、セキュリティ対策など、多方面からのアプローチが必要です。スマートグリッドの実現には、産学官の連携と長期的な視点での取り組みが不可欠となるでしょう。*5)

スマートグリッドとSDGs

スマートグリッドは、SDGsの目標達成において重要な役割を果たします。特に、

- エネルギー効率の向上

- 再生可能エネルギーの統合

- 電力アクセスの改善

などを通じて、複数のSDGs目標に貢献します。スマートグリッドが特に大きな影響を与えるSDGs目標について見ていきましょう。

SDGs目標7:エネルギーをみんなに そしてクリーンに

スマートグリッドは、この目標達成に直接的に貢献します。再生可能エネルギーの効率的な統合を可能にし、エネルギー効率を向上させることで、クリーンで持続可能なエネルギーシステムの構築を促進します。

例えば、NEDOがポーランドで実施したスマートグリッド実証事業では、ハイブリッド蓄電池システムを用いて再生可能エネルギーの変動を吸収し、電力系統の安定化を実現しました。この技術により、再生可能エネルギーの導入率を大幅に高めることが可能となり、クリーンエネルギーの普及に貢献しています。

SDGs目標9:産業と技術革新の基盤をつくろう

スマートグリッドは、電力インフラのデジタル化と最適化を通じて、産業基盤の革新に大きく貢献します。AIやIoTなどの先端技術を活用することで、電力システムの効率性と信頼性を向上させ、産業全体の生産性向上につながります。

日本経済新聞の報道によると、NEDOはインド・ハリヤナ州でスマートグリッド実証事業を展開し、現地の電力インフラの近代化に貢献しています。この取り組みは、途上国における持続可能な産業基盤の構築を支援する好例といえるでしょう。

SDGs目標11:住み続けられるまちづくりを

スマートグリッドは、都市のエネルギーシステムを最適化し、持続可能な都市開発に貢献します。

- 電力の安定供給

- 省エネルギー

- 災害時のレジリエンス向上

など、多面的な効果をもたらします。

資源エネルギー庁の報告によると、日本の企業が開発したスマートグリッド技術が、海外の都市開発プロジェクトに採用されるケースが増えています。これらの技術は、エネルギー効率の向上だけでなく、都市の生活の質の向上にも寄与しており、SDGsが目指す「誰一人取り残さない」持続可能な都市づくりを支援しています。

SDGs目標13:気候変動に具体的な対策を

SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」においても、スマートグリッドは重要な役割を果たします。スマートグリッドは、エネルギー効率を向上させ、再生可能エネルギーの統合を促進することで、温室効果ガスの排出削減に貢献します。

具体的には、スマートメーターやエネルギー管理システムを導入し、エネルギー使用状況をリアルタイムで監視・管理することで、無駄なエネルギー消費を防ぎ、気候変動対策に直接的に寄与します。さらに、スマートグリッドは電力系統の安定化を実現し、再生可能エネルギーの大規模導入を可能にすることで、低炭素社会の実現に向けた具体的な対策となります。

ここに挙げた以外にも、スマートグリッドの導入は、新たな産業創出や雇用機会の拡大など、経済的な側面でも大きな影響を与えます。また、地域社会のレジリエンス向上や、エネルギーの公平な分配など、社会的な側面でも重要な役割を担います。

スマートグリッドとSDGsの関係は、技術革新を通じた社会課題解決の好例です。今後、さらなる技術の進歩と国際協力の推進により、持続可能な社会の実現に向けた取り組みが加速することが期待されています。*6)

>>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

スマートグリッドは、情報通信技術(ICT)を活用し、電力の流れを最適化することで、効率的かつ安定的な電力供給を実現する次世代の電力ネットワークです。特にAIとIoTの融合により、

- エネルギー効率の飛躍的向上

- 再生可能エネルギーの大規模統合

- 電力供給の安定性強化

を実現します。この技術は、単なるエネルギーシステムの改善にとどまらず、社会全体の考え方の根本的な変革(パラダイムシフト)を促す可能性を秘めています。

北海道石狩市の事例のように、地域レベルでの再生可能エネルギーの地産地消モデルが実現しつつあり、地域循環共生圏の形成に向けた具体的な取り組みが進んでいます。今後5年間の動きに注目が集まる中、電力会社やベンチャー企業といった広範な事業者間での規則や制度の策定が重要な課題となるでしょう。

世界では、スマートグリッドの普及は地域や経済状況によって大きく異なります。先進国では省エネと再エネ統合が焦点となる一方、途上国では電力アクセスの改善や信頼性向上を優先した取り組みが行われています。

興味深いことに、中東の産油国でもクリーンエネルギー研究が活発化しており、エネルギー転換の世界的な潮流を示しています。

私たち一人ひとりにも、エネルギー消費に対する意識向上と積極的な行動が求められます。スマートホーム技術の導入や地域のエネルギープロジェクトへの参加を通じて、個人レベルでもエネルギー革命の後押しをすることができます。

スマートグリッドは、技術革新と社会変革の交差点に位置する重要なテーマです。私たちの意識と行動が、持続可能なエネルギー未来の実現にあたって重要な鍵となります。

今日から始められる小さな一歩から、よりクリーンで効率的なエネルギー社会の構築に向けて歩みを進めていきましょう。*7)

<参考・引用文献>

*1)スマートグリッドとは

経済産業省『再エネ大量導入時代における分散型エネルギーシステムのあり方』(2024年9月)

資源エネルギー庁『VPP・DRとは』

環境省『第4節 地域の特性を生かした低炭素地域づくり』

資源エネルギー庁『スマートグリッド・スマートコミュニティとは(HTML版)』

資源エネルギー庁『エネルギー・リソース アグリゲーション・ビジネス ハンドブック』

資源エネルギー庁『エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン』(2020年6月)

資源エネルギー庁『地域マイクログリッド構築のてびき』(2021年4月)

資源エネルギー庁『VPP・DRの意義』

資源エネルギー庁『VPP・DRの活用』

資源エネルギー庁『VPP・DR普及に関する施策』

資源エネルギー庁『ディマンド・リスポンスの活用で広がる、電力需給調整の新ビジネス』(2022年12月)

資源エネルギー庁『エネルギーの世界のシェアリングエコノミー!? ~「ネガワット取引」』(2017年9月)

資源エネルギー庁『スマートメーターで変わる使用量の確認方法』

資源エネルギー庁『これからは発電所もバーチャルになる!?』(2017年8月)

経済産業省『電力システムを取り巻く現状』(2024年1月)

経済産業省『スマートエネルギーアーキテクチャーモデル標準化のための国際ガイドラインが発行されました』(2022年2月)

経済産業省『地域マイクログリッド等に関する取組について』(2022年1月)

経済産業省『次世代の分散型エネルギーシステムの形成に向けた取組について』(2022年3月)

日本電機工業会『スマートグリッド』(2024年6月)

日本電機工業会『スマートグリッドとは』

内閣府『スマートコミュニティ構築に向けた取組』(2014年2月)

内閣府『スマートシティとは』

NEDO『9 スマートグリッドの技術の現状とロードマップ』

東京電力『次世代の電力供給方法!「スマートグリッド」を3分解説!』(2024年4月)

松岡 茂登『スマートグリッド』(2013年)

*2)スマートグリッドが注目される背景

経済産業省「エネルギーを巡る状況について』

環境省『第4節 地域の特性を生かした低炭素地域づくり』

環境省『第2節 地球温暖化対策による経済上の効果』

環境省『第4節 地域の特性を生かした低炭素地域づくり1 都市の規模に応じた先導的な低炭素地域づくりの取組』

環境省『8.エネルギー供給分野における中長期ロードマップ』

資源エネルギー庁『エネルギーを巡る状況について』(2024年5月)

総務省『環境省の地域脱炭素推進施策について』(2023年4月)

JETRO『実装段階にあるプロバンス・アルプ・コートダジュール州のスマートグリッド事業(フランス)』(2020年1月)

日経ビジネス『スマートグリッドとは? 電力供給、EV、スマートシティに大きな影響』(2022年3月)

栗原 郁夫『スマートグリッドの現状と今後の展望』(2012年8月)

東京電気管理技術者協会『スマートグリッドとは』

京都大学『スマートグリッドとは?』

東京電力『スマートグリッドの実証実験』

*3)スマートグリッドの導入によって生活はどう変わるか

九州電力『スマートメーターに関するお知らせ』

経済産業省『地域マイクログリッド構築のてびき』

経済産業省『再エネ大量導入時代における分散型エネルギーシステムのあり方』(2024年9月)

経済産業省『カーボンニュートラルかつレジリエントな豊かな地域の実現に向けて~地域の分散エネルギーの有効活用策~』(2022年11月)

資源エネルギー庁『バーチャルパワープラント』

資源エネルギー庁『取組事例の紹介』

資源エネルギー庁『これからの需給バランスのカギは、電気を使う私たち~「ディマンド・リスポンス」とは?』(2022年12月)

国土交通省『スマートシティ官民連携プラットフォーム』

環境省『環境省 再エネ加速化・最大化促進プログラム 2018年版 参考事例集』(2018年)

環境省『まち全体を最適化!国内外で進むスマートシティの取組』(2021年2月)

環境省『第2回 脱炭素先行地域の概要』(2022年11月)

NEDO『中国のスマートグリッドと超高圧送電網の状況』(2020年6月)

NEDO『NEDO 電力系統の混雑緩和のための分散型エネルギーリソース制御技術開発(FLEX DER)事業の成果報告』(2025年3月)

JETRO『欧州のスマートグリッド戦略』(2011年)

林 泰弘『スマートグリッドの課題と展望(<特集>新時代のエネルギー技術)』(2013年)

日経XTECH『スマートグリッドで消費者もスマートに』(2010年11月)

東京電力『国内初の「地産地消エネルギーシステム」~再生可能エネルギー活用における新しい選択肢の誕生~』(2022年5月)

*4)スマートグリッドのメリット

経済産業省『次世代スマートメーターに係る検討について』(2020年9月)

環境省『地域の再エネを活用した地産地消の自営線マイクログリッドのはじめかたガイド』(2024年3月)

環境省『(新)次世代スマートメーターによる需要側対策促進事業(らくらくCO2削減・節電事業)』

環境省『2. 再生可能エネルギー大量導入時の電力需給対策』

経済産業省『次世代スマートメーターに期待される便益について』(2021年1月)

住友電工『新型レドックスフロー電池 出力・エネルギー密度の改善により低コスト・省スペース化を実現~スマートグリッド展で発表~』(2025年2月)

スマートグリッドフォーラム『NEDO、インド北部でスマートグリッドの実証運用を開始』(2018年1月)

Panasonic『今後のスマートグリッド社会の実現に向けた住宅分電盤を新開発』(2013年11月)

Panasonic『脱炭素でWell-beingウェルビーイングなまちづくりのすすめ~先端技術・ICTを起点としたスマートシティによる横断的な課題解決~』

Fujitsu『最新のICTを活用した省エネへの取り組みを開始 Enetune-BEMSの導入で電力使用の運用改善 伊達市施設全体で10%以上のエネルギー使用量削減に成功』

電気科学技術奨励会『東京都新島村におけるスマートグリッド施設視察同行記』(2017年12月)

東芝『~配電系統再生可能エネルギー管理システム:μDREAMS™~』(2024年6月)

*5)スマートグリッドのデメリット・課題

経済産業省『電力システムを取り巻く現状』(2024年1月)

経済産業省『次世代の分散型電力システムに関する検討会 中間とりまとめ』(2023年3月)

経済産業省『次世代の分散型電力システムの検討について』(2023年3月)

NEDO『超分散エネルギーシステム分野(直流技術)の技術戦略策定に向けて』(2023年9月)

NEDO『「国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業/ハワイにおける日米共同世界最先端の離島型スマートグリッド実証事業」個別テーマ/事後評価報告書』(2017年9月)

NEDO『超分散エネルギーシステム(Integration Study)分野の技術戦略策定に向けて』(2017年7月)

NEDO『「再生可能エネルギーの大量導入に向けた次世代電力ネットワーク安定化技術開発」』

丸紅新電力『スマートグリッドの未来: 再エネと分散型エネルギーが拓く持続可能な電力システム』(2024年11月)

総務省『スマートグリッド関連サービスにおけるプライバシー・個人情報保護に関する調査研究 報告書』(2013年3月)

福岡県『スマートコミュニティの普及に向けた取組みと課題』(2014年10月)

日本経済新聞『【エネルギー】消えたスマートグリッド、復活の兆し?』(2016年2月)

*6)スマートグリッドとSDGs

資源エネルギー庁『第2節 「経済と環境の好循環の実現」に向けた日本のエネルギー関連先端技術導入支援や国際貢献』(2023年)

NEDO『ポーランドにおけるスマートグリッド実証事業の取り組み~電力系統安定化・ハイブリッド蓄電池に関する実証~』(2021年9月)

NEDO『エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業/実証要件適合性等調査/インドの工場における効率的な熱運用を実現するための水素技術等実証研究(インド・ハリヤナ州)』(2024年7月)

日本経済新聞『NEDO、インド・ハリヤナ州でスマートグリッド実証を本格始動』(2018年1月)

*7)まとめ

経済産業省『今後の再生可能エネルギー政策について』(2024年5月)

内閣府『スマートシティの推進について』(2021年4月)

日経XTECH『脱炭素社会を引き寄せる重要技術を分析、進化続く「蓄熱技術」の実用化が鍵に』(2025年3月)

日経XTECH『実はクリーンエネルギーに前向きな産油国、論文数のトップ10に中東2カ国がランクイン』(2025年2月)

JETRO『SMART GRID EXPO【春】~第17回 [国際] スマートグリッド展~』(2025年1月)

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。