世界は、利益だけではない、真の価値を追求する時代へ。この波に乗り遅れないために、トリプルボトムラインについての基礎知識を身につけておきましょう!

トリプルボトムラインを知らずして、現代のビジネスを語ることはできません。社会人として必ず知っておきたいトリプルボトムラインの三要素と、CSRやSDGsとの関わりを詳しく解説します。

目次

トリプルボトムラインとは

トリプルボトムラインとは、企業の活動を

- 経済的側面

- 環境的側面

- 社会的側面

の3つの側面から評価する考え方です。英語のtriple bottom lineから、「TBL」や「3BL」と表記されることもあります。

トリプルボトムラインは、企業や組織が社会的責任を果たすための重要な指針となっています。国際的には、国連が掲げる「持続可能な開発目標(SDGs)」や、世界経済フォーラムが提唱する「ステークホルダー資本主義」※などの概念とも関連しています。

近年では日本でも、トリプルボトムラインに基づく経営が注目されるようになりました。その理由としては、企業や組織がトリプルボトムラインの考え方を理解し、実践することで、自社の競争力や信頼性を高めるとともに、社会の課題解決に貢献することができるためです。

そもそもボトムラインとは

ボトムラインとは、英語で「bottom line」、日本語に訳すと「最終結果」や「最終的な利益」という意味で用いられます。会計用語としては、損益計算書の一番下(ボトム)の項目である当期純利益(最終損益)を指し、すべての費用を差し引いた企業活動の最終的な利益のことです。

一方で、損益計算書の一番上に記載される項目はトップラインと呼び、売上高(営業収益)を示します。企業経営においては、ボトムラインを向上させることが重要であると考えられており、そのためのさまざまな取り組みが行われています。

トリプルボトムラインにおいても、当期純利益を経済的側面のボトムラインとして捉えています。

*1)

トリプルボトムラインの三要素

ここからは、冒頭にも出てきたトリプルボトムラインの三要素について、それぞれ具体的にどのような取り組みがされているのか確認していきましょう。

経済的側面

経済的側面は、企業の収益や利益などの財務指標によって評価されます。企業が経済的に健全で、持続的な成長を遂げているかが評価の対象です。具体的には、

- 売上高の拡大

- コストの削減

- 投資の拡大

などの取り組みによって、企業の収益や利益を向上させ、経済的側面のボトムラインである当期純利益を高めることができます。

社会的側面

社会的側面は、企業の社会への影響、例えば、人権の尊重や地域社会への貢献などの指標によって評価されます。企業が社会に貢献し、持続可能な社会の実現に取り組んでいるかが重要です。具体的には、

- 人権の尊重(労働環境の改善、差別やハラスメントの防止など)

- 地域社会への貢献(地域貢献活動、社会問題の解決など)

- 環境問題への取り組み

などの取り組みによって、企業が社会的な評価を高めることで、社会的側面のボトムラインが向上します。

環境的側面

環境的側面は、企業の環境への影響、例えば、CO2排出量や水資源の利用量などの指標によって評価されます。企業が環境に配慮し、持続可能な社会の実現に取り組んでいるかが評価の対象です。具体的には、

- 環境負荷の低減(CO2排出量の削減、リサイクルの推進など)

- 資源の有効利用

- 生物多様性の保全

などが、具体的な取組の例です。このような取り組みによって、企業の環境的な評価を高め、環境的側面のボトムラインを向上させることができます。

このように、トリプルボトムラインは、企業の活動を経済的側面、環境的側面、社会的側面の3つの側面から評価します。これを、CSRの取り組みを評価するためのフレームワークとして用いることができます。

次の章では、トリプルボトムラインとCSRの関係について解説していきます。*2)

トリプルボトムラインとCSRの関係

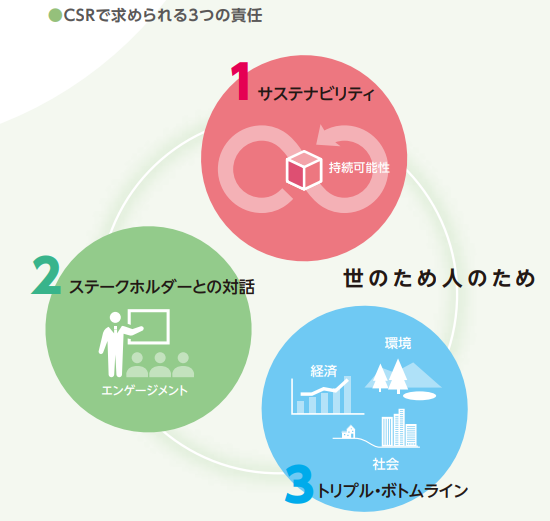

トリプルボトムラインは、CSRの取り組みを評価するためのフレームワークとして用いることができます。企業のCSRの取り組みによって、環境的側面や社会的側面の評価が向上すれば、トリプルボトムラインの3つの側面すべてが向上することになります。

【CSRで求められる3つの責任】

CSRとは

CSRとは、Corporate Social Responsibilityの略語で、日本語では「企業の社会的責任」と訳されます。CSRは、企業が社会や環境に配慮し、持続可能な社会の実現に貢献する活動を指します。

具体的には、

- 環境への配慮(環境負荷の低減、再生可能エネルギーの利用など)

- 人権の尊重(労働環境の改善、差別やハラスメントの防止など)

- 社会貢献(地域社会への貢献、社会問題の解決など)

といった、トリプルボトムラインと同様、社会的責任を企業が担うことが重要とされます。

CSRは、2000年代から企業の社会的責任の重要性を訴え、企業活動の評価指標として広く普及しました。それに伴い、トリプルボトムラインは、CSRの概念をより具体的に示す指標として注目され、多くの企業がCSR活動の一環として導入しました。

CSRとトリプルボトムラインの違い

CSRとトリプルボトムラインは、企業の社会や環境への責任を重視する考え方ですが、その言葉の意味合いは異なります。

- CSR:企業が社会や環境に配慮し、持続可能な社会の実現に貢献すること

- トリプルボトムライン:企業の活動を経済的側面、環境的側面、社会的側面の3つの側面から評価する考え方

といった違いがあります。CSRは、企業の社会的責任を広く捉えた概念であり、トリプルボトムラインは、企業の活動を経済、環境、社会の3つの側面から評価するフレームワークなのです。

【持続可能性とトリプルボトムラインのイメージ】

この2つの関係は、CSRを実現するためのフレームワークとして、トリプルボトムラインが用いられるという関係にあります。今後、企業が持続的な成長と社会の持続可能性の実現に貢献するためには、CSRとトリプルボトムラインの両方の考え方を踏まえた取り組みが重要となるでしょう。

CSRの普及の他にも、トリプルボトムラインが注目されていることには要因があります。次の章では、この背景について確認していきましょう。*3)

【関連記事】CSR(企業の社会的責任)とは?ESGとの関係やサステナビリティ・SDGsとの違いを解説

トリプルボトムラインが注目されている背景

トリプルボトムラインは1994年に起業家で作家のジョン・エルキントンが提唱したもので、彼は3つの要素として「人(社会)」「地球(環境)」「利益(経済)」を掲げました。これは、企業の社会的責任(CSR)を促進する国際的なガイドライン「GRIガイドライン」※にも反映されています。

トリプルボトムラインが注目されている背景を、詳しく見ていきましょう。

持続可能な開発目標(SDGs)の採択

国連が2015年に採択した「持続可能な開発目標(SDGs)」が、世界的な共通の目標となったことは、トリプルボトムラインが注目されるようになった大きな要因の1つです。SDGsは、2030年までに17の目標と169のターゲットを達成することを目指し、経済・社会・環境の3つの側面に関する課題を包括して解決することを目指す国際的な目標です。

トリプルボトムラインは、1994年に提唱されましたが、当初は一部の企業や組織によって注目されるに過ぎませんでした。しかし、2000年に国連が持続可能な開発目標(MDGs)を採択し、その後2015年には持続可能な開発目標(SDGs)が採択されたことで、社会全体で持続可能な社会構築の重要性が再認識され、トリプルボトムラインの考え方も注目されるようになりました。

これらの国際的な取り組みによって、企業や組織が持続可能性を重視する動きが加速し、トリプルボトムラインの考え方がより広く浸透するようになったと言えます。

消費者や投資家の意識の変化

消費者や投資家の意識の変化が、企業や組織にサステナビリティ(持続可能性)への取り組みを求めるようになったことも、トリプルボトムラインが注目されるようになった背景にあります。消費者は、商品やサービスの品質や価格だけでなく、企業の社会的・環境的な影響にも関心を持つようになりました。

また、投資家も、企業の長期的な成長やリスク管理に関わる社会的・環境的な要因を重視するようになっています。トリプルボトムラインは、消費者や投資家に対して、企業や組織のサステナビリティへの取り組みを可視化するための有効な手法となります。

企業にとって競争力やイノベーションの源泉に

企業や組織自身が、サステナビリティへの取り組みを競争力やイノベーションの源泉と捉えるようになってきました。企業や組織は、社会や環境に配慮した活動を行うことで、ブランドイメージや信頼性を高めたり、コスト削減や新たな市場の開拓を図ったりすることができます。

つまり、トリプルボトムラインは、企業や組織が自らのサステナビリティへの取り組みを戦略的に管理するための有効な手法となります。また、環境や社会的な影響を考慮しないビジネス活動は、将来的にリスクが高いという考え方が広がってきています。

このように、トリプルボトムラインは、国連のSDGsや消費者や投資家の意識の変化など、現代社会の潮流に合致した評価手法として注目されています。次の章では、トリプルボトムラインの提唱が撤回された件について解説していきます。*4)

トリプルボトムラインの撤回

世界中で広く知られるようになったトリプルボトムラインですが、2018年、エルキントン氏は、トリプルボトムラインの考え方を撤回すると表明しました。

その理由として、以下の2つが挙げられています。

- 多くの企業が、トリプルボトムラインを形式的にとらえ、本質的な問題解決に至っていない

- トリプルボトムラインは、企業の社会的責任を評価するフレームワークとして、十分に機能していない

エルキントン氏は、トリプルボトムラインの考え方が、企業の持続的な成長と社会の持続可能性の実現に貢献する可能性を秘めていると考えました。しかし、現実には、多くの企業がトリプルボトムラインを形式的にとらえ、本質的な問題解決に至っていないことが課題となっています。また、トリプルボトムラインは、企業の活動を経済的側面、環境的側面、社会的側面の3つの側面から評価する考え方です。その一方で、この3つの側面は、単純に評価できるものではありません。

このことから、トリプルボトムラインは、企業の社会的責任を評価するフレームワークとして、十分に機能していないことも指摘されています。

再生型資本主義の提唱

このような背景のもと、エルキントン氏は、トリプルボトムラインの考え方を撤回し、新たな考え方として「再生型資本主義」を提唱しました。再生型資本主義は、企業が経済的利益を追求するだけでなく、環境や社会を再生することにも貢献するという考え方です。

トリプルボトムラインの撤回は、企業の社会的責任や持続可能性に対する考え方の転換点と言えるでしょう。そして近年は、トリプルボトムラインの考え方に加えて、再生型資本主義の考え方も注目されつつあります。

トリプルボトムラインはもう古い考え方なのか?

再生型資本主義は、2018年にエルキントンによって提唱された考え方で、トリプルボトムラインの考え方をさらに発展させたものです。しかし、まだ新しい考え方であるため、トリプルボトムラインに比べると、認知度が低いのが現状です。

実際、日本の省庁が公表する資料や企業のサステナビリティへの取り組みでもトリプルボトムラインを取り上げているものは多く見られますが、再生型資本主義を取り上げているものは、まだ少ないと言えます。また、サステナビリティへの正しい知識が社会に浸透してきたため、トリプルボトムラインの考え方を採用しても、そこに大きな誤解や理解の不足が生じにくくなってきていると考えることもできます。

加えて再生型資本主義は、トリプルボトムラインの考え方をさらに発展させたものであるため、まずはこの概念を理解しなければなりません。これがハードルとなり、トリプルボトムラインと比較して再生型資本主義の認知度が低い要因となっている可能性があります。しかし、より発展させた考え方である再生型資本主義の考え方が広く浸透していくことで、今後この状況は変わっていく可能性があります。

よって、再生型資本主義の考え方を理解するためにも、すでに世界的に普及した考え方であるトリプルボトムラインについて知っておくことは重要と言えるでしょう。次の章では、実際にトリプルボトムラインに基づき活動する企業の事例を紹介します。*5)

トリプルボトムラインに基づき活動する企業事例

近年、企業の社会的責任への関心が高まる中、持続可能な社会の実現に向け、経済活動だけでなく社会や環境への配慮も重要視されています。SDGsの認知度も上がり、これらの流れにともないトリプルボトムラインに基づいた経営を行う企業も増加しています。

ここでは、早期からトリプルボトムラインの考え方を取り入れた経営をしてきた企業の例を紹介します。

味の素

【ASV(Ajinomoto Group Creating Shared Value)】

味の素は、100年以上もの歴史を持つ日本の食品メーカーです。味の素は、早い時期から企業の活動にトリプルボトムラインの考え方を取り入れています。

味の素の取り組みは、

- 食と健康の創造

- サステナブルな社会の実現

- 人財の成長と活躍

の3つの柱で構成されています。

経済的側面

味の素は、食品業界で「グローバルトップ10※を目指す」ことを掲げていました。具体的には、味の素グループの売上高を2025年までに1兆円にすることを目指すものです。

しかし、現在では、「ASV(Ajinomoto Group Shared Value)」※と呼ばれる「社会課題を解決し、社会と共有する価値を創造する」活動に取り組み始め、規模の追求であったグローバルトップ10という考え方を捨て去りました。

トリプルボトムラインの経済的側面としても、味の素は企業の成長と社会的責任を両立させることを目指しています。ASVは、

- 事業活動を通じて社会課題を解決

- 経済価値を創出

- 経済価値を再投資

- 更なる社会課題解決

- 企業価値向上

というサイクルを回すことによって、サステナブルな成長を実現する戦略です。

【ASVとは】

環境的側面

味の素は、トリプルボトムラインの環境的側面にあたる活動として、2030年までに、

- 温室効果ガスの排出量を2013年比で50%削減

- 水の使用量を2013年比で30%削減

- 廃棄物排出量を2013年比で50%削減

などの目標を掲げています。例えば、サステナブルな原材料の調達や、サプライチェーン全体での取り組みを通じて、

- 環境負荷の低減

- 持続可能なサプライチェーンの構築

- 生物多様性の保全

など、さまざまな取り組みを行っています。

社会的側面

味の素は、トリプルボトムラインの社会的側面として、「2030年までに10億人の健康寿命の延伸に貢献する」ことを目標に、以下の取り組みを進めています。

- 栄養機能食品の開発・販売:栄養機能食品の開発・販売を通じて、人々の健康をサポートする。

- 健康経営の推進:従業員の健康づくりに取り組むことで、従業員の健康寿命の延伸に貢献する。

- 食料問題の解決:持続可能な食料供給の確保や、食料ロスの削減など、食料問題の解決に向けた取り組みを通じて、人々の健康寿命の延伸に貢献する。

- 多様性とインクルージョンの推進:女性管理職比率の向上やダイバーシティ・マネジメント※を強化する。

積水ハウス

【環境に優しく災害時にも安心な住まい ZEH(ゼッチ)※】

積水ハウスは、

- 住み継がれる家を、永く愛される街をつくる。

- 地域社会にも環境にも良い未来を、快適な暮らしから。

- 働く人の幸せから、社会の幸せへ。

の3つを優先的に取り組むテーマとして、持続可能な社会の実現に貢献することを経営理念に掲げています。その実現に向けて、トリプルボトムラインの考え方を基盤とした企業活動に取り組んでいます。

【関連記事】ZEBとは?事例やメリット・デメリット、ZEHとの違いも

経済的側面

積水ハウスは収益力向上のために、

- 高気密・高断熱の住宅

- 災害に強い住宅

- 高齢者や子育て世帯に配慮した住宅

など、高品質で高付加価値の住宅の開発・販売に注力し、グローバル展開にも積極的に取り組んでいます。さらに、人生100年時代の幸せをアシストする住宅として、IotやAIを駆使して住む人のデータを日々取得し、活用することで、

- 「家が健康をつくりだす」という新たな住まい

- 人との接点を広げ、外へ向かう活力につながるサービス

- 人生の変化を取り入れて、柔軟に生きるためのサービス

を実現する「PLATFORM HOUSE構想」を進めています。

【どこからでもスマホひとつで住まいとつながる「PLATFORM HOUSE touch」】

また、積水ハウスは、

- 配当の増額や株主還元の拡大

- 従業員の働きがいを高める取り組み

などにより、企業価値の向上に取り組んでいます。

環境的側面

積水ハウスは、住まいの基本性能を向上させることで、環境負荷の低減に取り組んでいます。積水ハウスが開発した「スマートハウス」は、

- 高気密・高断熱化

- 省エネ・節水設備の標準採用

- 再生可能エネルギーの活用

などにより、住む人の日常生活による環境負荷の低減に貢献します。

また、積水ハウスは、長寿命な住まいづくりにより、住宅の解体・廃棄に伴う環境負荷の低減に取り組んでいます。具体的には、以下の取り組みを進めています。

- 耐久性・耐震性の向上:住宅の長寿命化

- メンテナンス性の向上:住宅の長期間使用を可能にする

このような活動により、積水ハウスは、2025年までに、事業活動によるCO2排出量を2013年比で50%削減することを目指しています。

社会的側面

積水ハウスは、高品質で快適な住まいの提供を通じて、人々の生活の質の向上に貢献するだけでなく、

- 地域の防災訓練への参加

- 地域の防災設備の整備支援

- 地域のスポーツや文化活動への支援

- 地域の交流イベントの開催

など、地域の防災・減災活動への支援や、地域のコミュニティ活動への支援を通じて、地域社会の活性化に貢献しています。

また、

- 女性活躍の推進

- 外国人材の活用

- 人権侵害の防止に向けた社内教育の実施

などの取り組みにより、多様性とインクルージョン※の推進や、人権の尊重を通じて、社会課題の解決に貢献しています。

*6)

まとめ

トリプルボトムラインは、1994年にジョン・エルキントン氏によって提唱された、企業活動における経済的側面、社会的側面、環境的側面の3つの側面を評価する考え方です。しかし、2018年にエルキントン氏自身によって撤回され、より包括的な再生型資本主義が提唱されました。

トリプルボトムラインは、再生型資本主義の基礎となる考え方です。この3つの側面を理解することで、企業活動が社会に与える影響をより深く理解することができ、再生型資本主義社会への移行を促進することができます。

また、企業のCSRやSDGsの目標達成のためにも、私たちは社会人として、正しい知識を持ち、常に新しい情報を確認することが必要です。トリプルボトムラインと再生型資本主義の知識を深め、自社の経営や、あなた個人の日常に活かしましょう。

あなたも、できることから社会全体の大きな目標に向けた貢献を心掛けてください。私たちの小さな行動、小さな変革が、社会の大きな変革へとつながります。

将来もずっと住み続けられる豊かな地球と、幸せな人間社会を目指し、できることから始めましょう!

<参考・引用文献>

*1)トリプルボトムラインとは

経済産業省『社会課題(SDGs 等)解決に向けた取り組みと国際機関・政府・産業界の連携のあり方に関する調査研究報告書』(2017年3月)

国立環境研究所『持続可能な地域づくりに向けたキーワード~災害からの復興に向けて~』(2022年10月)

野村資本市場研究所『見えない価値を可視化するー第5回「サステナビリティ経営の可視化」ー』(2022年)

*2)トリプルボトムラインの三要素

土木学会『環境・経済・社会のトリプル・ボトムラインに基づく都市持続性評価システム』

内閣府『ESG/SDGsと消費者志向経営との関係』(2018年10月)

日本経済新聞『イベントのサステナビリティ推進ゾーン 出典のご案内』

内閣府『社内におけるワーク・ライフ・バランス浸透・定着に向けたポイント・好事例集』

*3)トリプルボトムラインとCSRの関係

中小企業庁『企業の社会的責任と人権』

環境省『企業の社会的責任(CSR)に関する考え方の展開』

環境省『企業情報開示におけるCSR報告』

*4)トリプルボトムラインが注目されている背景

環境省『ポジティブインパクトにおける「経済」の概念』

日経BP『サステナビリティサイトでは誰に何を伝えるべきか?』(2022年12月)

*5)トリプルボトムラインの撤回

経済産業省『「SDGs 達成へ向けた企業が創出する『社会の価値』への期待」に関する調査研究報告書』(2020年3月)

経済産業省『令和3年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(世界のサステナビリティに資する経済動向等に関する実態調査)』(2022年3月)

中小企業庁『企業の社会的責任と人権』(2015年)

内閣府『ESG/SDGsと消費者志向経営との関係』(2018年10月)

*6)トリプルボトムラインに基づき活動する企業事例

味の素『ASV(Ajinomoto Group Creating Shared Value)』

味の素『ASVとは?味の素グループが推進する未来への取り組み』

SEKISUI HOUSE『幸せの灯りで、未来を照らそう。』

ZEBとは?事例やメリット・デメリット、ZEHとの違いも

SEKISUI HOUSE『PLATFORM HOUSE人生100年時代の幸せをアシストする家』

味の素『グローバルレビュー』

味の素『「味の素グループ 社会・環境報告書2004」を発行』(2004年11月)

味の素『味の素グループ サステナビリティデータブック』(2021年3月)

SEKISUI HOUSE『積水ハウスは持続可能な社会の実現に貢献するため 「サステナブル」を企業活動の基軸に据えます』(2005年4月)

SEKISUI HOUSE『CSR方針とESG経営の推進体制』(2019年)

国土交通省『不動産投資市場におけるESG、SDGsの動向』(2019年2月)

SEKISUI HOUSE『積水ハウスのサステナビリティ』

SEKISUI HOUSE『幸せの灯りで、未来を照らそう。』

SEKISUI HOUSE『積水ハウスのネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)普及目標・実績』

この記事を書いた人

松本 淳和 ライター

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。

生物多様性、生物の循環、人々の暮らしを守りたい生物学研究室所属の博物館職員。正しい選択のための確実な情報を提供します。趣味は植物の栽培と生き物の飼育。無駄のない快適な生活を追求。