2023年8月24日、東京電力は福島第一原発の敷地内に保管されていたALPS処理水の海洋放出を始めました。国内のメディアはもちろんのこと、BBCをはじめとする海外メディアもこのニュースを報じるなど、世界的な関心の高さがうかがえます。

ただ、このニュースを正確に理解するにはALPS処理水やALPS処理水に含まれるトリチウムについて正確に知る必要があります。そもそも、トリチウムとはどのようなものなのでしょうか。そして、人体にどのような影響を与えるものなのでしょうか。

今回の記事では、トリチウムの性質や用途、自然界での存在量といった基礎知識に加え、トリチウムが知られるきっかけになった海洋放出、トリチウムによる危険性や被ばく経路、人体への影響などについて紹介します。

目次

トリチウムとは?トリチウム水とは?わかりやすく解説

トリチウムとは、質量数3の水素の同位体で、自然界では宇宙線と大気が反応することによって、ごく微量ですが生成されます。*1)

水素の場合、軽水素・重水素・三重水素(トリチウム)が存在しています。中性子の数は軽水素が0個、重水素が1個、トリチウムが2個です。*3)

トリチウムは放射線を放出

軽水素や重水素は安定した物質であり、放射線を出しません。対してトリチウムは、放射線の一種であるβ線を放出して、ヘリウムに変化します。

※変化後のヘリウムは安定した物質であるため、放射線を出しません。

トリチウムは何に利用される?

トリチウムは地下水の年代測定に使用されています。どのように使用されているかを簡単に説明します。

トリチウムは地球上の大気と宇宙空間から地球に降り注ぐ「宇宙線」が交わることで自然発生します。発生したトリチウムは、地球の酸素と結びつき、「トリチウム水」として川や海に存在しています。

トリチウムの半減期は13年で、26年後には4分の1になります。

トリチウムは時間経過とともに減少していく物質です。そこで、トリチウムの濃度を測り、現在の雨水のトリチウムなどと比較すると、調べる対象の水が生成されてからどのくらいの年月が経過したのかがわかるのです。*5)

自然界でのトリチウムの存在量

では、トリチウムは自然界にどの程度存在するのでしょうか。自然界に存在するトリチウムの量は約100~130京ベクレルで、毎年約7京ベクレルのトリチウムが生成されています。

次に、水素全体の中でトリチウムがどの程度の割合を占めているか見てみましょう。

| 軽水素(中性子数0個) | 99.9885% |

| 重水素(中性子数1個) | 0.0115% |

| トリチウム(中性子数2個) | ごく微量 |

出典:環境放射線データベース「トリチウム(3H)」*3)

自然界全体でみると、水素に占めるトリチウムの割合がごく微量であることがわかります。

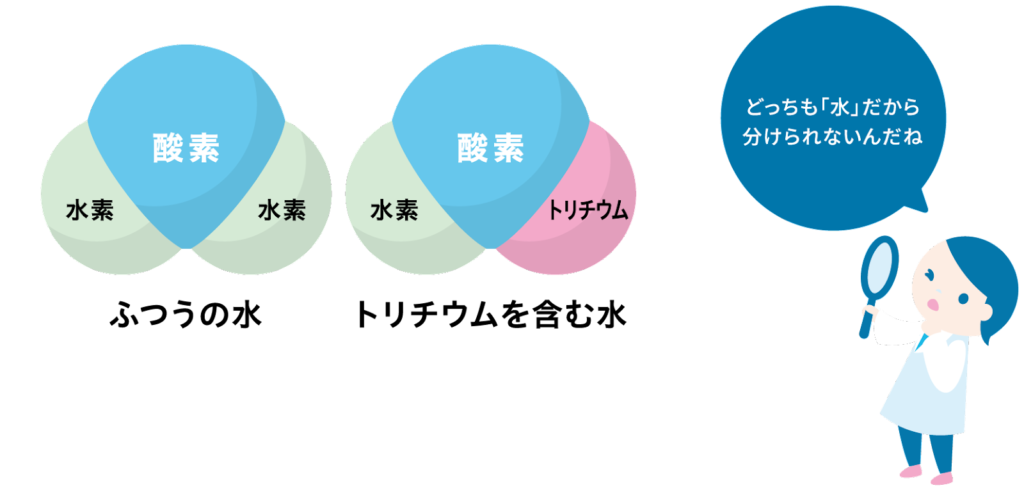

トリチウム水とは

トリチウム水とは、放射性物質「トリチウム(三重水素)」が水と結びついた状態の水のことです。トリチウムは水素の仲間で、自然界にも存在する放射性同位体です。

通常の水とほとんど性質が変わらず、見た目や味、においも変化はありません。福島第一原発のALPS処理水には、多くの放射性物質が取り除かれていますが、トリチウムは水と性質が似ているため除去が非常に困難です。

このため、希釈して基準値以下にしたうえで海洋に放出されています。トリチウムの半減期は約12.3年で、時間とともに放射能は減っていきます。

科学的には人体への影響は非常に小さいとされ、WHOの飲料水基準も存在しますが、放出に対する国際的な関心は依然高く、正確な理解が求められています。

トリチウムが広く知られるようになった背景

トリチウムが世の中に広く知られるきっかけとなったのは、東日本大震災が原因で発生した福島第一原発の事故です。

東日本大震災が発生したのは2011年3月11日の14時46分でした。鉄塔の損壊や遮断機が故障したことで原子炉は自動停止しました。当初は、原子炉や使用済み核燃料プールの機能を維持する非常用電源が作動していましたが、津波の襲来により全電源を喪失し、冷却機能が失われました。*6)

冷却機能喪失後、水蒸気内の原子炉内圧力が上昇するとともに燃料の空焚きによって原子炉の温度が上昇しました。その結果、水素爆発や原子炉の中心である炉心が溶融するメルトダウンといった事態が発生します。*6)

爆発が収まった福島第一原発では、事故で溶けて固まった核燃料に水をかけて冷やし続ける作業を行ってきました。その際の冷却作業で使用された水は、セシウムやストロンチウム、トリチウムといった放射性物質を含んでいます。

セシウムやストロンチウムは健康や環境に大きな影響を与えることがわかっているリスクの高い物質です。セシウムは人体に必要なカリウムと、ストロンチウムはカルシウムと似た化学的性質を持つため、人体に蓄積されやすいことがわかっています。*7)

そのため、放射性物質を含んだ水は「汚染水」とよばれ、福島第一原発の敷地内で保管されていました。*8)

ALPS処理水の海洋放出

【ALPS処理水ができるまで】

「汚染水」は原子炉の建物から流出しないよう管理されてきましたが、降水や地下水の影響で増加してしまいます。そのため東京電力は、地下水をくみ上げる井戸や地中の氷の壁を使って地下水を減らそうとしていますが、全てを防ぐのは困難です。

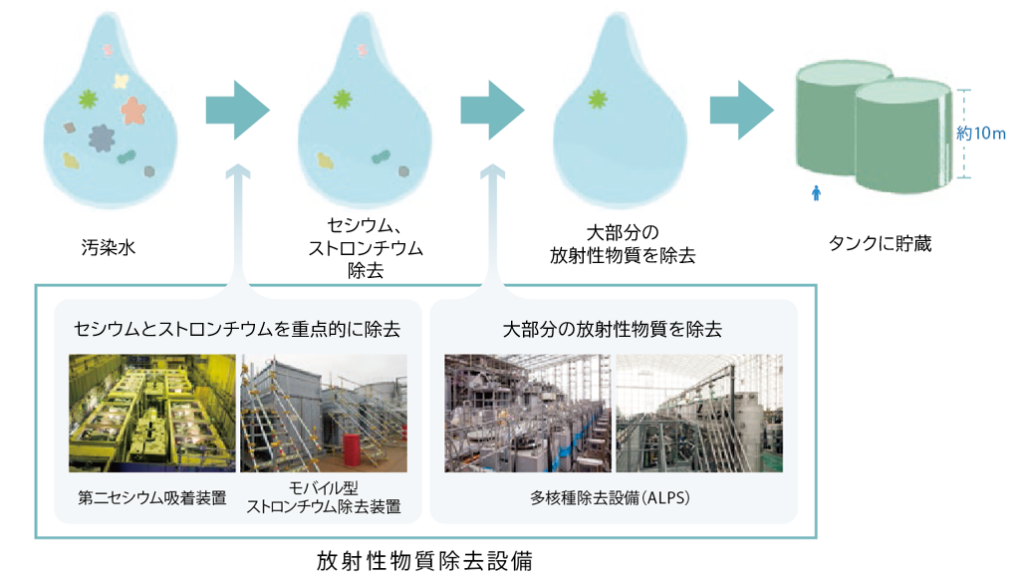

そこで、汚染水を放射性物質除去装置で浄化する取り組みを行っています。

最初の段階で、人体に悪影響を及ぼすセシウムとストロンチウムを重点的に処理します。この状態を「ストロンチウム処理水」といいます。その後、「ALPS(多核種除去設備)」で大部分の放射性物質を除去してタンクに貯蔵します。この「ALPS」によって浄化された水を「ALPS処理水」といいます。

そして2021年4月、政府は安全性の確保と風評被害に徹底して対策することを条件として、ALPS処理水を海洋放出する方針を決定しました。

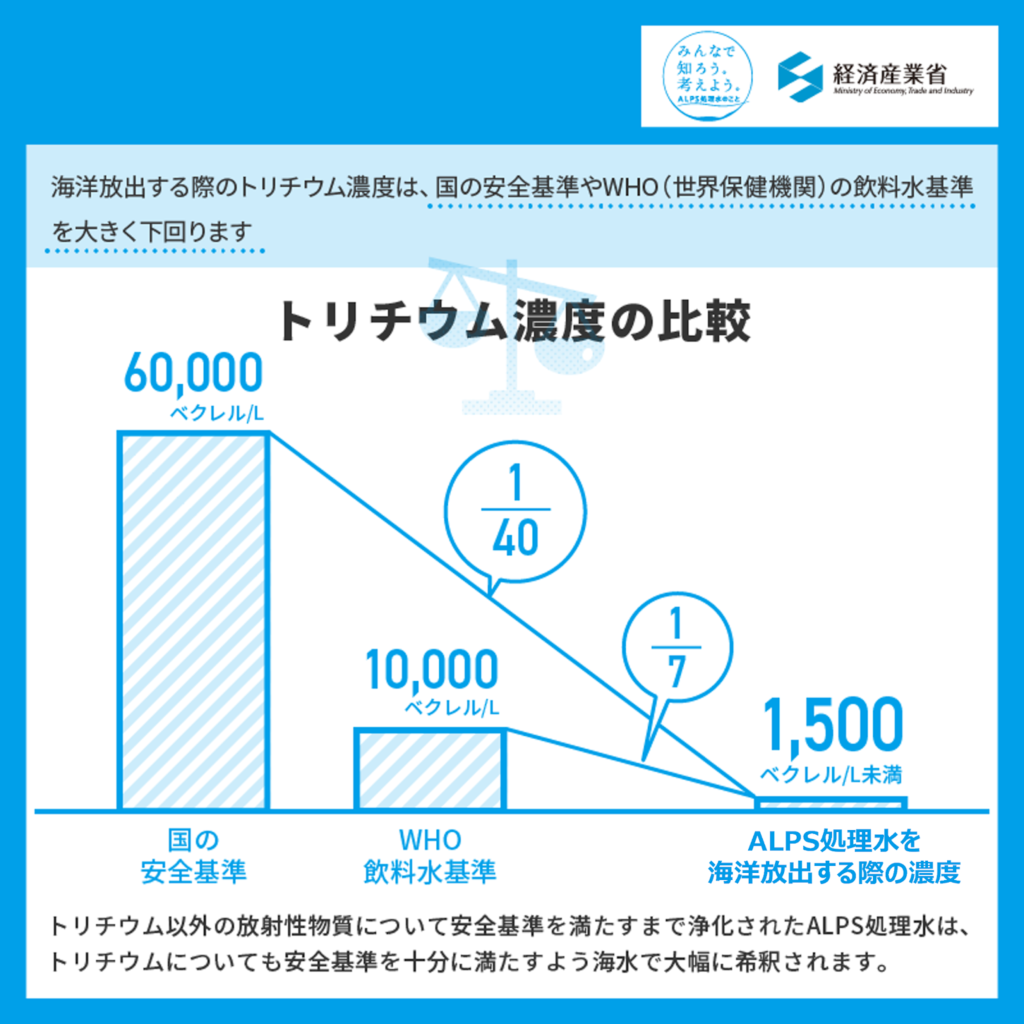

ただ、トリチウムはALPSで取り除けない放射性物質であるため、ALPS処理水に一定の濃度で含まれています。そのため、トリチウムについては、海水で大幅に濃度を薄めて安全基準以下にしてから放出されています。

【ALPS処理水のトリチウム濃度】

海洋放出するALPS処理水の濃度は、日本の安全基準の40分の1、WHOの飲料水基準の7分の1であり、かなり低濃度になるよう希釈されていることがわかります。*11)

トリチウム除去ができない理由

【トリチウムが除去できない理由】

ALPSを使っても、トリチウムの除去は不可能です。なぜ、トリチウムは取り除けないのでしょうか。

それは、トリチウム除去ができない理由は、トリチウムが「水」として存在しているためです。トリチウムは放射性の水素の一種で、多くの場合、酸素と結びついて通常の水と同じような化学構造になります。

トリチウムを分離できない理由

この「トリチウム水」は、見た目も性質も普通の水と変わらず、ろ過や吸着などの一般的な処理方法では区別できません。

そのため、他の放射性物質は除去できても、トリチウムだけは分離できません。分離には非常に高いコストと高度な技術が必要です。

しかし、現在の技術では、大量の処理水からトリチウムだけを安全かつ効率的に除去する方法は確立されていないので、現実的な手段とは言えないのです。

福島第一原発を含め、世界各国の原発では、基準値以下まで薄めたトリチウム水を海に放出する対応が一般的に行われています。フランス、アメリカ、韓国などで稼働している原発でも、トリチウムは海に放出されているのです。

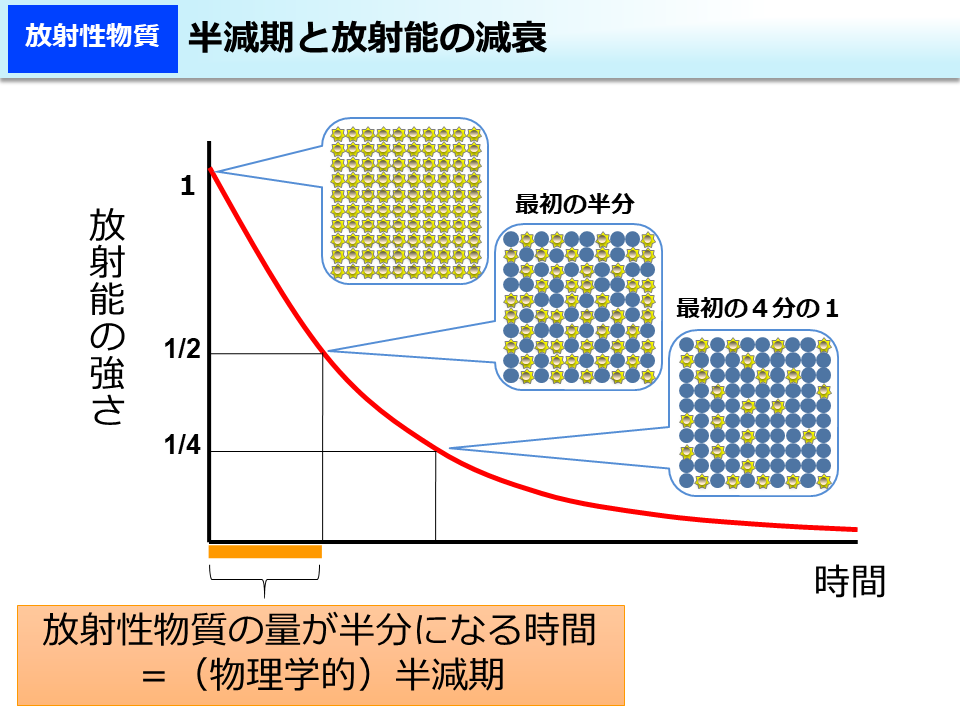

トリチウムの半減期

トリチウムの半減期は約12.3年です。半減期とは、放射性物質の量が自然に半分に減少するまでの期間を意味します。

つまり、トリチウムは12.3年が経過すると放射線を出しながら量が半分になり、さらに12.3年後には4分の1になるというように、時間とともに減っていきます。

トリチウムは主にベータ線と呼ばれる弱い放射線を出しますが、空気中や外部にある場合は人体への影響はごくわずかとされています。

ただし、大量に摂取したり、体内に取り込まれた場合には注意が必要です。自然界にも微量に存在する物質で、原発や核融合実験などでも生成されます。

トリチウムの性質や半減期を正しく理解することで、科学的なリスク評価や冷静な判断が可能になります。

トリチウムの人体への影響・危険性は?

ここではトリチウムの人体への影響や危険性について紹介します。

トリチウムの危険性は?

危険性について考える前に、放射性物質としてのトリチウムの基本的な性質を知らなければなりません。ポイントは以下の5点です。

- トリチウムはβ線を放出する

- トリチウムの半減期は12.3年

- トリチウムのβ線のエネルギーの平均は5.7 keV

- トリチウムのβ線のエネルギーは非常に低く、細胞を通過できない

- トリチウムの被ばくはトリチウム水の吸入や摂取などによる内部被ばく

*12)

放射線といえば、浴びることで人体に悪影響を与える「外部被ばく」を連想することが多いと思います。しかし、トリチウムはエネルギーが弱いため、外部被ばくはあり得ません。

つまり、トリチウムが雨に混ざっていたとしても、それを浴びただけで危険だというのは言い過ぎです。

とはいえ、何らかの理由でトリチウムを摂取すると、内部被ばくを引き起こすため、トリチウムは全く無害な物質というわけではありません。

トリチウムの人体への影響は?

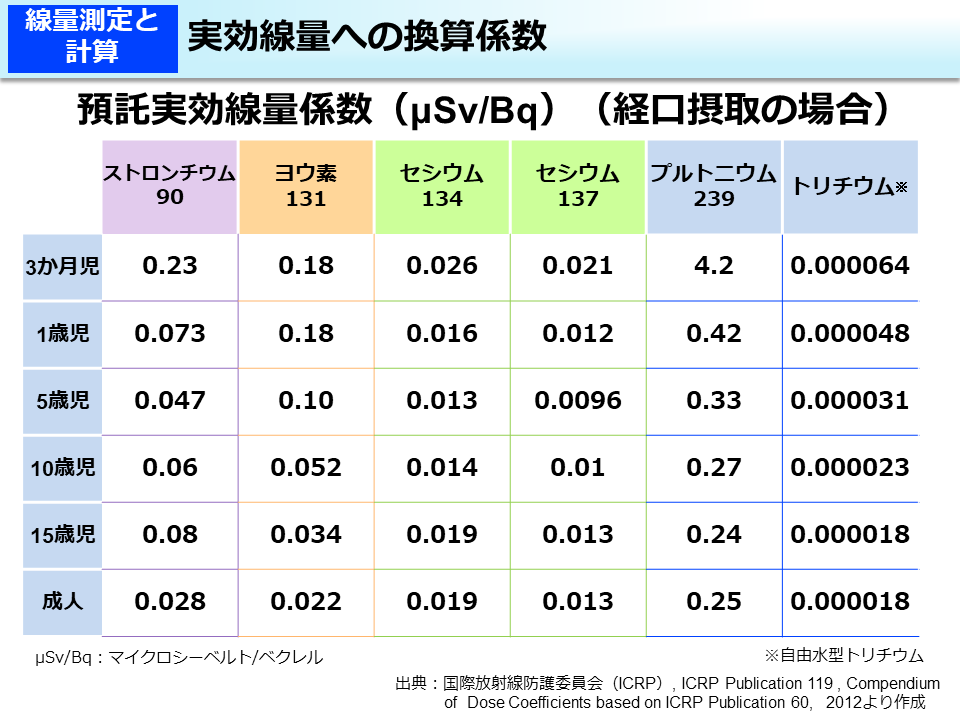

【経口摂取の場合の預託実効線量係数】

トリチウムを取り込むと、人の体にどのような影響を与えるのでしょうか。

預託実効線量係数とは、放射性物質を一回だけ摂取した場合、一生の間にどれだけの放射線を受けるかを合計した被ばく線量のことです。*14)表を見ると、トリチウムの影響が他の放射性物質と比べるとかなり小さいことがわかります。

しかし、長期間トリチウムを摂取したことで健康被害が発生した事例があります。1960年代のヨーロッパでは、トリチウムを含む夜光塗料が時計の文字盤に利用されていました。これらの時計を製造する2つの施設で事故が発生しています。

1つ目の事例は、7.4年にわたりトリチウムを経口摂取していたもので、赤血球の数が少なくなる正色素性貧血症を発症し、その後、血小板の減少などがおきて亡くなっています。2つ目の事例は、同様に3年にわたりトリチウムを経口摂取していた事例で、似たような経過をたどった末、亡くなっています。*12)

トリチウムによる発がん性や脳・神経系への影響については、ラットの実験で影響が出る可能性が指摘されていますが、人でも同様のことがおこるとまではいいきれません。

トリチウムに関するよくある質問

ここまで、トリチウムがどのようなものか、トリチウムがなぜ広く知られるようになったのか、ALPS処理水が何なのかについて解説してきました。ここからは、トリチウムについてQ&A形式でさらに掘り下げます。

トリチウムの被ばく経路は?

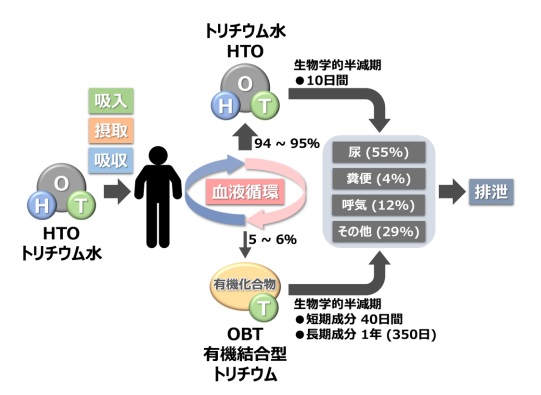

【ヒトでのトリチウムの代謝】

トリチウムが体内に取り込まれる経路として考えられるのは次の3つです。

- 鼻や口から空気中のトリチウムを吸い込む

- 皮膚から吸収する

- 食べ物や飲み物を経由してトリチウム水を摂取する

人が取り込んだトリチウム水は血液循環の流れに従って、体内を巡ります。取り込んだトリチウム水のうち94〜95%は10日間程度で尿・便・呼気・その他で外部に排泄されます。

ただ、全体の5〜6%は身体の中にあるタンパク質や糖、脂肪といった有機化合物中の水素原子に置き換わって、体内に残存します。体内に取り込まれた場合、短くて40日間、長くて1年間ほど体内にとどまります。

トリチウムが半減するまでにかかる期間は?

【半減期と放射能の減衰】

半減期については冒頭で簡単に説明しましたが、もう少し掘り下げて確認しましょう。

半減期は放射性物質によって異なります。たとえば、原子力発電で使用するウラン238の半減期は45億年という途方もない年月を必要とします。よく知られているプルトニウム239で2.4万年、セシウム137で30年、ストロンチウム90で28. 8年です。

今回取り上げているトリチウムの半減期は12. 3年です。他の放射性物質よりも短いとはいえ、半減期までそれ相応の時間がかかることがわかります。

三重水素とトリチウムの違いは?

三重水素とトリチウムは、実は同じものを指します。「三重水素」は日本語名、「トリチウム(Tritium)」はその英語名です。

水素には3つの同位体があり、通常の水素(陽子1個)、重水素(陽子1個・中性子1個)、そして三重水素(陽子1個・中性子2個)があります。三重水素(トリチウム)は放射性を持っており、ベータ線を放出しながら約12.3年の半減期で減衰します。

日常会話やニュースでは「トリチウム」と呼ばれることが多いですが、科学的には「三重水素」という名称が用いられます。

トリチウムは自然界にも存在している?

トリチウムは自然界にも存在しています。宇宙から飛来する宇宙線が地球の大気中にある窒素や酸素と反応することで、ごく微量のトリチウムが生成され、雨や雪とともに地表へ降り注ぎます。

また、海水中や地下水にも微量ながら含まれており、自然界の水循環の中に取り込まれています。ただし、自然界の濃度は非常に低く、人体や環境に及ぼす影響はごくわずかとされています。

原子力施設での人工的な生成とは異なり、自然界での存在は背景放射線レベルに近いものです。

トリチウムは作ってもいい?作り方は?

トリチウムは法律の制限のもとで作ることが可能です。日本では原子炉等規制法により、研究機関や一部の施設で厳しい管理下のもと生成されています。

作り方としては、リチウム6(Li-6)に中性子を照射する方法が代表的です。この反応によってトリチウムとヘリウムが生成されます。

また、重水(D₂O)を用いた核融合や加速器によっても生成が可能です。トリチウムは核融合実験や放射線標識物質、自己発光式の夜光機器などに使われますが、放射性物質であるため、製造や取り扱いには厳しい規制と安全管理が必要です。

トリチウムを核融合炉で処理するのはなぜ?

トリチウムを核融合炉で処理する理由は、磁場への閉じ込めと慣性閉じ込めのどちらのケースでも注入量に対して核融合反応で消費される燃料が数%程度なので、未反応の燃料を処理することにより、効率よく利用することが必要だからです。

この工程では、トリチウムに含まれている不純物原子を取り除いて生成し、未燃焼の燃料を抽出してプラズマに再供給します。

次の理由は、天然では微量しか存在しない放射性物質のトリチウムを使用するために、核融合反応で発生する中性子トリチウムの核反応を利用し、自己生産して回収しなければならないからです。

この工程では、核融合炉で DTガスを燃焼する過程で一部のトリチウムガスが配管壁や装置接合部を

通して漏れないように対策すると共に、トリチウムが不純物と共に排出されないように回収することが必要です。*17)

トリチウムとSDGs

SDGs目標の中で、もっともトリチウムとかかわりが深いのは目標14の「海の豊かさを守ろう」です。詳しく見てみましょう。

目標14「海の豊かさを守ろう」との関わり

SDGs目標14は、わたしたちに多くの恵みを与えてくれた海の豊かさを守るための目標です。目標14でよく取り上げられるのが、海洋プラスチックごみの問題や海の酸性化、魚の減少などになります。

上記の事柄に加え、化学物質の流失についても目標14に関連しています。日本のトリチウム水は福島第一原発の汚染水処理の過程で生み出されているものであり、これらの水を海に流すにあたっては細心の注意が必要です。

現在のところ、ALPS処理水を健康被害が出ない濃度まで薄めることで海洋放出を行っていますが、長期的に放出を続けた際にどのような影響が出るかについてはよくわかっていません。

私たちは、政府や東京電力の海洋放出を見守りつつ、周辺海域のデータを蓄積し、トリチウムの海洋放出の影響を計測し続ける必要があるのです。

【関連記事】SDGs14「海の豊かさを守ろう」現状と課題、日本の取り組み事例、私たちにできること

まとめ

トリチウム水の海洋放出のニュースが流れた際、日本政府の決定に批判的な意見があがりました。特に、直接的・間接的な影響を受ける福島県の漁師にとって、政府の決定は生活を脅かすものとみなしてもおかしくないものでした。

その一方で、トリチウム水の問題が先送りできない状態となっていたことも否定できない事実です。トリチウムの影響は他の放射性物質よりもかなり低いこと、ALPS処理水を永遠にため続けることが無理なことがわかっているからです。

かといって、なし崩し的に海洋放出の量を増やしたり、情報公開せずに様々な活動をさせたりしてはいけません。なぜなら、トリチウムの影響の有無については、まだわかっていないことがあるからです。

海の豊かさや福島県の漁師の生活を守るためには科学的な調査が必要不可欠です。データを集め、客観的な数字をもとに議論しなければなりません。

<参考>

*1)デジタル大辞泉「トリチウムとは?」

*2)デジタル大辞泉「同位体(どういたい)とは?」

*3)環境放射線データベース「トリチウム(3H)」

*4)環境省「環境省_半減期と放射能の減衰」

*5)日本地下水学会「地下水が何年前の水か(雨として降ってから何年経っているか)を調べる方法は?」

*6)環境省「環境省_事故の要因(推定)地震と津波の影響」

*7)環境省「環境省_原発事故由来の放射性物質」

*8)電気新聞「なぜいま「トリチウム」が話題になっているの?」

*9)資源エネルギー庁「「復興と廃炉」に向けて進む、処理水の安全・安心な処分②~「二次処理」と処理水が含む「そのほかの核種」とは?」

*10)東京電力「多核種除去設備(ALPS)の浄化のしくみ」

*11)経済産業省「ALPS処理水って何?本当に安全なの?」

*12)復興省「ALPS処理水/トリチウム/モニタリングについて」

*13)環境省「環境省_実効線量への換算係数」

*14)とみおか放射線情報サイト「[よくある質問]預託実効線量とはどういうもの?」

*15)環境省「環境省_半減期と放射能の減衰」

*16)電気新聞「Q3. トリチウムを含む水だけを取り除くことはできないの?」

*17)日本原子力学会「よくわかる核融合炉のしくみ」

この記事を書いた人

馬場正裕 ライター

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。