近年、バリアフリーやユニバーサルデザインはもとより、インクルーシブな環境を整えようとする流れが広まってきています。

それでも、視覚障害のある方はいくつもの不安を抱えて生活しています。全盲の方、様々な見えにくさをを抱えている方、中途失明の方などが、外出時を始めいろいろな場面で生活のしにくさをかかえています。

正しい理解は、不安解消の第一歩です。視覚障害や支援について詳しく解説していきますので、参考にしていただければ幸いです。

目次

視覚障害とは

視覚障害とは、視る機能に障害があり、みることが不自由又は不可能になっていて、生活や学習に支障がある状態を言います。一般的には「全盲」と「弱視」の2つに大きく分けられます。

視覚障がい者の現状

平成の時代において、日本には年間30万人を越える視覚障碍者がいました。

その後、令和4年の調査結果では27万3千人程になっています。この数字は、障害者手帳登録者総数の約6.6%に当たります。また、65歳を超える人の割合はおよそ70%となっています。

視覚障害は感覚障害の1つですが、私たちは、生きていくために必要な情報の多くを目から入手しています。情報を得る感覚手段としての視覚は、耳や皮膚などの他の感覚からの情報より上位に立っています。

さらに、情報を統一する働きも担っているので、視覚を必要なだけ使えないことはとても深刻な状況と言えます。

参考・出典:視覚障害とは(高齢・障害・求職者雇用支援機構),令和3年度福祉行政報告例の概況 | 厚生労働省,視覚障害(文部科学省),視覚障害(九州大学)

視覚障害の種類と症状

大きく「全盲」と「弱視」に分かれる視覚障害ですが、「弱視」領域の見えにくさは様々です。どのような見えにくさなのか、種類や症状、その程度をまとめていきます。

視覚障害者の見え方・症状

視覚障害者の見え方や症状を種類を表にまとめました。

| 健常者の場合 | ||

| 弱視 | 狭義には両眼の矯正視力がおおむね0.3未満の場合(下記と等級表参照)広義には「ロービジョン」と言い、他の症状も含めて見えにくい場合 | |

| 視野狭窄 | 視野の周辺が欠損している場合 | |

| 中心暗点 | 視野の中心がかけて見える状態 | |

| 羞明(しゅうめい) | まぶしすぎて見づらく、苦痛を感じる状態 | |

| 夜盲 | 暗いところで見えにくくなる状態 | |

| 色覚異常 ※ | 色の認識の感覚が正常ではない状態日本では、赤と緑を判別できない人が多い |

関連記事:色盲とは?見え方の違いや症状、遺伝要因の有無と私たちにできること- SDGsメディア『Spaceship Earth(スペースシップ・アース)

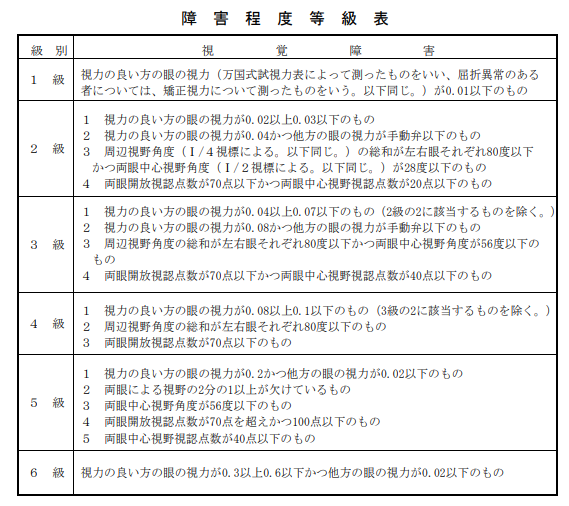

視覚障害の程度等級表

視力を分類したものが障害程度等級表です。この等級は、年金などの福祉サービスを受ける際の基準となります。

視覚障害者の手帳について

視覚障害者が公的な支援を受ける際に必要となるのが「身体障害者手帳」です。視覚に障害がある場合、所定の等級に該当すると手帳の交付対象となり、自治体に申請して取得することができます。

この手帳を持つことで、さまざまな福祉サービスや支援制度、税制上の優遇措置を利用できるようになります。

視覚障害の等級とは?

視覚障害における等級は、障害の重さや見え方の程度に応じて1級から6級までに分類されます。1・2級は「重度」、3・4級は「中等度」、5・6級は「軽度」とされ、視力や視野の状況で判定されます。

たとえば、両眼の視力が0.01以下の場合や、視野が10度以内の場合は1級に該当することがあります。等級は、利用できる支援内容に直結するため、正確な診断が重要です。

手帳の申請方法と必要書類

視覚障害者手帳を取得するには、住んでいる市区町村の障害福祉窓口で申請手続きを行います。申請には、指定医師による診断書(身体障害者診断書・意見書)、本人確認書類、顔写真などが必要です。

書類審査の後、自治体によっては障害認定審査会を経て、手帳が交付されます。交付までに数週間かかることもあるため、早めの手続きがおすすめです。

手帳で受けられる支援・サービス

手帳を取得すると、交通機関の割引やタクシー券の交付、所得税・住民税の控除、視覚障害者向けの福祉用具の給付・貸与など、幅広い支援を受けることができます。

また、視覚障害者が就労するための訓練や、同行援護(ガイドヘルプ)といった日常生活を支える制度も利用可能です。等級や自治体によって支援内容は異なるため、詳細は地域の福祉担当窓口に確認するのが安心です。

視覚障害に陥ってしまう原因

視覚障害は、生まれつきの場合もあれば、病気や事故など後天的な理由で生じることもあります。その原因は多岐にわたり、加齢や生活習慣に関係するものも少なくありません。

ここでは、視覚障害に至る主な原因として「目の病気」「外傷」「先天性の要因」に分けて、詳しく解説します。

目の病気

視覚障害の原因として最も多いのが、目の病気です。特に多いのは緑内障や糖尿病網膜症、加齢黄斑変性などで、いずれも中高年以降に発症しやすい疾患です。

緑内障は視神経が徐々に障害されることで視野が狭くなり、最終的には失明に至ることもあります。糖尿病網膜症は、糖尿病の合併症として網膜の血管が損傷し、視力低下を招きます。

加齢黄斑変性は、物を見る中心の「黄斑」がダメージを受ける病気で、文字や人の顔が見えにくくなるのが特徴です。これらの疾患は初期には自覚症状がないことが多く、定期的な眼科検診が予防と早期発見のカギとなります。

治療が遅れると視力回復が難しくなるため、注意が必要です。

外傷や事故

事故やけがによって視覚障害を負うケースもあります。たとえば、交通事故や工場・建設現場での労働災害、スポーツ中の事故などが原因で、目や視神経に損傷を受けることがあります。

また、目に異物が入ったり、薬品が飛び散ったりしたことで角膜や網膜に障害が残るケースもあります。重度の場合は失明に至ることもあり、視覚の回復が難しいことも少なくありません。

外傷による視覚障害は、適切な保護具の使用や、安全教育の徹底によって多くが予防可能です。日常生活でも、包丁や洗剤など、目に危険を及ぼす物に十分注意する必要があります。

事故による視覚障害は突然訪れるため、予防意識を高めることが大切です。

先天的な原因

視覚障害は、生まれつき持っている場合もあります。先天性の視覚障害の原因には、遺伝的な疾患や妊娠中の感染症、出産時の合併症などが含まれます。

代表的な先天性疾患には、網膜色素変性症や先天性白内障、小眼球症などがあり、生後すぐに異常が見つかるケースもあれば、成長とともに徐々に視力が低下していく場合もあります。

また、早産や低出生体重児などの場合にも、視神経や網膜の発達が不十分で視覚障害につながることがあります。

早期発見と早期のリハビリ・療育が、発達への影響を軽減するうえで非常に重要です。医療や教育の連携が、子どもの将来を支えるカギになります。

視覚障害の治療法

「見えづらさ」は多様です。治療は、何が原因でどの部分にどのような異常が起きているのかを特定することからスタートします。この章では、視覚障害の1番の原因である疾病に対する治療を中心に解説していきます。

疾病別の治療法

目の病気は、軽度の場合は点眼治療、改善されない場合はレーザー治療や手術を行うことが一般的です。

視覚障害の原因となる3大疾病については、現在は次のような治療法が取られています。

| 疾病 | 原因部位と症状 | 治療法 |

| 緑内障 | 眼球内の圧力が上昇し、視神経が圧迫されて、見えない部分がでてきたり視野がせまくなったりする。 | 点眼やレーザー治療、手術を組み合わせて眼圧下げる。 |

| 網膜色素変性 | 網膜に異常が見られる遺伝性の難病。 | 現在のところ根本的な治療法は確立されていない。 |

| 糖尿病網膜症 | 血糖が高い状態が続いたために、網膜の毛細血管が損傷したり変形したりする。進行すると、網膜剥離を起こしたり、失明したりする。 | レーザー治療が行われる。それで進行が止められなかった場合は手術。 |

疾病による場合でもそれ以外でも、一度損傷してしまった視覚機能が元に戻ることはまずありません。

しかし適切な治療によって、進行を遅らせたり失明のリスクを減らしたりすることができます。発見と治療開始が早いほど効果も大きく、眼球への負担の少ない治療を受けることができます。

とはいえ糖尿病網膜症のように自覚症状が出にくい疾病もあります。定期健診の受診も有効な対策です。

引用:白内障・緑内障… 視覚障害につながる目の病気、治療は(朝日新聞デジタル版)及び緑内障とは:日本眼科学会

ものが見える仕組み

脳は感覚器官から入ってくる情報を元として、ものを認識します。光を受容して情報として、脳に送っているのは眼球です。

眼球には様々な組織があって、それぞれ役割を持っています。

<レンズで光を捉え⇒角膜と水晶体で光を屈折させ⇒虹彩で調節し⇒網膜などをフィルムとして⇒視神経を介して脳に伝える>といった伝達メカニズムで、ものが見えるということになります。

眼球内の部位がそれぞれ役割分担を持っているので、障害がどこでどのような役割を損ねているかを特定することが重要になってくるのです。

素人ではなかなか判断できないので、まずは眼科医の診察を受けることが大切です。

視覚障害者の生活で困ること

視覚が正常でないことは、生活の不便さを容易に想像することができます。しかし、健常者が考えた不便さと当事者が感じる不便さには少しギャップがあります。視覚障がい者の方の視点に立って考えてみましょう。

視覚障碍者の日常生活での困ること

平成11年に公表された厚生労働省による実態調査結果では、日常生活動作のうち、「一部介助が必要」と「全介助が必要」を合わせた数値が高かったのは、

- 外出 26.3%

- 入浴 19.5%

- 衣服の着脱 15.3%

でした。

外出に関しては、身体障がい者全体でも「困っていること」のトップにあげられ、特に「人が多く進みにくい」「事故が心配」など、公共交通機関を利用する時に困るという声があがっています。

道路を歩く際も、無音の信号機、点字ブロックが無い道路、あっても物が置いてある道路などは、安全なスペースや方向が確認できません。

買い物の際も、ラベルがよく見えなかったり、タッチパンネルのセルフレジの操作ができなかったりなど、いくつもの場面で困ることが出てきます。

そのため視覚障がい者は、家族をはじめとする介助人と共に外出せざるを得ない場合が多くなっています。

参考:「障害のある当事者からのメッセージ」の意見募集結果,身体障害者・児実態調査結果の概要

視覚障碍者の職場での困ること

外出が不安な視覚障がい者は、通勤が大きな不安・負担になります。企業に勤めた場合は、オフィス内のエレベーターやトイレ、会議室などへの移動に、交通機関を利用する時と同様の不便さを感じてしまいます。

思い込みや差別といった困ること

日本では、障害を理由とする差別を解消することを目的とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が2016年(平成28年)から施行されています。

しかし視覚障がい者の方からは、「見えにくい」「分からない」といった直接的な不便さを訴える声の他に、以下のような声があがっています。

- 「弱視」の見えづらさが多様であることを知ってほしい。

- 視覚障がい者が点字を使えるとは限らない。

- 「見えないからできない」ことより「見えないために教えてもらえないのでできない」ことが多い。

差別はもちろんのこと、健常者の思い込みが障がい者に対する押しつけになってる可能性が少なくないのではないでしょうか。

障がい者の方々の具体的な声に耳を傾けると、周囲ができることも見えてきそうです。

視覚障害に関する支援

視覚障害の基本的な事についてお話してきました。ここからは、視覚障害のある方をどのように支援していけるかについて話を進めていきましょう。

日本には、障害者基本法を根幹に障がい者を支援する法律とそれに基づく諸制度があります。ここでは視覚障がい者の日常と就労に関する代表的な3つの法令・支援制度を中心に解説します。

障害者総合支援法と視覚障害

障害者総合支援法は、障がい者が地域社会で安心して暮らすための法です。この法を基とする障害者支援制度では、障害の種類に関わらず必要な福祉サービスを受けることができます。

視覚障害の場合、移動に著しい困難のある人は、必要な情報提供や介護などのサービスを受けることができます。また生活自立のための援助や訓練給付を受けることもできます。

障害者雇用促進法と視覚障害

障害者雇用促進法は、障害者の職業の安定を図る事を目的としています。障害者が職業に携わる上での自律や促進のための措置が盛り込まれています。

昭和35年に制定されて以来、時代に合わせて労働時間や賃金、事業者への助成金改正などが繰り返されてきています。

視覚障がい者雇用サポートの中心となるハローワークを始め、眼科医や事業主などが活用すべきチェックリストが作られています。

ハローワークに対する「視覚障がい者に対する的確な雇用支援実施」の冒頭には、

| 「見えない者は働けない」というのは間違いです。このことをしっかり押さえてください。 |

とあります。

視覚障がい者は、就労斡旋サービスだけでなく、職業訓練や眼科医・事業主との橋渡しサービスも受けられます。

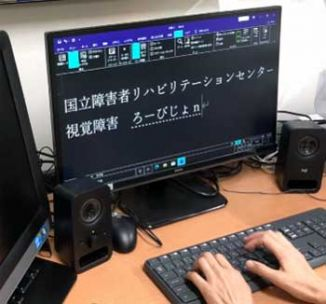

また、中途視覚障害に対する配慮がなされていることも特徴的です。人生の途中で視覚障害になった大変さや喪失感に寄り添い、ロービジョン訓練 ※ などを紹介しています。

参考:ロービジョン訓練 | 国立障害者リハビリテーションセンター

障害者差別解消法と視覚障害

障害者差別解消法は、2016(平成28)年に障がい者に対する差別を解消する目的で制定されました。

正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」と言います。2021(令和3)年の改正では「合理的配慮」が明記され、事業者に対して義務化されています。

合理的配慮の提供とは、

| 障害者から「社会的バリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明が合った場合に、その実施に伴う負担が過重でないときに、社会的バリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること |

です。

しかし、障害のある方にとっては言い出しにくい場合もあれば、過重でない負担とはどの程度のものなのだろう、といった疑問が出てきます。そのような時には、「建設的対話」を持つことが推奨されています。

建設的対話とは、障害のある人と事業者が対話を重ねて、共に解決策を検討していくことです。

視覚障がい者の例として、

| 盲導犬を連れた客が来店したところ、他の客から犬アレルギーだという申し出があった。 |

という事例があげられていました。

この場合は、店のスタッフが双方の客との「建設的対話」を設定し、互いに離れた位置に席を変更するという「合理的配慮」がされたということでした。

詳しくは

をご覧ください。

そのほかの支援

中核となる法令・制度のもと、多くの省庁・自治体、関連団体が実態に合わせた支援体制をしいています。

例えば、国土交通省では点字ブロック(本章タイトル画像)設置のガイドラインを作ったり、色覚異常でも識別しやすい色の標識モデルを提示したりしています。

羞明や夜盲の方のために照明や採光に配慮する公共施設も増えています。身体障害者補助犬法 ※ が2002(平成14)年に制定され、盲導犬給付事業や理解周知の広報も行われています。

詳しくは、身体障害者補助犬法をご覧ください。また、学校教育法では盲学校の設置が義務付けられており、専用のカリキュラムでは点字教育も行われています。

【関連記事】盲導犬とは?仕事内容とやってはいけないこと、歴史と訓練方法を解説

視覚障害者に対して私たちができること

法令や制度から、私たちが日常できるサポートへと目を向けていきましょう。

正しく理解する

ここでもう一度「当事者からのメッセージ」に耳を傾けてみましょう。当事者からは、

- 思い込みや押し付けの炎上ではなく、必要かどうかを尋ねてから援助をして

- 特別扱いではなく普通の人としてさり気なく接して

というメッセージが寄せられています。

見えづらさの種類や程度によって、困っていることも様々です。この記事が新しい視点を得ることに役立てば嬉しいです。

見守りや声かけなど相手の意向を尊重する

視覚障害のある方を見かけたら、いきなり声をかけるのではなく、様子を少しみてみましょう。ゆっくり歩いていても、その方のいつものペースなのか、急にゆっくりになったのか・・・。後者の場合は声のかけ時と思われます。

全盲またはそれに近い方は、白杖を持つことが義務付けられています。白杖は周囲の人に視覚障がい者であることを知らせるシグナルでもあります。その白杖の動きからも様子が分かります。

しかし、迷わず声をかけた方がよい時があります。駅のホームや交通量の多い交差点など危険な場所であったり、災害時です。

また、町の中で白杖SOSシグナルを出している視覚障がいの方に出会った時です。上の画像のようなポーズは「困っている」「助けてほしい」のサインです。すぐに声をかけてあげてください。

声のかけ方ですが、緊急性が無い場合であれば、自分の尺度で判断せず、まず「なにかお手伝いしましょうか」「お手伝いできることがありますか」と相手の意向を聞くようにしましょう。欲しいサポートも人それぞれです。

参考:白杖SOSとは?白杖使用者の声かけのポイントは何? ,今更聞けない視覚障害者の使う白杖とは? 3

普段から安全な環境を用意する

屋外では、点字ブロックや音の鳴る信号機など、視覚障害のある方をサポートする設備がきちんと利用できる状況にしておくことが大切です。

点字ブロックの上にものを置いたり、音の鳴る信号付近での大声・大きな音は、せっかくの支援設備が役立たなくなる可能性があります。

視覚を通しての情報が見込めない障害の方は、移動時の転倒の危険性が大きくなります。家の中でも、その方の移動経路に余分なものを置かないようにしたり、むやみに置き場所を変更したりしないようにしましょう。

視覚障害に関するよくある質問

ここでは、視覚障害に関するよくある質問に回答します。

視覚障害者を助ける道具はどんなものがある?

視覚障害者を支援する道具には、日常生活や移動、情報取得をサポートする多くの種類があります。代表的なものとしては、歩行時に使用する白杖や、信号機と連動して音で案内する音響装置付き信号、点字ブロックなどがあります。

また、読書や情報収集には、点字図書や音声読み上げ機能付きの電子機器、拡大読書器なども活用されています。

視覚障害の程度やライフスタイルに応じて、最適な道具を選ぶことが重要で、福祉機器の展示会や自治体の相談窓口で情報を得ることもおすすめです。

視覚障害者もスマートフォンは使えるの?

はい、視覚障害者もスマートフォンを活用できます。iPhoneやAndroidなどの多くの機種には、視覚に障害のある人向けの「アクセシビリティ機能」が標準で搭載されています。

たとえば、画面上の文字やボタンの内容を音声で読み上げる「音声読み上げ機能(VoiceOver・TalkBack)」、画面の拡大表示、文字サイズの調整、コントラスト強化などがあり、視力の程度に応じて設定できます。

また、視覚障害者向けの専用アプリも多数開発されており、読書支援、物体認識、紙幣識別、ナビゲーションなど、日常生活のさまざまな場面で活用されています。

視覚障害は治ることがあるの?

視覚障害が治るかどうかは、原因や症状の程度によって異なります。たとえば、白内障のように水晶体が濁って視力が低下する病気は、手術によって視力の改善が見込めます。

しかし、網膜や視神経が損傷する病気では、現在の医学では完全な治療が難しい場合が多く、進行を遅らせるための治療や生活支援が中心となります。

視覚障害の中には、一時的な疾患や炎症によって視力が低下するケースもあり、その場合は治療によって回復する可能性もあります。

いずれにしても、早期発見と適切な治療が重要であり、定期的な眼科検診を受けることで進行を防ぐことが期待されます。

視覚障害とSDGs

最後に、視覚障害とSDGsの関わりを確認していきましょう。

SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」との関わり

SDGsの17の目標のうち最も深く関係するのは、目標10「人や国の不平等をなくそう」です。視覚障害について理解し、思い込みや差別のない適切なサポートをすることは、この目標のターゲットである

- すべての人に社会参画できる力を与える(10.2)

- 差別的な法律や政策、慣行を撤廃し、機会均等を確実にし、結果の不平等を減らす(10.3)

の達成に大きく貢献します。

SDGs目標8「働きがいも経済成長も」との関わり

また、視覚障害のある方の就労を支援することは、当事者の自立を促すと同時に、労働人口が減少する日本の経済力維持に繋がります。それは目標8「働きがいも経済成長も」の達成に貢献するでしょう。

まとめ

今回は、視覚障害について種類や症状、治療法、そして視覚障害のある方への支援のありかたについて解説しました。

視覚障害のある方は、日々の生活の中で情報入手という点に大きな不安を持っています。そして私たちはだれでも事故や疾病、加齢によって視覚に問題を持つ可能性があります。

正しく受け止め、互いにできるサポートをしあっていける社会,、「誰も取り残されない」社会にしていくことが大切ではないでしょうか。

<参考資料・文献>

令和4年生活のしづらさなどに関する調査 (全国在宅障害児・者等実態調査)結果の概要

身体障害者の年齢階級別状況

視覚障害とは(高齢・障害・求職者雇用支援機構)

令和3年度福祉行政報告例の概況 | 厚生労働省

視覚障害(文部科学省

視覚障害(九州大学)

身体障害者福祉法別表

視覚障がい者の現状と音声案内のニーズ

色盲とは?見え方の違いや症状、遺伝要因の有無と私たちにできること – SDGsメディア『Spaceship Earth(スペースシップ・アース)』

身体障害者実態調査結果の概要

視覚障害の原因疾患の全国調査:第 1 位の緑内障の割合が 40%超

「障害のある当事者からのメッセージ」の意見募集結果

身体障害者・児実態調査結果の概

眼の構造(日本眼科学会)

白内障・緑内障… 視覚障害につながる目の病気、治療は(朝日新聞デジタル版)

緑内障とは:日本眼科学会

知し ろう・使 おう・楽 しもう

障害を理由とする差別の解消の推進 – 内閣府

ロービジョン訓練 | 国立障害者リハビリテーションセンター

障害者差別解消法 【合理的配慮の提供等事例集】

リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」 – 内閣府

障害者差別解消法 【合理的配慮の提供等事例集】

障害者総合支援法

障害者雇用促進法

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

「身体障害者補助犬」への理解を深めましょう | 政府広報オンライン

身体障害者補助犬法

盲導犬とは?仕事内容とやってはいけないこと、歴史と訓練方法を解説

広島市広報紙 市民と市政 12月1日号 SOSのサインを知ってください

白杖SOSとは?白杖使用者の声かけのポイントは何? 今更聞けない視覚障害者の使う白杖とは? 3

障害福祉サービスの 利用について

視覚障碍者の自律と援助:吉田由美子(一橋出)

視覚障害者に接するヒント:槇英弘(解放出版社)

SDGs:蟹江憲史(中公新書)

この記事を書いた人

くりきんとん ライター

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。

教師・介護士を経た、古希間近のバァちゃん新米ライターです。大好きなのはお酒と旅。いくつになっても視野を広めていきたいです。