近年SDGsが関心を集める中、観光業の在り方が大きく見直されています。そこで、農村や農場を訪れ、休暇を過ごす「アグリツーリズム」は、農村地域の活性化を実現する観光形態として注目を集めています。

今後の旅行でアグリツーリズムを体験したくなるような事例も出てくるので、ぜひ参考にしてみてください!

目次

アグリツーリズムとは

アグリツーリズムとは、旅行者が農場や農村に足を運び、休暇・余暇を過ごす観光形態を指します。一般的に「ファームステイ」と呼ばれる農場体験や味覚狩り、自然体験などが代表的な例に挙げられます。

旅行者は、豊かな自然を満喫することで、新たな視点の発見や気分転換になるでしょう。また、アグリツーリズムは現地の人々との交流にも焦点を当てており、旅行者はその土地ならではの体験や思い出作りができるのも大きな特徴です。

アグリツーリズムの歴史

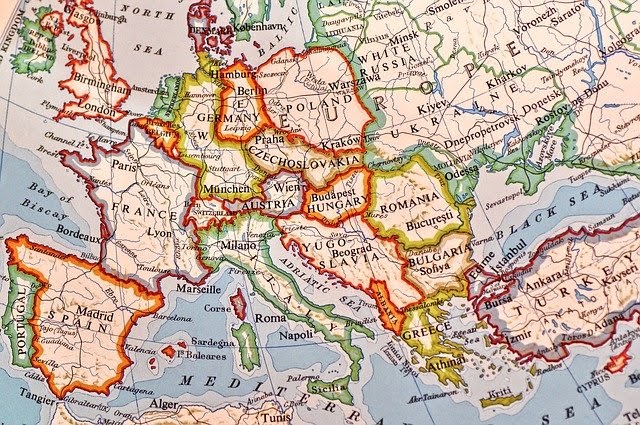

アグリツーリズムは元々、ヨーロッパ各国で生まれました。ドイツやフランスなどでは、今から100年ほど前に休暇に関する法律が制定され、労働者層も長期休暇を取れるようになりました。

労働者層の多くはホテルなどに宿泊することは難しかったため、彼らの受け皿となったのが農家でした。これがアグリツーリズムのもととなり、宿泊設備や食事提供のスタイルを整えながら、現在の形へと変化していったのです。

日本でのアグリツーリズムの歴史は、1994年に制定された「農村漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」が始まりです。これは農村漁村の滞在を目的とする観光を推進し、必要な基盤の整備を進めるための法律で、各地で地域の風土や資源を生かした観光の推進が始まりました。

以来、農場体験や味覚狩りを求める旅行者によって、農家民宿や自然体験などを含むツアーが注目を集めるようになりました。

アグリツーリズムと各種ツーリズムとの違い

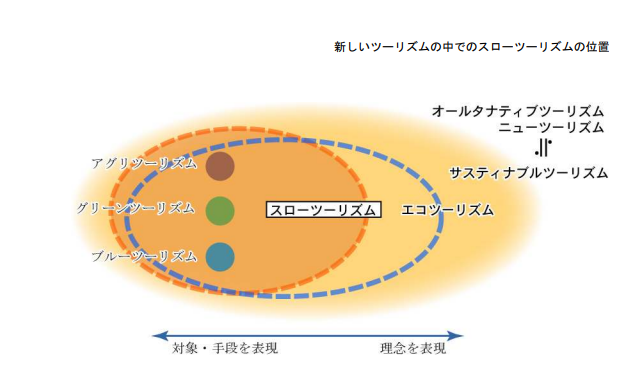

アグリツーリズムの他にも、様々な旅行形態が存在します。この章では、

との違いを見ていきましょう。

サステナブルツーリズム

サステナブルツーリズムは、「持続可能な観光」と訳され、地域の自然環境や伝統文化などを持続的に保ちながら観光を成り立たせることです。観光客を呼びよせ地域経済が潤っても、その結果環境破壊が進んでしまえば、サステナブル(持続可能)とは言えません。その地域の環境、文化、経済すべてを総合して観光業を発展させる考え方が、サステナブルツーリズムです。

グリーンツーリズム

グリーンツーリズムは、旅行者が農山漁村地帯に出向き休暇を過ごすことです。ただ滞在するだけでなく、その土地の自然や文化、食などを楽しむ活動がグリーンツーリズムと言われます。アグリツーリズムとほぼ同様の意味です。

ブルーツーリズム

ブルーツーリズムは、「漁村滞在型余暇活動」とも呼ばれる漁村を訪れ休暇を取る活動のことです。漁業体験やマリンレジャーなどを通して自然や文化を体験することで、心身ともにリフレッシュさせることを目的としています。

つまり、サステナブルツーリズムは環境、文化、経済の保全を目指した「考え方」を指し、アグリツーリズム・グリーンツーリズム・ブルーツーリズムは、観光の「手段」を指しています。

アグリツーリズムの目的

日本のアグリツーリズムは、過去に法律が整備され、国が積極的に推進してきた背景があります。では、地方自治体や旅行業事業所がアグリツーリズムを推進させる目的は何でしょうか。

この章では、アグリツーリズムの目的について、

- インバウンド観光客の獲得

- 地域資源の再活用

- 農村地域の活性化

に分けて解説していきます。

インバウンドの獲得

元々日本は、「買い物を楽しめる場所」としてインバウンド観光客に人気を集めていました。

しかし近年、インバウンド観光客の消費動向が変わりつつあります。観光庁が2019年に発表した「訪日外国人の消費動向」のなかにある、訪日外国人観光客に、次回日本の滞在中にしたいことについて聞いたアンケートによると、

- 日本食を食べること

- 温泉入浴

- 自然・景勝地観光

が上位に上がり、買い物は4位に続くという結果が出ており、「モノ」よりも「体験」を求めるインバウンド観光客が増えていることがわかりました。また、同調査では日本を訪れた訪日インバウンド観光客のうち、はじめて日本に来る人はわずか35.8%で、残りはリピーター客という結果が出ています。

これら外国人リピーター観光客をターゲットに、アグリツーリズムは日本らしさを感じられる体験として人気を集めることが期待できるでしょう。

地域資源の再活用と維持

農林水産省によると、農村地帯や中山間地域では、高齢化や人口減少の進行が著しく、耕作放棄地や空き家が増加しています。使われない土地や建物が増えると、農家の集落機能や地域資源の維持が困難になるという問題が発生します。

アグリツーリズムでは、旅行客を迎え入れることで、農村の地域資源を、宿泊施設や農業体験用の農地として再活用し、農村の機能保全を目指しています。さらに、工芸や郷土料理体験を含む文化的資源もツアーに組み込むことで、その土地ならではの伝統を維持していくことが可能になるのです。

▶︎関連記事:「人口問題とは|日本と世界の現状や問題点、解決策まで」

▶︎関連記事:「【空き家バンクとは】制度の紹介・事例、メリット・デメリット、SDGsとの関連性」

農村地域の経済の活性化

3つ目のアグリツーリズムの目的は、農村地域の経済の活性化です。農村地帯は、農業という1つの収入に依存しがちで、天候や市場環境にも左右されやすいものです。都市への人口流入による後継者不足や財政難などの問題を抱える農家も多いとされています。

農林水産省は、農村経済の活性化には、多様な産業の復興が必要だと述べています。そこでアグリツーリズムを通し、都市部から訪れた旅行者が宿泊施設やレストランを利用することで、農村地域の経済が活性化されることが期待できます。

アグリツーリズムの目的は、インバウンド観光客の獲得・地域資源の再活用・農村地域の活性化でした。次の章では、アグリツーリズムのメリットを紹介します。

アグリツーリズムのメリット

先述した通り、日本のアグリツーリズムは国によって推奨されてきた背景がありますが、そのメリットとは何でしょうか?

アグリツーリズムを発展させることで生まれるメリットを、

- 雇用が生まれる

- 地域の農産物のPR

- 旅行者は非日常を体験

に分けて紹介します。

メリット①雇用が生まれる

日本の農村部は深刻な少子高齢化が進んでいます。地方には仕事がないことが原因となっているためです。

ですが、地方の人々や農家との交流を重視するアグリツーリズムが発展すると、体験ツアーや食事を提供するための人手が必要となり、雇用が生まれます。雇用機会が増えれば、若者の都市への流出を止めるきっかけにもなります。また、地方の人々に雇用機会を与えるだけでなく、都市部からの移住者獲得にもつながるでしょう。

メリット②地域の農産物のPR

インバウンド観光客が、日本の観光でしたいことの1位として「日本食を楽しむこと」を挙げています。「その土地の食事を楽しみたい」と考える旅行者の欲求を満たすのがアグリツーリズムです。アグリツーリズムが活性化していけば、土地の農産物を使用した加工品の生産やレストランの開業につながるでしょう。

また、地域の農産物のPRに成功すれば、農業に関心を持つ人材の流入も期待できます。

メリット③旅行者は非日常を体験

アグリツーリズムは、地域だけでなく、旅行者にもメリットがあります。地方に足を運び、自然に囲まれた環境で稲刈り・収穫体験や生物との触れ合い、その土地の食を楽しむことで、心身ともにリフレッシュできますよね。

また、都市部で失われがちな日本の伝統文化や郷土料理に触れる機会にもなります。その土地ならではの体験がしたいと考える旅行者にとって、理想的な旅行形態と言えるでしょう。

アグリツーリズムのデメリット・課題

これまで紹介したように、アグリツーリズムは地域経済や旅行者にメリットをもたらしますが、デメリットや課題も存在します。デメリットには、

- 伝統的景観の喪失

が挙げられ、課題には

- 農家の人手・時間的余裕

- 農家・旅行者の心理的バリア

- インバウンド旅行者の需要への対応

が挙げられます。

1つずつ見ていきましょう。

【デメリット】伝統的景観の喪失

観光業を活性化させるために新しい施設やインフラを整備することで、伝統的景観の喪失につながる恐れがあります。アグリツーリズムは、旅行者の体験や地域の活性化を重視しており、伝統的な景観や資源に対する配慮が十分にされているとは言い難いからです。

アグリツーリズムに関する調査「持続的農村ツーリズムの展開に向けての課題」によると、ヨーロッパの農村地域では、伝統的な家屋などを宿泊施設として整備することを優先し、新しい建物の建設に関しては景観と調和することが義務付けられています。一方、日本のアグリツーリズムでは、宿泊施設の新築に対する色や形に関する制約がなく、新しい建物やインフラによる伝統的景観の喪失が懸念されます。

【課題】農家の人手・時間的余裕

アグリツーリズムを発展させるプロセスで、農家の人手不足や時間的余裕の有無が問題視されています。既に人手不足が深刻な農家では、提供できるサービスに限界があり、新たに人手を探すことは困難です。農家の人出不足や時間的余裕のなさが原因でアグリツーリズムの魅力度が下がってしまえば、また訪れたいと感じる旅行者は少なくなってしまいます。

【課題】農家・旅行者の心理的バリア

アグリツーリズムの大きな課題のひとつに、農家と旅行者の間にある心理的バリアが挙げられます。国土交通省も、アグリツーリズムの課題に「需要サイドと供給サイドのミスマッチ」を指摘しています。例えば、農家が自分の生活の場と感じている場所を見せるという発想に価値を見い出せなかったり、旅行者側が「歓迎されていないのではないか」と感じてしまったりすることもあるのです。

一方で、これらの課題は事前の市場調査や、交流活動によって解決できる課題かもしれません。

【課題】インバウンド旅行者の需要への対応

ここ数年のインバウンド旅行者の増加で、日本のアグリツーリズムは好機を迎えています。新型コロナウイルスの影響でインバウンド旅行者は激減しましたが、今後また迎え入れるときに、英語を含む多言語での案内や標識などが不可欠です。

しかし、少子高齢化が進む農村地帯では、これらのインバウンド旅行者への対応が難しいと言われています。かと言って、都市からの旅行会社に頼りすぎてしまえば、旅行会社依存に陥ってしまい観光収入が地域外へ流出する可能性もあるのが、アグリツーリズムの大きな課題です。

アグリツーリズムのメリット・デメリットがわかったところで、次に海外・日本の成功事例を見ていきましょう。

海外のアグリツーリズム事例3選

新たな所得や仕事を生み出すアグリツーリズムは、今や先進国のみならず、発展途上国の農村開発や活性化のために導入されるなど、注目を集めています。海外のアグリツーリズムの事例を3つ紹介します。

【多彩なプログラムで旅行者を魅了】オーストリア各地

豊かな農村地帯を誇るオーストリアは、一定の地域だけでなく、国内各地でアグリツーリズムを楽しむことができます。元々、民宿を兼業する農家が、都市から訪れる旅行者を迎え入れて営業していたのがアグリツーリズムの始まりでした。豊かな自然の中でのアクティビティが脚光を浴び始め、徐々に国内でのアグリツーリズムの規模が大きくなり、1990年代には全農家の約10%が農家滞在のホストをこなすようになりました。

現在ではワイン造り農家での滞在や、放牧小屋での生活体験など、多彩なプログラムが登場し、Expediaなどのホテル予約サイトでもアグリツーリズムを実践している宿泊施設を検索できます。

【ワインテイスティングが有名!】トスカーナ州(イタリア)

イタリアではアグリツーリズムは「アグリツーリズモ(Agriturismo)」と呼ばれ、長い間親しまれてきました。特にイタリアのトスカーナ州では、1960年代半ばに「アグリツーリスト協会」が設立され、具体的にアグリツーリズムが推進されてきました。

トスカーナ州はワインの生産地としても有名で、ワインテイスティングやブドウ・オリーブの収穫など、日本のアグリツーリズムではできない体験が豊富です。

【農場で非日常を体験!】デサ牧場(マレーシア)

「Desa Dairy Farm(デサ牧場)」は、マレーシア・サバ州のキナバル山ふもとにある牧場です。サバ州では、1996年に観光開発マスタープランが制定され、以後観光保護や自然資源を活用した観光産業を推進してきました。デサ牧場は、牛乳の製造だけでなく観光客を受け入れ、様々なプログラムを開催しています。

牧場に広がる緑と静かな街は、その美しさから”小さなニュージーランド”と表現されるほど。旅行者は、乳搾り体験や子ヤギに餌をあげるなど、牧場ならではの体験ができます。滞在目的で来る旅行者の需要に答えるよう、周辺にはホームステイを受け入れる宿泊施設が点在しています。

日本のアグリツーリズム事例5選

続いて、日本のアグリツーリズム事例を5つ紹介します。

【牧場に宿泊し新たな視点を発見】網走市(北海道)

豊かな自然資源を誇る北海道は、アグリツーリズムが進んでいます。今回紹介する綱走市は、動物と触れ合えるふれあいファームを始めとする観光施設が豊富で、農家民宿も点在しています。夏はサクランボ狩り体験が人気です。

綱走湖の側にある農家民宿「ファームイン・マニアの里」は、大きな牧場にあるあたたかみのある宿です。滞在中は手料理と農家さんとの語らいの時間が提供され、ゆったりとした時間を過ごすことができます。

【農家民宿で村を活性化!】飯豊町中津川地区(山形県)

山形県南部に位置する飯豊町中津川地区は、10集落で構成された山村集落です。都市への人口流出に危機感を持った自治体は、農家民宿や移住支援に取り組んできました。その中でも農家民宿は人気を集めており、国内からの旅行者だけでなく海外からの宿泊者も迎え入れています。

地域内にはそれぞれの個性を持つ農家民宿が点在。「農家民宿いろり」では、近くで採れた山菜を使った定食を提供しており、その土地ならではの食を堪能できます。さらに、旅行者は山菜狩りや昔語り体験、冬には田んぼでスノーモービルを楽しめると評判です。

【地域資源を再活用した事例】揖斐川町(岐阜県)

岐阜県揖斐川町は、 茶畑が広がる自然豊かな場所です。市内には農業農村体験ができる滞在型市民農園が点在し、野菜作りやそば打ちを体験することができます。

また、市内にある「ラーニングアーバー横蔵」という宿泊施設は、旧小学校を改修して生まれました。人口減少によって廃校となった場所を観光産業のために使うという、ユニークな地域資源の活用例です。現在では旅行者に体験プログラムも提供しています。

岐阜県は全体的に農家民宿が盛んな地域です。県下の農家民宿を探すときは、グリーンツーリズム情報ポータルサイト「ぎふの田舎へいこう!」がおすすめです。

【愛媛でしか味わえない体験が豊富】内子町(愛媛県)

内子町は、愛媛県南予地方に位置する自然豊かな地域です。自治体は「地域資源を活用した都市とのパートナーシップによる地域づくり」と定義しアグリツーリズム・グリーンツーリズムを推進しています。2004年には「うちこグリーンツーリズム協会」が設立され、農家民宿のPRや情報発信を行ってきました。

内子町のアグリツーリズムは、愛媛県ならではのみかん狩りや山菜採り、こんにゃくづくり、そば打ち、地域で採れた農産物を使って味わう食文化体験などを提供しています。

【アグリツーリズムの大成功事例】宇佐市安心院町(大分県)

大分県北部に位置する宇佐市安心院町は、米やブドウの生産が盛んな地域です。地域全体で都市から積極的に旅行者を受け入れており、特に農家とともに時間を過ごせる農村民泊が注目を集めています。1996年には100人に満たなかった観光客数が、アグリツーリズムを開始した後、現在では年間1万人ほどの旅行者が訪れるほどになりました。

旅行者は、稲刈り体験やブドウ作りのお手伝い、たけのこ掘りなどを楽しめます。「一回泊まれば遠い親戚、十回泊まれば本当の親戚」をキャッチフレーズに、受け入れ農家と家族のような生活を体験できます。

ここまで、国内・海外のアグリツーリズム事例を紹介しました。次は、アグリツーリズムとSDGsの関係を見ていきましょう。

アグリツーリズムとSDGsとの関係

アグリツーリズムの発展は、SDGsにも貢献します。SDGsとは、「Sustainable Development Goals」の略で、2015年に国連で採択された国際社会共通の目標です。日本語では「持続可能な開発目標」と訳されます。

制定された17個の開発目標には、貧困や飢餓といった社会問題から、働き甲斐や経済成長、地球温暖化などの環境問題に至るまで、世界が抱える課題が挙げられています。

ここでは、特にアグリツーリズムと関わりが深いSDGsの目標2つを紹介します。

SDGs目標8「働きがいも経済成長も」の達成に貢献する

- 誰もが働きがいを持ち、生活をするのに十分な収入が得られる仕事に就く

- 持続可能な経済成長を進める

ことを目指しています。

アグリツーリズムは、収入が農業のみに依存しがちな農村地域に、観光を通じて新たな所得や雇用機会を提供します。交流プログラムなどを準備する段階では、農家は改めて農業や地元の魅力を再確認でき、より働きがいを感じることにもつながるでしょう。

SDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」の達成に貢献する

- 陸の生態系を持続可能な方法で守り、再生する

- 生物の多様性を守る

- 土地劣化や砂漠化の阻止

を目標に掲げています。

アグリツーリズムは、旅行者が農村地域を訪れ余暇を過ごす-活動なので、豊かな自然や美しい景観が不可欠です。自治体や農家は旅行者を呼び寄せるためにこれらを意図的に守るようになるため、アグリツーリズムの発展は目標15と深い関わりを持っています。

また、旅行者が農業を体験することで、陸の生態系や良質な土地の重要さに対して考える機会になるでしょう。これが個人のアクションにつながれば、アグリツーリズムはSDGsの様々な目標解決に関わっていると言えます。

まとめ

今回の記事では、アグリツーリズムのメリット・デメリット、実際に成功した事例などを紹介しました。アグリツーリズムでは、旅行者が日々の生活で体験できない農業や郷土料理を楽しむことができます。

さらに、アグリツーリズムの発展によって、農村地域は新たな収入源を手に入れられ、地域経済の活性化につながります。また、アグリツーリズムの発展のためにその土地ならではの景観を守ることで、環境問題解決にも貢献するのです。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、密を避けて静かなところへ出かけたい旅行者も増えていくでしょう。まだアグリツーリズムには課題も残されていますが、こうした要望に応えることで、日本の観光は新たな価値を生み出していけるでしょう。

参考文献

ドイツ・バイエルン州におけるルーラルツーリズムの発展と農村空間の商品化

ドイツのグリーンツーリズム

フランスにおけるファームステイの動向と支援施策

Euro Tour情報ファイル「アグリツーリズム・田舎暮らし・地域復興」

Expedia「オーストリアのアグリツーリズム」

アグリ・プラン

イタリア・アグリトゥーリズモの現状について

デサ牧場公式ページ

Development and challenges of agritourism in Malaysia

網走市観光振興計画 2019

あばしりの農業

地域資源を活かした農村の振興・活性化

岐阜県揖斐川町自治体サイト

NPO法人安心院町グリーンツーリズム研究会

この記事を書いた人

スペースシップアース編集部 ライター

スペースシップアース編集部です!

スペースシップアース編集部です!