2023年6月、いわゆる「LGBT理解増進法」が成立し、同月中に公布・施行されました。文字通り、性的マイノリティへの国民の理解を増進することを目的に立法された法律ですが、具体的にどのようなことが定められているのかご存知ですか?

本記事では、このLGBT理解増進法について、立法された経緯や内容、この法律で変わることを解説し、筆者の考えもご紹介します。

目次

LGBT理解増進法とは?わかりやすく解説

「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」、通称「LGBT理解増進法」はどのような法律なのでしょうか。

LGBT理解増進法(LGBT法案)の目的

立法の目的が第1条に記されているので、確認してみましょう。

- この法律は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵養(かんよう)し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。

簡単にまとめると『LGBTに関する国民の理解が足りないので、この法律で理解増進に向けた取組みの基本的な理念(考え方)を定め、国や地方自治体の役割を明らかにしましょう。

そして国民がLGBTを受け入れる精神を育て、LGBTに寛容な社会を実現しましょう。』ということです。

LGBT法案は差別禁止法ではない

この法律は「理解増進法」であり、多くの当事者団体や野党などが成立を目指していた「差別禁止法」でないのは、抑えておきたいポイントです。

理解増進法にも「不当な差別はあってはならない」という表記はありますが、この法律はあくまでもLGBTの理解増進に関する「基本理念」を定める理念法であり、罰則規定などはありません。そのため、この法律では差別を抑制する効果が十分でないとの指摘が上がっています。

G7広島サミットまでの立法が目指された

理解増進法の成立は、2023年5月のG7広島サミットが一つの契機となりました。

7年ぶりに日本で開催された主要国首脳会議(G7)。

議長国でもある日本は当時、G7加盟国(日本、アメリカ、カナダ、フランス、イギリス、ドイツ、イタリア)で唯一、LGBTに関する差別禁止の規定を持たない国であったことから、サミット開催までに関連法案を成立させるべきという声が与党を中心に上がりました。

法案はサミット開幕の前日に国会に提出されました。結果として成立はサミットの翌月に持ち越されましたが、サミットが立法へのスピードを加速させました。

一方で反対派からは「ポーズをとっただけ」や「G7のための立法」などと揶揄する声も上がりました。

LGBT理解増進法が可決された経緯

LGBT理解増進法は紆余曲折を経て可決に至りました。その経緯を見てみましょう。

議員連盟の発足などの動きが起こる

渋谷区や世田谷区でパートナーシップ条約が生まれた2015年、国会でも超党派で「LGBTに関する課題を考える議員連盟」が成立しました。

2016年には当時の民進党や共産党など野党4党が「LGBT差別解消法」の法案を国会に提出。その頃、与党・自民党内でも「LGBT理解増進法」の法案を整備する動きがあったものの、党内から反対の声もあり、法案提出には至りませんでした。

野党側は「差別解消法」を、与党側は「理解増進法」を計画

ここで押さえておきたいのが、野党陣営が提出したのは「差別解消法」の法案、与党陣営が検討していたのは「理解増進法」であるということです。

性的マイノリティの権利拡大に積極的な姿勢を取る野党側は「差別の禁止や解消」に重点を置き、平等な権利を与えることを目的とした法案を作りました。

そのため差別行為の主体(差別をした人や法人)に対しては、罰則規定を設ける方針でした。

一方で与党側が推す理解増進法は、性的マイノリティへの差別解消も謳ってはいるものの「差別を禁止する」という文言は盛り込まれませんでした。

これは党内で「差別の定義があいまいな中で禁止規定を設ければ、多数派の人権を阻害する恐れがある」などという意見が出たためだと報じられています。

東京オリパラや広島サミットが契機に

その後、2018年にも野党側から同様の法案が提出されましたが成立せず、しばらく動きがない状態が続きました。立法に向けた動き加速の契機となったのが、2021年の東京オリンピック・パラリンピック大会と、先ほど触れた2023年の広島サミットです。

オリンピック憲章には、人種、性別、性的指向、宗教などの理由による、いかなる差別にも反対しています。

開催国として、性的マイノリティの差別を禁止する法律を制定するべきだという機運が高まり、与党内でも法案提出の声が上がりました。しかし、保守派議員からの慎重意見を受け、法案は提出されませんでした。

オリパラの2年後、広島サミットが行われた2023年にようやく成立に至りました。

複数法案が提出、まとまらぬまま成立

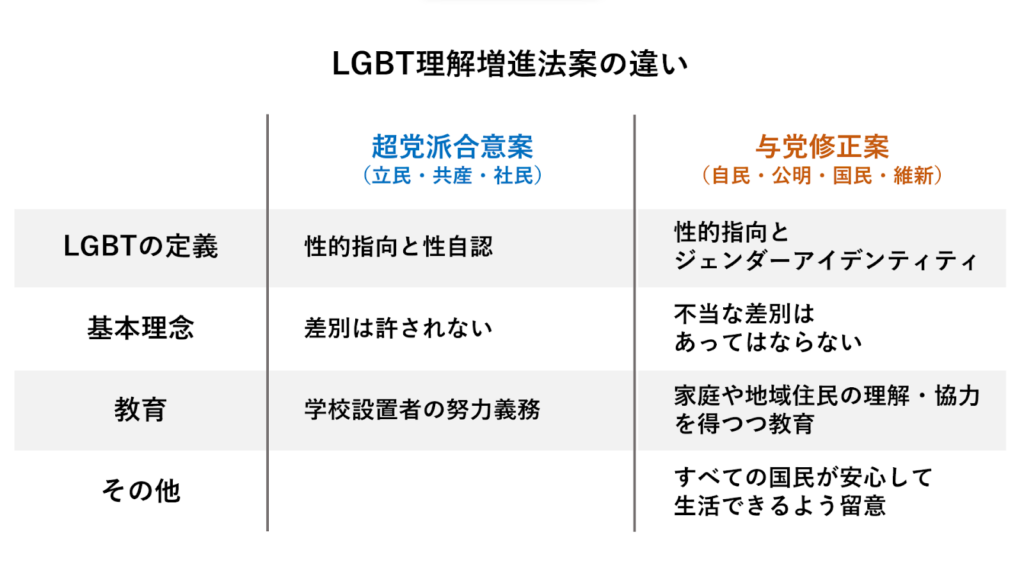

成立に至った2023年の国会では、立憲民主党などが超党派の議員連盟がまとめた法案を提出したものの、最終的には与党の案に日本維新の会や国民民主党の主張を盛り込んだものが可決されました。両案には以下のような差異があります。

立憲民主党は、法案提出時の声明で「合意案は差別禁止を含まず、当事者の尊厳を保護するには不十分ですが、当事者に譲歩をしてもらいとりまとめられたもので、その内容をさらに切り下げる自民党『修正案』を容認することはできない」との考えを示しています。

一方、自民党で法案の推進に力を入れた稲田朋美議員は「成立することが大きな一歩になる」、野党案と異なることについては「核となる中身は変わらない」と言及しています。

LGBT理解増進法(LGBT法案)によって何が変わるのか?

では、LGBT理解増進法の施行によってどのような変化があるのでしょうか。

市民生活は大きくは変わらない

先述のとおり、この法律は理念法で罰則規定などはありません。そのため直ちに市民生活に変化があることはありません。また、一部で取りざたされているトイレや公衆浴場の利用のあり方※についても、法律施行によって変わることはありません。

※悪意ある男性が、法律を盾に自身をトランスジェンダーだと偽り、女性用のトイレあるいは銭湯などの入浴施設に入れるようになるのではと主張されている問題。

企業の取り組み

企業に関しても個人同様、罰則規定などは定められていないため、法律施行によって新たに実施が必要になる取り組みなどはありません。

一方で、第6条には以下のような表記がありますので、これに則った取り組みをしていくことが求められるといえます。

- 事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該労働者の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

罰則はないものの、これに反している企業はコンプライアンス軽視という見られ方をされることも考えられ、法律によりある程度は企業の取り組みが進むかもしれません。

国や自治体の動き

国は、法の定める基本理念に則って施策を策定、実行すると定められています。また理解増進のための基本計画を定めるとしていますが、2024年3月現在、筆者の調べの範囲では基本計画はまだ完成していないようです。

なお、2023年8月に「性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議」が発足し、これまでに4回の会議が開かれているようです。

また、地方自治体も基本理念に則った上で理解増進に関する施策を策定し、実行するよう定められています。

ただし地方自治体については同法の制定前から理解増進に留まらず、パートナーシップ制度など権利拡大の取り組みを行っている自治体も少なくなく、同法施行による変化は限定的との見方もあります。

LGBT理解増進法(LGBT法案)の何が問題なのか

LGBT理解増進法(LGBT法案)の何が問題なのでしょうか。

「理念法」に留まることで実効性が乏しい

LGBT理解増進法は、性的指向やジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解を深めることを目的としていますが、あくまで「理念法」として位置づけられており、罰則や具体的な権利保障が伴っていません。

そのため、差別や不当な扱いを受けた場合でも、被害者が直接的に救済を求める手段がないという課題があります。

現場での差別や偏見の解消には、理念だけでなく実効性のある法的措置が求められていますが、現行法では努力義務にとどまっており、当事者からは「実際の生活は変わらない」「差別禁止法の制定が必要」といった声が上がっています

「全ての国民が安心して生活できる」条文の懸念

法案には「全ての国民が安心して生活できるよう留意する」との条文が新設されましたが、この文言が逆にLGBTQ当事者の権利を制限する懸念が指摘されています。

例えば、自治体の同性パートナーシップ証明制度や差別禁止条例に対し、「安心できない」といった声があれば、取り組みが抑制される可能性があるのです。

当事者や支援団体からは「差別や偏見を助長しかねない」「理解増進どころか抑制法案だ」といった批判が集まっています。

銭湯やトイレ利用に関する誤解と現場の混乱

LGBT理解増進法の議論の中で、「男性が女湯に入れるようになる」「女性や子どもが危険にさらされる」といった誤解が広がりました。

しかし、実際には同法は公衆浴場やトイレの利用ルールを変更するものではなく、厚生労働省の管理要領も従来通り「身体的特徴による区別」を維持しています。

つまり、性自認だけで施設利用が一律に認められることはなく、現場の判断に委ねられています。

それにもかかわらず、誤った情報が拡散されることで、当事者が社会的偏見や差別にさらされるリスクが高まっており、正しい理解の促進が急務となっています

学校での教育に足かせ

LGBTへの理解促進のためには、学校での適切な教育が欠かせません。理解増進法では学校での教育について、以下のように規定されています。

- 学校(中略)の設置者は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその設置する学校の児童、生徒又は学生(中略)の理解の増進に関し、家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ、教育又は啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該学校の児童等の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

ポイントとなるのが「家庭及び地域住民その他の関係者の協力を得つつ」の部分です。この文言は、提出間際になって追加されました。

これは保護者や地域住民に、LGBTの理解増進に懐疑的・否定的な人がいた場合、学校ではこれらに関する教育が出来なくなってしまうということを意味します。

特に、公立の小中学校では近年「コミュニティスクール」という地域参画型の学校運営が推進されており、地域住民からなる「学校運営協議会」が学校での教育内容にもかかわりを持つことが増えています。

理解増進法のこれらの規定のために、これまで学校で行われていたLGBT理解に関する教育を実施できなくなってしまう可能性も考えられます。

「差別する側」への配慮が見られる

条文には「全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意する」という文言も追加されました。一見すると融和的で良い印象を受けますが、保守派の議員などへの配慮として加えられた経緯があります。

つまり多数派、差別する側への配慮により追加されたといえます。

そもそも、マイノリティや弱者の当然の権利を確保するために、マジョリティや強者がこれまで得ていた権益が縮小されるのは自然なことです。

例えば、ある会社が男女平等のために管理職の女性比率を高めるとすると、男性が管理職に就ける割合は減ります。このような現象は平等な社会を作るにあたって、必ず起きる過程です。

またこの一文の追加を巡っては、いわゆる「銭湯・トイレ問題」を掲げる人たちからの声も取り入れられたと言われています。

そのため全国の当事者・支援者らの団体で作る連合会の関係者は「LGBTQの存在がまるで国民の安心を脅かすかのように法律に明記されたことに強い憤りを感じる」としています。

法律を盾に異性のトイレなどへの侵入を試みる犯罪者が問題なのに、無実の人の人権が制限されてしまうのはおかしな話ではないでしょうか。

>>LGBTQ関連の記事はこちらから

SDGsとLGBT法案に関するよくある質問

SDGsとLGBT法案に関するよくある質問を紹介します。

LGBT理解増進法(LGBT法案)の問題点として挙げられる銭湯の女風呂とは?

LGBT理解増進法(LGBT法案)が議論される中で、特に注目されているのが「銭湯の女風呂」問題です。

これは、トランスジェンダーの女性(体は男性だが心は女性と自認する人)が女湯を利用できるかどうかについて、社会的な議論が巻き起こっている点を指します。

現行の厚生労働省の通知では、公衆浴場の利用者の性別は「身体的特徴」で判断することが原則とされています。そのため、体が男性の人が女湯に入ることは認められていません。

しかし、LGBT理解増進法の成立により、「ジェンダーアイデンティティ」という考え方が社会に広がり、性自認を理由に女湯の利用を主張するケースが将来的に増えるのではないかという懸念もあります。

実際、女装した男性が女湯に侵入し逮捕された事件もあり、女性の安心・安全とのバランスが問われています。

一方で、トランスジェンダー当事者自身は、多くが家族風呂を利用するなど配慮しており、LGBT法案が新たな権利を与えるものではなく、理念法であることを理解したうえで、今後も社会的な合意形成が求められています。

LGBT法案は廃止される?

LGBT理解増進法は2023年6月に成立し、施行されていますが、廃止を求める声も一部に存在します。

特に、同法案に対して「差別を助長しかねない」「少数者の権利保護が後退する」といった批判があり、全日本民主医療機関連合会などの団体が廃止を強く求める声明を出しています。

その理由として、多数派の理解が得られないことを理由に、既存の差別禁止条例や同性パートナーシップ制度などが抑制される可能性がある点や、政府が必要な指針を策定することで先進的な取り組みが萎縮する懸念が挙げられています。

一方で、現時点では法案の廃止が具体的に国会で審議されているわけではなく、施行されたままの状態であり、今後も様々な立場からの声を受けて、よりよい法制度となるような議論が続くことが期待されています。

LGBT法案はなぜ問題視されているのか?具体例を紹介

LGBT理解増進法が問題視されている主な理由は、法案の内容が「全ての国民が安心して生活できるよう留意する」といった文言を含むことで、LGBTQ当事者への配慮よりも、多数派への配慮が優先されてしまう懸念があるためです。

この規定により、自治体の同性パートナーシップ証明制度や差別禁止条例などの先進的な取り組みが、「安心できない」といった声によって抑制される可能性が指摘されています。

また、法案審議の過程で「トイレやお風呂の利用」ばかりが議論され、LGBTQ当事者が直面するいじめやハラスメント、自死などの根本的な課題への対応が十分に議論されなかったことも問題視されています。

さらに、学校での教育や啓発活動についても、保護者や地域住民の理解が得られない場合に取り組みが中止される恐れがあると指摘されています。

SDGsとLGBT法案の関係

SDGsは2015年に国連で採択された、2030年までに達成すべき17の国際目標です。「誰ひとり取り残さない(No one left behind)」という理念のもと、貧困や格差、ジェンダー平等、教育、健康、平和など幅広い分野での持続可能な社会の実現を目指しています。

SDGsの17目標の中には「LGBTQ」という言葉は明記されていませんが、ジェンダー平等(目標5)や人権・平等(目標10)、包摂的社会(目標16)など、多様性を尊重し、すべての人が平等に生きられる社会を目指す内容が含まれています。

日本で2023年に成立したLGBT理解増進法は、性的指向やジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解を深め、LGBTQ+に寛容な社会の実現を目指す理念法です。

近年、多くの企業や自治体がSDGsの達成に向けてLGBTQ+への理解促進や支援策を強化しています。SDGsとLGBT法案は、「誰ひとり取り残さない社会」の実現という共通の理念を持ち、包摂的で多様性を尊重する社会の構築を目指しています。

SDGsの達成には、LGBTQ+を含むすべての人の権利保障と理解促進が不可欠であり、LGBT理解増進法の成立はその具体的な一歩といえるでしょう。

まとめ

性的マイノリティの権利確保が他の主要国に比べ遅れていると言わざるを得ない日本。理解増進法の制定は一歩進んだかのように見えますが、実際にはさまざまな問題を内包していることがお判りいただけたのではないでしょうか。

性的マイノリティなどの少数派に寛容な社会の実現には、まだもう少し時間がかかりそうです。

参考

e-Gov法令検索|性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律

内閣府|性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進

自由民主党|LGBT理解増進法が成立 政府に基本計画の策定等求める | お知らせ | ニュース |

立憲民主党|LGBT理解増進法案を国会へ提出

日本共産党|LGBT理解増進法案/塩川議員の討論(要旨)/衆院内閣委

民進党|LGBT差別解消法案を衆院に提出

東京新聞 TOKYO Web|LGBTQ理解増進法案「かなり後退」内容修正へ 合意ほごに動く自民の思惑は? 「性自認」巡る<Q&A>

東京新聞 TOKYO Web|LGBTQへの理解増進法で何が変わるのか? SNSでは不安煽る主張も拡散

Human Rights Watch|日本:東京五輪前にLGBT平等法の導入を

東京新聞 TOKYO Web|LGBTQ法案、全会一致の見通しがないまま…異例の3法案審議 9日、2時間の審議を経て採決へ

朝日新聞社|globe+「LGBT理解増進法案」三つの迷走ぶり その違いは?当事者「現状より悪くなる」

NHK解説委員室|LGBT理解増進法”成立 対立ではなく対話を

一般社団法人 LGBT理解増進会|LGBT理解増進法とは

プライドハウス東京|「LGBT理解増進法」に対する懸念の表明と差別を許さない運用のための声明

佐野社労士事務所|議員立法と内閣立法の相違

この記事を書いた人

田中 宏樹 ライター

台湾第二の都市・台中に暮らしながら、日本語教師とwebライターをしています。自身がセクシャルマイノリティの当事者であり、また日本では公立学校での勤務経験もあるため、マイノリティの人権や教育といったテーマが得意。最近は少し「厄介ごと」のように思われてしまうことも増えてきたSDGsですが、読者の皆さんがもっと「自分ごと」と捉え、「思いやり」の気持ちを持つきっかけになるような記事を目指しています。

台湾第二の都市・台中に暮らしながら、日本語教師とwebライターをしています。自身がセクシャルマイノリティの当事者であり、また日本では公立学校での勤務経験もあるため、マイノリティの人権や教育といったテーマが得意。最近は少し「厄介ごと」のように思われてしまうことも増えてきたSDGsですが、読者の皆さんがもっと「自分ごと」と捉え、「思いやり」の気持ちを持つきっかけになるような記事を目指しています。