日本をはじめ先進国は、いずれも高い生活水準を誇ります。しかしその一方、経済的豊かさを享受できず、密かに苦しい生活を強いられている人々が少なくありません。こうした「見えない貧困」に苦しむ人々は昔から一定数おり、その割合は年々増えています。豊かなはずの社会に、なぜ見えない貧困が存在するのでしょう。そして、この窮状をどうすれば解決できるのでしょうか。

目次

見えない貧困とは

そもそも見えない貧困とは、どのような状態を指すのでしょうか。

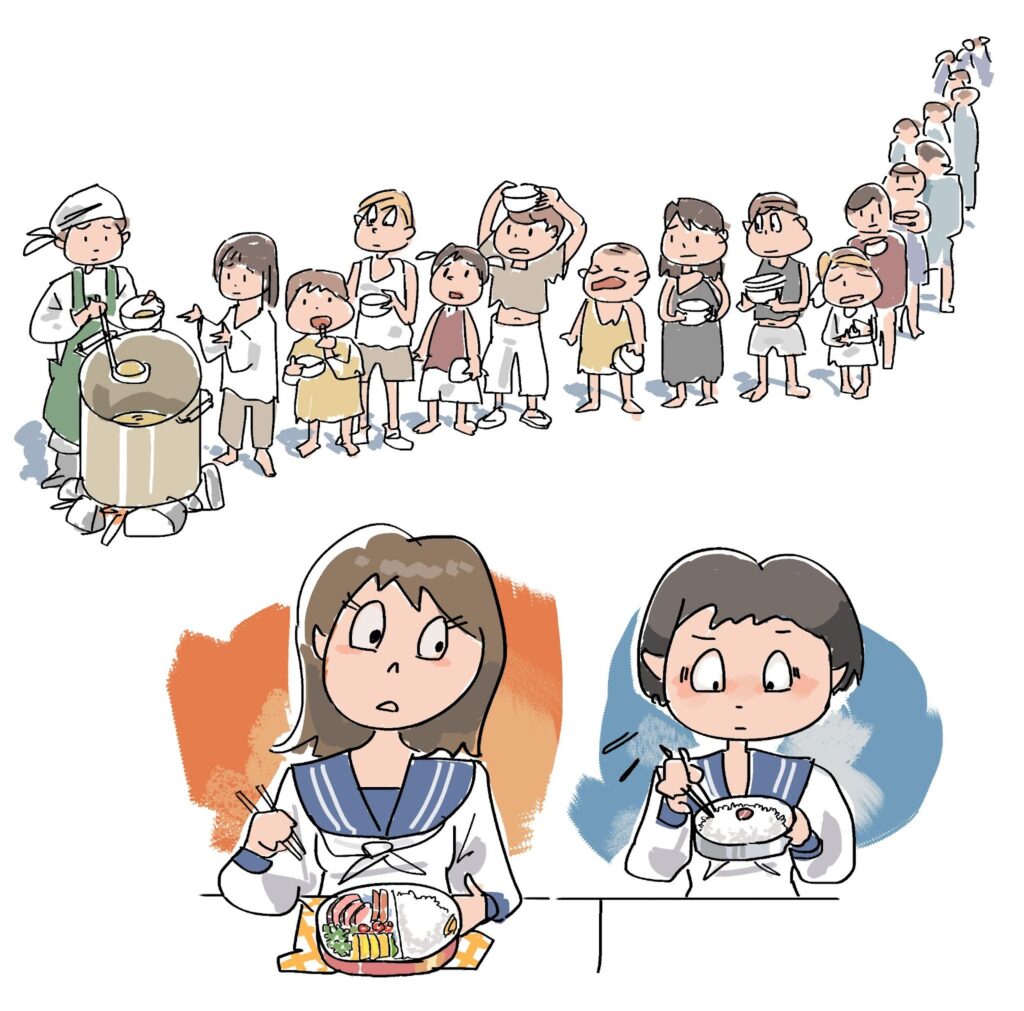

私たちが貧困と聞いて思い浮かべるのは、住まいを失って路上で暮らす人や、老朽化したアパートで家具・衣類・食料もない生活を送る人かもしれません。

こうした生きるための最低限の生活水準を下回る状態は「絶対的貧困」と呼ばれ、世界銀行では一日2.15ドル未満で暮らす状況と定義されています。

しかし、現在深刻化している見えない貧困とは、

- 外見や普段の様子だけでは貧困に見えない

- 金銭面だけでなく、社会的、心理的にも困難を抱えている状態

のことをいい、はたから見ればごく普通の人や家庭に見えながら、実際には何らかの形で生活に困窮しているという場合がほとんどです。

そして、現在の社会で見えない貧困を指す言葉として使われているのが、相対的貧困です。

相対的貧困について

相対的貧困とは、ある社会において、標準的な生活水準よりも著しく低い状態のことを言います。基準となるのは

等価可処分所得=世帯の手取り収入を世帯人数の平方根で割った値

で平均的な所得を算出し、その中央値の半分(50%)未満の収入しかない状態が相対的貧困と呼ばれる状態になります。

日本の場合、2021年の一人当たり可処分所得の中央値は254万円です。つまり

- 単身世帯の場合=127万円未満

- 3人家族の場合=220万円未満

- 4人家族の場合=254万円未満

という可処分所得しかない世帯が、相対的貧困層に該当します。

これは後の章で説明するタウンゼントの貧困測定方法を単純化したものですが、この50%というラインに科学的根拠はなく、60%あるいはそれ以上にするべきという議論もなされています。

見えない貧困の具体事例

こうした数字を見ても、今ひとつピンとこない方もいるかもしれません。

しかし、見えない貧困は私たちの生活の至る所にその萌芽が見てとれます。

事例①体験格差

見えない貧困に関連して近年問題視されているのが体験格差です。体験格差とは、子どもが学校外での体験を得る機会が、家庭の経済状況や住む地域などに左右されることです。

例えば、

- お金がかかる部活を選べない、部活自体に入れない

- 電車通学ができず、自転車で通える学校しか選べない

- 美術館やコンサート、演劇など文化的体験に費やすお金がない

といった具体例があり、他にもさまざまな格差が日常に広がっています。

特に直近1年で学校外の体験が全くない子どもは、年収300万〜599万円の家庭で約2割、300万円未満では約3人に1人に上ります。これは単にお金がないだけではなく、親が子どもに与える「文化的資本」、つまり本や芸術・スポーツなど文化や学習を重んじる価値観や行動様式、習慣にも大きく関わるのです。

事例②学力格差

収入が高い家庭と低い家庭とで如実に差が現れるのが、子どもの学力格差です。

貧しい家庭では、親の文化的資本の低さや不十分な食事・栄養環境、家庭環境の問題などで、子どもが学習に打ち込める環境が整いません。こうした家庭では

- 感情の言語化や言葉の使い方が苦手(知らない語句が多い、物事を順序立てて話せない)

- 学力やIQ以外の自己肯定感や忍耐力、協調性などが低い

などの学力以外の見えない能力が低い子どもが多く、将来的な学習能力に差が出るおそれが指摘されています。

収入の差は高等教育を受ける機会にも反映されます。例えば、

- 親が子に大学以上の進学を望む割合:非貧困層世帯で67.2%、貧困層世帯は25.9%

- 東京大学の学生の4割超が私立中高一貫校出身で保護者の世帯収入が950万円以上、450万円未満は10.8%

- 5割近くの大学生が何らかの奨学金を受給

- 児童養護施設出身者の大学進学率はわずか1割強

- 生活保護受給者の大学進学は認められていない

など、見えない貧困は子どもの進学や進路を大きく制限しているのです。

非正規労働者の困窮

大人の「見えない貧困」で深刻なのが非正規雇用の問題です。非正規雇用は既に労働者の4割以上を占めており、どれだけキャリアを重ねても年収が200〜300万円台から上がらないケースがほとんどです。こうした層の生活実態を見ても、

- 30代女性・派遣

- 月収17万円、家賃・固定費で7万7,000円、社会保険料3万8,000円、奨学金返済約1万1,000円で、生活費は残りの約4万3,000円のみ

- 40代男性・契約社員(飲食店を廃業)

- 共働きで手取り32万円、住宅ローン返済6万円、固定資産税年7万円、子ども2人の教育費

- 40代男性・非正規で3つの仕事をかけもち

- 月収17〜20万円、家賃4万8000円、光熱・通信費1万6,000円、公的保険料4万2,000円などで手元に残るのは5〜8万のみ

など「生きていけないほどではないが余裕がない生活」が多いことがわかります。

特に深刻なのは独身女性です。彼女たちは非正規で働いていることが多く、40代以降になると、若者支援や就労支援、子育て支援などあらゆる支援の対象外となってしまうことがほとんどです。

2024年に施行された女性支援新法は、こうした状況を改善することが期待されています。

見えない貧困に関する研究

見えない貧困という考え方が知られるようになったのは、そう新しいことではありません。

そこには、貧困が社会問題として認識され、「貧困とは何か」について議論されるようになった歴史があります。詳しく見ていきましょう。

絶対的貧困理論:19世紀末~20世紀初頭

貧困が社会問題として認識されるようになったのは、産業革命が始まり、資本主義下で労働者の困窮状態が問題視され始めた19世紀末のイギリスです。

ブースの貧困調査

絶対的貧困の理論を最初に示したのは資本家のチャールズ・ブースです。

彼は労働運動の激化による生産停滞に危機感を抱き、貧困調査を行います。

その結果、東ロンドン住民の30.7%が貧困基準以下で暮らし、貧困の原因が不安定就労と低賃金にあることを明らかにしました。

ブースは週18〜21シリングを貧困線とし、労働者階級をA〜Hの階層に分類しました。

こうしたブースの貧困理論の特徴は

- 貧困とみなす生活水準が非常に低い(食べられるか否か)

- 優生思想:A=最下層、B=極貧層の性質を遺伝性と断定し、救済に値しないA・B層労働者の社会的排除を主張

- 貧困を生んだ階級など社会的背景には注目していない

などであり、こうした考え方は現在では大きな問題がありますが、当時の社会では当然のことと考えられていました。

ラウントリーの研究

同じ時期に資本家のシーボーム・ラウントリーがブースの調査に触発され、イギリスの地方都市ヨークで貧困調査を実施します。

ラウントリーの研究によって、ヨークの全人口の27.84%が貧困層であり、その割合は都市も地方も変わりがないことが明らかになりました。

ラウントリーの研究は、労働者を「生活実態」で区分したブースとは違い「数値」によって単純化を行ったのが特徴です。ここで彼は貧困を

- 第一次貧困=肉体的能率保持のために必要な最低限度に足りない家庭(9.91%)

- 第二次貧困=総収入が肉体的能率を保持するのにギリギリ足りる家庭(17.93%)

と定義します。しかしこれは貧困を肉体的生存の側面に限定して理解し、人間の尊厳や社会的生存という視点を無視するものでした。

相対的貧困理論:20世紀半ば

ブースやラウントリーの研究から半世紀以上が経過した1960年代には、新しい貧困が議論されて貧困の概念が拡大していきます。

その背景には、

- 戦後、多くの社会正義が世界的に合意され、社会へ浸透

- 労働者階級が社会的に強力化(イギリス労働党政権の成立など)

などの影響から「貧困は普通の生活を維持できないほどの所得の欠如」という認識が広まっていきます。こうした状況を受け、1970年代から提示されたのが相対的貧困理論です。

べヴァリッジの社会保障計画

イギリスの経済学者・政治家ウィリアム・べヴァリッジは、1942年に提示した社会保障計画に基づき、戦後に

- 社会保険制度が主たる柱

- 公的扶助制度(日本の生活保護)が補助的な役割

という社会保険制度拡充に乗り出します。

ただしこの制度は、男性が正規雇用、女性が家事労働という役割分担を前提とするものでした。つまりこの時代の相対的貧困における「普通の生活」は、男性が外で働き、女性が家を守るという性別役割分担と家父長制によって成り立っていたのです。

タウンゼントの貧困理論

こうした相対的貧困理論の代表的論者がイギリスの社会学者、ピーター・タウンゼントです。タウンゼントは貧困を「あってはならない生活状態」と定義し、相対的剥奪という概念を提唱します。相対的剥奪とは、

- 家庭に冷蔵庫がない

- 家庭に水洗トイレ、流し、蛇口、備え付けの風呂またはシャワー、ガスなどがない

- 一週間のうち大半で調理した朝食を食べなかった

- 直近2週間以内に娯楽のために、午後または夕方外出しなかった

など、当然とされていることができない生活様式であり、他者や社会との関わりによる人間としての生活が維持ができない状態である、ということです。

ただし、上記の相対的剥奪の条件として上げられた指標は社会の価値判断ではなく、彼自身の価値判断によるものでした。またタウンゼントの研究も「男性=仕事/女性=家庭」という性別役割分担から脱却できていないことにも注意が必要です。

社会的排除理論:20世紀後半~現在

タウンゼントと同時期の1960〜70年代には、フランスを中心に社会的排除理論に基づく貧困研究が始まり、1980年代以降欧州で拡大を見せます。

社会的排除とは

- 所得の欠如より広い意味を持つ

- 「社会参加の阻害」であり、家族主義的な役割遂行型ではなく、一人の市民としての自己決定型社会参加であるべき

- 市民として保障される自由・権利へのアクセスが阻害される生活状態という意味も含む

- 差別や社会的不利についても問題視する概念である

ものであると定義され、貧困とは「幸福追求を阻害する自由の欠如と権利の不全」であるとしています。

これに対しイギリスの貧困問題研究者ルース・リスターは、貧困は所得の欠如であり、政治的な意味合いの強い社会的排除理論は貧困の代替ではないと否定的に評価しました。

センの潜在能力アプローチ

社会的排除理論について画期的な観点から論じたのがノーベル経済学者アマルティア・センです。

センは、世の中の多様な財を必要に応じて自らの幸せに役立てる行為を「機能」と呼び、その機能を発揮できる能力を「潜在能力(ケイパビリティ)」と位置付けます。そしてこの「潜在能力アプローチ」は、貧困を単に所得が低いことのみに捉えず、

- 人間が発揮すべき潜在能力が何らかの理由で剥奪されている状況こそ貧困

- 貧困も所得だけでなく多元的に捉えるべき

- 教育や生活水準などさまざまな側面

といった、多元的貧困として考えるべきであることを提唱し、貧困の概念にも大きな意味を与えるものとなっています。

見えない貧困に気づかないのはなぜなのか

見えない貧困は、確かに外からは見えづらいものの、全く見えないものでもありません。

福祉に頼ることへの忌避感

貧困に気づきにくい背景には、当事者が生活保護などの福祉施策を使うことを嫌がり、周囲に相談せず隠してしまい、表に出さないという事情があります。そこには、

- 貧困は自己責任

- 福祉に頼ること、働けないことは恥である

という日本人の強い自助・自立意識が根底にあり、それが貧困当時者にとっては強い自罰意識へとつながっています。

生活困窮層の中での分断が進んでいることも、福祉への忌避感につながっています。

非正規雇用など低賃金で働く人々の中には、月収が生活保護の扶助水準を下回るケースも少なくありません。こうした人々は、自分たちに届かない福祉制度への不信感が強く、それが生活保護受給者への嫉妬や怒りへとつながっています。

貧困の解像度の低さ

福祉制度への忌避感を生む強い自助意識の背景には、私たちの貧困に対する解像度の低さがあります。

世界的には、貧困とは「市民的生存にふさわしくない生活状態」とされ、相対的貧困を超えた社会的排除まで議論されているのが常識です。

しかし日本ではそうした常識が浸透せず、いまだに「貧困=食うや食わずの絶対的貧困」と捉える人が多く、こうした認識が広まっていません。

そのため、「家に漫画やテーマパークのグッズがある」「スマホを持っている」などの理由だけで、貧困家庭が非難されてしまうのです。

行政の水際作戦と政治家の生活保護叩き

国や行政の「生活保護を使わせない」姿勢も福祉制度への忌避感を生み、見えない貧困を助長しています。

群馬県桐生市では、職員による申請者への罵声や恫喝、一日1,000円しか支給せず満額を支払わない、本人の同意なしに受領簿へ押印するなどの問題が発覚しました。

こうした生活保護の申請を拒む「水際作戦」は全国で問題化しています。

さらに、生活保護費削減を進める自民党議員による「生活保護を恥と思わないのが問題」などのたび重なる生活保護叩き発言も問題です。

これは、公権力が制度や利用者の人権を軽視し、自治体や市民に偏見と憎悪を広めるものであり、容認できない発言と言わざるを得ません。

世界と日本の見えない貧困の現状

世界的な貧困問題では、中東やサハラ以南のアフリカ諸国など、絶対的貧困に喘ぐ国が多いことがフォーカスされがちです。しかし、生活水準が高い先進国と呼ばれる国でも見えない貧困は当然存在します。

世界の状況

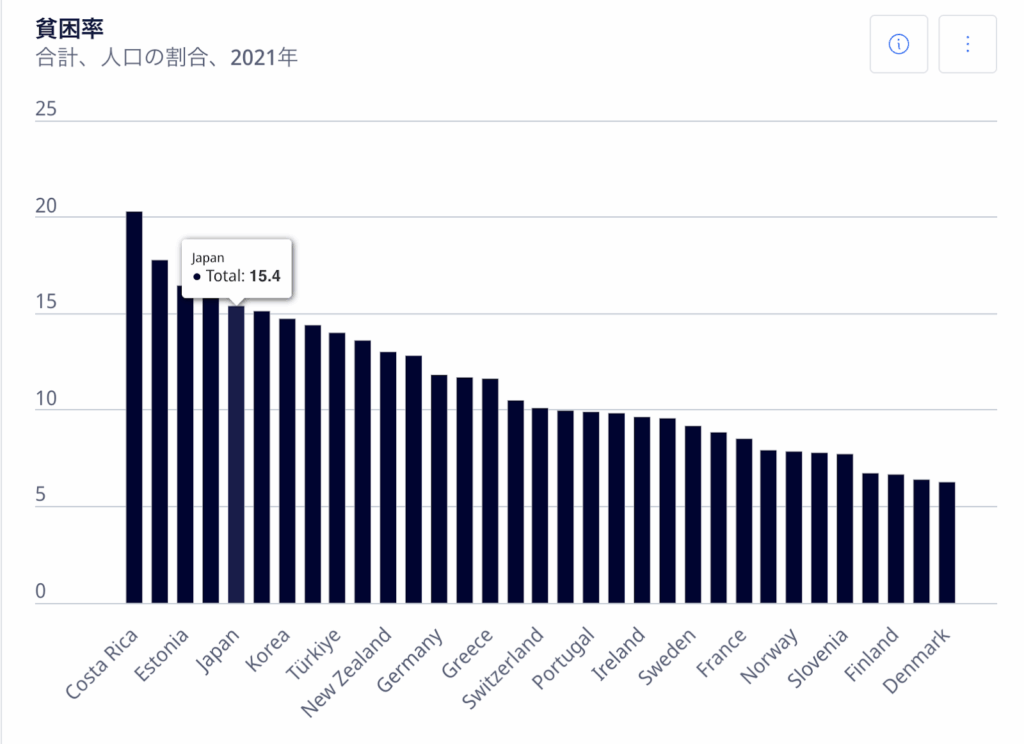

2022年の時点で、OECD諸国で相対的貧困率が最も高いのは南アフリカの27.7%(データは2017年)、2位はコスタリカで21%となっています。

G7で最も相対的貧困率が高いのはアメリカ(18.1%)で、全体でも4位に入っています。

以下

- イギリス:11.8%(22位)

- イタリア:12.2%(20位)

- オランダ:7.4%(37位)

- フィンランド:6.7%(40位)

- 韓国:14.9%(12位)

- オーストラリア:12.6%(19位、2020年)

- メキシコ:15%(11位)

となっており、OECD諸国の平均が約12%であることを考えると、アメリカ、韓国は相対的貧困率が高く、逆にオランダやフィンランドの他、ノルウェー、デンマークなど社会保障が充実している北欧諸国で相対的貧困率が低いことがわかります。OECD諸国の中で最も相対的貧困率が低いのはアイスランドで、4.9%(43位)です。

日本の現状

一方、日本の相対的貧困率は2021年で15.4%と、約6人に1人が相対的貧困状態です。

これはOECDの中でも10位、韓国やメキシコをも上回り、先進国ではアメリカに次いで劣悪であることがわかります。

17歳以下の子どもの相対的貧困率も11.5%と深刻です。これは、約7人に1人が見えない貧困に苦しんでいることになります。

このまま子どもの貧困を放置していけば

- 進学率の低下や中退率の増加

- 非正規雇用の増加

- 生涯所得の減少

- 生活保護などの社会保障給付の増大

といった問題が深刻化することが指摘されており、その結果、将来の所得は約43兆円、財政収入は約16兆円減少するとも試算されています。

そのため政府は子ども支援の強化を打ち出しているものの、子育て家庭以外の大人の「見えない貧困」対策は遅々として進んでいません。

見えない貧困の解決策

では、こうした見えない貧困を解決するために、今の日本でどのような対策が求められているのでしょうか。

貧困への正しい理解を広める

まず私たちに必要なのは、貧困を正しく理解し、その解像度を高めることです。

そのためには、社会的排除理論のもと、

- 貧困とは誰もが保障される社会的つながりや自由・権利が得られない状態

- 貧困は本人の責任だけでなく、制度や環境によって誰でも陥り得るもの

- 貧困は真面目さや努力だけでは抜け出せないもの

といった認識を学び、広めることで、絶対的貧困や自己責任論への思い込みをなくすことが重要です。

貧困を生む社会構造を知ることは、当事者の罪悪感や羞恥心を軽減し、不十分な対策を行政や国に促す上でも不可欠と言えるでしょう。

社会保障制度の改革

見えない貧困の解決は本来、自助・共助頼みではなく国・行政の責務であり、社会保障制度の改革は待ったなしと言えます。

公益財団法人アジア成長研究所・八田達夫氏は、

- 所得補給(給付付き税額控除)制度導入

- 基礎年金と健康保険の税方式化

- 生活保護脱却時点における自立助成給付金の拡大

などの施策を導入することで、

- ワーキングプアの可処分所得引き上げ

- 労働インセンティブを付与し生活保護からの脱却を促す

- 「130万円の壁」の抜本的な解決

が可能になると提案しています。こうした解決策の検討に加え、最低賃金の大幅引き上げによる非正規労働者の待遇改善、セーフティーネットとしての生活保護制度の啓発などの取り組みも求められます。

ベーシックサービスの導入

見えない貧困への解決策として注目されているのがベーシックサービスです。

ベーシックサービスとは慶応義塾大学の井手英策教授が提唱している施策で、生存に不可欠な教育、医療、介護、子育て、障害者福祉などの基礎的サービスを、所得を制限せずあらゆる人に無償で給付するというものです。

ベーシックサービスの特徴としては

- 給付対象はあくまでサービスである

- 給付サービスは人間の生存に不可欠な基礎的なものに絞る

- 所得制限を設けず全ての人を対象にする

ことであり、国民全員に現金を配るだけのベーシックインカムとは異なります。

どれだけ最低賃金が上がって所得が増えても、ベーシックインカムで現金を給付されても、物価高騰や公共サービスの有料化が起きては、見えない貧困は解決されません。しかし、ベーシックサービスが導入されれば、生活と生存が保障され、所得による格差社会から、共通のリスクに備える社会への転換が可能になるのかもしれません。

見えない貧困とSDGs

見えない貧困への対策は、SDGs(持続可能な開発目標)の目標1「貧困をなくそう」と直結していることは言うまでもありません。この目標は「あらゆる場所のあらゆる貧困を終わらせる」ことを掲げており、全てのターゲットが見えない貧困と関連してきます。

さらに見えない貧困の解決は、目標1のみにとどまらず、

目標3「すべての人に健康と福祉を」

目標4「質の高い教育をみんなに」

目標5「ジェンダー平等を実現しよう」

目標8「働きがいも経済成長も」

目標10「人や国の不平等をなくそう」

という、人間が社会で生きていくために必要な全ての要素を満たすための目標をも同時に実現させるものです。

>SDGsに関する詳しい記事はこちらから

まとめ

見えない貧困は、私たちの先人が長年取り組んできた課題です。

にも関わらず、近年の新自由主義やグローバル経済の広がり、コロナ禍や不安定な国際情勢の影響で、問題はむしろ深刻化する一方です。

そして現在の日本では、独特の国民感情も加わり、弱い立場の人々への風当たりが一層強まっています。

しかし、今や誰もが些細なきっかけで見えない貧困に陥るリスクを抱えています。

皆が貧困を自分ごととして理解を深め、困窮者に寄り添いながら政治や行政に声を届けていく。それが社会で生きていく一人として私たちに必要なことではないでしょうか。

参考文献・資料

貧困とは何か : 「健康で文化的な最低限度の生活」という難問/志賀信夫著.筑摩書房, 2025.

貧困理論入門-連帯による自由の平等/志賀信夫著. 堀之内出版,2022年5月

人生は生い立ちが8割 見えない貧困は連鎖する/ヒオカ著.集英社,2025年2月

お金がありません 17人のリアル貧困生活/増田明利著.彩図社,2023年5月

世界 2023年5月号,2023.05.01,969号:特集2,見えない貧困/座談会 透明にされた「中高年シングル女性」の困難/和田靜香 大矢さよ子 植野ルナ 金涼子 p186

「新しい生活困難層」とは 分断社会の「見えない貧困」/宮本太郎(中央大学)p209

見えない貧困例:私たちが気づかない日常の困難とは|ToppuRei

絶対的貧困とは?相対的貧困との違いは?貧困問題をわかりやすく解説!世界や日本の現状・原因も紹介 – Spaceship Earth(スペースシップ・アース)|SDGs・ESGの取り組み事例から私たちにできる情報をすべての人に提供するメディア

相対的貧困とは? 定義と現状、解決につながる対策を紹介:朝日新聞SDGs ACTION!

子どもの「体験格差」とは?現状や問題点、私たちができることを紹介

「見えない」生活困窮者-どこに居て、なぜ可視化されないのか?|調査情報デジタル

世界の貧困率 国別ランキング・推移 – GLOBAL NOTE

困難な問題を抱える女性への支援|厚生労働省

八田達夫 日本の貧困率と社会保障財源 公益財団法人アジア成長研究所/Working Paper Series Vol. 2025-11,2025年6月

「桐生市事件」から見えた違法行為と国の責任――権利としての生活保護を阻むものとは – Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)

高齢社会をよくする女性の会・大阪会報 第119号・P4-5_井手英策氏講演 wabas大阪.pdf

この記事を書いた人

shishido ライター

自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。

自転車、特にロードバイクを愛する図書館司書です。現在は大学図書館に勤務。農業系の学校ということで自然や環境に関心を持つようになりました。誰もが身近にSDGsについて考えたくなるような記事を書いていきたいと思います。