2011年3月、日本は東日本大震災に見舞われ多くの人が亡くなる大惨事が起きていました。同じころ、アラブ諸国では「アラブの春」とよばれる民主化運動が起きて世界の注目を集めていました。

アラブ諸国で長期独裁政権を築いていたチュニジアのベンアリ大統領、エジプトのムバラク大統領、リビアのカダフィ大佐、イエメンのサレハ大統領が政権の座を追われ、日本や欧米諸国は民主的な政権の樹立を期待しました。

しかし、数年後のアラブ諸国は私たちの予想と大きく異なる状態となっていました。

本記事ではアラブの春の内容やその後のアラブ諸国の様子、アラブの春における日本政府の支援などについて解説し、SDGs目標16との関係について考えます。

目次

アラブの春とは?なぜ起きた?結果は?わかりやすく解説

【アラブの春の全体像】

アラブの春とは、2010年12月にチュニジアで始まった民主化運動(ジャスミン革命)から始まったアラブ諸国における民主化運動の総称です。*4)

きっかけは、チュニジアの若者による焼身自殺でした。失業や政治腐敗に対する抗議が大規模なデモに発展し、翌年1月には長年続いたベンアリ政権が崩壊。これが周辺のアラブ諸国へと波及し、エジプトではムバラク政権、リビアではカダフィ政権、イエメンではサレハ政権が相次いで倒されました。

一方で、シリアではアサド政権が民主化デモを徹底的に弾圧。ロシアの支援も受けながら内戦に突入し、その混乱は2023年時点でも続いており、多数の死者や難民を出しています。

一連の動きによって独裁政権は崩れましたが、その後の政情は安定せず、エジプトでは軍政が再び復活するなど、多くの国で混乱が継続しています。アラブの春は理想と現実のギャップを浮き彫りにしました。

アラブ人・中東地域・イスラム世界の違い

次に、アラブの春について理解を深めるために押さえておきたい「アラブ人(アラブ諸国)」、「中東地域」、「イスラム世界」について見ていきましょう。

アラブ人とは

アラブ人とは、もともとアラビア半島にすむ人々を意味する言葉でした。しかし、イスラム教がアラビア半島から各地に広がるにつれ、アラブ人の意味も変化しました。現在では、

- 西アジアから北アフリカの地域に住むアラビア語を母語とする人々をアラブ人

- アラブ人が主体となった国のことをアラブ諸国

といいます。*1)

中東地域

中東とは、ヨーロッパから見て東方でありながら極東(中国や日本など)よりはヨーロッパ寄りの地域につけられた呼び名です。アフガニスタン以西の西アジアを指しますが、リビアより東側の北東アフリカを含めて中近東と呼ばれることもあります。場合によってはより広い地域を指すこともあります。*2)

イスラム世界

イスラム世界とは、イスラム教徒が住民の中で大多数を占める地域のことです。アラブ諸国の全てと中東地域の大半を含みます。それ以外にもイスラム教徒が多いインドネシアやバングラデシュなどもイスラム世界と考えられます。*3)

今回は「アラブの春」を、イスラム教が多数を占める中東地域のアラブ人国家で起こった民主化運動として取り扱います。

アラブの春の変遷

アラブの春は狭義では2010年から2012年までの民主化運動を指しますが、その後、さまざまな影響をアラブ諸国の人々に与えました。ここでは、アラブの春の変遷を詳しく見ていきましょう。

アラブの春に関する年表

アラブの春の始まりから、最近の動向まで年表でまとめました。

| 2010年 12月 | チュニジアの青年が焼身自殺 |

| 2011年 1月 | チュニジアでベンアリ政権崩壊 |

| 2011年 2月 | エジプトでムバラク政権崩壊リビアでカダフィ政権と東部の反体制派が武力衝突 →リビアが内戦状態となる |

| 2011年 4月 | シリアでアサド大統領が民主化運動を弾圧 →その後、内戦に発展 |

| 2011年 10月 | カダフィ大佐が殺害され反体制派が勝利 |

| 2012年 2月 | イエメンでサレハ大統領が退陣 |

| 2013年 7月 | エジプトでクーデターが勃発し、軍政が復活 |

| 2014年 4月 | 第二次リビア内戦がはじまる |

| 2015年 1月 | イエメンで内戦開始 |

| 2021年 8月 | チュニジア議会の機能が無期限で停止される |

きっかけはチュニジア人青年の焼身自殺

アラブの春のきっかけは、チュニジア中部の街で起きた青年の焼身自殺でした。この青年は無職でしたが家族の生活を支えるため、屋台で野菜を売ろうとしました。ところが、警察官が彼の荷物を没収してしまいます*7)。

行く末を悲観した青年は、屋台を奪われた市庁舎の前でガソリンをかぶって焼身自殺をしてしまいます。*8)

イスラム教は土葬が原則です。その理由は、聖典コーランで死後の復活が約束されているからです。もし、火葬で遺体が失われてしまうと、死後に復活するための体が亡くなってしまうため、土葬でなければなりません。*9)

この背景がある中で、青年は自分の体を失う焼身自殺を行いました。このことはイスラム教徒が大多数を占めるチュニジア人に大きな衝撃を与えます。この事件は23年間の独裁で腐敗しきっていたベンアリ政権に対する国民の怒りに火をつけました。

SNSによる影響

彼の焼身自殺の様子はSNSで瞬く間にチュニジア全土に広まります。こうした動きをさらに広めたのがカタールに本社を置く中東の衛星放送局「アルジャジーラ」でした。SNSやアルジャジーラの報道で事実を知ったチュニジアの人々は、各地で政権打倒のデモを実施します。*10)

これに対し警察隊は力でデモを鎮圧しようとし、デモ隊と各地で衝突しました。するとその様子が、またSNSによって瞬時に世界各国に伝えられます。業を煮やしたベンアリ政権はブログを検閲・削除するといった対抗手段を取りました。*8)

ところが、この削除がベンアリ政権の弾圧の信憑性を証明する結果となり、反政府運動がさらに加速しました。結局、反政府運動を抑えきれなくなったベンアリはサウジアラビアに亡命するしかありませんでした。この一連の動きをジャスミン革命といいます。

アラブ諸国へ拡大

チュニジアのジャスミン革命は周辺諸国にも拡大しました。最初に飛び火したのはアラブ世界の大国エジプトです。エジプトもチュニジアと同じく長期独裁政権の国でした。

エジプトのムバラク大統領は1981年に就任してから、30年にわたってエジプトを支配してきた人物です。長期政権に対する国民の不満がたまっていたのはチュニジアと同じでした。ジャスミン革命の影響でエジプト国内でもデモが頻発するようになり、2011年2月にムバラク政権も崩壊します。*8)

同じころ、チュニジアの隣国であるリビアでも東部の街ベンガジで人権活動家が拘束された事件をきっかけに混乱が拡大しました。そして、カダフィ派と反カダフィ派の内戦に突入し、同年10月にカダフィが殺害されました。*8)

こうした動きはアラビア半島南部のイエメンにも波及します。2010年12月に起きた反政府デモは、2011年1月にはサレハ大統領の辞任を求めるデモとなり、各地に拡大します。結局、同年11月にサレハ大統領は辞任し政権が交代となりました。*12)

長期独裁政権が続いていたチュニジア・エジプト・リビア・イエメンで政権が崩壊したことはアラブ諸国のみならず、世界に大きな衝撃を与えました。

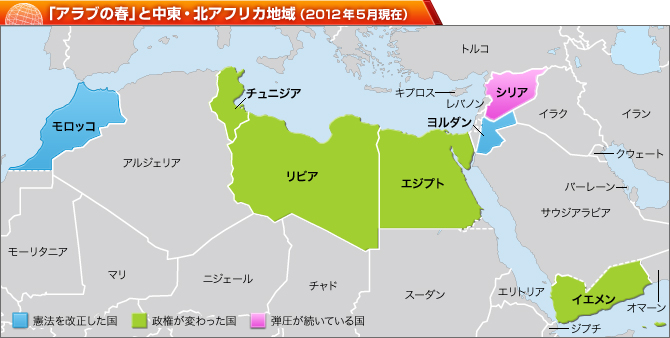

これに触発され、バーレーンやオマーン、クウェート、ヨルダン、モロッコ、アルジェリアなど各国で大規模な民主化運動がおこりました。バーレーンやヨルダン、モロッコでは憲法改正が実現するなど、民主化の進展が見られました。*5)

挫折

アラブ世界のみならず、世界各地に衝撃を与えた一連の動きを欧米諸国のメディアは「アラブの春」と呼びました。これにより、各国で民主化運動が進展すると期待されました。しかし、実際にはアラブの春はほとんどの国で挫折し「アラブの冬」を迎えます。

民主化運動でムバラク政権が崩壊したエジプトは、一時期選挙によって「ムスリム同胞団」が政権を握ります。ところが、その政権の失政がきっかけで国民の間に不満が貯まると、軍がクーデターを実行し、権力を取り戻します。

リビアでは独裁政権によって抑え込まれていた地域対立や部族対立が再燃し、激しい内戦に突入してしまいます。イエメンやシリアの場合は、国内対立に加えて外国からの介入で内戦が激化しています。こうしたことから、アラブの春は挫折・失敗したと評されるのです。各国の詳しい状況については後ほど解説します。

アラブの春後の動き

アラブの春後、ISILの台頭と政権側によるSNSの統制という2つの動きが見られます。

ISILの台頭

アラブの春後の混乱に乗じて勢力を拡大したのがISILでした。ISILはイラクやシリアを拠点に活動するイスラム教スンニ派の過激組織で、「カリフ国家」を自称しています。*13)

ISILはイラク戦争で弱体化したイラクで勢力を拡大していました。2011年以降、アラブの春の弾圧をきっかけに内戦状態となっていたシリアに侵入し、シリア北部のラッカを「首都」として周辺地域を実効支配します。*13)

その後、イラク政府軍の態勢立て直しやアメリカ主導の反ISIL有志連合による攻撃で支配領域を失いました。それでも、シリア・イラク両国に1万人程度の戦闘員が残存しているとされます。*13)

SNSによる民衆統制

アラブの春では、SNSが大きな役割を果たしました。1つはデモの動員、もう1つは情報統制の破壊です。SNSは組織がなくても、多くの民衆を集めるのに大いに役立ちました。また、政権側が流す情報が偽りであることを民衆に告げる役割も果たしています。

SNSの威力を目の当たりにした各国政府はSNSを利用した統制を強化しています。たとえば、エジプトではインターネット上で政府を批判する動きへの監視・規制を強化しました。*14)

ネット上の動きを監視するための予算や人員を確保したり、法律や制度を作り上げ、反政府的な動きをする人物を逮捕するといった事例もみられます。*14)

アラブの春における世界への影響

アラブの春の全体像や流れを中心に解説してきました。ここからは、アラブの春の影響を特に強く受けた5つの国について詳しく解説します。

チュニジア

ベンアリ政権崩壊後、チュニジアでは民主的な憲法制定など民主化が進められてきました。アラブの春によって混乱に陥った周辺諸国と異なり、アラブの春の唯一の成功例と評されました。

しかし、人々が民主化運動に託した生活水準の向上という希望は達成されていません。経済が低迷しているため、1人あたりGDPは2割ほど減少し、ジャスミン革命前よりも失業率が上昇しています。生活苦の中、国を離れてボートでイタリアを目指す人も後を絶ちません。*15)

このような背景の中で、2019年に大統領となったサイードは、首相を解任し議会を解散。裁判官50人以上を罷免するなど強権的な政治を行いました。しかし、市民は政治への失望感からサイードの政治手法を支持しています。

汚職撲滅や公平と正義を訴えるサイードを、一部の人々は「清廉な独裁者」と呼んで支持しています。*16)今後のチュニジア情勢に注目が集まっています。

エジプト

ムバラク政権崩壊後、エジプトではムスリム同胞団に支持されたモルシ大統領が政権の座につきました。

コーランを憲法とする国家建設を主張していました。1954年のナセル大統領狙撃事件を機に解散させられますが、1970年代に組織を再建し、エジプトなどで活動していました。

しかし、政権運営のまずさやモルシ政権のイスラム化を進める政策が反発を生み、2013年の軍のクーデターを招いてしまいます。その後、2014年に元国防大臣のシシが大統領となり、再び軍政となってしまいます。

リビア

リビアはもともと、東部と西部が対立する構造を抱えていました。隣国チュニジアでジャスミン革命が起きると、反カダフィ色が強い東部ベンガジ地方でデモが発生します。カダフィ政権が抗議デモを武力弾圧したことで内戦が勃発しました。

2011年3月、国連安保理の特別会合が開かれリビアに対する武力行使を承認する決議が採択されました。その2日後、NATO(北大西洋条約機構)主導の空爆が開始され、カダフィ政権は窮地に立たされます。空爆に勢いを得た反体制派は同年10月にカダフィ大佐を殺害しました。*18)

2016年1月に首都トリポリで国連主導の「国民合意政府(GNA)」が作られたものの、東部を支配する「リビア国民軍(LNA)」との対立で分裂状態に陥りました。*19)

そして2019年4月、UAEやロシアの支援を受けたLNAはリビア全土の支配を目論み、トリポリに侵攻します。一方、GNAはトルコなどの支援を得て態勢を立て直して反撃し、首都トリポリ近郊を奪還しました。LNAは東部に撤退しましたが、国内対立が続いています。*24)

イエメン

アラビア半島に位置するイエメンは、冷戦時代に南北に分裂していた国家でしたが1990年に統一されました。この統一されたイエメンの初代大統領となったのが北イエメンの指導者だったサレハです。

しかし2010年12月、イエメンでチュニジアのデモの影響を受けたデモが発生。翌月の2011年1月にサレハ大統領の退陣を求めるデモが発生し各地に広がりました。サレハはサウジアラビアに仲介を要請し、2011年12月に事実上退任しました。

政府の混乱に乗じて勢力を拡大したのが、サレハ政権に弾圧されていたイスラム教シーア派の一派であるフーシ派です。*20)

このフーシ派と大統領を退陣したサレハが手を組み、サウジアラビアの支援を受けてサレハの跡を継いだハーディー大統領と戦います。サウジアラビアやUAE(アラブ首長国連邦)はイエメンに派兵し内戦が激化しました。*20)内戦終息の動きも見られますが、未だに恒久的な和平は訪れていません。

シリア

アラブの春が始まったころ、シリアで権力を握っていたのはアサド大統領です。2011年4月、アサド政権はシリア国内で起きた民主化運動を武力弾圧し、それがきっかけとなってシリア内戦が始まりました。

シリアで発生した混乱に乗じて勢力を拡大したのがISILでした。ISILはシリア北東部のラッカを制圧し、落下を首都とする「カリフ国家」の成立を宣言しました。その結果、シリアではアサド政権軍・反政府勢力・ISILが三つ巴の内戦を演じる最悪の事態となります。

2015年にロシアがアサド政権を支援したことや、2017年にISILが壊滅したこと*21)、2018年にアサド政権軍が首都ダマスカスを奪還したことなどにより政権側が有利となりますが、リビアやイエメンと同じく内戦状態が続いています。

アラブの春における日本の反応

アラブの春が起きていた時、日本は東日本大震災という未曽有の国難に見舞われていました。しかし、アラブの春に全く関与しなかったわけではありません。ここでは、アラブの春に対し、日本政府がどのように行動したかまとめます。

日本政府による支援

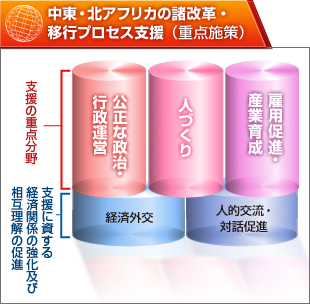

【日本政府による中東・北アフリカ地域への支援】

日本政府は中東・北アフリカ地域に対する独自支援を行っています。

政府は「公正な政治・行政運営」「人づくり」「雇用促進・産業育成」の3つを重点分野としました。2011年9月の国連総会で野田首相が約10億ドルの円借款を行う方針を表明しました。*8)

2012年には玄葉外相がエジプト・ヨルダン・モロッコを訪問するなど、アラブの春に関連する国を訪れて各国への支援を伝えています。

アラブの春に関するよくある疑問

ここからは、アラブの春に関するよくある疑問に答えます。

アラブの春の結果は?失敗した国や失敗した原因は?

中長期的に見ると、アラブの春は多くのアラブ諸国に混乱をもたらし、「失敗だった」との評価が一般的です。その主な原因は、独裁政権の打倒後に安定した統治体制を築く受け皿を準備できなかったことにあります。

アラブの春以前の中東の政治体制は、「王政」「軍政」「宗教政治」のいずれかでした。サウジアラビアやヨルダンは王政、エジプトやリビアは軍政、イランは宗教政治が典型例です。こうした体制への反発から始まったアラブの春ですが、欧米型の民主制を導入する構想はあっても、それをどのように定着させるかまでは考慮されていませんでした。

政権を倒す熱狂が収まった後、生活が改善されなかった国々では失望が広がり、エジプトでは軍政が復活しました。さらに、リビアやシリア、イエメンでは深刻な内戦が続き、多くの犠牲者を出す事態となっています。

こうした背景から、アラブの春は結果的に多くの国々で混乱を拡大させ、失敗に終わったとされています。

アラブの春に黒幕はいる?

アラブの春に関して「黒幕がいるのでは?」という疑念は、一部の陰謀論や政治的主張として語られることがあります。特に、SNSやインターネットの活用による急速な情報拡散や、欧米諸国の発言・支援が注目され、「背後で誰かが動かしていたのではないか」といった見方が浮上しました。

しかし、現在までに信頼性のある証拠は示されておらず、多くの専門家は、民衆の不満が積み重なった結果として自然発生的に起きたと捉えています。確かに欧米諸国が支援を行った事例はありますが、あくまで事後的な関与にとどまるとされ、全体を操作した「黒幕」の存在は確認されていません。

ジャスミン革命との違いは?

ジャスミン革命とはチュニジアで起きた政権交代のことです。一方、アラブの春はジャスミン革命を発端としたアラブ諸国全体の民主化要求運動のことです。

なぜ「春」が使われている?意味は?

「アラブの春」は欧米メディアが付けた呼称です。北アフリカや西アジアで起きた民主化要求運動が、1968年にチェコスロバキアのプラハでおきた民主化運動である「プラハの春」を思い起こさせことから名づけられました。*22)

アラブの春とSDGs目標16「平和と公正をすべての人に」との関わり

アラブの春は独裁政治の打倒には成功したものの、その後に大きな社会混乱をもたらしました。リビアやシリア、イエメンなどは内戦状態となり、多くの人々の生活基盤が破壊されました。SDGsとアラブの春のかかわりについて考えてみましょう。

SDGs目標16は、暴力と暴力による死を減らすことを目標としています。アラブの春後の社会的混乱は「アラブの冬」とすら呼ばれています。

アラブの大国であるエジプトでは、ムスリム同胞団への不信やモルシ政権の失政などが原因で軍政が復活しました。ジャスミン革命で民主的な仕組みの導入に成功したとされるチュニジアでさえ、議会の機能停止など独裁的傾向が強まりつつあります。

これよりさらにひどい状態となっているのがリビア・シリア・イエメンです。民主主義的な政権どころか、内戦の勃発により多数の難民が国内・国外に逃れる事態となっています。

内紛・内戦で傷ついた国を復興させるのは並大抵のことではありません。国連の介入で曲がりなりにも内戦終結にこぎつけたカンボジアの事例を参考にしつつ、内戦終結の道を探らなければならないでしょう。

まとめ

今回はアラブの春をテーマに、2010年から2012年までのアラブの春と、その後のアラブの冬までの流れを見てきました。

「民主化運動」は、独裁政権の打倒や人権侵害の解消という点で非常に重要な行動です。しかし、その後の政権構想などがしっかり固まっていなければ、利害関係者による内紛・内戦に突入し、独裁政権下よりも状態が悪化してしまいます。

日本や欧米諸国は無条件で「民主化運動」を礼賛するだけではなく、そこに住む人々の生活が立ち行くように支援・行動する必要があります。独裁体制を打倒するだけではなく、その後の国の在り方に対し積極的に支援することが求められます。

支援し、安定化に協力することで、その国との人的・物的な交流や貿易が拡大し、支援した国にもプラスになるWin-Winの関係を築けるのではないでしょうか。

<参考>

*1)デジタル大辞泉「アラブ人(あらぶじん)とは?」

*2)デジタル大辞泉「中東(ちゅうとう)とは?」

*3)ニューズウィーク日本版「日本人には分かりにくい「アラブ」「中東」「イスラム」の違いって?」

*4)デジタル大辞泉「アラブの春(あらぶのはる)とは?」

*5)外務省「外務省: 「アラブの春」と中東・北アフリカ情勢」

*6)スペースシップアース「シリア紛争の現状は?原因や終わらない理由、難民の生活まで」

*7)JICA「「アラブの春」から10年 JICA若手職員が聞く 池上さん」

*8)山井教雄「続 まんが パレスチナ問題」 講談社現代新書

*9)PRESIDENT Online「99.99%…世界一の火葬大国・日本で「土葬」がこれから増えなければいけない納得の理由 土葬墓地は東日本に7カ所、西日本に3カ所だけ、九州にはひとつもない | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)」

*10)池上彰が読む「イスラム世界」KADOKAWA/角川マガジンズ

*11)デジタル大辞泉「ジャスミン革命(じゃすみんかくめい)とは?」

*12)東京大学「イエメン内戦」

*13)公安調査庁「イラク・レバントのイスラム国(ISIL) | 国際テロリズム要覧について | 公安調査庁」

*14)NHK「アラブの春は「挫折」したのか|中東解体新書|NHK NEWS WEB」

*15)NHK「革命は成し遂げたけれど “唯一の成功例”の苦悩|中東解体新書|NHK NEWS WEB」

*16)東京新聞「「アラブの春」震源地チュニジア 「清廉な独裁者」を市民が支持 強まる独裁色」

*17)福井大学「「アラブの春」(エジプト革命)と「クーデター」 : 駐在員の視点から」

*18)国際連合広報センター「リビアに訪れた「アラブの春」。いま、第一歩を踏み出そうとしています。 | 国連広報センター」

*19)JIIA「リビア紛争の展開と地中海東部、紅海沿岸情勢との連動」

*20)東京大学「イエメン内戦」

*21)公安調査庁「「イラク・レバントのイスラム国」(ISIL)の退潮と今後の展望 | 国際テロリズム要覧(Web版) | 公安調査庁」

*22)NHK「「『アラブの春』から10年 中東のいま」(視点・論点) NHK解説委員室」

*23)スペースシップアース「SDGs16「平和と公正をすべての人に」の現状と日本の取り組み事例、私たちにできること」

*24)JIIA「リビア紛争の展開と地中海東部、紅海沿岸情勢との連動」

この記事を書いた人

馬場正裕 ライター

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。