株式会社bajji 小林さん インタビュー

小林 慎和(こばやし のりたか)

株式会社bajji 代表取締役CEOビジネス・ブレークスルー大学 教授 大阪大学大学院卒。 野村総合研究所で9年間経営コンサルタントとして従事、その間に海外進出支援を数多く経験。2011年グリー株式会社に入社。同社にて2年間、海外展開やM&Aを担当。 海外拠点の立ち上げに関わり、シンガポールへの赴任も経験。その後、シンガポールにて起業。 以来国内外で複数の企業を創業しイグジットも2回経験。株式会社bajjiを2019年に創業し現在に 至る。Google play ベストオブ2020大賞受賞。著書に『人類2.0アフターコロナの生き方』など。

目次

introduction

「テクノロジーの力で世の中を1mmでも良くする」というパーパスを掲げる株式会社bajjiは、その実現に向けて、さまざまな角度から事業を展開しています。

その中でも特に力を入れているのが、脱炭素経営に取り組む企業の大きな課題である「社内浸透」を解決するためのサービス「capture.x plus」(キャプチャーエックスプラス)です。

このサービスがどう使われ、どのような効果を生んでいるのか、代表の小林慎和さんにお話を伺いました。

テクノロジーの力で世の中を1mmでも良くするための事業

–まずは会社概要について教えてください。

小林さん:

弊社は、「テクノロジーの力で世の中を1mmでも良くする」をパーパスに掲げ、事業を展開しています。サービスを提供する時は、「それは世の中を1mm動かせるのか」ということを自問しながら取り組むようにしています。

私は「テクノロジー」の中で、人間の想像力こそが世界を変える最も強力なテクノロジーだと考えています。

人間と他の生き物の違いは、「発想する能力があるか」「夢を見るか」という点です。AIという強力で賢いテクノロジーが将来的に人間を超えるという話もありますが、私はそれ以上に人間がさらに賢くなっていくと考えています。

アインシュタインなどの大天才も、ライバルの研究発表から刺激を受けて次の理論を展開する、というプロセスを繰り返してきました。これと同様に、AIと人間も切磋琢磨しながら進化していくのではないかと思います。ただ、実際に想像する能力があるのは人間だけです。そう考えると実は「想像」こそが最も大きなテクノロジーなのではないかと感じています。

ちなみに弊社のロゴは、赤い線を8度傾けています。これには「たった8度だけでも、それが先に延びて開いていくと遠い世界まで行ける。」といった意味が込められています。また、8という数字は、横にすると∞(無限)になるのも魅力的です。それを体現するために、最初の1歩、毎日の1歩を侮らずに事業を着実に進めていくことを意識しています。

そのような背景の中で現在4つの事業を行っています。一つ目は、脱炭素系のサービス「capture.x」(キャプチャーエックス)および「capture.x plus」(キャプチャーエックスプラス)の開発・運営、二つ目がお互いに不安を吐露しあうような優しさがコンセプトの「Feelyou」(フィールユー)という共有型感情日記アプリの開発・運営、三つ目は、SDGsに関するメディア「mySDG」(マイエスディージー)の開発・運営、そして最後が、SDX(サステナブルデジタルトランスフォーメーション)を支援する「サステナブルDXパートナー事業」です。

–次に、4つの事業の中で、最も力を入れているものについて教えてください。

小林さん:

「capture.x」の企業版である脱炭素サービス「capture.x plus」です。こちらの詳しい話をする前に、まずは「capture.x」について説明します。

「capture.x」は、脱炭素社会実現に向けて、まずはCO2削減量を目で見て知ることから始め、徐々に“自分ごと”として捉えられるようにすることを目指したサービスです。

具体的には、脱炭素を目指す工場やプロジェクトをNFT化したものを個人ユーザーが購入し、エール(応援)を送ると、そのプロジェクトの1日のCO2削減量をリアルタイムで確認できるようになります。さらに、ユーザーがCO2削減量を確認することで、エールポイントを獲得でき、そのポイントが貯まると、他社が発行するポイントと交換するなどの利用が可能になります。

「capture.x」は、2021年に開催されたCOP26と、ビル・ゲイツの著書がきっかけで生まれました。

COP26では、「2050年までにCO2排出量を80%削減し、絶対に出てしまう20%は再吸収して実質ゼロにする」という目標が掲げられました。

また、同時期に出版されたビル・ゲイツの著書には、「5億トン排出しているCO2をゼロにしないといけない。私の残りの人生はこれにかけるんだ」ということが述べられていました。

私もCO2削減の必要性は理解していましたが、まさか5億トンをゼロにするレベルの話だとは思っていませんでしたので衝撃を受けました。

しかし、これほど大規模な削減を世界の目標に掲げているにも関わらず、CO2が1日何トン削減されたのかを確認できる媒体はどこにもありませんでした。目に見えないものを80%減らすことは不可能に近いと思い、数値化して可視化できるものを作ろうと考え、開発したのが「capture.x」です。

CO2削減量を数値化させて、社員の意識を変えていく

–では、「capture.x plus」について教えてください。

小林さん:

「capture.x」は、個人が「オーナー」としてCO2削減量を確認して意識を高めていくことに対し、「capture.x plus」は、企業が社員の意識改革を促進することを目的としています。

「capture.x」を日本国内外の展示会(WebXやCES2024など)に出展した際、脱炭素経営に取り組む多くの企業から「従業員向けに導入できないか?」という問い合わせを多数いただいたことが、「capture.x plus」の開発のきっかけになりました。

この背景には、企業が脱炭素経営に取り組む中で直面している課題が関係しています。

現在、多くの企業が脱炭素経営に取り組んでおり、主に、再エネへの転換、省エネの実現、社内浸透の3つを推進しています。再生可能エネルギーへの移行や省エネの実現は、取締役会で投資額を決定し、太陽光発電パネルなどの設備を導入するだけで済むため、比較的容易に結果を出すことができる手段です。

一方で、社内浸透は非常に難しい部分です。社長が社員に対して「エコアクションを起こしてください」と伝えても、現実にはなかなか社員が動いてくれないのが実情です。

実際に、企業が発表するサスティナビリティレポートを読んでる従業員は、わずか0.61%という結果も出ています。

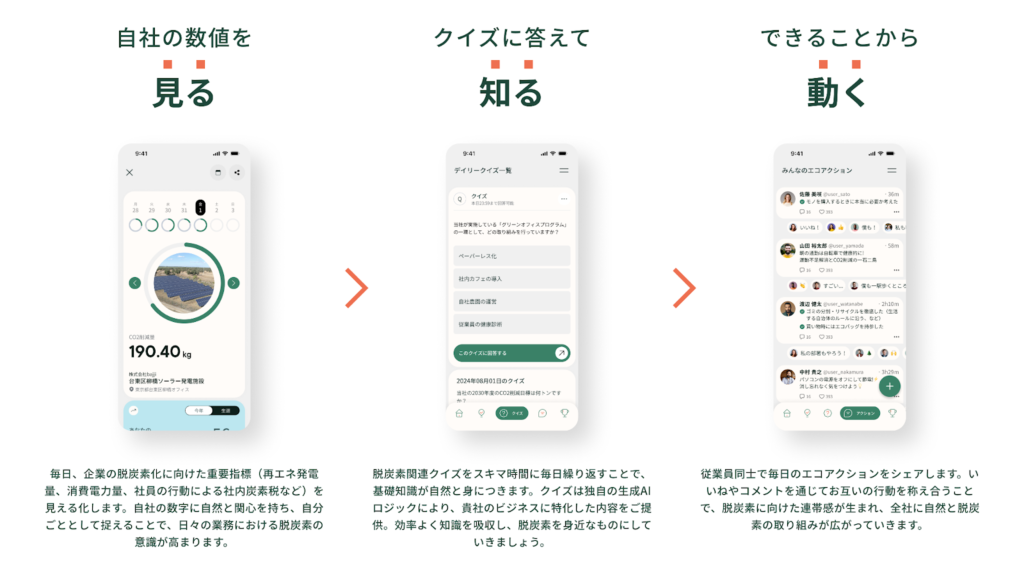

こうした状況を踏まえた上で、社内での意識浸透を進めるためには、「見る・知る・動く」という3つのプロセスが必要だと考え、「capture.x plus」はその点を意識して設計されています。

3つのプロセスを詳しくご説明すると、「見る」というのは、まずは削減量を数字として認識するということです。これは、「capture.x」にも通じることです。企業の脱炭素の取り組みによってどれだけCO2が削減されたか、自社の電気の使用量を把握し、そのうち何パーセントが再生可能エネルギーで賄われているのかなどを、アプリを通じて毎日“見て”もらうということです。

そして「知る」というのは、スキルの習得になります。具体的には、脱炭素に関する4択のクイズを毎朝配信し、それを社員に解答してもらいます。1日1問、365日毎日続けることで、自然と知識を身に付けることができる仕組みです。これにより、脱炭素やカーボンニュートラルのスキルを持つGX人材を育成することが目的です。クイズの内容は、企業が発表しているサステナビリティレポートや、世の中の環境問題にもとづいてAIが自動で作成します。アプリの表示などをゲーム感覚に工夫されており、たとえば「3日連続回答中」のような表示が出ることで、楽しみながら取り組めるようになっています。

最後に「動く」ですが、これは社員の皆さんの日々のエコアクションをアプリ上でシェアできるようにしています。社員一人ひとりがどのようなアクションを起こし、それによってどれだけのCO2が削減されたのかを毎日リアルタイムで集計します。しかし、社員に「エコアクションを実施してください」と呼びかけても、どこから始めればいいのか分からず、実行されないことがあります。そこで、毎月テーマを設定し、20個から50個ほどの推奨エコアクションを提示しています。

さらに、誰がどのエコアクションをどれだけ実行したのかを集計し、ランキングを作成します。特典の内容は各企業に考えてもらっており、一例として、月末に上位にランクインした個人や部署に対して、ランチ券や部内の飲み会奨励金などの特典を提供されるなどしています。

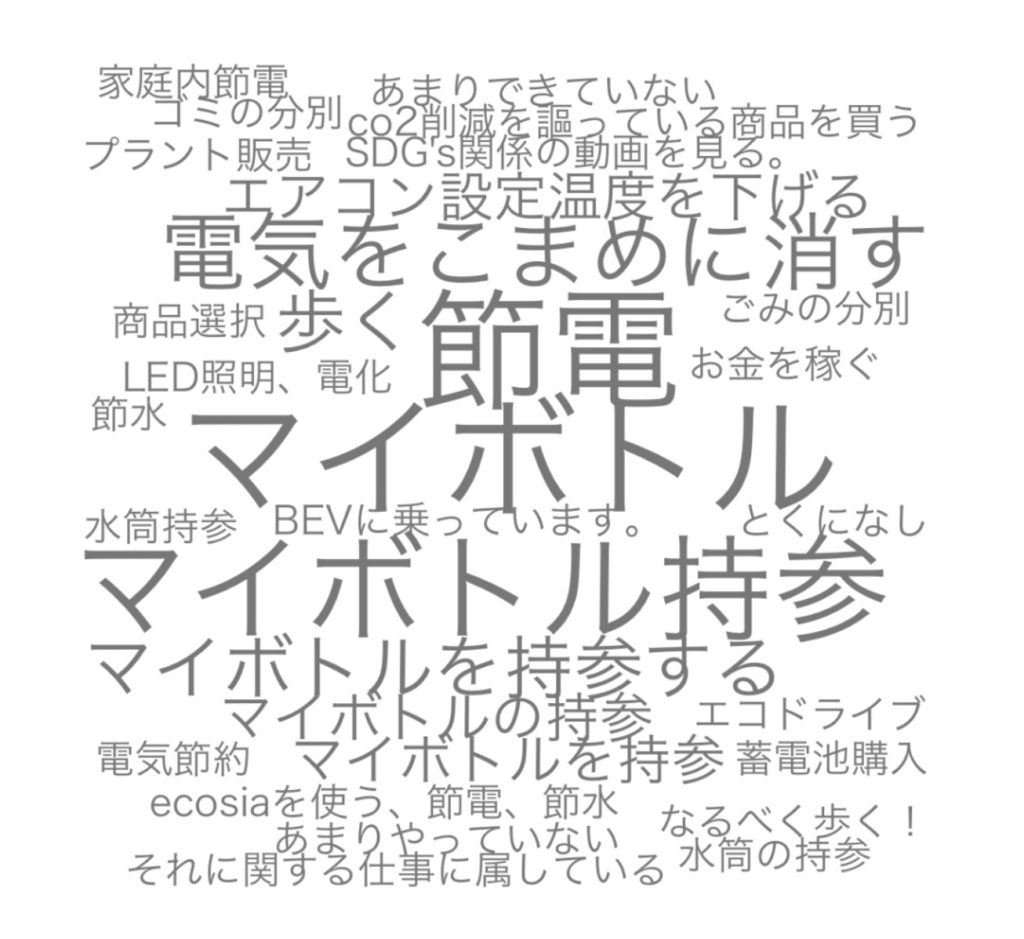

実際に「capture.x plus」導入後の変化についてアンケートを取ったところ、「マイボトルを買った」という報告が多く寄せられました。

この画像がアンケートの結果をワードクラウドで画像にしたものです。

–アプリを展開する中で、課題はありますか?

小林さん:

私たちが提供してるアプリのコンセプトは、日々の「CO2削減量の見える化」です。しかし、企業側には、エコ関連の1日単位のデータが不足していることが課題だと思っています。

自社で太陽光発電を導入していたり、省エネを推奨したりしている企業は多いですが、ほとんどの場合、発電量や省エネ量のデータを月単位でしか取得していません。

1日単位でデータが取得できる環境にある企業であれば、すぐに改善は可能です。しかし、根本的な仕組みが原因で1日単位の情報が取れていない場合は、電気メーターを確認できるようなデバイスを入れる必要があります。電力関連のデータであれば、東京電力の管理画面に情報があるので、API接続を通じて自動的にデータを取得することが可能ですし、実際にそのような対応を行ったこともあります。

世界中が1mmでも良い方向へ進むために

–「capture.x plus」の今後の展望について教えてください。

小林さん:

「capture.x plus」をより多くの企業に導入してもらいたいと考えています。日本のターゲットとしては、社員数300~1,000人ほどの上場企業1万社を考えています。また、海外展開も視野に入れています。2024年の1月にラスベガスで開催されたCESという大規模イベントにジャパンパビリオンとして「capture.x」を出展しました。その時も日本の時と同様に「従業員向けにできませんか?」という意見を多くいただきました。このような背景から、今後は世界にも展開できるのではないかと考えています。

長期的な展望としては、「2050年までにCO2排出量を80%削減」という目標を、2050年ではなく2045年頃に前倒しして達成したいという気持ちがあります。

「capture.x」のおかげで5年早く目標達成ができたと世界から言われたいですね。

–最後に、企業としての今後の展望をお願いします。

小林さん:

「capture.x plus」にとどまらず、世の中を1mmでも良くするようなものをどんどん生み出していきたいですね。

自分たちが生み出したサービスが世界に普及することで、自社が成長し、社会がより良くなることを願っています。しかし、少し変わった話かもしれませんが、最終的な目標は、自社のパーパスに沿って、世の中を1mmでも良くすることです。

そのため、我々が生み出したものが世の中を1mmでも良くするきっかけとなり、大手企業が模倣し、広まっていくことを願っています。我々がいなければ実現できなかったことだと認識されるような、そんな存在でありたいと考えています。

– 貴重なお話をありがとうございました!

この記事を書いた人

鈴木愛美 ライター