株式会社こまむぐ 小松 和人さん

小松 和人

株式会社こまむぐ 代表取締役

おもちゃ作家(おもちゃデザイナー)1980年、埼玉県川口市生まれ。20歳の時、木型の町工場の3代目跡取りとして職につき、3年後おもちゃ作家として独立、おもちゃ工房をたちあげる。2004年に代表作「どんぐりころころ」をデザインし、その後も木のおもちゃをはじめ家具、遊具や木質空間、キャラクターなど多数デザイン。グッドトイ、全国カレンダー展金賞、日本お土産アワード等受賞。またテレビチャンピオン優勝、NHKすくすく子育て講師などを経験し、2020年より植草学園大学で非常勤講師を務める。

目次

introduction:

木製玩具メーカーである株式会社こまむぐは、木のおもちゃづくりを通して子ども達が笑顔になる社会づくりを目指しています。今回、木のおもちゃが子どもを幸せにする理由や木工業界が抱える課題、そして課題解決のために地域と協働する取り組みについて、代表取締役の小松和人さんに詳しく伺いました。

–最初に、御社の事業をご紹介ください。

小松さん:

株式会社こまむぐは、木のおもちゃの開発、製作、販売までを行う木製玩具メーカーです。付随する事業として子ども家具や遊具の製作、木育をテーマとしたあそび場の提案をさせていただいております。最近、イオンモール川口前川に僕たちがプロデュースした木のあそび場がオープンしたばかりです。

ものづくりを通して子どもたちを笑顔に

–事業を通してどのような社会を目指されていますか?

小松さん:

「子どものよりよい笑顔の為に」を理念に掲げ、子どもたちが暮らしやすく、幸福度の高い社会づくりの一助を担えるように努めています。

子どもにとって生活の一部である「あそび」から得る経験値は宝物です。あそびを通じた経験値が増えると、得意なことをみつけられたり、興味関心の幅が広がったり、一緒にいる人の気持ちがわかる子に育っていく。そうすれば幸福度も高まり、自ずと笑顔が増えていくのではないかと考えています。

一方、子どもを笑顔にするだけでなく、笑顔の子ども達が増えていくことも重要です。僕たちが提供するものを通じて、大人になっても思い出すような楽しい体験を一人でも多くの子どもに提供できたら嬉しいです。

–創業の経緯について教えてください。

小松さん:

こまむぐは鋳物が地場産業として盛んだった川口市にあります。祖父が鋳物を型に起こす木型の会社を創業し、父が2代目、僕が3代目となるはずでした。しかし、僕が20歳で木型職人になり3年が経った頃、斜陽産業だったため会社をたたむことになりました。そこで僕は木型職人として培った技術を活かし、2003年に個人事業として木のおもちゃの会社を創業、2016年に法人化し、会社名をこまむぐとしました。

おもちゃを選んだ理由は二つあります。一つは、経営者だった両親の影響です。父は木型、母はベビーシッターの派遣業を営んでいました。そんな二人を見て育ったので、自然とものづくりと子どもをつなぐおもちゃに行きつきました。

もう一つは、自分の子どもに木製の三輪車を手作りしたことがきっかけです。子ども達はもう社会人になりましたが、手製の三輪車に乗る姿は忘れられません。

キャプション:「こまむぐ」の「こ(子)」は子ども、「まむ(Mom)」は母、「ぐ(具)」は道具を表す。社名には子どもとお母さんの暮らしの道具をつくる会社になっていきたい、という思いが込められている。

シンプルだから広がってゆく「あそび」の世界

–続いて、御社の商品をご紹介いただけますでしょうか。

小松さん:

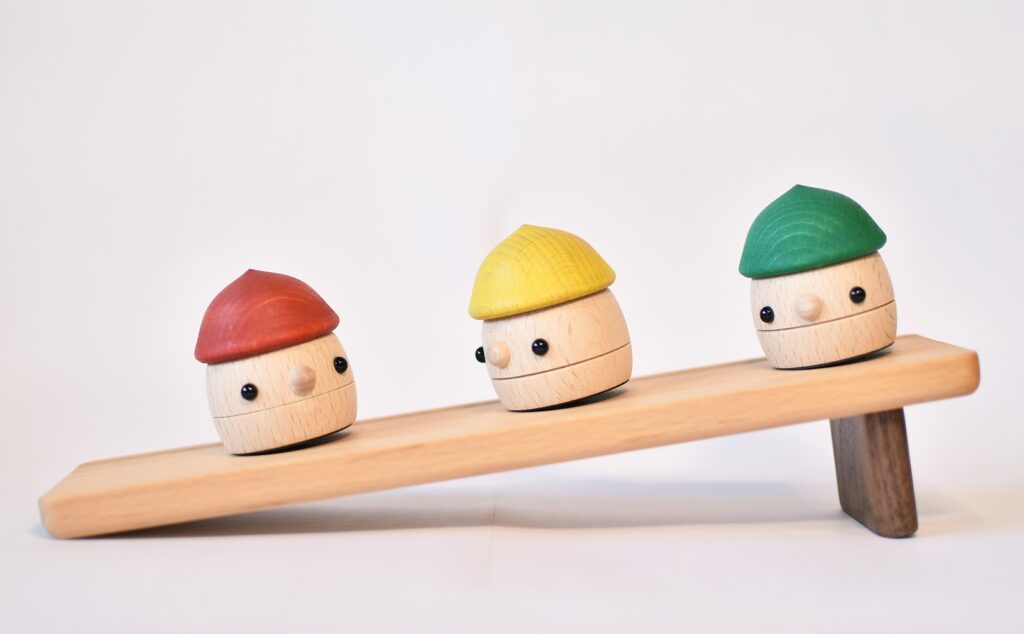

メイン商品は「どんぐりころころ」という6cmほどのおもちゃで、傾斜に置くとコロコロと下に降りていくシンプルなものです。

試作ではコマのように回してあそぶものをイメージしていましたが、形状的に上手く回らなかったので底にビー玉を入れてできた商品です。僕たちはおもちゃをつくると保育園などに持って行き、子どもたちに実際にあそんでもらいます。この時も試作品を持っていったのですが、なかなかあそんでもらえませんでした。しばらく観察を続けると、一人の子がおぼんの上に置き、それを動かしてあそび始めたんです。その様子を見て、自ら動かすおもちゃから傾斜を降りていくおもちゃという発想に変わり、二転三転して現在の形になりました。

そのほかにも、斜めに切り込みが入っていることで、簡単な積み方から難しい積み方まで、さまざまなあそび方が楽しめる「ネコブロック」や、積木をトラックの積み荷にしてあそぶ、繰り返しあそびに最適な「Tuminyシリーズ」、どんぐり兜やどんぐりひな人形といった季節の限定品などもつくっています。

–おもちゃをつくる上で、大切にされていることはなんでしょうか?

小松さん:

大切にしていることは四つあります。

一つは、明確でわかりやすいあそびの柱を置くことです。僕たちはシンプルなあそびを一つ準備することをあそびの柱と呼んでいます。

例えば、どんぐりころころのあそびの柱は傾斜に置いて動かすことです。乳児期はお父さんお母さんが子どもの前に置いて、動く様子を繰り返し見せてあげます。そのうち、自分で手に取って真似るようになり、傾斜をつくってどんぐりを動かすようになります。坂道を長くしたり、傾斜を高くした時にどんな速さでどんな音で落ちていくのか、その違いを楽しんだりするようにもなってきます。このように、可能性を広げられることを大事にしているため、あえてシンプルなつくりにしています。

二つ目は、オリジナルにこだわることです。というのも、木のおもちゃは市場が狭い割に積み木ひとつとっても種類が出尽くしていると感じているからです。新しいものをつくれるよう、見る景色や人の行動からスケッチを取るなど、常にアイデアのストックは欠かせません。

三つ目が「プロダクトであってアートではないこと」を意識したおもちゃづくりです。おもちゃに限らず、プロダクトとアートの違いは「使用目的が明確かそうじゃないか」になると考えています。プロダクトにするためには、使用者の行動や心理を知ることが必要です。例えば、同じ0歳でも1ヶ月と11ヶ月ではできることに大きく差がありますよね。月齢、年齢により異なるあそび方をすることをきちんと想定することが大切だと思っています。

最後に、安全であることです。弊社のおもちゃは、欧州の製品安全規格「CE」に準じており、木材はFSC認証の木や国産の無垢材、材料も食品衛生法の基準をクリアしたものを使用しています。

子どもは何をするかわかりません。だからこそ安全基準や形状、あそび方をきちんと提案する。それがプロダクトをつくる側の責任だと思います。この考えは、スタッフにもきちんと共有しています。

幼少期から個性を楽しむ木のおもちゃ

–今国産の無垢材を使われているとお話がありました。無垢材にこだわる理由を教えてください。

小松さん:

もともと木型屋なので身近に無垢材があったからということと、木の魅力は違いにあると感じているからです。

僕個人の考えですが、流通する自然素材は無垢材だけだと思っています。木目、色、質感が異なる無垢材からは、同じ商品は一つとしてつくれません。幼少期に、木のおもちゃを通して、「違うけれど美しいもの」に触れる経験をして欲しいんです。

この考えの背景には、日本の食料廃棄量問題もあります。農薬を使って形を整えないと売れない、規格にあわないものは捨てられていく。結果、農家の担い手がいなくなり食糧難にもなっています。日本のきめ細やかな文化があるからこそ商品に対するクオリティが求められる部分は理解できますが、一方で、同じもので揃えないと納得がいかないという民族性も少なからず影響していると感じます。

僕たちは、個性を受け入れることを教育の観点からではなく、原体験によって伝えていきたいと思っています。

–おもちゃづくりをする上で苦労されていることはございますか?

小松さん:

先述のプロダクトとアートの話に通ずるのですが、試作するとその時点ですでにかわいいんですよね。だから、これを実際に世に出していいものか、そのラインを考えるのが難しいんです。スケッチから形におこすとより鮮明になるので、試作からプロダクトにするプロセスが一番難しくもあり、面白いところでもあります。

おかげさまで多くの方に喜んでいただいていて、ネットと対面販売含めて30%がリピーターのお客様です。コレクションされている方やご自身のお子さんに続いてご友人へのプレゼントに選んでくださる方、海外のお客様に購入いただくこともあります。

–法人化されて9年経ちますが、課題はございますか?

小松さん:

同業他社が減少していることに課題意識を持っています。日本の木のおもちゃ業界は僕より少し年齢が高い作家さんが個人事業でやられていることが多く、辞めていかれる方が一定数いらっしゃいます。日本のものづくりが縮小し、木工の価値自体もなかなか上がっていきません。これは以前からの課題でもありますが、事業を通じてなにができるか?と常に考えていますし、木工職人を支えていくための取り組みも展開しています。

木材の循環を目的としたプロジェクトが木工職人を守ることにもつながる

–木工職人を支えていくために、どのような取り組みをされているのでしょうか?

小松さん:

一つに「マチノキプロジェクト」があります。「地域の子どもたちに地域の木を」をコンセプトに、川口の木を使うことで廃棄される木材を減らしていく地域と協働した取り組みです。日本は世界第二位の森林大国なので、本来自給自足が可能であるのに、外材に頼る現状があります。また、日本の山間部では荒廃により川上(林業)から川下(消費者)に木材をおろすことが難しい状況にあり、ただ待つしかない木材業者が多くいます。ならば地域で廃棄された木材を使おう!という発想から生まれたプロジェクトです。

地域で廃棄される木の多くは、景観のための街路樹といった観賞木です。観賞木には寿命があり、50年位で朽ちていきます。朽ちた木は抜根され、ウッドチップになり、発電のための燃料償却に使われますが、木材として再利用できる部分は利用して普及していきたいと考えました。その中で、僕たちが展開している商品に「ふるさとどんぐり」があります。

–「ふるさとどんぐり」はどのような商品なのでしょう?

小松さん:

ふるさとどんぐりは、全国の捨てられた木からつくるどんぐりころころです。材料は、曲がったり節のある歩留まりが悪い木ですが、弊社の商品は小さいため、建築材や家具には使えない端材でも活用できます。お客様としても、廃棄にコストがかかるところが形となり、子どもに喜んでもらえる。場合によってはふるさと納税など、収益性のあるもの、地域に還元できるものに変わっていきます。

弊社としても材料の確保や、各地域を代表する木材でつくったおもちゃとアピールできるメリットがあります。現在は埼玉をはじめ、熊本や沖縄の3箇所の地域のふるさとどんぐりが誕生しています。

もう一つ、このプロジェクトを通じて川口の木、要は都市部の木を使うことで地域の木工をPRする意図があります。マチノキプロジェクトは、川口市内の木工所6社に協力いただいています。木工職人が置かれている、低賃金で過酷な労働環境を変えていくためにも、それぞれの木工所がブランディングできるような取り組みとしました。

昨年、デザイナーと協働して新商品を開発する埼玉県の事業「THINK DESIGN」に申し込み、マチノキプロジェクトをサポートいただくようなことにも挑戦しました。

内々でも、業界の水準を上げる努力をしています。例えば、「忙しいから手伝いに来て」という人工的な仕事を禁止し、きちんと発注するようにしています。実は、人工職人の課題も深刻で、保険に入れないことが当たり前だったりするんです。高齢の職人さんが手伝いに行った先で指を負傷したにも関わらず、社会的な保証を受けられないまま働けなくなる。そういったことが往々にしてあります。発注したらコストは何倍もかかりますが、それでも利益をあげられるような仕組みづくりが重要だと思っています。

–地域と協働するマチノキプロジェクトは興味深いですね。地域と連携されるようになったきっかけはなんだったのでしょうか?

小松さん:

きっかけは商工会議所で中小企業経営者の集まりに参加したことです。弊社の商圏は日本全国だったため、それまで地域という着眼点がありませんでした。法人になってから自社の事業でできる地域貢献について考えるようになり、同じ思いを持つ人と知り合うことで少しずつ地域との連携を意識し始めました。

マチノキプロジェクトの発案はコロナ禍がきっかけです。当時、コミュニティが狭まり売上が9割減った時に、地元の先輩社長から「売上の20%だけでも川口市内の商圏で回ることが大事」だと域内経済の大切さを助言いただいたんです。これを機に、「どうしたら川口の人に認めてもらえるか」という思考になっていきました。そこから、受発注の際も市内の工場を選んだり、町内でゴミ拾いを始めてみたり、少しずつ行動が変わりました。

–SDGsの観点で、御社の取り組みは社会にどのように貢献しているとお考えですか?

小松さん:

発信を続けることによって僕らの取り組みが周知され、共感いただく方が増えていると感じています。1社だけでなく、アクションを起こすところがぽつぽつ増えると世の中が少しずつ変わっていくんじゃないでしょうか。

ウクライナ侵攻がはじまった時に、チャリティアイテムをつくったところ、1,500人の方に購入いただき、寄付額が150万円にのぼりました。これだけ多くの賛同者を得られたのは、僕らが思うことを強く発信したことにあるのではないかと分析したんです。それは、どんな歴史的背景があっても、「子どもの笑顔を奪うことは断固NO!NOWAR!」というメッセージでした。

SDGsにしても、とりあえずスタートを切ることが大事だと思うんです。続けることで本当に必要だという思考になっていく気がしています。本物の発信になると賛同者も増え、結果としてそれが自社の強みになっていくと思っています。

–最後に、今後の展望についてお聞かせください。

小松さん:

今後も、「大人が子どもと一緒に夢中になってあそべるか」を意識したおもちゃづくりを展開していきたいです。具体的には、手動の木製メリーゴーランドのように大人が動力となって成立する遊園地をつくってみたいですね。

というのも、おもちゃはあくまでも暮らし道具なので、もの自体に感動を引き出してもらうことは難しいと思っているんです。ですが、大人が関わることで楽しい体験が連鎖していき、その結果笑顔の子ども達が増えていく、そう信じています。

ー本日は素敵なお話をありがとうございました!

この記事を書いた人

遠川 亜弥子 ライター

子育て中の取材ライター。特に保育、教育、療育に関心があり、子どもの育ちに適した環境づくりの必要性を感じている。とはいえ、家でわんぱくを育てるには体力と冷静さが不可欠。日頃の育児ストレスを爆音ダンスで発散しています。すべての事柄はSDGsに通じていると考えています。

子育て中の取材ライター。特に保育、教育、療育に関心があり、子どもの育ちに適した環境づくりの必要性を感じている。とはいえ、家でわんぱくを育てるには体力と冷静さが不可欠。日頃の育児ストレスを爆音ダンスで発散しています。すべての事柄はSDGsに通じていると考えています。