最近、「コンポスト」という言葉をよく耳にするようになりました。

とはいえ「そもそもコンポストって何?」「コンポストは難しそう」と思っている人も多いかもしれません。

実際にやってみると、ポイントさえ分かれば誰でも簡単に続けることができ、さらには、社会・環境面にもさまざまな良い影響があるので、SDGsの達成にもつながるのです。

では早速コンポストとは何か見ていきましょう。

目次

コンポストとは?簡単に解説

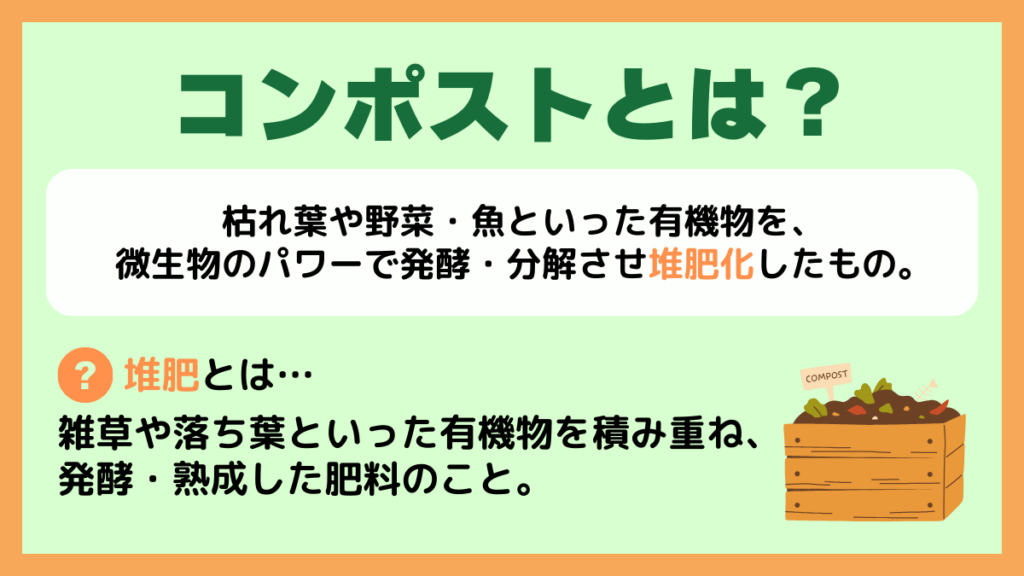

コンポスト(compost)とは、枯れ葉や野菜・魚といった有機物を、微生物のパワーで発酵・分解させ堆肥化したものを指します。日本語の「堆肥」と同じ意味です。

似た響きの「コンポスター」は対比を作るための容器やシステムのことを指します。しかし今では、容器やシステムのことも「コンポスト」という場合も増えてきました。

堆肥とは

堆肥とは雑草や落ち葉といった有機物を積み重ね、発酵・熟成した肥料のことです。

原義的には、堆肥化のプロセスを経て出来上がったものを「コンポスト」と呼びます。

コンポストは新しい考え方?

日本では「堆肥」と呼ばれるコンポストは、実は昔から人々の暮らしに密接な存在でした。

特に、化学農薬・肥料のない江戸時代あたりまで、農家にとってコンポストは必須アイテム。家庭の食べかすだけでなく、人や家畜の糞尿も堆肥化していました。

当時はもちろん、現代のようにごみ収集や下水道といったインフラが整っていたわけではありません。

だからこそ人々は、限りある資源をあますことなく活用し、暮らしの中に役立てていたのです。

コンポストは「もったいない」という想いから生まれた、古くから伝わる暮らしの知恵だとも言えますね。

SDGsに関心が高まりコンポストが再注目されている

近年、コンポストが再注目を浴びているひとつの要因に「SDGs」が挙げられます。

コンポストは昔から農業で利用されていたように、個人宅だけでなく地域全体で取り組んでいました。日本でも江戸時代ごろまでは、農家が自身やまわりの家々から食べかすや排泄物を集め、肥料として活用していた歴史があります。

現代社会では「気候変動」が喫緊の課題となっていますが、生ごみを燃やさず土に還せ、化学肥料や農薬がなくても健康な野菜が育てられることから、再度注目を浴びています。

このため、コンポストは特に社会・環境面での解決の糸口となりえる、有効な手段といえるのです。

SDGsへの関心の高まりとともに、ますます気になるコンポスト。次では、コンポストを取り入れるメリットをご紹介します!

コンポストの使い方

コンポストの使い方は、生ごみや落ち葉などをコンポスト容器に入れて微生物の動きを活用し、堆肥にすることです。微生物が生ごみや落ち葉などを分解することで、土の栄養分が高まるため堆肥として使えます。

コンポストを設置するときは、地面から10cm程度深く地中に入れることがおすすめです。深く設置しないとネズミが間から侵入したり、生ごみの水が地面に濡れてしまったりするからです。

また、落ち葉を容器に入れるときは5〜10cm程度に切ると、微生物が分解しやすくなります。小さくカットすることを意識しましょう。

米ぬかやもみがらを一緒に入れると分解金が活性化され、すぐに分解されるようになります。効率のよい使い方を意識してください。

コンポストのメリット

コンポストは、

- ゴミの削減

- 二酸化炭素の削減

- 栄養のある土ができる

- 地域・社会面での良い循環ができる

など、実にさまざまなメリットがあります。1つずつ見ていきましょう。

ゴミが出ない

先にお伝えしたように、かつては野菜の皮や芯・肉魚は土に還して堆肥化し、「肥料」として役立てていました。

しかし今ではインフラ・法律の整備が整い、残飯や調理くずはすっかり「ごみ」扱いになってしまったのです。

環境省によると、2018年度に日本で出たごみの量は4,272万トンでした。

そのうち、家庭ごみは全体の69%を占めています。全国規模では、生ごみの詳しい割合は資料がないものの、横浜市の調べでは、2019年に出た横浜市の家庭ごみのうち、30%以上が生ごみと、かなりの割合であることがわかります。

これらのゴミは、焼却や埋め立てなどによって処理されることとなりますが、ゴミ事業には2兆円を超える税金が使われています。(2018年度)

私たちはごみと一緒にお金を費やしていることを忘れてはなりません。

そこでひとりでも多くの人がコンポストを実践すれば、生ごみの量を大幅に減らすことが可能です。

同時に、生ごみを出す際のビニール袋削減にも繋がりますね。ごみの全体量も、お金も節約できて、まさに一石二鳥なのです。

【関連記事】食品ロス(フードロス)とは?原因と対策、世界や日本の現状、SDGsとの関係も

二酸化炭素の削減

コンポストを行うことで、減らせるのはごみだけではありません。焼却の際に出る二酸化炭素の量も、大幅に削減できます。

生ごみの90%は水分であるため、とても燃えにくい状態です。そのため処理場では、生ごみに石油をかけて燃えやすくしているのです。

石油は燃焼する際はもちろん、採掘や輸送時にも、地球温暖化につながる二酸化炭素を大量に放出しています。

つまり、私たちがコンポストを実践して食べかすを自分たちで処理できれば、石油をかけて燃やす必要がなくなり、結果として二酸化炭素の排出量を劇的に減らすことができるのです。

栄養のある土ができる

微生物によって分解され、熟成が完了したコンポストには、豊富な栄養が含まれています。

そのため、出来上がったコンポストをプランターや畑に撒けば、立派な肥料として活用できるのです。さまざまな栄養を含むコンポストが土壌の健康をよくしてくれると、育つ植物も健康になります。

自宅の庭やベランダで、ちょっとした野菜やハーブを栽培する際にコンポストがあれば、化学肥料を使わなくても、栄養たっぷりのおいしい作物が手に入りますよ。

地域・社会面での良い循環ができる

最後は「循環型地域・社会作りに役立つ」という点です。

コンポストを自宅で実践する人の中には、出来上がった堆肥の使い道がない場合や、処理しきれない場合もあるかもしれません。しかし、江戸時代までの日本では、農家がコンポストに使う食べかすや糞尿を、地域ぐるみで集めていました。

現代でも、地域やコミュニティで取り組めば、みんなのコンポストを回収し、農家に分配するシステムが実現するかもしれません。

育てた野菜や作物は、コンポストを提供した家庭に分配もしくは販売という形でリターンを行えば、生産者も消費者もWin-winな関係になれます。

例えば、東京・千駄ヶ谷で行われているプロジェクト「1.2 mile community compost」では、会員が先払いで1年分の野菜代金を支払い、定期的に旬の野菜を受け取れます。

その栽培に使用されるのが、会員の家庭から出たコンポスト。あらかじめ家庭で堆肥化までを行ってから指定場所で回収し、適切に処理をした後の肥料が農家の元へ送られる仕組みです。

このように、コンポストは個人・家庭レベルだけでなく、利用手段や方法を工夫すれば、地域コミュニティ全体の循環型システムを作り出せる可能性を秘めているのです。

こちらに関しては、今後の自治体・企業の取り組みに着目していきたいところですね。

【関連記事】循環型社会とは?世界や日本の具体事例・SDGsとの関わりも

コンポストのデメリット

コンポストはメリットがたくさんあり、ぜひ日常生活に取り入れたいアクションです。とはいえ、デメリットもあるため、しっかりと理解した上でコンポストを始めましょう。

すっぱい匂いがする

コンポストをする上で、まず気になるのが「匂い」ですよね。

生ごみはとてもにおいやすく、堆肥化中もにおいがするのでは?という声をよく耳にします。

実際、容器に生ごみを入れて密封する「ぼかしコンポスト」の場合、ほかのタイプと違って土や酸素を使わないため、容器のふたを開けるとすっぱいにおいがします。

ただ、このすっぱいにおいは、きちんと発酵している証拠なので、あまり心配する必要はありません。

ほかのタイプの場合は、空気を含んでよく混ぜた後、最後は必ず土で覆うことがポイント。これだけで、においを抑えられます。

また、コンポストは一定量の食べかすをまとめて容器に入れるほうが、入れる手間が省け、コンポストボックス内のスペースを取らなくて済むため便利です。

一度の食事でそこまで食べかすが出ないこともあるため、場合によっては数日かけて生ごみを溜めることも出てくるでしょう。

一度、生ごみを別の容器に溜める段階で、おすすめのポイントが3つあります。

匂いを抑えるポイント

- 密封できる蓋付き容器を使用すること

蓋つきの容器を使用することで、生ごみのにおい漏れを防げます。それでも気になる場合は、いちばん上にコーヒーかすや土をかぶせれば、保管中のにおいをある程度抑えることが可能です。 - 生ごみの余分な水分は切っておくこと

溜めている生ごみの水分量があまり多いと腐敗が進んでしまうので、できるだけ水気を切っておきましょう。もし腐敗が進みそうだなと判断した場合、すみやかにコンポストへ入れて下さい。 - においの強いもの、またはにおいが心配な場合、ふたをする前にコーヒーかすか土を薄くかぶせること

動物性の食材が多すぎると、どうしてもにおいやすくなります。すこし考え方を変えて、そもそもコンポストにあわせた食生活にし、動物性食材をすこし控えめにしてみるのもおすすめです。人間の健康は、土の健康とも深く繋がっているものですよ。

入れてはいけない食べものもある

コンポストの種類や状態によりますが、分解しやすいもの・しにくいもの・入れてはいけないものは、おおむね以下のように区別できます。

分解しやすいもの

- 残飯

- 肉や魚の身・乳製品(固形に限る)

- 野菜

分解しにくいもの

- たまねぎやニンニクの皮

- 固い野菜の皮

- アボカドのような大きめの種

- かんきつ類

- 動物や魚の骨

- 卵の殻

- 髪の毛

入れてはいけないもの

- 化学成分、添加物入りのもの

- プラスチック

- 液体(牛乳やみそ汁など)

- 味が濃いもの、刺激物

- 貝殻

なお、庭における設置型コンポストのようなタイプであれば、時間はかかりますがスペースがあるため、分解しにくいものを入れてもOKです。

あまり小さなサイズの容器に入れてしまうと、いつまでも分解されないので注意しましょう。

全体的に、コンポストに入れるものは、動物性だけ・植物性だけといった偏りなく、何でも入っている方が分解されやすいようです。

扱い方によっては虫が湧いてくることも

生ゴミや土を扱う上で心配なのは「虫」です。基本的に、上手に実践していれば、虫が湧いてくることはありません。

天候や季節によっては虫が発生する可能性も

しかし、雨続きの天候や真夏の季節、どうしても温湿度のバランスが悪くなってしまい、コバエやウジが発生する可能性もあります。

特に、段ボールやプランターを使った自作コンポストは、その調整が難しいものです。

虫の予防策

まず予防策としてできることは、3つ。

- コンポストボックスの下に高さを付け、風通しを良くする

- 水漏れ措置として、古紙や不要なタオルを敷く

- コンポストボックスの上にカバーをかける

以上をやっておくだけで、随分と虫は防げるものです。

それでも虫が湧いてしまった場合は、容器内の土をすべて出し、1~数日日光に当てて下さい。土の中の卵や幼虫が死滅し、また元通りに使えるようになりますよ。

カビが見られる場合もある

ときどき、堆肥化中の食べかすに、カビがが見られる場合もあります。

白カビであれば問題なし

もしそれが白カビなら、慌てなくて大丈夫。ちゃんと発酵が進んでいる証です。

発酵と腐敗は、常に表裏一体です。鼻につく程のいやなにおいがしなければ、すぐに失敗だと判断せず、すこし様子を見てみて下さいね。

コンポストの仕組み・メカニズム|どのように堆肥になるのか

ここまで、コンポストの概要について見てきました。

では、実際にどのようなプロセスによってコンポストができるのでしょうか?

微生物が食べかすを分解してくれる

コンポストにおける大事なキーワードは「微生物」です。

私たちの身の回りには、たくさんの微生物であふれています。空気中はもちろん、人間やほかの生き物の体内にもたくさんの微生物がいて、彼らのおかげで自然界が成り立っていると言っても過言ではありません。

それほど、微生物は生命活動において重要な存在です。

微生物の活動エネルギーはさまざまな種類がありますが、私たちが出した食べ残しや調理くずもそのなかのひとつです。

土の中に食べかすなどを入れると、目に見えないたくさんの微生物が食べ、コンポストに変えてくれるのです。この活動工程を「分解」と呼びます。

コンポストは自然界の循環システムそのもの

コンポストの仕組みは、自然界の生態系システムそのものです。

自然界の生態系システムは、落ち葉や動物の死骸が微生物の餌となり、これが植物にとって大きな栄養源を作り出します。そしてこの栄養をもとに植物は丈夫で健康な身体を作りつつ、酸素を放出。

植物が放出した酸素を動物は吸って生活します。やがて動物が死ぬと土に還り再び微生物の餌となるのです。

コンポストもこの循環と同じで、人間が食べきれなかった野菜の芯や魚の皮といったものを、微生物のエネルギー源として土に還し、循環していきます。

コンポストの仕組みを通して、私たちは自然界の循環を実感でき、より食べ物に感謝をしながらいただくことができるようになるはずです。

コンポストの種類

ここまででコンポストがどのようなものなのかわかったところで、次では家庭で扱えるコンポストを、いくつかご紹介します。

自身の環境や生活スタイルにあわせて、ぴったりなコンポストを見つけてみて下さいね。

| 名称 | 特徴 | 向いている人 |

|---|---|---|

| 設置型コンポスト | 庭や空き地に容器を設置して利用。落ち葉や食べかすを入れて数か月放置するだけで大量処理が可能。 | ・庭や広いスペースがある人 ・落ち葉や干草もまとめて処理したい人 |

| 回転式コンポスト | ハンドルを回して混ぜるだけ。 手が汚れにくく、ベランダや室内用もあり手軽。 | ・初心者 ・マンションやアパート住まい ・手間なく始めたい人 |

| ぼかしコンポスト | 密閉容器+促進剤(EM菌・米ぬか)で発酵。液肥が取れる。 軽量でおしゃれな商品が多い。 | ・液体肥料が欲しい人 ・省スペースで実践したい人 ・初期費用を抑えたい人 |

| 自作コンポスト | 段ボールやプランターで手作り可能。 コストを抑えつつ、自由にカスタマイズできる。 | ・DIYが好きな人 ・庭がなくても挑戦したい人 ・低コストで始めたい人 |

| ミミズコンポスト | シマミミズが残飯を食べて肥料化。液肥も作れる。 親子で学べる楽しさあり。 | ・生き物が好きな人 ・親子で取り組みたい人 ・定期的に世話ができる人 |

| 手提げ型コンポスト | 防水素材のバッグ型。 においが少なく室内でも使える。 プランターとして再利用可。 | ・ひとり暮らしや少人数家庭 ・マンションやアパート住まい ・おしゃれに始めたい人 |

初心者におすすめのおしゃれコンポスト

「コンポストに挑戦したいけど、見た目がちょっと…」と感じている人に、最近は、初心者でも使いやすく、インテリアやベランダに置いても違和感のないおしゃれなコンポストが増えています。

特に人気なのが「ぼかしコンポスト」と「手提げ型コンポスト」です。ぼかしコンポストは北欧風デザインやカラーバリエーションが豊富で、キッチンに置いても生活感が出にくいのが魅力。

さらに液肥を取れるので、家庭菜園をしている人にもおすすめです。

手提げ型コンポストは、防水素材のバッグ型で軽量・コンパクト。においも気になりにくく、室内やベランダでも扱いやすい設計になっています。初心者が簡単に始められて、しかもおしゃれに暮らしに取り入れられるのが大きなメリットです。

【おしゃれなコンポスト5選!】コンポストの種類と環境への影響も紹介します!

コンポストのやり方を住宅形態別に紹介

実際に家庭でコンポストを取り入れたい!という人のために、筆者が特におすすめするコンポスト方法を紹介します。

まずは、神奈川県葉山に住む夫婦が開発・普及活動に努めているコンポスト「キエーロ」の紹介動画をご覧ください。

ここでは庭がある場合を想定した内容となっていますが、キエーロはボックス型にも対応しています。

先ほどの「コンポストの種類」でいえば、庭がある場合は「設置型コンポスト」、庭がない場合は「自作コンポスト」に相当するタイプです。

今回、筆者がこの方法をおすすめする理由は、以下のとおり。

- とにかく簡単

- 毎日お世話する必要がない

- 追加出費がない

- 土の量がほとんど増えないため、家庭菜園をしていない人にも続けやすい

自然の循環に近い環境を再現しているタイプだからこそ、シンプルな手順で済み、忙しい人でも継続的に行ないやすいのです。

今回は、大きく分けて「庭がある場合」と「庭がない場合」に分けてみました。

庭がある場合とない場合の共通ポイント

- 食べかすを入れるタイミングは、毎日よりも数日おきのほうがよい

- コンポスト容器の中で、食べかすを入れる区画を決め、順番に行なう

- 食べかすと土がまんべんなく絡むまで混ぜる

- 土が軽く湿るくらいまで水分を足す(ベチャベチャにしてはいけない)

- 最後は土で完全に覆う

それぞれのタイプをご紹介する前に、共通したポイントをチェックしておきましょう。

以上を心得ておけば、どちらの場合も失敗なくコンポストを実践できるはずです。

食べかすを入れてから分解されるまでに、夏場なら5日ほど、寒い時期なら2週間ほどかかります。

では、それぞれのシチュエーション別に、詳しいやり方をお伝えします。

庭がある場合におすすめなコンポスト

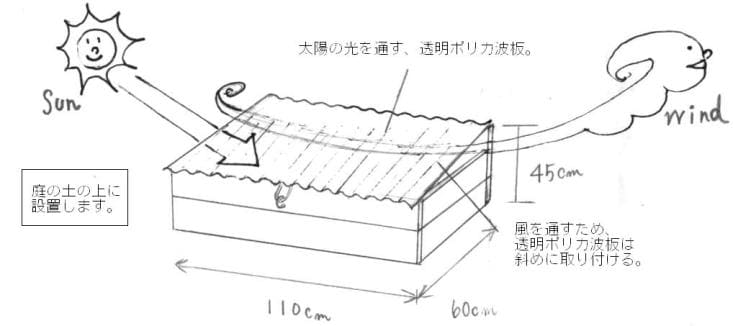

敷地に土があってスペースをとれる場合、土の上にコンポストを設置すると、堆肥場所の目印になるという意味でも分かりやすくておすすめです。

キエーロではつくり方も公開しているため、端材・古材がある場合は、自作してみるといいでしょう。

風通しを良くするために、ふたの部分に少し隙間をつくり、太陽光がある程度当たるように透明な素材を使用するのがポイントです。

通常の設置型コンポストは、容器いっぱいになったら数か月放置する必要があり、その期間は新たな食べかすを入れることはできません。

対してこのタイプなら、区画を決めてローテーションしながら食べかすを入れることによって、自然と一定期間寝かせることができるのです。

もっとシンプルに実践するなら、穴掘りタイプも

人によっては「何かを設置するのは大変」と思うこともあるかもしれません。

その場合、キエーロのメソッドとは少し異なりますが、よりシンプルな方法として「庭に穴を掘り、食べかすを埋める」のがいいでしょう。

基本的な手順は、ほかのコンポストと一緒です。一か所に深めの穴を掘り、食べかすをいれて少し土と混ぜ合わせ、最後に掘った土をかぶせればOK。

そのまま放置すれば、自然と土に還るため、お世話の必要もなく楽ですね。

特に、出来上がったコンポストを家庭菜園・畑に使用する予定がない場合も、この方法は手軽で取り入れやすいと思います。

庭がない場合におすすめなのが自作コンポスト

都市部に住む人や、マンション・アパートのような集合住宅に住む人にとって、コンポストのハードルは高く感じられるもの。

しかし、ちょっとしたスペースさえあれば誰でも簡単にできるタイプのひとつが、自作コンポストです。

こちらは、筆者が現在自宅で実践中のコンポストボックスです。箱は園芸品店の木箱を購入し、中身の土はオーガニックコンポストを使用していますが、あとはありあわせの材料を組みあわせているだけです。

ひとり暮らしのため、とても小さい箱を使っていますが、家族の人数や生活スタイルにあわせて、好きなサイズを選ぶといいでしょう。次では、どのようにコンポストを自作するのかを紹介します。

自作コンポストの作り方

まずは、必要なものから見ていきましょう。

自作コンポストに必要なもの

- 深さのある容器

- 土(化学肥料を使用していないものであれば何でもOK)

- 高さを出すための足場(ここでは、スーパーで購入した際のミニ木箱を再利用)

- 底にしく紙(万が一の水漏れに備えて。ここでは古紙を再利用)

- 土を混ぜるスコップ(引越し時すでにあった、壊れた料理用ヘラを再利用)

- 容器をカバーするもの(布もしくは透明なカバーがベスト。ここでは、梱包材として手に入れた紙を再利用)

- 残飯・調理くずを溜めておく蓋つきの容器

こちらの場合も、水分調節のため風通しはある程度必要です。虫よけカバーを取り付けるか、よりしっかり覆いたい場合は目の細かいガーゼを選ぶのがおすすめです。

自作コンポストの手順

さて、材料を集めたら、容器の中に土を6分目くらいまで入れます。

あとは区画を大まかに決め、順番に食べかすを入れて混ぜ、土をかぶせて一定期間寝かせるだけです。

自宅コンポストを設置する場所

また置き場所ですが、室内でもベランダでも「日当たり」と「風通し」は重要ポイントです。

暗くてジメジメした場所においてしまうと、あっという間に虫が発生する可能性がありますので気を付けて下さいね。

ちなみに筆者の場合、夏の間はベランダに置いていましたが、北欧の秋~春は日中でも10度を下回るほど寒いため、室内の中でも窓が近く、ある程度日当たりと風通しがよい場所で使っています。

現在の環境では1年近く実践していますが、今のところ大きな問題はなく、土の量にもそれほど変化がありません。

もしベランダにスペースがあれば外に置いておくのがベターですが、筆者は室内でも問題なく使えていますので、試してみる価値はあると思います。

注意点

なお、箱型のコンポストでは分解できる量に限りがあるため、容器の大きさにあわせて生ごみの量を調節しましょう。

あまり多すぎると分解までに時間がかかったり、虫が湧く原因になりますので気を付けましょう!

上手に分解出来ている場合、土を掘り返した際にあたたかさを感じられます。微生物たちが頑張っているのだなと思うと、感慨深いものがありますよね。

コンポストでできた堆肥の使い方

できたコンポストは、栄養たっぷりの元気な土のため、せっかくなら活用したいところです。

そこで、家庭でできる主なコンポスト活用法を紹介します。

家庭菜園・プランター栽培に活用!

もし自宅の庭やベランダで野菜・ハーブといった作物を育てている場合、肥料としてコンポストを使ってみましょう。

十分に寝かせたコンポストは色が濃く、さまざまな栄養が含まれています。少量を与えるだけで、作物は元気に育ってくれますよ。

ぼかしコンポストやミミズコンポストのように、液肥が手に入る場合は、原液のままではなく水で少し薄めてから使ってください。

土壌環境をよくするためにも使える

今のところ作物は育てていないけれど、庭や畑の土をもっと健康にしたい!という場合にも、コンポストは活躍します。

出来上がったコンポストを庭に撒くだけで、健康な土が出来上がるので試してみてくださいね。

コンポストに関するよくある質問

コンポストに関するよくある質問をまとめました。実際にコンポストを作成する際に生じやすい疑問と答えを解説しているため、実践的なスキルが身に付きます。

コンポストを作成する方は、これから説明するノウハウを取り入れましょう。

コンポストはどこに置くのがよい?

コンポストを設置するのに適している場所は、雨が当たらず風通しがよい場所です。風通しがよければ、分解の過程で水分が放出しても衛生的なリスクを抑えられます。

日当たりのよい場所やベランダなどに設置するのがおすすめです。

コンポストに入れてよいゴミの種類とは?

| 入れてよいゴミ | 入れないほうがよいゴミ |

|---|---|

| ・排水溝の生ごみ ・野菜や調理くず ・卵の殻 ・肉や魚類 ・コーヒー、お茶がら | ・貝殻 ・とうもろこしの皮 ・雑草 ・生花 |

入れても問題ないゴミと入れないほうがよいゴミは、上記のとおりです。

生ごみ関係は入れてよい傾向があるため把握しておきましょう。

どのくらいの期間で堆肥になる?

コンポストができるまでの期間は、季節や投入するゴミの量などによって異なります。一般的に夏は2週間から1ヶ月程度で完成し、冬は完成までに1〜2ヶ月程度の期間を要します。

温度が高いと微生物の分解が促進されるため、早くコンポストを作成することが可能です。また、ゴミのサイズを小さくすれば分解しやすくなるため、早く作成したい方はこまめにカットすることを意識しましょう。

コンポストとSDGsの関係

SDGsとは貧困や環境問題などを解決するための持続可能な開発目標のことで、2030年までに達成すべき目標として掲げられています。コンポストを利用することで、以下の影響が考えられます。

- 土壌が改善され持続可能な農業が見込める

- コンポストを使用するコミュニティでつながりが深まる

- 生ごみを資源化するため食品廃棄が削減する

- 化学肥料が減るため窒素やリンの流出が削減する

生ごみを資源化するため、ゴミの運搬や焼却で活用されていたCO2の排出量を減らせるでしょう。また環境に優しいだけでなく、コンポストを使用する人間同士のつながりが深まるため住みやすいまちづくりにも貢献します。

SDGsを達成するために、コンポストは大きく貢献できる重要な要素です。

まとめ

コンポストは、自然界で当たり前に行われている循環活動を応用したシステムです。

私たちが普段、何気なく口にしている食べものも、土から出来ています。使いきれなかった部分を土に還し、微生物の力によって新たなエネルギーに変えることで、自然は循環するのです。

ひとりでも多くの人がコンポストを実践すれば、ごみの量だけでなく二酸化炭素の排出量も減らせ、社会・地球にやさしい環境づくりの実践から、SDGsの達成にもつながります。

まずは無理のない範囲ではじめ、暮らしの中に取り入れてみてください。自然と習慣になっていき、楽しく続けられるようになりますよ。

参考文献

LFCコンポスト「コンポストとは?やり方、方法、作り方、メリット、デメリット、種類、堆肥、特徴など」

環境省「般廃棄物の排出及び処理状況等(平成30年度)について」

環境省「一般廃棄物処理事業実態調査の結果(平成30年度)について 」

環境省「横浜市資源循環局の取り組み」

土浦市公式ホームページ「EMぼかしによる生ごみのたい肥化」

Mimizu Compost Japan「キャノワーム」

はじめようミミズコンポスト「ミミズコンポストとは?」

バクテリアdeキエーロ

この記事を書いた人

のり ライター