ロベール・シューマンは、欧州連合(EU)の父と呼ばれた人物です。

第二次世界大戦後、シューマンは財務大臣や臨時の首相などを務め、のちに外務大臣となります。彼は、かねてからの宿願だったフランスとドイツの和解を促すため、ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体の設立を提案し、これが、のちのEUの土台となりました。

シューマンが描いた欧州統合の夢はどんどん広がり、現在では27カ国が加盟する巨大な国家連合に発展しました。

今回は、欧州連合(EU)の目的や役割、主な機関、成り立ちの歴史を紹介するとともに、EUの抱える問題や日本との関わりについて解説します。

目次

欧州連合(EU)とは?簡単に解説

欧州連合(ヨーロッパ連合)とは、ヨーロッパ共同体を土台として1993年に発足した国家連合です。1993年のマーストリヒト条約の発効によって創設された欧州連合は、European Unionの頭文字をとって、EUと呼ばれています。*1)

このEUは、ヨーロッパ各国が国境を越えて自由に行き来できるようにするため作られたものです。具体的には、国境の廃止や共通通貨EUROの使用などが実行されました。

EUが作られた目的と役割

EUが作られた目的は、第2次世界大戦の反省に立ち、平和を守りつつ経済や社会を発展させることです。

ヨーロッパは、1914年から1918年までの第一次世界大戦と1939年から1945年まで続いた第二次世界大戦という2つの大戦争により、国土は荒廃して多くの人が亡くなりました。そうした悲惨な歴史を繰り返さないため、ヨーロッパ諸国が一つにまとまりました。

EUの役割についてみてみましょう。

| 単一市場をつくる | 人・モノ・サービス・資本(カネ)の移動自由化 |

| 経済および通貨同盟 | 共通通貨「EURO」の使用 |

| 政策面での協力 | 貿易・農業・漁業など幅広い分野で共通の政策を実施 |

| 外交・安全保障での協力 | 共通外交・安全保障政策の実施 |

| 市民の権利保護 | 欧州市民権の導入 |

*2)

ただし、EUはヨーロッパを一つの国にまとめ上げることを目指したわけではありません。各国が独立したまま、共存する形で互いの結びつきを強めてきました。

EU加盟国一覧

| 国名 | 加盟年 |

|---|---|

| ベルギー | 1958年 |

| フランス | 1958年 |

| ドイツ | 1958年 |

| イタリア | 1958年 |

| ルクセンブルク | 1958年 |

| オランダ | 1958年 |

| デンマーク | 1973年 |

| アイルランド | 1973年 |

| ギリシャ | 1981年 |

| ポルトガル | 1986年 |

| スペイン | 1986年 |

| オーストリア | 1995年 |

| フィンランド | 1995年 |

| スウェーデン | 1995年 |

| チェコ | 2004年 |

| エストニア | 2004年 |

| キプロス | 2004年 |

| ラトビア | 2004年 |

| リトアニア | 2004年 |

| ハンガリー | 2004年 |

| マルタ | 2004年 |

| ポーランド | 2004年 |

| スロバキア | 2004年 |

| スロベニア | 2004年 |

| ブルガリア | 2007年 |

| ルーマニア | 2007年 |

| クロアチア | 2013年 |

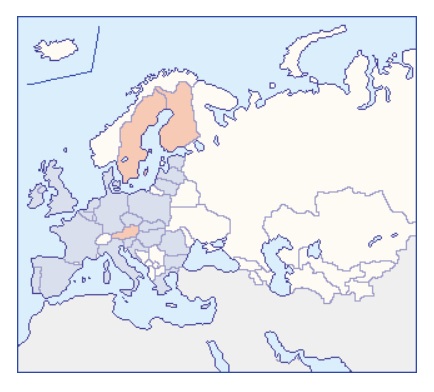

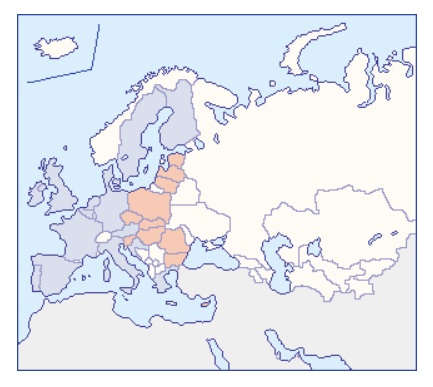

【1995年の拡大】

続いては、EU加盟国について見ていきましょう。EUが発足した1993年、加盟国数は12カ国でした。

2年後の1995年、フィンランド・スウェーデン・オーストリアの3カ国が加盟し、15カ国に拡大します。

【2004年および2007年の拡大】

その後、加盟国数が急増したのは2004年です。増加の理由は、旧東側陣営の国を含む10カ国が加盟したからで、一気に25カ国となりました。これにより、EUは名実ともにヨーロッパ全土に拡大していきます。

しかし、この拡大は西欧諸国中心だった従来の形から、EUを大きく変質させるものとなりました。

2007年、ブルガリアとルーマニアが加盟し27カ国に増加しました。その後、2013年にバルカン半島のクロアチアが加盟することで、加盟国数は28カ国に増加します。

【現在のEU加盟国】

そして2020年、イギリスのEU離脱(ブレグジット)により、加盟国数は27カ国となり、現在に至ります。ブレグジットについては、EUの成り立ちで詳しく解説します。

EUの主な機関

| 欧州理事会(EU首脳会議)*5) | EUの最高政治機関加盟国の首脳などで構成される |

| EU理事会(閣僚理事会)*5) | EUの立法を司る加盟国の政策・共通外交・安全保障問題を調整加盟国政府の閣僚などで構成される |

| 欧州委員会*6) | EUの内閣にあたる行政機関法案や政策を実行 |

| 欧州議会 | EUの立法を司る欧州委員会の予算を拒否する権限がある |

EUは独特の政治体制をとっています。ここでは、EUの主な機関を紹介します。

EUは、アメリカやロシアのような一つの国としてまとまっているわけではないため、加盟国間の意見調整が必要不可欠です。そのため、一般的な国家と比べると仕組みが複雑です。

欧州連合(EU)の成り立ち

EUは、2つの世界大戦の反省に立ってつくられましたが、一朝一夕で今の仕組みが出来上がったわけではありません。ここでは、EUの成り立ちをいくつかのパートに分けて解説します。

欧州連合成立の流れ

まずは、EU成立までの流れを、年表形式で整理します。

| 1950年 | ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体(ECSC)発足 |

| 1957年 | ヨーロッパ経済共同体(EEC)とヨーロッパ原子力共同体(EURATOM)発足 |

| 1967年 | ヨーロッパ共同体(EC)発足 |

| 1973年 | ECにイギリス・アイルランド・デンマークが加盟 |

| 1986年 | ECが12カ国体制となる |

| 1993年 | マーストリヒト条約が発効し、欧州連合(EU)が成立 |

| 1995年 | シェンゲン協定発効 |

| 2002年 | 共通通貨EURO(ユーロ)の流通開始 |

| 2009年 | リスボン条約発効 |

| 2020年 | イギリスのEU離脱(ブレグジット) |

欧州統合の始まり

第二次世界大戦で大打撃をこうむったヨーロッパは、アメリカによるマーシャル=プランの実施などにより徐々に復興していきました。

東西対立が激しくなっていった1950年、フランス外相のシューマンは、ルール地方やザール地方の石炭・鉄鉱石などの資源や工業施設を両国で管理運営するヨーロッパ石炭鉄鋼共同体(ECSC)の創設を提案しました。

これは、長年、ドイツ・フランスの争いの原因となっていた両地域の紛争を解決する手段として、歴史的な提案となりました。

1957年、フランス・西ドイツ・イタリア・ベネルクス三国(ベルギー・ルクセンブルク・オランダ)の6カ国は、ヨーロッパ経済共同体(EEC)とヨーロッパ原子力共同体(EURATOM)の発足に同意します。

1967年、ECSCとEEC、EURATOMの三者を統合するヨーロッパ共同体(EC)が発足します。また、1985年に締結されたシェンゲン協定により、EC内での人・モノの移動が自由化されました。こうして、ヨーロッパの統合が本格的にすすめられました。

マーストリヒト条約

1992年、オランダのマーストリヒトでマーストリヒト条約(ヨーロッパ連合条約)が成立しました。マーストリヒト条約で定められたのは、以下の内容です。

- 加盟国は共通の外交・安全保障政策をとる

- 単一通貨ECU(エキュ)を導入し市場統合をはかる

- 欧州議会の権限を強化する

ECUは、のちにEUROと名前がかわりますが、EUROを単一通貨とする巨大市場誕生をもたらすことになります。こうして、現在の欧州連合(EU)が誕生しました。EU発足後、シェンゲン協定に調印した国の国民は、パスポートや身分証を提示しなくても自由に国境を超えられるようになりました。

共通通貨EURO

EUROは、EUの加盟国のうち20カ国で使用されている共通の通貨です。*9)これまで、各国でバラバラだった通貨がEUROに統合されたことで、日本円を上回り米ドルに匹敵する規模の新しい通貨圏が誕生しました。

しかし、すべての国でEUROが受け入れられたわけではありません。イギリスは自国通貨のポンドを捨てず、スウェーデンやデンマークでも国民投票でEUROへの移行を否決しました。

これらの国は、比較的貧しい中欧・東欧の国々が加わることでEUROが不安定になり、自国経済に悪影響を与えることを警戒したのです。

実際、2009年のギリシャ財政危機からはじまったユーロ危機は、ユーロの下落をもたらしました。その後も、アイルランドの財政破綻やポルトガル・スペインの財政不安、キプロスの財政危機など、EUROの価値を脅かす事態が頻発しました*10)。

ブレグジットの衝撃

ブレグジット(Brexit)とは、イギリスを意味するBritainと離脱を意味するexitを組み合わせた造語で、イギリスのEU離脱を意味します。

2016年6月23日、イギリスのEU離脱を問う国民投票がおこなわれ、賛成51.9%、反対48.1%の僅差でイギリスのEU離脱が決まりました*11)。

欧州連合(EU)が抱える課題・問題点

EUは、ブレグジットでイギリスが離脱するまで拡大の一途をたどってきました。しかし、拡大したが故の課題も抱えています。ここでは、EU

が抱える2つの課題を紹介します。

EU内での経済格差

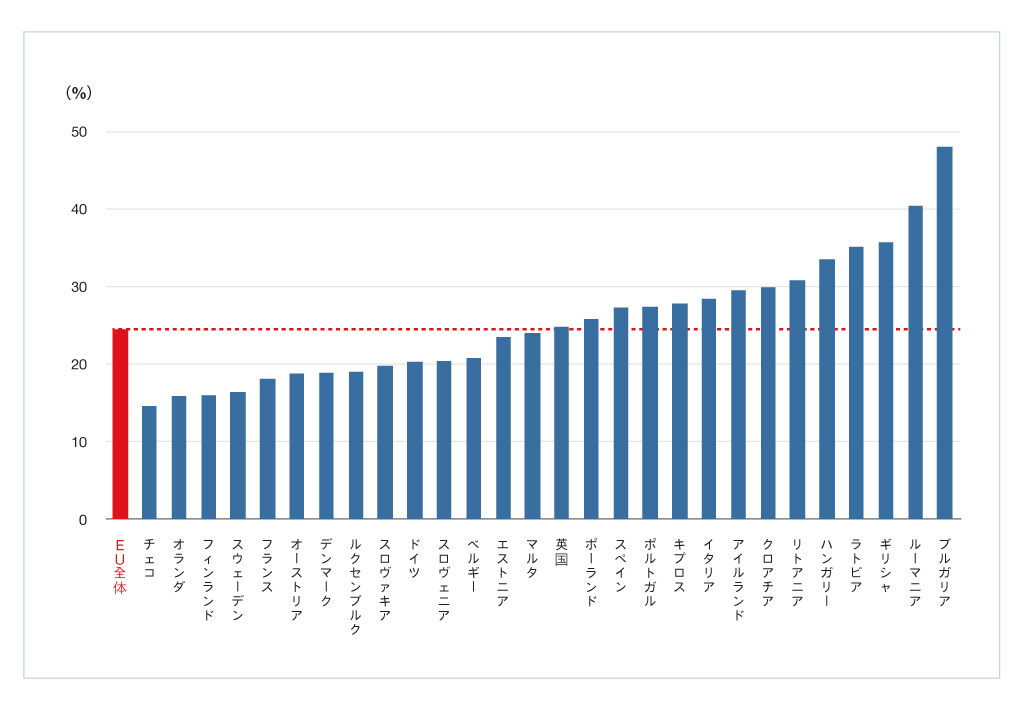

【2013年のEU加盟国別貧困率(人口に対する割合)】

EU加盟国間には、顕著な経済格差が存在します。2000年以前の加盟15カ国は経済的に優位で、EUの経済成長を主導しています。一方、2000年以降に加盟した国々は経済水準が低い傾向にあります。

例えば貧困率を見てみると、西ヨーロッパの国々や新加盟国の中でも比較的経済的に恵まれている中欧のチェコなどは、低い貧困率であるのに対し、ブルガリアやルーマニア、ギリシャといった国々ではEU全体を大きく上回る貧困率となっています。

同じEUに属していても、経済的に大きな格差があることがわかります。

移民・難民問題

EUは、これまで多くの難民を受け入れてきました。2014年にはEU28カ国で約63万人、2015年には130万人もの難民を受け入れてきたのです*13)。加えて、難民のほぼ9割が正規ルートではない「非正規移民」であり、非合法な入国者として扱われます。

大量の難民流入に困ったEU加盟国は、EU全体の対策案を待たずに移民の規制に乗り出しています。例えばドイツでは、不法入国者の送還を迅速に行う法案が閣議決定されました。スウェーデンでは、犯罪組織に関与した難民を強制退去させる計画を発表しています。

こうした移民や難民の流入に反発する人々の声は、極右政党の台頭といった形で示されつつあります。今後も、EUの移民・難民問題は慎重なかじ取りが求められるでしょう。

財政規律と共同通貨ユーロの課題

EUに加盟するユーロ圏の国々は共通通貨ユーロを使用していますが、財政政策は各国に委ねられているため、経済基盤の違いが大きな課題となっています。

財政規律を守れない国が出ると、域内全体の信用不安につながり、過去にはギリシャ債務危機のような深刻な問題を引き起こしました。

経済が強い国と弱い国の差がある中で共通通貨を維持することは、金融政策の柔軟性を奪う側面もあります。

そのため、加盟国間での協調と財政規律の徹底が求められる一方、主権国家の自由度をどこまで制限できるのかというジレンマも抱えています。

民主主義や人権をめぐる対立

EUは基本理念として民主主義や人権の尊重を掲げていますが、加盟国の中には司法の独立や報道の自由に懸念がある国も存在します。

例えば、ポーランドやハンガリーでは政府による司法制度やメディアへの介入が問題視され、EUと度々対立してきました。こうした動きはEU全体の統一性を揺るがし、内部の分断を深める要因となっています。

さらに、人権に関する姿勢の違いは域外との外交交渉にも影響を及ぼし、EUの信頼性やリーダーシップに陰りを与えかねません。

価値観の共有を基盤とするEUにとって、民主主義や人権をめぐる対立は解決の難しい大きな課題といえます。

欧州連合(EU)と日本の関係

日本とEUは政治・経済・文化など幅広い分野で関係を深めています。今回は、経済連携協定について解説します。

日本・EU経済連携協定

2019年2月1日、日本とEUの経済連携協定が発効しました。

※経済連携協定(EPA)

特定の国や地域の間で、貿易・投資・人の移動・知的財産権の保護など幅広い分野で連携し協力するための協定のこと*14)。

日本とEUが経済連携協定を結ぶことにより、世界のGDPで3割、世界貿易で4割のシェアを占める巨大な経済圏が誕生しました*15)。

これにより、大企業だけではなく中小企業もEU市場を開拓することが可能となり、日本・EU双方にとってメリットがある仕組みができたといってよいでしょう。

欧州連合(EU)に関するよくある質問

ここからは、EUに関するよくある質問に答えます。

欧州連合(EU)のGDPは日本の何倍?

2023年段階の日本のGDPは4兆2,106億ドルであり、一方、EU全体のGDPは、18兆3,511億ドルです*16)。したがって、EUのGDPは日本の約4.3倍となります。また、EUと似た経済規模の国は中国で、18兆1,000億ドル*17)です。

本部がブリュッセルである理由

EU本部がブリュッセルに置かれた理由は3つあります。

- 交通の要所だったから

- 原加盟国の一つだから

- 文化的な接点となる場所だから

ブリュッセルがあるベルギーは、イギリス・フランス・ドイツなどの大国に挟まれた場所にあり、古くからヨーロッパの交通の重要地点として発展してきました。そのため、欧州の交差点の異名を持ちます*19)。

ベルギーがEUの原点であるECSCやEEC、EURATOMに最初から参加していた原加盟国だったという点も、本部が置かれた理由の一つでしょう。

加えて、ベルギーはオランダ語・フランス語・ドイツ語を公用語とする国で、様々な価値観が併存する多様性がある国でもあるため、文化的な接点としても機能してきました。

こうしたベルギーの特徴が、EU本部を置くのにふさわしいと判断された理由ではないでしょうか。

EU加盟国とシェンゲン協定加盟国の違いは?

EU加盟国とシェンゲン協定加盟国は混同されやすいですが、別の枠組みです。EU加盟国はEUの政治・経済共同体に属する国で、法律や経済政策に関して共通ルールを持ちます。

一方、シェンゲン協定は「国境検問を廃止し、人や物の自由な移動を可能にする仕組み」です。EU加盟国の多くはシェンゲンにも加盟していますが、アイルランドやキプロスのようにシェンゲン非加盟のEU加盟国も存在します。

逆に、ノルウェーやスイスのようにEUには加盟していないがシェンゲン圏には入っている国もあり、両者の違いを理解することはヨーロッパ旅行や国際関係の把握に役立ちます。

EUを脱退した国はある?イギリス以外にもある?

EUを正式に脱退した国は、2020年1月に離脱したイギリスのみです。これまでに他の加盟国がEUを離脱した事例はありません。

ただし、過去にはデンマーク領グリーンランドが1973年にデンマークとともに加盟した後、1985年に自治政府の意向で共同体を離脱したケースがあります。

グリーンランドは現在もデンマーク王国の一部ですが、EUには含まれていません。イギリスの離脱は経済や政治に大きな影響を与えたため、「EUからの離脱」が現実に可能であることを示した象徴的な事例として世界的に注目されました。

日本はEUに加盟できるの?加盟しない理由は?

日本は地理的にヨーロッパから離れており、EUの加盟要件である「ヨーロッパ地域に位置する国」でないため、加盟資格がありません。

また、EUは共通の通貨政策や農業政策、移民政策などを採用しており、経済や政治の統合度が非常に高いのが特徴です。

もし仮に日本が加盟する場合、主権や政策の一部をEUに委ねる必要があるため、現実的には不可能に近いといえます。

日本はEU加盟国と強固な経済・外交関係を築きつつ、独立した主権国家として国際社会での役割を果たしています。

欧州連合(EU)とSDGs

EU加盟国は、他の地域の国々に比べてSDGsの達成率が高いとされています。ここでは、SDGs目標13とEUの関わりを取り上げます。

SDGs目標13「気候変動に具体的な対策を」

2019年、EUは「欧州グリーンディール」を発表し、2030年までの温室効果ガス削減量を1990年比で55%以上にするという目標を立てました。2021年に欧州理事会は「欧州気候法」を採択し、欧州グリーンディールの目標に法的拘束力を持たせました*19。

さらに、2021年7月に欧州委員会が「Fit for 55」とよばれる一連の法案を発表しました。主な内容は以下のとおりです。

- EUの排出量取引制度の強化と範囲の拡大

- エネルギー効率と再生可能エネルギーに関するEUの目標引き上げ

- 土地利用部門によるカーボンプライシングの増加の促進

- 乗用車や小型商用車に関するCO2排出基準の厳格化

- 充電スタンドなど必要なインフラの準備

*19)

EUと取引する企業は、Fit for 55を遵守する必要があるため、EU基準について熟知する必要があります。今後も、EUは気候変動対策のため他の地域より厳しい規制を適用すると予想されます。

【関連記事】SDGs13「気候変動に具体的な対策を」の現状と私たちにできることを徹底解説

まとめ

今回は、EUの仕組みや歴史、課題、日本との関係、SDGsとの関わりなどを中心に解説してきました。

しかし、EUが大きく拡大した結果、EU内の経済格差は大きなものとなっています。加えて、ヨーロッパを目指す移民・難民への対処など大きくなったEUが抱える課題は多様化・深刻化しています。

その一方で、EUは環境問題への取り組みなどで独自の厳しいルールを適用するなど、温室効果ガスの排出削減に積極的に取り組んでいます。

多様な価値観の共存を目指すEUの試みは、21世紀の世界に大きな影響を及ぼし続けるでしょう。

参考

*1)精選版 日本国語大辞典「ヨーロッパ連合(ヨーロッパレンゴウ)とは?」

*2)外務省「欧州連合(EU) European Union」

*3)外務省「EU加盟国と地図 第4次拡大 – 欧州」

*4)外務省「EU加盟国と地図 第5次拡大 – 欧州」

*5)駐日欧州連合代表部 EU MAG「EU理事会と議長国について教えてください」

*6)駐日欧州連合代表部 EU MAG「欧州委員会」

*7)駐日欧州連合代表部 EU MAG「欧州議会について教えてください」

*8)デジタル大辞泉「マーシャルプランとは?」

*9)駐日欧州連合代表部「EUとは | EEAS」

*10)百科事典マイペディア「ユーロ危機」

*11)JETRO「英国民投票、EU離脱を選択(英国) 」

*12)駐日欧州連合代表部 EU MAG「格差を解消し経済成長を図る EUの対貧困政策」

*13)駐日欧州連合代表部 EU MAG「難民危機とEU」

*14)デジタル大辞泉「経済連携協定(ケイザイレンケイキョウテイ)とは?」

*15)経済産業省「日EU・EPA(経済連携協定)」

*16)外務省「欧州連合(EU) 概況」

*17)外務省「中華人民共和国」

*18)日本貿易会月報「欧州の交差点・EUの中心 ベルギー・ブリュッセル」

*19)駐日欧州連合代表部 EU MAG「世界の最先端を行く EUの気候変動対策」

この記事を書いた人

馬場正裕 ライター

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。

元学習塾、予備校講師。FP2級資格をもち、金融・経済・教育関連の記事や地理学・地学の観点からSDGsに関する記事を執筆しています。